最後にフェアレディの歴代の写真をまとめてみました。

車に興味がない人には、車の写真ばかりで辟易しているかもしれませんが申し訳ありません。

トッポパパの個人的興味なので、もう少しご容赦ください。

1960年から本格的に北米輸出が開始された『フェアレディ SPL213』(SPL212型)は、小型スポーツカーとして自動車先進国であったアメリカで一定の評価を獲得しました。

搭載エンジンは55馬力で、生産台数は、212と合わせシリーズとして500台程度という貴重なモデルです。

記念車は、美しい曲線を描くモールで分割された赤と白のツートンカラーのエクステリアがとてもおしゃれなSPL213(「L」はLeft handle、左ハンドルを表すアルファベット)です。

年式:1961年、型式:SPL213型、車両重量:890kg、エンジン:E1型 (直4・OHV) 1,189cc、最高出力:40kW(55ps)/4,800rpm です。

1961年の第8回東京モーターショーで発表、翌年に発売されたのが『ダットサンフェアレディ1500』(SP310型)です。

型式名のとおりダットサン310型(初代ブルーバード)のシャシーへセドリック30型のエンジンを搭載し、それまでにない低重心でスポーティなスタイリングで話題をさらいました。

輸出仕様はさらにツインキャブレターを採用し80馬力にまでパワーアップしていました。

このクルマは1963年、「第1回日本GPレース」のB-IIカテゴリーで優勝したマシンです。

年式:1963年、型式:SP310、車両重量:835kg、エンジン:G型 (直4・OHV・SUツインキャブ) 1,488cc、最高出力:59kW(80ps)/5,600rpmです。

1963年以降は、『ダットサンフェアレディ1500』は輸出仕様と同様にSUツインキャブレターを採用し80馬力にパワーアップされました。

このクルマはフロントフェンダー上のターンシグナルランプとロードホイールがノンオリジナルです。

年式:1965年、型式:SP310、車両重量:1198Kg、エンジン:G型 (直4 OHV SUツインキャブ) 1,488cc、最高出力:59kw(80PS)/5600rpmです。

1967年(昭和42年)には、U20型1982ccエンジンを搭載したSR311型『フェアレディ2000』が登場しました。

エアインテークが目を惹くボンネット下のSOHC4気筒U20型エンジンは、ソレックスキャブレターを装備し最高出力145馬力、910kgのボディーを強力に加速。(0~400Mを15.4秒)させることができました。

フロントサスペンションにもダブルウィッシュボーンを採用し、リヤサスペンションにはトルクロッドが追加されるなど、当時の最新メカニズムを搭載していました。

操縦安定性だけでなく乗り心地にも配慮し、さらに北米輸出の為、合わせガラスや3点式シートベルトが備わるなど、安全装備も充実していました。

このクルマは、145馬力U20型エンジン搭載の『フェアレディ2000』で国内向け仕様です。

この時代にこんなお洒落な車があったのです。

年式:1967年、型式:SR311、車両重量:910kg、エンジン:U20型 (直4・SOHC) 1,982cc、最高出力:107Kw(145ps)/6,000rpm です。

1967年、ダットサン・フェアレディの2代目SP310型に、強力な2000ccエンジンを搭載した『DATSUN 2000 SPORTS』モデルが誕生(SR311型)しました。

フェアレディ1600に追加発売されたこのモデルは、1982ccのU20型直列4気筒OHCエンジンと、ポルシェタイプシンクロを持つ5速トランスミッションを搭載。さらにソレックスツインキャブレターを装着し、最高出力は145馬力を発揮しました。

最高速度は205km/hを記録し、日本車初の200km/hオーバーカーとなりました。

同年5月に開催された「第4回日本グランプリ」のGTクラスでは、このフェアレディ2000が1位~3位を独占と、その実力を十分に発揮しました。

1969年(昭和44年)に後継のフェアレディZが登場するまで、数々のレースで輝かしい成績を残しました。

このクルマは、対米輸出仕様の左ハンドル車です。エンジンはSUツインキャブ仕様で、135馬力を発揮しました。

年式:1968年、型式:SRL311、車両重量:960kg、エンジン:U20型 (直4・OHC) SUツインキャブ 1,982cc、最高出力:99kW(135ps)/6,000rpmです。

『フェアレディ』の車名は、1961年(昭和36年)に発売された1200ccエンジンのSPL212型に初めて冠せられたもので、そのルーツは1959年(昭和34年)6月に発売されたダットサン・スポーツ(S211型)にまで遡ります。

1000cc・34馬力のS211型 の改良版であるSPL212(1200cc・48馬力)や、SPL213(1200cc・55馬力)が輸出専用であったため、日本での「フェアレディ」の販売は1962年の『フェアレディ1500』(SP310型)からでした。

『フェアレディ1500』(SP310型)は、1963年に行われた第1回日本GP(B-Ⅱクラス)で海外のスポーツカー勢を相手に独走で優勝、日本のスポーツカーのレベルの高さを証明しました。

1965年にマイナーチェンジを受けたフェアレディは、1600ccエンジンを搭載しSP311型となりました。

エンジンは初代シルビアに初採用されたR型(1595cc・90馬力)を搭載、トランスミッションはポルシェタイプの4速フルシンクロを採用していました。

このクルマは、1600ccエンジン搭載の北米向け輸出仕様SPL311型です。

左ハンドル、バンパーがオーバーライダー付となるなど国内仕様とエクステリアの細部が異なっていました。

年式:1968年、型式:SPL311、車両重量:945 kg、エンジン:R型 (直4・OHV) 1,595cc、最高出力:71kW(96ps)/6,000rpm です。

フェアレディZの初代モデル『フェアレディZ 432』(S30型)は、1969年に発売され、日本だけでなく、北米市場を中心に世界規模の大ヒット車となりました。

日産の世界的なイメージリーダーとして9年間に及んで生産され、グローバル販売52万台という、単一型式のスポーツカーでは未曽有の大記録を樹立しています。

このクルマは、3代目スカイライン2000GT-R(PGC10型)と同じ直列6気筒・4バルブDOHC・160psの「S20型」エンジンを搭載した高性能モデルです。

車名の432とは、『4バルブ・3キャブレター・2カムシャフト』から取ったネーミングであり、S20型エンジンの構成に由来します。

当時の価格もベーシックな「Z」のほぼ2倍に相当する185万円で、フラッグシップモデルらしくLSD(リミテッド・スリップ・デフ)や贅沢なマグネシウム製ホイールまでも標準装備でした。

年式:1969年、型式:PS30、車両重量:1,040kg、エンジン:S20型 (直6・DOHC)ソレックスキャブレター 1,989cc、最高出力:118kW(160ps)/7,000rpm です。

1971年『フェアレディ240ZG』が日本国内にもリリースされました。

240Zは当初、北米向けに輸出されたモデルで、海外での人気を耳にした日本のファンからの声に応える形で、グレード展開は、240Z、240Z-L、そしてこの記念車の240ZGは最上級グレードでした。

外観上の最大の特徴は、「Gノーズ(エアロダイナ・ノーズ)」といわれたフロントマスクの先端部分で、FRP製のノーズコーンやヘッドライトカバー、そして膨らんだオーバーフェンダーを装着しています。見

た目の迫力だけではなく、空力性能を示すCd値は、0.390と当時のスポーツカーではトップクラスで、最高速度は210km/hまで到達しました。

搭載されたのは、2393ccのL24型エンジンで最高出力は150馬力、最大トルクは21.0kg-mと十分以上の運動性能を誇りました。トランスミッションは5MTに加えて、3速ATも用意され、GTカーとしての資質も備えていました。

年式:1972年、型式:HS30H型、車両重量:1,010kg、エンジン:L24型(直6・SOHC) 2,393cc、最高出力:110Kw(150ps)/5,600rpmです。

グローバルな大ヒットスポーツカーとなった初代フェアレディZ(S30型)は、国内の2ℓエンジンに対して、輸出向けは2.4ℓエンジンで発売されました。

この輸出仕様が、発売2年後の1971年になって日本市場にも新規投入された際に追加になったのが、独特のノーズピース「エアロダイナ・ノーズ」をもつ『フェアレディ 240ZG』です。このクルマはその240ZGのレース仕様テストカーで、排気量2,870㏄クロスフローのLY28型エンジンを搭載しています。

年式:1973年、型式:S30H、エンジン:LY28 (直6・OHC<クロスフロー>) 2,870cc、最高出力:221kW(300ps)/7,600rpmです。

1974年に、『フェアレディ 240ZG』はホイールベースを延長して後席を設けた4人乗りの2/2『フェアレディ Z-T』を加えました。

さらに、1976年には、電子制御燃料供給装置・EGIなどで排気ガス規制に適合したS31型へ進化しました。

このクルマは、アルミロードホイール、195/70HR14タイヤ、リモコン式フェンダーミラーなどを標準装備した最上級のZ-T 仕様です。

年式:1977年、型式:S31、車両重量:1,135kg、エンジン:L20(E)型 (直6・OHC)EGI 1,998cc、最高出力:96kW(130ps)/6,000rpm です。

1976年には、昭和51年排出ガス規制に対応するため、L20型エンジンはSUツインキャブレターを電子制御式燃料噴射装置に改良したL20E型に変更され、型式もS31型となりました。

このクルマは、1977年式の『フェアレディZ-L 』(2シーター)S31型Z-Lです。

Z-Lは、S30型系に設定されたグレード名で、装備を充実させた上級グレードです。

年式:1977年、型式:S31、車両重量:1,135kg、エンジン:L20E型 (直6・SOHC) 1,998cc、最高出力:96kW(130ps)/6,000rpmです。

1978年、フェアレディZは2代目のS130型にフルモデルチェンジしました。

2000cc のZ と2800cc の280Z の2系統があり、エンジンはどちらもL型の直列6気筒でした。

スタイリングは伝統のロングノーズ& ショートデッキながらサイズが拡大されたため、2シーター、2by2(ツーバイツー)ともに室内スペースが拡大しました。

このクルマは、最高出力145馬力のL28E型エンジンを搭載する初期のモデルです。

年式:1978年 、型式:HS130、車両重量:1,225kg、エンジン:L28E型 (直6・OHC) 2,753cc、最高出力:107kW(145ps)/5,200rpm です。

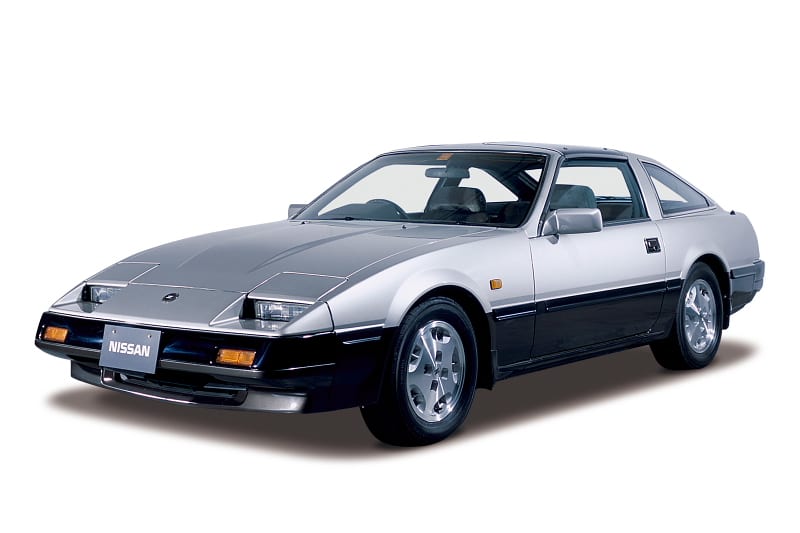

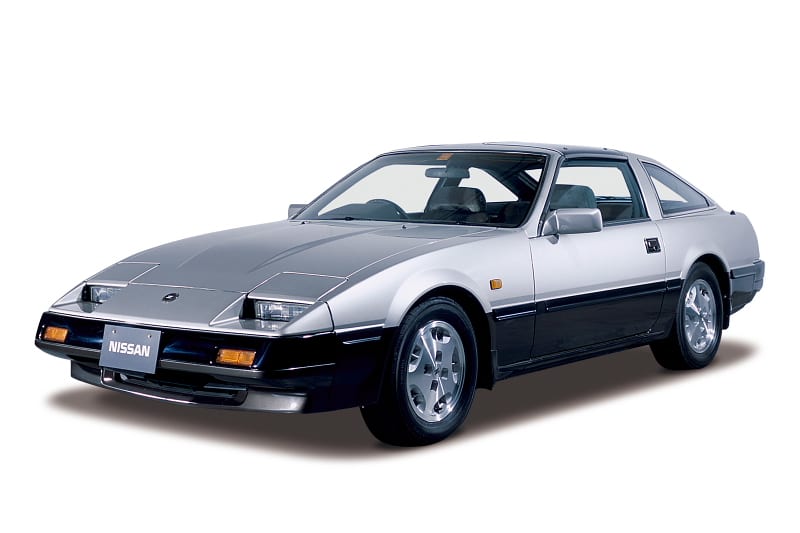

フェアレディは1983年に累計生産台数100万台を突破しました。

その記念すべき年にデビューしたのが、3代目『フェアレディZ・Z31型』です。

エンジンは従来の直列6気筒・L 型から、新世代のV 型6気筒・VG 型に進化しました。

エクステリアは、ロングノーズ・ショートデッキのプロポーションを受け継ぎながら、空気抵抗係数(Cd 値)=0.31の尖鋭的なシルエットに生まれ変わり、消灯時でもレンズの一部が見えるパラレルライジングヘッドランプなどによる個性的なデザインも人気を集めました。

このクルマは、最高出力170馬力のV20ET型エンジンを 搭載しました。

年式:1985年、型式:GZ31、全長:4,535mm、車両重量:1,300kg、エンジン:VG20E・T (V6・OHCターボ) 1,998cc、最高出力:125kW(170ps)/6,000rpm です。

フェアレディZの4代目『フェアレディーZ 2by2 300ZX ツインターボ』(Z32型)が1989年に発売されました。

ワイド&ロープロポーションのスタイル、60度の超スラントヘッドランプ、躍動感に満ちたキャビンフォワードのシルエット、運動性能の良さを象徴するショートオーバーハングなど、フェアレディZの伝統を継承しつつ、さらに美しさと精悍さを進化させたスタイリングが特徴でした。

2人乗りの2シーターと4人乗りの2by2(ツーバイツー)のバリエーションがあり、エンジンは3000ccV型6気筒DOHCのVG30型で、ツインターボと自然吸気の2機種がありました。

4輪マルチリンクサスペンション、スーパーHICAS、アルミキャリパー対向4ピストンブレーキなど、当時の日産が誇る最新のシャシー技術を余すことなく投入していたことも大きな特徴です。

年式:1989年、型式:GCZ32、車両重量:1,570kg、エンジン:VG30DETT型 (V6 DOHC ツインターボ) 2,960cc 、最高出力:206kw(280ps)/6,400rpmです。

Z32型コンバーチブルは、1991年の東京モーターショーでの大好評を受け、1992年に待望の『フェアレディZ コンバーチブル』が正式発売となりました。

屋根である幌の開閉は手動式で、オープンにするとBピラーがまるでロールバーのように残ることがデザイン上の特徴でした。

ベースは2シーターの300ZXで、独立したトランクリッド、幌収納用ストーレッジリッド、幌フレーム等をアルミ化し、コンバーチブルの重量増は、わずか60kg増に抑えられていたのも特徴です。

エンジンは自然吸気の3000cc、V型6気筒DOHCのVG30DE型を搭載し、230馬力の最高出力を発揮しました。

年式:1992年、型式:HZ32、車両重量:1,520kg、エンジン:VG30DE型 (V6・DOHC) 2,960cc、最高出力:169kW(230ps)/6,400rpmです。

その後ルノーとの提携の始まった日産にとって、世界に知られた日産の象徴としての『Z』は大きな資産であり、その復活を望む声が内外ともに高まりました。

その期待感の中、2001年のデトロイトでそのコンセプトが発表された新型Zカーは、伝統の『Z』らしさに現代的な感覚と高品質感、手ごろな価格で賞賛を浴び、翌2002年に『フェアレディZ バージョンST』が日米ほぼ同時発売されました。

3.5リッターの自然吸気VQ35DEエンジンのみ、2シーターのみと割り切った点も好評で、途中でロードスターモデルを加えながら、次世代Z34型にスイッチするまでに、Z32型の2倍以上に相当する約25万台を生産する大ヒットになりました。

このクルマは、Z33型のシャシーナンバー1号車で、発表会などの場で大切に使われてきた個体です。

年式:2002年、型式:Z33、車両重量:1,450kg、エンジン:VQ35DE型 (V6・DOHC) 3,498cc、最高出力:206kW(280ps)/6,200rpmです。

オープンカーである『フェアレディZ ロードスター』が、2003年に追加されました。

屋根は2000年代に入り流行しつつあるメタルトップではなく、伝統的なソフトトップ(幌)を採用しました。

電動開閉式で、約20秒間という短時間で開閉します。

搭載エンジンは、V型6気筒DOHCの3498cc(VQ35DE)で、ターボはなくNA(自然吸気)のみの設定です。

年式:2003年、型式:Z33、車両重量:1,550kg、エンジン:VQ35DE型 (V6・DOHC) 3,498cc 、最高出力:206kW(280ps)/6,200rpmです。

その後フェアレディは現在の車に引き継がれていきます。

........................................................................................................

最後の最後にトッポパパが一番憧れた車は、

このMID4(ミッド・フォー)と呼ばれた車です。

技術の研究・開発の成果を、モーターショーを通じて発表することを目的とした実験車両で、エンジンを車体中央に搭載し、駆動方式を4輪(4WD)としたスーパースポーツカーに由来して、車名をMID4としました。

この車両は、1987年に開催された東京モーターショー出展車で、エンジンは最高出力330馬力のV型6気筒DOHCツインターボ、インタークーラー付、VG30DETT型エンジンを搭載しました。

サスペンションはフロントにダブルウイッシュボーン式、リヤにHICAS(ハイキャス)という操舵機構を採用したマルチリンク式を採用していました。

残念ながら市販には至りませんでしたが、その技術の多くは、1989年に発売された4代目フェアレディZ(Z32型)や、トッポパパの愛車だった3代目スカイラインGT-R(R32型)などに応用されています。

年式:1987年 、型式:MID4-II 、車両重量:1,400kg、エンジン:VG30DETT型 I/C (V6・DOHC ターボ インタークーラー付き) 2,960cc、最高出力:242kW(330ps)/6,800rpmです。

もし市販されていたら、名車中の名車 『幻の名車』となっていたでしょう。