暑い日が続き過ぎているので、夏らしくブラジルのピアノ・トリオでも紹介。ピアニストのアミルソン・ゴドイ率いる、その名もボッサ・ジャズ・トリオの2ndです。ブラジルのトリオはとかく似たような名前のものが多く、ただでさえ相関関係が非常に分かりにくいのですが、困ったことにこのゴドイ家3兄弟というのがまた全員同じような名前で、その全体像の理解し難さにますます拍車をかけていて、注意してクレジットを読まないと何が何やらまるで分からなくなるので要注意。整理すると、このアミル「ソ」ンは3兄弟の一番下に当たり、ジンボ・トリオで知られるアミル「ト」ンが真ん中のお兄さん。そして本作にも何曲か提供してる作曲家のア「ヂ」ルソンが長兄とのこと。まぁ興味がない人にはどうでもいい話ですが…。さて、そんな三男アミルソンによる本作は、タンバ・トリオのようなコーラス入りではなく、わりと正統派なジャズサンバ作品。収録曲もアップな曲から若干スロウなものまでバラエティに富んでいて、非常に聴きやすい一枚になっています。白眉はなんと言ってもB-3に収録されたZero Hora。例のSambossa 5やJoni Mazaによるホーン入りのカヴァーでも知られていますが、一応このヴァージョンがオリジナルになるのでしょうか? 幻想的なイントロから一転、不穏なベースがブンブンと唸る超高速のハード・ジャズ・サンバへと雪崩れ込む様はただただ格好いいの一言。ホセ・ロベルト・サルサノのカツカツ打ち込むドラムや、アミルソンの神技ピアノ・テクニックも本当に素晴らしいです。元のメロディーが良いだけに、誰がやってもわりと格好いい演奏になるであろう曲ですが、ここまでのプレイを見せ付けられるとさすがに鳥肌が立ちますね。CDでも出ているので、この演奏のためだけにでも是非聴いてみてください。ちなみに全く触れませんでしたが、他の曲もそれなりに水準高めですよ。

サンバランソ・トリオのピアニストとして知られるセザル・カマルゴ・マリアーノが、グループ解散後に吹き込んだジャズ・サンバの佳作盤。原盤はSom/Maiorだとのことですが、20年ほど前にRGEから正規再発が出ていて、僕が持っているのはそちらの盤です。CDでは国内のボンバからもリリースされていますね。この手のホーン入りジャズ・サンバ作品としては珍しく、アグレッシヴなソロの取り合いではなく、重厚な管楽器のアンサンブルと繊細なピアノのコントラストに重点を置いた作風になっていて、良く言えば全体のトータル・バランスに秀でた一枚。最もその分だけ、いまいちインパクトに欠けた作品ということもまた事実ですが…。サンバランソのセルフ・カヴァーであるA-1のSambluesやA-2のSambinha辺りは、バピッシュな高速ジャズ・サンバでそれなりに悪くはないものの、やはりどこかOs Cobrasをスケール・ダウンしたような感が拭えません。A-4のDesafinadoも今ひとつ洗練さに欠けた仕上がりで微妙。同じような編成の演奏でも、個人的にはセルメンのヴァージョンの方が遥かに好きです。ただ、そんな中にあって唯一気に入っているのはB-2のVem。収録曲中で最もジャズ度の高い曲で、歯切れの良いホーン・アレンジが抜群のワルツ・ナンバーになっています。欧州ジャズ的なアレンジで聴かせるマリアーノのピアノも相当に格好良く、僅かの時間で終わってしまうのが惜しいほど。途中のフェイドアウトなしで、このまま5分くらい続いてくれても全然良かったと思うのですが。その他では、モーダルなジャズ・ボッサで綴られるB-3のPrá Machucar meu Coração辺りもなかなかの出来かな。高値を出してオリジナルを買うほどの価値がある盤ではないと思いますが、再発で安く見つけたら買ってみてもいいかもしれませんね。

66年のDesenhos、68年のTrajeto(どちらも過去に紹介済み)に続く彼の3作目。ブラジルのQuartin盤が原盤に当たるようですが、僕の持っているのはAtracaoというレーベルから近年リリースされたCDです。タイトルからも分かる通り、全編に渡ってジョビンの楽曲を題材にした作品ですが、そこはやはりブラジル随一のモーダル・サキソニストである彼のこと、断じて安易な企画盤などではありません。おまけにサイドメンが過去2作に比べて豪華。ドン・サルヴァドール、そしてエディソン・マシャードという、ジャズ・サンバにおける最重要人物2人が脇を固めているというのだから悪いわけがないでしょう。15分にも及ぶ超大作である冒頭M-1のWaveからして最高です。相変わらず胸を締め付けるようなメロディーを寡黙に吹き続けるヴィクトールはもちろんですが、それをさり気なくサポートするサルヴァドールのピアノがまた絶品で、気分は正に夢見心地。その長尺も全く苦にならず、むしろもっと長く聴いていたいとさえ思わせる素晴らしい名演だと思います。そして続くM-2のSó Tinha De Ser Com Vocêは本作のハイライト。どこかヨーロッパのジャズにも通じる上品かつモーダルなジャズ・ボサで、その余りの美しさの前にはただただ溜め息しか出ません。このところ人気の高いStaffan Abeleenなんかの雰囲気にも近い演奏なので、その辺りが好きな人は聴いてみると良いかもしれませんね。まるで夜の帳を切り取ったかのようなサルヴァドールのオルガンで始まるM-4のDindiも素敵。と言うか収録された5曲全て良いです。題材としてジョビンを扱っていることや参加メンバーの関係上、過去2作に比べボサノバ度は高めですが、本格ジャズファンにも自信を持ってオススメ出来る一枚。Jazz Next Standardの最新刊にも掲載されていましたね。ちなみにアナログは意外にレアな上、全体的に静かな曲が多いので、CDでの購入を推奨します。

ピアニストのルイス・カルロス・ヴィーニャスを中心としたブラジルのトリオ、ボサトレスによる65年の作品。マシャードとネトが抜けた後、いわゆる第二期ボサトレスの代表作です。ちなみにタイトルからも分かるように原盤はForma。マニアから人気の高いこのレーベルの中でも、CoisasやDesenhosと並び一際支持される一枚として知られていますね。この迫力のあるジャケットに引いてしまい、これまで何だか聴き損ねてしまっていたのですが、いざ実際に聴いてみると、これが今まで敬遠していたのかが悔しいほどの名盤でした。オープニングから疾走するM-1のBottlesや、ジャイルスのフェイバリットでもあるM-10のImprevistoで披露される、まるで音の洪水のような高速ハード・ジャズサンバには、おそらく誰もが一瞬で耳を奪われるはず。文句なしに格好いいです。ただ、個人的にツボなのはこれらではなく、数曲で演奏されるソフトな肌触りのモード・ジャズ。M-3のValseやM-7のVivo Sonhandoのような雰囲気が気に入っています。そして極めつけはM-9に収録されたComo Eu Wuis Você。真夏の夜の静寂に映えそうな絶品モーダルで、たとえばマイルスのFlamenco Sketchesなどが好きな正統派モダンジャズ・ファンにもお勧め出来る逸品に仕上がっています。その他でも、グルーヴィーなオルガンが気持ちいいM-6のBico De Luzや、リリカルでセンチメンタルなピアノが美しいM-4のBúziosなどなど、本気で全ての曲が名曲ばかり。ますます気温も上がってくるこれからの季節、正統派ジャズに暑苦しさを感じたら、こんなブラジルのピアノ・トリオを聴いてみるのも悪くないのではないでしょうか。ちなみに僕の持っている98年リリースのCDは残念ながら現在廃盤だそう。ただ値段はそれほど高騰していないので、中古市場でならわりと手に入れやすい一枚かと思います。まぁ本当のところはアナログで欲しいんですけれどね。

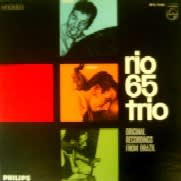

ブラジル産ピアノ・トリオの頂点。レア・グルーヴ周辺では古くから人気のあるリオ65・トリオの1stアルバムです。白いジャケットのブラジル盤(オリジナル)が良く知られていますが、僕が持っているのはなんと別ジャケ仕様の日本盤。リリース年が記載されていないため詳細は分かりませんが、ジャケットの作りから察するにおそらく70年代前半辺りに製作されたものかと思われます。セルメンらによる当時のボサノバ・ブームにあやかって国内盤が作られたのでしょう。売れたのかどうかは全く分かりませんが…。ちなみにジャケットにはボサノバ・ブラジリア・シリーズ⑧と記載されています。さて、推測はこのくらいにして肝心の中身の話に移りましょう。知っている人には説明不要ですが、このグループはドラマーのエディソン・マシャードを中心に結成されたピアノ・トリオ。同じようなグループが多く存在するこの時期のブラジルで、人気・知名度・内容のどれもがアタマ一つ飛び抜けているのが彼らです。後のムジカノッサ・ムーヴメントの中でフランクリンもカヴァーしていたA-2のMeu Fraco É Café Forte(濃いコーヒーを)はこちらがオリジナル。叩きつけるようなサルバドールの超高速ピアノが素晴らしい、スリリングなジャズ・サンバです。同系統としてはB-3のTim Dó(悲しみのとき)も良い感じですね。こちらでもやはりサルバドールの妙技が光ります。正統派ジャズ・ボサのB-2、Mau Mauはこれからの季節にぴったりなサニー・サイドの名演。ミルトン・バナナが好きな人とかはツボなのではないでしょうか。ただ、個人的に最も気に入っているのは冒頭A-1のDesafinado。まるでヨーロッパのピアノ・トリオのような非常に洗練されたアレンジが最高です。とにかく全編に渡って音楽IQはかなり高め。廃盤になってしまいましたがCDも出ているので、未聴の方は是非聴いてみてください。ちなみにオリジナルのアナログはブラジル盤という性質上、たいていジャケ/盤ともに汚いものが多いです。僕が持っているのは日本盤なので綺麗ですが、下手に汚いオリジナルに高額を払うならCDを買ったほうが正解かもしれません。

ボサノバのKind Of Blue。ブラジルが誇る孤高のサキソニスト、Vitor Assis Brasilによる66年Forma盤です。この後、徐々に精神世界の住人となり、80年代に至るまで作品を残すことになる彼。ややジャズ度の増した次作のTorajetoも悪くないですが、やはり一枚選ぶとなると本作を置いて他にありません。それくらい圧倒的な完成度を誇った素晴らしい一枚です。正にブラジルにおけるトップ・オブ・モーダル。クラブ世代向けのガイドでは、スリリングな高速ジャズ・サンバであるA-1のNaquela Baseが良くピックアップされていますが、個人的には本作の真の魅力はその他に多数収録された、とびきりモーダルな名演群にあると思います。たとえばA-2のDevaneio。真夜中の海辺を思わせる浮遊感と、胸を締め付ける切ないアルトの音色が印象的な美しい曲です。A-5のFetico Da Villaは自作のコンピでもラストに収録した曲。こちらは真夜中を通り過ぎ、少しずつ朝焼けに近づいていく午前4時頃のイメージでしょうか。やはりヴィクトールが吹くアルトの音色が素晴らしく、ある種の感動すら覚える名演に仕上がっています。B-2のAmor De NadaとB-3のEugenieは、共にワルツ・タイムの極上ジャズ・ボッサ。特に後者におけるテノーリオ・ジュニオールのピアノ・ソロの美しさの前では、ただただ溜め息しか出ません。自らのリーダー作であるEmbaloとは異なり、全編通して一貫してサイドに徹している彼ですが、そこもまた本作の魅力の一つ。バピッシュで力強いタッチが人気な彼の、普段とは異なるモーダルな一面が垣間見れることでしょう。唯一Embalo収録曲に近い雰囲気を持つ高速ジャズ・ボッサ、B-9のMinha Saudadeにおいても、ヴィクトールの翳るアルトに引き寄せられるかのように、哀愁度5割増しのピアノを展開していて興味深いです。とにかく全編通して捨て曲一切なしの、間違いなく後世に残る名盤。一刻も早い復刻を心から望みます。

押しも押されぬクラシックなので、今さら紹介するのも気が引けるのですが、なんとなく最近の気分なので紹介。後にブラジル65のヴォーカリストとしても活動することになるワンダ・サー嬢の初リーダー作にして、60年代ブラジルが誇る永遠の金字塔的一枚です。いわゆる「ギター片手に弾き語り」という類の作品ではないので異論はあるかもしれませんが、個人的には本作が醸し出す世界観がボサノバの究極の形。(本来の意味での)ボサノバでオススメのアルバムを一枚挙げるとしたら、僕の場合、真っ先に頭に思い浮かぶのはG/9 Groupと本作でしょう。どちらも主役のヴォーカルもさることながら、それ以上にバックの演奏が非常に素晴らしい作品です。さて、そんな本作においてバックを務めるのは、ストリングス入りのオーケストラを1組含む計4組の別バンド。一枚のアルバムでこれだけ頻繁に演奏陣が変わるのに、全体の雰囲気がしっかりと一つに統一されているのがまず凄いですね。その4組の中で個人的に特に気に入っているのは、ルイス・カルロス・ヴィーニャスとテノーリオ・ジュニオールがリーダーを務める両コンジュント。曲単位ならばM-2のE Vem O SolとM-12のタイトル曲が好きです。前者はルイス、後者はテノーリオが中心となって演奏されるプレイですが、同じピアニスト中心のコンジュントでもリーダーによって微妙に音色に差が出るところが面白いですね。柔らかいタッチでわりと前面に出るルイスに対して、主役の座をホーンに譲りリズム隊に徹する職人気質のテノーリオと言ったところでしょうか。2人の音楽に対する姿勢の違いが伺えます。そう言えば本作は、Os CobrasのO LPやEdison Machadoの1st、それからVictor Assis BrasilによるDesenhosらの作品と並び、テノーリオのプレイが聴ける数少ない盤のうちの一つとしても知られていますね。あくまで裏方に徹しているため、ここに挙げた3作や自身のリーダー作に比べ遥かに地味な演奏ではありますが、ファンならば聴いておいて損はないかと思います。と言うより、それでなくても上にも書いたとおりボサノバ究極の一枚なので、真の音楽好きならば一度は耳を通してみてください。幸せな午後のひと時を約束します。

引き続きブラジルものを紹介。コンポーザー兼マルチプレーヤーであるMoacir SantosのForma盤です。先日耳にした話では、カルトなジャズ・ボッサ好きには良く知られる同レーベル諸作の中でも、レア度そして人気共に最上級だそう。最もジャズ・ボッサと一括りに言っても、ここで普段紹介しているような作品とは少し雰囲気が違う作品なので注意が必要。仮にクラブ世代的なジャンル分けをするのならば、アフロの影響を大きく受けた作風になっていて、良くも悪くも全体的に非常に土臭い作品に仕上がっています。本来ボサノヴァが持っているはずの洒落っ気とは対極の位置にある作品ですね。収録曲は全曲Coisa N°○という味気ないタイトルになっていますが、2組の異なる編成で演奏しているためかN°1~6までとN°7~10までは少し毛並の異なる作品となっています。このうち僕が気に入っているのはN°7~10の方。N°1~6が8管編成の大所帯だったのに対し、こちらは3管編成と少しですが音的におとなしめです。ラテン・パーカッションが効いた演奏が良い感じ。軽快な変拍子で迫るM-6のCoisa N°6や、泣きのサックスが溜まらないM-10のCoisa N°8(Navegacao)辺り、相当に格好よい演奏になっています。そのパーカッシヴなリズムと哀愁溢れるフレーズから、ブラジル版のMusic For The Small Hoursと言ってしまっては少し言い過ぎでしょうか。また、込み上げるようなメロディーが美しいM-8のCoisa N°7(Quem e que nao chora?)は、収録曲中最も高速のナンバーとなっていて、おまけに演奏自体もわりとオーソドックスなジャズ・ボッサなので使いようによってはフロアでの使用もいけると思います。まぁ何にせよ、オリジナルはとにかく高価なので、興味のある方はとりあえずCDでどうぞ。

後にQuarteto Novoに参加することになるギタリスト、エラルド・ド・モンチを中心に結成されたOs Cinco Padosの1stアルバム。例によって基本的にブラジル盤には疎いもので、それほど気の効いた説明が出来るほどの知識はないのですが、64年にリリースされたいわゆるジャズ・ボッサ系の一枚です。何度かオリジナルも見たことあるのですが、僕が持っているのは先日ディスク・ユニオン企画でリリースされたParadise Mastersレーベルからの再発盤。まぁこの辺りのブラジル盤は運良くオリジナルが見つかっても、盤質やジャケの状態が異常に悪いものが少なくないので、それならいっそクリアな音で聴けるCDで手にするのも手ではないでしょうか。ピアノの変わりにギターが加わった変則二管クインテット編成が面白いですね。ルイス・ボンファやロベルト・メネスカル、それからバーデン・パウエルなどのお馴染みナンバーをジャズ度高めのボサノヴァで演奏しています。どの曲もアレンジの水準が高く、一枚通して聴ける佳作といった趣き。そんな中で白眉と言えるのはM-2のMilestones。言わずもがな御大マイルスのテーマであるこの曲を、パーカッシヴな高速ハードバップ風サンバに変換しています。これはもう完全にアイディア勝ちですね。二管でグイグイ引っ張っていくソロ回しが最高にクール。この圧倒的なグルーヴの渦に、当ブログを普段読んでくださっている方々ならば確実にKOされることと思います。いつも言っていることですが、本作もブラジル・ファンではなくジャズ・ファンにこそオススメしたい一枚。おそらく盤起こしでしょうが音質もかなり良いですし、ヘタなミドル・クラスのレア盤を買うくらいならば、こちらを手にした方がよっぽど良いかと思われます。

60年代当時のブラジルにおけるジャズ・ボッサ系ミュージシャンの中でも、他のプレーヤーとは一風変わった立ち位置にいるのが彼です。おそらくアメリカでのYusef Lateefのようなポジションにいたと思われる孤高のサキソニスト。主に60~70年代にかけて活躍した人で、同時代のコルトレーンや前述Yusef Lateefと同じように、徐々にそのプレイはスピリチュアル志向の強いものに変わっていってしまうのですが、例のFormaから出た1stとEquipeからの2ndである本作では、まだギリギリでモーダル路線を保っているので、これならば普通のジャズ好きの人でも聴けると思います。と言うか便宜的なカテゴライズ上Brasilの項に入れましたが、これは最早モーダル・ジャズそのもの。ハードバップ風のジャズ・ボッサと言うような類の音源ではなく、はっきりと完全にジャズやってます。リズム的にもボッサ・スタイルではなく4ビートのもの中心で、中にはB-1のMercy, Mercyのようにジャズ・ファンク的なアプローチを見せるものまで。中でも特にお気に入りは軽快なワルツ調のB-4、Summer Time。予備知識なく聴いたら欧州(それも東欧系)産のジャズ・ワルツだと勘違いしてしまいそうな、気高さと美学に満ち溢れた素晴らしいナンバーです。ミディアム・テンポのスウィングで聴かせるA-2のPlexusも最高。高速ビッグバンド風のB-4、What's This Thing Called Love辺りも好きな人には堪らないのではないでしょうか。Tenorio Jr.との掛け合いが素晴らしい1stも極上のアルバムですが、こちらの2ndもまた見逃しは厳禁。むしろ純ジャズ度としては、こちらの方が上かと思われます。自信を持ってオススメしたい一枚。ただ、オリジナルは非常にレアなので、英whatmusicから出た再発を買いましょう。最も以前は中古屋でよく目にしたこの再発盤も、最近はあまり見かけませんが…。