ホセ・ブリアモンチ率いるサンサ・トリオが66年に吹き込んだ2作目。オリジナルはこの手のボサ・ジャズものにしては結構なレア作品として、知っている人は知っている一枚だったのですが、昨年ようやく紙ジャケで復刻されました。ちなみに例のSom/Major大量再発とは別口の国内限定リイシューだそうです。ドラムにアイアート・モレイラが参加していることもあって、サンバランソ・トリオと良く似た雰囲気の一枚ですが、内容的にはこちらの方がちょっと控えめかなと言うのが最初の印象。取り立ててキラーな曲があるわけでもなく、何と言うか淡々と演奏をしている感じですね。ただ、派手さがない分だけ飽きが来ず繰り返して聴けることも事実で、実はここ最近密かな愛聴盤になっていたりします。何と言うか、あまり考えごとをしたくない時に部屋のBGMにするのに最適。オリジナル盤を持っていないから言うわけではありませんが、こういう作品はもしかしたらCD向きなのかもしれませんね。さて、収録曲の話。軽快なテンポで進むM-1のSambiduや、ジンボ・トリオやサンボサ・シンコもプレイしているM-2のCao Xangòなど、アナログA面部分に当たる「打った」楽曲も悪くはないものの、個人的にツボなのはやはりB面。中でもM-10のTudo Que é Precisoが一番のお気に入りです。まるで高級ホテルのラウンジBGMを思わせる、とびきりジャジーでムーディー、そしてエレガントでロマンチックなバラード・ナンバー。どこか日本人好みするタッチの繊細な一曲なので、おそらくヨーロッパのピアノ・トリオ辺りが好きな人ならハマるはず。これまで散々紹介してきたハードなジャズ・サンバもモチロン好きですが、最近は何となくこういう洒落たピアノ・トリオも気分です。少し年を取ったこともあって、いわゆるクラブ系の音楽から心情的に若干距離を取ったからでしょうか。ともあれAt The Living Roomな一枚であることは確か。カラフルでコミカルなジャケットも素敵ですね。こういう再発盤は一度廃盤になると見つけるのが俄然難しくなるので、興味のある方は店頭にあるうちに是非どうぞ。

多くのミュージシャンの海外流出により、当時ブラジル本国で下火になっていたボサノバの復刻運動。ポルトガル語で「僕達の音楽」と称され、一連の非商業主義ムーヴメントの中で生み出された中の1枚が本作です。レコード会社の垣根を超え、全部で4つ製作されたムジカノッサ・シリーズのOdeon盤。以前サバービア誌において取り上げられたことや、この印象的な振り子のジャケットの素晴らしさも相まり、おそらく同シリーズの中でも最も知名度が高いのがこれなのではと思います。構成としては、6つの参加アーティストが表裏各面1曲ずつ提供したオムニバス形式。有名どころではベッチ・カルヴァーリョ辺りも参加していて、その素敵な歌声を披露していますが、やはり本作の目玉は知る人ぞしるフルーティスト、フランクリンによる貴重な音源が収録されていることでしょう。特にA-3のMeu Fraco É Café Forteは、以前からコンピやミックス・テープに収録されている人気曲。リオ65トリオのオリジナル演奏にも全く引けを取らない秀逸なジャズ・サンバで、おそらくジャズ・サンバ好きでこれを嫌いと言う人はいないはず。超絶技巧のピアノ・トリオでタイトにまとめたオリジナルとは一味違う、豪快かつ華やかなアレンジが非常に素晴らしいです。豪快な管の援護射撃も去ることながら、フランクリンのフルートがまた抜群に巧く、つくづくブラジルのミュージシャンが持つポテンシャルの高さには驚かされるばかりですね。また、裏面にもう1曲収録されたB-3のDerradeira Genteは、ハードなMeu Fraco~とは対照的に、ストリングスを交えたどこまでも美しいジャズ・ボッサ。以前ここにも取り上げたボランのオーケストラ作品辺りに近い肌触りのエレガントな曲で、実は僕が今回この盤を購入した本当の目当てはこちらだったりします。どちらかと言うと、今はこういう美しい曲の方が気分なんですよね。何にせよ、フランクリンと言えばMeu Fraco~という認識しかない人が、こちらの曲を聴くとあまりの違いに驚くこと請け合い。ちなみに今のところ再発が存在しない上、オリジナルがまた結構なレア盤。あまり真剣に探していなかったこともありますが、コンピだからすぐ手に入るとタカを括っていたら、結局購入までに4年ほどかかってしまったという私的エピソードもあったりします。それでもオススメ盤であることには変わりありませんが。

明けましておめでとうございます。そして今年もまた、どうぞ宜しくお願いいたします。年明け最初と言うことで何を載せようか迷いましたが、最近わりと気に入っているこの盤から。この手のジャズ・サンバ好きにはお馴染み、セザール・カマルゴ・マリアーノとアイルト・モレイラ擁するサンパウロのサンバランソ・トリオによる3rdアルバムです。彼らの作品と言えば、例のスリリングなキラー・ナンバーのSambluesが収められた1st、Nanaなど華やかなアレンジのナンバーが並ぶ2ndも良く知られていますが、個人的にはグッと洗練されたこの3rdが断然今の気分。彼らの作品の中でも一番後期に録音されたアルバムだけあって、過去の2作に比べ格段に大人びたプレイが楽しめる好盤になっています。小ぎれいに纏まったA-1のSamba Pro Pedrinhoから既に良い感じですが、続くA-2のDeixaがまた抜群に素敵。Bossa Jazz TrioやG/9 Groupを始め、この曲を演奏する人はブラジルには多いですが、その中でも一際上品なアレンジになっていて、セザルゴの弾くきらきらと輝くようなピアノが最高に気持ちいいですね。またハード路線ではA-4のTensãoがなかなか。Sambossa 5の演奏もハード・ジャズ・サンバの名演として知られている曲です。当然のことながら、ホーン入りだったあちらと比べこちらは純トリオ。それぞれの良さがあるので甲乙は付け難いですが、このサンバランソによる演奏もムダを削ぎ落としたようなアレンジで巧くまとまっていて、僕個人としては気に入っています。そして、何と言っても絶対の名演なのはA-3のLenda。まるで長編映画のラスト・シーンを思わせる幻想的なナンバーです。しっとりとした曲ではあるものの雰囲気がとても洒落ていて、ついつい何度も繰り返して聴きたくなる魔法のような一曲。デンマークのベント・アクセンらによるMore Peaceにも通じる世界観が非常に僕好みですね。ちなみに確証はありませんが、冒頭部は恐らくピチカート・ファイブの「子供たちの子供たちの子供たちへ」の引用元ネタだと思います。いずれにしろ、最高の1曲であることは間違いありません。冬の寒い夜には、こんな心温まるピアノ・トリオ演奏を聴いてみるのも良いのではないでしょうか。

おそらく60年代中盤にリリースされたと思われるCopacabanaレーベルの自社音源コンピ。マニアの間で知られるカルト・トリオ、Banzo Trioの7インチ音源が収録されていることで有名な一枚です。ジャケットはご覧の通り、エレンコを意識した典型的ボサノバ盤風味ですが、そんな外見をよそに中身の方は超絶ジャズ・サンバの嵐。中でも初めに記したBanzo Trioのプレイがあまりに圧倒的で、個人的に驚きの一枚でした。そのBanzo Trioが参加しているのは、歌ものの伴奏を含め収録曲中約半数の7曲。冒頭M-1を飾るMuchacha Moderna(Garôta Moderna)から、非常に卓越した神懸り的プレイを披露しています。まるで獲物を狙うかのようにスリリングな高速ハード・ジャズ・サンバ。ドカドカ叩きまくる凄腕ドラムと神秘的なピアノが絶品ですね。同じく純トリオ演奏では、中盤から徐々に盛り上がるM-7のGenteも素晴らしいです。ありきたりな言い方ですが、とにかく演奏のテクニックが異常なほどに高く、それでいて曲構成も完璧で、聴いてて全く飽きを感じさせません。玄人筋から人気が高いのも頷けますね。そんな彼らの曲構成(というかアレンジ力)の素晴らしさが一際感じられるのはM-10のPat Pourri。リタなる女性シンガーによるボサノバ4曲のメドレーなのですが、これがもう偉いことになっています。僅か2分半の演奏のなかに、よくもまぁこれほど色々詰め込めたものだなと、ただひたすら舌を巻くばかり。特に中盤見せるSambou, SambouからSamba Da Minha Terraへの一瞬の繋ぎは、DJ顔負けの絶妙なカットインで痺れます。さも当然のようにプレイしていますが、嵐のような超高速の中でこれだけのことをやってのけるのは、並大抵のことではないでしょう。普段あまりメドレーは好まない僕ですが、これは別格。ちなみにこのメドレーもBanzo Trioの音源と同じように7インチ化されているようですね。恐ろしく高価かつレアなので、とても手が出るような代物ではありませんが…。なお、僕が持っているのは先日リリースされた復刻CDですが、LPでも80年代に再プレスがあったとのこと。7インチを手にするのは容易ではないので、とりあえずLPで探してみようと思います。

押しも押されぬクラシックなので今さら載せるのもどうかと思ったのですが、最近この辺りの音が一番ツボな感じなので紹介。ボサ・トレスの中心的存在であるルイス・カルロス・ヴィーニャスによる64年の作品です。ホベルト・クアルチン主催のFormaから最初期にリリースされたアルバムで、以前紹介したボサ・トレス名義の作品と共に、このレーベルの中でも一際知名度が高い作品なのではないでしょうか。トリオとしての完成度の高さを目指したボサ・トレスとは異なり、こちらは一人のミュージシャンとしてのルイス・カルロス・ヴィーニャスの可能性が模索された一枚となっていて、あちらとはまた別の楽しみ方が出来るアルバムです。参加メンバーも非常に豪華で、曲によって編成は変わりますが、さながら当時のベッコ仲間全員集合と言った感じ。ある意味ではセルメン&ボサ・リオ・セクステットの作品にも近いかもしれません。A-3のTempoはハウルジーニョの強烈なワンホーン・プレイが格好良い王道ハード・ジャズ・サンバ。この辺りの音が好きな人は間違いなく好きだと思います。続くA-4のPrimaveraはしっとりした大人のジャズ・ボッサで、メイレレースのフルートが非常に気持ちいい一曲。ボサ・トレスでもそうでしたが、このように硬軟どちらのプレイでも対応出来る器用さが、もしかしたらルイス・カルロス・ヴィーニャス最大のポイントなのかもしれません。A-5のMas Que NadaやB-3のBatucadaのようなブラジル音楽好きにはお馴染みの曲を、ジャズ度高めのアダルトな雰囲気でカヴァーしているところも面白いですね。ただ、何と言っても個人的に白眉なのは冒頭A-1を飾るCurta Metragem。マウリシオ・アインホルンのハーモニカ(!)が異常に格好良い極めつけの一曲です。正直ここまで凄いハーモニカは人生で聴いたことありません。とにかく、ただただ「凄い」としか言いようのない絶品プレイ。ブート再発が結構出回っている他、ボンバからCDでも出ているので、まだ知らない人はこの1曲のためだけにも是非聴いてみてください。それにしても初めてハウルジーニョを聴いた時も感じましたが、この時期のベッコ・ダス・ガハーファスには、当時の表舞台には出てこなかったものの異常なテクニックの持ち主が、これほどまでに沢山いたんですね。脱帽です。

70年代にブラジリアン・フュージョン的な作品を数多く残すことになるフローラ・プリム。本作はそんな彼女が渡米直前の68年に、祖国ブラジルのOdeonレーベルに吹き込んだEP作品です。これ以外にも何枚かEPが出てるみたいですが、聴いたところによるとこれが一番内容が良いとのこと。全4曲とも非常に美しいボサノバで構成された一枚になっています。ちなみに演奏者はクレジット無しですが、どうやらピアノはあのテノーリオ・ジュニオールが務めているらしいそう。言われてみれば確かにこの繊細なタッチはテノーリオ風ですね。すぐに耳を惹くのはやはりピアノを前面に押し出したA面の2曲。特に冒頭A-1のZabelēは、後のヨーロピアン・ライブラリー・サウンドにも通じる流麗なジャズ・ボッサで抜群に気持ちいいです。朝焼けを思わせる爽やかなフルートが好き。もちろんフローラ嬢の澄み切ったヴォーカル・ワークも素敵です。サバービア~カフェ・アプレミディなどに象徴される上品なボサノバが好きならばきっと気に入るはず。続くA-2のO CantadorもG/9 Group風のお洒落ボサ・ナンバーで良い感じ。こちらもポイントはやはりピアノとフルートでしょうか。ただ、個人的にはピアノではなくギターをフィーチャーしたB面2曲もかなり気に入っていて、特にB-1のCoraçāo Vagabundoは地味ながらサウダージ心に溢れた好曲だと思っています。まるで実際に耳元でフローラが歌っているかのような、ヴォーカル・パートを強調した録音の仕方が印象的。冬の気怠い午後にはこんな曲を聴きながらコーヒーを飲んでみるのも良いかもしれません。ちなみにこのEPも先日のマルコス・ヴァーリ同様、某DJさんに教えてもらった一枚。ブラジル盤でもこの辺りのボーカルものはこれまでほぼノータッチだったので、これを機に色々聴いてみたいなと思います。硬派なジャズ・サンバしか受け付けないという人には不向きかもしれませんが、肩の力を抜いた演奏も好きと言う人にはオススメ。僕自身、以前は本作のようなレコードを聴いても反応しなかったでしょうが、最近はわりとこういう耳に優しい洗練された音楽が好みです。このブログのタイトル通り正にAt The Living Roomな一枚ですね。

ボサノバ第三世代マルコス・ヴァーリの68年作。専門外であまり詳しいことは知らないのですが、例の有名な英語詞アルバムSamba '68とほぼ同時期に製作されたアルバムだと思います。マルコス・ヴァーリと言えば活動期間の非常に長いシンガーで、ボサノバやMPBの時代はおろかアシッド・ジャズを通過した現在のクラブ・シーンでも作品を発表している人物ですが、お恥ずかしながら僕はアルバム通して彼の曲をしっかり聴くのはこれが初めて。こっち系の音楽を聴き始めた当初から名前自体は意識していたのですが、数年前に聴いたSamba'68が今ひとつピンと来なかったことと、後のMPB作品の雰囲気に馴染めなかったことが原因で、今まで何となく避けていたアーティストの一人でした。多分、初めて「答え」を聴いたあの頃はまだ若かったんでしょう…(笑) とあるDJさんの紹介で聴いてみる気になったのがつい最近。きっかけはM-6のViagemという曲でした。知らずにプレイを聴いていた僕は、曲の雰囲気から勝手にフレンチ辺りのレアなサントラ音源と思っていたのですが、それがマルコス・ヴァーリの作品だっと知って非常に驚かされたことが印象に残っています。後に曲名が分かり、慌ててアルバム(とりあえずCDですが…)ごと買ってきた次第。とにかく何はなくともこのViagemが最高です。エレガントで華やかなアレンジがヨーロッパ(それも前述の通りフレンチ辺り)を感じさせるナンバーで、もし予備知識なしに聴いたら10人中10人がブラジル産だとは思わない極上のワルツ・ジャズ・ヴォーカル。バックの演奏もホーンのアンサンブルがメインなものの、微かに聞こえるフルートやピアノの音色がまた抜群にオシャレで、つくづく巧いアレンジするなと舌を巻かされます。もちろんマルコスの甘くとろけるような歌声も最高。全てにおいて完璧な一曲ですね。なお、ここではこの曲だけ大きく取り上げましたが、他の曲もエレガントかつメロウな好曲揃いで全体的に良いアルバムです。例えばピアノの音色が物憂げなM-3のMaria Da Favela辺りも個人的にはかなり好き。ちなみにM-1のViola Enluaradaは、あのG/9 Groupもカヴァーしています。先にカヴァーで知っていて後からオリジナルを聴くという楽しみ方もクラブ世代ならではで面白いですね。CDだとすぐ見つかると思いますので、興味のある方はぜひ。

サイケなジャケットが印象的な本作はビリバ・ボーイズの65年作。このグループのことは余り良く知らないのですが、本作以外にも何枚かリリースがあるようで、ブラジル好きの間では比較的名前の通っている人たちのようです。アルバムによって作風が若干異なるそうなので、一概に○○系だとは言えないのですが、いずれにしろ他とは少し変わったことをやっていたグループなんだとか。本作はそんな彼らの中で最もジャズ・サンバ度が高いとされている一枚。マシャードやテノーリオのような「いかにも」なサウンドとは趣向が多少異なりますが、ジャズ・サンバとバランソの中間のようなスタイルがなかなか良い感じです。ピアノではなくオルガンをメインに使用していることを含め、全体の雰囲気としてはセルジオ・カルヴァーリョの白盤(Equipe)に近い肌触り。あちらの盤同様、本作もハードなものからソフトなものまで幅広い曲が収録されています。中でも、A-4のQuitessénciaやB-1のThe Blues Walk辺りは、ハード・ジャズ・サンバの流れに組み込んでいっても違和感なく機能するのではないでしょうか。特に前者に関して言うならば、数あるこの曲のカヴァーの中でも一際アグレッシヴなプレイが魅力的で、グルーヴィーなハモンド・オルガンを筆頭に怒涛のソロ・リレーが素晴らしいです。ちなみにどちらもOs Cobrasのレパートリーだったりしますが、今の気分としては個人的にこちらのプレイの方が好み。この2曲に比べるとやや疾走感は落ちるものの、B-5のタイトル曲なども比較的ハードめな演奏で良いです。定番のB-2、Consolaçãoは途中で歌パートを効果的に交えながらパーカッシヴに聴かせる好曲。こう素晴らしいアレンジだと、すぐに終わってしまうのが勿体無くなってしまいますね。B-3のDon't Blame Me~On Green Dolphin Streetメドレーや、A-2のO Morro Não Têm Vezも、決して派手ではないもののミッド・テンポのジャズ・サンバランソで素敵です。どうやら未CD化のようですが、全体通してかなり質感が良い作品なので、まだ聴いたことない方は是非チェックしてみてください。

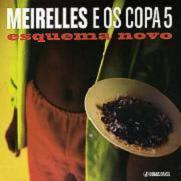

来月再発アナログもリリース予定のサックス奏者J.T.Meirellesによる2005年の新録。リリース時期的にはIdea 6の1stと同じ頃だったのですが、クラブ方面でかなり話題となったあちらとは異なり、一部を除き全く話題にならなかった作品ですね。生ける伝説的と言う意味では、このメイレレースもバッソに負けない存在だと思うのですが…。ちなみにOs Copa 5名義にはなっているものの、60年代の2作品とはサイドの顔ぶれが全く異なるので、単純にメイレレースの新作だと考えた方が良さそう。全体のアレンジも、ほとんどハードバップ紛いなバリバリのジャズ・サンバを聴かせていた60年代当時から随分と変わっていて、エレピが揺れるスムースな大人サウンドになっています。ただ、ムリにクラブ世代受けを狙ったIdea 6と比べアレンジに無理がないため、個人的にはこの変わりぶりは好印象。同じエレピ使いと言うこともあって、イメージ的にはリュニオン後のダイアモンド・ファイブ辺りに近いものがあるかもしれませんね。流れるようなテーマ部のメロディーが美しいM-8のSoloや、もはや彼の代表曲とも言えるM-10のQuintessênciaなどの往年の名曲も、しっとり落ち着いたコンテンポラリーなアレンジで再演していて好感が持てます。もちろんオリジナルあってこそではありますが、静かな夜のBGMとしてはこんな寛いだスタイルでの演奏もなかなか良い感じですね。マシャードのSamba Novoで披露していたM-2のAboioなども同様の肌触り。良い意味で角の取れたメロウなアレンジで、非常にリスニング向きな仕上がりになっています。ちょっと小洒落たカフェバー辺りでかかっていそうな感じと言うか、ついついお酒が進んでしまいそうな大人な一曲ですね。そして何より白眉なのはM-7のNaima。言わずと知れたコルトレーンの名曲ですが、ここではそれを洗練されたアフロ・ボサ・スタイルでカバー。まるで深遠な夜の闇に包まれていくかの如きメロウ・サウンドが非常に素晴らしいです。モーダルなジャズ・サンバを求めてる人にはオススメ。ちなみにLPではリリースされていないようでCDのみですが、リリース時期が比較的最近なこともあって入手は比較的容易なはず。気になる方は廃盤になる前にどうぞ。

知っている人は知っている、静のジャズ・サンバの隠れた名盤。アメリカで活動していたDwike Mitchell(p)とWillie Ruff(b)が、66年夏のブラジルで現地ミュージシャンと共に吹き込んだ一枚が本作です。A Viagemという別タイトルでFormaからリリースされていることでも知られていますね。本当はそのブラジル盤で紹介したかったのですが、そこそこ値が張る上に結構なレア盤なので、今回掲載するのはEpicからのUS盤。こちらは多分、探せばわりと簡単に出てくると思います。さて、そんな本作。見てのとおりジャケットが非常に地味なので、知らないとついスルーしてしまいそうですが、内容的には聴いておいて絶対に損はないオススメの一枚です。特に後期サバービアの音が好きな人は必聴。決して派手な作品ではないものの、高級レストランのBGMにも良く似合いそうな美しい曲が、これでもかと言うくらい詰め込まれています。こういう雰囲気は好き。夜感漂うA-1のTanto Cantoから既にかなり良い感じですが、何と言ってもB-3のNosからB-4のCompanheiroへ続く大人な流れが最高。溜め息が出るほどエレガントなミッチェルのピアノと、あくまで脇役に徹するサイド陣のコントラストが見事ですね。一度で良いので、こういう演奏を生で聴いてみたいものです。ラウンジーなボサノバ・タッチで綴られるA-2のDeixa Pra LaやB-6のNada Maisも抜群。ありそうで実はそれほどないジャズとボサノバの中間な感じが良いです。昔からそうなのですが、どうも僕はこういう隙間の音が好みなよう。要はひねくれものと言うか・・・。もしかしたらヨーロッパのジャズに惹かれたのもその辺りが関連しているのかもしれませんね。何はともあれ、同じように隙間サウンドが好きな人は是非これも聴いてみてください。このブログのタイトル通り、At The Living Roomな気持ちに浸れること間違いなしの素敵な一枚です。なお、詳しくは知りませんが、何かの作品とカップリングでCD化もされているようですよ。CD派の人はそちらでチェックしてみては。