書店の棚で見つけたときには、思わず「おっ」と声をあげてしまった。

だって、こういう本を待っていたのだから。いや待ちきれずに、どこかにこんな企画を持ち込もうと思っていたほど(笑)。ただ、僕が考えていたタイトルはちょっとだけ違って『大衆食堂かながわ』だったのだけれど。

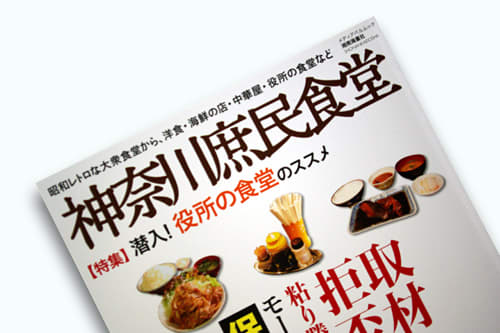

『神奈川庶民食堂』(湘南海童社刊 1048円+税)は、いってみれば『絶滅食堂で逢いましょう』の神奈川版である。昔から近所にあった普通のお店が、以前のままで、以前の味で営業を続けた結果、今では希少な存在となってしまった、そんな古きよき飲食店を紹介してくれている。

その各店舗の紹介が、いかにもの宣伝文でないところがいい。取材者視点で優しく描かれている。しかも、ライターは若い女性が中心らしく、どれも明るい筆致。楽しく読むことができるのも嬉しい。おっさんの僕などが書いたら、せつなくモノ悲しい懐古趣味的でおかしな文章になってしまいそうだもんね(そうでもないか)。

それにしても、実に魅力的なお店がよくもこんなにもあるものだ。びっくりです。わざわざ東京になんて行かなくても、ご近所でたっぷり楽しめるじゃん!

助かるのは、中の様子やメニューがわかるところ。暖簾をくぐるのに勇気がいる店があんがい多いんですよね。特に僕は肝っ玉が小さいから(笑)。

ただ、冒頭にも書かれているような「取材拒否」の理由もわかるので、訪問する時はくれぐれも常連さんの邪魔をしてはならないことだけは肝に銘じよう。

尚、海童社からは『繁盛店』シリーズが何冊も発売中されている。もちろん、我が家にもB級グルメ系が3冊ストックされている(笑)。

おっと、すでに何軒か伺ったお店もありました。

磯村屋(横浜)

たまや食堂(大磯)

三ちゃん食堂(新丸子)

まりも食堂(鎌倉)

小林屋(平塚)

横浜市役所第三食堂(横浜)

県立歴史博物館内ともしびミュージアム喫茶(横浜)※写真なし

平塚市役所食堂(平塚)

県立体育センター内 玉屋食堂(平塚)