体調不良と夏の暑さで、ビールを美味しくするための散歩を“さぼって”いたが、先日の「白馬五竜高山植物園」での無様な姿に、やはり日頃から歩いて、体を動かし続けないと、「使わない器官は退化する」を実感したので、散歩の重要性を再認識していた。 2017.09.04(月)ようやく涼しくなり、体調も悪くないので、久々にコンデジカメラを持っての散歩としゃれ込んだ!。

私の散歩コースは、我が家の裏手の「三滝川」沿いの堤防を歩くのであるが、その川の北側を今建設中の「新名神」が通るので、その進捗状況をカメラに納めたいし、また、先日来「北アルプスの恵み満喫の旅」において、友から借りたコンデジのある場面での優位性を感じたので、その実用テストとして、私の持つバカチョンカメラを試すことおも考え合わせ実行したのである。

試用カメラは購入してから、少なくとも10年は経過しているという、骨董品級のIXY-Digital(Canon)であるから、今市場にある物と比べれば、これこそバカチョンカメラ、オモチャみたいなレベルであるから、参考になるとは限らないが、先ずはその実力を確認したかったのである。今回の当ブログは全てこのカメラで散歩中に撮影したもの。

1. 新名神の工事状況

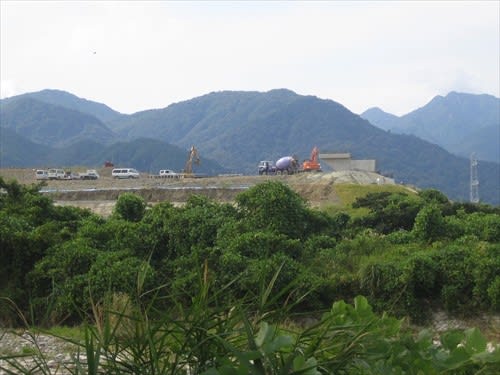

① 「B&G海洋センター」から西方に見える部分

右のピークは「御在所岳(1212m)」、中央やや左奥は「鎌ヶ岳(1161m)」。

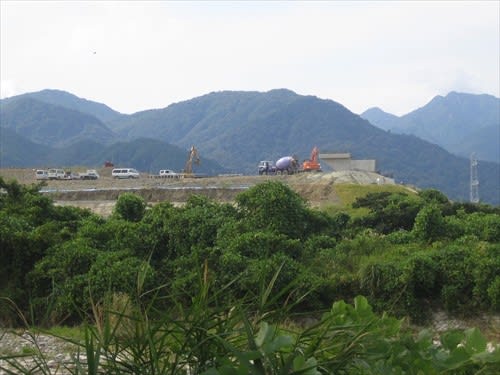

② 我が団地から北西に見える部分

③ 団地の北側に見える部分。 あと1~2年で開通のはずだが・・・・・?。 手前の道路は国道新477号で四日市方面への取付道路。 奥が新名神道。

ズームアップには物足りない感じがするし、ピントも甘いが、ピンボケは出来難い、正に“バカチョン”丸出しであり、良くも悪くも無い平板な写真である。 無理をすれば、使えない事は無いが、今市場にあるカメラの実力がどんな状況なのかを知りたくなる。

2. 道端に咲く花の近接撮影

次に、私の撮影に於いて、最も撮影数が多い、花のクローズアップがどうかを試して見る。 撮影に失敗しても、経費の掛からない手段として、被写体は散歩道、三滝川堤防付近に自生する、雑草や木々を撮る。

「ク ズ (葛)」

花にピントを合わせたつもりであるが、全体にピントがあっているが、甘いのは上の遠景写真と同じく、このカメラの問題だろうか?。 なお、根本的な問題であるが、この際は立体感のない写真「図鑑的写真」となる事は、気にしないことにする。

このように二つの主役がある場合は、通常のカメラの場合は二つの花がレンズから均等の距離になるように微調整をしなければ成らず、移動しつつ何枚かを撮る癖がついているが、コンデジの場合は焦点深度が深いから、一発で決まり極めて効率的ではあるが・・・?。

「ウ ル シ(漆)」

被写体の色合いが違えばある程度引き立つ(上の「クズ」の写真)が、下の写真のように、同系統の色合いになると、主題が何だかさっぱり解らなくなり、ここは背景をボカすべきと考える。 その代わりに、ここに通常使用のレンズを使えば葉の部分にもボケがかかるので、ピンボケ写真と見られるかも?、痛し痒しである。

結論としては、こんな場面では、ピンボケ写真と指摘されても、葉や花の一部がボケても、明らかに通常のレンズを使うべきと考える。

「ヘクソカズラ(屁糞葛)」 or 「サオトメバナ」

バカチョンでは、このような小さな花にピントをシャープに合わすのは難しい。殆ど不可能。合ったとしても、それは偶然の産物でしかない。 但し、通常のカメラでは、一つの花にピントを合わせた場合、少し離れた花は必ずボケることを覚悟しなければならない。

「マルバルコウ(丸葉縷紅)」

主題が小さいと、うるさい背景に埋没してしまい、何が何だかさっぱり分からない写真になる。 写真として重要な「花心」の部分がボケているのは、致命的欠陥と私は思っていたが、世間一般はどうなのか?。全体にピントが合う方がよいのだろうか?。

「ヤ ブ ラ ン(藪蘭)」

こんな場面では、多少甘いのは目をつぶれば、全体にピントが合い、問題の少ない写真となるが。

「ク リ (栗)」

同上。 「図鑑的写真」の典型例。 極めて雑然とした写真。 こんなのがよいとする人がいる以上、この写真をを捨てる訳にも行かず・・・・???。

「センニンソウ(仙人草)」

今市場にあるカメラなら、もっと近寄れるが、このカメラではこれが限界のようだ。 このカメラに欲をいってもどうにもならないが、 解像度がいまいちなこともちょっと気に掛かる。

「ウ ド (独活)」

花の詳細がぼやけているので、「花写真鑑」に追加登録したいが、これではねー!。 ズームアップの場面でレンズの性能が問題かも?。今売られている機種なら、もっとシャープにピントが合うのだろうか?。

3. 結論

上記の如く、奥行きの無い写真、主題がかすむ写真ながらも、コンデジにも長短があり、その都度の場面によっては、使えることがあるとはっきりした。 ポケットに入るので、あまり邪魔にはならないが、だからと言って明日から持参とは行かない。 やはり格段に進歩した今のカメラで試さないと、本当のことは解らないかも知れないから。 余計な事だが、新コンデジが良すぎて、今のカメラを使わなくなる恐れは無い?。

先に、超マクロ撮影に於いて、コンバージョンレンズを使い高倍率望遠のコンデジに装着して撮影すると、更なる「最大撮影倍率」が得られるとあって、その用途にも合い、且つ、予備カメラとして必要な機能をもつコンデジを捜した経緯もあるが、この欲の深い欲求に合うカメラが市場には無く、頓挫している。 そこに新たにこの要求が出てきたので、用途を分割するなど、改めてコンデジを考えたいと思っている。

ひとまず 以上