山奥の田舎で、アマチュア無線局を開設するために、申請書を東海電波管理局に出したら、予備免許が下りたので、早速試験電波を発射した。マイクロフォンに向かう事事態、緊張するが、初めての開局であり、その緊張と興奮は何事にも代えがたかった。

”CQ,CQ,This is JA2〇〇〇、CQ Testing・・・、CQ、 Calling・・・・”と誠にいい加減な英文混じりで電波を初めて空に放ったのであった。ちなみに、CQとは、どなたかこの声を聞いたら応答してくださいと、各局に呼びかける記号であり、世界共通の言葉である。

コールサインは東海電波監理局の中であれば「JA2〇〇」が普通であったが、急増の時期であり届いたのは「JA2A〇〇」であり、一桁増えていたのには驚いたものだ。このころ業務用などにも使われ始め、需要が急増していたものと思われる。

昭和33年当時田舎では、普通の家庭のラジオは並四受信機が大半を占めており、無線局の出力が公称10ワット(W)であっても、家の近くでは普通のラジオで直接受信出来るので、私の放送が入って来て、ラジオが聞けないとの苦情が寄せられた。シールド板も何も無い無線機だから、今考えれば当たり前の話ではあるが、当時は驚いた。

早速、本を漁り対策として、アルミの板を立てて電波の拡散を阻止し、アンテナの竹を長く太いのに変えて高くしたことで、並四ラジオに直接入る事は止められたが、まだ雑音が入るとの事なので、コイルの向きやシールド板を立てることで、漸く雑音は収まったのであった。

そして、昭和33年の春ころであったが、東海電波管理局から、山奥まで遠路はるばる2人がやってきて、実地検査である。来たのは事務官と技官であり、交信記録などの書類や発射電波の周波数を7桁まで測定していた。田舎は一日がかりであったから、昼食に天丼を取ったことを思い出した。

机の上の配置(開局後撮影)

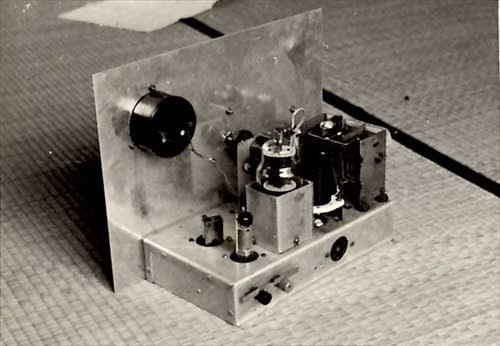

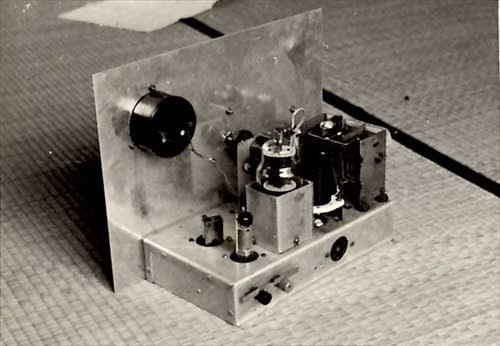

送信機(7MHZ、真空管807使用の公称出力10w)

出力は小さいが、深夜の混雑をさければ、混信がなくなり、外国とでも充分交信できるが、生憎と英語ができないので、多くは国内ばかりと交信していた。遠くの人では、オーストラリアに在住の日本人と交信したし、熊本の鶴屋デパートの電気技師とも仲良くなった。

送信機電源部と音声アンプ部

仕事で知り合った人と交信したり、仲良くなった人などと交信を愉しんだ。 初対面の場合はコールサインや好みの図柄の「ベリカード」を作ってこれを交換するのが礼儀となっており、この枚数の多いのがステータスになっていた。 私も150枚は集めていた。

24時間など時間を区切って、この範疇で何人の人と交信出来るかを競う「コンテスト」に参加したりと愉しんだものである。この場合は24時間ぶっ通しで、寝ずに一生懸命にひたすら交信し続けるのであり、母が心配したほどであった。

大昔は電信が唯一の交信手段であったこともあり、世界共通の記号が沢山つくられており、これを多く学べば外国とも交信ができるのであるが、私は交信よりも機器を作る方に興味の中心があり、余り多くを知らないので、外国との交信は少なかった。

しかし、私がやったのは、真空管を使った技術であり、基本は同じながら、どうしてもその後大発展をした半導体への興味は薄く、電子機器からも遠ざかることになり、アマチュア無線も最初の局の期限切れさえも忘れ去る事態となり、いつしか消えてしまった。

この辺りが、「凝り性の飽き性の所以」、O型人間の特徴が明確に出ているのかも知れない。