かつて都跡村は奈良県北西部に位置する生駒郡に属していた。

添下郡のうち平城宮の一角だったことから都跡村(※みあとむら)と名付けられた。

明治22年の町村施行によって佐紀村や尼ヶ辻村、北新村、 横領村、南新村、五条村、六条村、砂村、七条村が編成されたとウキペディアにある。

この日に行われる佐紀東町の火鎮祭(かちんさい)。

奈良市の北寄り。

行政町名は佐紀町であるが、旧家の人たちに言わせれば佐紀東町である。

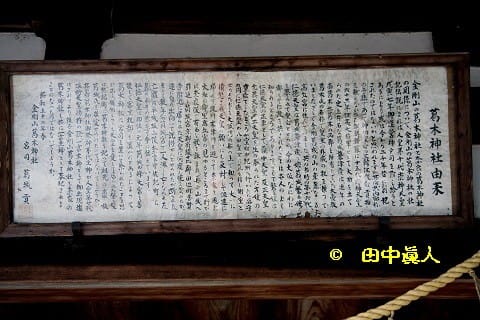

佐紀東町の氏神さんは葛木神社。

年中行事を務める宮関係者は八人衆。

いわゆる座中における祭祀を執行する八人衆であるが、数年前より人の数が減ったことによって、4人組の八人衆にされた。

八人衆で構成するだけの人数不足。

八人だった構成人数を四人組にしたが、“八人衆”の名前だけは残した、ということである。

それまでの八人衆だったころ。

春の麦寄せ(※二毛作をしていた時代の名残の名称)に秋の収穫したとき、米をもって米寄せをしていた。

春の麦寄せに秋の米寄せ時期に合わせて順繰りに入れ替わっていく八人衆。

例えば、8番目の人は半年後に7番目。

2番手の人は半年後に1番手に繰り上がる。

1番手になった人は村神主を務め、祝詞を奏上する役に就く。

当地に生まれた男子は宮入りをする。

その宮入りの順に決まった氏子が、やがて八人衆を務めることになる。

村神主を務めた人は八人衆を退けば総代の役に就く村の制度。

半年ごとに繰り上がる八人衆が村行事を務める期間は、実質のところ4年間である。

現在は四人組の八人衆。

12月の米寄せの日に繰り上がり交替。

1年ごとに繰り上がる務めは同じく4年間である。

一年に3度の大祭がある葛木神社。

そのときの祭主は漢国(かんごう)神社宮司の梅津さん。

かれこれ何年も前になるが、漢国神社の神社行事にずいぶんお世話になったことがある。

平成18年の4月19日は漢国神社末社にある林神社の饅頭祭。

同年の6月5日は鎮華菖蒲祭。

翌年の平成17年の6月17日は鎮華三枝祭に行われた包丁奉納式を拝見していた。

春の4月は大阪・千早赤阪村と奈良・御所市の境目にある金剛山山頂に鎮座する葛木神社に登って参拝する。

参拝時季は山頂に駆け上るマラソン大会と同じ日。

なぜか、重なる日になってしまうそうだ。

なお、佐紀東町に鎮座する葛木神社境内に大日堂が建つ。

その大日堂行事も支えている八人衆。

1番手の村神主は神社祭祀、2番手が大日堂の役を務める仏行事もある。

実はこの日の早朝に佐紀東町のとんど行事が行われたようだ。

先に集まった八人衆のお勤めは大日堂行事。

朝時半から始めた般若心経。

三巻を唱和してからとんど焼きに移る。

知人のFさんの話によれば、かつて佐紀東町のとんど焼きは2月1日だった。

2月1日のとんどであれば2度目の正月。

いわゆる二ノ正月のとんどであったろう。

その昔し、氏子入りする子どもが生まれた家がとんど組みをしたという。

それ以前の、そのまた昔しのとんどは各家が立てて作る形は三角錐型の小とんどだった。

「奈良の昔話」を綴る増尾正子さんが筆をとったHPにとんどの件を次のような文で紹介していた。

「二月一日に葛木神社の境内に、町内中のシメ縄を持ち寄って大がかりなトンドをするそうだ。その時、前年に長男が産まれた家では、正月に、青竹に種々の色紙で作った短冊を吊るして家に祀り、このトンドの日にトンド場でそれを焼き、子どもの健やかな成長と、家の繁栄を祈る風習があるという」とある。

また、ある人のブログに不思議な祭りごとの形態を見た、とアップしていた。

「神社の石に半割の青竹とウラジロを・・」である。

増尾正子さんの文中にある「青竹に種々の色紙で作った短冊・・・云々」が、その印しではないだろうか。

さて、とんど場である。

今では葛木神社境内に設えるとんど場に移っているが、かつては神社前の道の西にある農小屋の辺りであった。

当時はまだ舗装のしていない里道。

やがて境内に移されたが、当時のとんどは今よりもっと大きく設える大型ののとんど組み。

境内となれば鎮守の森などの延焼が心配で小さくしたそうだ。

また、鎮守の樹木も伐採作業をしてきた八人衆。

分担作業でいつも奇麗な境内。

今も同じように奇麗さを保っている。

とんどの火点けは、とんどから見てアキとも呼ぶ恵方の方角。

この年は南南東が恵方になる。

これより始まる火鎮祭の弓打ちもまた恵方に向けて矢を放つ。

竹を割って曲げて作っていた弓。

矢は北の地にある竹林に生える細い竹。

おそらくはススンボとも呼ばれる女竹を採取して作っていたが、やがて竹林は消え、見つけるのも困難になったことから使い回しの弓矢になった。

弓打ちの前にしておく神社神事がある。

大宮、小宮に献饌。

2本の弓と8本の矢を奉って祓の儀に祝詞奏上。

それから弓打ちの祭場に移動する。

先頭に矢を抱える1番手の八人衆。

白衣着用姿に烏帽子被りの村神主を務めるIさんが行く。

手に笏をもつ。続いて2番手の八人衆。

大日役を務めるTさんは的に矢を持つ。

3番手は3本の幣持ち。

4番手はダンボール箱に替わった御膳桶(※本物はかじや保管らしい)。

前日までに設えた弓場の砂盛り。

三つの砂盛りにもってきた御幣を立て、中央の砂盛りに的も立てる。

御膳桶もまた中央の砂盛り付近に置いて蓋を開けるが、現用はダンボール箱になった関係でそれらしき行為は見られなかった。

村神主は弓をもって構える。

初めの1本は天に向けて矢を射る。

次に射る向きは地である。

そして、四方を祓う東、西、南、北。

そこで登場する2番手が手持ちする的である。

まともに持っておれば身体に当ててしまうことになる。

腕を伸ばして身を除ける。

四方祓いの次は恵方打ち。

この年は南南東に向けて矢を放つ。

そして、最後は村の安寧を願い、的をめがけて矢を放った。

(H30. 1.27 SB932SH撮影)

(H30. 1.28 EOS40D撮影)

添下郡のうち平城宮の一角だったことから都跡村(※みあとむら)と名付けられた。

明治22年の町村施行によって佐紀村や尼ヶ辻村、北新村、 横領村、南新村、五条村、六条村、砂村、七条村が編成されたとウキペディアにある。

この日に行われる佐紀東町の火鎮祭(かちんさい)。

奈良市の北寄り。

行政町名は佐紀町であるが、旧家の人たちに言わせれば佐紀東町である。

佐紀東町の氏神さんは葛木神社。

年中行事を務める宮関係者は八人衆。

いわゆる座中における祭祀を執行する八人衆であるが、数年前より人の数が減ったことによって、4人組の八人衆にされた。

八人衆で構成するだけの人数不足。

八人だった構成人数を四人組にしたが、“八人衆”の名前だけは残した、ということである。

それまでの八人衆だったころ。

春の麦寄せ(※二毛作をしていた時代の名残の名称)に秋の収穫したとき、米をもって米寄せをしていた。

春の麦寄せに秋の米寄せ時期に合わせて順繰りに入れ替わっていく八人衆。

例えば、8番目の人は半年後に7番目。

2番手の人は半年後に1番手に繰り上がる。

1番手になった人は村神主を務め、祝詞を奏上する役に就く。

当地に生まれた男子は宮入りをする。

その宮入りの順に決まった氏子が、やがて八人衆を務めることになる。

村神主を務めた人は八人衆を退けば総代の役に就く村の制度。

半年ごとに繰り上がる八人衆が村行事を務める期間は、実質のところ4年間である。

現在は四人組の八人衆。

12月の米寄せの日に繰り上がり交替。

1年ごとに繰り上がる務めは同じく4年間である。

一年に3度の大祭がある葛木神社。

そのときの祭主は漢国(かんごう)神社宮司の梅津さん。

かれこれ何年も前になるが、漢国神社の神社行事にずいぶんお世話になったことがある。

平成18年の4月19日は漢国神社末社にある林神社の饅頭祭。

同年の6月5日は鎮華菖蒲祭。

翌年の平成17年の6月17日は鎮華三枝祭に行われた包丁奉納式を拝見していた。

春の4月は大阪・千早赤阪村と奈良・御所市の境目にある金剛山山頂に鎮座する葛木神社に登って参拝する。

参拝時季は山頂に駆け上るマラソン大会と同じ日。

なぜか、重なる日になってしまうそうだ。

なお、佐紀東町に鎮座する葛木神社境内に大日堂が建つ。

その大日堂行事も支えている八人衆。

1番手の村神主は神社祭祀、2番手が大日堂の役を務める仏行事もある。

実はこの日の早朝に佐紀東町のとんど行事が行われたようだ。

先に集まった八人衆のお勤めは大日堂行事。

朝時半から始めた般若心経。

三巻を唱和してからとんど焼きに移る。

知人のFさんの話によれば、かつて佐紀東町のとんど焼きは2月1日だった。

2月1日のとんどであれば2度目の正月。

いわゆる二ノ正月のとんどであったろう。

その昔し、氏子入りする子どもが生まれた家がとんど組みをしたという。

それ以前の、そのまた昔しのとんどは各家が立てて作る形は三角錐型の小とんどだった。

「奈良の昔話」を綴る増尾正子さんが筆をとったHPにとんどの件を次のような文で紹介していた。

「二月一日に葛木神社の境内に、町内中のシメ縄を持ち寄って大がかりなトンドをするそうだ。その時、前年に長男が産まれた家では、正月に、青竹に種々の色紙で作った短冊を吊るして家に祀り、このトンドの日にトンド場でそれを焼き、子どもの健やかな成長と、家の繁栄を祈る風習があるという」とある。

また、ある人のブログに不思議な祭りごとの形態を見た、とアップしていた。

「神社の石に半割の青竹とウラジロを・・」である。

増尾正子さんの文中にある「青竹に種々の色紙で作った短冊・・・云々」が、その印しではないだろうか。

さて、とんど場である。

今では葛木神社境内に設えるとんど場に移っているが、かつては神社前の道の西にある農小屋の辺りであった。

当時はまだ舗装のしていない里道。

やがて境内に移されたが、当時のとんどは今よりもっと大きく設える大型ののとんど組み。

境内となれば鎮守の森などの延焼が心配で小さくしたそうだ。

また、鎮守の樹木も伐採作業をしてきた八人衆。

分担作業でいつも奇麗な境内。

今も同じように奇麗さを保っている。

とんどの火点けは、とんどから見てアキとも呼ぶ恵方の方角。

この年は南南東が恵方になる。

これより始まる火鎮祭の弓打ちもまた恵方に向けて矢を放つ。

竹を割って曲げて作っていた弓。

矢は北の地にある竹林に生える細い竹。

おそらくはススンボとも呼ばれる女竹を採取して作っていたが、やがて竹林は消え、見つけるのも困難になったことから使い回しの弓矢になった。

弓打ちの前にしておく神社神事がある。

大宮、小宮に献饌。

2本の弓と8本の矢を奉って祓の儀に祝詞奏上。

それから弓打ちの祭場に移動する。

先頭に矢を抱える1番手の八人衆。

白衣着用姿に烏帽子被りの村神主を務めるIさんが行く。

手に笏をもつ。続いて2番手の八人衆。

大日役を務めるTさんは的に矢を持つ。

3番手は3本の幣持ち。

4番手はダンボール箱に替わった御膳桶(※本物はかじや保管らしい)。

前日までに設えた弓場の砂盛り。

三つの砂盛りにもってきた御幣を立て、中央の砂盛りに的も立てる。

御膳桶もまた中央の砂盛り付近に置いて蓋を開けるが、現用はダンボール箱になった関係でそれらしき行為は見られなかった。

村神主は弓をもって構える。

初めの1本は天に向けて矢を射る。

次に射る向きは地である。

そして、四方を祓う東、西、南、北。

そこで登場する2番手が手持ちする的である。

まともに持っておれば身体に当ててしまうことになる。

腕を伸ばして身を除ける。

四方祓いの次は恵方打ち。

この年は南南東に向けて矢を放つ。

そして、最後は村の安寧を願い、的をめがけて矢を放った。

(H30. 1.27 SB932SH撮影)

(H30. 1.28 EOS40D撮影)