写真家のK氏から電話をいただいた。

なんでも、知人の測量士さんがお家で会話をしていたときである。

話題の発端は、なんであるのかわからないが、”砂の道”に関心を寄せられたKさんの知人。

大和高田市が自宅の知人。

自宅に帰る途中である。

乗ってきた単車で走った帰り道。

たぶんに旧街道。

ふと立ち寄った地は、三宅町屏風。

その地に鎮座する杵築神社に、えっとなったそうだ。

それは話題していた”砂の道”。

ズバリ、”砂の道”ではなく、砂盛りである。

その砂盛りは、右手にあった。

そう、奈良市から三宅町の屏風地区は南にある。

距離にしても、そうとうな距離。

場所にもよるが、およそ15Kmから17Kmの距離数。

Kさんが、電話で伝えてくれた砂盛りの所在地は、馬上に乗る聖徳太子像がある地。

小社の前にひと山、ふた山と続く・・・の砂盛り。

おそらく神社前に砂を盛る”砂モチ”風習であろう。

その三宅町の屏風地区は、私が住まいする大和郡山市から割合に近い距離にある。

聖徳太子像から考えられる土地は、かつて太子が、馬に乗り大和南部の明日香村・橘寺までの行程。

その道は、後年において名付けられた「太子道」に違いない。

三宅辺りで休息をとった場所に、太子が腰かけたと伝わる”腰かけ”石がある、あの地であろう。

勢い、飛び出した三宅町屏風の地に向かって車を走らせた。

到着時間は、夕暮れ。

午後5時ちょっと前の午後4時50分。

暗くなるまでに見ておきたい三宅町屏風の砂モチ風習。

急いでシャッターを切っていた。

ここ筋違道(すじかいみち)の「太子道」。

石の鳥居の向こうに砂モチが見える。

鳥居に扁額なく、小社は何社であるのか、わからない。

ネット調べで判断した、ここが”腰かけ”石がある白山神社。

玉垣に囲われた”腰かけ”石の真ん前に並べた砂モチは、ひと山単位の砂モチが一対、五山の砂モチ。

乗馬姿の聖徳太子像。

その馬は、聖徳太子の愛馬である黒駒。

小社の右位置に建てた聖徳太子偲ぶ乗馬姿。

銅像は昭和5年の建之であるが、第二次世界大戦中に金属類の献納に取り外された台座が残っており、現在の像は新しく平成24年11月に再建された、とある。

いよいよ夕暮れ。

太子像がシルエットに浮かぶ時間帯。

一方、東に振り返った、その神社は、奈良大和に多く見られる杵築神社。

石塔或いは、常夜燈などの刻印名でわかる、かつて江戸時代はおそらく天王社。

いわゆる牛頭天王社を推定するが、暗くなった時間帯に、ソレを示す石塔が見つからない。

さて、杵築神社にも砂モチ風習が見られる。

拝殿前にひと山、ふた山・・盛った七山。

砂質は、白山神社の砂モチと同じであろう。

宮さんの当番の方が盛ったのか、それとも氏子中に寄進者がされたのか、この時間帯に人通りもなく聞き取り調査は断念した。

ところで、午後5時に灯ったのか、拝殿に明かりが見える。

人がいないから、自動的に照らしてくれた拝殿。

格子の向こうに見える立派な鏡餅。

猫や鼠などに齧られないようにパッキングされた鏡餅。

右に日本酒の剣菱を献納。

一升瓶の高さからしてわかる立派な鏡餅。

緋色の扇に、長寿を表す伊勢海老(※本物ではないようです)に、その前に置いたニコニコ仲睦まじくの串柿もある。

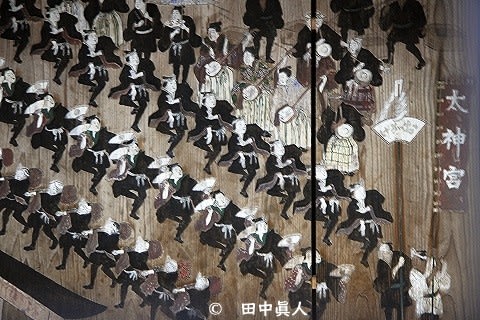

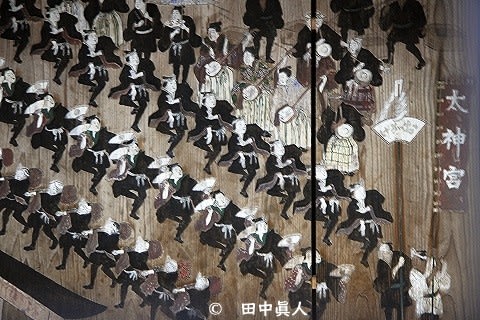

拝殿内部に見えた一枚の旧き絵馬は、まぎれもない伊勢大神宮へのおかげ踊りを表現した絵馬。

絵馬は、明治時代を迎える直前。

慶応四年(1868/明治元年)九月吉祥日に里氏子が寄進・奉納した絵馬。

太神宮の旗を立て、40人ほどの人たちが三味線などの音色に合わせて踊る情景は、当時の様相がわかることから、昭和62年に奈良県指定有形文化財に指定されている。

格子からの拝見では限界があり、ほかに1枚。

聖徳太子を屏風の人たちが接待する様相を表現した絵馬もあるようだ。

ちなみに、奈良大和の地にそれほど多くない”砂モチ”風習。

私が取材した範囲内に一つは大和郡山市小泉町・小泉神社の事例。

連続性の砂モチ。

特異な事例であるが、状態はわかりやすい天理市檜垣町・三十八神社の砂モチがある。

田原本町八田・伊勢降神社も特異な砂モチであるが、類似例のひとつとして挙げられる。

同じく、田原本町西代・八坂神社の砂モチは、砂の道もしていた地区。

聞き取り調査でわかった、実に興味深い事例である。

また、類似例に当てはまらない奈良市の事例もある。

佐紀中町・門外釣殿神社の事例もあれば、御陵町・山上八幡神社の事例も。

二条町・亀畑佐紀神社の砂モチに佐紀町西畑二条佐紀神社の砂モチなどがある。

地域によって仕様は異なるが、すべて正月迎えの在り方だけに、神社、つまり地域の氏神社と氏子家の神つながりを考えてみる事例でもある。

物理的要素で見れば、護岸工事などがなかった時代。

蛇行を繰り返す自然川は、洪水などの影響によって、逆に綺麗な砂州を生む。

集落近くに、そのような川があれば、砂州に溜まった自然の砂。

それをモッコなどで運んで砂モチや砂の道に使われる綺麗な砂。

だからこそ、神聖な砂を撒くことによって、年神さんは、第一に氏神社に・・・

氏子たちは、氏神社から、お家につながる砂の道を敷いていく。

その砂も、神社参拝するにつれ、履物の底にくっついて神社境内に敷き詰めた砂が少なくなる。

また、自然界による風雨によって境内の砂が川に流れていく。

自然界の循環があってこそ、神とつながる砂の道がつくられる。

今回は砂モチ風習の事例であるが、砂を撒く”砂の道”も多く見られる大和郡山の事例も合わせて、地区、それぞれの在り方から暮らしの民俗を考える。

ちなみに、近くに川がない地区は、近くに存在する山土を運び、境内に積む砂モチを事例が多い。

近年になってからは、こうした砂や山土が採れなくなった地域も多い。

その理由に中断した事例もあれば、DYI店舗が提供する家庭菜園用途の砂や土を購入するケースが増えつつある。

(R4. 1. 5 SB805SH/EOS7D 撮影)

なんでも、知人の測量士さんがお家で会話をしていたときである。

話題の発端は、なんであるのかわからないが、”砂の道”に関心を寄せられたKさんの知人。

大和高田市が自宅の知人。

自宅に帰る途中である。

乗ってきた単車で走った帰り道。

たぶんに旧街道。

ふと立ち寄った地は、三宅町屏風。

その地に鎮座する杵築神社に、えっとなったそうだ。

それは話題していた”砂の道”。

ズバリ、”砂の道”ではなく、砂盛りである。

その砂盛りは、右手にあった。

そう、奈良市から三宅町の屏風地区は南にある。

距離にしても、そうとうな距離。

場所にもよるが、およそ15Kmから17Kmの距離数。

Kさんが、電話で伝えてくれた砂盛りの所在地は、馬上に乗る聖徳太子像がある地。

小社の前にひと山、ふた山と続く・・・の砂盛り。

おそらく神社前に砂を盛る”砂モチ”風習であろう。

その三宅町の屏風地区は、私が住まいする大和郡山市から割合に近い距離にある。

聖徳太子像から考えられる土地は、かつて太子が、馬に乗り大和南部の明日香村・橘寺までの行程。

その道は、後年において名付けられた「太子道」に違いない。

三宅辺りで休息をとった場所に、太子が腰かけたと伝わる”腰かけ”石がある、あの地であろう。

勢い、飛び出した三宅町屏風の地に向かって車を走らせた。

到着時間は、夕暮れ。

午後5時ちょっと前の午後4時50分。

暗くなるまでに見ておきたい三宅町屏風の砂モチ風習。

急いでシャッターを切っていた。

ここ筋違道(すじかいみち)の「太子道」。

石の鳥居の向こうに砂モチが見える。

鳥居に扁額なく、小社は何社であるのか、わからない。

ネット調べで判断した、ここが”腰かけ”石がある白山神社。

玉垣に囲われた”腰かけ”石の真ん前に並べた砂モチは、ひと山単位の砂モチが一対、五山の砂モチ。

乗馬姿の聖徳太子像。

その馬は、聖徳太子の愛馬である黒駒。

小社の右位置に建てた聖徳太子偲ぶ乗馬姿。

銅像は昭和5年の建之であるが、第二次世界大戦中に金属類の献納に取り外された台座が残っており、現在の像は新しく平成24年11月に再建された、とある。

いよいよ夕暮れ。

太子像がシルエットに浮かぶ時間帯。

一方、東に振り返った、その神社は、奈良大和に多く見られる杵築神社。

石塔或いは、常夜燈などの刻印名でわかる、かつて江戸時代はおそらく天王社。

いわゆる牛頭天王社を推定するが、暗くなった時間帯に、ソレを示す石塔が見つからない。

さて、杵築神社にも砂モチ風習が見られる。

拝殿前にひと山、ふた山・・盛った七山。

砂質は、白山神社の砂モチと同じであろう。

宮さんの当番の方が盛ったのか、それとも氏子中に寄進者がされたのか、この時間帯に人通りもなく聞き取り調査は断念した。

ところで、午後5時に灯ったのか、拝殿に明かりが見える。

人がいないから、自動的に照らしてくれた拝殿。

格子の向こうに見える立派な鏡餅。

猫や鼠などに齧られないようにパッキングされた鏡餅。

右に日本酒の剣菱を献納。

一升瓶の高さからしてわかる立派な鏡餅。

緋色の扇に、長寿を表す伊勢海老(※本物ではないようです)に、その前に置いたニコニコ仲睦まじくの串柿もある。

拝殿内部に見えた一枚の旧き絵馬は、まぎれもない伊勢大神宮へのおかげ踊りを表現した絵馬。

絵馬は、明治時代を迎える直前。

慶応四年(1868/明治元年)九月吉祥日に里氏子が寄進・奉納した絵馬。

太神宮の旗を立て、40人ほどの人たちが三味線などの音色に合わせて踊る情景は、当時の様相がわかることから、昭和62年に奈良県指定有形文化財に指定されている。

格子からの拝見では限界があり、ほかに1枚。

聖徳太子を屏風の人たちが接待する様相を表現した絵馬もあるようだ。

ちなみに、奈良大和の地にそれほど多くない”砂モチ”風習。

私が取材した範囲内に一つは大和郡山市小泉町・小泉神社の事例。

連続性の砂モチ。

特異な事例であるが、状態はわかりやすい天理市檜垣町・三十八神社の砂モチがある。

田原本町八田・伊勢降神社も特異な砂モチであるが、類似例のひとつとして挙げられる。

同じく、田原本町西代・八坂神社の砂モチは、砂の道もしていた地区。

聞き取り調査でわかった、実に興味深い事例である。

また、類似例に当てはまらない奈良市の事例もある。

佐紀中町・門外釣殿神社の事例もあれば、御陵町・山上八幡神社の事例も。

二条町・亀畑佐紀神社の砂モチに佐紀町西畑二条佐紀神社の砂モチなどがある。

地域によって仕様は異なるが、すべて正月迎えの在り方だけに、神社、つまり地域の氏神社と氏子家の神つながりを考えてみる事例でもある。

物理的要素で見れば、護岸工事などがなかった時代。

蛇行を繰り返す自然川は、洪水などの影響によって、逆に綺麗な砂州を生む。

集落近くに、そのような川があれば、砂州に溜まった自然の砂。

それをモッコなどで運んで砂モチや砂の道に使われる綺麗な砂。

だからこそ、神聖な砂を撒くことによって、年神さんは、第一に氏神社に・・・

氏子たちは、氏神社から、お家につながる砂の道を敷いていく。

その砂も、神社参拝するにつれ、履物の底にくっついて神社境内に敷き詰めた砂が少なくなる。

また、自然界による風雨によって境内の砂が川に流れていく。

自然界の循環があってこそ、神とつながる砂の道がつくられる。

今回は砂モチ風習の事例であるが、砂を撒く”砂の道”も多く見られる大和郡山の事例も合わせて、地区、それぞれの在り方から暮らしの民俗を考える。

ちなみに、近くに川がない地区は、近くに存在する山土を運び、境内に積む砂モチを事例が多い。

近年になってからは、こうした砂や山土が採れなくなった地域も多い。

その理由に中断した事例もあれば、DYI店舗が提供する家庭菜園用途の砂や土を購入するケースが増えつつある。

(R4. 1. 5 SB805SH/EOS7D 撮影)