早朝から橿原市見瀬町の八幡神社に集まってくる氏子総代や自治会役員は総勢で40名ほど。

ワラを編んで太い注連縄を作る。

大蛇を模したといわれる太い綱は、出来あがると鳥居の両端にある二本の樫の木に取り付ける。

石畳参道から向かって右が蛇の頭だという。

大きな口を開けた蛇頭は今年の恵方の方角に向けて据えられる。

昔、田畑を荒らすネズミを大蛇が退治して、村の守り神となった蛇は綱に変化したと伝えられている綱掛け、尻尾は左の木の幹にぐるぐると巻き付けられる。

20年ほど前までは尻尾はなかった。

次世代を担う子どもらも参加させ、後継者養成の一環として子どもの尻尾作りを始めたという。

地域の行事への参画意識が徐々に薄れていった現代。

自治会役員らはこれじゃいかん、いろんな事をやっていかねばと今年は抽選会も催した。

来年はモチ搗きもしたいと構想を立てておられる。

大蛇といわれる綱の中央にはフングリと呼ばれる大きな房が取り付けられる。

酒菰樽のような形の房はフングリと呼ばれるもので陰物のシンボルを表しているという。

明日香の稲淵と栢森で行われる綱掛けには同じように、中央にはそれぞれシンボルとされる房下がりがみられる。

ほど遠くない見瀬の綱掛け、大きさ、形は違うが同じ意味をもっているのだろうか。

(H20. 2.11 Kiss Digtal N撮影)

ワラを編んで太い注連縄を作る。

大蛇を模したといわれる太い綱は、出来あがると鳥居の両端にある二本の樫の木に取り付ける。

石畳参道から向かって右が蛇の頭だという。

大きな口を開けた蛇頭は今年の恵方の方角に向けて据えられる。

昔、田畑を荒らすネズミを大蛇が退治して、村の守り神となった蛇は綱に変化したと伝えられている綱掛け、尻尾は左の木の幹にぐるぐると巻き付けられる。

20年ほど前までは尻尾はなかった。

次世代を担う子どもらも参加させ、後継者養成の一環として子どもの尻尾作りを始めたという。

地域の行事への参画意識が徐々に薄れていった現代。

自治会役員らはこれじゃいかん、いろんな事をやっていかねばと今年は抽選会も催した。

来年はモチ搗きもしたいと構想を立てておられる。

大蛇といわれる綱の中央にはフングリと呼ばれる大きな房が取り付けられる。

酒菰樽のような形の房はフングリと呼ばれるもので陰物のシンボルを表しているという。

明日香の稲淵と栢森で行われる綱掛けには同じように、中央にはそれぞれシンボルとされる房下がりがみられる。

ほど遠くない見瀬の綱掛け、大きさ、形は違うが同じ意味をもっているのだろうか。

(H20. 2.11 Kiss Digtal N撮影)

庚申ヤド、閏年の初庚申。

<五条野の牛滝参り>

その昔、昭和三十年のころまでだったか、五条野の牛滝参りがあったという。

幟を立てて、牛には綺麗な衣装を纏い、素盞鳴神社で品評会や草相撲などが行われて、とても賑わったそうだ。

(H20. 2.10 Kiss Digtal N撮影)

<五条野の牛滝参り>

その昔、昭和三十年のころまでだったか、五条野の牛滝参りがあったという。

幟を立てて、牛には綺麗な衣装を纏い、素盞鳴神社で品評会や草相撲などが行われて、とても賑わったそうだ。

(H20. 2.10 Kiss Digtal N撮影)

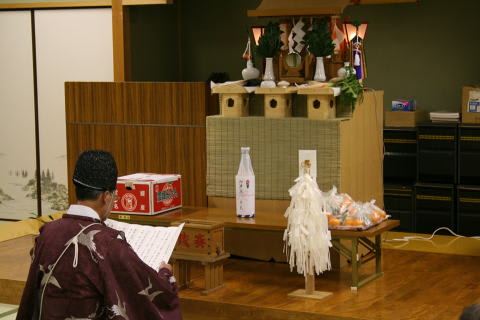

庚申さん参りを済ませるとトヤの家に戻ってくる。

座敷には攝州四天王寺庚申堂と記された庚申掛け軸を掲げ、前には七色御膳と呼ばれる御膳が供えられる。

御膳にはアズキメシヲ盛った椀。シイタケ、レンコン、ニンジン、コンニャクにアゲの5品が入ったオヒラ椀。コンブ巻き椀に漬け物椀と麩入りの吸い物椀が乗せられている。

ヤドのご主人がそろそろ始めましょうといって席に着く講衆。

灯明に火を点けて般若心経を唱える。

その後はパック御膳をいただき直会の酒宴。

ご主人が畑で穫れた野菜を、丹誠込めて作った手作り漬け物を箸でつまむ。

お店に出してもおかしくない美味い漬け物は次から次へとだされる。

ヤドのもてなしに温かい優しさが口いっぱいに広がる。

(H20. 2.10 Kiss Digtal N撮影)

座敷には攝州四天王寺庚申堂と記された庚申掛け軸を掲げ、前には七色御膳と呼ばれる御膳が供えられる。

御膳にはアズキメシヲ盛った椀。シイタケ、レンコン、ニンジン、コンニャクにアゲの5品が入ったオヒラ椀。コンブ巻き椀に漬け物椀と麩入りの吸い物椀が乗せられている。

ヤドのご主人がそろそろ始めましょうといって席に着く講衆。

灯明に火を点けて般若心経を唱える。

その後はパック御膳をいただき直会の酒宴。

ご主人が畑で穫れた野菜を、丹誠込めて作った手作り漬け物を箸でつまむ。

お店に出してもおかしくない美味い漬け物は次から次へとだされる。

ヤドのもてなしに温かい優しさが口いっぱいに広がる。

(H20. 2.10 Kiss Digtal N撮影)

金剛杖は、ヤドの証として、あるいは厄除けに家の門口などに供えている。

ある家では三本もの金剛杖がみられた。

当時は9軒だったことから36年に一度の杖。

三本もあるということは108年間も守り続けてこられた証し。

ただ、建て替えしたときは新築には似合わないといって捨ててしまうそうだ。

(H20. 2.10 Kiss Digtal N撮影)

ある家では三本もの金剛杖がみられた。

当時は9軒だったことから36年に一度の杖。

三本もあるということは108年間も守り続けてこられた証し。

ただ、建て替えしたときは新築には似合わないといって捨ててしまうそうだ。

(H20. 2.10 Kiss Digtal N撮影)

前日の朝から降り出した雪は止まない。

12年ぶりの大雪に見舞われた奈良市内では11cmの積雪記録。

県内いたるところで見られた一面の雪化粧。

翌日昼頃には穏やかな陽気でわずかに残すばかりとなった橿原市五条野町界隈。

狭い町なのに春日神社、八咫鳥神社、素盞鳴神社の三社も鎮座していると自慢する氏子ら。

上の内垣内、下の内垣内、西垣内、北垣内に出屋敷垣内、城山垣内の六垣内がある。

平成12年の発掘説明会には1万人もの考古ファンが訪れた植山古墳を背にする上の内垣内。

以前は9軒もあった庚申講、増えることもなく減る一方になってしまったと嘆く講衆は、ヤドと呼ばれるトヤの家に6軒の講衆が集まってくる。

庚申さんの日は60日ごとに巡ってくる。

今日は今年初めて向かえた庚申の日。

4年に一度、閏の年だけ営まれる初庚申。

御供神饌と奉納「青明金剛」と記した樫の木の金剛杖を持って庚申さんにお参りする。

以前、庚申さんが祀られていた場所は山の中だった。

6年ほど前に始まった宅地開発で陽の当たる場所に移転されて歩きやすくなったという。

金剛杖を奉納し、灯明に火を点けると手を合わせて般若心経を唱える。

新興住宅に囲まれたなかで行われる庚申さん参りは異空間に入った感覚を受ける。

(H20. 2.10 Kiss Digtal N撮影

12年ぶりの大雪に見舞われた奈良市内では11cmの積雪記録。

県内いたるところで見られた一面の雪化粧。

翌日昼頃には穏やかな陽気でわずかに残すばかりとなった橿原市五条野町界隈。

狭い町なのに春日神社、八咫鳥神社、素盞鳴神社の三社も鎮座していると自慢する氏子ら。

上の内垣内、下の内垣内、西垣内、北垣内に出屋敷垣内、城山垣内の六垣内がある。

平成12年の発掘説明会には1万人もの考古ファンが訪れた植山古墳を背にする上の内垣内。

以前は9軒もあった庚申講、増えることもなく減る一方になってしまったと嘆く講衆は、ヤドと呼ばれるトヤの家に6軒の講衆が集まってくる。

庚申さんの日は60日ごとに巡ってくる。

今日は今年初めて向かえた庚申の日。

4年に一度、閏の年だけ営まれる初庚申。

御供神饌と奉納「青明金剛」と記した樫の木の金剛杖を持って庚申さんにお参りする。

以前、庚申さんが祀られていた場所は山の中だった。

6年ほど前に始まった宅地開発で陽の当たる場所に移転されて歩きやすくなったという。

金剛杖を奉納し、灯明に火を点けると手を合わせて般若心経を唱える。

新興住宅に囲まれたなかで行われる庚申さん参りは異空間に入った感覚を受ける。

(H20. 2.10 Kiss Digtal N撮影

三日後に行われる綱掛けの前に前年度に掛けられた綱の状況を確認したいがため事前に下見に行った。

橿原市見瀬町に鎮座する八幡神社。

山とも呼ばれる丘の上に神社がある。

石畳の参道を登り切ったところに鳥居がある。

その両脇には二本の樫の木が夫婦のように寄りそっている。

中央に目立つ大きなワラ房の注連縄が掛けられている。

酒菰樽のような形のワラ房は神社のシンボルのように思える。

(H20. 2. 8 Kiss Digtal N撮影)

橿原市見瀬町に鎮座する八幡神社。

山とも呼ばれる丘の上に神社がある。

石畳の参道を登り切ったところに鳥居がある。

その両脇には二本の樫の木が夫婦のように寄りそっている。

中央に目立つ大きなワラ房の注連縄が掛けられている。

酒菰樽のような形のワラ房は神社のシンボルのように思える。

(H20. 2. 8 Kiss Digtal N撮影)