午前中は筍掘りに出かけていた。

毎年、旬の筍掘りと重なる忙しい時季。

いつも筍掘りを済ませてからの午後が稲作。

とはいってもはじめにするのは苗代田の荒起こし。

そして本日は、苗代つくりに榊と松苗を立て、種籾撒き。

ここら辺りに苗代はあるようだが、イロバナは見たことがないという。

さて、時間も合わせてくれたF家の苗代田。

どこかで見たような記憶がある。

この地は、以前にも来たことがある。

平成28年12月18日に砂撒き風習地域を聞き取っていた地区だった。

畑にいた男性が話してくれた。

高倉神社の氏子である男性がいうには、八朔行事に龍の頭と尻尾の話しをしてくれた地。

龍の頭が向こうで、こっちは尻尾だとか話されるがどうも要領を得られない。

そのことはともかく、その畑のすぐ、目と鼻の先に今から始める苗代田があった。

涌出宮に出仕される古川座は十人衆。

うち農作をしているのは3人。

他の人たちは、近年に広まったJA苗の購入。

苗代要らずにすぐさま田植えができる農作の効率化。

居籠祭で授かったサカキや松苗に種籾は神棚に留め置き、いや神まつりであろう。

豊作を願う場所は苗代から神棚に移った。

奈良県内の事例にも多くみられる時短、省力、効率化ケースである。

たまたまのめぐり逢い、である。

2日目の居籠祭も取材していた。

前夜は居籠舎内での撮影だった。

身動きできない場もあるが、行事の進行を妨げているような気がして、翌日昼間に行われる饗応(あえ)の儀は、遠慮し、居籠舎の外から拝見していた。

儀式がはじまって目配りされる涌出宮宮司。

手招きもされた場は居籠舎。

どうぞ、上がったそこで撮ってください、と。

気持ち的には申しわけなく上がらせてもらったが、進行を妨げない、写真家がとらえる映像に写り込まないように・・。

とにかく目立たないように、背なかを丸めて低い姿勢に立ち位置を考えて撮っていた。

就いた場所は古川座中が座る位置。

御田の式の際々である。

上座に座る一老さんに思わずお声をかけた。

宮司が座中一人ずつに撒く籾ダネ。

パラパラ、パラパラと落とされる籾ダネに反応した。

賜ったサカキや松苗などはどうされるのですか、と尋ねた結果が、「苗代に立てる」、であった。

もし、よろしければ撮影させていただければ・・とお願いしたら、受けてくださった。飛び上がるほどに嬉しいありがたいお言葉にそっと名刺をお渡しした。

出会いは千載一遇、ご縁をいただいた京都・木津川市山城町平尾に鎮座する涌出宮行事の居籠祭に感謝、感謝である。

ご縁をいただいた一老のFさん。

実は、二老であるという。

本来の一老は、都合で参加できない身。

その代わりを担う一老の代理である。

つまり、この年の居籠祭の参席は、一老の代理を務める二老であった。

古川座十人衆は一老から十老までの十人衆。

任期は2年ずつ。

それぞれの座中が上位に繰り上がる。

一老代理を務めた二老のFさんは来年も二老を務める。

つまり、来年も二老であるが、繰り上がった翌年も翌々年も一老を務める、ということだった。

前置きは少し長くなってしまった。本題に戻し、F家のミトクチマツリを記しておく。

苗代つくりの時期は4月末から5月のあたまになる。

そのころになればお電話を架けてもよろしいか、とお願いしたら、了解してくださった。

天候の具合もあるが、Fさんの状況が気になり、4月半ばに電話をかけた。

苗代作りをする日はまだ決まっていないという。

だいたいが4月末の29日のころから5月初めの3日にかけての、えー日にするという。

えー日、という日は、天気の良い日。

雨降りとか風が強い日でなく、穏やかな日だ、という。

だいたいが4月20日のころ。

土入れしてモミオトシの準備をする。

籾は消毒液に浸して一旦は乾かしておく。

干上がらないように、また、天候状態を見計らって苗箱を苗代に並べる。

その日が決まれば、午前中は筍掘り作業にする。

所有する竹林に出かけて筍を掘ってくる。

お昼ご飯を食べてからの午後に苗代つくりをする。

家族や子供、親族に食べてもらうだけだから苗箱の枚数は50枚。

それくらいの量の苗箱を並べるだけ。

世間ではもっと多いが我が家は慎ましい。

苗代の場には桜もないから、写真にならないから、とやんわり断りの方向にもっていこうとされるが、そこは民俗の記録。

涌出宮の松苗、榊に籾撒き。

その一連性にある豊作を願うありのままの姿を撮らせてもらいたいと、お願いして決まった日は4月30日。

その日は雨の降らない、しかも“大安”の日であった。

ここら辺りはサルが出没する。

イノシシに終われてここら辺に来たようだ。

それからと云うものは竹林保護に筍畑の電柵作りが欠かせない状況に追いやられたそうだ。

涌出宮から授かった榊は、T家も一旦は神棚に供える。

それから降ろして水に浸ける。だが、どうしても一部は枯れてしまう。

行事は2月半ば。

授かった榊を苗代に立てるのは、2カ月後の4月末から5月初め。

期間は長く、青々とした榊を保つのはとても難しい、という。

苗箱並べしてから幌被せ。これらすべての作業を終えてから榊を立て、籾を蒔く凡その作業を電話で伝えてもらって、全容はほぼ見えたのでは、と思った。

涌出宮行事から2カ月半後。

古川座長老家の苗代作りにようやく出会える。

遡ること2月18日の涌出宮行事である。

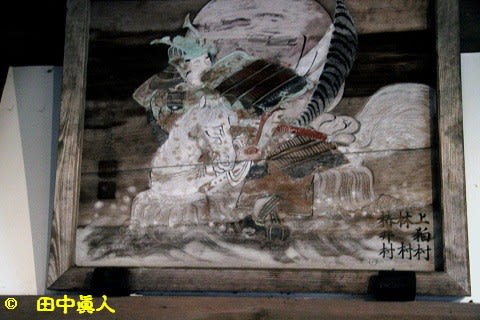

拝殿に座していた黒素襖姿の古川座一同が主役。

饗応する座の接待役に与力座の人たちがつく。

座の儀を経て御田の式。風呂敷を広げたところに宮司は籾を落とす。

金、銀の紙片もパラパラ落とす。

狩衣姿の“ぼうよ”は、なぞらえものの松葉の早苗を。

給仕は、「おかぎ」に「こかぎ」を配る。

これらを授かった古川座中。

誰しも苗代作りをしているわけではない。

農耕を営む人は座十人衆中のごく数人。

苗代をしているのは上座に座っていたお一人だった。

そのことを知ってすぐさまこの場に居られた代理の一老さんに取材主旨を伝えたら承諾してくださった。

この稀なる出会いのきっかけを作ってくださったのは宮司である。

拝殿に上ることは遠慮していたが、拝殿に居る宮司が手招きする。

断り申したが、根負けして甘えることになった。

その結果、古川座長老の席近くで撮ることになったその出会いである。

この日に授かった榊も松苗も籾も苗代にすると云ってくれたこと、すべてにお導きがあったのだろう。

まさかの問いに応えてくれる古川座・代理の一老さんがまさかの苗代作りをし、榊を立てるとは思いもよらない展開。

代理の一老さんがいうには座の十人衆になったときだけに榊などを座で授かることになる。

座中は2年ごとに繰り上がる。

例えば二老になった年から2年間を務める。

3年目になって一老になる。

その一老は2年間を務め終えたら座に出仕することはない。

取材を受けてくださった代理の一老さん、実は二老だった。

座の上座につくのは本来一老。

この年は事情があって仮の一老として上座に座られた。

そのときに私は上座付近に位置することになった。

なんという奇遇であろうか。

榊などを授かるのは座の儀式に出仕するときにしか受けることはできない。

つまり十人衆のときにしか榊を受け取ることはない。

座を引退すれば榊を受け取ることはない。

今年にまた繰り上がり、本来の一老となり出仕される。

任期はあと2年。

その次の年代は苗代を作ることがあっても榊を立てて豊作願いをすることはない、ということになる。

そのような事情を話してくれた二老のFさんは早速動き出す。

苗代作りの作業はじめに穴開きシートを敷く。

これまで奈良県内で拝見した穴開きロールシートよりも幅が半分。

この状態であれば一人でできる。

ヒタヒタの苗床に転がすロール。

乾いていないからコロコロ転がらない。

ちょっと転がしてはちょっとしか進まないが、一人でできるのがありがたい。

Fさんが作付する品種はヒノヒカリ。

筍掘りの合間にしたモミオトシは25日。

それから5日後の苗代作りである。

家族が食べる分量しか作付けしないので苗箱は50枚。

予め手渡しするところに配置していた苗箱を苗代田にいる田主に手渡す奥さん。

本来であれば息子夫婦も応援してくれるが、予定していた日は5月のGW中だった。

仕事の都合もあるが、天候具合で苗代作りの日程を思わぬ日に移す場合があっても、急には調整のできない会社勤め。

息子夫婦はこの日も仕事。

その代わりではないが初孫を預かった上での作業になった。

実は、と話す長老。

息子が苗代作業を手伝うことはなかった、という。

作業を見る、触ることもなかったその理由は話さないが、出張の多い仕事の関係だったろう。

孫は小学1年生。初孫は目に入れても痛くない。

この日、初デビューの苗代作り。

さてさてどうなることやら。

苗箱をすべて並べ終えた次は日焼け、鳥除けの幌を被せる支柱立て。

ぐにゃッ、と曲がった支柱を立てるには一人ではまずできない。

普段は手伝うことのない奥さんにこことばかりに・・・。

そんなときに孫さんが・・という願いはあるが、素知らぬふり。

その目が見ている先にJR奈良線の電車が走る。

幌を被せる両端は鉄杭を埋め込んで、幌の長さを合わせる。

その位置が決まれば幌被せ。

その状態になっても我知らずの孫。

おじいちゃん、おばあちゃんは何してんのやろなっ、て感じの見ているふり・・。

それが、なんと。

いきなり手伝うと云って、束にして置いていた曲げポールを手にした。

1本、1本をおばあちゃんに手渡し。

子どもは事情がつかめたから、支援したいと思ったのだろう。

あーして、こーしてといわなくても状況がわかれば子どもは自然と心を動かすのだろう、と思った。

実は、であるが、これには子どもの照れがあった。

写真ではちゃんと渡しているように見える。

そこまでできるようになったのは後半。

手渡しを始めていたときの身体は背中を見せてうしろ向きに渡していた。

つまり顔はあっちを向いていた。

それが照れである。

それを何度も繰り返す。

おじいちゃんもおばあちゃんも孫の動作を見て苦笑い。

何してんのや、と云われても笑いながらその動作を繰り返す孫さん。

実に微笑ましい姿だったが、終わり近くになって、やっと前向きに渡すようになったのが嬉しい。

日除け、鳥除けの幌を被せてようやく終えた苗代作り。

ポリバケツに浸していた松苗と榊はようやく出番を迎える。

画面ではわかりにくいが、青々としている榊は最近になって自前でこしらえたものだ。

松苗、榊を授かったのは、涌出宮で行われた2月18日の居籠祭の座である。

持ち帰ってから2カ月以上も経っておれば松苗は日焼けで枯れ葉状態になって色は茶色。

榊も枯れて葉っぱはチリチリになっているはず。

それが心配だったから新しく自前で榊を採取してきた。

ということは神事で授かったものではないということである。

ところが授かった松苗も榊も焼けずに葉は色落ちもしていなかった。

秘策があったとしか考えられない。

Fさんが云うには、毎日に井戸水を汲んで入れ替えていた、という。

ガチャガチャと呼ぶ井戸水の手押しポンプ揚げ。

今は電動機械での汲み揚げ。

一定温度の地下水である。

常に湧き出ていた新鮮な井戸水で保っていたから枯れることもなかった榊に新葉が出てきたという。

ただ、残念なことに松苗は茶色にならなかったものの白さが目立って枯れ具合になっていた。

だが、まだまだ緑色は十分に確保できたようだ。

授かった榊の軸はこんな形になっていると見せてくれる。

これは枝である。

角度がついている形からこれを「カギ」という。

2月18日にこのことを教えてくれたのは涌出宮の宮司。

準備ができた「カギ」のある榊を見せてくれた。

榊は長めと短めの2種類がある。

長い方が「おかぎ」。

短い方を「こかぎ」と呼ぶのが正式だと宮司が話していた。

幌を被せたら苗代作りは終わりであるが、その前にしておくことは苗代田の水張りである。

以前はもっと奥の方でしていた苗代田であったが、野菜作りをしている奥さんのために場所を替えたそうだ。

そのことがあって今の苗代田は山の谷から流れてくる水路から遠ざかってしまった。

仕方がないから水戸口(みとくち)はそのままの位置で、そこからパイプホースを引いて谷水を運ぶようにした。

水戸口は布切れを詰めて閉鎖していた。

苗代作りが終るまで一時的に止めていた詰め物を取ったとたんに谷から引いた水がどっと押し寄せる。

水は苗床とほぼ同じ高さの位置にまで流す。

苗床、ヒタヒタに浸かるくらいまで、というのはどこともである。

そうしておいた苗代にいよいよ立てる松苗と榊。

自前の榊はもう一つの苗代に立てた。

本来なら苗代田に作る水戸口に立てるのであるが、水路から流したホース辺りでも構わないと云って立てたから、これを水戸口祭りと呼んでいた。

綺田・F家の水戸口祭りは松苗と榊立てで終わることなく、もう一つの大事なおこないがある。

朱色で御供と書かれた涌出宮の御供袋がある。

御供袋に入っているのは籾種。

涌出宮で行われた2月18日の居籠祭の座において宮司が撒かれた籾種である。

松苗と榊を立てたところに袋から落とす籾種。

そんなに多くは入っていない籾種。

これをできあがった苗代の周囲すべてに撒いていく。

サッサと降って籾種を落とす。

落とす分量をどれくらいの感覚で振ればいいのか。

いわば目分量で振るその仕草。

籾種が落ちる瞬間をとらえたいが、なかなか難しい。

落とす分量に思案していたら、泥田に足を取られて倒れそうになることもある。

古川座中10人のうち農作をされているのは3人。

他の人は苗代さえしないJAからの苗購入。

昨今は多くのお家がそうしているという。

農家でない座中は授かった榊、松苗、種籾は神棚に奉る。

奇遇な出会いに苗代の水口まつりを拝見できたこと。

この上ない出会いに感謝する。作業が終わったあとも、Fさんは綺田の古川座の行事を話してくださった。

綺田を東西に流れる

天神川は、不動川と同様の天井川。

昭和28年8月14日から15日にかけて発生した

南山城地域・集中豪雨に天神川が決壊。

大規模な水害に見舞われたそうだ。

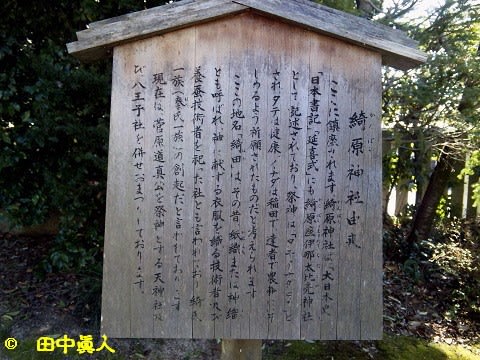

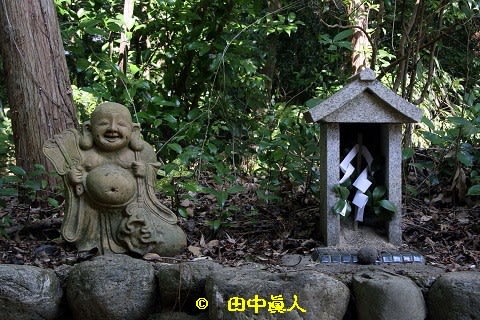

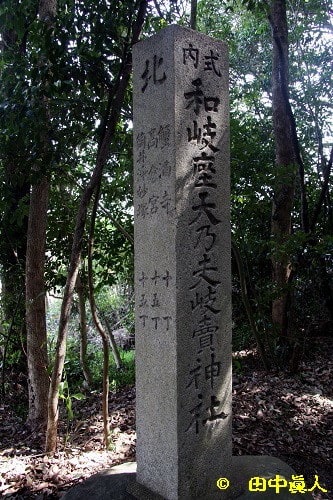

その天神川の南川堤すぐ下に鎮座する綺原(かんばら)神社がある

10月の第二金曜日の夕刻に、伝統行事の「あーえーの相撲」をしている。

本宮の涌出宮にも「

饗応(あえ)の相撲」が伝わっている。

作法の基本は同じように、小学4、5年生が普段着にまわしをつけて、刀を持ち「あーえー、あーえー」を云いながら動くそうだが、若干簡略化されたものと推察する。

次の日の第二土曜日は、30年前に復活した神輿担ぎがある。

階段を下ったり、境内を何周も廻る神輿担ぎ、である。

綺原神社に架ける勧請縄がある。

涌出宮のいごもり祭(居籠祭)の折り、たまたま進入したときに

見つかった勧請縄。

いつ、どこで作られ、いつ架けられるのか、詳しく知りたかった古川座の勧請縄である。

勧請縄は、座中が揃って作業されるが、古川座に新しく加わった人が作る。

一老になった1年目に一老が作る、とか。

また、みんなが揃って、ということを云われるから、整理つかず頭がこんがらがってくる。

作る工程は、実際に拝見するとして、その作業日はいつか。

Fさんの話によれば2月14日に架けるそうだ。

場合によっては15日の朝でもいいらしく、それは本宮の涌出宮のいごもり祭の行事日と関連するようだ。

綺田・綺原神社のいごもり祭の行事日は、2月15日、16日、17日であるが、本宮の涌出宮のいごもり祭の行事日は、平成19年より3日間行事を圧縮した2日間の第三土曜日、第三日曜日。

それまでは綺原神社と同じ2月15日、16日、17日であったが、平日を避けた土曜、日曜日への移行。

その土曜日である。

その日の涌出宮では朝から松明作りがある。

その日の午前中、どの時間帯になるのか、当日でないとわからないが、古川座の一老は、綺田で作った勧請縄を涌出宮に持ち込まれるのである。

つまり、古川座は、2本の勧請縄を作って、1本は、綺田の綺原神社に架ける。

もう1本は、

涌出宮に持ち込み。

2本合わせてミコナワと呼ぶ。

行事日が変更する涌出宮の関係で予め作っておかねばならないが、綺田の勧請縄は14日に作って神社に架ける。

両方とも間に合わせるように、作る日も移動するので毎年、計算しないと・・。

さて、勧請縄作りである。

縄はモチワラを用いる。

作る際、清める意味のある塩水、でなく、なんと塩酒に手を浸して縄結いをするのである。

勧請縄に吊るす房はニキビともいうニッケの枝木。

シキビではなくニキビの呼び名がある樹木のようだ。

話題提供は古川座の他に、牛の鞍かけとか牛耕の際に使うマンガ(マンガン)にミシロ(筵)の編み方なども。

日が暮れるまで話し込んでいた綺田・平後(へいご)の地。

そろそろ引き上げ、長時間に亘って会話してくださった都合代理の一老役を務めたFさんに感謝申し上げる次第だ。

(H30. 2.18 EOS40D撮影)

(H30. 4.30 EOS7D撮影)