最近はニュースでも取りあげられるようになった吉野町丹治のどろん子祭り。

今年は6回目になる。

どろチャリ、どろん子フラッグの競技もあればどろんこすべり台もしていると云うどろん子祭り。

団体のカメラマンも来て賑わっているそうだが「着替える子供を撮っている者がおってどなったこともある」と中二区の区長さんが話していた。

いやはや困ったことである。

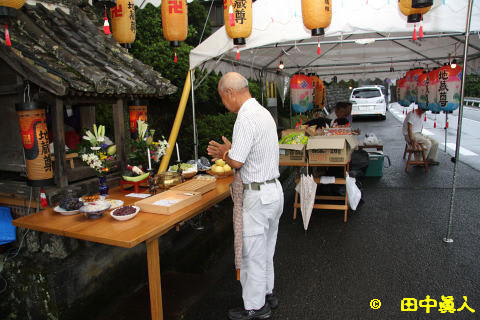

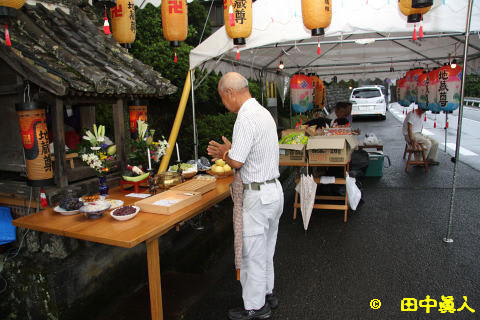

この日は丹治の地蔵盆。

野菜の造りものや御膳、シンコダンゴ御供もあると知って訪れた。

早めに着いて聞取りをしようと思っていたが14時ころでは上第一、中垣内ともに誰もおられない。

街道を下って金龍寺角地にある中二区の木戸口地蔵尊へ。

雨が降ると判断して午前中にテントを立てたそうだ。

にわかに黒い雲に覆われて雨が降り出した。

本降りである。

中二区の木戸口地蔵さんの前には上から、4、4、6、8個の提灯を吊った「ダイガク」のような形を立てていた。

以前はそのような形態ではなく、地蔵さん周りを囲むように提灯を吊るしていたという。

かつて丹治の神社のマツリに高張提灯をかたげてオワタリをしていた。

ヨミヤにも高張提灯を掲げていたが、古座・新座の宮座行事と重なり、忙しくなった。

そのころから若い者もおらんようになった。

担ぐ人がいなくなった。

そういった事情があってやめたオワタリ提灯。

高張提灯の形式を継承した地蔵盆に掲げるようになったという提灯立て。

今から、6、7年前から金龍寺側と道路隔てた反対側に立てるようにしたと話す。

この日は雨天。

ビニールカバーを被せて調えた。

日が暮れた頃、提灯に灯りが灯った。

宮座行事の詳しいことは聞きそびれたが、今では両座を纏めてひとつの座にしたようだ。

丹治の地蔵盆のお供えは野菜の造り物だけでなく、串に挿したシンコダンゴ盛りもある。

近年は手間のかかるダンゴ作りはお店に注文するようになった。

盛りもしなくなった垣内・組もある。

今では挿すこともなく餅屋で作ってもらったダンゴを供えるようにした中二区の木戸口地蔵尊。

つい最近まで使っていたというシンコダンゴを串に挿す太い藁束と御供桶を倉庫に残していた。

桶の裏側に「地蔵尊御供桶 明治三拾三年旧八月」と墨書された記銘があった。

今ではシンコダンゴを挿すこともない中二区。

餅屋で作ってもらったダンゴを供えるようにしたと云う。

シンコダンゴは赤、緑の色粉を塗ったものだ。

昔からそういう形だったようであるがラップで包んでいるので判り難い。

しばらくすればどこからともなくやってきたおばあさんが置いていったダンゴ。

ラップ包みであるが、よくよく見ればドロイモ(サトイモ)と思われるイモに餡を塗している御供はイモボタであろう。

90歳のおばあさんはいつもそうしていると区長らが話していた。

奈良県の郷土料理の一つに挙げられるイモモチは東吉野村の鷲家で拝見したことがある。

史料によれば吉野町の他、下市町、天川村、野迫川村、下北山村などの吉野郡地方ではイモボタと呼んでいるようだ。

15時ころともなれば廻り当番のトヤ家がお供えをされる。

前日に家族とともに作っておいた野菜の造りものは流行りのふなっしーと吉野町アイドルのマスコットキャラクターのピンクルだ。

胸に「吉」の文字まである。串に挿すことなく乗せているだけの造りもの。

動かす際には注意を要する。そろりそろりと供えていた。

ジャガイモ、パプリカ、ズッキーニで目はナスビで作ったピンクルは親父さんの手作り。

ふなっしーは娘さんが作ったそうだ。

材料はウリ、水ナス、イトカボチャにピーマン。

表情が愛くるしい。

トヤさんが云うには、日程・行事名は知らないが国栖で夜中に家を回ってお菓子を貰う行事があると話していた。

御膳はのちほど持ってくると云われたが丹治では中二区以外に数カ所で行われている。

一時的にどしゃぶりとなっていたが、上ではやや小雨。

テント、提灯などの飾り付けの作業をしていたた上第一隣組に着いたのは15時だ。

トヤの人はサラリーマン。

気をもんではいるものの造りものは間に合わず野菜盛りにしたと云う。

かつては当地でも御供桶があって串に挿したシンコダンゴもしていたと云う。

一旦は失礼して下の垣内に移動した時間帯は15時半。

一カ所は上三組・中一組合同の中垣内の地蔵盆である。

ヒバの葉で作った屋根を設えたヤカタ納めの地蔵さんに供えた造りものは、またもやふなっしーだ。

ソーメンカボチャ、メロンマッカ、赤いパプリカでこしらえたと云う。

両端には紅白の餅を供えていた。

ここでもかつては串に挿した色粉塗りをしたシンコダンゴであった。

型に入れたダンゴは蒸して吊るしていたが、今では皿に置いた杉の葉に盛っている。

屋根葺きはヒノキ材。

お皿はなぜに杉の葉であるのか。

答えは簡単。

ヒノキであればダンゴがくっつくのである。

中垣内の地の北手にある山は「シロヤマ」と呼ぶ山城があったそうだ。

弘法大師が通ったとされる山道を歩く人物。

ちょん髷を結った侍が不審者であるかどうか、見張っていたと云う歴史的な街道である。

ここより南へ20mの地にも地蔵盆が行われている。

上二組・上三組合同の中垣内である。

こちらの造りものは映画「アナと雪の女王」に共演するオラフ。

映画を観たことはないが、今にも動き出しそうな表情のオラフはダイコン、ジャガイモ、タマネギで作った。

ニンジンの赤い鼻が決めてである。

手の材料は何だろうか。

左横にあるのは発泡スチロールで現した雪ダルマ。

なぜかダイコンの葉があった。

ここも屋根材はヒバである。

かつて藁束に串挿しのシンコダンゴを供えていた御供桶はお供えの飾り台に転用していた。

シンコダンゴはモチに替ったものの杉の葉を敷いて盛っていた。

御供はパンやお菓子にバナナもある。

丁度そのころやってきたお菓子貰いの子供たち。

オラフはここにいるよと云ってみたものの気がつかなかったようだ。

時間は16時半を過ぎていた。

県道を挟んだ向こう側でもしていると教えてくださった向丹治(むこうたんじ)の集落。

作業場のような場に地蔵さんを祭っていると云う。

向丹治ではきちんとした祭壇を組んでいた。

午前中出かけた桜団地の近くの赤土が採れる地の里道。

そこに安置されている地蔵さんはこの日だけここに移動していると云う。

一年のうち、この日だけは向丹治の垣内に下りてくる地蔵さん。

雨風にあたっては気の毒だとヤカタを作ろうとしたが「入れたらアカンと云われて断念した」そうだが、アカン理由は何であったのか判らないと話す。

この地蔵さんは眼病に効くとかで、聞きつけた人がお参りしている姿をときおり見かけるそうだ。

20年ほど前のことだ。「一週間ほど出かけはった。警察に捜索願を出して、探してみれば近くの山の中にいてはったから元の場所に戻ってもらった」と云う。

参考までに村の人が記録された写真を載せておく。

そのような逸話がある地蔵さんの祭壇には両脇の竹製の花立てがある。

さまざまなイロバナを飾っていた。

ヤカタ奥には串挿しのシンコダンゴを供えていた。

ここでは今でも健在の御供桶もあった。

お供えには生御膳もある。

垣内によっては飯盛り、汁椀、採れたての野菜盛りもあれば調理御膳の場合もある。

他所でも見られた野菜造りのふなっしーもある。

全体は黄マッカであるが、胴体内部はウリで周りにキュウリを詰めたそうだ。

手はバナナ、目はショウガ、足はトウモロコシ、ネクタイ・口がニンジン。

手がこんだ造りである。

これで3体目のふなっしー。

今年いちばんの人気はひっぱりだこである。

このころの時間帯は17時。

雨がざんざん降ってきた。

奈良県北部や平坦では警報が出たそうだ。

丹治の雨量はざんざんだったが少しはマシな降り。

小雨になったころを見計らってやってきた親子連れの子供たち。

次から次へと参拝されていた。

お参りを済ませたらお菓子・飲もの。

いずれを選んでも構わなく、2品をもらって次の地蔵さんへ巡っていった。

稀には一人でやってくる男の子もいる。

賽銭を入れて手を合わせていた。

そこへやってきた団体の親子連れ。

お父さんは赤ちゃんを前抱っこしていた。

昨今のおんぶは背中後ろではなく前抱っこ。

最近は背中おんぶは見かけたことがない。

時代も大きく変容している。

御膳も供えたころだと判断して小雨になった丹治を行ったり来たりする。

17時50分に戻った上第一隣組。

ここでもベビーカーを押す親子連れの参拝者が何組か来ていた。

祝儀と思われる御供袋が増えていた。

お供えは各戸がされたと思われるブドウ、バラ寿司、みたらしだんごなどがある。

シンコダンゴをやめて御供餅の盛りやトヤが話していた野菜盛りの御膳もあった。

赤、緑、黄色の色粉をあしらったパック詰めの花型シンコダンゴも供えていた。

テントを設えていた垣内住民も手を合わす地蔵盆巡り。

3人並んでお参りする子供たちもいた。

先に参った地蔵さんで貰ったお菓子を辻で食べていた子供たちだが作法はきちんとしている。

中垣内の2カ所も取材の礼をしたいが下の木戸口地蔵に向かった。

戻ってきた時間は18時20分。

この日の地蔵巡りは身体が限界だと言いだした。

丹治の地蔵巡りは小降りの参拝であるが、途絶えることはない。

高張提灯にローソクを灯していた。

夕闇の灯りの雰囲気が風情を醸し出す。

ふなっしーもピンクルもしっくりおさまっている後方に御膳があった。

3時間前はなかった御膳を見届けて5カ所巡りをした丹治をあとにしたが他に4カ所もある。

ワセダと呼ばれる地、吉野神宮駅踏切南の地、水分神社付近の民家、貯木場である。

18時を過ぎた時間帯。

金龍寺の住職がそれぞれの地蔵さん出向いて12体あるという地蔵さんに法要をされると聞いていたが、丹治の滞在時間は5時間。

体力の限界を感じて断念した。

金龍寺の御膳はもっとすごいと聞いていたが訪れる時間を確保することはできなかった。

全容は来年に持ち越しである。

(H26. 8.24 EOS40D撮影)

今年は6回目になる。

どろチャリ、どろん子フラッグの競技もあればどろんこすべり台もしていると云うどろん子祭り。

団体のカメラマンも来て賑わっているそうだが「着替える子供を撮っている者がおってどなったこともある」と中二区の区長さんが話していた。

いやはや困ったことである。

この日は丹治の地蔵盆。

野菜の造りものや御膳、シンコダンゴ御供もあると知って訪れた。

早めに着いて聞取りをしようと思っていたが14時ころでは上第一、中垣内ともに誰もおられない。

街道を下って金龍寺角地にある中二区の木戸口地蔵尊へ。

雨が降ると判断して午前中にテントを立てたそうだ。

にわかに黒い雲に覆われて雨が降り出した。

本降りである。

中二区の木戸口地蔵さんの前には上から、4、4、6、8個の提灯を吊った「ダイガク」のような形を立てていた。

以前はそのような形態ではなく、地蔵さん周りを囲むように提灯を吊るしていたという。

かつて丹治の神社のマツリに高張提灯をかたげてオワタリをしていた。

ヨミヤにも高張提灯を掲げていたが、古座・新座の宮座行事と重なり、忙しくなった。

そのころから若い者もおらんようになった。

担ぐ人がいなくなった。

そういった事情があってやめたオワタリ提灯。

高張提灯の形式を継承した地蔵盆に掲げるようになったという提灯立て。

今から、6、7年前から金龍寺側と道路隔てた反対側に立てるようにしたと話す。

この日は雨天。

ビニールカバーを被せて調えた。

日が暮れた頃、提灯に灯りが灯った。

宮座行事の詳しいことは聞きそびれたが、今では両座を纏めてひとつの座にしたようだ。

丹治の地蔵盆のお供えは野菜の造り物だけでなく、串に挿したシンコダンゴ盛りもある。

近年は手間のかかるダンゴ作りはお店に注文するようになった。

盛りもしなくなった垣内・組もある。

今では挿すこともなく餅屋で作ってもらったダンゴを供えるようにした中二区の木戸口地蔵尊。

つい最近まで使っていたというシンコダンゴを串に挿す太い藁束と御供桶を倉庫に残していた。

桶の裏側に「地蔵尊御供桶 明治三拾三年旧八月」と墨書された記銘があった。

今ではシンコダンゴを挿すこともない中二区。

餅屋で作ってもらったダンゴを供えるようにしたと云う。

シンコダンゴは赤、緑の色粉を塗ったものだ。

昔からそういう形だったようであるがラップで包んでいるので判り難い。

しばらくすればどこからともなくやってきたおばあさんが置いていったダンゴ。

ラップ包みであるが、よくよく見ればドロイモ(サトイモ)と思われるイモに餡を塗している御供はイモボタであろう。

90歳のおばあさんはいつもそうしていると区長らが話していた。

奈良県の郷土料理の一つに挙げられるイモモチは東吉野村の鷲家で拝見したことがある。

史料によれば吉野町の他、下市町、天川村、野迫川村、下北山村などの吉野郡地方ではイモボタと呼んでいるようだ。

15時ころともなれば廻り当番のトヤ家がお供えをされる。

前日に家族とともに作っておいた野菜の造りものは流行りのふなっしーと吉野町アイドルのマスコットキャラクターのピンクルだ。

胸に「吉」の文字まである。串に挿すことなく乗せているだけの造りもの。

動かす際には注意を要する。そろりそろりと供えていた。

ジャガイモ、パプリカ、ズッキーニで目はナスビで作ったピンクルは親父さんの手作り。

ふなっしーは娘さんが作ったそうだ。

材料はウリ、水ナス、イトカボチャにピーマン。

表情が愛くるしい。

トヤさんが云うには、日程・行事名は知らないが国栖で夜中に家を回ってお菓子を貰う行事があると話していた。

御膳はのちほど持ってくると云われたが丹治では中二区以外に数カ所で行われている。

一時的にどしゃぶりとなっていたが、上ではやや小雨。

テント、提灯などの飾り付けの作業をしていたた上第一隣組に着いたのは15時だ。

トヤの人はサラリーマン。

気をもんではいるものの造りものは間に合わず野菜盛りにしたと云う。

かつては当地でも御供桶があって串に挿したシンコダンゴもしていたと云う。

一旦は失礼して下の垣内に移動した時間帯は15時半。

一カ所は上三組・中一組合同の中垣内の地蔵盆である。

ヒバの葉で作った屋根を設えたヤカタ納めの地蔵さんに供えた造りものは、またもやふなっしーだ。

ソーメンカボチャ、メロンマッカ、赤いパプリカでこしらえたと云う。

両端には紅白の餅を供えていた。

ここでもかつては串に挿した色粉塗りをしたシンコダンゴであった。

型に入れたダンゴは蒸して吊るしていたが、今では皿に置いた杉の葉に盛っている。

屋根葺きはヒノキ材。

お皿はなぜに杉の葉であるのか。

答えは簡単。

ヒノキであればダンゴがくっつくのである。

中垣内の地の北手にある山は「シロヤマ」と呼ぶ山城があったそうだ。

弘法大師が通ったとされる山道を歩く人物。

ちょん髷を結った侍が不審者であるかどうか、見張っていたと云う歴史的な街道である。

ここより南へ20mの地にも地蔵盆が行われている。

上二組・上三組合同の中垣内である。

こちらの造りものは映画「アナと雪の女王」に共演するオラフ。

映画を観たことはないが、今にも動き出しそうな表情のオラフはダイコン、ジャガイモ、タマネギで作った。

ニンジンの赤い鼻が決めてである。

手の材料は何だろうか。

左横にあるのは発泡スチロールで現した雪ダルマ。

なぜかダイコンの葉があった。

ここも屋根材はヒバである。

かつて藁束に串挿しのシンコダンゴを供えていた御供桶はお供えの飾り台に転用していた。

シンコダンゴはモチに替ったものの杉の葉を敷いて盛っていた。

御供はパンやお菓子にバナナもある。

丁度そのころやってきたお菓子貰いの子供たち。

オラフはここにいるよと云ってみたものの気がつかなかったようだ。

時間は16時半を過ぎていた。

県道を挟んだ向こう側でもしていると教えてくださった向丹治(むこうたんじ)の集落。

作業場のような場に地蔵さんを祭っていると云う。

向丹治ではきちんとした祭壇を組んでいた。

午前中出かけた桜団地の近くの赤土が採れる地の里道。

そこに安置されている地蔵さんはこの日だけここに移動していると云う。

一年のうち、この日だけは向丹治の垣内に下りてくる地蔵さん。

雨風にあたっては気の毒だとヤカタを作ろうとしたが「入れたらアカンと云われて断念した」そうだが、アカン理由は何であったのか判らないと話す。

この地蔵さんは眼病に効くとかで、聞きつけた人がお参りしている姿をときおり見かけるそうだ。

20年ほど前のことだ。「一週間ほど出かけはった。警察に捜索願を出して、探してみれば近くの山の中にいてはったから元の場所に戻ってもらった」と云う。

参考までに村の人が記録された写真を載せておく。

そのような逸話がある地蔵さんの祭壇には両脇の竹製の花立てがある。

さまざまなイロバナを飾っていた。

ヤカタ奥には串挿しのシンコダンゴを供えていた。

ここでは今でも健在の御供桶もあった。

お供えには生御膳もある。

垣内によっては飯盛り、汁椀、採れたての野菜盛りもあれば調理御膳の場合もある。

他所でも見られた野菜造りのふなっしーもある。

全体は黄マッカであるが、胴体内部はウリで周りにキュウリを詰めたそうだ。

手はバナナ、目はショウガ、足はトウモロコシ、ネクタイ・口がニンジン。

手がこんだ造りである。

これで3体目のふなっしー。

今年いちばんの人気はひっぱりだこである。

このころの時間帯は17時。

雨がざんざん降ってきた。

奈良県北部や平坦では警報が出たそうだ。

丹治の雨量はざんざんだったが少しはマシな降り。

小雨になったころを見計らってやってきた親子連れの子供たち。

次から次へと参拝されていた。

お参りを済ませたらお菓子・飲もの。

いずれを選んでも構わなく、2品をもらって次の地蔵さんへ巡っていった。

稀には一人でやってくる男の子もいる。

賽銭を入れて手を合わせていた。

そこへやってきた団体の親子連れ。

お父さんは赤ちゃんを前抱っこしていた。

昨今のおんぶは背中後ろではなく前抱っこ。

最近は背中おんぶは見かけたことがない。

時代も大きく変容している。

御膳も供えたころだと判断して小雨になった丹治を行ったり来たりする。

17時50分に戻った上第一隣組。

ここでもベビーカーを押す親子連れの参拝者が何組か来ていた。

祝儀と思われる御供袋が増えていた。

お供えは各戸がされたと思われるブドウ、バラ寿司、みたらしだんごなどがある。

シンコダンゴをやめて御供餅の盛りやトヤが話していた野菜盛りの御膳もあった。

赤、緑、黄色の色粉をあしらったパック詰めの花型シンコダンゴも供えていた。

テントを設えていた垣内住民も手を合わす地蔵盆巡り。

3人並んでお参りする子供たちもいた。

先に参った地蔵さんで貰ったお菓子を辻で食べていた子供たちだが作法はきちんとしている。

中垣内の2カ所も取材の礼をしたいが下の木戸口地蔵に向かった。

戻ってきた時間は18時20分。

この日の地蔵巡りは身体が限界だと言いだした。

丹治の地蔵巡りは小降りの参拝であるが、途絶えることはない。

高張提灯にローソクを灯していた。

夕闇の灯りの雰囲気が風情を醸し出す。

ふなっしーもピンクルもしっくりおさまっている後方に御膳があった。

3時間前はなかった御膳を見届けて5カ所巡りをした丹治をあとにしたが他に4カ所もある。

ワセダと呼ばれる地、吉野神宮駅踏切南の地、水分神社付近の民家、貯木場である。

18時を過ぎた時間帯。

金龍寺の住職がそれぞれの地蔵さん出向いて12体あるという地蔵さんに法要をされると聞いていたが、丹治の滞在時間は5時間。

体力の限界を感じて断念した。

金龍寺の御膳はもっとすごいと聞いていたが訪れる時間を確保することはできなかった。

全容は来年に持ち越しである。

(H26. 8.24 EOS40D撮影)