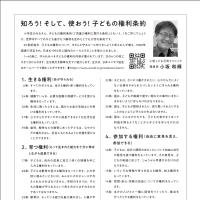

子どもアドボカシー(意見表明支援)について

この4月にこども基本法が施行、また、

小児科医師としても、ぜひとも進んでいってほしいと考える施策です。

今回、これから広がるべき大切な施策、「子どもアドボカシー」について、特に、虐待などを受け児童相談所で保護された社会的養護を必要とする子ども達のアドボカシーにフォーカスを当ててお伝えさせて下さい。

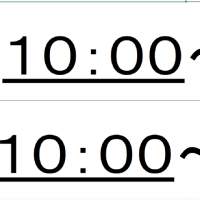

1,「子どもアドボカシー」とは、何か。

小児科医師としても、ぜひとも進んでいってほしいと考える施策です。

今回、これから広がるべき大切な施策、「子どもアドボカシー」について、特に、虐待などを受け児童相談所で保護された社会的養護を必要とする子ども達のアドボカシーにフォーカスを当ててお伝えさせて下さい。

1,「子どもアドボカシー」とは、何か。

皆様も、子どもの頃、自分の気持ちや考えを無視•

子ども自身の考えを一人で言えるように支援し、

子どもは保健福祉サービス等の「受動的な受益者」

2,子どもの声を聴くことの背景にあるもの

コロナ禍、虐待件数が過去最高になったといいます。

また、「ヤングケアラー」なる用語も、時々耳にするようになりました。法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもをいいます。例えば、がん、難病、精神疾患など病気のある家族のケアをしたり、アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応する子どものことです。令和2年度3年度の厚労省による全国実態調査では、中学2年生の約17人に1人の割合で「世話をしている家族がいる」結果となっています。

そのような子ども時代に経験するトラウマ(心の傷)となりうる出来事を、小児期逆境体験(ACE、Adverse Childhood Experiences)と言います。1890年代から米国で始まった研究では、成人になって及ぼす影響が多大であるとする研究成果が出されています。それによると、①身体的虐待、②心理的虐待、③

小児期にACEによって受傷しながらも、

虐待を受けた子ども、ヤングケアラー、ACEサバイバーらの子ども達の声を、まずは、丁寧に聴いていかねばならないと考えるところです。

2,子どもの声を聴くことの背景にあるもの

コロナ禍、虐待件数が過去最高になったといいます。

また、「ヤングケアラー」なる用語も、時々耳にするようになりました。法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもをいいます。例えば、がん、難病、精神疾患など病気のある家族のケアをしたり、アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応する子どものことです。令和2年度3年度の厚労省による全国実態調査では、中学2年生の約17人に1人の割合で「世話をしている家族がいる」結果となっています。

そのような子ども時代に経験するトラウマ(心の傷)となりうる出来事を、小児期逆境体験(ACE、Adverse Childhood Experiences)と言います。1890年代から米国で始まった研究では、成人になって及ぼす影響が多大であるとする研究成果が出されています。それによると、①身体的虐待、②心理的虐待、③

小児期にACEによって受傷しながらも、

虐待を受けた子ども、ヤングケアラー、ACEサバイバーらの子ども達の声を、まずは、丁寧に聴いていかねばならないと考えるところです。

3,子どもの声を聴くうえで大切なこと

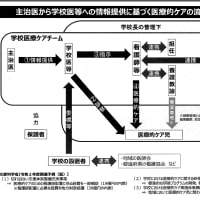

虐待やヤングケアラーの子どもが、児童相談所を通じて、一時保護所や里親、児童養護施設などで保護されることとなります。いったん保護されている一時保護所から、家庭に戻りたいのか、施設に入るのか、里親制度を用いるのかその進路をどのように選択するのかや、社会的養護を受ける施設や里親の生活における困りごとがないかどうかについて、その保護された子どもの声を聴く者を、アドボケイト(意見表明等支援員)と言います。

アドボケイトが子どもの意見を聞く場合に大切なことについて述べます。

そもそも、それら子どもを支援する際は、子どもが、声を上げるのが難しい状況にあります。

しかし、感情や思考が抑圧された経験は、

あらゆる子どもにも通じる傾聴のありかたを以下、

①安全をつくること :まずは、安全をつくること。笑顔で聞いてあげて、

②目を見て聴く:聞いてもらえたという実感を与えられるように努力する。

③さえぎらないこと :一つ一つ丁寧に、時間をかけて聴く。時間をかける中では、

④言葉だけでなく、声、表情を受け止める:本人が言ったことばをそのまま受け取るのではなく、声、

⑤言いたくないことは言わなくて良い、言ったことも撤回できる :言いたくないことは言わなくてよいこと、途中でやめてもよい、

⑥遊びの場なども活用 :遊びをしながら、

⑦大人としてではなく対等な立場で聴く、専門性の帽子を脱ぐ :大人の経験や専門性はまず横に置いておいて、

⑧子どもには力がある :子どもには、力があることを信じて聴く。

⑨トラウマインフォームドケアのスキル:トラウマインフォームドケアについても学びながら傾聴のスキルを

虐待やヤングケアラーの子どもが、児童相談所を通じて、一時保護所や里親、児童養護施設などで保護されることとなります。いったん保護されている一時保護所から、家庭に戻りたいのか、施設に入るのか、里親制度を用いるのかその進路をどのように選択するのかや、社会的養護を受ける施設や里親の生活における困りごとがないかどうかについて、その保護された子どもの声を聴く者を、アドボケイト(意見表明等支援員)と言います。

アドボケイトが子どもの意見を聞く場合に大切なことについて述べます。

そもそも、それら子どもを支援する際は、子どもが、声を上げるのが難しい状況にあります。

しかし、感情や思考が抑圧された経験は、

あらゆる子どもにも通じる傾聴のありかたを以下、

①安全をつくること :まずは、安全をつくること。笑顔で聞いてあげて、

②目を見て聴く:聞いてもらえたという実感を与えられるように努力する。

③さえぎらないこと :一つ一つ丁寧に、時間をかけて聴く。時間をかける中では、

④言葉だけでなく、声、表情を受け止める:本人が言ったことばをそのまま受け取るのではなく、声、

⑤言いたくないことは言わなくて良い、言ったことも撤回できる :言いたくないことは言わなくてよいこと、途中でやめてもよい、

⑥遊びの場なども活用 :遊びをしながら、

⑦大人としてではなく対等な立場で聴く、専門性の帽子を脱ぐ :大人の経験や専門性はまず横に置いておいて、

⑧子どもには力がある :子どもには、力があることを信じて聴く。

⑨トラウマインフォームドケアのスキル:トラウマインフォームドケアについても学びながら傾聴のスキルを

⑩学校連携 :学校などの他機関との連携を行う。

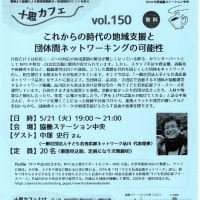

社会的養護を必要とする子ども達を中心に、子どもアドボカシーについて述べました。今後、社会的養護の分野における子どもアドボケイトを東京都は、新しく養成を始めることとなります。本年1月に都の児童福祉審議会で『児童相談所が関わる子供の意見表明を支援する仕組み(子供アドボケイト)の在り方について』として提言が出されたばかりの大変新しい施策として実施されていくこととなります。

社会的養護を必要とする子ども達を中心に、子どもアドボカシーについて述べました。今後、社会的養護の分野における子どもアドボケイトを東京都は、新しく養成を始めることとなります。本年1月に都の児童福祉審議会で『児童相談所が関わる子供の意見表明を支援する仕組み(子供アドボケイト)の在り方について』として提言が出されたばかりの大変新しい施策として実施されていくこととなります。

ご関心のあるかたは、どうか、「アドボケイト養成講座」にご参加され、子どもの意見表明をご支援いただけますようにお願いします。