ということで日曜日に行ってきました。

10回記念ということで大変盛沢山!

正味3hに渡る内容は大変充実しておりました。

毎年40人前後の編成で、顧問の先生(一人!)は何から何までやりくりが大変な中、本当にご苦労されながら指導に当たっている。

そして生徒たちもそんな先生を信頼して必死で頑張っている。

そんなバンドだからこそ応援したくなるのです。

全体の構成、プログラミング、進行、演出等もずいぶん手馴れてきていて、満員に近い客席も大盛り上がり。

メインの『エルサレム賛歌』はOBも含む大編成で、大変な熱演でした。

もちろん音、技術面でまだまだ改善の余地はあるのだけれど、何というか「クラブ力」は年々着実に向上中。

そしてもっともっと伸びる余地がある。

これからも微力ながら応援します(^^)b

PS1 鑑賞中↓

10回記念ということで大変盛沢山!

正味3hに渡る内容は大変充実しておりました。

毎年40人前後の編成で、顧問の先生(一人!)は何から何までやりくりが大変な中、本当にご苦労されながら指導に当たっている。

そして生徒たちもそんな先生を信頼して必死で頑張っている。

そんなバンドだからこそ応援したくなるのです。

全体の構成、プログラミング、進行、演出等もずいぶん手馴れてきていて、満員に近い客席も大盛り上がり。

メインの『エルサレム賛歌』はOBも含む大編成で、大変な熱演でした。

もちろん音、技術面でまだまだ改善の余地はあるのだけれど、何というか「クラブ力」は年々着実に向上中。

そしてもっともっと伸びる余地がある。

これからも微力ながら応援します(^^)b

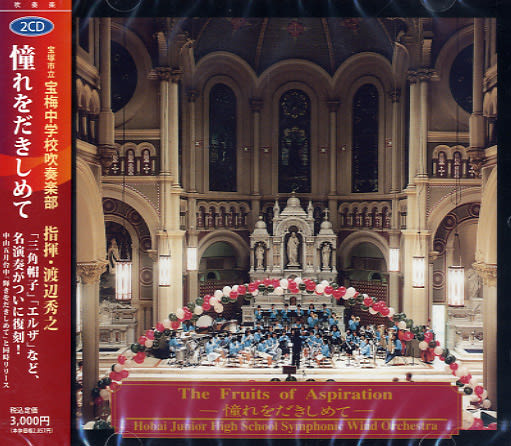

PS1 鑑賞中↓

■GM:交響曲「大地の歌」(J.ノーマン他 / レヴァイン&BPh)