長周新聞 3/10 1面より。

長周新聞3/10 より

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm より、世界の巨大風車関連の事故について転載します。

翻訳と以下の赤い色のグラフは管理人によるものです。このイギリスの団体 (Caithness Windfarm Information Forum) のデータは、一般財団法人日本エネルギー経済研究所(IEEJ)においても一定の客観性を認めています。

70年代以降、2013年3月末時点で、世界中で合計1485件 の風車事故が発生しています。以下がその表です。

WIND TURBINE ACCIDENT COMPILATION PDF

これを見ると、

アメリカ、デンマーク、オランダ、オーストラリア、イギリス、カナダ、ドイツ、スペイン、ギリシャ、スウェーデン、日本、フランス、オーストリア、ノルウェイ、アイルランド、中国、ベルギー、ニュージーランド、ポルトガル、スイス、インド、台湾、ブラジル、イタリア、ルーマニア、ブルガリア、プエルトリコ、メキシコ、南アフリカ

これだけの国で風車の事故が起きています。

http://ja.scribd.com/doc/194821886/WIND-TURBINE-Full-Accidents こちらでもダウンロードできます

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/accidents.pdf より本文

2013年12月31日までの風力タービン事故データの概要

これらの事故統計の著作権は「ケイスネス風力発電所情報フォーラム2013」です。

データは組織または個人によって使用されるか引用されてもよいが、もしソース(ケイスネス風力発電所情報フォーラム)が確認され、私たちのURL www.caithnesswindfarms.co.ukが同時に引用したならば、それが最新でない場合があるので、ウェブサイト上にこのファイルをリンクしないでください。「ケイスネス風力発電所情報フォーラム2013」は第三者の資料や参照の正確性については責任を負いません。

詳細な表は、風力タービン関連の事故のすべての文書化された事例と2013年12月31日までに報道もしくは公式情報発表を通して見つけられ、確認できた事件を含みます。この事故情報の概要は、あらゆる場所で最も網羅的に入手されたものであると、CWIFは考えます。

詳細な表のデータは決して包括的ではありません ―事故の数と頻度に関して、それは「氷山の一角」に過ぎないとCWIFは考えます。実際に2011年12月11日、デイリー・テレグラフは、イギリスだけで過去5年間に1500件の風力タービン事故と事件があったことをRenewableUK(イギリスの再生可能エネルギー業界団体)が確認したと報じました。

このデータは2006年から2010年までの142の英国の事故だけを報告していますので、この数字は実際の事故の9%しか表していないかもしれません。しかしながらデータは、発生する事故のタイプとその状況といった優れた断面を与えています。わずかの例外を除いて、およそ1997年以前の死亡事故に関するデータは見つかりました。

傾向は–風車を建設すればするほど、より多くの事故が発生するという予想通りです。記録された事故の数は、1994年から1998年には1年につき10件の事故、1999年から2003年には1年につき44件の事故、2009年から2013年には1年につき145件の事故を含む平均値を反映しています。

HSEが、特に公共の利益を保護するために、新しい風車の造成地と居住している住宅と建物の間の最小安全距離を公表することなどのいくつかの重要な変更を行わなければ、事故数に関するこの一般的な上昇傾向は、エスカレートし続けると予測されています。

一部の国では、最終的には、工業製品の風力タービンは、重大な公衆の健康と安全のリスクをもたらす可能性があることを受け入れています。どのような工業規模の風車と住居の間の最小の距離は、少なくとも2kmであるべきだと、CWIFは考えています。

我々のデータは明らかに、ブレードの破損は風車の最も一般的な事故であり、火災の密接な原因であることを示しています。これは、GCube(再生可能エネルギー計画への保険で最も大きなプロバイダー)による最近の調査と一致しています。

彼らの最近の調査では、最も一般的な事故のタイプはブレードの破損であり、最も一般的な2つの事故原因は火災と整備不良であると報告しています。

http://www.gcube-insurance.com/press/gcube-top-5-us-wind-energy-insurance-claimsreport/

詳細なデータが時系列で表示されています。次のように分類できます。

事故の数

事故の合計数:1485

年度別:

死亡事故

死亡事故の数:105

年度別:

ご注意:いくつかの事故は複数の死亡者が出たということで事故数よりも多くの死亡者数となっています。

146人の死亡者:

●89人は、風力産業と直接支援労働者(ダイバー、建設、維持管理、技術者など)、または小型タービン所有者/オペレーターだった。

●57人は 風力産業 (例えば輸送労働者) に直接関わっていない労働者を含む一般公衆の死亡者でした。2012年3月ブラジルでバスの乗客17 人が事故に巻き込まれて死亡しました。http://bit.ly/1hPrIIn

人身事故

123件の 人身事故を説明しています。

年度別:

100件の事故は風力産業や建設/保守作業員が関与しており、さらに23件は(例えば消防、輸送労働者など)風力産業に直接関係のない市民または労働者を含みます。これらの市民の人身事故のうち6件はイギリスでした。

ヒトの健康

人間の健康状態に影響を与える33件の風力タービンの事件が含まれています。

年度別:

2012年以来、人間の健康に関する事件や人間の健康への悪影響が含まれています。これらは、以前は「その他」の中にファイルされていましたがCWIFはそれはカテゴリに値すると考えています。

事件には、健康障害およびタービンの騒音、シャドウフリッカーなどによる影響のレポートが含まれます。風車がますます認可されて人々の家の近くの不適切な場所に建設されると、このようなレポートが大幅に増加すると予測されます。

ブレードの破損

これまでで見つかった事件の最大数は、ブレードの破損によるものでした。「ブレードの破損」事故数は、ブレードとタービンから投げ出されるブレードの破片の両方が原因として考えられます。発生率別に合計280みつかりました。

年度別:

ブレードの破片は1マイルまで飛散することが記録されています。ドイツでは、ブレードの破片が近くの建物の屋根や壁を貫通しました。このような理由から、公衆の安全と騒音やシャドウフリッカーを含む他の問題にも適切に対処するために、CWIFは少なくとも風車と居住宅の間は最低2kmの距離をとるべきであると考えます。

火災

火災は発見された事件の中で二番目に一般的な事故原因です。火災はいくつかの原因で起こります–いくつかのタービンのタイプは他よりも火災になりやすいようです。合計220件の火災事件が発見されました。

年度別:

タービン火災の最大の問題は、タービンの高さのために消防隊がタービンが燃え尽きるのを見ることしかできない、ということです。これはまだ嵐の中という条件でなら合理的に受け入れられるかもしれませんが、必然的な結果として、広範囲にわたって瓦礫が散乱し燃えるということを意味します。

乾燥した気候の場合、特に森林区域の近くまたは住宅の近くに建設された場合は、明らかに広範囲に火災の危険があります。三つの火災事故により風力産業の労働者が犠牲になりました。

(管理人による追加動画)

構造上の欠陥

得られたデータから、これは3番目に多い事故原因です。145件の事例が見つかりました。

部品は耐えるように設計されるべきであるという条件ですが、「構造破損」は主に部品の故障と推測されます。これは主に、タービンへの嵐の損傷とタワーの崩壊に関わります。

しかしながら、劣悪な品質管理や保守および部品の破損も、やはり原因になりえます。

年度別:

構造上の欠陥は、ブレードの破損よりもはるかに多くの(そしてより高価な)損害を与える一方で、人間の健康への事故の影響とリスクはおそらく最も低い。リスクは風車から比較的短い距離内に限定されているが。ただし、小さい風車は現在、学校を含む建物の周りに設置されており、事故の頻度が上昇すると予想されます。

アイススロー

34件の氷のアイススロー事件が見つかりました。いくつかは複数の事件です。人間の怪我を引き起こさない限りこれらはここに記載されます。人間が怪我をした場合には、それらは上記の「人身事故」に含まれます。

年度別:

管理人による追加動画2つ。

140mに到達するアイススローが報告されました。いくつかのカナダの風力発電のサイトは、凍結期間にはタービンから少なくとも305m距離を取るよう、警告のサインを人々に送っています。実際の発生率は非常に少ないです – 2003年に出版されたreport*では、ドイツだけで1990~2003年の間に880の着氷事件が報告されています。これらの33%は低地とそして海岸線でした。

* (「ドイツの '250 MW 風力プログラム - 氷結障害の統計的評価 更新 2003」、M Durstwitz ボレアス VI 2003 年 4 月 9-11 、フィンランド)。さらに2005年に記載された報告は、アイススローの94の別々の事件と、さらに27件の事件を含む2006年からの2つの報告を含みます。

輸送

120件の事故が報告されていました。 –輸送中に45mのタービン部分が住宅を貫通る、輸送車がレストランを突き破って電柱にぶつかる、タービン部分がトンネルの中に落下するなど、を含みます。

輸送の死亡事故と人身事故は、別に含まれます。タービン部分ははしけと共に海上で失われましたが、殆どの事故は輸送機から落下したタービン部分を含みます。輸送は、一般人の死亡事故の最大の原因です。

年度別:

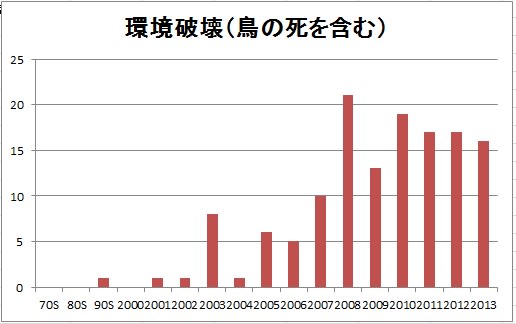

環境破壊 (鳥の死を含む)

環境破壊の136例が報告されています。―2007年以降大多数。これは、おそらく法律または新しい報道条件の変化のためです。用地そのものの破壊もしくは既報告の野生生物の死をすべて含みます。ここで報告された56件の事件は、保護種の鳥の確認された死亡を含みます。しかしながら死亡数は、はるかに高いことが知られています。

アルタモントパス風力発電所だけで、保護種のゴールデンイーグル2400羽が20年間で殺されました、そして約10,000羽の猛禽類が保護されました。(スモールウッド博士、2004)。

ドイツでは、風車によって殺された32羽の保護種オジロワシの死亡が見つかりました 。(ブランデンブルク州の記録)

オーストラリアでは、22羽の絶滅危惧種のタスマニアイーグルが、一つの風車(ウールノース)によって殺されました。

さらに詳細な情報は以下で確認できます。

www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=3071

www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1875

(管理人追加画像) http://p.tl/VdwI より

その他

また287件のその他の事故がデータ中に存在します。全く結果的構造的損傷がなかったかどうか部品の破損はここで報告されています。整備不良や(火災や感電につながっていない) 電力系統の事故なども含まれます。建設および建設支援の際の事故も含まれます。ブレードの破損や火災をもたらしていない場合の落雷も含まれます。

1996年報告書は**、ドイツだけで1992から1995年の間に393件の落雷の報告があったこと、そのうち124件はタービンへの直接の落雷、残りは配電網への落雷であったこと、を引用しています。

* * (WMEP データベースからのデータ: レポート「外部条件の風タービン操作-結果から、ドイツ 250 MW 風 力プログラム」、M Durstewitz 等、EU風力エネルギー会議、Goeteborg、1996 年 5 月 20-24)

年度別:

(管理人より)

これはレポートにもあるように氷山の一角に過ぎません。報道されてない事故もあるかもしれません。

対策すればいいという問題ではありません。日本は台風の通り道、地震列島。欧米やオーストラリアよりうんと小さい国なのに、同じように風車を建てようなんて、狂気の沙汰なんですよ。

資源採掘⇒精錬⇒運搬⇒製造⇒運搬⇒建設⇒運用⇒廃棄物 とどれだけの資源を浪費し、自然を破壊し、命を傷つけたら気が済むのかと、驚かされます。

海外でこれだけの事故が起きていることから考えてもう日本に風車は要りません。最大の防災はこれ以上風車を作らないこと。

アイススローの動画を見て驚きました。あんな氷の塊が降ってきて頭に当たったら死んでしまいます。(動画は管理人が追加しました)

再エネを推進する脱原発市民は、この数字をしっかり見て欲しいと心から願います。

※誤訳があったらお知らせください。

風力発電を推進する日本の組織が、こういった情報を一切提供しない恐ろしさを感じています。

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/9415/sikou/sikou59_uku_ari_100516.htm より

「巨大風力発電機周辺の住民の不眠や動悸、頭痛は臨床医学的には同機を起因とする病的状態である」

「臨床医学的にはこう判断してよいのです。言い換えれば公害と言ってよいのです。

さて、医者には3種類いることを知って下さい。

1、普段から患者さんの診察、治療に携わっている「臨床医」

2、主に大学などで、基礎系の研究、教育を行っている「研究医」

3、役所などで、デスクワーク中心の「デスクワーク医」(これは造語です)

臨床医から見ると「風力発電機をある夜停止させただけで、周辺のそれまで不眠などで苦しんでいた方の症状がとれた」この事例だけで因果関係は十分です。

ところが、2や3の医師の多くはこの因果関係では不足なのです。因果関係を立証しなければなりません。この間に時間のロスが発生します。

過去、水俣病やチッソの問題ではこの時間のロスが患者を増やし、結果として大きな社会問題を現在も引きずっています。血液製剤のC型肝炎ウイルス感染の広がりでは、その筋の「専門」とされる学者先生が事実を隠ぺいし、さらに当時の厚生省の職員がデータファイルをずさんなやり方で保管していた事は記憶にも新しい事です。

行政が積極的に推進してきた風力発電に対して、「健康被害あり」と環境省がはっきりと述べるのは難しい事かもしれません。環境省は調査の結果を報告すると聞いています。しかし、2,3の医師と環境省の公務員に因果関係を立証する力と意思がある様には思えないのです。環境省のおかかえ「専門医」は「人に聞こえない20ヘルツ以下の音が人体に影響するはずはない」と言及している知識不足の学者先生だからです。

環境省の皆さん。巨大風力発電機からでている、現在の法律では規制しにくい、1.5~20ヘルツの超低周波振動音は400m先で60~70デシベルというすごいレベルで測定できます。これは事業者も認めています。

まずこの実態を調べる事と、次に実際に被害者との可能性がある方を診ている臨床医の意見を聞いて下さい。加えて20ヘルツ以下の音を60~70デシベル出せるシステムを作って、そこで眠れるかどうかぜひ公開実験をしてみて下さい(まずは屋内で)。

音波発生器は5万円位。アンプは30万円位。スピーカーは特注となりますが、300万円位でできます。これで「因果関係が実証」できます。

あとは騒音計ですがこれはレンタルもあるし、環境省の中にもあるはずです。

*私の家では9~20ヘルツが20デシベルで再生可能です。頭痛と不眠がいつでも体験できます。

佐世保市立総合病院 宇久診療所所長 有吉 靖

宇久島には佐世保市総合病院の出先である宇久診療所があり、ここに、離島医療を志しているA先生がいます。先生が、医者の立場として反対派の人と一緒に各地域を回って、低周波の影響について説明をしています。おかげで島民は正しい知識を得ることができ、風車の被害に

懐疑的だった人も低周波による影響を理解するようになりました。

風力発電所建設反対で400人の署名集める 白浜町椿の住民団体

http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=269064

関西電力の子会社「関電エネルギー開発」(大阪市)が和歌山県白浜町椿の山林に風力発電所の建設を検討していることを受けて、地元の住民団体「椿風力発電の健康被害を考える会」(熊野徹児代表、約30人)がこのほど、建設計画の白紙撤回を求める住民400人の署名を集めて椿地区の長野荘一区長に提出した。

関電エネルギー開発は昨年7月、椿地区で初めて建設計画の住民説明会を開いた。地元の社団法人「椿共済組」が保有する椿温泉街東側の山林に2千キロワットの風車を3基設置する計画。

風車は民家から500~600メートルほど離れた所に設置を計画している。これを受け、椿保育園や椿小学校の保護者ら子育て世代の住民らが「民家から近く、騒音や低周波などによる健康被害に不安がある」として「考える会」を設立。昨年10月に町外の有識者を招いて勉強会を開いた。その後、1月中旬までの間に会員が椿地区の各世帯を回って反対署名を集めた。椿地区の人口は1月31日現在で668(男317、女351)人、370世帯。

同会の設立発起人、熊野幸代さん(40)は「地区外の人からも応援の声を頂き、活動を通じて椿温泉が多くの人に愛されていることをあらためて感じた。地域に誇りを持ち、風力に頼らないまちづくりを目指していきたい」とし、長野区長は「関電側から正式な風力発電所建設の申し入れがあれば署名を提出する。その後、区民総会で区民に建設の賛否を問いたい」と話している。

(2014年02月27日更新)![]()

(管理人より)長崎県佐世保市の離島 宇久島の風車反対運動を見て、まさに祝島の原発反対運動と同じだと思いました。私は

原発もNO! 再エネもNO! かけがえのない島の暮らしと自然を守っていただきたいと思います。原発反対と再エネはセットではありません。

長周新聞 2/26 をアップしておきます。

下関 安岡沖洋上風力反対運動 署名 3万3000筆超えています。

下関にお住まいの、お知り合い、お友達、ご親戚にも広めていただけたらと思います。

http://bit.ly/1kfoXDH 反対する会HPより

◎署名場所:以下の病院で署名ができます。

「りゅう呼吸器科内科」 下関市安岡本町2-1-22

「安岡病院」 下関市横野町3-16-35

◎署名簿の送り先:〒759-6604 下関市横野町3-15-10 社会福祉法人 松涛会 川瀬 英盛

◎メールによる署名参加:yasuoka.fusha@gmail.com 宛にメールを頂ければ、署名用紙をお送りします。

返信もPDFメールで受け付けます。

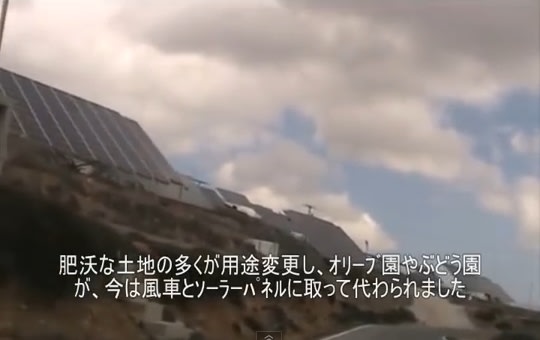

宇久島や祝島だけでなく、日本列島がクレタ島のようになる前に、再生可能エネルギーをやめなければならないと、私は思います。

18:45からレドックスフロー電池について

(管理人より)現在、再生可能エネルギーの大量導入に伴い、蓄電池開発関連のニュースがネット上でもしょっちゅう見られるようになりました。環境ビジネスオンラインでもよく出てきます。

レドックスフロー電池は、NEDOが財閥と組んでずっと研究してたってことですね。あ~なんか嫌な予感。

電力貯蔵用レドックスフロー電池 (重松敏夫)(※動画の方ですね)より

http://www.dbj.jp/pdf/investigate/area/kansai/pdf_all/kansai1303_01.pdf より

レドックス・フロー電池(Wikipedia)

「室温で作動するため熱源は特に必要としない。また、燃焼性・爆発性の物質を使用・発生せず、先行して実用化されたナトリウム・硫黄電池より安全性で優れている。 また、イオン種によっては化学反応を伴わないため溶液の組成が変化しにくく安定性も高い。設備も、大部分が一般的な機器で構成できるうえ、繰り返し充放電で長寿命を期待できる。レアメタルなどの希少資源の必要性も低い。 電池容量を増すには、ほぼ溶液のタンクを増設するだけですむため、大型設備に適している。

一方、水溶液を使用するため、水の電気分解が生ずる電位が制限となり、エネルギー密度を上げることができない、大型化は容易だが小型化は困難、溶液温度が上昇すると支障があるため冷却装置が必要、などの制限もある。

なお、バナジウムは電池運転中に電極上で少しずつ酸素と反応してバナジン酸となるが、これは価数が5価で固定されて充放電に関与せず、容量低下(損失)を生じる。一方、ウランはオキソ酸の形で酸化数が変化することから、この問題を回避可能と考えられ、研究が進められている。」

ん? あの「ウラン」を使う? 安全性は??上の表は バナジウム・レドックスフロー電池の場合ですから。

ウラン・レドックススロー電池で検索するとこんな資料がありました!

http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/pdfdata/JAERI-Tech-2002-018.pdf

電池活物質としてのウランの有効利用

(日本原子力研究所)https://www.jaea.go.jp/index.html

2002年の時点で、原子力ムラでこんな研究してたんですね!!

劣化ウラン廃棄物が、同じ県にあるだけでも困ったと思うのに、↓

三井化学岩国大竹工場、劣化ウラン廃棄触媒のドラム缶3379本が海の近くの新倉庫に移動。

こんな劣化ウランを使った、どでかい電池が、メガソーラーの周りなどに置かれるかと思うと、正直恐怖です。やめてほしい。もう開発もやめてほしい。

毒物を利用して生産物を作ってはいけないと思います。しかも「夜間の余剰電力を貯蔵する」と書いてあります。

夜間の余剰電力を貯蔵する=原発の電気を使う=原発のため

表向きは自然エネルギー=再生可能エネルギーのためという口実で、蓄電池開発を加速化して、結局、原発の余剰電気のために、劣化ウランも利用して蓄電池を作るという策略だったということです。

再エネを推進するということは、やっぱり原発体制を補完しているという構造をここにも見て取れると思います。

こんな研究もありました。2800万円の研究費。原発事故前です。

高いエネルギー効率をもつウラン・レドックスフロー電池の研究

http://kaken.nii.ac.jp/d/p/15206111.ja.html 東北大学・金属材料研究所・教授 塩川 佳伸

爆発の可能性や、蓄電池の廃棄物については一切触れられていません。モノを開発するなら後始末のことも考えなければならないはずではないのでしょうか?

再生可能エネルギーに異を唱える人はほとんどいません。完全に再エネ翼賛体制。

エネルギーと軍事は表裏一体です。私は軍事目的でこのような蓄電池の研究がなされてるのではないかという気がして仕方がありません。

Taiwanese Wind Farm Kills Goats By Sleep Deprivation より画像

BBC NEWS Page last updated at 12:33 GMT, Thursday, 21 May 2009 13:33 UK

風力発電所が”台湾のヤギを殺す”

台湾で膨大な数のヤギが、風力発電所からの騒音により衰弱し死亡した可能性があります。

8基の巨大な風力タービンが放牧地の近くに設置された後に400匹以上のヤギを失ったと、離島に住む農場主はBBCに語りました。

農業委員会は、騒音のせいで睡眠不足になり、それがヤギの死亡原因となった可能性があると疑っています。

台湾電力(Taipower)は、他の場所で新たな農場を作る費用の一部を支払うことを申し出ました。

同社の広報担当者は、死亡の原因はまだ調査する必要があるが、ヤギが騒音で死んだのかどうかは疑わしいと述べました。

風力発電所が建設される約4年前は、農場主のクオジン·シャンは約700匹のヤギを所有していました。

電気を起こす風車が設置された直後に、57歳である彼のヤギが死に始めたと言います。現在、ちょうど250匹のヤギが残っています。

澎湖(Penghu)は、その強力で唸るような風で有名です。

クオ氏は、風が強ければ強いほど、発電機がより大きくなったと言いました。

「ヤギはやせこけて見えましたし、食べていませんでした。ある夜、私は農舎へ出かけてみるとヤギがすべて立っており、眠っていませんでした」「私はなぜかわかりませんでした。わかっていたならば、私は死を阻止するために何かしたでしょう」と彼は台湾BBCのシンディー・スイに語った。

明白な妥当性

そのような大規模な死を報告した農場主はクオ氏ただ一人であると、農業委員会の地元の家畜検査官は言いました。澎湖諸島の中で、彼の農場が最も風車に近く、わずか40mの距離であったため、彼の主張はもっともらしかったのだと述べました。

「異常音は、動物の通常の成長と食物摂取に影響を及ぼし、動物を睡眠不足で苦しめる可能性がある」とLu Ming-tseng は述べました。

電力会社はクオ氏が移転することの援助は申し出たが、ヤギの損失の賠償はないだろう、とクオ氏は言いました。

「移転することは痛みですが、それしかできません。私は風車と共に生き伸びることはできないのですから」と彼は言いました。

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8060969.stm

Wind farm 'kills Taiwanese goats'

A large number of goats in Taiwan may have died of exhaustion because of noise from a wind farm.

A farmer on an outlying island told the BBC he had lost more than 400 animals after eight giant wind turbines were installed close to his grazing land.

The Council of Agriculture says it suspects that noise may have caused the goats' demise through lack of sleep.

The power company, Taipower, has offered to pay for part of the costs of building a new farmhouse elsewhere.

A spokesman for the company said the cause of the goats' deaths still needed to be investigated, but that it doubted the goats died from the noise.

Before the wind farm was built about four years ago, farmer Kuo Jing-shan had about 700 goats.

Shortly after the electricity-generating turbines were installed, the 57-year-old says his animals started to die. He now has just 250 goats left.

Penghu is notorious for its strong howling winds. Mr Kuo said the stronger the wind, the louder the machines became.

"The goats looked skinny and they weren't eating. One night I went out to the farmhouse and the goats were all standing up; they weren't sleeping.

"I didn't know why. If I had known, I would've done something to stop the dying," he told the BBC's Cindy Sui in Taiwan.

Plausible

A local livestock inspector from the agriculture council said that Mr Kuo was the only farmer to have reported such large-scale deaths.

He said his claim was plausible because of all the farmers in the Penghu archipelago, his farm was closest to the wind turbines - only 40m away.

"Abnormal noises could affect the normal growth and feeding intake of animals and cause them to suffer sleep deprivation," Lu Ming-tseng said.

Mr Kuo said the power company had offered to help him move but that there would be no compensation for the loss of his goats.

"It's a pain to relocate, but what can I do. I can't survive with the wind turbines," he said.

2009年のBBCニュースの記事です。訳は管理人。(下手ですみません)

台湾の牧場のヤギが風車の影響で死んでます。40mとかありえないですよね。怖すぎる!

ヤギにはノセボ効果も、お金が儲かるかどうかも関係ありませんから。

澎湖諸島は、、台湾島の西方約50kmに位置する台湾海峡上の島嶼群。澎湖列島、澎湖群島とも呼ばれる。島々の海岸線は複雑で、その総延長は約300kmを誇っている。大小併せて90の島々から成るが、人が住んでいる島はそのうちの19島である。

とありましたので、新しくなったグーグルmapで行ってみました。http://bit.ly/1fQAVMR

健康被害のレポート2つご紹介します。

「風車騒音・低周波音による健康被害」 08年8月8日 「風車問題伊豆ネットワーク」事務局 より

フランス、ドイツ、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリアで健康被害が訴えられているという。

オランダとドイツ国境に建設された風力発電施設では、1.9kmまでの住民が不快を示しているという。

イギリスでも風車から1.6km先で被害者が出ている。

風車による低周波音健康被害は超低周波音によるものと推測されている。超低周波音は、低周波音以上に距離減衰力が弱く、遠方まで伝播する。

被害は、風車からの距離1km以内に住む人に多発する傾向がみられるが、地形などにより1kmを超えた遠方でも発生している。音波が遠方まで届くからである。

ウインド・タービン・シンドローム:ある自然実験に関するレポート

ニーナ・ピアポント、MD、PhD

日本語版訳 鶴田由紀

風力発電が先行している海外で、これだけ健康被害が出てるのに、日本に導入する意味がわかりません。

反対する会の会合を以下のとおりに実施します。地域住民の方々の参加をお願いします。反対の支持は大きく裾野を広げています。これまで集会に参加されていない方々も、これを機会に参加しませんか。反対運動の動向・現況を把握いただけると思います。

速 報:この住民集会では、山口県在住の風力発電被害者の方の講演(被害実態の体験談)をおこないます。

記

日時:平成26年3月9日(日曜日)、午前9:30~12:00

場所:下関市役所安岡支所3階講堂

※駐車場が道路拡幅工事により狭くなっております。できるだけ公共交通機関でのご来場をお願いします。

http://mainichi.jp/select/news/20140222k0000m040160000c2.html

毎日新聞 2014年02月22日 07時12分(最終更新 02月22日 13時25分)

東京電力福島原発事故後、再生可能エネルギーの一つとしてますます重要性が高まる風力発電だが、風力発電単独の環境基準がなく、全国で騒音などの問題が起きている。愛知県田原市では、風力発電施設のそばに住む農業男性が、騒音を理由に運転停止を求める訴訟の準備を進めている。この男性の家を訪ねてみると、鉄道や幹線道路などが放つ騒音とは異質な音が、家の中まで侵入していた。【清藤天】

北西の風が吹き、風力発電の風車が回っている。規則的な「フォンフォン」という音と「ブォー」という連続音が混じる。ミツウロコグリーンエネルギー(東京)が2007年1月に設置した久美原風力発電所(1基、出力1500キロワット)の北東約350メートルの所に、農業を営む大河剛さん(45)の家がある。

風車の音に悩む大河さんは昨年8月、運転停止を求めて仮処分申請したが、名古屋地裁豊橋支部は同10月、騒音について「受忍限度を超えると評価できない」などとして、申請を却下した。

音の違いを聞くため1〜2月に早朝、日中、夕方の3度訪ねた。「ジェット機というか、古い換気扇やエアコン室外機を回すような音」と大河さんが説明する「ブォー」という音は3回とも聞こえた。風の強さによって高くなったり低くなったりし、さらに鋭い感じになったり、太くなったりする。「稼働直後の夜中、家族が『何の音だ』と跳び起きたくらいだ。風の強さで音が波を打ち、いらつく」と大河さんは言う。

周辺で苦情を訴えるのは大河さんだけだ。実際、記者が訪ねた3度とも、発電所から等距離の別の民家付近で聞き比べてみたが、北側はほとんど音は聞こえず、南側も風切り音はするが、換気扇が回るような音は感じなかった。

大河さん方で環境省が09年11月に測定した結果は、夜間で屋外約47デシベル、屋内約36デシベル。環境基準は夜間屋外で最大45デシベルと定められている地域だ。大河さんは17年ほど前、「静かな場所で暮らしたい」と転居してきた。しかし、一家4人は風車稼働後の07年6月に約3キロ離れたアパートで、毎晩避難する生活を送っている。

ミツウロコグリーンエネルギー電力事業部は「基準を守り、行政指導に従ってやっている」と説明する。

環境省が2012年度に出した調査報告は、風車騒音には低周波が多く含まれるため構造物を通り抜ける力が強く、一般住居は10デシベル程度しか低減できないとしている。さらに、回転数が変わることで音がゆらぐ「振幅変調音」で不快さが高まると指摘する。

同省大気生活環境室によると、全国の風力発電施設は、03年度末に741基だったが、12年度末は1916基に増えた。10年度に実施された全国調査では389カ所のうち、苦情や要望書が出された施設が64カ所あった。再生可能エネルギーの比重を高めるために、騒音は解決すべき課題となっている。

だが、風力発電に対する単独の環境基準はなく、対応は設置先の自治体に任されている。大河さんの家がある田原市は12年5月、民家との距離を600メートル以上離すことを定めた独自のガイドラインを施行した。

同省の12年度の調査報告は、夜間の屋外の目標値を35デシベルと提案しているが、「いま問題のない施設も抵触する」などと事業者側の反発があり、風車騒音に対する環境基準設定のめどは立っていないのが現状だ。【清藤天】

2/24長周新聞

2/19長周新聞より

「クリーンエネルギー」は、経産省が言ってることで、実際には「クリーン」とは限りません。

原発も「未来の明るいエネルギー」と言って、国はメディアを使って宣伝してきたわけですから。

市民が命と環境を守る立場で、発電技術を検証していくことが重要です。

専門家に任せるのではなく、自分でも調べてみることの大切さを福島原発事故の経験で学びました。

国と企業のしていることをよく見て、いのちと環境を守りましょう。

(管理人より)まあ、驚きましたね~。女の子に人気絶大のプリキュア。産業化してるようですが、そのプリキュアのアニメのエンディング背景に巨大風車が描かれています。さりげなくというよりは、むしろ、風車の中心部をピカッと光らせてますので目立ってますよね。

周辺も 夕焼けか? サンセット? レインボウ~ッ?! 色使いもまさに夢の世界!

これで、小さな女の子とお母さんに、国策再エネ刷り込み完了。毎週見るので忘れません。危険なものだと一切思いません。

スポンサーはhttp://bit.ly/10YE2Lb をみると 木下工務店ですね。http://www.kinoshita-group.co.jp/solarpower/ より

ソーラーパネルがど~ん!のHPがっつり、再エネ産業ですね。売電がんがんしてそうですね!わかりやす!

他にもあるかもしれませんね。テレビもアニメを見ないため知りませんが、完全にステルスマーケティング・・・国策再エネはついにここまで来たかと恐ろしくなりました。

もしどなたか発見されたらコメント欄にご通報ください。追記していきます。

風力発電の巨大風車の支柱の後方に発生していた低周波が、カルマン渦として雪とライトでみごとに映し出されています。

支柱の後方には乱流が生じ、気圧の急激な変化が起こるため、コウモリが近づいただけで肺の中で血管が破裂し肺が血でいっぱいになって死んでしまうそうです。この後方乱流によって低周波が生じます。

【カルマン渦】

カルマン渦またはカルマン渦列は、流れのなかに障害物を置いたとき、または流体中で固体を動かしたときにその後方に交互にできる渦の列のことをいう。ハンガリー人の流体力学者セオドア・フォン・カルマンにちなむ。

流体中に突き出た障害物は振動発生の原因になることが、気象の世界でも証明されています。

和歌山県由良町の由良守生さんという由良町議の方の動画です。低周波音測定器で測定されています。

ご自身も健康被害が有り、周辺の方の健康被害の様子や行政の圧力の凄まじさなどが語られています。

由良風車騒音問題↓

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/9415/sikou/sikou109_yura_siron1_130110.htm

※低周波音とは、音の高さを表す周波数がおおよそ100Hz以下のものを言う。

日弁連も意見書を提出しています。

低周波音被害について医学的な調査・研究と十分な規制基準を求める意見書

2013年(平成25年)12月20日 日本弁護士連合会

4p

環境省も低周波が出ていることを認めています。

平成22年3月29日 風力発電施設から発生する騒音・低周波音の調査結果(平成21年度)について(お知らせ)

平成17年に中部電力が低周波音の映像化装置を開発していました。 低周波音用“音カメラ” こんないいものがあるのに一般に貸出ししないそうです。驚きました。何のための開発かと呆れます。

風車で低周波は実際に出ていて証明もされている。被害者も全国にいる。

最大の防災は風車を作らないことです!それしかありません。

低周波音源探査装置(低周波用音カメラ)の開発

騒音調査、低周波音、音源探査、可視化

追記

『風力発電の不都合な真実』(武田恵世) 61~62p より 抜粋

風力発電機の後方には、後流渦または後方乱流という複雑な乱気流が発生します。それが、近くの風力発電機の回転をさまたげるので、風力発電機の間は相互にブレード直径の3倍以上、後方には7~10倍離すべきだとされています。しかし、実際にはこれはまず、守られてはいません。

またタワーも巨大なので、風が当たるとカルマン化渦という乱気流が発生し、大きな騒音や低周波音、つむじ風などが発生します。こうした乱気流によると考えられるコウモリの大量死が、アメリカやカナダで報告されています。

カナダ研究者チームが風車の回りで死んでいる動物を調べたところ約6 割がコウモリだった。死んだコウモリ188 匹を回収し原因を究明した。解剖して判明した死亡原因はブレードが回る時に起こる急激な気圧変動!コウモリの死因は低周波ではなく、ブレードが回る時に作り出される急激な気圧の変動で、肺の中の血管が破裂し、血液が肺の中に充満した事に依る。

風力撤回求める住民が圧倒 下関市綾羅木地区で説明会 原発と同じ安全宣伝に憤り(2014年2月10日 長周新聞)

http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/huuryokuteltukaimotomerujuumingaaltutou.html

下関市の安岡沖で進められている洋上風力発電建設にむけて、前田建設工業(本社・東京)による「計画と環境調査」の説明会が9日、綾羅木地区で開かれた。計画予定地から2㌔圏内に入る綾羅木地区で説明会が開かれるのは今回が初めて。昨年10月に安岡地区住民を中心に反対する会が発足し、市内で反対署名が盛り上がりを見せているなかで、綾羅木地区住民を中心に近隣地区などから約120人が参加し、建設ありきで突き進む前田建設工業に対して、住民たちが怒りをぶつける場となった。

◆反対署名は3万筆をこえる◆

はじめに事業者である前田建設工業下関プロジェクト準備室のメンバーが紹介され、事業計画、環境影響調査についての説明をおこなった。平成21年に調査を開始したことや、安岡の沖に最大20基(6万㌔㍗)の風力発電を設置する計画であること、すでに風況調査、海底地質調査などを終え、昨年12月からは環境影響調査(騒音・低周波音、景観、風車の配置)を開始していること、今後、前田建設を主体とした合同会社をつくって進めていくことが説明された。

続いて質疑応答に移ったとたん、幾人もが挙手して住民たちが思いをぶつけた。最初に発言した男性は、「平成21年度から基本調査をやっているというが、“水面下で進められているので広めないでほしい”といわれていたことも聞いている。だいたい、平成21年からどれだけ時間がたっているのか。なめているのか」と発言し、会場からも「そうだ、綾羅木をなめているのか!」と怒りの声が飛んだ。前田建設側が、「連合自治会には何度かうかがってご説明していた」と答えたのに対して、「自治会のせいにしないでください」「これは国・県の事業ではなく民間の事業だ。民間企業がなぜ地元を分断するようなことをいうのか!」とのっけから住民の怒りが噴き出すことになった。

ある男性は、オーストラリア最大の投資銀行・マッコーリーが、昨年10月に前田建設工業と提携し、再生エネルギー事業に乗り出したこと、前田建設工業のホームページに「安岡沖の洋上風力発電の成功事例をもって全国に展開する」と書いてあることを指摘。会場から「あなたたちは下関を外資に売るつもりか」と声が上がった。

別の男性は「調査基準は原則1㌔、余裕をみて2㌔とあるが、これは今から15年前の平成10年のもので、風力発電も500㌔㍗で健康被害に関してはわかっていなかったときのものだ。しかも今度できるのは3000㌔㍗が20台だという。なぜ意味のない基準を持ってくるのか」と問うた。

◆外資に街を売飛ばすな 住民無視に怒り噴出◆

また、熊毛郡平生町の風力発電所の近くに住む住民から、反対する会のホームページに寄せられたメールが紹介された。平生町の風力発電は、日本風力開発の運営でスタートしたが、資金繰りが困難になり、現在は大阪ガスの子会社が運営していること、差出人の自宅は600㍍しか離れておらず、「夏は天井や床から響き渡る音がして気が狂いそう。転居したいがガンを煩い、我慢してなんとか生活している状況。被害のひどい3世帯のうち1世帯は半年前に家を出た」といい、頭痛やめまい、まっすぐ歩けない症状が出ていること、そうした健康被害について町役場を訪ねても相手にされず、議員に訴えても梨のつぶてであることを綴っていた。

読みあげた男性が、「これでも、“調査しているから問題ない”というのか。反対署名が3万筆をこえたことについてどう考えているのか。2㌔圏内に3万人、3㌔圏内には5万人もが住んでいる。回答書には、“地元のみなさまに貢献する”とあるが、地元のことを考えるのであれば勇気ある撤退をお願いしたい」といい、大きな拍手が起こった。

別の男性は、「風力発電は、これまでは山の中の人口密度の少ないところにつくっていた。今度はこれだけ住宅の多い、人口密度の高いところにつくるという。知人に風力にかかわる人がいるので話を聞いたが、1㌔以上離れた場所で農作業をした人が幾人もいきなり倒れたことがあったという。それが公然の秘密になっている。水俣病の健康被害と一緒で原因不明というだけでなく、医学的に立証されてから住宅密集地につくるのが本当ではないか」といった。

さらに「北浦では北西の風が常時吹く。この設置のエリアを見て、風向きを考えると、垢田中の方面に向かってちょうど風向きがぴったり合っている。70年以上ここに住んでいるが、昔から北浦海岸は風口になるから工場はつくってはいけないとされてきた。工場は海上に煙や騒音が抜ける山陽側に集中している」と発言した。

前田建設側は回答に窮し、「環境調査を通じて、みなさまにどんどん情報を文書や数字で公開していきたい。少しでもご理解をいただきたいということしかない」といった対応に終始し、不信感を煽る結果となった。

◆低周波で住めない街に 「下関全体の問題」◆

地元の医師は、風力発電による騒音、低周波に関する健康被害について調べたことを住民に発信した。低周波が人体に及ぼす影響については世界中で研究が進められているとし、ワシントン大学の教授の論文を市大の教授とともに翻訳したものを公表。耳に聞こえる騒音以外に聞こえない超低周波音によるリンパの動きから、内耳疾患であるメニエル症候群を引き起こすことなどを指摘し、「直す方法は、去るしかない。風力発電ができたら安岡・綾羅木・伊倉・垢田はゴーストタウンになる。安岡・綾羅木地区だけの問題ではない。なぜ一私企業のために下関が潰されないといけないのかという問題だ。核実験を監視する軍事施設には10㌔以内に風力発電をつくってはいけないとなっている。彼等は非常に正確なデータをもっているが、低周波の影響があるということだ」とのべた。

そして、全国の風力発電立地点では、夜眠れないために車で寝たり、頭痛、吐き気をもよおすなどの症状が出ていること、ビニールハウスで気分が悪くなったり、鶏が鶏舎に入りたがらなかったり、子牛の死産や奇形が出ていること、下関市内で32基が林立する豊北町でも、牛の乳が出なくなるなどの被害があり、酪農を廃業した人もいることを報告。その経験からも「豊北町の住民が署名にたくさん協力してくれた」と話し、「風力発電が建ったら三年後に病院を閉じます。それほど本気で反対運動をやっている。絶対に許可してはいけない。“環境影響調査”の項目には人体に対する影響は入っていないし、建ってもいないのにデータを出すとは、全くのインチキデータだ」とのべた。

前田建設側からは既存の立地点の健康被害などが何ら明らかにされないなかで、住民が独自に調べて事業者に突きつける格好で説明会は進行した。健康被害について問われた事業者側が「医学的にはわからないが、報告書を読ませてもらって、超低周波音とは直接的な因果関係が認められていないと認識している」と答えたり、環境調査について「何ヘルツから調査しているのか」と問われたさいに「私のほうでは把握していない。低周波音についてはやっているが、超低周波音についてはちょっと…。すぐに調べる」と答えるなど、いい加減さを露呈する度に会場がどよめき、住民たちを唖然とさせていた。

◆しどろもどろの企業側 いい加減な姿勢追及◆

20代、30代からも意見が上がった。ある男性は、「安岡・綾羅木の住民一人一人を説得するつもりがあるのか。それとも国からOKが出たら無視して進めていくのか。その辺の企業倫理について聞きたい」とのべた。別の男性は「子どもとかかわる仕事をしているが、日頃、自分は子どもたちに、“曖昧なことはいうんじゃない”“はっきりいいなさい”と教えている。大人を手本にするようにともいっている。曖昧にせずにはっきりと答えてほしい。詳しい知識はないが、言葉にはしっかり責任をもってほしい」と語り、「洋上風力発電を見て子どもがどう思うだろうか、未来の子どもたちにとっても大事な問題。そこを無視されるのは非常に残念に思う」とのべた。

不動産関係に勤める婦人は、1昨年夏に富任に家を建てた人が売りに来たこと、別の建設会社も安岡に土地を買って開発をかけたがすでに2件キャンセルがきており、さらに大手の業者も土地を購入しているが心配していることを明かした。「こんなところに住めないということが現実に出ている。人間が生きてはじめて電力が必要になる。みんながいなくなるところに風力発電は必要だろうか。本当に撤退していただきたい」といった。男性は「これだけ反対意見が出ているのになぜそんなに急ぐのか。資料を見ると今年の10月には“基礎製作”開始とある。住民に説明するための資料に、審査の結果が出る前に基礎をつくるという計画が出ているのは、“反対してもだめなんだな”とみなが思うことを考えてつくっているのではないか」とのべた。

前田建設工業が「~ぐらい」「~など」といった曖昧な発言をくり返すことに苛立った住民がそのことを指摘するのに対して、会場に来ていた「日共」県議が、「前田建設の事業説明会であって反対集会ではない。言葉尻をとって現場の所長をいじめてもしょうがない。手順がある。お互いわきまえたほうがいい」などと住民側を批判するひと幕もあり、「あいつら何しに来たんだ?」と違和感を与えていた。

◆立場こえ団結する機運 先行事例にさせぬ ◆

その後発言した婦人は、「すでに風力発電ができているところで健康被害が出ているのを聞いて、基準値がどうこうではない、反対だと思った。人の健康はお金にかえられない。原発も同じで、いつの間にかできて、あれだけの被害を出している。もうつくらないでほしい」といった。

自治会の関係者は、「冒頭、連合会に説明して了解を得たようなニュアンスに聞こえたが、地元の者としてそんな話はない。連合会が前田建設に従って、賛成しているように受け止められるようなことはいわないでほしい。訂正してほしい」と怒りを込めて発言した。若い父親は、「計画されている風力発電の真ん前に去年家を建て、子どもも去年生まれたが、こういう状況のなかで家を売りに出した。売れるかどうかもわからないが、売れなかったらどうするのか。そういうところに住めるのか。子どもに被害が出たらどうするのか」と迫った。

「これでは欠陥商品を押しつけられているようなもの。綾羅木の景観や風向きは公共の財産であって独り占めすることはできない。福島の止められない汚染水のこともあるが、低周波も止められないというのであればやってはいけない。綾羅木地区には不適当、見直してもらいたい」「数字的なものが出てくるかと思ったが、健康被害はテレビなどでもとり上げられているにもかかわらず、まったく無頓着。もっと住民が納得いくように、平生町や豊北町・豊浦町の被害の数値を建てる前に出すのが本当の説明会だ。福島もいまだにふるさとに帰れない。そういうことになってはいけない」「安岡の漁師はみな反対している。漁師は今、月に3万円しかないなかで一番かわいそうだ。魚もとれなくなっており、生活の基盤も失ううえ、住むところもなくなる。“漁業権を考えた”などとよくいえたものだ」という意見も上がった。

安岡沖洋上風力発電建設に反対する会HPより 転載 http://yasuoka-wind.jimdo.com/

風力発電は人間の健康に害を与える可能性がある

原著: Wind Turbines can be Hazardous to Human Health

著者:Alec N. Salt, Ph. D., Cochlear Fluids Research Laboratory, Washington University in St. Louis.

邦訳:医療法人 りゅう呼吸器科内科医院長

巨大な風力発電は、風車を稼働させる風が渦をまいている時には、非常に低い周波音と、超低周波不可聴音(20ヘルツ以下)を発生させる。超低周波音の量は、多くの要因による。例えば、風力発電装置のメーカー、風の速度、出力、地形、近くの風力発電の存在(一つの風車から出た乱気流が別のもののブレードに巻き込まれるときには増大する)などである。

超低周波音は聴取不可能で、耳にする音の大きさとは関係が無い。超低周波音はそれを検出できる音声レベル測定器でしか測定できない。ビデオカメラや、他の録音機器などは超低周波を感知せず、その音を再生することもない。

風車によって生じるレベルの超低周波音は聞こえないが、耳は、確実にそれを感知し反応する。図は、超低周波音が耳に発生させる巨大な電位差を示す。その電位は(この場合、18.7mV pk/pk 振幅)耳に聞こえる普通の周波数帯の約4倍の振幅を持っている。これらの測定結果は、耳の低周波領域が超低周波音に対して非常に敏感であることを示している。

我々の測定結果は、耳というものは、他の聞こえる音が低レベルであるか、または聞こえないレベルである時に、超低周波音には非常に敏感であることを示している。したがって家や枕もおそらくこの問題に関わっている。わかりやすくいうと、超低周波音による耳への最大の刺激は、家の中にいても生じることになる。なぜならば風車の耳に聞こえる音は家の壁で遮断されるが、超低周波音はいかなる小さなすき間も簡単に通り抜けてしまうからである。

同様に、片方の耳を枕につけることによって耳に聞こえる音は遮断できても、超低周波音は遮断できない。いずれの場合においても、超低周波音は、その音が聞こえなくとも耳を強く刺激することになる。60dB SPL以上のレベルで150―1500ヘルツの範囲の高周波音の存在は、超低周波音の耳への反応を抑制する。超低周波音の影響を他の騒音で紛らわすことは可能であろうが、その騒音の周波特性が考慮されなければならない。1500ヘルツ以上の周波数は何の役にも立たないであろう。

耳が超低周波で刺激されることはわかっているが、それが聞こえないのになぜ問題になるのであろうか。たとえ耳に聞こえなくとも、超低周波音が悪影響を及ぼすいくつかの形があるのだ。

1.聞こえる音の振幅や振動に変化を来す。

超低周波音は耳の感覚細胞の感受性を変化させることによって、感覚細胞に悪影響を与えることが知られている(たとえば、ステレオの音量を繰り返し上げたり下げたりするように)。これこそが音声レベル測定機を用いて測定できない、生理的振幅変調の一つのあり方なのである。聞こえる音の振幅の変化を音量測定器で測定している人は、完全に違うものを見ていることになる。生理的な振幅の変化は、数デシベルの変化ではなく、ボリュームをゼロから最大にまわすくらいの変化を伴う、より強力なものになりうるのである。したがって、超低周波音が誘発するコンポーネントを考慮しないで振幅の変化を研究しても、おそらく問題の本質に関する説明にはならないであろう。

症状:動悸、イライラ不快感、ストレス

2.“意識下”の経路を刺激する。

耳の多くの神経の活動が“聞く”ということにつながるものではないということがわかっている。内耳の卵形囊や半器官のから出ている神経が刺激を受けると、眼振や頚の筋肉の緊張となるかもしれないがそれが音として聞こえはしない。明らかに聞こえる音の聴覚経路はかなり解明されている。それは、蝸牛の内毛細胞から始まり、一型聴覚神経束を通り、脳内の蝸牛核の紡錘細胞に達する。この経路はよく研究されてきている。耳の外毛細胞(超低周波音に敏感)は、この意識に関わる経路とは繋がっていない。これらは、二型の神経束(全神経の約5%)に繋がり、脳の顆粒細胞から車輪細胞を通って、脳の他の経路に達する。車輪細胞は聴覚を抑制することで知られている。そのことから、なぜその刺激が聞こえないのかを説明できるかもしれない。顆粒細胞は、注意や警戒に関する経路と繋がっていることが知られている。この経路の刺激が人の眼を覚まさせると考えるのはまちがいないであろうが、実際に眼を覚まさせた原因となるものは聞こえさえしないであろう。

症状:不眠、パニック、高血圧を引き起こす慢性睡眠障害、記憶障害その他諸々

3.内リンパ水腫を引き起こす

内リンパは、液体が満たされた耳の部屋で、風船のように繊細な膜で被われている。メニエル病のような状況下では、この場所の腫大が起きる。この患者たちは、繰り返すめまい発作、低周波領域の聴覚障害、耳鳴、耳の閉塞感におそわれる。低周波音は、障害となったり聴力に影響を与えたりしないレベルであっても、内リンパ水腫を引き起こすことが知られている。これはすぐに生じるが回復も早いため、些細なこととされている。この影響は、50ヘルツ程度では立証されてきているが、それより低い周波や超低周波音ではまだ研究されていない。超低周波音に対する内リンパ水腫の反応が、聴取可能な音に対する反応よりもより大きいことがわかっているので、より周波の低い音が水腫を引き起こすことはないということはありえない。水腫が大きくなると、内リンパは動き、風船即ち球形囊の弱い部分を拡張させる。球形囊は体の平衡感覚の受容体で、それが障害を受けると、バランスが取れなくなり、めまい(空間識失調)や吐き気を催す。特に片方の耳(先に述べたようにおそらくは枕に付けている方の耳)だけが影響を受けた場合そうなる。これまでの研究は、短時間の曝露下の研究であった。影響は、音声に対する長期間にわたる曝露下で増大するようである。さらに、蝸牛の螺旋部分が閉塞されるまで内リンパ水腫が増加すると、このために耳は低周波音に約20デシベルより敏感になり、疑いも無く問題を悪化させることになる。

症状:不安定、平衡障害、めまい、吐き気、船酔い感覚、耳鳴、耳閉感。

4.おそらくは騒音から生じる聴覚障害を悪化させる。

動物たちは、低周波音が伴っていようがいまいが、有害な騒音にさらされてきた。非常に低い低周波音が存在すると、動物たちは、よりひどい聴力の損失とより広範な毛細胞の消失を経験することになった。したがって、何か騒音を伴うことをする時(例えばチェンソーを使った芝刈)、もし低周波音や超低周波音のレベルが高ければ、耳への悪影響はより大きくなりうるであろう。それゆえ、超低周波音(やはり耳には聞こえない)の発生する音源の近くで騒音に晒される時間を過ごす時には、耳の保護器具を用いることが重要である。付け加えると、耳の保護器具、特に耳を覆うタイプは、聞こえる有害な音は減少させはするが、超低周波音からは守ることはない。

以上述べたメカニズムのいずれもが、これまでに発表されたデータに基づいており、その現象が実際に存在し、したがってそれを科学的に実証可能なプロセスにできることを示している。これら4つのメカニズムのうちどれもが起こりえないということを示した人は未だにいない。

しかしながら、人体において、それぞれの現象が、風車から出る超低周波音に長期にさらされることによってどの程度生じるかは、まだ立証されていない。しかし、いずれもが、今や、さらなる詳しい研究を必要としている。それらが人間に起こしうる潜在的な症状はかなりなじみのあるものであるけれども。

風力発電産業は、風力発電が人間の健康に悪影響を及ぼす可能性があるという主張を一般的に軽視している。例えば、Scott Smith 、CanWEA (カナダ風力発電協会) の政策副会長は、Chatham-Kent Tribunal(20011年春)の裁定のレポートに言及して、次のように述べた。「風力発電と健康被害との間には直接的な関係は無いとはっきりと指摘した専門的、科学的で医学的な情報と合致しているので、風力発電産業は裁定委員会の決定を歓迎している。」

この軽視発言は、Chatham-Kent裁定の結論の真意が理解できていない。特に、「風車が人間に有害かどうかの一点に議論を単純化するべきではないということをこの事例はみごとに示した。裁定委員会に提出された証拠は、風車が居住者にあまりにも近くに建設された場合、健康被害が起こることを立証している。この論争は、今や程度に関する議論に発展してきた。」という点においてである。

風力発電の騒音が人間に及ぼす影響は多くの部分が研究されておらず、さらなる研究が必要であることには賛同する。いくつかの大きな風力発電によって発生する超低周波音のレベルがその環境では尋常ではないこと、さらには人間や他の動物たちへの超低周波音の長期の曝露にたいする組織的な長期にわたる研究がされていないことも確かである。

風力発電産業は、超低周波音が聞こえなければ悪影響を及ぼさないという立場を取り続けてきた。これまでの文章を読んでお解りの通り、我々は、耳というものがどのように働くかに関する理解にもとづいて、彼らの立場に強く反対する。これらのウェブページで、われわれの専門領域のいくつかについて、より詳細に考察を加える。

2011年6月25日朝日新聞

昨年12月だけでも3回の落下事故などが起きている風力発電。にもかかわらず、国は被災地域に更に風力発電を含む再エネ関連の予算がジャブジャブ注ぎ込まれています。蓄電池や送電線も対象になります。

平成26年度再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援対策事業(再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援復興対策事業費補助金)http://www.kankyo-business.jp/news/006608.php

この2つが窓口です。ザ・天下り!

●新エネルギー導入促進協議会 http://www.nepc.or.jp/

●一般社団法人太陽光発電協会 JPEA復興センター http://www.jprec.jp/

このサイトを見ると 「再エネで復興」というキャンペーンが行われていますが、私はお金の使い方が間違っていると思います。1件あたりの補助金を発電設備は10億円、蓄電池及び送電線はそれぞれ10億円!

こういう補助金をばら撒くのは、結局、放射能汚染地域に人を押しとどめることにつながります。汚染地域から避難させることにお金を使うべきなのに、これでは被災地域に便乗している商売としか思えません。億単位の補助金は 特定被災区域 (10県222市町村)に。汚染状況重点調査地域も当然含まれます。いったい誰が得をするのでしょうか?仮に再エネ関連業者だとしても、その人も被曝し続けることになります。

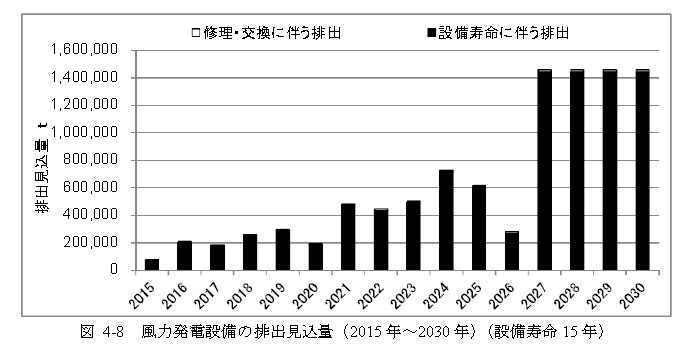

さて、日本には今どのくらいの数の風車があるかご存知でしょうか?NEDOの資料集を見てみますと、1916基となっています。

1980年代から導入された風車がどうなったかご存知でしょうか?私は環境省のサイトから

平成24年度環境省委託業務 平成24年度使用済再生可能エネルギー設備のリユース・リサイクル基礎調査委託業務 報告書 株式会社 三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 2013 年3 月25 日http://www.env.go.jp/recycle/report/h25-03/01.pdf

というPDFを見つけ、中に 「表 1-4 日本における風力発電設備 撤去・休止実績(2012 年3 月末時点) 」という表があるのを見つけました。

が! 見にくい!  ↓

↓

出典:NEDO(http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/pdf/04_tekkyo_ichiran.pdf) となっていますが、そこを見ると↑この表はどこにもありません。

NEDOのHPから日本における風力発電設備・導入実績資料集を見ると、 4番目に「日本における風力発電設備撤去・休止実績の一覧表」とあるのに、リンクを開くとなぜか「年度別撤去容量の推移」(グラフ)となっています。

NEDOの最終更新は2013/8/15。NEDOが途中で表をグラフにすり替えているのです。このすり替えにより、どの県の、どのメーカーが作って、どの事業者が行った風力発電事業の風車が、一体何年で撤去されたのかがわからなくなりました。この資料集に廃棄物のページがないというのも・・・・市民に知られたくないのでしょうね。よくあるパターン。

なので、表は見えにくいJPEGデータでしか残ってないため、これをエクセルに打ち直そうと思い、正月に少しずつやっていたのですが、気が遠くなりました。しまいには嫌になりましたが、打ち込んだことで、日本では1980年代から原子炉メーカーが風力発電の実証試験を、沖縄や北海道などを中心にやっていたことが見えてきました。

外国のメーカーの風車も輸入して実証試験を行っていることもわかりました。風力推進派の人のまとめですが参考になりました。⇒http://homepage1.nifty.com/cubo/wind/windlink.htm

日本における風力発電設備・導入実績(2009年) このPDFの表には、撤去分も入っている。撤去分には中線。(苫前の自治体が調べたのか?)

NEDO資料集の1番には 日本における風力発電設備・導入実績の一覧表 とあるが、このPDFには撤去分は掲載されていない。

NEDOの表示が、な~んか変なので、三重県を例に見ていくことにします。2011年に撤去された1999年に稼働の三重県津市の4基のラガウェイ社の風車は、どう示されているかを順番に調べます。(私が打ち直した分は、よく見えなかったので1995年としていますが1999年でした)

まずNEDOの都道府県別導入事例をクリックすると、市町村のところまでたどるとサイト上に表が出てくる。そこには、撤去分が含まれていたが、撤去されたことは書いてないのでわからない。稼働年月しかわからない。

しかし、同じページにリンクされている県別のPDFの表には、さらに撤去分も含めて掲載されている。http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/case/pdf/pref_24.pdf

けれども、やはり撤去分の表示はないためどれが撤去分なのかわからない。見た感じ、全部稼働中のようにも見えてしまう。

つまり、1999年から稼働した三重県津市のラガウェイ社の4基は、2011年に撤去となり、2012年に企業に売却されたのだと思われますが、また実績のところに出ている。

結論 NEDOのサイトでは、サイト上の表示の仕方から撤去分も含めて実績扱いしたいんだな~ということがわかりました。

しかし、これでは、どの地域のどの風車が何年で撤去になったのかはわからないので、意図的に撤去分を隠そうとしているとしか思えません。ゴミになってしまった風車を隠蔽したい感じが見え見えでした。

2013年3月末時点で99基の風車のゴミ。15年もたずに撤去って・・・・(゜д゜)

億単位のお金を使って建設して、撤去にも何千万円もお金をかけて・・・・・どこがエコ?? ε=(・д・`*)ハァ…

津波、地震、竜巻、ゲリラ豪雨や異常気象も頻発している日本で、風車やパネルなどの再エネ施設をこれ以上作ってどうするのでしょうか?

税金をつぎ込んで作って失敗して、勉強になったと開き直る首長までいます。しかも再チャレンジまで・・http://www.hitachi.co.jp/environment/showcase/customer/case_vol1/01.html

ネット検索すると、自治体がNEDOと組んで風車を設置したが、うまくいかず赤字を垂れ流して困っている例など出てきます。買取制度があるからいいだろうという話ではありません。しかし、この手のブログ記事を見ると、的外れな批判が多くて嫌になってきます。

撤去費用に1億円~2億円程度かかることもあるようです。誰が責任取るんでしょうか?http://www.e-hokuei.net/hokuei/huuryoku/qa/qa.htm

風力発電施設売却へ 4基修繕費増、利益見込めず 津市(2011年12月22日 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/mie/news/20111222-OYT8T00041.htm

津市は、同市榊原町で運営している風力発電施設(久居榊原風力発電)4基を来年以降に一般競争入札で民間企業に売却する方針を決めた。

同施設は1999年、当時の久居市(2006年に津市と合併)が売電を目的に設置した。自治体では初めての取り組みだったため、全国の自治体や企業に

注目されたが、利益が見込めないため、行財政改革の一環で手放すことにした。

津市と伊賀市にまたがる青山高原には、直径50メートル以上の羽根を持つ風車51基が建てられている。津市を始め、第3セクターや民間企業の風力発電施設だ。津市が直営する4基は、クリーンエネルギーや観光資源、採算性も期待されてスタートした。

合計の年間発電量は最大約780万キロ・ワット時で、約2400世帯分の年間電力消費量に相当する。1999年5月の完成から8か月間は、全国から

月平均70件の視察があるなど、注目を集めた。

市環境政策課によると、維持管理費に年間4200万円かかるが、2006年と09年には1500万円の利益を上げるなど、これまで赤字になったことはなかった。 ただ、老朽化に伴う修繕費などが年々増え、利益は昨年度は約60万円まで減った。今年度は、うち2基が故障で停止したため、赤字になる見通しという。

市は6000万~8000万円がかかるとして修理を見送っている。

【滋賀】「くさつ夢風車」故障 環境立県シンボル“失速”2011年12月14日

草津市下物町の「くさつ夢風車」が9月中旬から故障し、同市が廃止も視野に検討を始めたことが分かった。修理に最低でも1000万円以上かかる見通しのため。同風車は「環境立県滋賀」のシンボル的存在の一つ。原発事故以降、関心が高まっている再生可能エネルギーのなかでも風力発電は太陽光発電などと並ぶ“有望株”として知られるだけに、同風車の失速は各方面に影響を与えそうだ。

烏丸半島に設置されている風車は高さ95メートル。羽1枚の長さ34メートル。ドイツのファーランダー社製。

市が2001年に3億円を投じ設置した。費用の45%は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の補助を活用した。

故障したのは、風を電気に変換するコンデンサーのコントローラー。このほかにもさらに修理が必要な部分が出て、

費用がかさむ可能性があるという。 このため市環境課の山元忠之課長は「廃止も含めてあらゆる角度から検討し、年度末までに結論を出したい」と話す。

夢風車は、瞬間的に発電できる電力を示す定格出力が1500キロワットで、県内では定格出力10キロワット以上の風車は他にない。隣接する市立水生植物公園みずの森に使用電力の約7割を供給し、余った場合は関西電力に売電していた。

当初は、175万キロワット時(一般家庭370世帯分)の発電を想定していたが、ふたを開けると年間34万~80万キロワット時

(82~192世帯分)と、想定の半分以下にとどまっていた。市が当初予測していた平均風速4・4メートルが実際は平均3・2メートル

しか吹かなかった。

01~10年度までの点検や修繕費などは計8000万円かかっており、風車を維持するためのコストが売電ではまかなえない

状態が続いていた。

風向きなどの調査不足が原因とか、建てた場所が悪いとか、メーカーの問題や、設置業者、管理の問題にすり替える批判は、本質を見ていないとしか言いようがありません。

脱原発を標榜する市民が、エネルギーに関して「適正」という言葉を使うときとよく似ています。

|

電力化亡国論―核・原発事故・再生可能エネルギー買収制度 (シリーズ環境問題を考える) |

| 近藤邦明 | |

| 不知火書房 |

私は12/22安岡洋上風力反対集会のあと午後から、白滝山ウィンドファームに実際に真下まで行って、風車をみてきましたのでその時の様子を報告していきます。前日に平地でも雪がちらつきましたので、山頂に残ってるかもと予想しましたが、やっぱりありました。車の轍があったのでなんとか上れましたが、山頂のワインディングで、しかも積雪って・・・・(゜д゜lll) 迫り来る風車の圧迫感と山道滑落の恐怖とも戦いながら、いざ山頂へ。

実際の巨大風車に近づけば近づくほど、仮に再エネ賛成している人でも「これは人間がやっちゃいけないことだ」と感じると思います。途中のワインディング山道では、こんな看板がありました。巨大風車で思いっきり水源かん養保安林を痛めつけているというのに矛盾だらけ。県知事が許可を出したせいですね。

行政刷新会議での自然エネルギー(風車やソーラーパネル)を促進するための提言。

保安林(防潮林、防風林、防風林など)、国有林(国定公園)、農地に建造物を建ててはいけないという規制を緩和。

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/energy/120202/item16.pdf

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/energy/120202/item10.pdf

だんだん風車に近づくにつれ感じたことは、ブログとかHPとかのちっちゃい画像で見てたらその恐怖は伝わらないということでした。ブログの画像の掲載の仕方によっても巨大さや恐怖が伝わってこないのです。なので当ブログではできるだけ大きく載せます。重かったらごめんなさい。

ようやく山頂の風車足元に到着しました。周囲の法面がガッチガチにコンクリートで固めてあります。そして立ち入り禁止の看板。正直感じ悪いです。税金からの莫大な補助金を投入して立てたのに・・・・まあ上から目線。

この扉から点検の人が登っていくのだと思うと・・・恐ろしくなりました。

京都の太鼓山風力発電所事故のように、今、ブレードやナセルが落下してきたら、私は確実に即死レベル!と思いながら画像を撮りました。この風力発電所でもブレード破損事故がありました。

白滝山ウインドファームの風車ブレード損傷事故の原因解明↓

http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/windeng/img/aboutus_detail_image/JWEA_2011_2.pdf

今月12月に入って日本中で風車の事故が3件も起きています。

風車のブレードが回り、風切り音がグア~ンとグア~ンと聞こえるたびに、「ここにいちゃいけない!」と私の危険センサーが発動しまくり、とてつもない恐怖を本能的に感じました。飛行機が上空を飛んでる感じの音に似ている気がしました。

ナセルにCEFとペイントしてありますがクリーンエナジーファクトリーのこと。のちに「きんでん」の子会社になったようです。

ようやく、麓まで降りていくと、メガソーラーまでありました。風車建設工事の時に切り開いた土地に敷き詰めたようです。もう再エネやりたい放題。

きんでん白滝山太陽光発電所 http://www.kinden.co.jp/topics/2012/topic240.html

白滝山太陽光発電所は、きんでん子会社 白滝山ウインドファーム株式会社(設備規模5万kW)が保有する風力発電所の遊休地約2万㎡に建設。平成24年2月に着工、9月に完成 http://www.kinden.co.jp/topics/2012/topic236.html

多分2箇所あるうちの一つと思います。風力発電工事があったせいでできた土地なのに「遊休地」と強弁。メガソーラーを作る団体は必ずそうやって「土地有効利用」感を出そうとしてるなと感じます。土地を自然に戻す努力とかはするはずありません。買取制度で売電して儲けることしか考えていない。

遠くだとわからない、その異様さ。それが巨大風車。白滝山の神様、本当にごめんなさい。このようなものが20基も作られていた2009年時点で気付かなかった私も同罪です。

再エネを推進している脱原発市民で、実際に近くまで見に行って、それでもまだ風車を推進しているとしたら完全に利害関係者か、宗教だと思いました。スカイツリーみたいなタワーとかをありがたがる感性の人は、もしかすると、「すごいな~人間て~ 技術万歳!~」思うのかもしれないけれど、私には亡国の象徴としか見えませんでした。

「ウインドファーム」って名前も、なんかのどかさをアピールしていてずるいです。どうせ広告代理店がネーミングしたんでしょうね。