センチュウ害に対しては、放線菌やバチルス菌が多い堆肥を施肥し、土中微生物の多様性を高くすれば、作物に害をなす特定のセンチュウが爆発的に増えることはないようです

日々の雑感記によるヘボ・マイ趣味紹介です。

ダッペの悠友ライフ

ヘリオトロープは、「香水草」と呼ばれています

産直の温室はこの時期、窓も扉も開け放して風を呼び込んでいました

温室の中央苗棚にはあまり苗は置かれていませんが、窓際の方には緑色一杯に鉢植えが並んでいました

そんな中で、紫色の小さな花がびっしりかたまって咲いている鉢がありました

名札が付いており、ヘリオトロープと書かれています

ヘリオトロープはムラサキ科のキダチルリソウ属の植物の総称(➝仲間は世界の温帯~熱帯におよそ250種ば分布)でもありますが、ペルー原産の毎年花を咲かせる多年草です

代表種はキダチルリソウを指し、別名をニオイムラサキともコウスイソウともいいます

草丈は、50~60cm程ですが、気候のあった原産地では1mほどにもなり、小低木の様に茂っているそうです

ヘリオトロープの花 ( 後ろは、緑一杯の観葉植物です)

ヘリオトロープの花 ( 後ろは、緑一杯の観葉植物です)

ヘリオトロープの名前は、ギリシャ語のhelios(太陽)+trope(向く)からで、「花が太陽の動きに合わせて回る」と思われていたことに由来します

主な開花期は春から夏終わり(➝5月~10月)で、茎の先端に紫や白の小さな星形の花がまとまって咲きます

葉っぱは葉脈がくっきりと入り、表面には細かくひだが入っています

花には芳香(➝ちょっとバニラのような香り)があり、古くは香水の原料に利用されていました ・・・ 気が付かなかったのですが、夏目漱石の「三四郎」には同名の香水が出ているそうです

香りは花の咲き始めで、開花後は香りは薄まります

現在は鉢花や花壇、切り花などで、花とその芳香を楽しまれる事が多いのですが、ドライフラワーやポプリにもされています

香料を取るためのハーブとして知られているヘリオトロープですが、濃い紫の房状の花も美しく、花つきもよいことから園芸品種として改良され、夏花壇によく使われているようです

花は、茎先に集散花序(最初の花が枝先につき、その下に次々と側枝を出して花がつく)を出し、濃い紫色の小さな花をたくさんつけます

花冠は筒状で、先が5つに裂けて開き、花径は4~7mmくらいです

18世紀の中ごろヨーロッパに伝わり、「恋草の草」 「神様の草」と呼ばれ薬草として利用されていたそうです

余談ですが、ヘリオトロープについてのギリシャ神話がありました

その内容は、

『太陽神アポロンとクリュティエは、愛し合っていました

処がアポロンは、レウコトエに恋心を抱き彼女に求愛します

嫉妬したクリュティエは、父親に訴えレウコトエを生き埋めにします

アポロンは、クリュティエの行為を許せず愛が冷めてしまいました

アポロンを愛するクリュティエは、9日間 座り続け太陽の顔を見続けました

とうとう血の気を失いヘリオトロープになりました

太陽が動くと花が動き太陽を見続けています』

この神話が名前の由来のようです

ヘリオトロープの花 アップ

ヘリオトロープの花 アップ

ヘリオトロープの花言葉は 「 献身的な愛 」、「 永久の愛 」、「 熱望 」 です

クフェアの仲間・メキシコハナヤナギが花咲いていました

暑いので、週一の産直廻りがこのところあまり行かなくなってました

先日久しぶりに埼玉R254沿いにある産直に行ってみたところ、暑さの中で花木コーナーの花棚に幾つか始めて見る花を見つけました

ポット植えされているのですが、下のポットが見えないくらいにびっしり並んで咲いていました

花の名は、クフェアといい、中央アメリカ原産のミソハギ科の常緑多年草もしくは常緑低木です ・・・ 約250種が分布し、日本には明治~大正に数十種類が渡来しました

クフェアには数百種の種類があるようで、ヒッソピフォリアとイグネア(ベニチョウジ)の二つに分類されています

見つけた花はクフェア・ヒッソピフォリアで、別名メキシコハコヤナギという非耐寒性常緑小低木です

メキシコハコヤナギの群落 ・・・ ポットを沢山並べたものですが、綺麗に咲いていました

メキシコハコヤナギの群落 ・・・ ポットを沢山並べたものですが、綺麗に咲いていました

メキシコハコヤナギの花は、春~晩秋まで長期間、赤紫色の小花を穂状に咲かせます

繊細な葉の形とくっきりした葉色、赤紫色の小さな花が沢山咲く様子はとても可愛く見えました

横に茂るように咲いている様子は、ミソハギの花を寝かせて咲いているように見えました

直線型に配置された枝の先端や葉腋から花が咲いています

直線型に配置された枝の先端や葉腋から花が咲いています

一般的にクフェアの名で出回っており、鉢植えでよく売られています

庭に植える場合は、日当たりと水はけのよいところを選び植えて管理しますが、寒さには弱いので霜の降りる前に、剪定して鉢に取ります

増やす場合は、5月に株分けするか挿し木(挿し芽)ができます

メキシコハコヤナギの花 アップ

メキシコハコヤナギの花 アップ

メキシコハコヤナギの 花言葉は、 「 自由 」、「 気まま 」、「 立派 」、「 せつない思い 」、「 家庭愛 」、「 我が国を愛す 」 です

千葉・九十九里浜に行って来ました

この時期になると例年同じことを思います ・・・ 今年は例年以上に暑いと・・・

先日千葉の九十九里浜に行って来ました

早朝群馬を発って、北関東道~東北道~R16~京葉道路を抜けて東金街道に入って、 東金九十九里有料道路を東進して「国民宿舎サンライズ九十九里」を目指しました

「サンライズ九十九里」は、通称「波乗り道路」といい、日本百名道の一つで九十九里浜海岸沿いに建設された17.2kmの道路です ・・・ 平成10年に「東金九十九里有料道路」と接続されました

「波乗り道路」で、九十九里浜を眺めながら一気に走り抜けるドライブはさぞ爽快でしょう

「国民宿舎サンライズ九十九里」に車を停め、付近の海岸を眺めてきました

「波乗り道路」を潜って、九十九里浜の砂浜を眺めました

向かって正面 ・・・ 海と空が一体化しています ( 正面手前の砂浜の中で、舗道の工事がされていました )

向かって正面 ・・・ 海と空が一体化しています ( 正面手前の砂浜の中で、舗道の工事がされていました )

砂浜の中に、舗道が造られているのをみて、なんかこれでいいのかなとふと考えちゃいました

砂浜がまた減っていくのでしょうに・・・

観光客が増えて、色々なものが落ちて素足で歩けなくなってきてるためかな

それとも、自転車ででも走ろうって考えかな

暑い日差しだけど、海風がとっても心地よく・・・涼しかった~です

海を正面に見て、そして左右に果てしなく広がる砂浜

海風がとても心地よく

寄せては返す波を見ているだけで、心の汚れも洗い落とされるような気がします

浜風はちょっと強かったけど、波はあまり大きくなく凪いでいました

砂浜に立って、振り返ってみました

砂浜から見た 「波乗り道路」 と 「国民宿舎サンライズ九十九里」

砂浜から見た 「波乗り道路」 と 「国民宿舎サンライズ九十九里」

「サンライズ九十九里」裏手に建つ、高村光太郎・「智恵子抄詩碑」

「サンライズ九十九里」裏手に建つ、高村光太郎・「智恵子抄詩碑」

詩人であり、彫刻家として著名な高村光太郎は、妻智恵子の病に悩み、昭和9年5月より12月末迄の約8ヶ月を、この地千葉県九十九里町真亀納屋の実妹斉藤せつ夫妻の寓居「田村別荘」に天地療養させ、度々東京から見舞いに訪れたそうです

光太郎は病妻を見舞いながら、この砂浜にたち妻への愛とこの界隈の風物を、詩集智恵子抄中の絶唱「千鳥と遊ぶ智恵子」、「風に乗る智恵子」などを書きました

昭和36年地元の白涛俳句会より詩碑建立運動が起こり、さらに町ぐるみの運動に発展し、沢山の方々の浄財を得て、同年7月15日に序幕されました

建立には詩人の草野心平が、「千鳥と遊ぶ智恵子」を砂丘に再現し、そこから九十九里浜が一望できるように碑を配置するという構成をしました

光太郎詩碑が建った頃は、砂浜の中に埋もれるように立っていましたが、いつしか九十九里センターが出来、「波乗り道路」ができて、現位置に建て替えになりました

光太郎が見た千鳥の遊ぶ砂浜はなんか遠のいた感じです

海も空の色も変わっていないけど、砂浜は変わっています

変わって欲しくない九十九里浜です

クサギとは、「臭木」と書きます

猛暑の日が続いている中、近くの農業用用水路のうえを覆うように枝を拡げて、クサギが 満開になっていました

クサギ(=臭木)は日当たりのよい原野などによく見られるシソ科の落葉小高木です

日本全国の他朝鮮、中国に分布し、葉に悪臭がある事から、クサギの名がつきました

クサギは遷移において、藪のような荒れ地状態の所に侵入する最初の樹木として先駆植物(パイオニア)の典型だそうです

真夏の太陽の中で咲き誇るクサギ

真夏の太陽の中で咲き誇るクサギ

クサギの葉は対生し、長い葉柄を含め30cmにもなるほど、大きく、葉先が尖った広い卵形をしています

葉の表面は濃い緑色、裏面は白味を帯びた淡い緑色をしており、柔らかで薄く、若枝や葉脈に軟毛が密生しています

葉を触り傷つけると青臭いような臭いがします

樹皮は暗灰色~灰褐色で皮目が縦に並び、成木になると鱗片に剥離します

枝先に集散花序ができ、花開きます

枝先に集散花序ができ、花開きます

クサギは、7月末頃から9月に枝先や上部葉腋から長い柄のある集散花序を出し、白い花をつけます

花びらは萼から長く突き出してその先で開きます

合弁花で花冠は5つに裂け、裂片は横に開いています

雄しべは4本(➝シャクは黒紫色)、雌しべが1本花の外に突き出ています

花弁は白く、ガクは初め緑色をし、次第に紅紫色を帯び、5つに浅く裂けてきます

咲き出した花は甘い香りがして、虫たちが多く吸蜜に現れます

昼間はアゲハチョウ科の大型「蝶」が、日が暮れるとスズメガ科の大形の「ガ」がよく訪花し、受粉にかかわります

果実は紺色の液果で秋に熟し、赤いがくが開いて残るためよく目立ちます

この果実は鳥に摂食されて種子分散が起きると考えられています

枝や葉の上を、花序が一面覆うように開花する様子はとても綺麗です

甘い芳香があたりにただよい、鑑賞にも耐えられ雑木ですが、ヨーロッパでは庭木などにされるといるそうです

咲き始めたクサギ

咲き始めたクサギ  陽当たり部で満開に咲くクサギ花

陽当たり部で満開に咲くクサギ花

クサギの 花言葉は、「 運命 」、「 治療 」 です

クサギは薬用植物です

葉・小枝の乾燥したものは、煎じて服用すると、リューマチ、高血圧、下痢に効きます

殺菌作用が非常に強く、腫れ物や痔には、煎じた液で患部を洗浄すると効果があるそうです

パイナップルリリーの花

暑い・暑い・・暑い・・・

猛暑日がもう一週間以上も続いています

地球は確実に温度上昇しているのかも

誰かが言っていたけど、あと100年後は北極の氷は随分溶けてしまうとか・・・

北極熊は絶滅の危惧が騒がれています

海面上昇によって失われる陸地はいかばかりか!?

因みに、日本の場合、1mの海面上昇によって砂浜の約90%の干潟が失われ、さまざまな生態系が影響を受けると考えらます ・・・ 海面下となる土地面積は2,339平方キロメートル・そこに住む人口は約410万人・・・と云われます

人口は増える一方で、陸地が減り、気候変動が重なる中で、人類の未来は一体どうなるのかな!?

なんて暗い考えが頭をかすめています

人類は何をなすべきなのか・・・いかようにすることはできないかもしれないけど、考える事は無駄ではないだろう

暑いから訳の分からない事を考えながら、産直の花棚を見上げたら、パイナップルリリーという変わった名前の花を見かけました

パイナップルリリーは、花姿がパイナップルに似ている事からつけられたそうで、ユリ科ユーコミス属の半耐寒性多年草(球根植物)です

属名のユーコミスは、ギリシャ語の「美しい髪の毛」の意味で、花茎頂点の苞葉に由来しているのだそうです

花棚で咲く、鉢植えのパイナップルリリーの花 ・・・ 花茎頂点の苞葉がパイナップルみたいに見えます

花棚で咲く、鉢植えのパイナップルリリーの花 ・・・ 花茎頂点の苞葉がパイナップルみたいに見えます

パイナップルリリーは、 南アフリカと中央アフリカに分布する球根植物で、夏に根性葉の放射状に広がった葉元から花茎が伸び、そこから長い総状花序で星型の小花を多数咲かせます

花色には、白や薄黄、赤紫、緑があります

小花は、下方から、順に上方に登るように咲き、開花時は草丈1mを超すものもあり、花姿はなかなか見事です

パイナップルリリーの頂点にある苞葉

パイナップルリリーの頂点にある苞葉

球根は層状に重なり合った「層状鱗茎」で、春に植え付けると夏に花を咲かせます

長く伸び花茎のまわりには80輪ほどはあろうと云われる小花が密に咲きます

つぼみは下から順に咲いていく種と、上から下まで一斉に咲く種があるそうですが、見かけたパイナップルリリーは上下みな開いておりました

葉っぱは長さ40~60cmほどあり、幅のある帯状をしています

冬は葉っぱが枯れて休眠します

パイナップルリリーは、丈夫なので、病気や害虫による心配は特にないらしく、園芸用に最近よく植えられてきているようです

パイナップルリリーの花のアップです

パイナップルリリーの花のアップです

パイナップルリリーの 花言葉は、「 完璧 」、「 完全 」、「 あなたは完全です 」 です

猛暑の中で、クガイソウの花が咲いていました

暑い日が続いています

近所にある空き地に大きなクガイソウが何本か植えられて花が咲いているのを見つけました

クガイソウはオオバコ科クガイソウの多年草です

漢字では、「九蓋草」、又は「九階草」と書き、葉が何段もの層になることからきています

「蓋(がい)」というのは笠を数える単位で、ちょうど九層ぐらいあるので「九蓋草」と名づけられたと思われます

クガイソウは本州中国地方以北の山地~亜高山帯の日当たりの良い草地に生えます

枝分かれはせず、茎は円形で直立し、株立ちになり、高さは80~130cmになります

株立ちしてしげるクガイソウ ・・・ 白花と紫の花が重なって咲いていました

株立ちしてしげるクガイソウ ・・・ 白花と紫の花が重なって咲いていました

クガイソウの葉は、披針形で、通常4~8枚が輪生して何段もの層になっています ・・・ 数えると丁度9層くらいあります・・・でも実際は8層~13層があります

葉は広披針形(細長く両端が尖り、中央より下が1番幅が広い)で、両端が長く尖っており、葉の縁は鋸の歯のようなギザギザが斜め前方を向いて揃っている鋸歯状になっています

単葉で長さ5~18cm、幅2~5cmになり、基部にはごく短い柄があるか無柄です

長く伸びた総状花序 ・・・ 暑さのせいか花が大分終わって茶色になってきていました

長く伸びた総状花序 ・・・ 暑さのせいか花が大分終わって茶色になってきていました

クガイソウの花期は、6~8月

茎先に穂状の長い総状花序(柄のある花が花茎に均等につく)を出し、淡赤紫色の小さな花をたくさんつけます ・・・ 白花もあります

白花は大型のトラノオに似ています

花序は長さ10~25cm、花序軸には短い毛が散生しています

花冠は筒状をしていて、長さ5~6mm、先端は4つに浅裂し、裂片の先端はややとがっています

雄しべは2本あり、花冠から長く突き出ています

果実は果で長さ2~4mmの卵形になります

種子は長い楕円形でごく小さいものです

柵で空き地がさえぎられていたので、望遠でパチリ!!  しました 下図

しました 下図

クガイソウの花アップ ( 白花 )

クガイソウの花アップ ( 白花 )  クガイソウの花アップ ( 赤紫花 )

クガイソウの花アップ ( 赤紫花 )

クガイソウの 花言葉は、「 明るい家族 」 です

群馬・伊勢崎の「華蔵寺公園」でみたアベリアの花

群馬・伊勢崎にある「華蔵寺公園」は、公園、遊園地、野球場や陸上競技場などの運動施設もある総合都市公園です

公園名の由来は地名の「華蔵寺」からつけられたそうで、1911年(明治44年)開園され、「日本都市公園100選」に選ばれている有名園です

春は桜やツツジ、初夏にはハナショウブが咲き、多くの市民が訪れ、賑わい伊勢崎市自慢の公園と云えるようです

先日華蔵寺近くを通ったので、公園に立ち寄ってきました

暑さの続いている最中であった為か、自慢の大観覧車やジェットコースターには人出はほとんどなく閑散としていました

園内には水生植物園があり、暑さを避けて覗いてきました

残念ながら、花菖蒲の花はすっかり終わって緑一色の公園になっていました

「華蔵寺・水生植物園」園内景 ・・・ 池の全縁の緑は、花菖蒲です 花は見られません

「華蔵寺・水生植物園」園内景 ・・・ 池の全縁の緑は、花菖蒲です 花は見られません

水生植物園内の緑陰豊かな散策路には、アベリアの花がびっしり咲いていました

アベリアとは、スイカズラ科ツクバネウツギ属のラテン名です

この植物は、中国原産のタイワンツクバネウツギとアベリア・ウニフローラの交雑といわれており、ハナツクバネウツギとかハナゾノツクバネウツギの和名があります

わが国には大正時代に渡来したそうです

和名の由来は、花の落ちたあとの萼片の形が羽根つきの羽根に似ているというところからきているようです

樹高は1~2m、よく枝を分かつので生け垣に利用されているようです

小枝は鮮紅色をし、葉は卵形~楕円形で対生し、葉縁には粗い鋸歯があります

6月~11月とかなり長期に渡って、鐘形の小さな花を多数咲かせます

花の香りは非常に強く、酷暑の時期は花が少ないので、多様な虫たちが吸蜜に集まってきます

散策路に咲くアベリアの生け垣 ・・・ 道の両脇には桜の巨木が植えられ、桜の時期は見事でしょう

散策路に咲くアベリアの生け垣 ・・・ 道の両脇には桜の巨木が植えられ、桜の時期は見事でしょう

アベリアの花は、枝先に円錐花序(下のほうになるほど枝分かれする回数が多く、全体をみると円錐形になる)を出して咲きます

花色は、白ないし淡い紅色を帯びています

花冠は鐘形で、長さが2cmくらい、花径が1cmくらい、筒部は淡い紅色を帯び、先は5つに裂けて開き、萼片は5枚です

覗いてみると、雄しべは4本、雌しべは1本です

花はよい香りがしました

アベリアの花アップです ・・・ 小枝の茎色の赤さがきれいです

アベリアの花アップです ・・・ 小枝の茎色の赤さがきれいです

アベリアの花言葉は、「 強運 」、「 謙譲 」 です

公園で見かけた洋種ヤマゴボウの花

近くにある自然公園を散策してきました

猛暑続きですが、大きな樹の下では陽射しをよけて、色々な野草が花開いていました

野草が茂る中でひときわ大きく腕を拡げている洋種ヤマゴボウがありました

洋種ヤマゴボウは、別名アメリカヤマゴボウとも云い、ヤマゴボウ科ヤマゴボウ属の多年草です

洋種ヤマゴボウの名の由来は、北米から渡来した外来種で「洋種」、根が野菜のゴボウ(牛蒡)に似ていて野生なので「山」からです

尚、観光地などで味噌漬けなどとして販売されている「ヤマゴボウ」は、キク科のアザミの仲間「モリアザミ」の根で、全く別物です

ヤマゴボウの仲間には強い毒性があるので、注意が必要です

森林の中で、花咲き、実をつけ始めた洋種ヤマゴボウ

森林の中で、花咲き、実をつけ始めた洋種ヤマゴボウ

草丈は2m前後に達します

茎は無毛で太く円柱形をし、上部で枝分かれし、茎が紅紫色を帯びているのが特徴のひとつです

葉は互生(互い違いにつく)し、葉先が三角形状の楕円形で、長さ10~30cmほどと大型です

葉縁は全縁(葉の縁にギザギザがない)です ・・・ 葉は秋になると紅葉します

夏の今頃、枝先に長さ10cm前後の穂状の花(果)穂をつけます

花穂は下垂し、緑白色~薄紅色の小さな花が咲きます

果実は約7mm径の扁平球形の実に生り、緑色から初秋に黒紫色に熟していきます

洋種ヤマゴボウの花穂 (つぼみ)

洋種ヤマゴボウの花穂 (つぼみ)  洋種ヤマゴボウの 花

洋種ヤマゴボウの 花

茎先に総状花序(柄のある花が花茎に均等につく)を出し、白い小さな花をつけています

花径は5mmくらいで、花被片は5枚です

花芯の緑色の雌しべが目立ちます

花の後にできる実は液果(果皮が肉質で液汁が多い実)で、紫黒色に熟し、潰すと赤紫の汁が出て、昔はこれを赤インクに代用して遊んだことがありました

実には毒はあるとかないとか・・・とにかく毒草なので要注意です

花には蜜が多いのか虫たちが沢山集まってきていました ( 花蝿 、 蜘蛛 、等々 )

花には蜜が多いのか虫たちが沢山集まってきていました ( 花蝿 、 蜘蛛 、等々 )

洋種ヤマゴボウの花言葉は、「 野生 」、「 元気 」、「 内縁の妻 」 です

花言葉の「内縁の妻」というのは、どういうことなのでしょう

群馬・伊勢崎の「赤堀ハス園」に行って来ました

先日友人が伊勢崎・赤堀にある蓮園が見ごろだと教えてくれました

新聞にも出ていたとか・・・!?

早速行って来ました

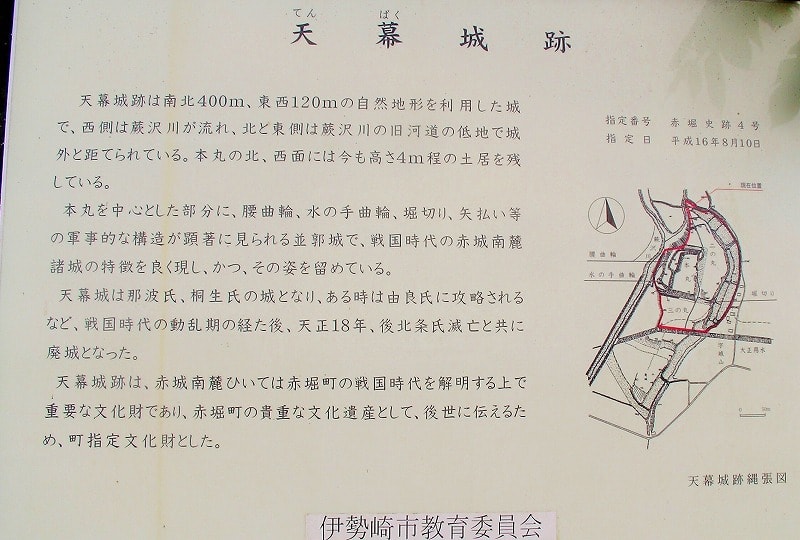

蓮園は赤堀にあった天幕城祉の堀を利用して造られ、蓮園の名は、 「天幕城趾・赤堀蓮園」といいます ・・・ ( 住所 ; 伊勢崎市磯町 )

天幕城についての詳細は不明ですが、同じ旧・赤堀町内に所在する赤堀城と、縄張りや立地条件が似ていることから赤堀氏に関わる城とされているようです

蓮園の隅に立てられた天幕城跡の説明看板がありました

「天幕城趾・赤堀蓮園」は、平成16年に開園され、伊勢崎の花の名所として知られてきているそうです

園内は、天幕城の外堀跡を利用した約4,000平方メートルの植栽地に中国蓮が植えられています

毎年7月中旬(➝今年は7月19日)、「赤堀蓮園まつり」が開かれ、イベントも色々行われているそうですが、訪ねたこの時は祭りも終わったせいか、割りに閑散としてゆっくり楽しめました

開花状況は盛りは過ぎていましたが、まだ沢山の白、ピンクの蓮が咲きのこっており、味わう事が出来ました

外堀一帯に植えられたハス(蓮)園 ・・・ 暑い時間帯もあって、蓮は大分閉じてしまっています

外堀一帯に植えられたハス(蓮)園 ・・・ 暑い時間帯もあって、蓮は大分閉じてしまっています

外堀に下りて園内を巡って、パチリ!!

外堀に下りて園内を巡って、パチリ!!  しました

しました

ピンク色の蓮の花

ピンク色の蓮の花  閉じてしまったピンクの蓮花

閉じてしまったピンクの蓮花

数はピンクより少なめですが、ちょっとクリームがかった白い蓮花も咲いていました

近くを流れる蕨沢川の水が引き込まれているのでしょうか

畔の水には色々な動物が生息しているようです

トノサマガエルが蓮の根元にじっとしているのを見つけました

外堀を見下ろす本丸側跡地は、サルビヤの花が沢山植えられ、彩りを添えていました

まだあまり知られていない花の名所ですが、これから賑わっていくのでしょう

東芝の不適切会計で大揺れしてます・・・これって単に他山の石とおもっていませんか!?

東芝が不適切会計処理問題で大揺れしています

歴代3社長が辞任し、更にそれに関与したとして副社長4人、取締役16人のうち半分が引責辞任するそうです

東芝の経営理念は、「人間尊重を基本として、豊かな価値を創造し、世界の人々の生活・文化に貢献する企業つくり」だと云います

その経営ビジョンは、あくなき探求心を持って、一人一人が目的達成のためのつよい意志と実行力をもったプロになれとされています

そして、『チャレンジ』がイノベーション挑戦の合言葉になっていました

何故何故変な事をしたのでしょう

尻を叩く事しか知らなかった重役さんたちは辞任しても仕方ないですね

かって経営難を味わい日本経済を立て直した土光敏夫によって再生された東芝は、一体何を学んできたのでしょう

楽をして利を得る事を学んだのでしょうか

土光さんは確か技術屋さん出身だから、いい物づくりにはごまかしのない姿勢が重要だと教えたのではないでしょうか!?

まさか数字のお遊びを教えたとは思えません

企業が営利を求めるのは当たり前の事です

そしてそのために、その道のプロになれと叱咤激励されるのは、東芝社員に限ったことではないでしょう

戦後日本の繁栄を作った企業戦士たちは常にその道のプロになる事を目指して頑張ってきました

それは営利だけを目標にしたのではなく、東芝の経営理念同様、価値の創造を心掛け、生活・文化に貢献するためのものでした

その結果、国も一等国になり、企業も大きくなり、自らもプロとしての自覚と、老後の安定を得る事が出来ました

最近は成果主義がもてはやされ、従来の日本独特の年功序列型の経営は、情実多く無駄事の多いとみられるため経営スピードについていけないと淘汰されてきています

時代は刻一刻変化していますから、これからは以前と同じ考え方だけではやっていけないのかもしれません

しかしそうするためには、ごまかしてはダメです

誤魔化しは、ミスでなく、先食いですから、ツケは必ず残ります

数年前から日本の電機産業各社は韓国サムスンや中国等から追い上げ追い越され、苦しい体制を強いられていますが、そんな中で東芝だけは順調に高収益を確保し、何がいいのかなと素人ながら思っていました

東芝社員も他社に比べて、『チャレンジ』と尻を激しくたたかれていたのでしょうけど、昇給もよかったのではないでしょうか!?

でも社内ではおそらく各セクションで業績状況は分からないはずはなく、なぜ高収益になるのか不思議ではなかったのでしょうか!?

多分疑問に思いながらも、ふところの温かさにまあいいかの心境だったのかもしれません

仮の繁栄では心の安らぎは得られません

ツケが回ってきたのです

『チャレンジ』の仕方を見直し、誤魔化ししないで、勝ち抜く方策を模索努力です

技術までごまかしていたので無ければ、大丈夫

人事刷新、新東芝の頑張りを期待したいものです

またこの事は他人ごとではありません

これは、『他山の石以って玉を攻むべし』 です

詩経の言葉ですが、これは、『よその山から出た粗悪な石も自分の玉を磨くのに利用できる』という意味です

即ち、「他人(東芝)のつまらぬ言行(不適切会計)も自分の人格(信用)を育てる助けとなりうる」ことのたとえです

畑中に、「蓮(ハス)」の花が咲いているのを見ました ・・・ 人生の教えです

畑中の路を散策していましたら、道路わきに一坪ほどのコンクリートブロック造りのため池があり、中に「蓮」の花が縁一杯に咲いているのを見つけました

小さな小さな可愛い蓮池です

今では使われなくなった水田の水やり用につくった汲みあげ池なのでしょうか!?

「蓮(ハス)」はインド原産のハス科多年性水生植物です

古名は「ハチス」といい、花托の形状が蜂の巣に見立てたとされており、「ハス」はその転訛と云われています ・・・ 尚、花托とは、「蓮」の実の事です

ため池で咲く「蓮」の花

ため池で咲く「蓮」の花

「蓮」は、地中の地下茎から茎を伸ばし水面に葉を出します

草丈は約1m、茎に通気のための穴が通っています

葉は円形で葉柄が中央につき、表面には撥水性があって水玉ができます ・・・ これをロータス効果といいます ・・・ 里芋の葉なども同様です

花期は7~8月、白またはピンク色の花を咲かせます

夏の朝早く、水面まで花茎を立てて開花し、午後3時頃には閉じます

花の開閉は3回繰り返し、4日目には花びらが散ります

仏教では、西方浄土の極楽は、『神聖な蓮の池』と信じられています

「蓮の花」には、仏が降りるという伝説があります

「蓮は泥の中からでも、綺麗な花を咲かせることができる」、しかも泥水が濃ければ濃いほど、「蓮」の花は大輪の花を咲かせます

泥水とは人生におきかえれば、つらいこと、悲しいこと、大変なことですから、「蓮」の花の美しく咲く様は世俗の泥の中から、立ち上がって花を咲かせることができる教えと云えます

ため池の水はきれいなのか、やや小さめの蓮の花です

ため池の水はきれいなのか、やや小さめの蓮の花です

蓮の花の種は生命力が旺盛です

それは不思議な力ともいえ、とても神秘さを秘めてもいます

四季を越えて花を咲かせるだけでなく、「古代ハス」、「大賀ハス」の様に1000年もの時代を超えて花を咲かせて見せてくれます

その綺麗さ、感激が万葉の御代からの歌で伝わってきます

蓮の葉のロータス効果によって葉に乗った水は、水玉になってとび跳ねます

そんな様子を詠った古歌を見つけました

「 蓮葉の 濁りに染まぬ 心もて なにかは露を 玉とあざむく 」 ( 遍昭 ) 古今和歌集

歌の意は、 蓮の葉は、周りの泥水の濁りに染まらない清らかな心を持っているのに、どうしてその上に置く露を玉と見せかけてだますのでしょうか!?

この句は、『大乗仏教経典・妙法蓮華経』・従地涌出品の『世間の法に染まざること、蓮華の水に在るが如し』によると云われています

見たままのありふれた事象の歌によって、何かこんなことは周りに一杯あるけど見逃してはならないもののあり方を教えてくれているように思えます

蓮の花の中を覗いてみました ( 中央 ; 花托 ・・・ 蜂巣 )

蓮の花の中を覗いてみました ( 中央 ; 花托 ・・・ 蜂巣 )

「人生は苦しみである。苦しみなしでは人は悟ることはできない」と、お釈迦様は教えてくれました

「 蓮 」の花言葉は、「 離れゆく愛 」、「 雄弁 」、「 清らかな心 」、「 神聖 」、「 救ってください 」、「 沈着 」 です

蓮の花は汚れたような泥水がなければ、大きな花を咲かせることはできません

泥水を栄養にして咲いた蓮の花は、悟りへの思い、願いがこめられたものです

ウメモドキの実が生り始めました

あっちこっちの産直の花木コーナーはマイブログの貴重な調査教室になってます

このところ欠席ばかりで、あまり真面目ではありません

撮り貯めてあった画像と、先日撮ってきた ウメモドキ(梅擬)を紹介します

ウメモドキは、モチノキ科モチノキ属の広葉落葉低木です

和名のウメモドキは、葉や枝ぶりが梅に似ており、また、実のつき方も小さな梅の実のように見えることからつけられました

実をつけ始めたウメモドキの木

実をつけ始めたウメモドキの木

ウメモドキの樹高は2~3m、雌雄異株で5~7月頃淡紫色の花が咲きます

葉は互生し、果実は9月頃から赤く熟しはじめます

庭木、鉢植、盆栽、活け花によく使われますが、生った紅い実の綺麗さから鑑賞の対象は花より果実といえます

ウメモドキの青い果実

ウメモドキの青い果実

ウメモドキの葉は 、長さ3~8cm、巾1.5~3cmの楕円形で、基部はくさび形で、先端が尖り、縁は細かい鋸歯形状をしています

葉の表面には短毛(たんもう)が散生し,裏面の脈上には細かな開出毛があります

質感は,やや硬く,ごわごわした感じです

12月頃に落葉して、枝には果実だけが残ります

6~7月頃、葉の脇に淡い紫色ないし白の小さな花をつけます

雌雄異株で、花は違いますが、どちらも花弁数は4枚で、 雄花には4本の雄しべのみがあり、 雌花には雌しべと一緒に小さな雄しべが4本あります

雌花の中央には太い黄緑色の花柱があり,その周囲に退化した雄しべがあります

ネットで見かけた秋紅く生ったウメモドキ、そしてウメモドキの雌花の画像です

ウメモドキ 雌花

ウメモドキ 雌花  ウメモドキ 熟し始めた果実

ウメモドキ 熟し始めた果実

花の後にできる実は球形の核果(水分を多く含み中に種が1つある)で、秋には真っ赤に熟します

実の色は黄色や白の品種もあるようです

雌花・花弁は普通,4~5個ある。中央には太い黄緑色の花柱があり,その周囲に退化した雄しべが数個ある

ウメモドキの果実アップ

ウメモドキの果実アップ

ウメモドキの 花言葉は、「 知恵 」 です

果実は小さな赤い核果(かくか)で多数つけます

直径は約5mmほど

落葉後、年を越しても枝に残っています ・・・ この実「ヒヨドリ」がとても好きなんです

ウメモドキは「ヒヨドリ」によって遠くに種を運んでもらいます

今年の野菜つくりはどうもうまくありません・・・連作障害かな!?・・・対策は!?

連日暑い日が続いています

梅雨明け宣言がまだなのに雨もこのところずっと降りません

日中の暑さで、マイ菜園の野菜達は葉焼けをする始末です

今年のマイ菜園はまだ始まったばかりですが、各野菜の成長が良くありません

特にナスの成長が著しく悪いのです

例年通り5月に数種類の苗を植えたのですが、樹勢は弱く大きな木にならぬまま現在に至っています

これって何が原因なのでしょう!?

ナスの成長状況 ・・・ 葉の色も茎の色も元気がありませんし、丈も20cmくらいと低いです

ナスの成長状況 ・・・ 葉の色も茎の色も元気がありませんし、丈も20cmくらいと低いです

今年は植え付けた当時水不足が続いたため、なかなか肥料がやれませんでしたから大きくなれないのだろうと思っていたのですが、どうもそうではなさそうです

状態は品種に寄るのですが、「長なす」ものは、葉が虫食いで孔が多く空きました

「米ナス」は下葉が枯れています

どれもこれも背丈は伸びず、実の付き方も少なく、生った実もいじけた状態です

どうも土作りに失敗したようです

もしかしたら連作障害の為かもしれません

「ナス」を植えたところは、昨冬天地返しをせず、春になって石灰窒素を混ぜこみだけをした昨年と同じ植えつけ場所です

「連作障害」というのは、続けて植物を育てると、生育不良を起こしたり病害虫が発生して、うまく生育しなかったり、枯死することだと、農業本にはどれにも書いてあったのを今更ながら思いだしています

でも張り合う訳ではありませんが、専業農家さんは同じ場所で毎年連作して立派なものを作っています

一体どこが違うのか ・・・ とっても知りたくなりました

連作障害の原因はハッキリしないようですが、色々推測できることはあるようです

植物の生理として、植物自身が生息できる範囲を決めるようにしているのだそうです

即ち1年生植物は必要以上の群落をつくらず、多くの植物が共生出きるように成っているのだそうです

「連作障害」とは、種が必要以上に勢力を拡大しないため、ある一定の勢力になると根から分泌物を出して自分で自分の勢力を弱めます

それでも勢力を広めようとするとセンチュウ・根コブ菌など土壌障害菌を作り出して勢力を弱めようとするのだそうです

同じ場所で連作を続けていれば自然に土壌病害が出てくる仕組みになっている訳ですね ・・・ 納得!!

と云う事は、育てた畝をずらすことでも「連作障害の対策になるだろうし、同じ種のものは離して植える事も必要みたいです

手前 : 黒実米ナス、 奥 : 丸ナス

手前 : 黒実米ナス、 奥 : 丸ナス  青実米ナス ・・・ 丈は30cmほどしかありません

青実米ナス ・・・ 丈は30cmほどしかありません

専業農家さんはどうやって「連作障害」を避けているのでしょう

「連作障害」の考えられる原因は、大きく3つに分けられます

① 化学性の悪化(塩類集積、土壌の酸性化、微量要素欠乏) ② 土壌微生物による病害 ③ センチュウによる障害

同じ植物を連作し続けると、土壌は色々なものの保たれていたバランスが崩れ、忌避作用をするようになります

何も知識がなく、化学肥料もなかった時代は、連作してると収量が落ちるので、輪作によって防ぐことを経験的に知ったようです

連作障害を出さないためには、次の事に気を付けるといいようです

① 化学肥料は少なめ ② 有機肥料は完熟のものを少量 ③ 玄米アミノ酸などの微生物の ぼかし肥 を使う ④ 緑肥などを使う

そして排水をよくし( 土地を盛り上げる、土の下に礫岩がある、小石や砂利が土の下に多い)、植物の不要な排泄物を流しやすくする

マイ菜園のように固い粘土質土壌だと玄米アミノ酸ぼかしを投入して、軟らかくする方法がいいようです ・・・ やってみようかな

新しい土であれば連作障害は気にしないでOK だから、輪作を徹底すれば大丈夫そうなのでマイ菜園は怠けず実行です

忘れてはいけないのは、土中の微生物のバランス です

植物自身はアロレロパシーという成長阻害効果のある成分を分泌し、成長不良をおこすのですが、微生物はこれらの成分を分解し成長を助けます

しかし連作することによって微生物の種類がすくなくなり障害をおこします

更に市販の殺菌培養土を使う場合はこれら微生物が少ないので要注意です

輪作の基本は、イネ科、マメ科、根菜類、ナス科を回転して作ることらしいのですが、これをサイクルに考えてみようかな

今年植えたサツマイモもあまり育ちがよくありません

サツマイモは毎年同じ場所に植えてました

調べてみると、センチュウによる連作障害があるのだそうです

センチュウはミミズと同じ働きがあるようなので通常はよいのですが、サツマ、キュウリはセンチュウが好きな野菜と云う事で連作してはいけないのだそうです

たい肥施用後に畝を立てて、その畝に太陽熱養生処理を行いカビをすべて発芽させて、60℃以上の熱をかけて死滅させると、微生物のバランスが保たれます

積算温度を約900℃・日数をかけてカビの残渣を分解し無害にするのが理由で、完熟たい肥も含めいきなり根元にやるのではありません

次からは少し余裕をもって養生したたい肥をやるようにしてみようと思っています

こんな記事も見つけました

連作障害の原因防止の中で、輪作の実施 (養分吸収や、加害する病害虫が違う作物を組み合わせることで、土の劣化を防ぎ持続的な生産が可能)がありますが、輪作の仕方がなかなか分かりません

以下の整理がされているのを見つけたので、あげてみます・・・よく見ると、よくわからないとこだらけだけど、とりあえず参考と云う事で

*連作による相性 :

前作 ; トマト、 なす 、キュウリ、 大根 、玉ねぎ、 ニンジン 、とうもろこし

後作に良い ; キャベツ、ブロッコリー、ねぎ 、かぼちゃ、エダマメ、 とうもろこし、玉ねぎ、ほうれんそう、 エンドウ、わけぎ、ダイコン、すいか 、ハクサイ

後作に悪い ; なす、きゅうり、ピーマン、トマト、ピーマン、じゃがいも、とうがらし、ダイコン、ニンジン、すいか、きゅうり、ゴボウ 、ねぎ、わけぎ、エンドウ

これから往くと、今年植えたナスは連作障害が十分考えられますね

来年は上表で行けば、ナスの後地は、ネギかとうもろこしを選ぼうかな !!

ともかく連作障害を防ぐ対策としては、とりあえず近縁の野菜を続けてつくらないことです

さもなければ、休耕期の土壌の天地返しや、薬剤による消毒を行います

輪作 ; 菜園を4~5区画に分けて、栽培する野菜を毎年回転させていきます

天地返し ; 冬の休耕期に、表土と地表から30センチほどの土壌を入れ替え、堆肥をじゅうぶんに施します

消毒 ; 薬剤による消毒や太陽光による消毒があります

マイ菜園には、オオバギボシを植えてます ・・・ まだ1株だけですが・・・

マイ菜園の隅には、果樹と幾つかの山菜を植えています

山菜は、フキ、タラッペ、そしてギボウシです

ギボウシは山菜として食用になると云うので1本花も楽しむつもりで苗を植えました

植えてから5年いや6年ほど経ちます

大分株が大きくなり、毎年花を咲かせるようになっています

ギボウシ(擬宝珠)は、キジカクシ科(ユリ科)リュウゼツラン亜科ギボウシ属の総称で、山間の草原や丘陵地などに自生する多年草です

草丈は、30cm~1m前後(種類による)になります

マイ菜園の端で育つオオバギボウシ ・・・ 雑草に負けず育っています ・・・周りのつんと立っているのは、シオンです

マイ菜園の端で育つオオバギボウシ ・・・ 雑草に負けず育っています ・・・周りのつんと立っているのは、シオンです

オオバギボウシの葉は根際から生え、柄があります

形は大きな卵形で、弧を描くように走る葉脈が目立っています

葉の長さは30~40cmくらいあり、つけ根の部分は心形で先は尖っています

花は一日花・茎先に総状花序(柄のある花が花茎に均等につく)を出し、下から順に開花します ・・・ 開花は7~8月です

花の色は白ないし淡い紫色で、やや下向きに咲きます

オオバギボウシ の花

オオバギボウシ の花

6月中旬に群馬・赤城自然園に行った折、沢山のオオバギボウシが生えていました

花茎を根性葉の間から出して総状に花を咲かせます

花は筒状鐘形で、先は6裂しています

花色はわずかに紫ですが、つぼみの時色の具合はよくわかります

「赤城自然園」の入口で、咲きだそうとしていたオオバギボウシの大株

「赤城自然園」の入口で、咲きだそうとしていたオオバギボウシの大株

オオバギボウシの山菜名は『ウルイ』といい、葉が出始めまだ巻いた状態を山菜として採取した時の呼び名です ・・・ オオバギボウシの新葉かな

『ウルイ』は山菜としての地方名がいろいろあり、「山カンピョウ」や「ギンボ」などとも呼ばれています

柔らかくアクやクセが全くなく、おひたしや汁の具などに最適です

マイ菜園での『ウルイ』採取は貴重過ぎてまだ採取には至っていません

今では他の山菜と同じように促成栽培が進み、一般のスーパーなどでも見かけるようになりましたから、食用はそちらですることにいたします

オオバギボウシのツボミ

オオバギボウシのツボミ

アメリカオニアザミは「要注意外来生物」なのです

マイ畑の脇に流れる河は巾3mほどの灌漑用の河です

護岸工事がされて、両側の堤防はコンクリートでしっかり覆われています

傾斜のついたコンクリートなのですが、年数が経つうちにコンクリート表面は隠れてすっかり緑の堤防になっています

始めは菜種の種がこぼれて「菜の花」が良く咲いていたのですが、昨年は「ヤグルマソウ」が混じってきれいに咲きました

今年は何とアザミの花が幾本か咲き出しました

このアザミはアメリカオニアザミというようです

アメリカオニアザミはキク科アザミ属の多年草(1~2年草)で、本来は日本には分布していない外来種です ・・・ 別名はセイヨウオニアザミです

アメリカオニアザミは日本へは北アメリカから輸入された穀物や牧草に混入して持ち込まれ、1960年代に北海道で初めて確認され、本州や四国でも定着しています

全身棘だらけで、牛などの家畜も本種を食べることはなく、酪農地帯では放牧地の害草として知られているそうです

土手に咲くアメリカオニアザミ ・・・ 栄養がそんなにあるとは思えない場所に、逞しく咲いています

土手に咲くアメリカオニアザミ ・・・ 栄養がそんなにあるとは思えない場所に、逞しく咲いています

アメリカオニアザミは茎の高さ0.5~1.5m、根生葉は羽状に深裂しロゼット状になります

茎はロゼットの中央に立ち、茎全体にわたり鋭い刺を持つひれ(翼)があります

葉や総苞片にも、手袋をしていても貫通するほどの全身に鋭い棘があり注意を要します

7~10月頃、枝状に1~3個の頭状花を咲かせます

花は細長い管状花の集合体で、花色は淡紅紫色、両性です

花冠は長さ3~4cm、冠毛は白色で帯状に分枝し、花床には1~2cmの白い剛毛状の鱗片があります

種子はタンポポのように綿毛で風に乗って拡散します

トゲだらけの丸坊主の上にちょこんと乗った花は、アザミらしくってなんとも可愛いいのですが、全体をみるとトゲだらけ!!

強靭な繁殖力で在来種を脅かす「要注意外来生物」のひとつなのは残念です

アメリカオニアザミの花アップ

アメリカオニアザミの花アップ  花の上の小さな蜘蛛が見えました

花の上の小さな蜘蛛が見えました

アメリカオニアザミの駆除は鋭い棘を有するため、抜き取って駆除するのにとても大変です

とにかく茎にも葉にも棘だらけ・・・ロゼットの時に抜かないと、これではうかつに手がだせません

トゲが鋭いため、皮手袋や厚手の丈夫なビニール手袋などを着用し、草刈り鎌などで刈るか、スコップで周囲の土ごと掘り返すのが有効な方法だそうです

しかも多年生であるため、駆除を行っても株や根が残っていれば再生するので、注意要です

また花が咲いているときに駆除をした場合は、そのまま放置しておくと、種子が飛散することもあるので、駆除後はその場に放置せずに可燃ごみとして処分が必要との事で大変です

花を楽しまず、気を付けて駆除をすることにします

| « 前ページ | 次ページ » |