日々の雑感記によるヘボ・マイ趣味紹介です。

ダッペの悠友ライフ

日本三古碑の一つ「多胡碑」に行って来ました・・・古墳も見れました

先日群馬・高崎吉井にある「日本三古碑」の一つ「多胡碑」に行って来ました

「日本三古碑」というまとめ方が生じたのは、明治時代に入ってからと考えられていますが、その経緯は不明なようです

古来古墳時代より鉄剣や石などに文字を刻み、墓の墓誌や死者の副葬品、あるいは特定の出来事を記録する記念碑などに多種多様の金石文が作られました

「金石文(きんせきぶん)」とは、金属や石などに記された文字資料のことで、紙、布などに筆で書かれた文字に対し、刀剣、銅鏡、青銅器、仏像、石碑、墓碑などに刻出・鋳出・象嵌などの方法で表された文字を指します

当時の出来事を鮮明に伝える「金石文」は石に刻まれた即ち碑文、銘文の中で幾つか見つけられます

したがって碑文・銘文は一定の様式を持ち、また、さまざまな技巧がこらされ、書体を含め書道史のうえで重要な意味を持っています

これら「金石文」の中で、「日本三古碑」は書道史上で最も重要とされた栃木・大田原市の「那須国造碑」、宮城・多賀城市の「多賀城碑」、そして高崎市の「多胡碑」の三つを呼びます

これらの三古碑が書道史上で重要とされるという事は、当時の貴人、高僧などの高い教養をもった人物によって刻まれているのは当然として、尚且つある程度の長文が刻まれ、風化、破損が少ないという事で選ばれたものと考えられています

三古碑は、いずれも飛鳥時代~奈良時代にかけての8世紀前後のもので、必然的に文献史学・歴史考古学的にも極めて重要な位置づけとなっていると云えます

「多胡碑}は、1954年(昭和29年)、国の特別史跡に指定され、1996年(平成8年)市立の記念館が併設されました

現在「多胡碑」はガラス張りの覆堂内に保存され、併設された多胡碑記念館と近くの古墳を公園化した吉井いしぶみ公園は整備され近隣市民の憩いの場所となっています

「多胡碑」 覆堂をみる・・・周囲には沢山の記念石碑が見られます

「多胡碑」 覆堂をみる・・・周囲には沢山の記念石碑が見られます

覆堂の中には、「多胡碑」が保存されています

ガラス越しからでも肉眼ではっきりと碑文が読めそうなほど、非常に良い状態で保存されているように見えました

毎年3月9日近辺の休日に「多胡碑まつり」が開催され、この日は覆堂の扉が開かれ一般公開されるのだそうです

訪れたこの日は平日であったせいか訪れる観光客も少なく、静かな古碑見学でした

「多胡碑」に刻まれた「金石文」

「多胡碑」に刻まれた「金石文」  覆堂内のガラス越しにみた「多胡碑」

覆堂内のガラス越しにみた「多胡碑」

「多胡碑」は、和銅4年(711年)3月9日に多胡郡が設置された事を記念するために建碑されたものです

碑には、弁官局からの命令が刻まれており、穂積親王(天武天皇皇子)、藤原不比等などの当時の高官の名も伺える記述もあります・・・続日本紀に記載される多胡郡が設置された公の事跡を記念した碑であることを示しています

「多胡碑」は碑身、笠石、台石からなり、材質は安山岩、碑身は、高さ125cm*幅60cmの角柱で、面には6行80文字の楷書が丸底彫り(薬研彫りとされてきたが、近年丸底彫りであることが判明した)で刻まれています

頭部の笠石は高さ25cm*、軒幅88cmの方形造りです

台石には、「國」の字が刻まれていると言われるが、コンクリートにより補修されているため、現在確認できないようです

材質は、近隣で産出される牛伏砂岩(地元では天引き石、多胡石と呼びます)です

多胡碑覆堂正面 (手前の古木は未様手植えの樹)

多胡碑覆堂正面 (手前の古木は未様手植えの樹)

「多胡碑」に刻まれた内容は、看板によると、以下のように書かれています

『弁官局からの命令である

上野国の片岡郡・緑野郡・甘良郡の三郡の中から三百戸を分けて新しい郡を作り、羊に支配を任せる

郡の名前は多胡郡とせよ

これは和銅4年3月9日甲寅に宣べられた』

左中弁・正五位下多治比真人。

太政官・二品穂積親王、左太臣・正二位石上尊、右太臣・正二位藤原尊

参考: 日本三古碑の選別は考古学的に古い順によるものではないことを上記しましたが、多胡碑周囲にはこれらより古い碑が近くに点在しています

多胡碑の周囲には、山之上碑、金井沢碑という古代碑が点在しており、多胡碑を含め「上野三碑」と呼ばれています

中でも山之上碑は681年建碑で、最も古く8世紀後半建碑と推定される多胡碑より古いだけでなく、日本三古碑中最古の建碑である那須国造碑(700年建碑)よりも古いそうです

芝生広場にある古墳 ( 手前:粘土槨古墳(5世紀始)で、片山地区のものを移築したので片山1号古墳といいます、奥: 南高原1号古墳(墳径17mの円墳 )

芝生広場にある古墳 ( 手前:粘土槨古墳(5世紀始)で、片山地区のものを移築したので片山1号古墳といいます、奥: 南高原1号古墳(墳径17mの円墳 )

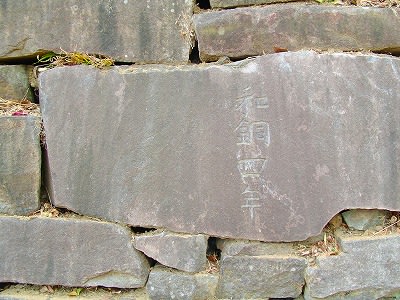

石垣で園内を巡れますが、「多胡碑」に記述された文字が組み石に大きく彫り込まれていました

これは後から彫り込んだものと思いますが、多胡碑を別角度で偲べます

「和銅4年」はよくわかりますが、「給羊」の字の特に未は古くから注目されていたのだそうです

その「羊」の字は方角説、人名説など長い間論争されてきたそうですが、現在では人名説が有力とされています

人名説の中でも「羊」氏を渡来人であるする見解が多く、多胡も多くの胡人(中国北方の一族)がいたを意味するものではないかとの見解もある上、近隣には高麗神社も存在し、この説が有力と考えられているそうです

今度高麗神社を探してみようと思っています

マイ畑に春到来!?です・・・彼岸桜、菜の花、ナズナ、オオイヌフグリの花

今日はお彼岸の入りですね

畑作業が始まっています

先月頃から、天地返しを少しづつしながら、耕作の準備をしてきました

約150坪の畑をスコップで、黙々と掘り返していますが、なかなか手ごわい相手です

昨年頃から自然菜園作りを心掛けて、耕し方を変えてきていますが、なかなか思うように言ってません

ぼつぼつ・・・楽しみながらやっていきます

目指す自然菜園とは、出来るだけ耕さず、草を生やして野菜の共育ちをさせる事です・・・年寄向きに、草取りのなかなか出来ない怠け者の私にピッタリと考えました

昨年から雑草代わりに沢山の菜ものを植えました

今月になってマイ畑は幾つか花が咲き始めました

春到来!!の感じです

まずは、ジャガイモの植え付けが、マイ菜園の開始作業です

毎年お彼岸に、ジャガイモを植えています

この時期は畑に来る途中の寺の境内の彼岸桜が咲き出すのが、私の畑作気温情報です

彼岸桜が見ごろになってきています ・・・ 寺の境内にはソメイヨシノもありますが、こちらはまだ固いツボミです

彼岸桜が見ごろになってきています ・・・ 寺の境内にはソメイヨシノもありますが、こちらはまだ固いツボミです

色々な菜ものがごちゃ混ぜに植えてあり、菜の名前が定かではありませんが、早く咲き出した菜ものです

咲き始めた菜の花

咲き始めた菜の花

畑に行く度、菜の花を摘んで、毎日食膳に添えて食べています

一般的菜の花はアブラナ科の、とても栄養価の高い緑黄色野菜で、βカロチンやビタミンB1・B2、ビタミンC、鉄、カルシウム、カリウム、食物繊維などの豊富な栄養素をバランスよく含んでいます

和え物、煮びたし、吸い物、炒め物などして、ちょっとほろ苦い春の味を味わっています

幾つかの野草が菜の花の植わってない空き地に咲き出しています

ナズナの花アップです

ナズナの花アップです

ナズナは、アブラナ科ナズナ属の越年草です

別名ぺんぺん草といい、田畑や荒れ地、道端など至るところに生える日本に渡来した史前帰化植物と考えられています

4枚の白い花弁を持つ直径3mmほどの小さな花を多数、花穂に付けます・・・アップなかなかイケるでしょう!!

畑の縁に咲いたオオイヌフグリの花アップ

畑の縁に咲いたオオイヌフグリの花アップ

オオイヌフグリはオオバコ科クワガタソウ属の越年草で、路傍や畑の畦道などに見られる雑草です

別名を、瑠璃唐草、天人唐草、星の瞳等と呼ばれます

この名の方が素敵なのですが、なぜかオオイヌフグリの呼び名が良く知られています

オオイヌフグリの株は、茎が根元で枝分かれし、広がり繁茂します

葉は茎の下では対生し、上部では互生しています

葉脇に1個づつ瑠璃色の小さな花をつけて咲きます・・・花柄は1~2cm・花径は7~10mmくらいです

曇りや雨の日は花は閉じたままで、陽光をあびるとパッチリ咲きます

群馬・高崎の「滝の慈眼寺」に行って来ました・・・まだしだれ桜は早いけど、サンシュウが見ごろです

先だって、春を探しながら車を走らせていましたら、「滝の慈眼寺はこちら」 の看板を見かけました

「滝の慈眼寺(じげんじ)」とは、群馬・高崎にあるしだれ桜見事な歴史あるお寺です

正式名は、「高野山真言宗華敷山補陀落院慈眼寺」といい、奈良東大寺初代別当良弁僧正(689~773年)が開創したそうですから、ゆうに1300年以上の時が経つほどですからまさに古刹です・・・山号、院号共、意味分かりませんが、古そう

宗祖弘法大師(774~835年)が諸国歴遊中、この寺で護摩修行をしたという炉石が大師堂西に現存しています

境内には沢山のしだれ桜が植えられていました

この見事なしだれ桜は、南北朝時代(1352年)に足利尊氏の命により、住職の中興開山乗弘大徳によって植えられたものとされています

本堂 ・・・周囲は古木のしだれ桜が、一杯植えられています

本堂 ・・・周囲は古木のしだれ桜が、一杯植えられています

「慈眼寺」のある場所は、高崎市下滝町というところ(昔、あたり一帯は滝川村と呼ばれていた)ですから、通称「滝の慈眼寺」と呼ばれているのだそうです

浅学思い込みの私は、沢山のしだれ桜があり、桜の花の時期はまるで滝の流れのように咲くので、そう呼ばれるのかと思っていました

前記したように、「慈眼寺」は、真言宗のお寺で、高野山を本寺としています

開基は、聖武天皇の時代と古く、江戸時代には御朱印30石を抱える県内でも屈指の古刹なのだそうです

上の画像・現在の「本堂」は昭和58年、52世良雄代に落慶したもので、間口11.5間、奥行8間、広さ92坪あります

本尊は中興開山乗弘大徳により南方の古墳より見出された1寸2分の聖観音様だそうですが、南方とはどこなのでしょう

境内から 鐘楼、 山門を見る (鐘楼奥に山門が見えます)

境内から 鐘楼、 山門を見る (鐘楼奥に山門が見えます)

上画像奥にみれる「山門」は、文政元(1818)年、36世良恵代に造立されたもので、現存する建造物では古いものです

格天井に絵画がありますが、これは平成5年に奉納されたものです

山門より南方に参道が伸びており、表門(石門)へと繋がっています

上画像手前の「鐘楼」は、天保12(1841)年、37世覚信代に造営されたそうです

梵鐘は昭和19年に応召されましたが、昭和50年に再鋳され、現在は毎日6時・12時・18時に時をしらせているそうです・・・除夜の鐘を聴いて近隣の人は年を越すのでしょう

鐘楼の許のしだれ桜はすっかりつぼみが膨らんできていました

鐘楼の許のしだれ桜はすっかりつぼみが膨らんできていました

しだれ桜はまもなく咲き出すようです

まだ閑散とした境内ですが、間もなく見物客でにぎわうでしょう

この寺には、パチリしませんでしたが、芭蕉が詠んだ句碑がありました

「芭蕉句碑」は、文政7(1827)年の造立・高さ3尺2寸の石碑で、「 木の下は しるもなますも さくらかな 翁 」 とありました

しだれ桜は、まだこれからですが、今盛りはサンシュウです

庫裡の方の庭は沢山のサンシュウの古木が花開いていました  庭園で咲くサンシュウ花

庭園で咲くサンシュウ花

サンシュウの別名は、早春に葉にさきだって黄金色の花を咲かせるので、「春黄金花」(はるこがねばな)といいます

あまりに見事な黄金色を見て、とても心温まりました

サンシュウの花言葉は、「 持続 」、「 忍耐 」、「 耐久 」 です

冬を耐え偲んでの黄金色は、明日への希望ですね

バイカオウレンの花を産直の花棚で見つけました

昨日に続いて・・・

産直の花棚には、バイカオウレンの小鉢が置かれていました

バイカオウレンは、山地から亜高山帯にかけて、林の下に生えるキンポウゲ科オウレン属の常緑多年草です

売られていたバイカオウレンの小鉢・・・花の咲き方が見ごろでした

売られていたバイカオウレンの小鉢・・・花の咲き方が見ごろでした

バイカオウレンの名の由来の「バイカ」は、花の様子が梅の花に似ており、「オウレン」は、黄蓮(おうれん)であり黄色い根からついたそうです・・・「梅花黄連」です

葉の数から、ゴカヨウオウレン(五加葉黄蓮)の別名もあります

バイカオウレンは、東北南部~本州、四国の山地の少し湿った場所(深山の渓谷沿いや針葉樹の下などの腐植質にとんだ場所)に好んで自生し、早春の花として知られています

草丈は3~10cm位で、糸状の地下茎が地中を四方に広がって這い葉を出します

細長い根茎は横に這い、地下で匍匐枝を出して繁殖しますから、自生地では群生しているのが普通だそうで、群生していたら綺麗でしょうね!?

根から出る根生葉は鳥足状複葉で、5枚の卵倒形小葉が輪になってつき、革質で光沢があります

花茎を伸ばし、咲き誇っているバイカオウレン

花茎を伸ばし、咲き誇っているバイカオウレン

バイカオウレンの花期は1~4月です・・・自生の深山だと6月頃も見れるようです

高さ4~15cmになる赤褐色を帯びた花茎を出し、1個の花を上向きにつけます

花は全体に丸っこい印象で、如何にも可愛らしい感じです

花の径は12~18mm、白い花弁にみえるのはガク片で5枚あります

花弁は黄色い小さな棒状部分で、蜜を分泌します・・・花びらが蜜腺に退化したのだそうです

蜜腺の先端の広がっている部分(舷部)は、平たく皿状で、雌しべの花柱(雌しべの細い部分は)は真っ直ぐです

花のアップです

花のアップです

バイカオウレンの 花言葉は、「 情熱 」 、「 変身 」、「 2度目の恋 」 です

自然の中、樹林の生い茂る沢などでひっそりと咲くバイカオウレンに出合ったら、森の中の妖精のように見えそうです

白いショウジョウバカマの花を見つけました

先だって、群馬・渋川の奥の「道の駅・白井宿」に行って来ました

いつも行く産直めぐりの買い物です

寒い日でしたが、伊香保温泉に近いせいか観光客が一杯で賑わっていました

花木コーナーがあり、花棚に春の花が沢山咲いて売られていました

そんな中に山野草のショウジョウバカマの鉢植えがありました ・・・珍しい白花です

ショウジョウバカマ(猩々袴)は、ユリ科ショウジョウバカマ属の多年草です

北海道から九州までの、やや湿った場所に生え、人里近くの田んぼのあぜ道から高山帯の高層湿原まで生える垂直分布広い山野草です

ショウジョウバカマの名前は、紅色の花を能楽で使う能装束の空想上の「猩々」(オランウータンの意味もある)の赤い頭の毛と見立て、花の下の葉を袴と考えたものだと言われています

花色は生育場所によって、淡紅色、紫色、白色と変化に富んでおり、白花のものは白花ショウジョウバカマと呼ばれます

小鉢の中で咲き出した白花ショウジョウバカマ

小鉢の中で咲き出した白花ショウジョウバカマ

ショウジョウバカマの葉は広い線形でなめらか、根本から多数出てロゼット状に平らに広がっています・・・根性葉で、倒披針形・長さ5~15cmほどになります

花茎は中心部から出て、高さは10~20cm、先端に横向きに総状の花が数個付きます

花期は低山では3~4月ですが、高山では雪渓の溶けたあとの6~7月になります

花被は花が終わった後もそのまま残り、色あせはするものの、咲いたときの姿を残して、緑色が残っている姿となるそうです

雄しべは6個、花糸は花被片と同長かやや長めです

白花ショウジョウバカマのアップ

白花ショウジョウバカマのアップ

ショウジョウバカマの花言葉は、 「 希望 」 です

ショウジョウバカマは、3月27日の誕生日です

冬アジサイの花

今の時期、デパ地下での花屋さんで、贈答用の花としての定番は、冬アジサイです

アジサイの名の由来はいくつかあり、一つは「藍色が集まったもの」を意味する「あづさい(集真藍)」が語源だそうです

英名のハイドランジアはギリシャ語の「水の器」を意味する語源だそうです

一般的によく知られるのは、江戸時代に長崎オランダ商館の滞在医官であったシーボルトが愛する「お滝さん」に因み「オタクサ」と命名していたと思われます

従来のアジサイと比べると早咲き(冬咲く)で、1年に2回花が楽しめ、落葉せず1年中緑が楽しめるそうです

売られていた冬アジサイは、「フユサキアジサイ・スプリングエンジェル ・フリルエレガンス 」です

デパ地下のレンガ塀にきれいに並べて売られていた冬アジサイ ・・・寒い朝のせいか葉にちょっと生気がありません

デパ地下のレンガ塀にきれいに並べて売られていた冬アジサイ ・・・寒い朝のせいか葉にちょっと生気がありません

冬に咲いた花を3月中~下旬までに花の下から2~3節のところで切ると、5~6月に2番花が咲きます

その後は翌年の花芽を作るため、7月下旬までに同じく花の下から2~3節のところで茎を切ると、夏に伸びた枝の先端が秋に花芽となります

常緑で休眠性が無く非常に早咲きで、加温すればお正月にも開花するそうです

ガク片の鋸歯の出かたは年によって変わり、花房柄(花序柄)の有無は花房(花序)によって異なるそうで、ハイテク技術による人工種間雑種のため性質が不安定なのかもしれません

装飾花のフリルがとても綺麗でした

装飾花のフリルがとても綺麗でした

真っ白な装飾花に囲まれ、ビッシリ両性花が咲き出し始めていました

冬アジサイの両性花

冬アジサイの両性花

アジサイ全般の 花言葉は、「 移り気 」、「 冷淡 」、「 辛抱強さ 」、「 冷酷 」、「 無情 」、「 高慢 」 です

色別の花言葉で、特に白いアジサイは、 「 寛容 」 です

アジサイの花言葉からみると、贈答用にするとちょっと嫌なメーセージになるような気がします

贈るなら白のアジサイがいいですね

今、″ ミモザアカシア ″ の花は贈答用に最適です

昨日に続いて・・・デパ地下の花贈答品紹介です

昨日紹介のシラー‟の隣には、ミモザアカシア(=単にミモザ)‟の鉢がいくつも並べられていました

‟ ミモザ " とは、マメ科の植物であるオジギソウを指すラテン語名です

オーストラリア南東部原産の小高木で、日本には明治時代の始めに渡来しました

開花時期は3~4月で、結構大木になります

葉がシルバーがかったグリーンで、黄色い花が房のように咲きます

ビッシリ花が付いた "ミモザ" 鉢

ビッシリ花が付いた "ミモザ" 鉢

‟ミモザ″は、早春に淡黄色の花を枝いっぱいにつけ、丈夫であることに加え、都会的な美しさと香りのよさで人気があります

房状についた小花は明るく華やかなので、枝物の少ない時期の花材として重宝され、洋風の生花によく利用されているのを見かけます

黄色い小さな綿毛のような花は春の喜びを知らせてくれます

またドライフラワーにしても楽しめるようです

‟ミモザの花

‟ミモザの花

イタリアでは、3月8日の「女性の日」に、女性に‟ ミモザ ‟の花を贈る習慣があるそうです

今が、“ ミモザ ‟ の贈答の一番シーズンなんですね

"ミモザ″の花言葉は、「 友情 」、「 真実の愛 」、「 秘やかな愛 」、「 豊かな感受性 」、「 堅実 」、「 エレガンス 」、「 神秘 」 など色々です

この花言葉をキーワードに、大切な人、お世話になっている人へ、ミモザ‟の花に想いを込めてメッセージを贈るのはいかがかと推奨されました

花をもらうのは嬉しいことです

気持ちを込めて贈ることで、人間関係もさらに深まるのではないでしょうか!?

アップした″ミモザの花

アップした″ミモザの花

“ ミモザ ″ の7つの花言葉を使って気の利いたメッセージを贈ったら・・・ いいかも

「友情」は、いつもそばにいてくれる友人に

「真実の愛」は、自分を守ってくれている人へ

「密やかな愛」は、想いを寄せている人へ

「堅実」は、仕事でお世話になった人へ

「エレガンス」は、おしゃれな知人へ

「神秘」は、出会いの神秘に感謝を込めて

「豊かな感受性」は、交際に色添えを込めて

デパートの花ショップは、贈答用花が一杯ありました・・・"シラー・ベルビアナ"が目立ってました

最近すっかり小市民生活で、あまりデパートには行かなくなってました

高齢化社会にはデパートよりもスーパーが似合っているようです・・・

いやスーパーよりも、もっと産直が行きやすいかなとも思っているな~

先日久しぶりにデパ地下に行って来ました

花屋さんがあり、贈り物用に綺麗にラップ掛けされた花鉢が沢山売られていました

青紫色のキラキラした花がさいているのを見つけました

名札には価格と共に商品名があり、何ともロマンチックな『星のソナタ』と書かれていました

花の名を調べたところ、″シラー・ペルビアナ" と云って、ユリ科シラー属の一品種で、地中海西部が原産の球根植物です・・・球根は有毒です

別名を、「ワイルドヒヤシンス」、「オオツルボ」、「スキラ」と呼ばれています ・・・ スキラという名はギリシャ語で、「害になる」の意味だそうですが、鱗茎に毒がある事からついたようです

シラー・ベルビアナ‟ のラップ品

シラー・ベルビアナ‟ のラップ品

シラーの〝開花時期は4月~5月です

売られていたシラー‟はツボミ状態がまだ多いですが、暖房が働いているせいか大分咲き始めていました

草丈は20~40cmくらいになります

花茎の先に径2cmぐらいの星型の小花を数十個傘状につけます

花色は、濃い青紫が多いですが、白色の物もあるようです

傘の下の方から咲き始め、釣り鐘状になり咲きます

まだ、蕾の状態が大半ですが、咲き始めた花はとてもキラキラして見え新鮮でした

花弁は6枚で、花芯の部分は濃い青です

根際から生える葉っぱは幅の広い線状で波打っています・・・長さは15~30cm位あります

"シラー・ベルビアナ"の花のアップです

"シラー・ベルビアナ"の花のアップです

"シラー・ベルビアナ" の花言葉は、「 多感な心 」、「 我慢強い 」、「 恋の呼びかけ 」、「 変わらない愛 」、「 隠れた価値 」 です

地下茎は有毒だそうですが、贈り物には大丈夫かな

花言葉を信用して贈りましょう

群馬県立自然公園・「群馬の森」で、“ アオサギ ″ を見かけました

先日、群馬県立自然公園・「群馬の森」を、ちょっと散策してきました

「群馬の森」は群馬・高崎にある県立の都市公園(総合公園)で、明治百年記念事業の重点施策として建設され、平野部の貴重な森林地の保全、育成、活用を進めていくと共に、文化的レクリエーション活動の拠点として整備を進めてられてきました

都市の住民が緑を通じて人間性を確保するため、森林公園としての性格の強い公園として建設されています

園内には、くつろげる大芝生広場をはじめ、遊びの広場、わんぱくの丘(木製遊具)、かたらいの丘、花木園、ふるさとの道(全国都道府県の木の並木道)、修景地、休憩舎、駐車場が設けられています

今、園内は各所改修工事が行われ、散策が限られています

陽射しはちょっぴり暖か気ですが、まだまだ寒さが厳しく、木々の枝間も寒々した感じです

「群馬の森」には修景池があり、この辺りは工事からも離れているせいか静かな空間でした

修景池の散策路を歩いていたら、池の向こうに、“アオサギ″が留まっているのが見えました

群馬の森・修景池 の冬のある日 ・・・ 中央右に、“アオサギ″が留まっているのがみえますか!?

群馬の森・修景池 の冬のある日 ・・・ 中央右に、“アオサギ″が留まっているのがみえますか!?

″ アオサギ(蒼鷺) ″ は、コウノトリ目サギ科アオサギ属に分類される鳥類で、アフリカ、ユ―ラシア大陸、マダカスカル、インドネシア、日本、フィリピンに分布しています

一般的に夏季にユーラシア大陸中緯度地方で繁殖し、冬季になるとアフリカ大陸中部、東南アジアなどへ南下し越冬します

日本では、九州以北での林で集団繁殖し、各地の水辺で見られ、北日本では、秋冬に暖地に移動するものが多い水鳥ですが、本州、四国では周年生息する留鳥と見られます

そぉ~と近づいてアップしました ・・・ 下  画像

画像

“アオサギ"は、全長95cmほどはある最も大きなサギです・・・体重は1.5kg、翼開張150~170cm・・・大きさの割に意外と軽いと思ったけど、飛ぶ事を思えばこんなもんかな~

正面からは白く見えますが、上面は青みがかった灰色の羽毛で被われ、横、後ろからは青味がかった灰色に見えます ・・・ アオサギの名はこの色合いから名づけられたと思えます

成鳥では首が白く、頭に黒い冠羽があるが、若い鳥では首や冠羽の部分がぼやっとした感じをしているそうです

頭部は白い羽毛で覆われ、眼上部から後頭にかけて眉状の黒い筋模様(眉斑)が入っています

後頭は眉斑と繋がるように黒い羽毛が伸長(冠羽)しています

修景池には鯉が放流されています

‟アオサギ″の食性は動物食で、魚類、両生類、鳥類の雛、小型哺乳類、甲殻類、昆虫と、結構獰猛な鳥です

水辺で待ち伏せたり、水辺や浅瀬を徘徊しながら獲物を探し、獲物を発見すると、素早く頸部を伸ばし捕食します

鯉を狙っているのでしょうか!?

優雅な姿をしていますが、顔付を見ると怖い顔をしていますね

餌場では意外に攻撃的で、餌を取られそうなときは飾り羽を逆立て他の鳥を威嚇したり、攻撃して執拗に追い立てたりするようです

私が近寄ったので、飛び上がって池の上のまだ枯れ枯れした枝に、留りました

‟ アオサギ ″

‟ アオサギ ″

通常″アオサギ"は河川、湖、池沼、湿原、干潟、水田などに生息します

非繁殖期には殆ど単独で生活しますが、小さな群を作ることもあるようです

「例幣使街道」の名所さがしをしてみました ・・・ 頼朝院・圓福寺(群馬・高崎市)に行って来ました

先日、「 圓福寺たいし堂 この先 」の看板を、群馬県立自然公園「群馬の森」近くを走っていたら見かけました

場所は旧例幣使街道から新例幣使街道に出たところで、新旧例幣使街道の合流点から、南へ320mほど行くと「圓福寺」の山門です

「例幣使」とは、朝廷がつかわした、伊勢神宮の神前に捧げ物をもっていく使者のことです

江戸時代朝廷は、徳川家康の法要のため日光東照宮にも同じように勅使を派遣していました・・・

江戸時代の正保2年(1645)、日光山・東照社に東照宮という宮号が宣下されたことで、朝廷は臨時奉幣使を東照宮に派遣したものが恒例化したのだそうです

勅使の派遣は、春の東照宮例祭に合わせて行われ、勅使が通る道のことを「日光例幣使道」とよばれ、街道は、「例幣使街道」として、京から中山道を通り、倉賀野宿より日光に至るまでの道として整備されました

例幣使は毎年京を4月1日に出発し15日で日光に到着したそうですから、結構早い旅ですね

尚、復路は日光道から江戸に入り、東海道を使って帰京したそうです

倉賀野から発した例幣使道は、国道354号と多くの部分で重なっていて、現在でも、往時を偲ばせる名所が点在しています

見かけた「八幡山圓福寺 この先」の看板を曲がって、寄って来ました

山号は「八幡山」 寺の名は、頼朝院・圓福寺 ・・・ 智山派真言宗

山号は「八幡山」 寺の名は、頼朝院・圓福寺 ・・・ 智山派真言宗

「圓福寺」はもと「圓光寺」という名前だったそうですが、むかし八幡原にあり廃寺になった「長福寺」というお寺の「福」の一字を取って、「圓福寺」にしたと調べたらありました

「長福寺」は、その昔源頼朝が東征に赴く際に八幡原で病に倒れ、そのとき身体を休ませたと伝わるお寺だったそうで、現在の圓福寺の院号・頼朝院はこの伝承に因んだものでしょう

圓福寺・本堂 ・・・ 向かって左奥には、墓地がありました (向かって右端のピンクは“アセビ“の木です)

圓福寺・本堂 ・・・ 向かって左奥には、墓地がありました (向かって右端のピンクは“アセビ“の木です)

本堂前に、″馬酔木(アセビ)“が植えられ、花が咲き出していました

“アセビ″ の花 アップ !!

“アセビ″ の花 アップ !!

“アセビ(馬酔木)″は、ツツジ科アセビ属の常緑低木で、日本に自生です

樹高は1.5~4m程で、葉は楕円形、深緑色で表面に艶があり、枝先に束生します

早春、枝先に複総状の花序を垂らして、つぼ状の花を多く付けます

訪ねたこの日は、とても冷え込んだ日でした

花の先はまだ開いておらず、暖かになる日を待っているようでした

本堂に一礼し山門を出ると、駐車場の一角に何か石碑が建っているのが目に入りました

寒いのでパチリ!!を忘れましたが、「八幡原 稚蚕共同飼育所跡」と刻まれ、碑文には、「稚蚕共同飼育所」が昭和41年(1966)設立、昭和61年(1986)閉鎖になるまで、養蚕の近代化に寄与したとありました

世界遺産ではありませんが、養蚕文化向上の一翼を担っていたのですね

「例幣使街道」には、色々興味のある名所がありそうですので、折々に訪ねてみたいと思いました

鉢植えの ″ハナカンザシ″ & ″ローダンセマム″ が、早春を飾りはじめました

ご近所の花屋さんを覗いたら、色んな花の咲き始めた鉢物が沢山並んでいました

そんな中で、目立って可愛く清楚の花を見つけました

“ハナカンザシ“ & “ローダンセマム“ です

まずは〝 ハナカンザシ〝です

“ハナカンザシ(花簪)“は、キク科ロダンテ属の一年草で、原産地はオーストラリアの乾燥地帯です

和名の“ ハナカンザシ〝は、花茎の先につく赤いツボミから「簪(かんざし)」を連想したものといわれます

英名では、「 Paper daisy」といい、これはカサカサと音がする質感からつけられた名で、花もドライフラワーにして楽しめます

花棚一杯に、″ ハナカンザシ〝 の鉢植えが並んでいました

花棚一杯に、″ ハナカンザシ〝 の鉢植えが並んでいました

〝ハナカンザシ″は、草丈20〜60cmで、枝分かれして伸びます

葉は幅3mm、長さ20~30mmほどです

″ハナカンザシ″の花は、径15~30mmほど、花弁は八重咲で、触ると乾いた感じでカサカサしています

花弁に見えるのは、実は総苞片で、中央に見える黄色い部分は筒状花です・・・香りはキク特有の香りがします

花期は、原産地オーストラリアでは8月から11月ですが、北半球の日本では冬から春に当たります・・・平たく言えば冬にまっすぐ伸びた花茎の先に一つつけた赤いつぼみから白い花が開きます

花(➝総苞片)は夜閉じ、2か月以上咲き続けます

総苞片の色は濃桃、淡桃、白です

″ハナカンザシ″の花のアップです ・・・ 透き通るような花びらが印象的です

″ハナカンザシ″の花のアップです ・・・ 透き通るような花びらが印象的です

″ハナカンザシ″の花言葉は、「 明るい性格 」 、「 思いやり 」 です

花言葉の「明るい性格」は、寒空の下で愛らしく咲く花がドライフラワー状になっても色あせず、花後も美しさが保たれていることからつけられたのでしょうか!?

幾重にも重なった薄い花弁のような総苞と中心の黄色い筒状花のコントラストがとても優しく見え、微笑ましさを感じさせます

隣の花棚には、″ローダンセマム″の鉢植えが咲いていました

″ローダンセマム″は、キク科ローダンセマム属・北アフリカ原産の常緑多年草です

やっと咲き出した ″ローダンセマム″ の花鉢です

やっと咲き出した ″ローダンセマム″ の花鉢です

″ローダンセマム″の花が咲きだしました

花期は3~5月です

花径3~4cm、草丈30cm位になり、葉色のシルバーグリーンが魅力的です

″ローダンセマム″の名前の由来は、ギリシャ語の「rhodon(バラ)」と「anthemon(花)」だそうですが、バラには見えません

と云う事は、バラの花のようにきれいだ、ということなのでしょうか!?・・・こじつけっぽいですね

ローダンセマム属では色幅がピンク色までありバラの感じの花もあるのかもしれません

草本ですが、挿し木でも増やせる点も似ているのかもしれません

″ローダンセマム″ の花アップです

″ローダンセマム″ の花アップです

″ローダンセマム″ の 花言葉は、「 永遠の愛 」、 「 気丈に 」 です

花言葉・「永遠の愛」は、バラの花言葉でもあります

共に永く咲き続ける優しい花色で、可憐で清楚な感じが共通した点に付けられたのでしょうか!?

花言葉・「気丈に」は、長い花茎をまっすぐ伸ばして宙に浮いたように上向きに咲く、いじらしい花の印象からつけられたのでしょうか!?

″ローダンセマム″の冬の早出し開花株は、寒さに強く、花粉が出終わった花茎を切り取るとわきからつぼみが上がり、次々と初夏まで咲き続けます

更に無事に夏越しをした株は、早春に花茎を伸ばして、春に鉢いっぱいに花を咲かせます・・・優しくしかし逞しい花ですね

マイ庭に来る鳥たち ・・・ “ ヒヨドリ “ & “ 鳩 “ & “ シジュウカラ ”

三寒四温の日々が続いています

弥生3月に入ったので、春になったと気持ちは思うのですが、寒い時はまだまだ春遠しと思ってしまいます

暦の上では、今年の「啓蟄」は六日だとの事、庭に来る小鳥たちも楽しみにしているかな

冬に入って、マイジャングル庭に餌を探して、色々な鳥たちが来ています

まもなく山野は芽吹きが始まり、虫たちも冬眠から覚め出てくるでしょう

そうなれば山野に帰る小鳥達、やってくる小鳥達・・・鳥たちも引っ越しシーズンになるのかな

いや餌が豊富になるのだから、恋の季節開始、カップルが生まれ、子育てシーズンがはじまります

柿がなくなり、りんごが少なくなり、オレンジを切っておいたり、キウイをやったりと庭に置いて、誘っていたけど、この頃来る鳥たちが少なくなりました

今来ている鳥たちをパチリ !!  しました

しました

柿の木にやってきた 野鳥達 ・・・ 向かって左中央 : “ ヒヨドリ “ 、右下 : “ 鳩 “

柿の木にやってきた 野鳥達 ・・・ 向かって左中央 : “ ヒヨドリ “ 、右下 : “ 鳩 “

“ ヒヨドリ “は、我が家の主みたいです

小さな他の小鳥たちが餌を食べに来ると、追い払ってしまう悪役です

“ ヒヨドリ(鵯)“ は、スズメ目ヒヨドリ科ヒヨドリ属に分類される鳥類です (  画像向かって左 )

画像向かって左 )

全長は約28 cm で、翼開長は約40 cm、尾は長めで(=尾長11~13cm)です

ムクドリやツグミより体型はほっそりし、くちばしは黒くて先がとがっています・・・雌雄同色・頭部から胴体は灰色の羽毛に覆われ、頬に褐色の部分があり、よく目立っています

尚、マイ庭にはムクドリ、ツグミもやってきていたのですが、この頃見かけるのが少なくなりました

プランターにやってきて餌待ちの “ ヒヨドリ “

プランターにやってきて餌待ちの “ ヒヨドリ “  柿の木で寄り添う “ 土鳩 “

柿の木で寄り添う “ 土鳩 “

ハトは本来ヨーロッパ、中央アジア、北アフリカなどの乾燥地帯に生息する鳥ですが、人に馴れやすいので家禽化され、定かではないのですが、日本には飛鳥時代に入ってきたとみられています

室町時代~は、「たうばと(塔鳩、堂鳩)」と呼ばれ、江戸時代に「ドバト(土鳩)」とも呼ばれるようになりました・・・カワラバト(河原鳩)の呼び名もあります

これらの名前は品種が別な訳ではなく、学術的には同種らしいのですが、在来種的には「土鳩」と呼ばれるのがどうも多そうです・・・これは根拠なしです

鳩と人間の関係は先史時代から続いてきたと云われています

ノアの箱舟の時ノアが大洪水の去ったのを知るために放った鳩が、オリ-ブの葉をくわえてきたことで、陸地の回復を知ったことは有名です

“ シジュウカラ “ が来ましたが、あっという間に、“ ヒヨドリ “ に追い払われました・・・日向ぼっこの ”シジュウカラ“

“ シジュウカラ “ が来ましたが、あっという間に、“ ヒヨドリ “ に追い払われました・・・日向ぼっこの ”シジュウカラ“

“ シジュウカラ(四十雀) “は、スズメ目シジュウカラ科の1種で、全長は約15cmで、スズメ位の大きさです

山林で四季を通してもっとも普通に見られる小鳥で、翼開長は、約22cm(体長14~15cm)・体重は11~20gです

背中の上部は緑黄色で背は青灰色なのが特徴的で、喉から尻にかけてネクタイのような帯があり、この帯の幅広いのがオスで狭いのがメスです

翼の色彩は灰黒色、大雨覆の先端に白い斑紋が入り、静止時には左右1本ずつの白い筋模様の翼帯に見えます

嘴の色彩は黒く、足の色彩は淡褐色をしています

“ シジュウカラ “もツガイでよくやってきます

”ハーデンベルギア″の花は、まるで小さな胡蝶蘭のよう!です

3月の声を聴いたけど、肌寒い日が続いています

気持ちは春到来なのですが・・・

先日、隣県の埼玉にある産直に寄り、買い物してきました

産直の花木コーナーは、春の花が色々咲き出していました

そんな中で、鉢植えされた″ハーデンベルギア″の白、紫の花が可愛く綺麗に咲いて目立ってました

一鉢に白と紫色の花が同株の様に寄せ植えされた″ハーデンベルギア″

一鉢に白と紫色の花が同株の様に寄せ植えされた″ハーデンベルギア″

″ハーデンベルギア″は、オーストラリア東部からタスマニアに分布するつる性の常緑低木です

日本には1990年代に輸入された、比較的新しいガーデニング植物で、栽培されているのはハーデンベルギア・ヴィオラケア1種です・・・″ハーデンベルギア″というと、この種を指すことが多いのだそうです

“ハーデンベルギア“の名前は人名に由来し、また別名は小さな藤のように見えるので、″コマチフジ″呼ばれます

つるを他のものに絡ませながら伸びていき、大きくなると長さは2m~3mほどにもなります

葉っぱは細長い三角形で、濃緑色で厚みがあります

マメ科の植物はいくつかの小葉に分かれた「複葉」が多いのだそうですが、″ハーデンベルギア″は小葉に分かれない1枚の「単葉」をしており、その為、″ヒトツバマメ(一つ葉豆)″という和名がついています・・・″ムラサキツルマメ″という名もあります

葉は互い違い(互生)に生え、小葉の形は披針形(笹の葉のような形)をしています

″ハーデンベルギア″の花は、2~5月に総状花序を下に垂れ、1cm程の紫や白色の蝶形の花を多数つけます

白花と紫花の競演です

白花と紫花の競演です

花径1cmほどの胡蝶蘭に似た小さな花が、穂状に枝いっぱいに咲かせていました・・・まだ咲き出したばかりかとても新鮮で初々しい感じの咲き方です

立ち上がるようにつるが伸びて、フジのように頭を垂れ下げて花を咲かせています

花は短命ですが、次々と開花し、初々しさの中でも躍動的な感じを与えてくれています

花色は赤紫・紫・ピンク・白があるそうです

花後は、細い線状の鞘をつけ、蒸すと中に数個の豆ができます

″ハーデンベルギア″の花は、冬の終わりごろから春にかけて咲くので、花の少ない冬に楽しめる貴重な花木です

″ハーデンベルギア″ の白花アップ ・・・ 小花胡蝶蘭とそっくりさんです

″ハーデンベルギア″ の白花アップ ・・・ 小花胡蝶蘭とそっくりさんです

″ハーデンベルギア″ の 花言葉は、「 過去の愛 」、「 奇跡的な再会 」、「 広き心 」、「 思いやり 」 です

温かくなって、ミツマタがそろそろ咲き出しそう・・・ウォーキング始めよう

この頃、早朝ウォーキングを怠けがちです

昨年の夏頃から早朝ウォーキングに代って、早朝畑作業をしていたのですが、秋になるにしたがって昼に戻しました

勿論早朝ウォーキングは再開したのですが、切り替えがうまくいかず休みがちになりました

暮れ辺りからひどく(・・・こんな日本語はないですね)休みました

お正月はお餅を一杯食べ、お酒を飲んで過ごしたから、体重はあっという間に数年前ウォーキングを始めた頃に戻りました

自己責任ですが、こうもあっさり元に戻るのかとガックリしています

春になったし、芽吹きも始まろうとしています

気持ち新たにまたウォーキング開始します

ウォーキングコースで見かけた ミツマタ です (  下画像 )

下画像 )

温かくなってきたこのごろ、つぼみは少し色づき始めていました

まもなく咲き出しそうです

ミツマタは万葉植物です

古来からサキクサと呼ばれ、幾つか万葉集にも詠われています

詠み人知らず(山上憶良ともいわれます)ですが、長歌を見つけました

<・・・白玉の 我が子古日は・・・父母も うへはなさかり さきくさの 中にを寝むと うつくしく しが語らへば・・・>

歌の意を単に訳すと、「白玉のようなかわいらしい我が子(古日という名)は、父も母も自分を離れないで欲しい。自分は父母の間に寝ましょうとかわいらしく言ったので・・・」となりますが、分かりにくいなぁ~

単純に、『お父さんもお母さんも私のそばを離れないで。 私は、二人の真ん中で寝るんだ』 と云う事なのでしょうかね!?

綻び準備の ミツマタアップです ・・・表情がとっても優しく見えました

綻び準備の ミツマタアップです ・・・表情がとっても優しく見えました

蓄え過ぎた体を動かして、行動開始しなくちゃ!!

ミツマタの 花言葉は、「 心の美 」、「 淡泊 」 です

春近し!! ・・・ スイセンの花が咲く近く、「双体道祖神」 が温かく見えました

早朝ウォーキングをしてたら、スイセンが咲き、石組みされた道路端で、「双体道祖神」に出合いました

道祖神は民間信仰でもっとも庶民に親しまれた路傍の神様です

厄災の侵入防止や子孫繁栄等を祈願するために村の守り神として、主に道の辻や三叉路などに石碑や石像の形態で祀られています

道祖神の形態は様々ですが、子孫繁栄からか古来から「双体道祖神」が多く見られます

出会った道祖神には古色は全くありませんが、古き信仰を平成の代で見つけてなんか新鮮です

石像と云うより、コンクリート像の様に見えます・・・触っても見ませんでしたが、とにかく最近造られたものの様にみえます

双体道祖神 と 庚申塚

双体道祖神 と 庚申塚

「双体道祖神は長野、山梨、静岡、神奈川、群馬の 5 県に限定されているといわれていますが何故なのでしょう!?

その信仰系体には興味が湧きます

「双体道祖神」とは男女カップル像として、縁結び、夫婦和合、子宝授けの神さまとして性神的要素を多分に含んで信仰されてきたと考えられています

頬杖してしゃがんでいる男像に寄り添うように両手をかけた女像の微笑ましさはどんな想いが秘められているのでしょうか!?

駄句一句 『 水温む 双体神の 笑み優し 』

駄句一句 『 水温む 双体神の 笑み優し 』

やっと開け始めた朝、「双体道祖神」の近くで、ニホンスイセン(日本水仙)が、数輪白い花をつけ咲き出していました

花は控えめで可愛らしく、上品な香りが春を呼んでいるようでした

スイセン(水仙)は地中海沿岸地方の原産で、室町時代から安土桃山時代の間(平安時代末期などの説もあり)に日本に渡来してきた史前帰化植物ですが、中でも二ホンスイセンは、中国から南宋の頃に修行僧が持ち帰ったものとされ、鎌倉時代に中国名の「水仙」をそのまま「スイセン(水仙)」と音読みして、名が付いたとされています

古代中国では、水辺を好んで繁茂する清らかな植物を「水の仙人」と呼んだといわれ、この植物が繁殖することによって、「水の仙人」から「スイセン(水仙)」と呼ばれたそうです

中国の古典では、『 仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙という 』とあるそうです

ギリシャ神話では、『 自分の姿に恋いこがれ、憔悴しきってしまい命を失ってしまったナルキッソス(Narcissus)の亡くなった跡にひっそりと咲いた花がスイセン(水仙)であった 』という伝説があり、スイセンの下に向いて花首をかしげて花を咲かせる様子が水面をのぞきこむようにも見える事から名がついたといわれています

石組みされたところに植えられたスイセン(水仙)花

石組みされたところに植えられたスイセン(水仙)花

二ホンスイセンの開花期は、12月~3月です

草丈は30~50cm、葉は20~40cmの細長い線形で平たく白い粉をふいたようになります

葉の間から花茎が伸びてきて、数個の花を横向きに咲かせます

花の直径は2.5~4cmほど・白く花びらのように見える部分は「花被片」といい、6個に分かれているように見えますが、もとの部分では合着していて筒状になっています

黄色で杯形のカップは「副花冠」といい、中には雄しべが6本、雌しべは1本あります

二ホンスイセン の 花アップです

二ホンスイセン の 花アップです

スイセンの 花言葉は、 「 エゴイズム 」、「 うぬぼれ 」、「 自己愛(ニホンスイセン) 」 です

スイセン(水仙)を詠んだ芭蕉の句を見つけました

「 其のにほひ 桃より白し 水仙花 」 松尾 芭蕉

「 初雪や 水仙の葉の たはむまで 」 松尾 芭蕉

「 水仙や 白き障子の とも映り 」 松尾 芭蕉

| « 前ページ | 次ページ » |