7月26~31日に開かれる京王百貨店の古書市の目録が送られてきました。

古書市については、2009年12月17日の記事にも書いた通り、「世の中にはいろんな本があるものだなあとつくづく思います」というのが毎度の感想。

「こんな重箱の隅の隅をほじくったような本を一体誰が読むのだろう?」とか「なんでこんな値段がついているのだろう?」等々、思いをめぐらしつつ目を通すだけで楽しめます。

今回は「敦煌圣 妙法蓮華経巻第三 19紙」というのが630万円(!)で最高額。うーむ、何ともコメントのしようがない・・・。

さて、朝鮮・韓国関係に絞ってピックアップしてみると、今回目録に記載されているのが約60点。多いといえば多いでしょうが、目録に載ってる本(一部ポスターやマッチのラベル、人形等も含む)が全部で3436点もあるから2%にもならないのですがね。

その中で、とくに私ヌルボが注目したものをいくつか挙げてみましょう。

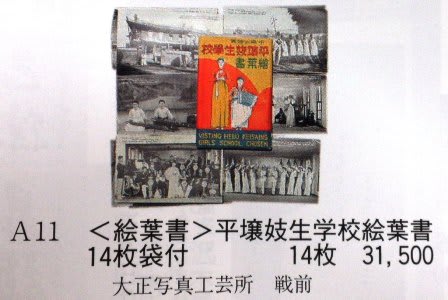

まず、1ページに、「渥美清サイン色紙・寅さんポスター絵はがき集」と「アストロボーイ カウントダウン クロックミレニアム」に挟まって写真が載っているのが大正写真工芸所「平壌妓生学校絵葉書14枚袋付」(31,500円)。

【どんな経路をたどった絵葉書なんでしょうね? また写された妓生たちの人生は・・・?】

1枚あたり2,250円か・・・。戦前のややレアな資料で、興味を持ちそうな人もたぶん多くはなさそう、と考えると、妥当な値段かなー・・・。

妓生の絵葉書といえば、川村湊先生の名著「妓生 「もの言う花」の文化誌」にもたくさん載っていたような・・・、と思い出して、横浜市立図書館の蔵書で確認してみるとたしかにありましたねー。川村先生、このテの絵葉書を約200枚収集した(!)そうですよ。ということは、全部で40~50万円くらい(?)を研究費で(?)買い集めた、ってことですか!?

上掲の2009年12月の記事中にも書いた金奉鉉「朝鮮民謡史」(国書刊行会)、今回も同じ8000円という値で出ています。

ここでヌルボの頭にパッとひらめいた考え。もしかして、この本も横浜市立図書館にあるやもしれん、ということです。

今多くの図書館の蔵書が個人のパソコンからでも検索できるようになっています。もちろん横浜市立図書館も、→コチラでバッチリ。(いながらにして貸出期限の延長もでき、とても便利!)

ということで「朝鮮民謡史」と入力したら、ありました!さっそく借り出して見てみたら、古代から現代に至るまでの多様な民謡・俗謡等について詳述した部厚い労作。「1200円だったら見ないで買うんだけど・・・」などと先の記事で書いてしまいましたが、この本を1200円なら買うなどというのは失礼の極みでした。著者は1919年済州島生まれで、長く大阪在住という方のようです。

この目録中の本で、横浜市立図書館の蔵書というものは他にもいくつもありました。

たとえば「小倉進平博士著作集」(全4冊.1974年.27,000円)。買うつもりはなくても、1度どんなものか拝んで(!)みたいと思ったら、図書館にあるではないですか!

・・・というわけで、ドキドキワクワク、はしませんでしたが借り出して目を通してみてまず思ったことは、「書いた小倉先生もエライが、こういう本を読む学徒(←古語か?)もエライ!」ということです。

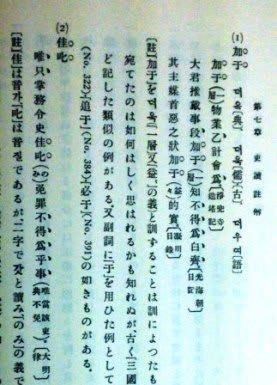

【上が「小倉進平博士著作集 第一巻」。「限定300部」だそうです。ネット古書店でいくつか見てみたところ、このお値段(2万7千円)、はっきり言ってお買い得だと思います。右は吏読について記した部分。(下も目録にある本です。)】

図書館にない本の中で興味をもったのが「朝鮮殖産銀行終戦時の記録」(1977年.非売品)。今少しわけあって終戦直後の引揚げのこと等を探っているもので・・・。「殖産終焉回顧30年。終戦前後の朝鮮総督府と同行。・・・76名の証言」ねー。お値段は10,500円。うーむ、高からず安からず、いいところを突いてくるなー。

最初の方で、この古書市の目録に朝鮮・韓国関係書が約60点ある、と書きました。

実はその半数強が愛知県江南市の扶桑文庫という古書店の出品なんですね。またその中で多いのが、戦前朝鮮総督府が発行した「朝鮮旅行案内」や「朝鮮の風習」、あるいはそれに類する本です。

これらの本は、古書展目録ではちょくちょく見ます。値段はおよそ2,500円くらいから、高くても1万円くらいでしょうか。しかし、ヌルボは未購入で、じっくり読む機会はありませんでした。

ところが、検索してみると、これも横浜市立図書館にありました。古い本なので館内閲覧のみはやむをえないところ。しかしラッキーとばかりに借りて目を通すと、やっぱりいろいろおもしろいなー、ということで、これについては近いうちに別記事にします。

![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます