関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

22.榛名神社 (高崎市榛名山町)

23.大森神社 (高崎市下室田町)

24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)

25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)

26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)

27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)

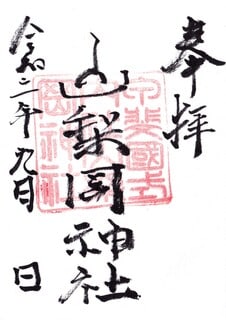

22.榛名神社

公式Web

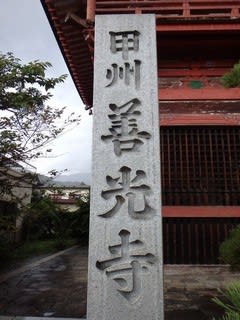

高崎市榛名山町849

主祭神:火産霊神、埴山姫神

式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社

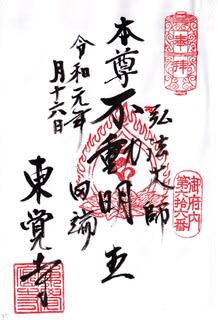

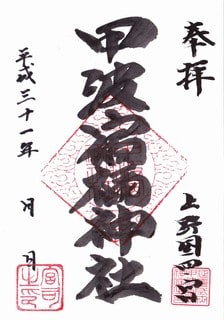

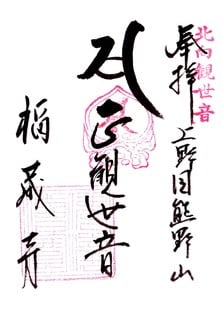

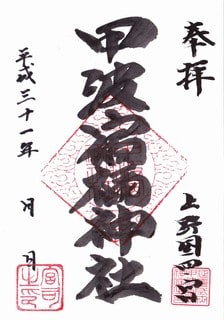

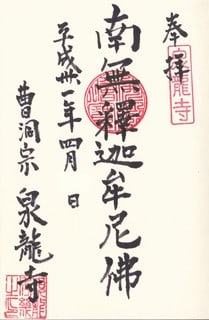

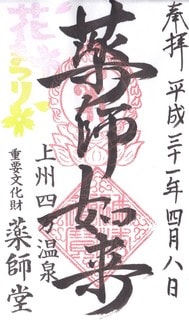

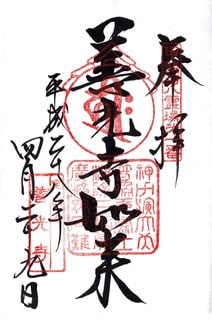

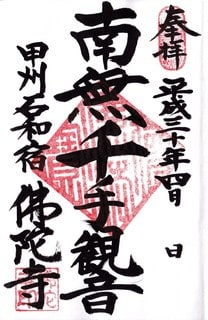

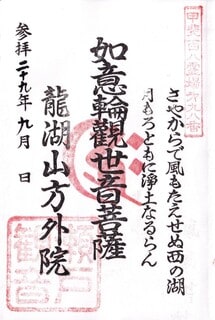

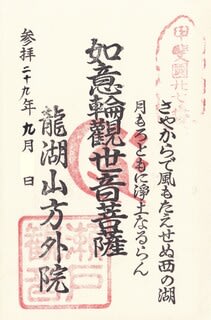

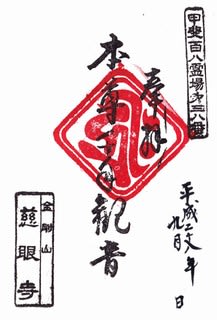

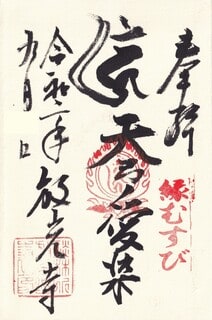

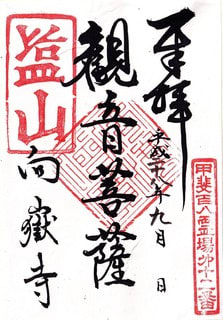

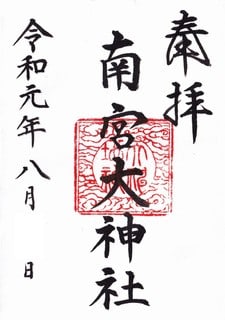

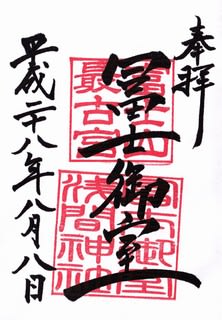

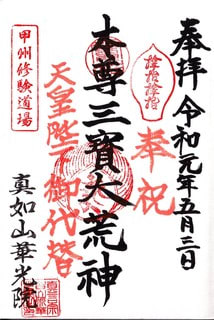

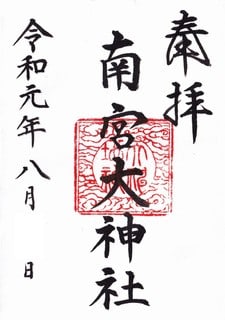

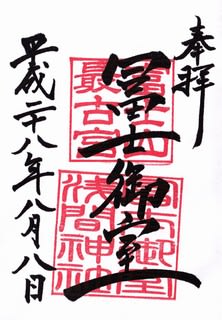

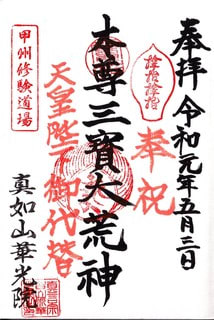

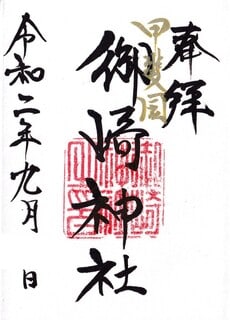

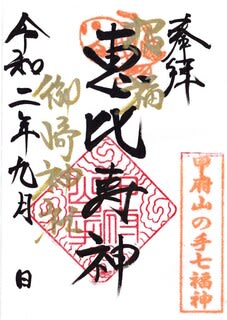

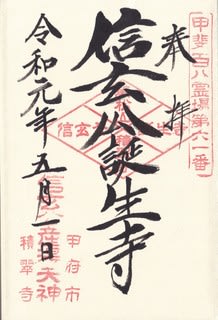

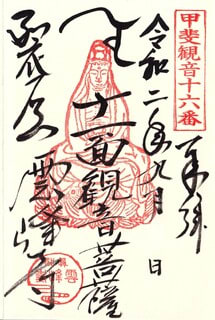

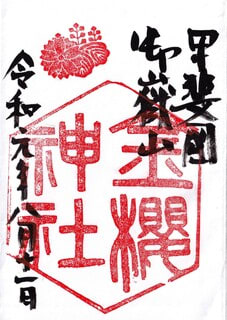

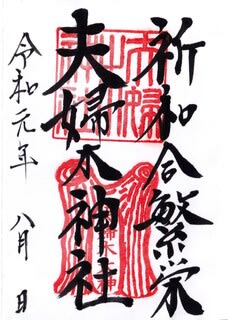

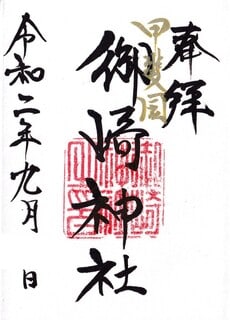

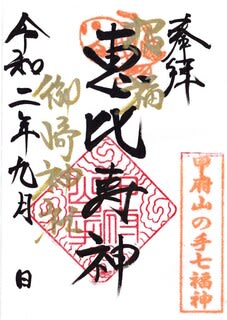

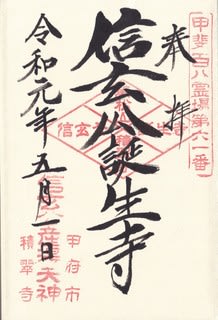

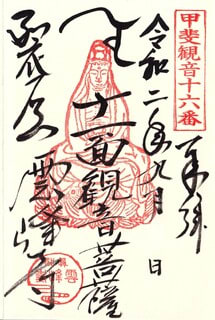

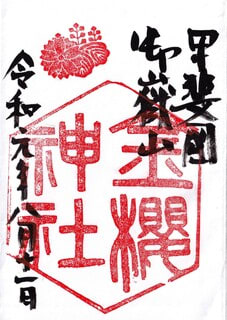

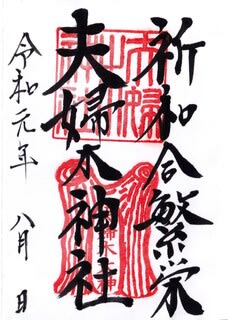

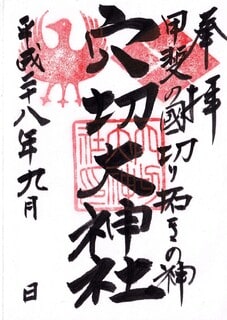

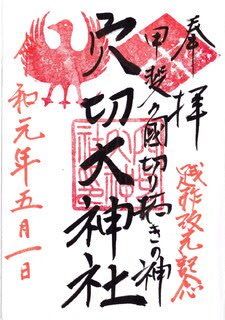

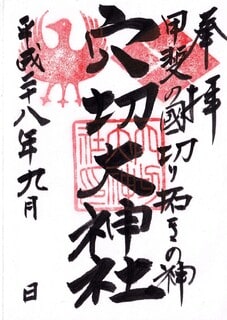

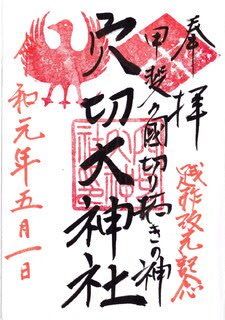

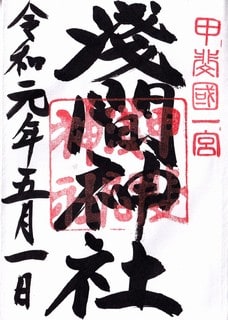

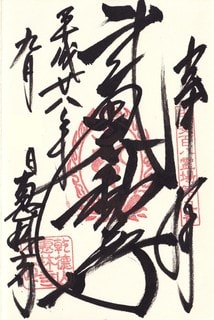

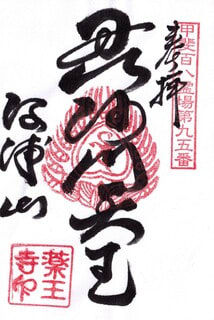

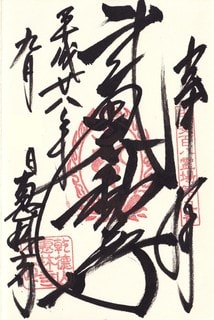

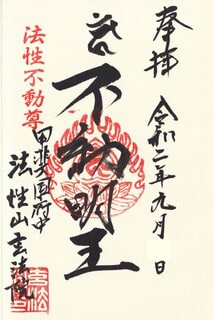

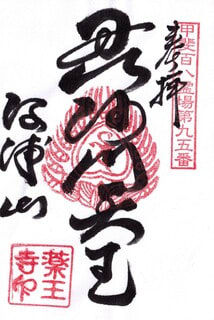

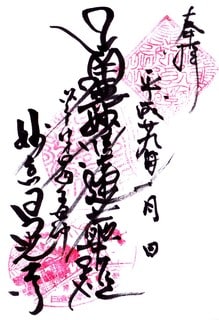

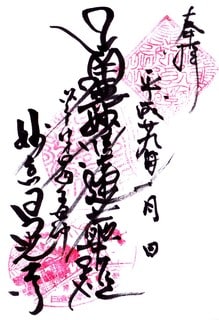

御朱印揮毫:榛名神社

・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。

赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。

榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。

社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。

下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。

『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。

戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。

慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。

江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。

榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。

高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。

また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。

江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。

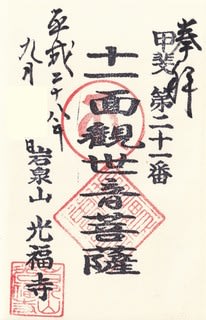

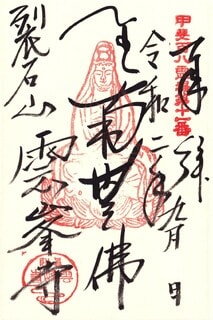

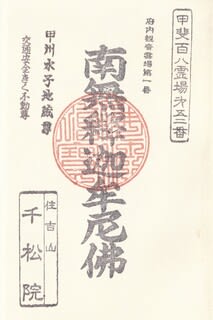

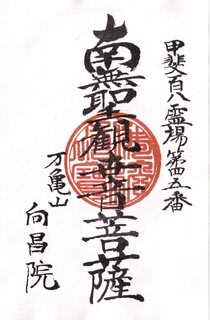

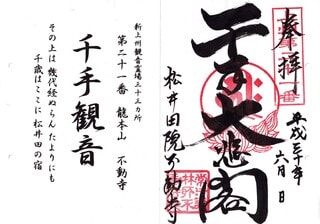

ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。

-----------------------------------------------------

御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。

榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。

この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。

いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。

「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。

『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。

また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。

元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。

なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。

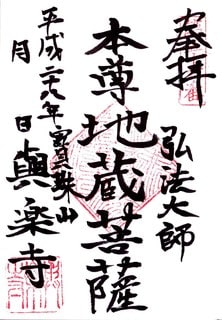

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。

同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。

まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)

”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。

柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。

また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。

↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。

榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。

『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」

「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。

また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。

ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。

榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。

つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。

この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。

『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。

源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。

さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。

以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。

八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。

-----------------------------------------------------

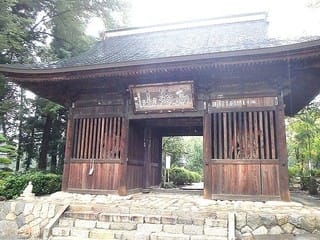

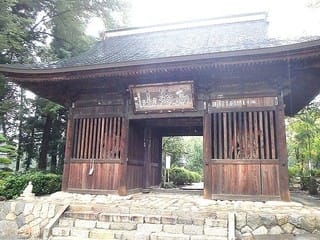

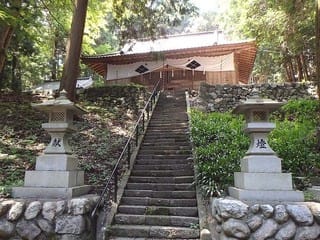

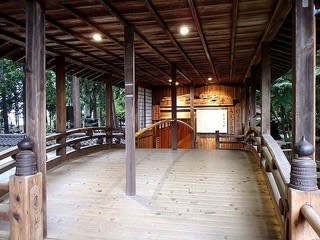

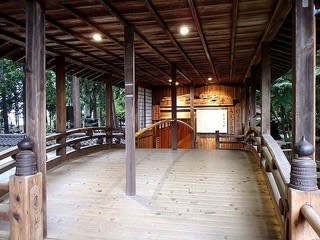

講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。

随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。

奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。

神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。

対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。

手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。

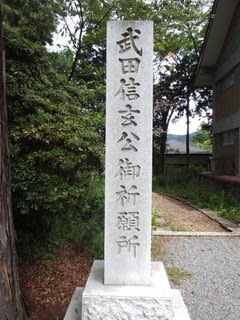

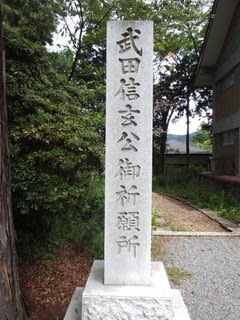

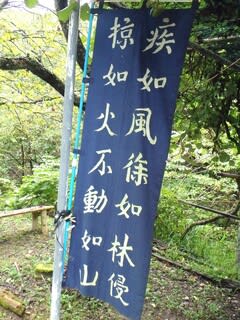

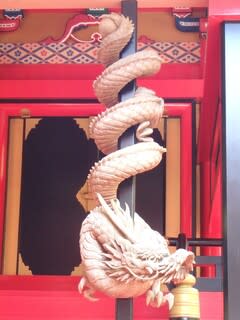

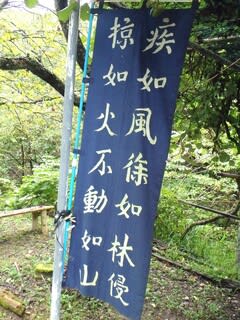

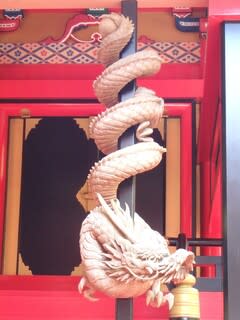

石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。

信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。

彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。

あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。

神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。

本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。

本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。

御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。

国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。

祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。

境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。

ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。

御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。

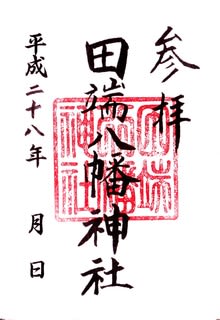

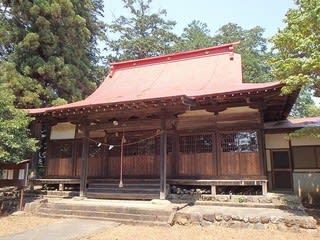

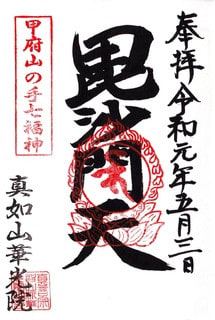

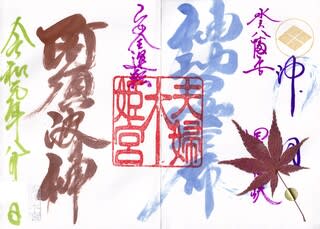

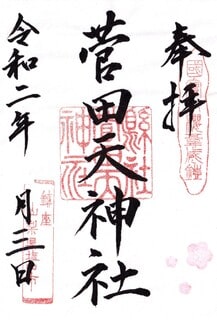

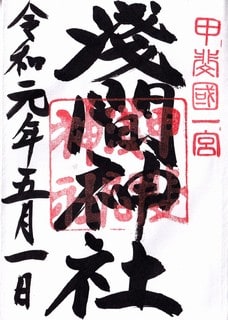

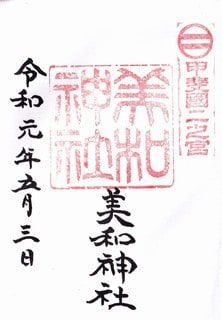

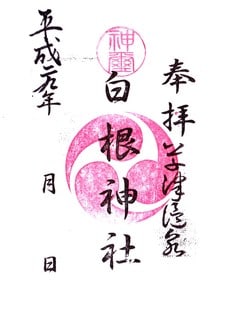

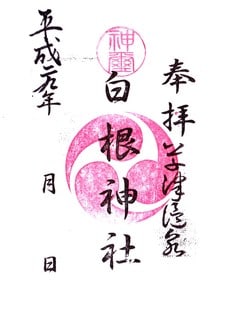

23.大森神社

高崎市下室田町919

主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社

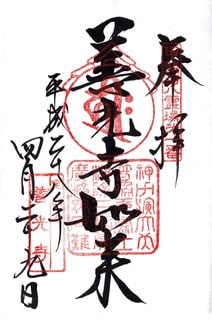

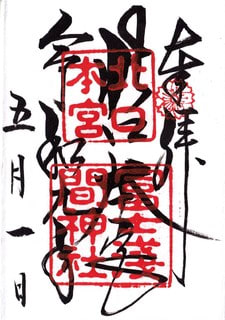

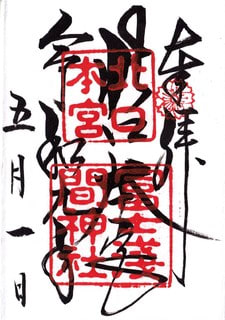

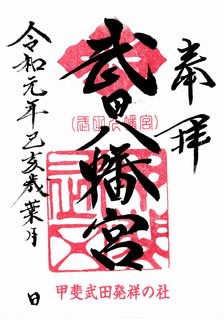

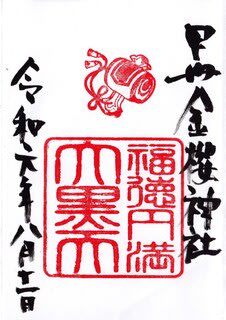

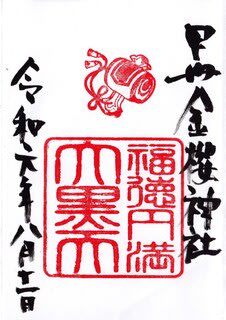

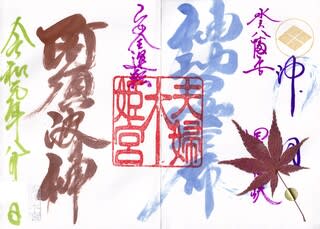

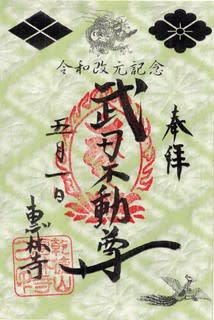

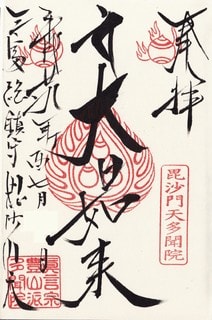

御朱印揮毫:大森神社

御朱印

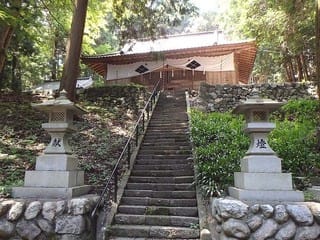

【写真 上(左)】 境内掲示

【写真 下(右)】 参道と拝殿

現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。

■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より

国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら

「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」

これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。

伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。

「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))

主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命

國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。

國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。

國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。

『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。

武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。

また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。

以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。

なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。

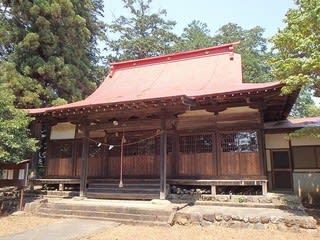

滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。

向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 神楽殿

【写真 下(右)】 拝殿

社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。

参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。

拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。

軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。

【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿

【写真 下(右)】 水引虹梁中備

【写真 上(左)】 木鼻(右)

【写真 下(右)】 木鼻(左)

千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。

水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。

虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。

海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。

向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。

【写真 上(左)】 拝殿向拝

【写真 下(右)】 拝殿扁額

本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 金鑽神社

摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。

手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。

御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。

通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。

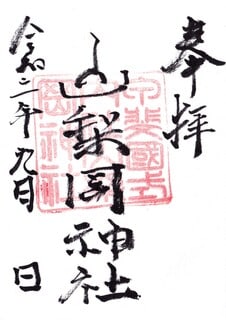

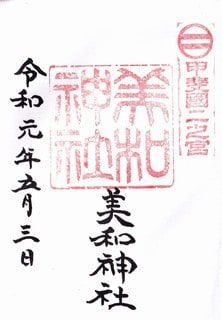

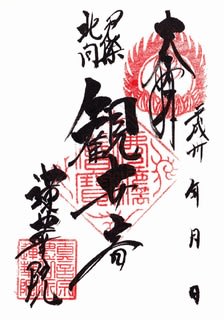

24.中嶋稲荷神社

高崎市下室田町1219

主祭神:

旧社格:

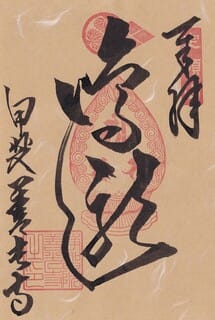

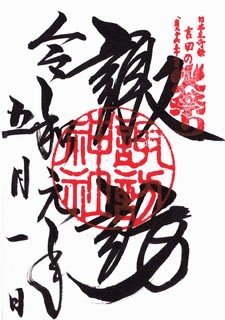

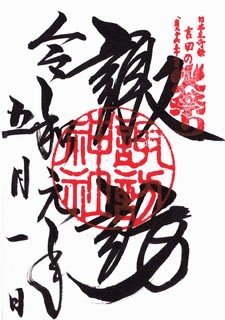

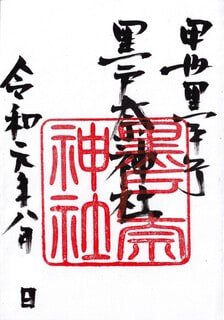

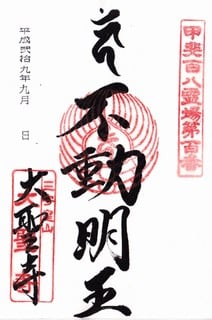

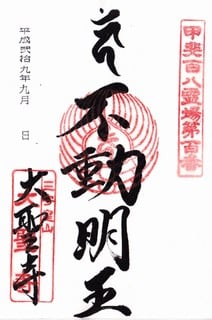

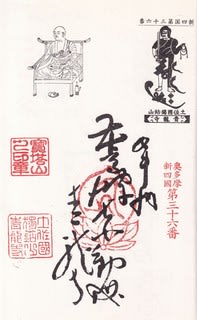

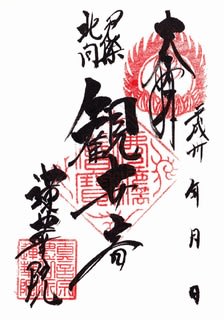

御朱印印判:中嶋稲荷神社

この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。

とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 下(右)】 鳥居の扁額

そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。

拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。

鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。

【写真 上(左)】 鳥居と拝殿

【写真 下(右)】 拝殿の扁額

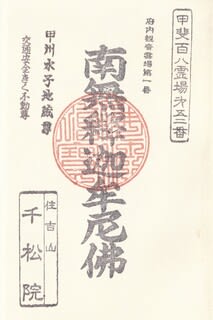

御朱印

石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。

拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

由緒書はなく創祀などは不明です。

御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。

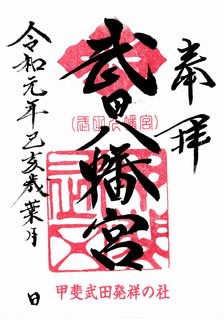

25.矢背負稲荷神社

高崎市下室田町3293

主祭神:

旧社格:

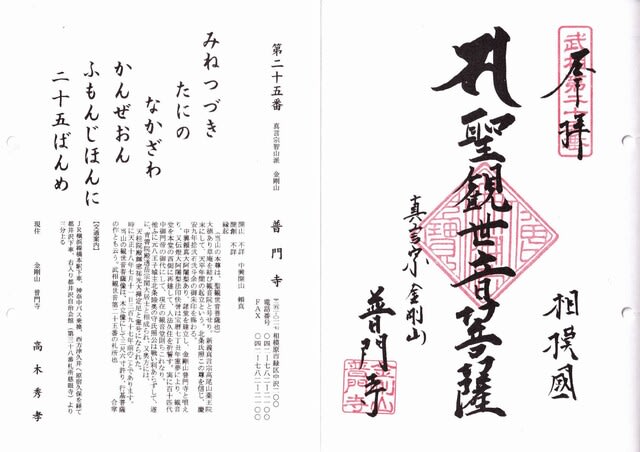

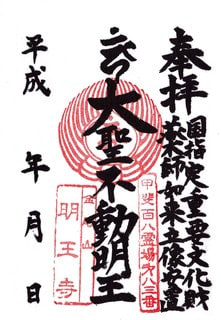

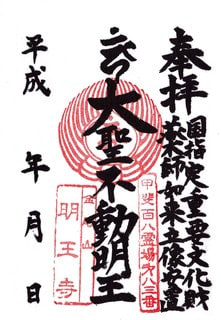

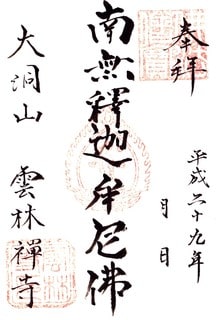

御朱印揮毫:稲荷大明神

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。

鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。

しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。

その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)

武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。

永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。

この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。

鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。

遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。

鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。

4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。

上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。

その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。

創祀にはもう一説あるようです。

里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。

白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)

里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。

里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。

里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。

とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。

発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。

室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。

家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。

また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。

永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。

以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。

しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。

いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。

それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)

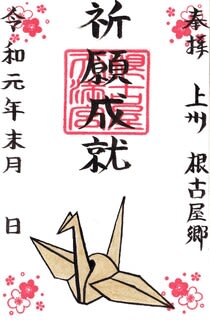

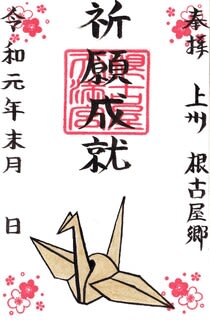

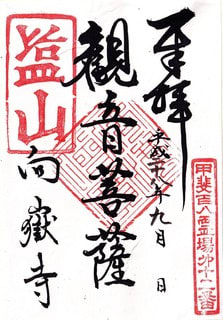

26.根古屋天満宮

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

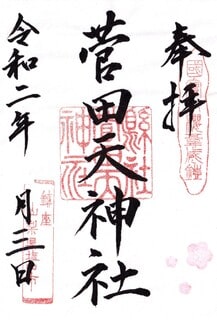

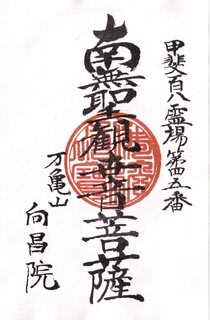

御朱印印判:根古屋天満宮

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。

城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。

「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。

御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。

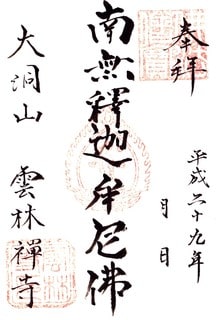

27.根古屋道祖神

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋道祖神

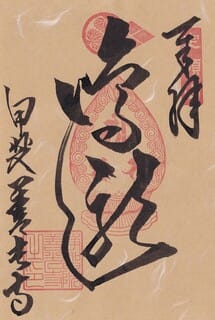

御朱印(片面)

御朱印(両面)

矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)

そちらの道祖神の御朱印かと思われます。

道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。

矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。

絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。

下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。

道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。

【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居

【写真 下(右)】 鳥居

集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。

この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 参道からの拝殿

そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。

ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。

あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。

階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。

登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。

切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。

水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮

【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額

根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。

「天満宮」の扁額が掲げられています。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ ノーサイド - 松任谷由実

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

22.榛名神社 (高崎市榛名山町)

23.大森神社 (高崎市下室田町)

24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)

25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)

26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)

27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)

22.榛名神社

公式Web

高崎市榛名山町849

主祭神:火産霊神、埴山姫神

式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社

御朱印揮毫:榛名神社

・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。

赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。

榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。

社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。

下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。

『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。

戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。

慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。

江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。

榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。

高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。

また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。

江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。

ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。

-----------------------------------------------------

御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。

榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。

この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。

いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。

「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。

『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。

また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。

元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。

なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。

同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。

まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)

”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。

柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。

また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。

↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。

榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。

『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」

「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。

また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。

ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。

榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。

つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。

この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。

『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。

源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。

さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。

以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。

八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。

-----------------------------------------------------

講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。

随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。

奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。

神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。

対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。

手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。

石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。

信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。

彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。

あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。

神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。

本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。

本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。

御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。

国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。

祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。

境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。

ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。

御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。

23.大森神社

高崎市下室田町919

主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社

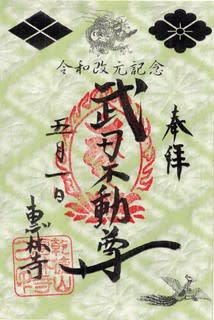

御朱印揮毫:大森神社

御朱印

【写真 上(左)】 境内掲示

【写真 下(右)】 参道と拝殿

現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。

■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より

国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら

「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」

これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。

伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。

「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))

主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命

國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。

國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。

國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。

『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。

武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。

また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。

以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。

なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。

滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。

向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 神楽殿

【写真 下(右)】 拝殿

社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。

参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。

拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。

軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。

【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿

【写真 下(右)】 水引虹梁中備

【写真 上(左)】 木鼻(右)

【写真 下(右)】 木鼻(左)

千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。

水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。

虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。

海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。

向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。

【写真 上(左)】 拝殿向拝

【写真 下(右)】 拝殿扁額

本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 金鑽神社

摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。

手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。

御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。

通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。

24.中嶋稲荷神社

高崎市下室田町1219

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:中嶋稲荷神社

この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。

とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 上(左)】 神社への道【写真 下(右)】 鳥居の扁額

そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。

拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。

鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。

【写真 上(左)】 鳥居と拝殿

【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印

石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。

拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

由緒書はなく創祀などは不明です。

御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。

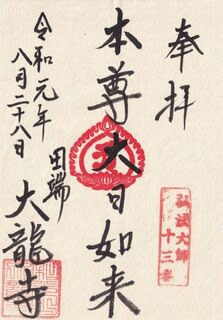

25.矢背負稲荷神社

高崎市下室田町3293

主祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:稲荷大明神

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。

鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。

しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。

その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)

武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。

永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。

この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。

鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。

遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。

鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。

4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。

上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。

その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。

創祀にはもう一説あるようです。

里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。

白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)

里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。

里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。

里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。

とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。

発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。

室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。

家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。

また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。

永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。

以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。

しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。

いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。

それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)

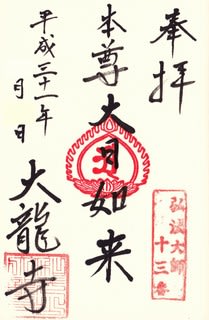

26.根古屋天満宮

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋天満宮

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。

城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。

「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。

御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。

27.根古屋道祖神

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)

矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)

そちらの道祖神の御朱印かと思われます。

道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。

矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。

絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。

下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。

道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。

【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居

【写真 下(右)】 鳥居

集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。

この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 参道からの拝殿

そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。

ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。

あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。

階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。

登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。

切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。

水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮

【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額

根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。

「天満宮」の扁額が掲げられています。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ ノーサイド - 松任谷由実

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/08/31 UP・2021/0131 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

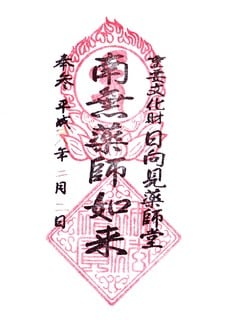

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)

12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)

13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)

14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)

15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)

16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)

17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺

高崎市箕輪町西明屋247

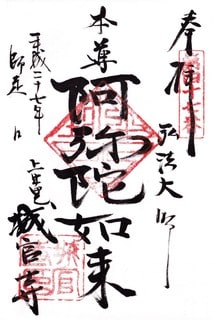

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:新上州三十三観音霊場第24番、群馬郡三十三観音霊場第32番

札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第24番)

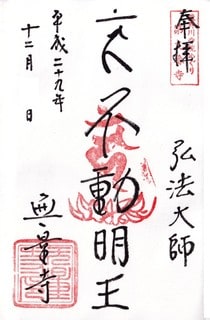

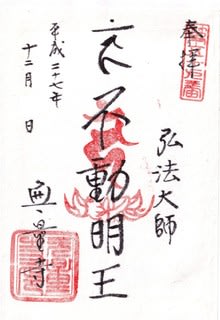

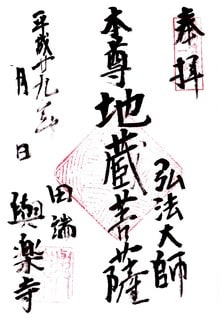

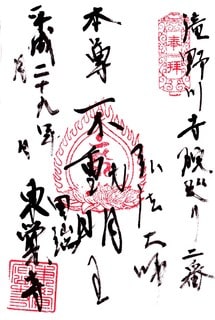

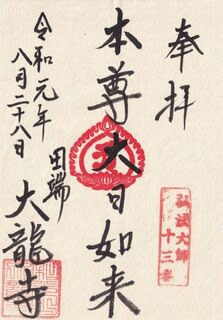

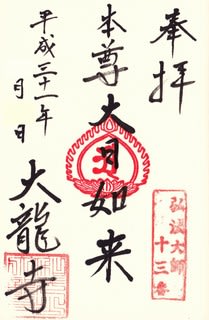

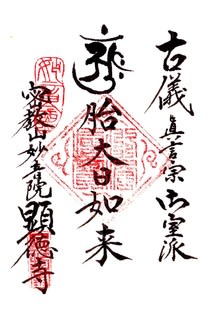

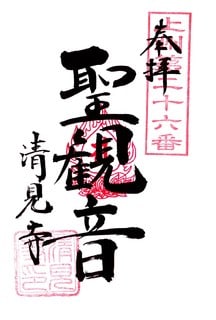

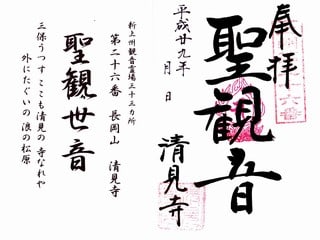

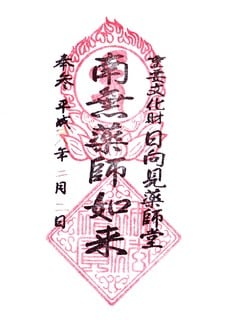

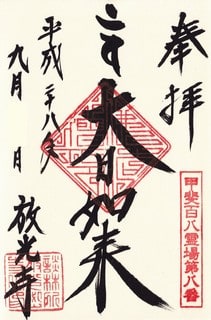

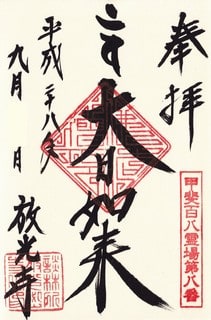

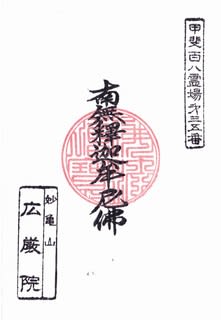

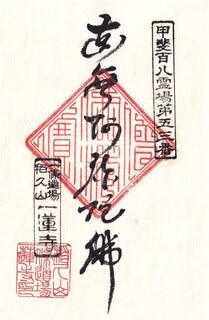

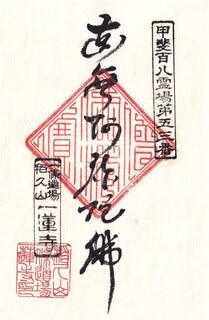

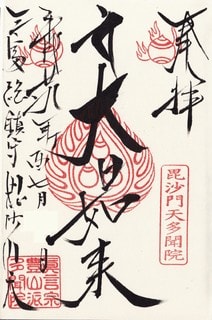

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

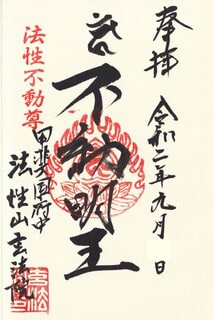

中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「聖観世音菩薩」の揮毫。

右上に「上州第二十四番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。

「箕輪」を山号とする新上州三十三観音霊場札所の天台宗寺院。

寺院の号は原則音読みですから、”きりんざん ほうぽうじ”と読みます。

観音霊場ガイドブックと高崎市資料を抜粋引用してご紹介します。

平安時代の天安二年(858年)、比叡山延暦寺第三世座主慈覚大師円仁が東国遊化のおりに開創されたと伝えられています。

明応年間(1492-1501年)、長野業尚による箕輪城築城の際、境内が城郭内に入るため東方に2㎞ほど離れた地(現在の箕郷文化会館付近)に移転しましたが、慶長三年(1598年)の箕輪城廃城をうけて旧縁の地である現境内地に復帰したと伝わります。

また、寺門の興隆に努められたのが井伊直政と親交のあった天海大僧正で、当寺中興の祖とされています。

この地は箕輪城跡の南端に当たり、「水の手曲輪(城で使う水が湧き出していたところ)」の跡で、現在でも観音堂の下あたりから湧水があり、旧城下町に向けて流れ出ています。

ホタル園「法峰寺蛍峰園」も設置されています。

伽藍は昭和48年火災により消失し再建されたもので、古寺のわびざびはないものの、高台に落ち着いた趣きを見せています。

こちらは上州観音霊場の札所ですが、2回ご不在、3度目の参拝で御朱印を拝受できました。

御朱印は庫裡でいただけますが、観音霊場納経帳用の書置タイプのみのような感じがしました。

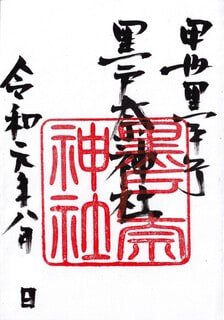

12.黒髪山神社

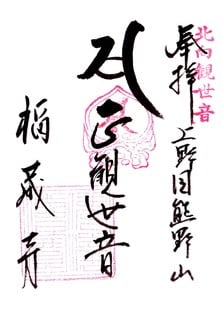

榛東村広馬場3615

主祭神:大山祇命

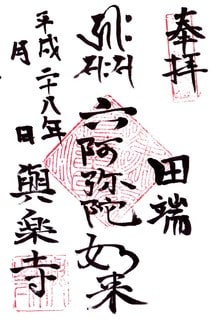

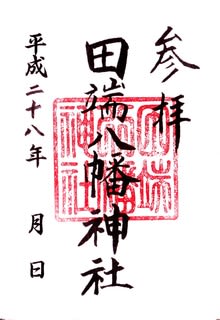

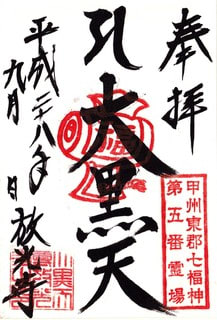

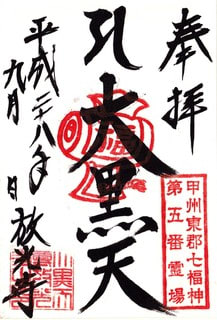

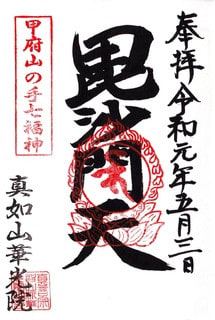

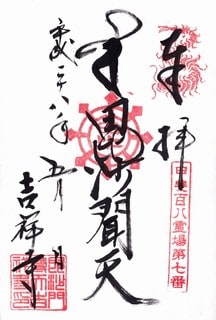

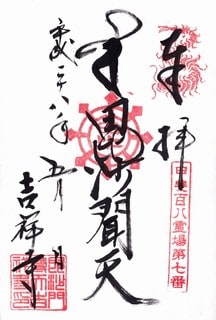

〔 御朱印 〕

中央に印判(内容不明)の捺印と「黒髪山神社」の揮毫。シンプルシックながら存在感のある御朱印です。

榛名山の一峰、相馬山(黒髪山)を信仰対象とする山岳信仰系の神社。

榛東村公式Web等複数のWebを総合すると、明治16年に相馬山山頂に奥宮が祀られましたが、相馬山は峻険で登拝困難なため、明治20年に当地に里宮が創祀されたようです。

主祭神は大山祇命(オオヤマツミ)。

神産みで伊邪那岐命と伊邪那美命との間に生まれた神様で、浅間神社系の主祭神、木花之佐久夜毘売の御父君です。

大山祇命(オオヤマツミ)は、全国の大山祇神社、三島神社、山神社系の神社の主祭神として祀られ、山岳信仰系の神社の祭神となられる例も多くみられます。

群馬県北部で信仰される十二様(神社)の祭神にも大山祇命がみられます。

相馬山(1,411 m)は、榛名山の最高峰掃部ヶ岳(1,449 m)に次ぐ標高の榛名山の一峰で、その特異な山容からか古くから山岳信仰の霊山として厚く信仰されてきたといいます。

相馬山の別名、黒髪山は「くらおかみ」に由来するという説があります。

「くらおかみ」は水神で、雷神の性格ももつという説があります。

雷の本場、上州には雷神を祀る神社(雷電神社など)が多く、山岳信仰と雷電(雷神)信仰が結びつきやすかったのかもしれません。

駐車場は不明ですが、鳥居前に数台分のスペースがあります。

木々が鬱蒼と茂る境内には講社建立の霊神碑が林立し、山岳信仰の地特有の空気が漂っています。

拝殿に掲げられた天狗面も山岳信仰や修験との関連を想起させるもの。

境内には有栖川宮神社も鎮座します。

祭神は有栖川宮熾仁親王で、明治30年頃、有栖川宮のご病気平癒の祈願と、当社先達の施術が卓効ありとして褒賞され、これを受けて創祀されたものと伝わります。

御朱印は、鳥居から道路をはさんだお宅(宮司様宅?)にて書入れいただきました。

13.威徳山 常楽院 長松寺

吉岡町漆原1284

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神

札所本尊:矢落観世音菩薩(十一面観世音菩薩)(新上州三十三観音霊場第31番)、寿老人(上州七福神)

【写真 上(左)】 長松寺本堂

【写真 下(右)】 長松寺観音堂

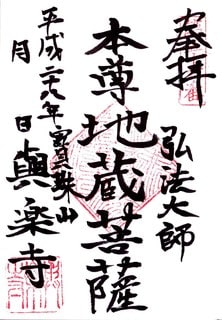

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御寶印(種子不明)。御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」と「阿弥陀佛」の揮毫。

左下には寺号の揮毫と寺院印、右上にはおそらく「一隅を照らす」をあらわす陰刻の印が捺されています。

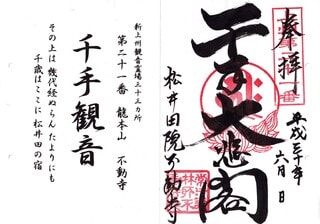

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観世音」の揮毫。

その横に「通称 ざる観音」の揮毫は専用納経帳とは異なるもの。

右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観音」の揮毫。

右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(ざる観音)と御詠歌が印刷されています。

新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神(寿老人)の札所で、この界隈ではもっともメジャー感のあるお寺さんです。

寺伝によると、草創は鎌倉時代の元享年間(1321年頃)、舜海上人によるものとされています。

当初は蕎麦石(現在の利根川河床)にありましたが、度重なる水害、火災により移転を重ね、現在の高台に落ち着いたようです。

上州観音霊場ガイドブックによると、当寺は「かつて箕輪衆といわれた『漆原十二紀(騎?)』の拠点のひとつであった漆原城跡の一画に位置」とあります。

ちなみに、上野の戦国史を詳細にまとめられている「上野の戦国史」様には、「漆原十二騎とは、長塩、青木、福田、飯塚、石倉、近藤、栗原、長沢、千木良、斉藤、柴崎の諸氏からなる地侍の集まり」とあります。

矢落観音(通称 ざる観音)という十一面観世音菩薩が御座すことでも広く知られ、正月14日の“ざる市"でも知られているようです。

境内は本堂エリアと西側の観音堂エリアに二分され、駐車場は観音堂エリア下にあるので、初めての参拝のときは境内の全容把握がしにくいです。

山門をくぐると境内正面に本堂。

本堂には阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天、千躰観音仏、地獄極楽仏(十界曼陀羅)、釈迦涅槃図などを安置しています。

タイミングがよければ本堂内に上げていただけます。

境内には、左剣不動尊(伝・運慶作)が御座す不動堂、岩船地蔵尊などを安置する二尊堂、鐘楼堂などが並びます。

駐車場側の高台にある観音堂には矢落観音(ざる観音)の通称で崇敬を集めている十一面観世音菩薩が御座し、こちらが上州観音霊場の札所本尊となります。

朱色に塗られた華やかなお堂で、観音霊場の札所感をただよわせています。

観音堂の右手にお籠り堂と、その右の高台に富士浅間社の石祠。もっとも高いところに東屋があり、利根川越しに赤城山を見渡せます。

見どころが多く、じっくりと参詣したいお寺さんです。

御朱印は庫裡にていただきました。

ご住職がおられるときは書入れ、ご不在寺は書置きで、御本尊(阿弥陀如来)、観音様、寿老人(上州七福神)の3種を拝受できますが、筆者は寿老人は拝受しておりません。

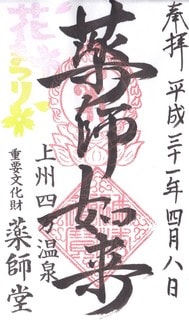

14.玉輪山 龍傳寺

渋川市半田1124

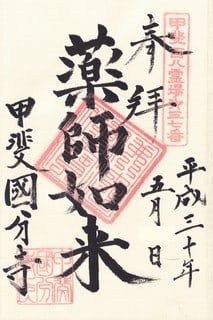

曹洞宗 御本尊:釈迦如来 薬師如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第19番

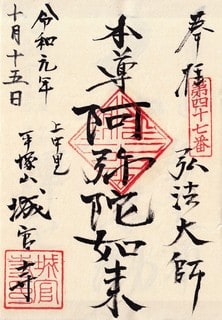

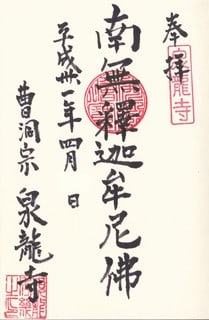

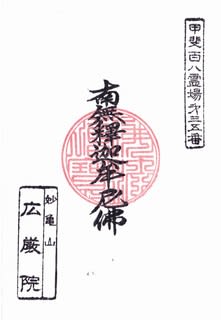

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「釈迦如来」の揮毫。

左には山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

こちらはご紹介するか否か迷いましたが、群馬郡三十三観音霊場第19番の札所なのでご紹介します。

こちらも利根川右岸に近い場所にあります。上越線「八木原」駅から歩ける距離だと思います。

境内の碑文によると、天正八年(1580年)に剣城(現在の「八木原駅」の南付近にあった)領主半田筑後守(Web記事で真田信幸の家臣説あり)は、本市小字常法院に在った一庵を改めて寺とし玉輪山龍傳寺と称した。

天正九年(1581年)信濃国松代の長国寺第二世角應瑞麟禅師を請して開祖とし堂宇を営む。

天明三年(1783年)浅間山の大噴火により、伽藍ことごとく埋没したためこれを以て寺域を現在の地に移した。

などとあり、中世建立の古刹であることがわかります。

境内はさほど広くはないですが、落ち着いた雰囲気が漂っています。

御朱印は庫裡にて拝受。

ご住職に丁寧なご対応をいただきましたが、群馬郡三十三観音霊場札所本尊の一葉観音?の所在は不明のようです。

御朱印尊格は御本尊の釈迦如来となります。

15.慈眼山 福聚院 神宮寺

渋川市有馬1301

天台宗 御本尊:釈迦如来

札所:新上州三十三観音霊場第30番

札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第30番)

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

中央に札所本尊、聖観世音菩薩の御影印と「大悲殿」の揮毫。

右上に「上州第三十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。

関越道「渋川伊香保IC」にもほど近い渋川市有馬にある寺院。

このあたりはかつて「有馬の牧」と呼ばれ、官立牧場(上野九牧のひとつ)が置かれていたとされます。

中世、軍事力の基盤として軍馬を産する「牧」の存在は不可欠でしたが、赤城山、榛名山の山裾から利根川にかけてなだらかに平地が広がる上野国の国中は「牧」のメッカであったことが想像され、実際、利根川右岸だけでも渋川氏(里見郷(現渋川市))、山名氏(山名郷(現高崎市))、里見氏(里見郷(現高崎市))、桃井氏(桃井郷(現榛東村))など、錚々たる清和源氏系武家の発祥(名字)の地となっています。

またまた話が逸れました。

新上州三十三観音霊場ガイドブック記載の寺伝によると、当寺はかつて長泉寺と称され比叡山末にして寛弘年間(1004~1011年)開創。

天和二年(1682年)二世亮全住職のとき、北側にある天神宮を再建(中興)し別当寺になったとされます。

天満宮は現在の有馬渠口(みぞぐち)神社(御祭神:阿利真公・菅原道真公)とみる説が有力のようです。

神宮寺の寺号は、このような由緒からきているものと思われます。

(なお、神宮寺と別当寺は厳密には性格が異なるという説もあるようですが、これについては稿を改めます。)

有馬の地は三国街道が山あいに入る手前の交通の要衝で、往時、相当の伽藍を備えていたらしい神宮寺はこの地の名所としても知られていたという記録が残っています。

信仰の中心は天神宮境内にあった観音堂御本尊の聖観世音菩薩(伝・恵心僧都作)であったとみられますが、明治初頭の神仏分離により観音堂は解体され、御本尊の聖観世音菩薩は当寺に安置されたと伝わります。

当寺は新上州三十三観音霊場30番の札所で、札所本尊は聖観世音菩薩(有馬聖観世音菩薩)。

こちらが伝・恵心僧都作の尊像であるかどうかは資料類からは読みとれませんでした。

(霊場ガイドには「尊像・聖観世音菩薩(新調)」とある。)

明るく開けた境内で、観音堂のたたずまいにもどこか華やぎが感じられます。

お隣の有馬渠口神社もお参りしました。

有馬渠口神社

御朱印は霊場専用用紙書置きのものを拝受。御朱印帳に書入れいただけるかは不明。

また、御本尊釈迦如来の御朱印は授与されていない模様です。

16.威徳山 無量寿院 眞光寺

渋川市並木町748

天台宗 御本尊:阿弥陀如来(千手観世音菩薩)

札所:群馬郡三十三観音霊場第10番

札所本尊:北向百体観世音菩薩?(群馬郡三十三観音霊場第10番)

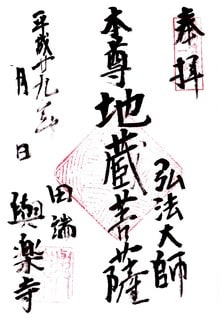

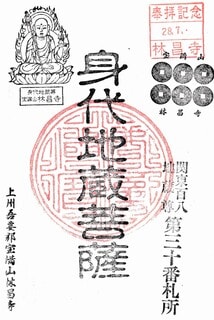

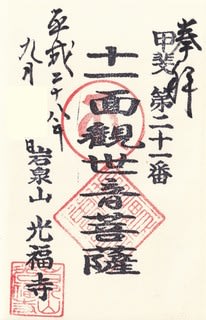

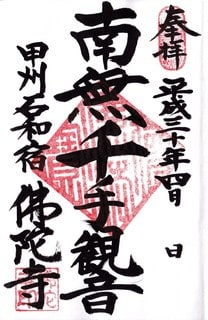

〔 御朱印 〕

中央に御本尊、阿弥陀如来ないし千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(丸に火焔宝珠)、三寶印と「北向百躰観世音」の揮毫。

右上に「西国三十三、坂東三十三、秩父三十四」の揮毫。左には宗派、山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

御本尊の種子御寶印と山内の著名な尊格揮毫を組み合わせる御朱印はときおり見られますが、こちらもその例ではないでしょうか。

ただし、阿弥陀如来、千手観世音菩薩ともに種子は「キリーク」なので、御朱印から御本尊を推察することはできませんでした。

平安時代初期に慈覚大師円仁の開山と伝わる天台宗の古刹。

中世にはこの地の領主白井長尾家の祈願所となり、足利時代には叡海法印(当山開基)により関東天台宗の渋川談義所が設けられ、戦国期には甲州武田家の庇護を受け、江戸時代には朱印地五十石、天台宗の関東五箇所(五ヶ寺)に数えられるなど、当地の中心的寺院として隆盛したものと伝わります。

名刹だけに、真光寺洪鐘(県指定重要文化財)、真光寺涅槃図(市指定重要文化財)など寺宝も多く所蔵しています。

境内には紫陽花(あじさい)が多く植えられ「あじさい寺」としても知られています。

御本尊は、阿弥陀如来、千手観世音菩薩のふたつの情報がとれますが、群馬郡三十三観音霊場第10番札所であり、西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヵ所の観音像を安置することもあって、観音様のお寺のイメージが強そうです。

周辺の道は狭いですが、駐車場はあります。

高い寺格をあらわすような風格ある山門、本堂も壮麗なつくりのようですが、参拝時は改築中?で、その威容は拝めませんでした。

また、万日堂は県内でも有数の古い寺院建造物といわれ、先日(2019/6)、市指定重要文化財に指定されています。

観音堂は「北向百躰観世音」と呼ばれ、約三百年前の建立と伝わります。

西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所の各寺札所本尊百躰の観音様を堂内に勧請、南方補陀落山の観世音の聖地から世界を照らす意味で北向きに建てられていることから、「北向百躰観世音」とされているそうです。

御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただきました。

17.渋川八幡宮

渋川市渋川甲1

主祭神 応神天皇 比売大神 神功皇后

〔 御朱印 〕

中央に神社印の捺印と「八幡宮」の揮毫。右下の蛙は、境内に祀られている勝(立)蛙由来のものかと思われます。

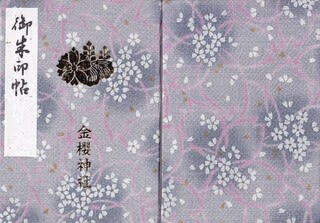

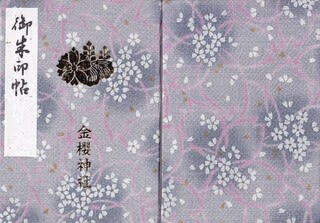

こちらでは御朱印帳も購入しました。

紅葉、青もみじ、だるま、勝(立)蛙が配された華やかなデザインの御朱印帳です。

御朱印帳

渋川氏の初代、渋川義顕は足利氏嫡流の足利泰氏の子で、足利氏嫡流の頼氏、室町幕府管領家の斯波氏の初代家氏とは兄弟にあたり、足利一門のなかでも高い家格を有する家門とされます。

義顕の後代、渋川義季は鎌倉将軍府の重臣として重きをなし、渋川義行は九州探題に抜擢されるなど鎌倉幕府の有力御家人として位置づけられています。

義顕は上野国渋川郷を領し、渋川八幡宮も義顕が建長年間(1249~1255年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請しての創建と伝わります。

その後、康元年間(1256~1257年)に白井城の長尾景煕が諸社殿を造営、江戸時代初期にはこの地の豪族入沢氏が本殿を建立するなど、代々の当地有力者の尊崇を受けていたようです。

八幡神は清和源氏の尊崇ことに厚く、清和源氏の名門である渋川氏の名字の地、渋川に八幡宮が鎮座していることは素直にうなづけるものがあります。

境内は木々が生い茂り、高低差もあって、パワスポ的雰囲気が感じられます。

子宝・子守に霊験あらたかな神社として知られ、私が参拝した3度ともお宮参りの家族の姿がありました。

境内にはいろいろと見どころがありますが、ここではご紹介を省きます。

御朱印は境内右手の「授与所」で拝受できますが、常駐ではないようで授与所のベルをならすと、しばらくして宮司様の奥様らしき方がいらして対応いただけました。

こちらは伊香保神社の御朱印も授与されているので、そちらも拝受しました。(21.伊香保神社でご紹介します。)

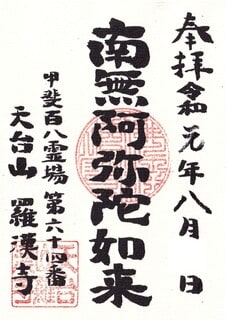

18.登澤山 照泉院 金蔵寺

渋川市金井甲1965

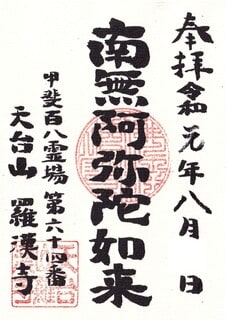

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第8番、群馬郡三十三観音霊場第9番

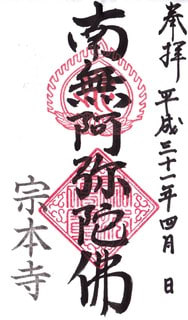

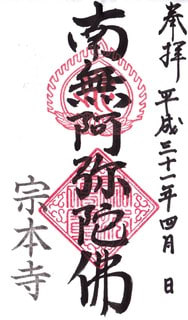

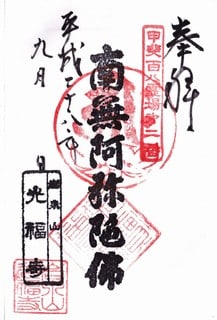

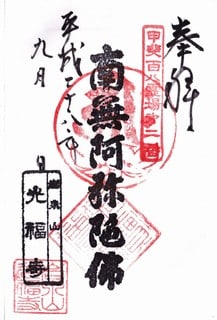

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫。右上に「南無阿弥陀佛」の六字名号の印判。

左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

天台宗寺院の御朱印で、御名号の記載があるものはめずらしいと思います。

応永八年(1401年)に子持の白井城城主長尾清影により、威徳山眞光寺の末寺として建立された天台宗寺院。

当初は諏訪(下金井)にありましたが、金井宿開設を契機に現在の地へ移転し、現在に至っているようです。(以上、公式Webから抜粋引用。)

樹齢三~四百年とされるしだれ桜(県指定天然記念物、別名:いも種ザクラ)で有名で、4月上旬の開花時には花見客で賑わうそうです。

こちらは群馬郡三十三観音霊場第8番の札所につき、ご紹介します。

参拝後、庫裡にお伺いしたところ、ご住職は外出中だが御朱印は郵送可能というご案内をいただいたので、郵送にて拝受しました。

また、御朱印は御本尊のみで、観音霊場のものは授与されていないそうです。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ 見えない月 - 藤田麻衣子

■ 夢の途中 - KOKIA

■ セイシェルの夕陽 - 松田聖子

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/08/31 UP・2021/0131 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)

12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)

13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)

14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)

15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)

16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)

17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺

高崎市箕輪町西明屋247

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:新上州三十三観音霊場第24番、群馬郡三十三観音霊場第32番

札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第24番)

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「聖観世音菩薩」の揮毫。

右上に「上州第二十四番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。

「箕輪」を山号とする新上州三十三観音霊場札所の天台宗寺院。

寺院の号は原則音読みですから、”きりんざん ほうぽうじ”と読みます。

観音霊場ガイドブックと高崎市資料を抜粋引用してご紹介します。

平安時代の天安二年(858年)、比叡山延暦寺第三世座主慈覚大師円仁が東国遊化のおりに開創されたと伝えられています。

明応年間(1492-1501年)、長野業尚による箕輪城築城の際、境内が城郭内に入るため東方に2㎞ほど離れた地(現在の箕郷文化会館付近)に移転しましたが、慶長三年(1598年)の箕輪城廃城をうけて旧縁の地である現境内地に復帰したと伝わります。

また、寺門の興隆に努められたのが井伊直政と親交のあった天海大僧正で、当寺中興の祖とされています。

この地は箕輪城跡の南端に当たり、「水の手曲輪(城で使う水が湧き出していたところ)」の跡で、現在でも観音堂の下あたりから湧水があり、旧城下町に向けて流れ出ています。

ホタル園「法峰寺蛍峰園」も設置されています。

伽藍は昭和48年火災により消失し再建されたもので、古寺のわびざびはないものの、高台に落ち着いた趣きを見せています。

こちらは上州観音霊場の札所ですが、2回ご不在、3度目の参拝で御朱印を拝受できました。

御朱印は庫裡でいただけますが、観音霊場納経帳用の書置タイプのみのような感じがしました。

12.黒髪山神社

榛東村広馬場3615

主祭神:大山祇命

〔 御朱印 〕

中央に印判(内容不明)の捺印と「黒髪山神社」の揮毫。シンプルシックながら存在感のある御朱印です。

榛名山の一峰、相馬山(黒髪山)を信仰対象とする山岳信仰系の神社。

榛東村公式Web等複数のWebを総合すると、明治16年に相馬山山頂に奥宮が祀られましたが、相馬山は峻険で登拝困難なため、明治20年に当地に里宮が創祀されたようです。

主祭神は大山祇命(オオヤマツミ)。

神産みで伊邪那岐命と伊邪那美命との間に生まれた神様で、浅間神社系の主祭神、木花之佐久夜毘売の御父君です。

大山祇命(オオヤマツミ)は、全国の大山祇神社、三島神社、山神社系の神社の主祭神として祀られ、山岳信仰系の神社の祭神となられる例も多くみられます。

群馬県北部で信仰される十二様(神社)の祭神にも大山祇命がみられます。

相馬山(1,411 m)は、榛名山の最高峰掃部ヶ岳(1,449 m)に次ぐ標高の榛名山の一峰で、その特異な山容からか古くから山岳信仰の霊山として厚く信仰されてきたといいます。

相馬山の別名、黒髪山は「くらおかみ」に由来するという説があります。

「くらおかみ」は水神で、雷神の性格ももつという説があります。

雷の本場、上州には雷神を祀る神社(雷電神社など)が多く、山岳信仰と雷電(雷神)信仰が結びつきやすかったのかもしれません。

駐車場は不明ですが、鳥居前に数台分のスペースがあります。

木々が鬱蒼と茂る境内には講社建立の霊神碑が林立し、山岳信仰の地特有の空気が漂っています。

拝殿に掲げられた天狗面も山岳信仰や修験との関連を想起させるもの。

境内には有栖川宮神社も鎮座します。

祭神は有栖川宮熾仁親王で、明治30年頃、有栖川宮のご病気平癒の祈願と、当社先達の施術が卓効ありとして褒賞され、これを受けて創祀されたものと伝わります。

御朱印は、鳥居から道路をはさんだお宅(宮司様宅?)にて書入れいただきました。

13.威徳山 常楽院 長松寺

吉岡町漆原1284

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神

札所本尊:矢落観世音菩薩(十一面観世音菩薩)(新上州三十三観音霊場第31番)、寿老人(上州七福神)

【写真 上(左)】 長松寺本堂

【写真 下(右)】 長松寺観音堂

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御寶印(種子不明)。御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」と「阿弥陀佛」の揮毫。

左下には寺号の揮毫と寺院印、右上にはおそらく「一隅を照らす」をあらわす陰刻の印が捺されています。

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観世音」の揮毫。

その横に「通称 ざる観音」の揮毫は専用納経帳とは異なるもの。

右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観音」の揮毫。

右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(ざる観音)と御詠歌が印刷されています。

新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神(寿老人)の札所で、この界隈ではもっともメジャー感のあるお寺さんです。

寺伝によると、草創は鎌倉時代の元享年間(1321年頃)、舜海上人によるものとされています。

当初は蕎麦石(現在の利根川河床)にありましたが、度重なる水害、火災により移転を重ね、現在の高台に落ち着いたようです。

上州観音霊場ガイドブックによると、当寺は「かつて箕輪衆といわれた『漆原十二紀(騎?)』の拠点のひとつであった漆原城跡の一画に位置」とあります。

ちなみに、上野の戦国史を詳細にまとめられている「上野の戦国史」様には、「漆原十二騎とは、長塩、青木、福田、飯塚、石倉、近藤、栗原、長沢、千木良、斉藤、柴崎の諸氏からなる地侍の集まり」とあります。

矢落観音(通称 ざる観音)という十一面観世音菩薩が御座すことでも広く知られ、正月14日の“ざる市"でも知られているようです。

境内は本堂エリアと西側の観音堂エリアに二分され、駐車場は観音堂エリア下にあるので、初めての参拝のときは境内の全容把握がしにくいです。

山門をくぐると境内正面に本堂。

本堂には阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天、千躰観音仏、地獄極楽仏(十界曼陀羅)、釈迦涅槃図などを安置しています。

タイミングがよければ本堂内に上げていただけます。

境内には、左剣不動尊(伝・運慶作)が御座す不動堂、岩船地蔵尊などを安置する二尊堂、鐘楼堂などが並びます。

駐車場側の高台にある観音堂には矢落観音(ざる観音)の通称で崇敬を集めている十一面観世音菩薩が御座し、こちらが上州観音霊場の札所本尊となります。

朱色に塗られた華やかなお堂で、観音霊場の札所感をただよわせています。

観音堂の右手にお籠り堂と、その右の高台に富士浅間社の石祠。もっとも高いところに東屋があり、利根川越しに赤城山を見渡せます。

見どころが多く、じっくりと参詣したいお寺さんです。

御朱印は庫裡にていただきました。

ご住職がおられるときは書入れ、ご不在寺は書置きで、御本尊(阿弥陀如来)、観音様、寿老人(上州七福神)の3種を拝受できますが、筆者は寿老人は拝受しておりません。

14.玉輪山 龍傳寺

渋川市半田1124

曹洞宗 御本尊:釈迦如来 薬師如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第19番

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「釈迦如来」の揮毫。

左には山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

こちらはご紹介するか否か迷いましたが、群馬郡三十三観音霊場第19番の札所なのでご紹介します。

こちらも利根川右岸に近い場所にあります。上越線「八木原」駅から歩ける距離だと思います。

境内の碑文によると、天正八年(1580年)に剣城(現在の「八木原駅」の南付近にあった)領主半田筑後守(Web記事で真田信幸の家臣説あり)は、本市小字常法院に在った一庵を改めて寺とし玉輪山龍傳寺と称した。

天正九年(1581年)信濃国松代の長国寺第二世角應瑞麟禅師を請して開祖とし堂宇を営む。

天明三年(1783年)浅間山の大噴火により、伽藍ことごとく埋没したためこれを以て寺域を現在の地に移した。

などとあり、中世建立の古刹であることがわかります。

境内はさほど広くはないですが、落ち着いた雰囲気が漂っています。

御朱印は庫裡にて拝受。

ご住職に丁寧なご対応をいただきましたが、群馬郡三十三観音霊場札所本尊の一葉観音?の所在は不明のようです。

御朱印尊格は御本尊の釈迦如来となります。

15.慈眼山 福聚院 神宮寺

渋川市有馬1301

天台宗 御本尊:釈迦如来

札所:新上州三十三観音霊場第30番

札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第30番)

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

中央に札所本尊、聖観世音菩薩の御影印と「大悲殿」の揮毫。

右上に「上州第三十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。

関越道「渋川伊香保IC」にもほど近い渋川市有馬にある寺院。

このあたりはかつて「有馬の牧」と呼ばれ、官立牧場(上野九牧のひとつ)が置かれていたとされます。

中世、軍事力の基盤として軍馬を産する「牧」の存在は不可欠でしたが、赤城山、榛名山の山裾から利根川にかけてなだらかに平地が広がる上野国の国中は「牧」のメッカであったことが想像され、実際、利根川右岸だけでも渋川氏(里見郷(現渋川市))、山名氏(山名郷(現高崎市))、里見氏(里見郷(現高崎市))、桃井氏(桃井郷(現榛東村))など、錚々たる清和源氏系武家の発祥(名字)の地となっています。

またまた話が逸れました。

新上州三十三観音霊場ガイドブック記載の寺伝によると、当寺はかつて長泉寺と称され比叡山末にして寛弘年間(1004~1011年)開創。

天和二年(1682年)二世亮全住職のとき、北側にある天神宮を再建(中興)し別当寺になったとされます。

天満宮は現在の有馬渠口(みぞぐち)神社(御祭神:阿利真公・菅原道真公)とみる説が有力のようです。

神宮寺の寺号は、このような由緒からきているものと思われます。

(なお、神宮寺と別当寺は厳密には性格が異なるという説もあるようですが、これについては稿を改めます。)

有馬の地は三国街道が山あいに入る手前の交通の要衝で、往時、相当の伽藍を備えていたらしい神宮寺はこの地の名所としても知られていたという記録が残っています。

信仰の中心は天神宮境内にあった観音堂御本尊の聖観世音菩薩(伝・恵心僧都作)であったとみられますが、明治初頭の神仏分離により観音堂は解体され、御本尊の聖観世音菩薩は当寺に安置されたと伝わります。

当寺は新上州三十三観音霊場30番の札所で、札所本尊は聖観世音菩薩(有馬聖観世音菩薩)。

こちらが伝・恵心僧都作の尊像であるかどうかは資料類からは読みとれませんでした。

(霊場ガイドには「尊像・聖観世音菩薩(新調)」とある。)

明るく開けた境内で、観音堂のたたずまいにもどこか華やぎが感じられます。

お隣の有馬渠口神社もお参りしました。

有馬渠口神社

御朱印は霊場専用用紙書置きのものを拝受。御朱印帳に書入れいただけるかは不明。

また、御本尊釈迦如来の御朱印は授与されていない模様です。

16.威徳山 無量寿院 眞光寺

渋川市並木町748

天台宗 御本尊:阿弥陀如来(千手観世音菩薩)

札所:群馬郡三十三観音霊場第10番

札所本尊:北向百体観世音菩薩?(群馬郡三十三観音霊場第10番)

〔 御朱印 〕

中央に御本尊、阿弥陀如来ないし千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(丸に火焔宝珠)、三寶印と「北向百躰観世音」の揮毫。

右上に「西国三十三、坂東三十三、秩父三十四」の揮毫。左には宗派、山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

御本尊の種子御寶印と山内の著名な尊格揮毫を組み合わせる御朱印はときおり見られますが、こちらもその例ではないでしょうか。

ただし、阿弥陀如来、千手観世音菩薩ともに種子は「キリーク」なので、御朱印から御本尊を推察することはできませんでした。

平安時代初期に慈覚大師円仁の開山と伝わる天台宗の古刹。

中世にはこの地の領主白井長尾家の祈願所となり、足利時代には叡海法印(当山開基)により関東天台宗の渋川談義所が設けられ、戦国期には甲州武田家の庇護を受け、江戸時代には朱印地五十石、天台宗の関東五箇所(五ヶ寺)に数えられるなど、当地の中心的寺院として隆盛したものと伝わります。

名刹だけに、真光寺洪鐘(県指定重要文化財)、真光寺涅槃図(市指定重要文化財)など寺宝も多く所蔵しています。

境内には紫陽花(あじさい)が多く植えられ「あじさい寺」としても知られています。

御本尊は、阿弥陀如来、千手観世音菩薩のふたつの情報がとれますが、群馬郡三十三観音霊場第10番札所であり、西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヵ所の観音像を安置することもあって、観音様のお寺のイメージが強そうです。

周辺の道は狭いですが、駐車場はあります。

高い寺格をあらわすような風格ある山門、本堂も壮麗なつくりのようですが、参拝時は改築中?で、その威容は拝めませんでした。

また、万日堂は県内でも有数の古い寺院建造物といわれ、先日(2019/6)、市指定重要文化財に指定されています。

観音堂は「北向百躰観世音」と呼ばれ、約三百年前の建立と伝わります。

西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所の各寺札所本尊百躰の観音様を堂内に勧請、南方補陀落山の観世音の聖地から世界を照らす意味で北向きに建てられていることから、「北向百躰観世音」とされているそうです。

御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただきました。

17.渋川八幡宮

渋川市渋川甲1

主祭神 応神天皇 比売大神 神功皇后

〔 御朱印 〕

中央に神社印の捺印と「八幡宮」の揮毫。右下の蛙は、境内に祀られている勝(立)蛙由来のものかと思われます。

こちらでは御朱印帳も購入しました。

紅葉、青もみじ、だるま、勝(立)蛙が配された華やかなデザインの御朱印帳です。

御朱印帳

渋川氏の初代、渋川義顕は足利氏嫡流の足利泰氏の子で、足利氏嫡流の頼氏、室町幕府管領家の斯波氏の初代家氏とは兄弟にあたり、足利一門のなかでも高い家格を有する家門とされます。

義顕の後代、渋川義季は鎌倉将軍府の重臣として重きをなし、渋川義行は九州探題に抜擢されるなど鎌倉幕府の有力御家人として位置づけられています。

義顕は上野国渋川郷を領し、渋川八幡宮も義顕が建長年間(1249~1255年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請しての創建と伝わります。

その後、康元年間(1256~1257年)に白井城の長尾景煕が諸社殿を造営、江戸時代初期にはこの地の豪族入沢氏が本殿を建立するなど、代々の当地有力者の尊崇を受けていたようです。

八幡神は清和源氏の尊崇ことに厚く、清和源氏の名門である渋川氏の名字の地、渋川に八幡宮が鎮座していることは素直にうなづけるものがあります。

境内は木々が生い茂り、高低差もあって、パワスポ的雰囲気が感じられます。

子宝・子守に霊験あらたかな神社として知られ、私が参拝した3度ともお宮参りの家族の姿がありました。

境内にはいろいろと見どころがありますが、ここではご紹介を省きます。

御朱印は境内右手の「授与所」で拝受できますが、常駐ではないようで授与所のベルをならすと、しばらくして宮司様の奥様らしき方がいらして対応いただけました。

こちらは伊香保神社の御朱印も授与されているので、そちらも拝受しました。(21.伊香保神社でご紹介します。)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺

渋川市金井甲1965

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第8番、群馬郡三十三観音霊場第9番

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫。右上に「南無阿弥陀佛」の六字名号の印判。

左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

天台宗寺院の御朱印で、御名号の記載があるものはめずらしいと思います。

応永八年(1401年)に子持の白井城城主長尾清影により、威徳山眞光寺の末寺として建立された天台宗寺院。

当初は諏訪(下金井)にありましたが、金井宿開設を契機に現在の地へ移転し、現在に至っているようです。(以上、公式Webから抜粋引用。)

樹齢三~四百年とされるしだれ桜(県指定天然記念物、別名:いも種ザクラ)で有名で、4月上旬の開花時には花見客で賑わうそうです。

こちらは群馬郡三十三観音霊場第8番の札所につき、ご紹介します。

参拝後、庫裡にお伺いしたところ、ご住職は外出中だが御朱印は郵送可能というご案内をいただいたので、郵送にて拝受しました。

また、御朱印は御本尊のみで、観音霊場のものは授与されていないそうです。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ 見えない月 - 藤田麻衣子

■ 夢の途中 - KOKIA

■ セイシェルの夕陽 - 松田聖子

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。

この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。

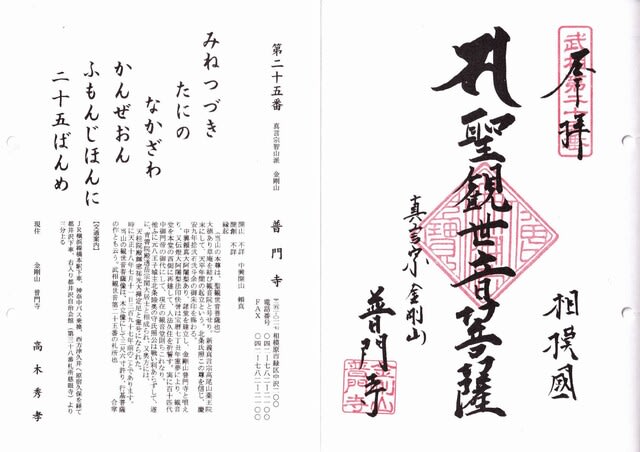

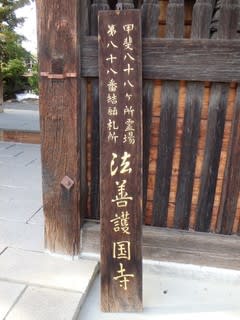

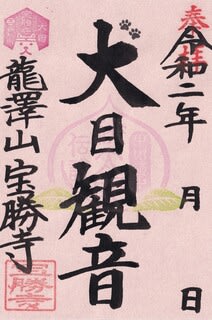

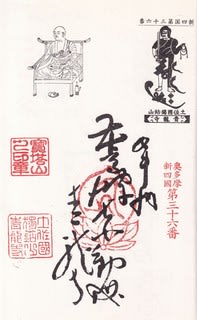

第12番

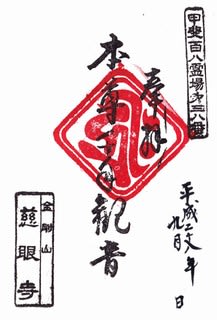

現徳山 妙見寺

公式Web

北区西ヶ原2-9-5

日蓮宗

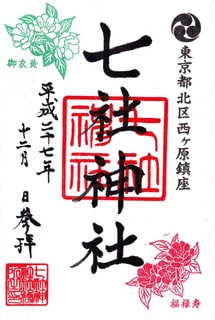

御首題

第12番は、日蓮宗の妙見寺です。

『滝野川寺院めぐり案内』には、つぎの記載があります。

・ 正中山法華経寺大荒行堂の大験者、慈徳院日陽上人が昭和9年(1934年)荒川区尾久に草創された妙見堂教会が昭和19年(1944年)当地に疎開移転して開山。

・第2世として法燈を承継された慈正院日慶上人が昭和22年(1946年)、日蓮宗門より現徳山妙見寺の寺号公称を認可される。

・昭和57年(1982年)、老朽化した本堂と書院を再建落慶。

・第2世日慶上人は正中山大荒行堂加行700日、第3世の慈昌院日観上人も正中山第四行の修法師で檀信徒の方々から信仰を集めている。

山門には「日蓮宗祈祷所」が立額され、公式Webにも「日蓮宗祈祷所『妙見寺』は日蓮宗伝統の祈祷を受け継ぎ、全国の方々の幸福に寄与します。」と掲載されています。

【写真 上(左)】 飛鳥山公園の紅葉

【写真 下(右)】 山門

本郷通りから北に少し入ったところ、飛鳥山公園に面した緑濃い立地です。

山門はおそらく薬医門ないし高麗門で、小ぶりながら存在感があります。

【写真 上(左)】 斜めから山門

【写真 下(右)】 山門主門まわり

降り棟の外側が本瓦葺、内側が桟瓦葺、掛瓦も太くてどっしりとした質感。

右の柱に「日蓮宗祈祷所」、左の柱には寺号の板標が掲げられ、正面には「現徳山」の山号扁額。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山内

境内には八大竜王碑、浄行菩薩、不動明王、稲荷社などが鎮座し、パワスポ的な雰囲気を感じます。

稲荷社奥の2階の入母屋造妻入りの建物が本堂のように見えますが、定かではありません。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂の棟飾り

【写真 上(左)】 浄行菩薩

【写真 下(右)】 庫裡

御首題は山門くぐって左の階段をのぼった庫裡にて拝受しました。

滝野川寺院めぐりの御朱印も御首題で授与されます。

ご不在の場合もあるので、事前TELがベターかもしれません。

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第12番の御朱印(御首題)

【下(右)】 通常の御首題

滝野川寺院めぐりの御朱印は御首題で、「滝野川寺院めぐり第十二番寺」の札所印が捺されています。

通常の御首題にこの札番はなく、構成も若干異なります。

第13番

北龍山 法音寺

北区栄町14-9

真宗大谷派

御本尊:阿弥陀如来

第13番は、真宗大谷派の法音寺です。

第13番で一旦京浜東北線の東側に出ます。

田端駅から上中里駅にかけてのJR京浜東北線北側にはJR尾久車両センター(尾久客車操車場)があって、都内有数の交通分断エリアとなっています。

第12番妙見寺からだと上中里駅東側の跨線橋を渡り、さらに梶原踏切か上中里さわやか橋経由のルートが順当かと思います。

【写真 上(左)】 上中里さわやか橋からのJR尾久車両センター

【写真 下(右)】 山門からの山内

西ヶ原から京浜東北線の線路を渡って栄町に入ると、路地が入り組む下町的な町並みとなり、法音寺も路地の一角にあります。

妙見寺からの距離はさほどではありませんが、跨線橋を渡ったり、街の雰囲気が変わったりで、けっこう遠く感じました。

なお、法音寺の最寄り駅は都電荒川線の「梶原」駅となります。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 掲示版

『滝野川寺院めぐり案内』によると、当寺はもと富山県下新川郡新屋にあり、上京された釈法忍師は明治40年(1907年)、滝野川に居住されて布教活動に着手。

大正13年(1924年)、この地に本堂を建立され法音寺説教所を開設。

東京大空襲で本堂を焼失しましたが、昭和24年(1949年)には正式に寺号を取得、昭和30年(1955年)には本堂を再建し、現在に至ります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂見上げ

こぢんまりとした境内正面に立派な本堂。

入母屋造銅板葺流れ向拝。水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配しています。

参拝時、ご住職はご不在で大黒さんの対応をいただきました。

「真宗なので御朱印は出されていない。」とのことでしたが、納経帳をお見せし、滝野川寺院めぐりを巡拝中との主旨をお話しすると、「それであれば」とお受けいただき、御朱印(というか参拝記念)に準ずるものを納経帳にいただけました。

ご親切な対応をいただき、ありがとうごさいました。

ただし、今回だけの特例対応であったかもしれず、拝受した「おしるし」は掲載を控えます。

第14番

思惟山 浄業三昧寺 正受院

北区滝野川2-49-5

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番、北豊島三十三観音霊場第23番

第14番は、浄土宗の正受院です。

法音寺から赤羽駅のガードをくぐり、王子神社下の緑ゆたかな音無親水公園を抜けてのアプローチとなります。

下町の住宅街から一転、渓谷を抜けて台地に登るこのコースは変化に富み、この巡拝のハイライトともいえる道のり。

正受院は滝野川に面していますが北側滝野川岸からの参道はないので、一旦滝野川をはなれ、南側の住宅地から回り込むかたちとなります。

【写真 上(左)】 入口

【写真 下(右)】 不動尊への道標

『滝野川寺院めぐり案内』によると、室町時代末、弘治年間(1555-1558年)に大和國宇多郡滝門の奥の功曽久という所から夢告に従って来られた学仙坊法印が、王子七滝のひとつ「不動の滝」で修行され、滝野川から1体の不動尊像をすくい上げました。

法印は不動堂を建立され、のちに弘法大師の御作といわれ信仰を集めるこの不動尊像を安置されたのが当寺の開創とされます。

慶長年間(1596-1615年)に円誉上人が入寺されて浄土宗となりました。

浄土宗のお寺様ながら、人々のこのお不動様に対する信仰は篤く、「瀧不動尊」とも呼ばれています。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号18/114)に以下の記述があります。

「「浄土宗芝増上寺末 思惟山三昧寺ト号ス 弘治年中大和國宇多郡龍門ノ奥功曾久ト云所ニ學仙坊と云僧住し 不動即我ノ密法ヲ修スル事年アリ 靈夢ヲ得テ當國ニ来リテ當寺ヲ草創セリ 其年タマタマ洪水アリテ砌ノ川中ヨリ弘法大師作ノ不動ヲ得タリ 其後又旅僧来テ一軀ノ不動ヲ授クシモノ今堂中ニ安置スル處ナリ 學仙坊は弘治三年三月四日寂ス 其墳墓庭ノ小山ノ上ニアリテ五輪塔ナリ 其後寂阿了山ト云僧堂舎ヲ再建ス 文禄三年九月三日圓譽光道本堂再建ノ棟札アリ 本尊阿彌陀ハ行基ノ作ニテ坐身長二尺五分此餘惠心作ノ彌陀像一軀を置 撞鐘 古鐘ナリシカ文政三年改鑄スト云 不動堂 弘法大師作ノ立像ヲ置 観音堂 西國札所第四番観音の寫と云 瀧 本堂の脇峽下ニアリ病者ツトイ来テ浴セリ」

慈眼堂(赤ちゃんの納骨堂)があり、「赤ちゃん寺」として知られています。

【写真 上(左)】 鐘楼門

【写真 下(右)】 参道

狭い路地から意外に長い参道がつづきます。

しばらく行くと鐘楼門。下を石積みのアーチにし、上に木造建築を構えるいわゆる「竜宮門」で、おそらく入母屋屋根桟瓦葺で水引虹梁を置いています。

軒裏の垂木はめずらしい扇垂木だと思います。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 右斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝見上げ

正面が本堂。入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝の均整がとれた仏堂。

水引虹梁両端に獅子と貘の彫刻木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。

正面桟唐戸の上に「思惟山」の扁額。

本堂前には江戸時代の探検家近藤重蔵(守重)の甲冑姿の石像が鎮座します。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 不動堂上部

本堂向かって左の渓谷寄りには不動堂。

入母屋造桟瓦葺唐破風向拝で、水引虹梁両端に獅子彫刻の木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

唐破風の鬼板や兎毛通の仕上げも精緻で見応えがあります。

本堂右手の客殿や庫裡もしっとりと風情ある構えを見せています。

境内には不動尊の露仏が数座御座し、やはりお不動様とのゆかりがふかいお寺だと思います。

なお、「不動の滝」(泉流の滝)は現存していません。

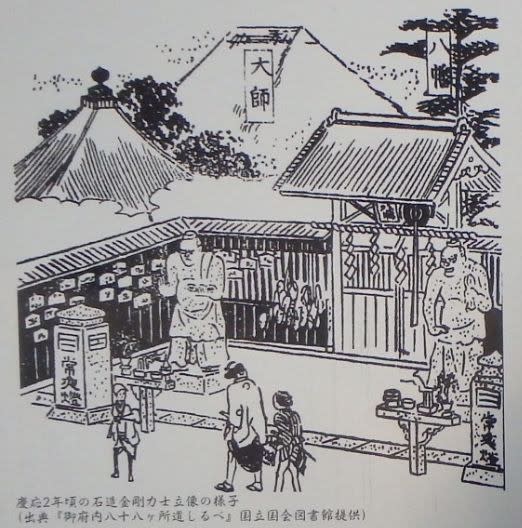

『江戸名所図会』

「正受院の本堂の後、坂路を廻り下る事、数十歩にして飛泉あり、滔々として硝壁に趨る、此境ハ常に蒼樹蓊欝として白日をさゝえ、青苔露なめらかにして人跡稀なり」

境内はしっとりと落ち着いた雰囲気があり、↑で描写された面影をいまも遺しています。

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。書置はなく、ご住職ご不在の場合もあるので事前TELがベターかもしれません。

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印

【下(右)】 御本尊の御朱印

中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」の揮毫と三寶印とその左横に「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印。左上に印判(不明)。

左上には「瀧不動」の揮毫、左下には院号の揮毫と寺院印が捺されています。

御本尊の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印がなく、上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番(「西國四番寫」の札所印)の札所印が捺されていました。

第15番

瀧河山 松橋院 金剛寺

北区滝野川3-88-17

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

豊島八十八ヶ所霊場第43番、荒川辺八十八ヶ所霊場第16番、北豊島三十三観音霊場第31番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第28番、弁財天百社参り第52番、豊島六地蔵霊場第4番

第15番は、真言宗豊山派の金剛寺です。

第14番正受院から第16番結願の寿徳寺までは滝野川に沿うかたちで立地し、ひときわ風情のあるところです。

このあたりは江戸時代から紅葉の名所で、とくに金剛寺は「もみじ寺」の別称があります。

【写真 上(左)】 滝野川の紅葉-1

【写真 下(右)】 滝野川の紅葉-2

滝野川沿いの遊歩道脇には、音無さくら緑地、音無もみじ緑地があり、音無さくら緑地では旧石神井川の流路跡、音無もみじ緑地ではかつての江戸の名所であった松橋辨財天周辺の様子をしのぶことができます。

【写真 下(右)】 音無もみじ緑地

『滝野川寺院めぐり案内』によると、金剛寺は弘法大師が東国巡錫の折、石神井川(滝野川)にさしかかり、対岸へ渡る橋がなかったため川岸の松を切り倒して一本橋(松橋)を渡され、その際にその松の木で不動明王の尊像一躯を彫られて石上に安置されたのが草創とされています。

治承四年(1180年)10月、伊豆国で挙兵し、石橋山での敗戦ののち安房に逃れて再挙を図られた源頼朝公は、府中の六所明神(大國魂神社)へ向かう途中、滝野川松橋に布陣し、東方千住方面からの敵をここで迎え撃ち大勝利を収めたとされます。

その折、頼朝公は金剛寺に戦勝祈願したことから寄進など寺の興隆に尽くしたとされます。

一時荒廃したものの、天文年間(1532-1555年)に阿闍梨宥印が北条氏康の賛意を得て再興。

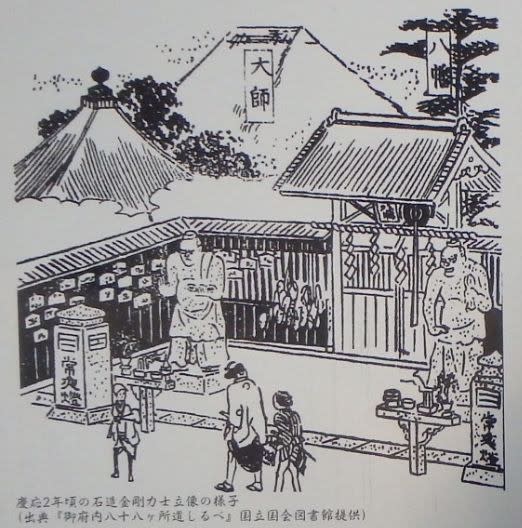

江戸時代には、八代将軍吉宗公が滝野川流域に紅葉の植林を奨励したこともあって、江戸近郊を代表する紅葉の名所となり、金剛寺は「もみじ寺」と呼ばれて秋の庶民の参詣・行楽の場として広く親しまれました。

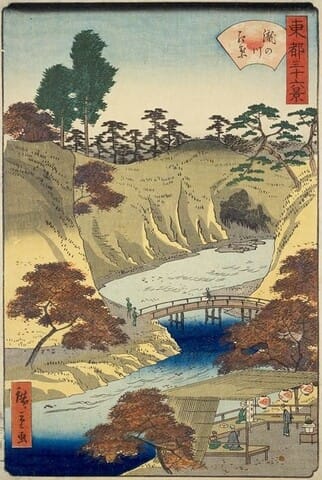

その様子は広重の『名所江戸百景』や『東都名所』など多くの錦絵に描かれています。

また、金剛寺一帯は、豊島氏支族滝野川氏の居館滝野川城跡ともいわれています。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。

「新義真言宗田端村與楽寺門徒 瀧河山松橋院ト号ス 本尊不動ハ坐像ニテ長一尺餘弘法大師ノ作ト云 縁起の●ニ當所ハ弘法大師達遊歴ノ古蹟ニシテ 其頃手ツカラ此像ヲ彫刻アリテ假ニ石上ニ安ス 今其石ヲ不動影向石ト称シテ境内ニ現存シ 疾病ノモノ此石ニ水ヲソソキテ其水を服スレハ立所ニ平癒スト云 又治承年中右大将頼朝境内辨財天信仰ノ餘リ堂舎建立 及ヒ田園ヲモ寄附アリシニ 其後兵火ニ焼レ強盗ニ田園を掠メ奪ハレ 宗門タニ定カナリシヲ、天文ノ頃阿闍梨宥印ト云僧是ヲ歎キ 北條氏康ヘ訴ヘ永ク眞言ノ道場ニ復スト云 影向石 三箇ノ石ヲ重置 是縁起ニ云ヘル不動ノ像ヲ安置セル處ナリ 辨財天社 弘法大師作坐身長七寸ノ像ヲ安シ 別ニ護摩ノ灰ニテ作レル像ヲモ置リ 地蔵堂 大黒天 本堂ノ後ノ方岩窟ノ中ニ安置ス」

「辨財天 峽下ノ洞中ニ安ス長一尺ノ石像ニテ松橋辨天ト号ス 弘法大師ノ作 當時此地ニ松橋ト云橋アリシ故地名ヲオハセテ唱トイヘリ 松橋ノ名ハ前ニ云ル如ク源平盛衰記ニ見エテ舊キ地名ナリ 治承ノ頃頼朝此辨天ヲ帰依ノ餘リ太刀ヲ寄附アリシ由縁起ニ載タレト今是ヲ失ナヘリ 洞中ニ文保三年三月ト彫タル古碑一基アリ 恵比須毘沙門石像紫の楓 紅葉ノ秋紫色ヲ帶ル故此名アリ」

【写真 上(左)】 旧松橋辨財天周辺

【写真 下(右)】 江戸名所図絵(松橋辨財天窟)

〔松橋辨財天〕

金剛寺は辨天様ともゆかりのふかいお寺です。

かつての滝野川は金剛寺付近で蛇行しており、その崖には辨天の滝がかかり、崖下にあった洞窟には辨財天が祀られていました。

この辨天様は弘法大師の御作ともいわれ、松橋辨天または岩屋辨天と呼ばれて信仰を集めました。

この辨天様は、源頼朝公が戦勝を祈願し太刀一振を奉納し、戦勝ののちに辨財天の堂舎を建立、田園の寄進をしたとも伝えられています。

滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』で犬塚信乃の母手束が子授けを祈った「滝野川なる岩屋殿」と記した岩屋がこの松橋辨天とされています。

辨天の滝は昭和初期に枯れ、昭和33年(1958年)の狩野川台風で辨天様の洞窟は崩壊し、一部は昭和50年(1975年)前後まで残っていたようですが、その後の護岸工事や流路改修の際に取り壊され、現在は音無もみじ緑地となっています。

現地の案内版より引用抜粋してみます。

「『江戸名所図絵』には『この地は石神井河の流れに臨み、自然の山水あり。両岸高く桜楓の二樹枝を交へ、春秋ともにながめあるの一勝地なり。』」「崖下の岩屋の中には弘法大師の作と伝えられる弁財天像がまつられていました。また、現在都営住宅が建っている付近の崖に瀧があり、弁天の滝と呼ばれていました。」

『新編武蔵風土記稿』によると、崖下洞窟内の「松橋辨財天(岩屋辨財天)」/弘法大師作長一尺ノ石像とは別に、金剛寺境内(崖上)にも「弘法大師作坐身長七寸ノ辨天像」が安置されていた様ですが、詳細はよくわかりません。

ただし、松橋辨天の崖下洞窟も金剛寺の領地内であったようなので、金剛寺=松橋辨天と捉えられていたのでは。

松橋辨天は江戸市内でもよく知られており、江戸三十三ヶ所弁財天霊場、弁財天百社参りの札所となっています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 紅葉寺の寺号標

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 西國霊場札所標

江戸時代からの行楽地とあって、金剛寺周辺はいまでも華やいだ雰囲気が感じられます。

入母屋造桟瓦葺の薬医門。扁額は「瀧河山」。頭貫部梁先の雲形木鼻がダイナミック。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 修行大師像と本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝見上げ

参道正面、階段の上に本堂向拝。

入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝。向かって左手手前に修行大師が御座します。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に本蟇股を配しています。

正面桟唐戸の上に「金剛寺」の扁額。

虹梁に金色の彫刻を置いた、名刹らしい堂々たる向拝です。

【写真 上(左)】 辨天堂

【写真 下(右)】 辨天堂扁額

本堂向かって右手に宝形造銅板葺の辨天堂と坐像の地蔵尊が御座します。

弁天堂の御本尊は松橋辨天の系譜を引かれるお像でしょうか。

手入れの行き届いた境内で、落ち着いて参拝ができます。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 滝野川七福神

御朱印は本堂向かって左手の庫裡(客殿?)にて、ご丁寧なご対応をいただき拝受しました。

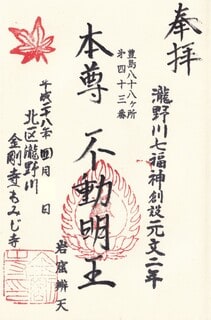

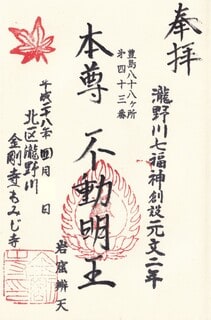

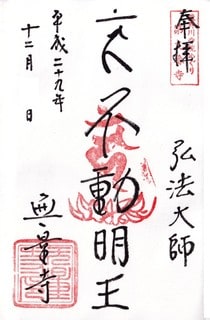

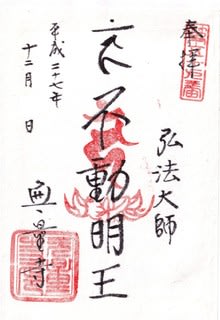

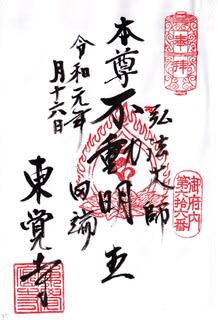

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第15番の御朱印

【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第43番の御朱印

中央に「本尊 不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「滝野川寺院めぐり第十五番寺」と「滝野川七福神創設元文二年」の印判。左上に「豊島八十八ヶ所第四十三番」と「もみじ」の印判。左下に「岩窟辨天」の印判。

左下に寺号の印判と寺院印が捺されています。

豊島霊場の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十五番寺」の印判がなく、印判の位置も若干異なります。

「松橋辨天」の御朱印については伺っていませんが、Web上で見当たらないこと、既存の御朱印に「岩窟辨天」の印判があることから、おそらくは授与されていないと思います。

なお、「滝野川七福神」は、金剛寺境内に祀られている七福神をさすようです。

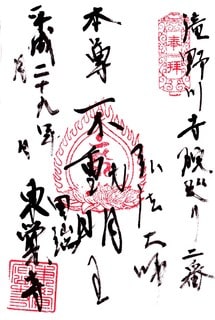

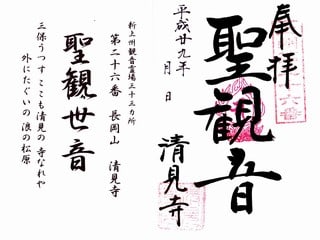

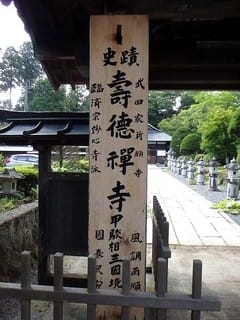

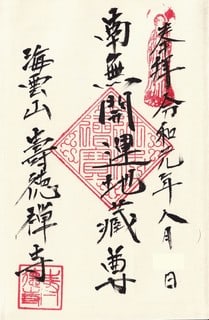

第16番

南照山 観音院 寿徳寺

北区滝野川4-22-1

真言宗豊山派

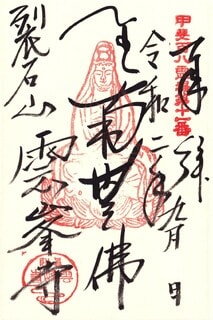

御本尊:聖観世音菩薩

豊島八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第17番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第12番、大東京百観音霊場第80番、北豊島三十三観音霊場第32番

ついに結願の16番。真言宗豊山派の寿徳寺です。

金剛寺とは反対側の滝野川の左岸にあります。

【写真 上(左)】 川沿いの遊歩道

【写真 下(右)】 滝野川橋

金剛寺から寿徳寺への順路には音無もみじ緑地があり、滝野川沿いの遊歩道の紅葉も綺麗で、歩いていて楽しいところです。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

『滝野川寺院めぐり案内』によると、寿徳寺は寿永年間(1182-1185年)、梶原氏の家臣であった早船・小宮の両氏が梶原氏と不和になり落ち延びる途中で、海中から拾いあげた観世音菩薩を滝野川の北岸沿いの堂山の地に小堂を設け安置したのが創建と伝わります。

本尊は谷津子育観音と親しまれ、新撰組の近藤勇、および隊士の菩提寺としても知られています。

境外地には谷津大観音、近藤勇の墓所(JR埼京線「板橋」駅前)があります。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。

なお、『新編武蔵風土記稿』の「寿福寺」は誤植です。

「新義真言宗田端村東覺寺門徒、南照山観音院ト号ス 本尊子安観音」

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 近藤勇の碑

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 西國霊場札所碑

住宅地のなか、ぽっかりと開けた一角に立地し、境内も広々としています。

門外左手に不動堂。境内左手に修行大師像が御座します。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜め右からの本堂

正面に昭和41年(1966年)落慶の本堂。

両脇に仁王尊像を置いた石段の上に、アーチ形の屋根をもつ独特なつくりの朱色の建物。

正面向拝部に「南照山」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝見上げ

【写真 下(右)】 本堂扁額

寺伝によると、秘仏の御本尊、谷津観音は蓮華座に坐り、両手で乳児を膝の上に抱えている姿で、指を阿弥陀如来と同じ弥陀の定印に結んでおられるそうです。

本堂の向かって右にある護摩堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁と向拝柱を備え、これは以前の本堂とのこと。

【写真 上(左)】 旧本堂(護摩堂)

【写真 下(右)】 乳が垂れている銀杏

境内に切株から芽吹いている銀杏は、かつては巨木で、この樹の皮をはいで本尊に供え、祈願した後に煎じて飲むと母乳が良く出るようになるという信仰がありました。

正岡子規の高弟として知られる俳人、河東 碧梧桐の句

- 秋立つや子安詣での花の束 -

が残されており、明治に入っても谷津観音への子安詣では盛んであったことがうかがわれます。

山内には、独特の雰囲気を放つインド仏も露座しています。

【写真 上(左)】 インド仏

【写真 下(右)】 滝野川と谷津大観音

谷津大観音は山内から少しくはなれた滝野川の河岸、観音橋のたもとに御座しています。

右手与願印、左手に蓮華をもたれるおだやかな表情の銅製の坐像です。

観音橋から寿徳寺に向かい登っていく坂を「観音の坂」といいます。

現地案内標には「観音橋の北から寿徳寺へ登る坂です。坂名は、坂上にある寿徳寺に谷津観音の名で知られる観音様がまつられているからです。江戸時代には大門通とも呼ばれていました。」とあります。(北区教育委員会)

【写真 上(左)】 観音橋と谷津大観音

【写真 下(右)】 谷津大観音

御朱印は本堂向かって右手奥の庫裡にて拝受しました。

ご丁寧なご対応をいただき、「滝野川十六番満願」の揮毫もいただきました。

やはり「滝野川寺院めぐり」の巡拝者は少ないとのことでした。

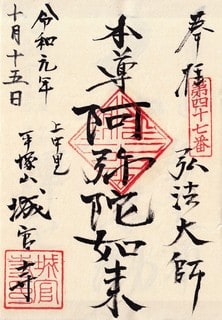

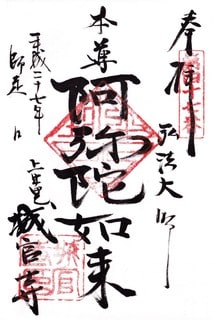

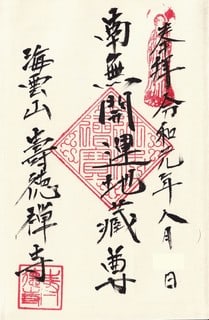

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第16番(満願)の御朱印

【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第12番の御朱印

中央に御本尊聖観世音菩薩の種子「サ」・「子育 谷津観音」の揮毫と「谷津子育観音」の印判。右上に聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。左下に寺号の揮毫と寺院印。右に「滝野川十六番満願」の揮毫をいただきました。

豊島霊場の御朱印とは、札番の揮毫が異なります。

これで滝野川寺院めぐりは結願です。

北区の落ち着いた街区を巡るこの巡拝コース、札所構成も変化に富んでいて、知名度は低いですがおすすめだと思います。

-----------------------------------------------

滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)

滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)

滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)

【 BGM 】

■ 孤独な生きもの - KOKIA

■ 時代 - 薬師丸ひろ子

この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。

第12番

現徳山 妙見寺

公式Web

北区西ヶ原2-9-5

日蓮宗

御首題

第12番は、日蓮宗の妙見寺です。

『滝野川寺院めぐり案内』には、つぎの記載があります。

・ 正中山法華経寺大荒行堂の大験者、慈徳院日陽上人が昭和9年(1934年)荒川区尾久に草創された妙見堂教会が昭和19年(1944年)当地に疎開移転して開山。

・第2世として法燈を承継された慈正院日慶上人が昭和22年(1946年)、日蓮宗門より現徳山妙見寺の寺号公称を認可される。

・昭和57年(1982年)、老朽化した本堂と書院を再建落慶。

・第2世日慶上人は正中山大荒行堂加行700日、第3世の慈昌院日観上人も正中山第四行の修法師で檀信徒の方々から信仰を集めている。

山門には「日蓮宗祈祷所」が立額され、公式Webにも「日蓮宗祈祷所『妙見寺』は日蓮宗伝統の祈祷を受け継ぎ、全国の方々の幸福に寄与します。」と掲載されています。

【写真 上(左)】 飛鳥山公園の紅葉

【写真 下(右)】 山門

本郷通りから北に少し入ったところ、飛鳥山公園に面した緑濃い立地です。

山門はおそらく薬医門ないし高麗門で、小ぶりながら存在感があります。

【写真 上(左)】 斜めから山門

【写真 下(右)】 山門主門まわり

降り棟の外側が本瓦葺、内側が桟瓦葺、掛瓦も太くてどっしりとした質感。

右の柱に「日蓮宗祈祷所」、左の柱には寺号の板標が掲げられ、正面には「現徳山」の山号扁額。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山内

境内には八大竜王碑、浄行菩薩、不動明王、稲荷社などが鎮座し、パワスポ的な雰囲気を感じます。

稲荷社奥の2階の入母屋造妻入りの建物が本堂のように見えますが、定かではありません。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂の棟飾り

【写真 上(左)】 浄行菩薩

【写真 下(右)】 庫裡

御首題は山門くぐって左の階段をのぼった庫裡にて拝受しました。

滝野川寺院めぐりの御朱印も御首題で授与されます。

ご不在の場合もあるので、事前TELがベターかもしれません。

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第12番の御朱印(御首題)

【下(右)】 通常の御首題

滝野川寺院めぐりの御朱印は御首題で、「滝野川寺院めぐり第十二番寺」の札所印が捺されています。

通常の御首題にこの札番はなく、構成も若干異なります。

第13番

北龍山 法音寺

北区栄町14-9

真宗大谷派

御本尊:阿弥陀如来

第13番は、真宗大谷派の法音寺です。

第13番で一旦京浜東北線の東側に出ます。

田端駅から上中里駅にかけてのJR京浜東北線北側にはJR尾久車両センター(尾久客車操車場)があって、都内有数の交通分断エリアとなっています。

第12番妙見寺からだと上中里駅東側の跨線橋を渡り、さらに梶原踏切か上中里さわやか橋経由のルートが順当かと思います。

【写真 上(左)】 上中里さわやか橋からのJR尾久車両センター

【写真 下(右)】 山門からの山内

西ヶ原から京浜東北線の線路を渡って栄町に入ると、路地が入り組む下町的な町並みとなり、法音寺も路地の一角にあります。

妙見寺からの距離はさほどではありませんが、跨線橋を渡ったり、街の雰囲気が変わったりで、けっこう遠く感じました。

なお、法音寺の最寄り駅は都電荒川線の「梶原」駅となります。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 掲示版

『滝野川寺院めぐり案内』によると、当寺はもと富山県下新川郡新屋にあり、上京された釈法忍師は明治40年(1907年)、滝野川に居住されて布教活動に着手。

大正13年(1924年)、この地に本堂を建立され法音寺説教所を開設。

東京大空襲で本堂を焼失しましたが、昭和24年(1949年)には正式に寺号を取得、昭和30年(1955年)には本堂を再建し、現在に至ります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂見上げ

こぢんまりとした境内正面に立派な本堂。

入母屋造銅板葺流れ向拝。水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配しています。

参拝時、ご住職はご不在で大黒さんの対応をいただきました。

「真宗なので御朱印は出されていない。」とのことでしたが、納経帳をお見せし、滝野川寺院めぐりを巡拝中との主旨をお話しすると、「それであれば」とお受けいただき、御朱印(というか参拝記念)に準ずるものを納経帳にいただけました。

ご親切な対応をいただき、ありがとうごさいました。

ただし、今回だけの特例対応であったかもしれず、拝受した「おしるし」は掲載を控えます。

第14番

思惟山 浄業三昧寺 正受院

北区滝野川2-49-5

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番、北豊島三十三観音霊場第23番

第14番は、浄土宗の正受院です。

法音寺から赤羽駅のガードをくぐり、王子神社下の緑ゆたかな音無親水公園を抜けてのアプローチとなります。

下町の住宅街から一転、渓谷を抜けて台地に登るこのコースは変化に富み、この巡拝のハイライトともいえる道のり。

正受院は滝野川に面していますが北側滝野川岸からの参道はないので、一旦滝野川をはなれ、南側の住宅地から回り込むかたちとなります。

【写真 上(左)】 入口

【写真 下(右)】 不動尊への道標

『滝野川寺院めぐり案内』によると、室町時代末、弘治年間(1555-1558年)に大和國宇多郡滝門の奥の功曽久という所から夢告に従って来られた学仙坊法印が、王子七滝のひとつ「不動の滝」で修行され、滝野川から1体の不動尊像をすくい上げました。

法印は不動堂を建立され、のちに弘法大師の御作といわれ信仰を集めるこの不動尊像を安置されたのが当寺の開創とされます。

慶長年間(1596-1615年)に円誉上人が入寺されて浄土宗となりました。

浄土宗のお寺様ながら、人々のこのお不動様に対する信仰は篤く、「瀧不動尊」とも呼ばれています。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号18/114)に以下の記述があります。

「「浄土宗芝増上寺末 思惟山三昧寺ト号ス 弘治年中大和國宇多郡龍門ノ奥功曾久ト云所ニ學仙坊と云僧住し 不動即我ノ密法ヲ修スル事年アリ 靈夢ヲ得テ當國ニ来リテ當寺ヲ草創セリ 其年タマタマ洪水アリテ砌ノ川中ヨリ弘法大師作ノ不動ヲ得タリ 其後又旅僧来テ一軀ノ不動ヲ授クシモノ今堂中ニ安置スル處ナリ 學仙坊は弘治三年三月四日寂ス 其墳墓庭ノ小山ノ上ニアリテ五輪塔ナリ 其後寂阿了山ト云僧堂舎ヲ再建ス 文禄三年九月三日圓譽光道本堂再建ノ棟札アリ 本尊阿彌陀ハ行基ノ作ニテ坐身長二尺五分此餘惠心作ノ彌陀像一軀を置 撞鐘 古鐘ナリシカ文政三年改鑄スト云 不動堂 弘法大師作ノ立像ヲ置 観音堂 西國札所第四番観音の寫と云 瀧 本堂の脇峽下ニアリ病者ツトイ来テ浴セリ」

慈眼堂(赤ちゃんの納骨堂)があり、「赤ちゃん寺」として知られています。

【写真 上(左)】 鐘楼門

【写真 下(右)】 参道

狭い路地から意外に長い参道がつづきます。

しばらく行くと鐘楼門。下を石積みのアーチにし、上に木造建築を構えるいわゆる「竜宮門」で、おそらく入母屋屋根桟瓦葺で水引虹梁を置いています。

軒裏の垂木はめずらしい扇垂木だと思います。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 右斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝見上げ

正面が本堂。入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝の均整がとれた仏堂。

水引虹梁両端に獅子と貘の彫刻木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。

正面桟唐戸の上に「思惟山」の扁額。

本堂前には江戸時代の探検家近藤重蔵(守重)の甲冑姿の石像が鎮座します。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 不動堂上部

本堂向かって左の渓谷寄りには不動堂。

入母屋造桟瓦葺唐破風向拝で、水引虹梁両端に獅子彫刻の木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

唐破風の鬼板や兎毛通の仕上げも精緻で見応えがあります。

本堂右手の客殿や庫裡もしっとりと風情ある構えを見せています。

境内には不動尊の露仏が数座御座し、やはりお不動様とのゆかりがふかいお寺だと思います。

なお、「不動の滝」(泉流の滝)は現存していません。

『江戸名所図会』

「正受院の本堂の後、坂路を廻り下る事、数十歩にして飛泉あり、滔々として硝壁に趨る、此境ハ常に蒼樹蓊欝として白日をさゝえ、青苔露なめらかにして人跡稀なり」

境内はしっとりと落ち着いた雰囲気があり、↑で描写された面影をいまも遺しています。

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。書置はなく、ご住職ご不在の場合もあるので事前TELがベターかもしれません。

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第11番の御朱印

【下(右)】 御本尊の御朱印

中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」の揮毫と三寶印とその左横に「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印。左上に印判(不明)。

左上には「瀧不動」の揮毫、左下には院号の揮毫と寺院印が捺されています。

御本尊の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十四番寺」の札所印がなく、上野王子駒込辺三十三観音霊場第4番(「西國四番寫」の札所印)の札所印が捺されていました。

第15番

瀧河山 松橋院 金剛寺

北区滝野川3-88-17

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

豊島八十八ヶ所霊場第43番、荒川辺八十八ヶ所霊場第16番、北豊島三十三観音霊場第31番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第28番、弁財天百社参り第52番、豊島六地蔵霊場第4番

第15番は、真言宗豊山派の金剛寺です。

第14番正受院から第16番結願の寿徳寺までは滝野川に沿うかたちで立地し、ひときわ風情のあるところです。

このあたりは江戸時代から紅葉の名所で、とくに金剛寺は「もみじ寺」の別称があります。

【写真 上(左)】 滝野川の紅葉-1

【写真 下(右)】 滝野川の紅葉-2

滝野川沿いの遊歩道脇には、音無さくら緑地、音無もみじ緑地があり、音無さくら緑地では旧石神井川の流路跡、音無もみじ緑地ではかつての江戸の名所であった松橋辨財天周辺の様子をしのぶことができます。

【写真 下(右)】 音無もみじ緑地

『滝野川寺院めぐり案内』によると、金剛寺は弘法大師が東国巡錫の折、石神井川(滝野川)にさしかかり、対岸へ渡る橋がなかったため川岸の松を切り倒して一本橋(松橋)を渡され、その際にその松の木で不動明王の尊像一躯を彫られて石上に安置されたのが草創とされています。

治承四年(1180年)10月、伊豆国で挙兵し、石橋山での敗戦ののち安房に逃れて再挙を図られた源頼朝公は、府中の六所明神(大國魂神社)へ向かう途中、滝野川松橋に布陣し、東方千住方面からの敵をここで迎え撃ち大勝利を収めたとされます。

その折、頼朝公は金剛寺に戦勝祈願したことから寄進など寺の興隆に尽くしたとされます。

一時荒廃したものの、天文年間(1532-1555年)に阿闍梨宥印が北条氏康の賛意を得て再興。

江戸時代には、八代将軍吉宗公が滝野川流域に紅葉の植林を奨励したこともあって、江戸近郊を代表する紅葉の名所となり、金剛寺は「もみじ寺」と呼ばれて秋の庶民の参詣・行楽の場として広く親しまれました。

その様子は広重の『名所江戸百景』や『東都名所』など多くの錦絵に描かれています。

また、金剛寺一帯は、豊島氏支族滝野川氏の居館滝野川城跡ともいわれています。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。

「新義真言宗田端村與楽寺門徒 瀧河山松橋院ト号ス 本尊不動ハ坐像ニテ長一尺餘弘法大師ノ作ト云 縁起の●ニ當所ハ弘法大師達遊歴ノ古蹟ニシテ 其頃手ツカラ此像ヲ彫刻アリテ假ニ石上ニ安ス 今其石ヲ不動影向石ト称シテ境内ニ現存シ 疾病ノモノ此石ニ水ヲソソキテ其水を服スレハ立所ニ平癒スト云 又治承年中右大将頼朝境内辨財天信仰ノ餘リ堂舎建立 及ヒ田園ヲモ寄附アリシニ 其後兵火ニ焼レ強盗ニ田園を掠メ奪ハレ 宗門タニ定カナリシヲ、天文ノ頃阿闍梨宥印ト云僧是ヲ歎キ 北條氏康ヘ訴ヘ永ク眞言ノ道場ニ復スト云 影向石 三箇ノ石ヲ重置 是縁起ニ云ヘル不動ノ像ヲ安置セル處ナリ 辨財天社 弘法大師作坐身長七寸ノ像ヲ安シ 別ニ護摩ノ灰ニテ作レル像ヲモ置リ 地蔵堂 大黒天 本堂ノ後ノ方岩窟ノ中ニ安置ス」

「辨財天 峽下ノ洞中ニ安ス長一尺ノ石像ニテ松橋辨天ト号ス 弘法大師ノ作 當時此地ニ松橋ト云橋アリシ故地名ヲオハセテ唱トイヘリ 松橋ノ名ハ前ニ云ル如ク源平盛衰記ニ見エテ舊キ地名ナリ 治承ノ頃頼朝此辨天ヲ帰依ノ餘リ太刀ヲ寄附アリシ由縁起ニ載タレト今是ヲ失ナヘリ 洞中ニ文保三年三月ト彫タル古碑一基アリ 恵比須毘沙門石像紫の楓 紅葉ノ秋紫色ヲ帶ル故此名アリ」

【写真 上(左)】 旧松橋辨財天周辺

【写真 下(右)】 江戸名所図絵(松橋辨財天窟)

〔松橋辨財天〕

金剛寺は辨天様ともゆかりのふかいお寺です。

かつての滝野川は金剛寺付近で蛇行しており、その崖には辨天の滝がかかり、崖下にあった洞窟には辨財天が祀られていました。

この辨天様は弘法大師の御作ともいわれ、松橋辨天または岩屋辨天と呼ばれて信仰を集めました。

この辨天様は、源頼朝公が戦勝を祈願し太刀一振を奉納し、戦勝ののちに辨財天の堂舎を建立、田園の寄進をしたとも伝えられています。

滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』で犬塚信乃の母手束が子授けを祈った「滝野川なる岩屋殿」と記した岩屋がこの松橋辨天とされています。

辨天の滝は昭和初期に枯れ、昭和33年(1958年)の狩野川台風で辨天様の洞窟は崩壊し、一部は昭和50年(1975年)前後まで残っていたようですが、その後の護岸工事や流路改修の際に取り壊され、現在は音無もみじ緑地となっています。

現地の案内版より引用抜粋してみます。

「『江戸名所図絵』には『この地は石神井河の流れに臨み、自然の山水あり。両岸高く桜楓の二樹枝を交へ、春秋ともにながめあるの一勝地なり。』」「崖下の岩屋の中には弘法大師の作と伝えられる弁財天像がまつられていました。また、現在都営住宅が建っている付近の崖に瀧があり、弁天の滝と呼ばれていました。」

『新編武蔵風土記稿』によると、崖下洞窟内の「松橋辨財天(岩屋辨財天)」/弘法大師作長一尺ノ石像とは別に、金剛寺境内(崖上)にも「弘法大師作坐身長七寸ノ辨天像」が安置されていた様ですが、詳細はよくわかりません。

ただし、松橋辨天の崖下洞窟も金剛寺の領地内であったようなので、金剛寺=松橋辨天と捉えられていたのでは。

松橋辨天は江戸市内でもよく知られており、江戸三十三ヶ所弁財天霊場、弁財天百社参りの札所となっています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 紅葉寺の寺号標

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 西國霊場札所標

江戸時代からの行楽地とあって、金剛寺周辺はいまでも華やいだ雰囲気が感じられます。

入母屋造桟瓦葺の薬医門。扁額は「瀧河山」。頭貫部梁先の雲形木鼻がダイナミック。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 修行大師像と本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝見上げ

参道正面、階段の上に本堂向拝。

入母屋造本瓦様銅板葺流れ向拝。向かって左手手前に修行大師が御座します。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に本蟇股を配しています。

正面桟唐戸の上に「金剛寺」の扁額。

虹梁に金色の彫刻を置いた、名刹らしい堂々たる向拝です。

【写真 上(左)】 辨天堂

【写真 下(右)】 辨天堂扁額

本堂向かって右手に宝形造銅板葺の辨天堂と坐像の地蔵尊が御座します。

弁天堂の御本尊は松橋辨天の系譜を引かれるお像でしょうか。

手入れの行き届いた境内で、落ち着いて参拝ができます。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 滝野川七福神

御朱印は本堂向かって左手の庫裡(客殿?)にて、ご丁寧なご対応をいただき拝受しました。

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第15番の御朱印

【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第43番の御朱印

中央に「本尊 不動明王」の揮毫と御本尊不動明王の種子「カーン/カン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「滝野川寺院めぐり第十五番寺」と「滝野川七福神創設元文二年」の印判。左上に「豊島八十八ヶ所第四十三番」と「もみじ」の印判。左下に「岩窟辨天」の印判。

左下に寺号の印判と寺院印が捺されています。

豊島霊場の御朱印には「滝野川寺院めぐり第十五番寺」の印判がなく、印判の位置も若干異なります。

「松橋辨天」の御朱印については伺っていませんが、Web上で見当たらないこと、既存の御朱印に「岩窟辨天」の印判があることから、おそらくは授与されていないと思います。

なお、「滝野川七福神」は、金剛寺境内に祀られている七福神をさすようです。

第16番

南照山 観音院 寿徳寺

北区滝野川4-22-1

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

豊島八十八ヶ所霊場第12番、荒川辺八十八ヶ所霊場第17番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第12番、大東京百観音霊場第80番、北豊島三十三観音霊場第32番

ついに結願の16番。真言宗豊山派の寿徳寺です。

金剛寺とは反対側の滝野川の左岸にあります。

【写真 上(左)】 川沿いの遊歩道

【写真 下(右)】 滝野川橋

金剛寺から寿徳寺への順路には音無もみじ緑地があり、滝野川沿いの遊歩道の紅葉も綺麗で、歩いていて楽しいところです。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

『滝野川寺院めぐり案内』によると、寿徳寺は寿永年間(1182-1185年)、梶原氏の家臣であった早船・小宮の両氏が梶原氏と不和になり落ち延びる途中で、海中から拾いあげた観世音菩薩を滝野川の北岸沿いの堂山の地に小堂を設け安置したのが創建と伝わります。

本尊は谷津子育観音と親しまれ、新撰組の近藤勇、および隊士の菩提寺としても知られています。

境外地には谷津大観音、近藤勇の墓所(JR埼京線「板橋」駅前)があります。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号17/114)に以下の記述があります。

なお、『新編武蔵風土記稿』の「寿福寺」は誤植です。

「新義真言宗田端村東覺寺門徒、南照山観音院ト号ス 本尊子安観音」

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 近藤勇の碑

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 西國霊場札所碑

住宅地のなか、ぽっかりと開けた一角に立地し、境内も広々としています。

門外左手に不動堂。境内左手に修行大師像が御座します。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜め右からの本堂

正面に昭和41年(1966年)落慶の本堂。

両脇に仁王尊像を置いた石段の上に、アーチ形の屋根をもつ独特なつくりの朱色の建物。

正面向拝部に「南照山」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝見上げ

【写真 下(右)】 本堂扁額

寺伝によると、秘仏の御本尊、谷津観音は蓮華座に坐り、両手で乳児を膝の上に抱えている姿で、指を阿弥陀如来と同じ弥陀の定印に結んでおられるそうです。

本堂の向かって右にある護摩堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁と向拝柱を備え、これは以前の本堂とのこと。

【写真 上(左)】 旧本堂(護摩堂)

【写真 下(右)】 乳が垂れている銀杏

境内に切株から芽吹いている銀杏は、かつては巨木で、この樹の皮をはいで本尊に供え、祈願した後に煎じて飲むと母乳が良く出るようになるという信仰がありました。

正岡子規の高弟として知られる俳人、河東 碧梧桐の句

- 秋立つや子安詣での花の束 -

が残されており、明治に入っても谷津観音への子安詣では盛んであったことがうかがわれます。

山内には、独特の雰囲気を放つインド仏も露座しています。

【写真 上(左)】 インド仏

【写真 下(右)】 滝野川と谷津大観音

谷津大観音は山内から少しくはなれた滝野川の河岸、観音橋のたもとに御座しています。

右手与願印、左手に蓮華をもたれるおだやかな表情の銅製の坐像です。

観音橋から寿徳寺に向かい登っていく坂を「観音の坂」といいます。

現地案内標には「観音橋の北から寿徳寺へ登る坂です。坂名は、坂上にある寿徳寺に谷津観音の名で知られる観音様がまつられているからです。江戸時代には大門通とも呼ばれていました。」とあります。(北区教育委員会)

【写真 上(左)】 観音橋と谷津大観音

【写真 下(右)】 谷津大観音

御朱印は本堂向かって右手奥の庫裡にて拝受しました。

ご丁寧なご対応をいただき、「滝野川十六番満願」の揮毫もいただきました。

やはり「滝野川寺院めぐり」の巡拝者は少ないとのことでした。

【上(左)】 滝野川寺院めぐり第16番(満願)の御朱印

【下(右)】 豊島八十八ヶ所霊場第12番の御朱印

中央に御本尊聖観世音菩薩の種子「サ」・「子育 谷津観音」の揮毫と「谷津子育観音」の印判。右上に聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。左下に寺号の揮毫と寺院印。右に「滝野川十六番満願」の揮毫をいただきました。

豊島霊場の御朱印とは、札番の揮毫が異なります。

これで滝野川寺院めぐりは結願です。

北区の落ち着いた街区を巡るこの巡拝コース、札所構成も変化に富んでいて、知名度は低いですがおすすめだと思います。

-----------------------------------------------

滝野川寺院めぐり-1(第1番~第6番)

滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)

滝野川寺院めぐり-3(第12番~第16番)

【 BGM 】

■ 孤独な生きもの - KOKIA

■ 時代 - 薬師丸ひろ子

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 滝野川寺院めぐり-2(第7番~第11番)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まる気配をみせません。一部で不要不急の外出自粛要請が出されていますし、寺社様が御朱印授与を休止される可能性もあります。

この霊場や札所に興味をもたれた方も、まずは遙拝にとどめ、感染拡大が収束してからじっくりと巡拝されてはいかがでしょうか。

第7番

光明山 照徳院 円勝寺

北区中里町3-1-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

御朱印尊格:南無阿彌陀佛(六字御名号)

江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番

第7番は、浄土宗の円勝寺です。

鎌倉期の文永年間(1264-1275年)、浄土宗第2祖鎮西正宗國師の弟子信阿聖法の開山と伝わる古刹です。

一時荒廃しましたが文明年間(1469-1487年)、香誉上人が中興

戦国時代までは(江戸城)曲輪内龍ノ口(和田倉門の周辺)にあり、のちに当地に移転したと伝わります。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号104/107)に以下の記述があります。

「浄土宗芝増上寺末 光明山照徳院ト号ス 本尊彌陀ハ立像長ニ尺許慈覚大師ノ作ト云 開山僧信阿聖法弘安九年二月十五日寂 御入國ノ頃ハ御曲輪内龍ノ口辺ニアリシト云 勢至堂 佛師春日ノ作レル立身ノ勢至ヲ前立トシ故アツテ三尊彌陀ヲ内佛ニ安ス 鐘楼 正徳二年新鋳ノ鐘ヲカク 御腰掛松 古木ハ枯テ植纏シモノナリ相伝フ慶長ノ頃此辺御遊猟ノ時當寺ヘ成ラセラレ此松ニ御腰ヲ掛サセラレシ故此名アリ 又此時寺領五石ノ御朱印ヲ賜ヒシガ五石松トモ称ズトイヘリ 其御朱印ハ後年回録ニカカリ烏有トナリ地所ハ今ニ領セリ」

江戸名所図会には「圓照寺 五石松」として載っています。(参考資料)

慶長の頃、家康公が御放鷹の折に当寺にお成り、上の由来をもってこの地の名所となっていたようですが(「家康公の腰掛け松」とも云われたらしい)、いまは残されていないようです。

寺宝として、護良親王の鉄冠、知恩院宮第6世尊超法親王の名号などを蔵します。

石州流茶道の流れをくむ伊佐家代々の墓所(→ 文化財説明板伊佐家の墓/北区飛鳥山博物館資料)で、茶道と所縁のふかいお寺です。

筆者は茶道の心得はまったくありませんが、茶道の流派について少しく勉強してみました。

茶道の流派の多くは、武野紹鴎の門人か千利休の直弟子の流れとされています。

(以下、系譜については諸説あるようです。)

■ 利休七哲

千利休には利休七哲(りきゅうしちてつ、蒲生氏郷、細川忠興(三斎)、古田重然(織部)、芝山宗綱(監物)、瀬田正忠(掃部)、高山長房(右近/南坊)、牧村利貞(兵部))と称される高弟があり、ここからつながる流派があります。

細川忠興(三斎)→ 三斎流(一尾流)、御家流

古田重然(織部)→ 織部流 、遠州流、小堀遠州流、大和遠州流、上田宗箇流、御家流

■ 千道安の流れ(堺千家系)

・宗和流 流祖、金森重近(宗和)は千利休の門下、長近の養子金森可重は千道安の門下とされる。加賀藩にて隆盛。

・石州流 流祖、片桐石州は千道安門下の桑山宗仙に師事。

・石州流怡渓派

・石州流伊佐派 怡渓派の伊佐家の系譜につながるとされる。

※他に石州流として数派あり

・鎮信流 流祖は肥前平戸藩四代藩主松浦鎮信公。石州流・宗和流の流れ。

・不昧流 流祖は松平不昧公(治郷公)。不昧公は石州流怡渓派三代伊佐幸琢から石州流怡渓派を学んだため、石州流不昧派と称されることがある。

■ 千宗旦の流れ(宗旦流)

・三千家 千利休の後妻の連れ子である千少庵の系統

・表千家 不審庵 宗旦の三男の系統。江戸千家もこの流れ。

・裏千家 今日庵 宗旦の四男の系統

・武者小路千家 官休庵 宗旦の二男の系統

・宗旦四天王 宗旦の門弟のうち、とくに活躍した4人にちなむ流派

・宗徧流 流祖は山田宗徧。

・庸軒流 流祖は藤村庸軒。

・普斎流 流祖は杉木普斎。

※ 久須美疎安にちなむ流派は不詳

★ 柳営茶道(武家茶道四派)

江戸幕府で重んじられた武家茶道。「武家茶道四派」とも称され、現在も柳営会により啓蒙活動が営まれ、護国寺などで定例の茶会が催されています。

・旧磐城平藩主安藤家御家流

・小堀遠州流

・石州流伊佐派(石州流怡渓派の流れ)

・鎮信流

柳営(武家)茶道はいずれも利休七哲、ないし千道安の流れで、円勝寺とゆかりのふかい石州流怡渓派・伊佐派も江戸幕府と深いつながりがありました。

伊佐家は代々”幸琢”(こうたく)を名乗り、五代にわたって江戸幕府の数寄屋頭を勤めました。

数寄屋頭とは幕府の職名で、若年寄に属し、殿中の茶礼・茶器などを司り、数寄屋坊主を統轄したとされます。

怡渓宗悦(いけいそうえつ)は大徳寺二五三世に就かれた後、江戸の広尾祥雲寺や品川東海寺に入られた高僧で、茶人としても名高く、『石州流三百ヶ条註解』を著されて石州流怡渓派の派祖とされます。

なお、怡渓宗悦は関東大震災を契機に品川から世田谷烏山に移転した高源院の開山とされます。(高源院の御朱印はこちらに掲載しています。)

数寄屋頭初代の伊佐幸琢(半々庵)は怡渓宗悦より皆伝を受けた高弟で、以後五代にわたって幕府の御数寄屋頭となり石州流怡渓派の名を高めました。

不昧流の流祖、松平不昧公(治郷公)が、三代伊佐幸琢(半寸庵)から石州流怡渓派を学ばれたことからも、柳営茶道における伊佐家(石州流怡渓派)の権威のほどがうかがわれます。

【写真 上(左)】 「第二中里踏切」

【写真 下(右)】 参道入口

JR山手線の唯一の踏切「第二中里踏切」のすぐそばにある寺院です。

踏切のよこから伸びる参道は銀杏の並木、大ぶりな降り棟、袖塀を備えた立派な薬医門のおくに本堂が姿を見せています。

【写真 上(左)】 勢至菩薩碑

【写真 下(右)】 秋の参道

参道脇に「厄除 大勢至菩薩霊●」と刻まれた石碑があります。

『新編武蔵風土記稿』によると、かつて山内に勢至堂があり春日仏師による立身の勢至菩薩が祀られていたとされるので、これに因むものかと思われます。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

山手線の線路に近いものの、山内には古刹特有の落ち着いた空気が流れています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、鬼板部、降り棟、隅棟、稚児棟すべての棟飾りに経の巻獅子口を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝見上げ

【写真 上(左)】 木鼻の獅子(左)

【写真 下(右)】 木鼻の獅子(右)

水引虹梁木鼻では、彫りの深い獅子が睨みをきかせています。

頭貫上に出三つ斗、身舎側に海老虹梁と手挟、中備に龍の彫刻。

正面桟唐戸の上に「光明山」の扁額。

扁額後ろの小壁にも彫り物が置かれ、向拝両脇の格子窓は奥に花頭窓を繰抜くなど芸が細かいです。

【写真 上(左)】 扁額と中備の龍

【写真 下(右)】 扁額

本堂右手の墓所、伊佐家の墓石には初代、二代半寸庵の和歌と俳句が刻まれています。

(文化五年(1808年)十一月銘)

- 出る日も入る日も遠き霊鷲山 またゝくひまに入相のかね -

初代 半寸庵知當

【写真 上(左)】 本堂手前から庫裡方向

【写真 下(右)】 庫裡

本堂左手の庫裡の方に進むと、さらに奥ゆかしい佇まいに。

こちらは、滝野川寺院めぐり第7番、江戸・東京四十四閻魔参り第36番、閻魔三拾遺第7番の3つの札所を兼ねておられますが、いずれも巡拝者は多いとは思われません。

しかし、ご住職は心あたたまるご対応で、御朱印の揮毫についてしきりに謙遜なさっておられましたが、素晴らしい筆致の御朱印を授与いただけました。

丸みを帯びた六字御名号は、祐天上人の御名号、徳本上人の「徳本文字」を彷彿とさせる筆致です。

当寺は、幡随意上人、祐天上人、徳本上人などの墨跡を蔵されるとのことなので、ご住職は六字御名号墨跡の研究をされているのかもしれません。

江戸・東京四十四閻魔参り第36番の札所で、閻魔様の御縁日の16日にも参拝しましたが、現在は閻魔大王の御朱印はお出しになられていないとのことです。

● 滝野川寺院めぐり第7番の御朱印

中央に六字御名号「南無阿彌陀佛」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫と梵字九字の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

左上に勢至菩薩の種子「サク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「勢至菩薩」を含む印。

右下に「滝野川寺院めぐり 第七番寺」の札所印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

中央の梵字九字の内容は、不勉強につきよくわかりません。

御朱印にも勢至菩薩が登場されるので、やはりこのお寺様において勢至菩薩は格別の尊格なのかもしれません。

(寺宝として秘仏の大勢至菩薩像を蔵されます。また、勢至菩薩は浄土宗の根本所依教典である「観無量寿経」で説かれ、法然上人を勢至菩薩の化身(勢至菩薩は法然上人(幼名は勢至丸)の本地身)とする信仰もあって、浄土宗でもなじみのふかい尊格です。)

【上(左)】 御本尊(札所無申告)の御朱印

【下(右)】 閻魔大王御縁日(十六日)の御朱印

御本尊の御朱印は、滝野川寺院めぐりと同様の構成で、札所印は捺されていません。

閻魔大王御縁日の御朱印は、御本尊の御朱印と同じ内容です。

第8番

平塚山 案烙院 城官寺

公式Web

北区上中里1-42-8

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

御朱印尊格:阿弥陀如来

御府内八十八箇所第47番、豊島八十八ヶ所霊場第47番、江戸八十八ヶ所霊場第47番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番

第8番は、真言宗豊山派の城官寺です。

寺伝(当寺公式Web)によると、筑紫安楽寺の僧侶が諸国巡礼の折、当寺に宿泊した際に阿弥陀如来像を置き安楽院(安楽寺)と称し浄土宗の寺として創建。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之9、国会図書館DCコマ番号102/107)に以下の記述があります。

「(平塚明神社別當)城官寺 新義真言宗大塚護国寺末 平塚山安楽院ト号ス 本尊阿彌陀ハ赤栴檀ニテ坐身長一尺許 毘首羯摩ノ作と云 臺座ハ瑠璃ニテ造ル 是昔筑紫安楽寺ノ本尊ナリシカ 彼寺の僧回國ノ時當寺ニ旅宿シ故有テ是ヲ附属セシヨリ安楽寺ト称ス 其頃迄ハ浄土宗ナリシカ寛永十一年社領修理アリシ時、金剛佛子ヲ請シテ別當タラシメシヨリ、今ノ宗門ニ改ムト云(以下略)」

江戸時代、山川貞久(城官)という幕府仕えの鍼灸師が真言宗寺院として再興したと伝わります。

山川貞久(城官)は、三代将軍徳川家光公が病に倒れた時、平塚明神(現在の平塚神社)に治癒を日夜祈った。その霊験もあってか家光公の病は快癒し、貞久(城官)は私財を投じて平塚明神を再建、さらに寛永十一年(1634年)には平塚神社の別当として当寺を再興したとされます。

寛永十七年(1640年)、家光公が鷹狩りで当地を訪れた際、平塚神社の豪華さに驚き、村長に造営者を尋ねたところ、貞久(城官)による家光公平癒祈願と社殿再建のくだりが説明されました。

これを聞いた家光公は貞久(城官)を呼び、平塚神社と当寺の所領として五十石、さらに貞久(城官)に知行地として二百石を与え、寺号を平塚山 城官寺 安楽院とすべく命じたとされます。

享保三年(1718年)寂の真恵を法流開基として、現在に至ります。

当寺には、江戸幕府に奥医師として仕えた多紀・桂山一族の墓と山川貞久一族の墓があります。

奥医師には、典薬頭・奥医師・御番医師・寄合医師・小普請医師などが置かれ、奥医師は内科が多紀氏、外科は桂川氏が世襲しました。

当寺再興の山川貞久(城官)も鍼灸師ですから、当寺は医術とふかい所縁をもつことになります。

別当を勤めた平塚神社とは神仏分離により分かれましたが、少しく触れてみます。

御祭神は八幡太郎 源義家命、賀茂次郎 源義綱命、新羅三郎 源義光命の源家三兄弟で、三兄弟を一社で祀る例はめずらしいかと思います。

略縁起によると、創立は平安後期元永年中、八幡太郎義家公が奥州征伐の凱旋途中にこの地を訪れ領主豊島近義に鎧一領を賜われました。近義は拝領した鎧を清浄な地に埋め塚を築いて自城の鎮守として祀りました。平坦な塚だったので平塚と呼ばれ、三兄弟にちなんで平塚三所大明神として崇められました。

家光公の時代、上記の病平癒の件もあって再建され、家光公もたびたび参詣に訪れたとされます。

徳川家は源氏姓、新田氏流を名乗り、新田氏流(上野源氏)の祖は源義家公の三男義国公ですから、家光公が源家三兄弟をご祭神とする平塚神社を尊崇されたのも故あることかもしれません。

【写真 上(左)】 平塚神社の境内

【下(右)】 平塚神社の御朱印

当寺の最寄り駅はJR京浜東北線「上中里」駅か東京メトロ「西ケ原」駅。

いずれも都内屈指の閑散駅で、都内育ちでも知らない方が多いのでは?(わたしも寺社巡りをはじめて、はじめて降りました。)

ただし、周辺には寺社が意外に多いので、御朱印巡りの際には便利な駅といえましょう。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

人通りもまれな閑静な住宅地に、突如としてあらわれる立派な山門は桟瓦葺の四脚門。

「平塚山」の扁額は、当寺三百年を記念して書かれた当時の内閣総理大臣田中角栄氏の筆によるものとのこと。

山門前には御府内霊場第四十七番の札所標が建っています。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所標

【写真 下(右)】 ???

全体に開放的であかるい雰囲気のお寺です。

正面に本堂。寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設しています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 向拝拝み部

水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

扁額は「城官寺」。格天井。扁額上の小壁に大瓶束と彫刻からなる笈形。

向拝屋根には経の巻獅子口と兎毛通を置く、存在感のある仏堂です。

メジャー霊場、御府内八十八箇所の札所なので、御朱印対応は手慣れておられます。

滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。

なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第6番の御朱印は、現在のところ授与されていないそうです。

● 滝野川寺院めぐり第8番の御朱印

中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。

右下に「滝野川寺院めぐり 第八番寺」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

【上(左)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(専用納経帳)

【下(右)】 御府内八十八箇所第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)

中央に「本尊 阿弥陀如来」と「弘法大師」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。

右に「第四十七番」の札所印。左下に山号と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第47番の御朱印(御朱印帳揮毫)

中央に「阿弥陀如来」と「弘法大師」と阿弥陀如来の種子「キリーク」の揮毫。中央の印は山号印かもしれません。

右上に「第四十七番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

滝野川寺院めぐりの御朱印とは札所印がことなるのみです。

第9番

佛寶山 西光院 無量寺

北区西ヶ原1-34-8

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

御朱印尊格:不動明王・弘法大師

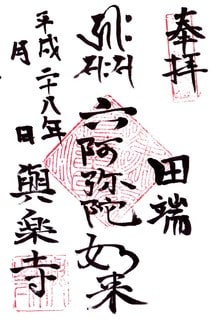

御府内八十八箇所第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第59番、大東京百観音霊場第81番

第9番は、真言宗豊山派の無量寺です。

メジャー霊場、御府内八十八箇所第59番の札所なので、認知度は比較的高いと思います。

また、こちらは江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺で、もともと参詣者の多い寺院とみられます。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。

「新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル、古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ、常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ」

「寺寶 紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅」

「七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス 末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社」

「阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛 寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス」

創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。

また、北区設置の説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。

江戸時代には広大な寺域を有していたといわれ、当寺が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。

『江戸名所図会』には無量寺境内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」が表され、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったことがうかがわれます。

大正三年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。

なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現社地)に遷座されています。

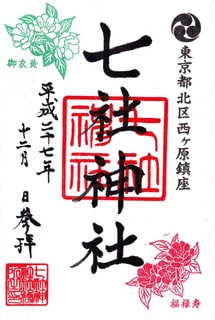

【写真 上(左)】 七社神社の社頭

【写真 下(右)】 七社神社の境内

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)

【下(右)】 七社神社の御朱印

西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。

旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅であり、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。

現在でも、落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。

内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)

このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に台地上を辿ります。

第七番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅方面からだと本郷通りを越えての道順となるので、本郷通りからかなりの急坂を下ってのアブローチとなります。

旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。

坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。

入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。

ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊

【写真 下(右)】 山門

参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。

そのおくに山門。この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門だと思います。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑

【写真 上(左)】 中門

【写真 下(右)】 秋の山内

【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道

【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼

さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある参道です。

緑ゆたかな境内は手入れも行き届き、枯淡な風情があります。

御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院だと思います。

左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。

【写真 上(左)】 見事な紅葉

【写真 上(左)】 冬の山内

【写真 上(左)】 早春の本堂

【写真 下(右)】 秋の本堂

【写真 上(左)】 右斜め前から本堂

【写真 下(右)】 向拝

正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。

本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 まどろむネコ

本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。

落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。

本堂には阿弥陀如来坐像と、御本尊である不動明王像が御座します。

この阿弥陀如来像は、江戸時代に、江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。

御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 上(左)】 大師堂の堂号板

本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。

大師堂の中には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置されており、「雷除けの本尊」として知られています。

本堂のそばには、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標も建っており、札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるので、この「雷除けの本尊」が札所本尊かもしれません。

御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。

原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。

なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。

● 滝野川寺院めぐり第9番の御朱印

中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。

右上に「滝野川寺院めぐり 第九番寺」の札所印。右に弘法大師の揮毫。

左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

【上(左)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(専用納経帳)

【下(右)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(御朱印帳揮毫)

中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。

右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。

左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第59番の御朱印

中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。

右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。

左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 江戸六阿弥陀如来第3番の御朱印

中央に「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第三番」の札所印。右に「西ヶ原」の揮毫。

左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

第10番

補陀山 補陀落寿院 昌林寺

北区西ケ原3-12-6

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

御朱印尊格:末木観音

江戸六阿弥陀霊場(末木観音)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番、北豊島三十三観音霊場第19番

第10番は、曹洞宗の昌林寺です。

『滝野川寺院めぐり案内』には、開創・開山・開基などは不詳。行基菩薩の作とされる末木観世音菩薩を御本尊とする。応永年間(1394~1428年)に鎌倉公方足利持氏公が再興し、禅刹に改め祥林寺と号した。その後江戸橋場総泉寺4世の宗最和尚が中興開山となり、昌林寺に改称。太田道灌公の寄進を受けて伽藍を善美とし、彫刻物はすべて左甚五郎の作と伝わる。明治十六年(1883年)曹洞宗大本山永平寺の61世絶海天真禅師がご入山され御隠寮となり、太政大臣三条実美公は当山の風光を賞して「百花一覧之台」と賛した。などの寺歴が記されています。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。

「禅宗曹洞派橋場總泉寺末 補陀山ト号ス 古ハ補陀楽壽院ト号セシヲ應永十八年足利持氏再營シテ祥林寺ト改メ 文明十一年太田道灌田園二十四町を寄附セリ 其後大永五年丙丁ニ罹リシ後本山四世勝庵宗最中興シテ今ノ文字ニ改ム 此僧ハ天文十三年七月十五寂ス 本尊正観音ハ行基ノ作ニテ 六阿彌陀彫刻ノ時同木ノ末木ヲ以テコノ像ヲ作リシユヘ 末木ノ観音と号と云 昔ハ本堂ノ造リモ壮厳ヲ盡セシニヤ 今ノ堂ニ用ル所ノ扉獅子牡丹桐鳳凰等ノ彫刻最工ニシテ 近世ノモノニアラス是左甚五郎ノ作ニテ先年火災ノ時僅ニ残リシモノト云」

昌林寺は江戸(武州)六阿弥陀ゆかりの木残の末木観音様として知られています。

江戸(武州)六阿弥陀は、行基菩薩が一本の霊木から刻み上げた7体の阿弥陀仏と1体の観音様を参拝する阿弥陀巡りで、江戸時代、とくに春秋の彼岸に女性を中心に大流行したとされます。

五番常楽院の縁起、三番無量寺・木残昌林寺の寺伝、足立区資料、および「江戸の3 つの「六阿弥陀参」における「武州六阿弥陀参」の特徴」から創祀を辿ってみます。

その昔この地に「足立の長者」(足立庄司宮城宰相とも)という人がおり、年老いて子がないことを憂いて、熊野権現に祈ると女の子を授かりました。

「足立姫」と呼ばれたこの子は容顔麗しく、見るものはみな心を奪われたといいます。

成長した姫は「豊嶋の長者」(豊島左衛門尉清光とも)に嫁いだものの、誹りを受けて12人(6人とも)の侍女とともに荒川に身を投げ命を絶ってしまいました。

足立の長者はこれを悲しみ、娘や侍女の菩提のために諸国の霊場巡りに出立しました。

紀州牟宴の郡熊野権現に参籠した際、霊夢を蒙り1本の霊木を得て、これを熊野灘に流すと、やがてこの霊木は国元の熊野木(沼田の浦とも)というところに流れ着きました。

この霊木は不思議にも夜ごと光を放ちましたが、折しもこの地を巡られた行基菩薩は(この霊木は)浄土に導かんがための仏菩薩の化身なるべしと云われ、南無阿弥陀仏の六字の御名号数にあわせて霊木から六体の阿弥陀如来像を刻し、余り木からもう一体の阿弥陀仏、さらに残った木から一体の観音菩薩像を刻まれそれを姫の遺影として与えました。

後にこれら七体の阿弥陀仏と一体の観音像は近隣の寺院に祀られ、以降、女人成仏の阿弥陀参りとしてとくに江戸期に信仰を集めました。

『滝野川寺院めぐり案内』の無量寺の頁に「江戸近郊を歩くこのミニ巡礼は、表向きは信心とはいうものの、実際は世代家族の同居が当たり前だった時代の、年に2回のストレス解消とレクリエーションの一石二鳥の効果を狙ったものであった。まさに庶民が、日常生活の中から考えた知恵だったのであろう。」と記載されていますが、江戸の年中行事を描いた『東都歳時記』や『江戸名所図絵』でも複数取り上げられていることからも、そのような側面が大きかったと思われます。

滝野川寺院めぐりの無量寺、与楽寺、昌林寺の3寺は江戸六阿弥陀の札所と重複します。

また、桜の名所であった王子・飛鳥山、紅葉の名所として知られた滝野川、つつじの名所の駒込染井など、滝野川寺院めぐりの周辺エリアが江戸時代のレクリエーションの名所ときれいに重なっていることがわかります。

昌林寺の末木観世音菩薩については、『江戸名所図会』に、「本尊末木観世音菩薩は、開山行基菩薩の作なり。往古六阿弥陀彫刻の折から末木を以って作りたまひしとぞ。」と記され、江戸(武州)六阿弥陀との関連が裏付けられています。

【写真 上(左)】 山門から山内

【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標

谷田川通りから少し入った住宅街のなかにこぢんまりと整った山内。

山門脇に上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第5番の札所標が建っています。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所碑

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜め左から本堂

入母屋造本瓦様の銅板葺で、軒下に向拝を付設しています。

水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に「補陀山」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝見上げ