関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)から

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へ

A.朝夷奈口

鎌倉市の北東側(横横道路「朝比奈IC」)から入るルートで、十二所、浄明寺、二階堂、西御門、雪の下の寺社をご紹介します。

まずはリストです。

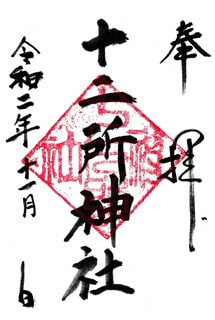

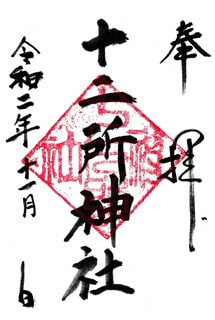

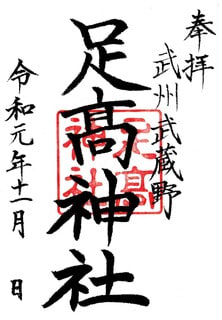

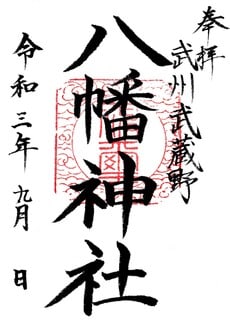

1.十二所神社

神奈川県神社庁Web

鎌倉市十二所285

御祭神:天神七柱、地神五柱

旧社格:村社、旧十二所村鎮守

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

「神奈川県神社庁Web」によると、創建は弘安元年(1278年)。

『十二所権現社再建記』には、「天保八年(1837年)明王院別所恵法が社頭再営を志し、氏子三十余軒により天保九年(1838年)、現在地に再建」とあるそうで、明治維新の際、十二所神社と改称しています。

『新編相模國風土記稿』、山之内庄十二所村光觸寺の項に「熊野社 村の鎮守トス。十二所ノ村名是ニ発起スト云フヘシ。」とあります。

以上から、当初光觸寺境内に熊野社、ないし熊野(十二所)権現社として御鎮座で天保九年(1838年)、現社地に御遷座されたとみられます。

----------

県道204号金沢街道の鎌倉霊園下あたりから鋭角に切り返したあたりにありますが、駐車場はなく、金沢街道沿いの有料Pを利用する必要があります。

滑川の谷筋に面した山肌にあり、十数段の参道階段を昇ると石灯籠一対と端正な石造明神鳥居。その先に入母屋造銅板葺流れ向拝の拝殿。

ちなみに「熊野三所権現」とは、ふつう家津美御子(けつみみこ、スサノオ、本地阿弥陀如来)、速玉(はやたま、イザナギ、本地薬師如来)、牟須美(むすび、イザナミ、本地千手観世音菩薩)をさし、「熊野十二所権現」とはこちらの三柱に五所王子(天照大神、天忍穂耳命、瓊々杵尊命、彦火々出見尊、鸕鶿草葺不合命)と四所明神(軻遇突智命、埴山姫命、彌都波能賣命、稚産霊命)を加えた尊格群とされます。

東京・新宿の十二社の地名も、当地の熊野神社(角筈十二社)に十二所権現を勧請した由緒によるものとされています。

現在の御祭神は「天神七柱・地神五柱」で計十二柱となりますが、こちらが上記の「熊野十二所権現」の神々と符合しているかはわかりません。

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、海老虹梁はなく手挟のみ、中備に波の上で踊る二匹の兎の見事な彫刻(波乗り兎)が彫り込まれています。

NPO法人鎌倉ガイド協会「古都鎌倉史跡めぐり」では、この「波乗り兎」の由来を熊野の(兎の)焼身供養に求めています。

熊野権現と兎の所縁については、山口県長門市三隅兎渡谷村の熊野権現の伝承、山形県南陽市の日本三熊野のひとつ熊野神社本殿の「三羽の隠しうさぎ」などが知られていますが、いずれもどうして兎なのかの理由がわからず、当社の兎さんについてもWebで追ってみましたが現時点ではわかりません。

【写真 上(左)】 中備のうさぎの彫刻

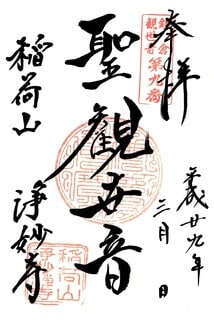

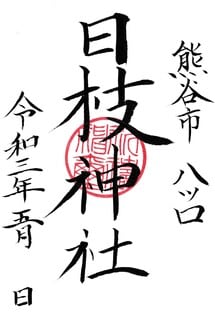

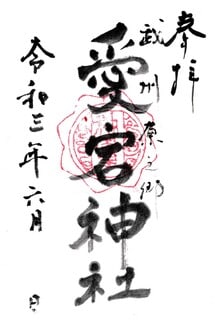

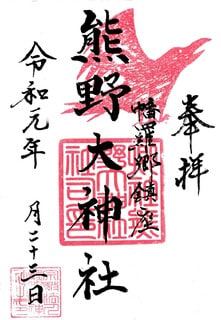

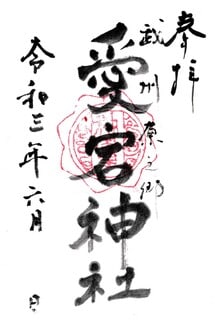

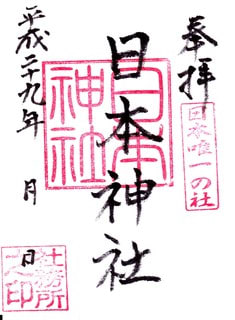

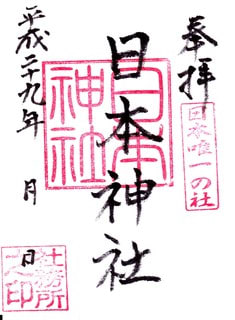

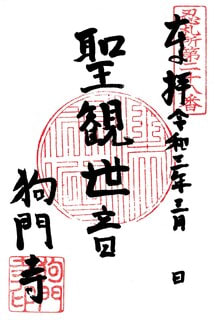

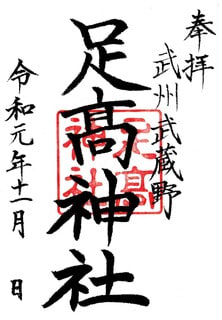

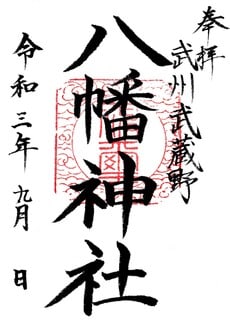

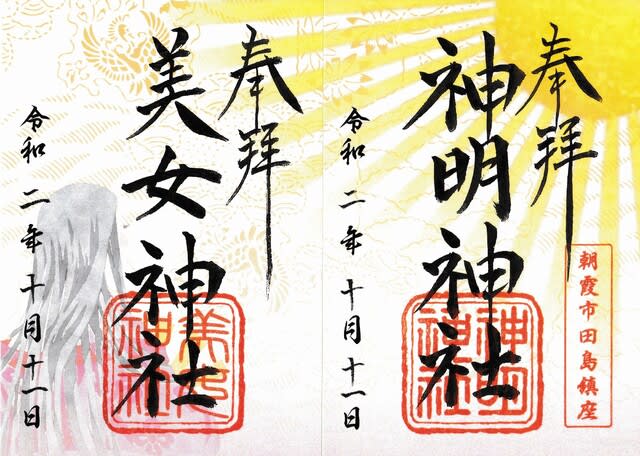

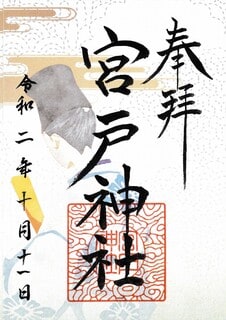

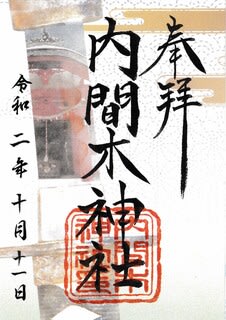

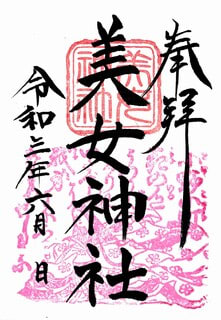

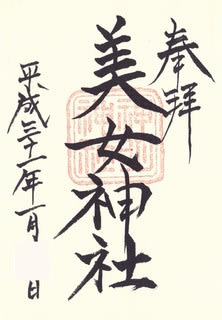

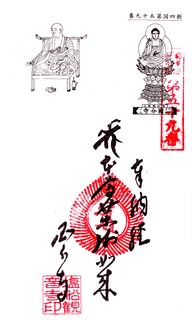

【写真 下(右)】 御朱印

向拝正面は桟唐戸(閉扉)で上方に「十二所神社」の扁額。本殿は拝殿に連接し、背後の岩壁に接した(おそらく)切妻造妻入りの覆屋のなかと思われますが詳細不明です。

境内社として本殿後背に山の神、疱瘡神、宇佐八幡、地主神などが御鎮座されます。

通常非常駐のようで、御朱印は大町の八雲神社にて授与されています。

※さすがに鎌倉。しょっぱなからWeb情報があふれています。

以降の寺社はさらに情報量が増えると思いますので、当座は適宜端折ってご紹介します。

2.岩蔵山 長春院 光觸寺

公式Web

鎌倉市十二所793

時宗

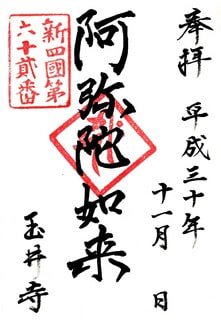

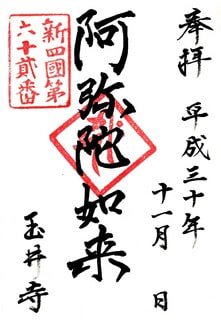

御本尊:阿弥陀如来(阿弥陀三尊)

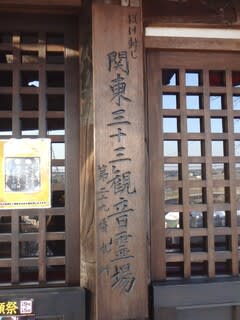

札所:鎌倉三十三観音霊場第7番、鎌倉二十四地蔵霊場第5番、鎌倉六阿弥陀霊場第6番

十二所にある時宗寺院で、通常は「光触寺」と書かれ、もともとは「藤觸山」と号していたようです。境内由緒書、公式Webなどからご由緒を追ってみます。

創建は弘安元年(1278年)、開山は作阿上人、開基は一遍上人と伝わります。作阿上人はもともと真言宗の僧でしたが、一遍上人遊行の途次、一遍上人に帰依して時宗に改めたと伝わります。

御本尊の阿弥陀如来は「頬焼阿弥陀」(ほおやけのあみだ)として知られ、当寺に伝わる『頬焼阿弥陀縁起』によると、鎌倉時代のはじめ、仏師運慶が町の局(まちのつぼね)の求めに応じて阿弥陀三尊像を刻したもので、ある時、町局に仕える万歳法師が盗みの疑いを受け頬に焼印を捺されたましたが、不思議なことに法師の頬には焼痕が残らず運慶作の阿弥陀仏の頬につきました。

たびたび修復しても阿弥陀仏の頬の焼痕はついに消えずにいつしか「頬焼阿弥陀」と呼ばれるようになったとの由。

『新編相模國風土記稿』、山之内庄十二所村光觸寺の項によると、その後、町の局は出家して比企谷に岩蔵寺という一宇(カナヤキ(火印)堂とも)を建立し、件の阿弥陀三尊像を御本尊として安置。

建長三年(1251年)、町の局はこの阿弥陀さまの前で端然と往生されたと伝わります。

『光触寺阿弥陀三尊像と頬焼阿弥陀縁起』(美術研究第十三集・熊谷宣夫氏)では、この町の局にかかわる縁起譚は、鎌倉時代中期の仏教説話集『沙石集』巻二の「阿彌陀の利益の事」に類似すると述べられ、実際、対照してもほぼ同様の内容のようです。

『新編鎌倉志』でも光觸寺の項で『沙石集』の説話を引用紹介しています。

『新編相模國風土記稿』に「(阿弥陀像の)厨子ハ(足利)持氏寄進ノ物ナリトソ。(足利)尊氏。氏満。満兼。持氏ノ碑アリ。」とあるので、足利氏重代の尊崇を集めたとも考えられます。

複数のWeb記事に、弘安元年(1278年)に岩蔵寺は現在地へと移ったとあるので、この移転時に岩蔵寺を光觸寺と改号し創建とされたのかもしれません。

寄木造漆箔玉眼の御本尊阿弥陀如来像は両脇侍立像(観音・勢至)とともに「木造阿弥陀如来及両脇侍立像」(鎌倉・彫刻・3躯)、として国重要文化財に指定され、「紙本淡彩頬燒阿弥陀縁起」(鎌倉・絵画・2巻)も国重要文化財に指定されています。

観音像は快慶(安阿彌)、勢至像は湛慶作とも伝わる名作で、後醍醐天皇御宸筆の寺号勅額も蔵します。

なお、十二所神社は当寺の境内社でしたが、天保九年(1838年)に現社地に御遷座と伝わります。

----------

【写真 上(左)】 光触寺橋

【写真 下(右)】 入口

金沢街道から滑川にかかる光触寺橋を渡ったすこし東の山ぎわに、鎌倉の古寺らしい落ち着いたたたずまいをみせています。

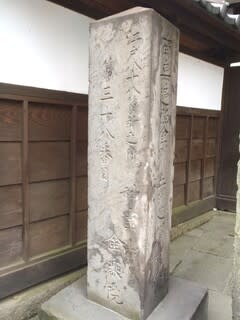

【写真 上(左)】 寺号標と頬焼阿弥陀の石碑

【写真 下(右)】 札所碑

道から数段の階段。その先に寺号標、「頬焼阿弥陀」の石碑と札所碑。

山門は切妻桟瓦葺梁行二間の四脚門で見上げに山号扁額、門柱に「頬焼阿弥陀」の木銘が掛けられています。

平石敷の曲がり参道で、正面おくに一遍上人のお像がみえます。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 一遍上人像

一遍上人お像の手前で参道の向きを変えて正面が本堂、向かって右手に「塩嘗地蔵尊」の覆堂。

本堂はおそらく寄棟造(宝形造かも)で銅板葺流れ向拝。向拝柱はありますが水引虹梁まわりは時宗寺院らしく比較的簡素です。

堂前の天水鉢には、時宗の宗紋「隅切り三」が刻されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 天水鉢

向拝上に「光觸寺」の寺号扁額。正面の障子戸がすこし開けられて堂内がのぞめますが、堂内は暗く仏像配置は定かではありません。

【写真 上(左)】 本堂扁額

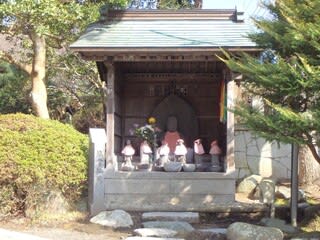

【写真 下(右)】 塩嘗地蔵尊

塩嘗地蔵尊の覆堂は手前に六体の石像の六地蔵。おくに光背を背負われた石像の「塩嘗地蔵尊」が御座します。

御朱印は本堂向かって右手の風情ある庭園を回り込んだ庫裡にて拝受しました。お昼時は御朱印授与はお休みのようです。

札所は鎌倉三十三観音霊場第7番、鎌倉二十四地蔵霊場第5番、鎌倉六阿弥陀霊場第6番の3つ。

鎌倉六阿弥陀霊場第6番の札所本尊は、御本尊の「頬焼阿弥陀」とみられます。

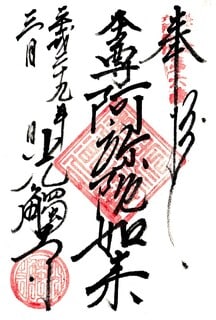

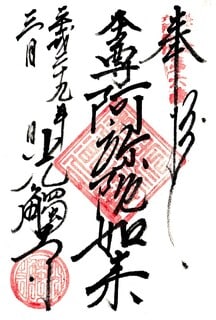

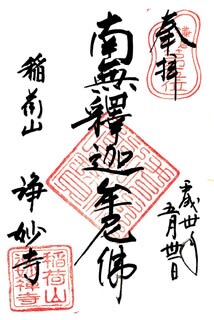

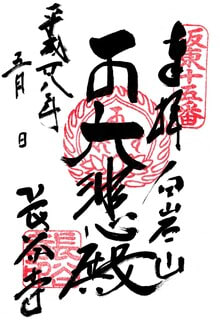

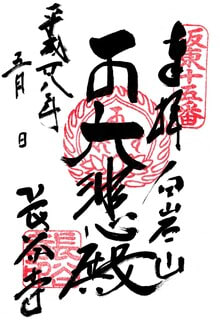

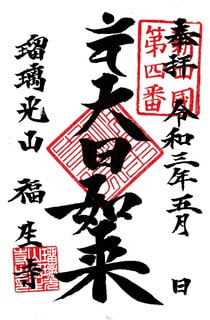

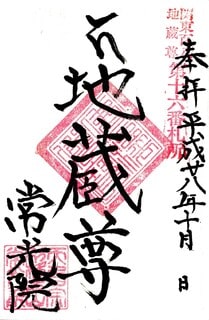

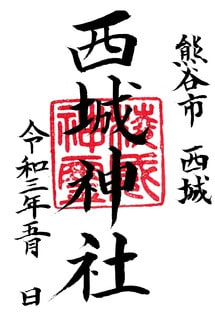

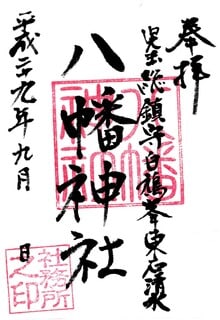

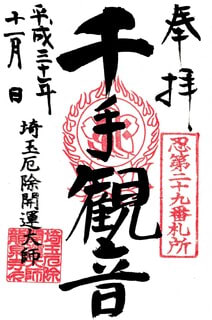

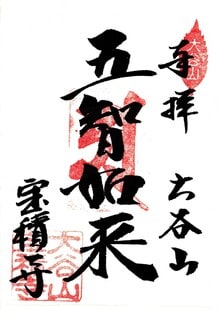

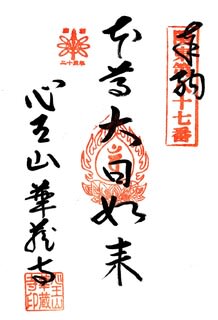

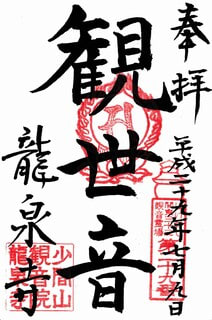

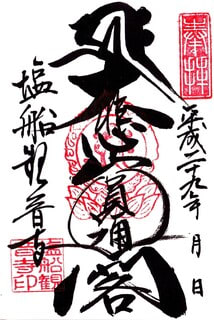

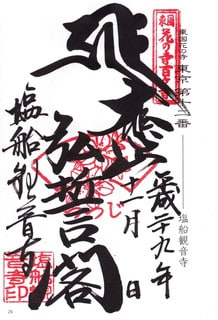

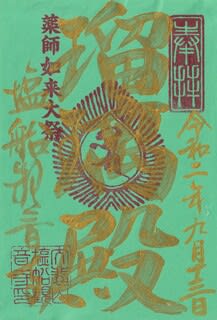

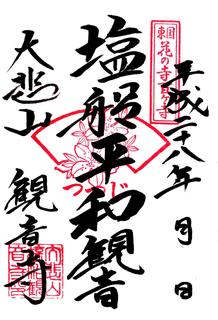

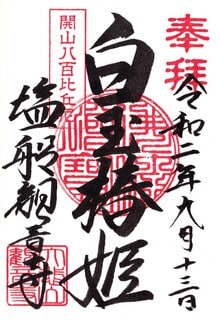

〔 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印 〕

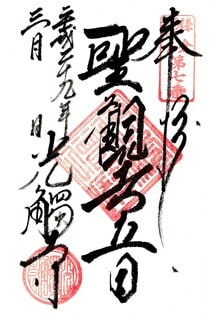

鎌倉三十三観音霊場第7番の札所本尊は、平安時代の作と伝わる定朝様の木造聖観音菩薩立像とみられます。(御本尊脇侍の快慶(安阿彌)作の聖観音も考えられますが、通常、阿弥陀三尊の脇侍の観音様は観音霊場の札所本尊にはなられないので、定朝様木造聖観音ではないでしょうか。)

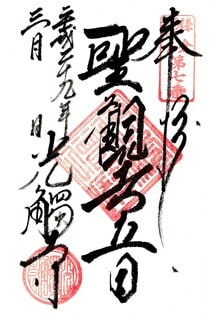

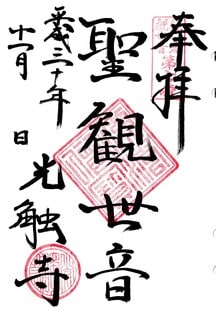

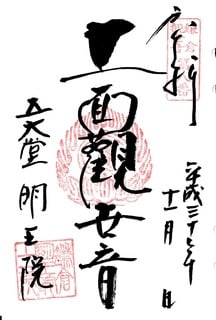

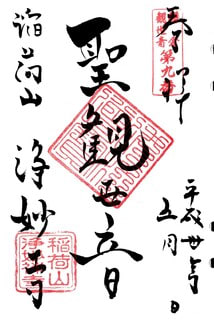

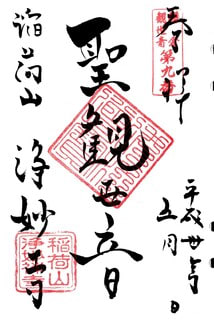

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

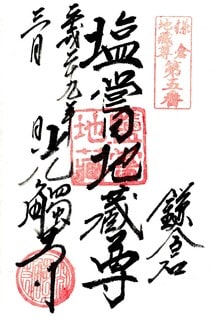

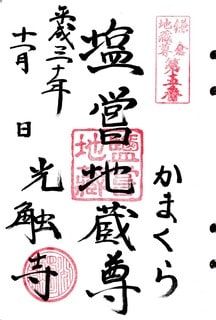

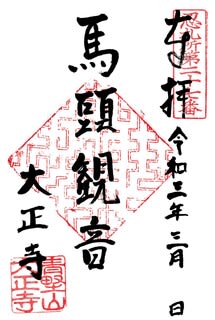

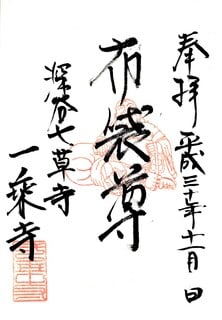

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

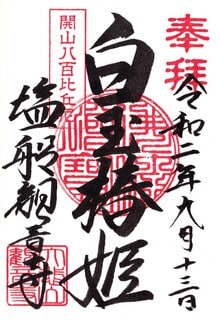

鎌倉二十四地蔵霊場第5番は「塩嘗(鹽甞)地蔵尊」です。

その名称の由来は、『新編鎌倉志』によると、金沢・六浦の塩売りが商いで鎌倉に入るたびに光觸寺境内の石地藏に商売繁盛を願って塩をお供えしていたという説。この石地蔵が金色の光を放っていたのを塩売りが塩を打ちかけると光を放たれなくなったからという説などがあります。

どうやらこちらの石地蔵にはもともと塩を嘗められる、という伝承があったようです。

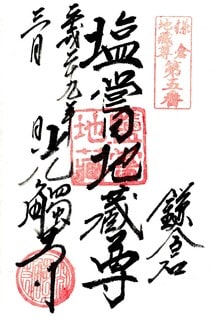

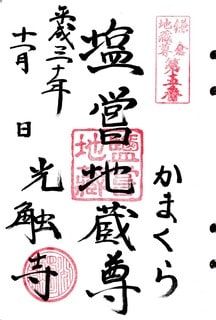

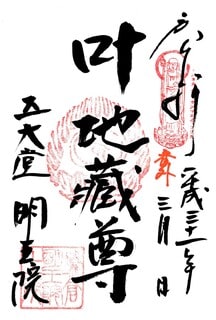

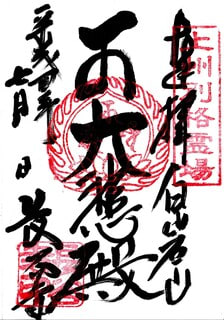

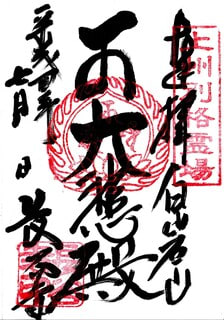

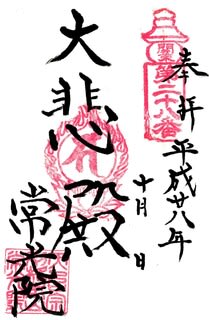

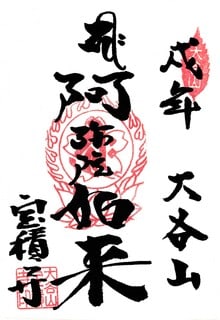

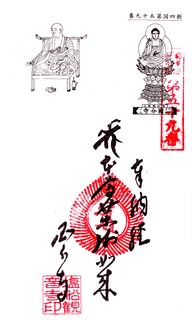

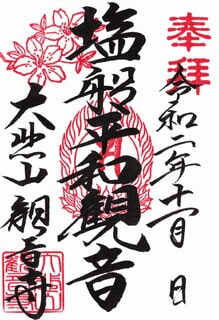

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

↑で、「当座は適宜端折ってご紹介します。」と書きましたが、すこしWeb検索しただけで出てくる出てくる、さすがに鎌倉のお寺です。

検索していくとキリがないので、今後は公式Web、境内由緒書、『新編相模國風土記稿』、『新編鎌倉志』、国・市の公的資料に絞ってまとめてみたいと思います。

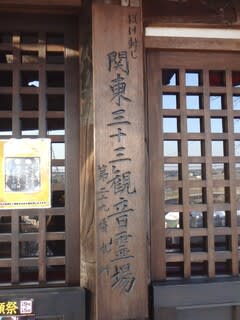

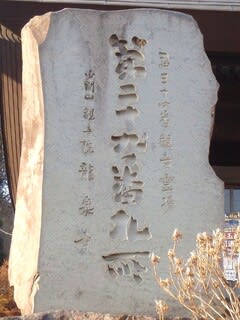

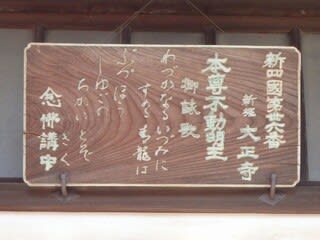

3.飯盛山 寛喜寺 明王院

公式Web

鎌倉市十二所32

真言宗御室派

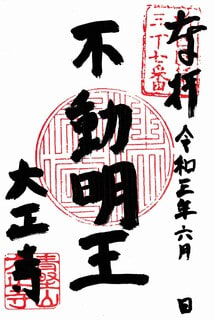

御本尊:不動明王(五大明王)

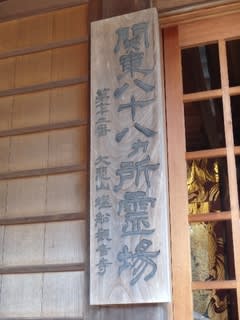

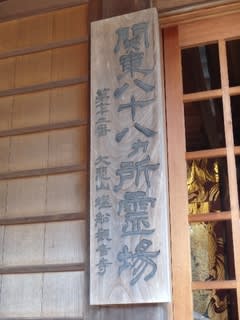

札所:鎌倉三十三観音霊場第8番、鎌倉二十四地蔵霊場番外、鎌倉十三仏霊場第1番

公式Webおよび鎌倉市観光協会資料などによると、嘉禎元年(1235年)、鎌倉四代将軍藤原頼経公により建立。鎌倉将軍発願によって建立された、市内現存の唯一の寺院とのこと。

鎌倉幕府の鬼門の方角に当たる十二所に鬼門除けの祈願所として五大明王を奉安し、古くから”五大堂”とも呼ばれています。

初代別当は開山の定豪律師(元鶴岡八幡宮別当)。以降、明王院別当職は四箇重職の一つに数えられ、鶴岡八幡宮、永福寺、勝長寿院とならぶ重職とされました。

『吾妻鏡』には、寛喜三年(1231年)、将軍御願寺として五大堂建立の沙汰があり、地相、方角、日時について執権、連署をはじめ、評定衆と陰陽師らが巡検したとあります。

『新編相模國風土記稿』によると、大行寺とも呼ばれたとあり、京の仁和寺直末のようです。

『新編相模國風土記稿』、『新編鎌倉志』によると、この五大堂の建立にあたってはすこぶる複雑な経緯があったようです。

寛喜三年(1231年)10月、五大堂建立の地として二階堂永福寺、大慈寺等を巡検。

『吾妻鏡』によると10月16日永福寺境内に建立の許可?が下されています。

しかし10月19日に「二階堂ノ地ヲ替ヘラレ甘縄ノ地ヲ巡検アリ。」 とあり、甘縄の地に変更となったようです。

11月18日「五大尊像ヲ造始ラル。」

嘉禎元年(1235年)正月15日、「五代尊堂門木作事始アリ。」

(正月)21日「精舎建立ノ事。是マテ北條時房、泰時等。度々勝地ヲ撰レシニ。何レモ煩アルニヨリ。当所ヲ定メラレ。今日総門ヲ建ラル。」「曰 廿一日。御願五大堂建立事。相州武州。度々巡検。被選鎌倉中之勝地。去年雖被定城太郎甘縄地。猶不相叶。頗思食煩之処。相当干幕府鬼門方有此地。毛利蔵人入道西阿領也。拠為御祈祷。相應之所被点之。即被引地訖。仍今日先総門計被建之。」

↑ どうやら、この記述によると、甘縄の地に決まっていた建立地を幕府の鬼門にあたる毛利蔵人入道の領地(十二社?)に改めて総門を建立したようなのです。

甘縄は、安達義景拠点の地といわれています。

安達義景は、鎌倉幕府の有力御家人で北条氏縁戚でもあったため、宝治合戦(三浦氏の乱・宝治元年(1247年))では執権北条側について三浦氏を滅ぼし勢力を確保しましたが、後に義景の子泰盛は内管領・平頼綱との対立により霜月騒動(弘安八年(1285年))を引き起こし、安達一族は滅ぼされました。

霜月騒動ののち、鎌倉幕府は北条の得宗専制の時代に入ったとされます。

安達義景の正室は北条時房の娘(北条時政の孫)でしたが、側室に甲斐源氏の伴野(小笠原)時長の娘を迎えており、泰盛は小笠原の孫にあたります。

北条氏にとって安達氏はもともと侮りがたい存在であり、大きな勢力をもっていた甲斐源氏とつながりがあることも考えると、気を許せる相手ではなかったのでは。

五大明王は極めて強力な祈願仏であり、この祈願仏を安達氏の本拠・甘縄に置くことは、北条執権家として看過できなかったのかもしれません。

上記で「北條時房、泰時等。度々勝地ヲ撰レシニ。何レモ煩アルニヨリ。当所ヲ定メラレ。今日総門ヲ建ラル。」の”煩”とは、このことをさしているのではないでしょうか。

嘉禎元年(1235年)6月29日、鶴岡八幡宮の定豪律師が導師となり、将軍頼経公が参堂して五大明王像の入佛(開眼)供養がなされて創建。

五大明王とは、不動明王、降三世明王、軍茶利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王(ないし烏枢沙摩明王)をさし、この五尊を供養する修法は”五壇法”と呼ばれ、安産祈願、息災、調伏、異国降伏などを目的として修される大法とされました。

”五壇法”は平安後期から密教寺院で隆盛し、神護寺ではすでに天長年間(824-834年)に五大堂が建立され、承和六年(839年)には東寺講堂の五大明王開眼供養の記録が残っています。

”五壇法”は官寺や有力氏族ゆかりの名刹で修されることが多く、政治的な色合いも強かったものとみられています。

五大堂(明王院)建立にあたり、幾度も候補地の巡検や方位や日時の校量がなされ、仏像の造立にあたっても細心の配慮がうかがわれるのは、このような”五壇法”(あるいは五大明王)の政治的な重みを示しているのではないでしょうか。

また、中世、大法(国家的祈祷・修法)の多くは、真言宗系(東密)では小野、広沢の二流(野沢十二流)で修されたと伝わります。

小野流は山科の小野、広沢流は嵯峨の広沢が語源とされており、現在の真言宗御室派につながる仁和御流は広沢流を代表する流れとして知られ、総本山の仁和寺は門跡寺院として高い格式をもちます。

鎌倉幕府鬼門除けの祈願所として五大明王を奉安する五大堂(明王院)が真言宗御室派に属するのも、このような背景があってのことかもしれません。

『新編相模國風土記稿』によると、寺域鎮護の神祠(明王院鎮守)として春日社があり、北条時房、泰時等が参会して五大堂の東方に社地を定めたとあります。

春日社の現況は定かではありませんが、鎌倉四代将軍となった頼経公は、左大臣藤原(九条)道家の子で、春日社は藤原氏の氏神とされているので、そのゆかりで勧請されたのかもしれません。

同書によると山内にはかつて北斗堂があり、仁治元年(1240年)の事曳始は北条泰時が監臨。仁治二年10月に「新造北斗堂」。同月の供養には「将軍頼経公参堂」とあります。

北斗堂で修される(とみられる)北斗法は、主に貴人の息災延命のための修法とされますから、鎌倉将軍(あるいは北条氏執権)の息災延命を願っての建立かもしれません。

『新編相模國風土記稿』には、堂内に北斗七星像および一字金輪像が奉安されたとありますので、やはり北斗法が修されたとみられます。

なお、同書には「今廃シテ。堂址モ詳ナラス。」とあり、現存していないようです。

それにしてもやっぱり鎌倉の名刹、あまりにネタが多すぎて、どうしても文章が長くなります。

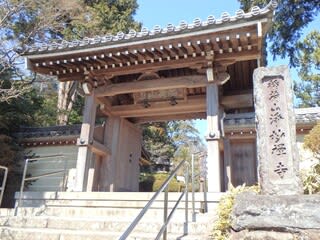

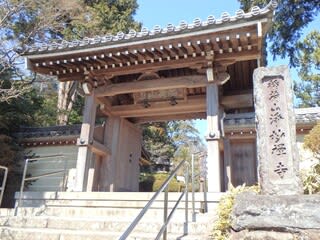

---------- (こちらは「境内撮影禁止」なので、写真はあまりありません。)

【写真 上(左)】 滑川からの明王院参道

【写真 下(右)】 山内入口

金沢街道明石橋のあたりから少し北側に入った山ふところにあります。

駐車場はなく、金沢街道沿いの有料パーキングを利用する必要があります。

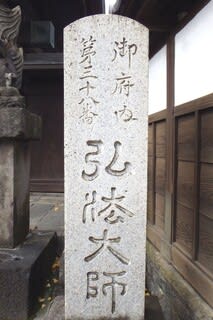

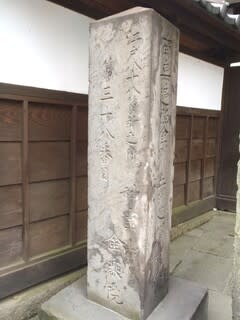

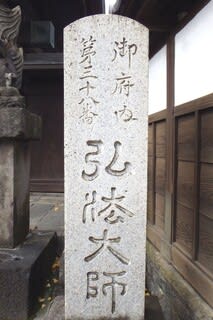

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 冠木門

山内入口に「五大堂明王院」の寺号標。その先の冠木門から本堂に向かってまっすぐ参道が伸びています。

参道の階段手前に「境内撮影禁止」の掲示があるので、そこから先では撮影しておらず、堂宇などの詳細なレポはできません。

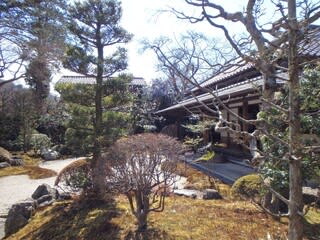

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 参道から本堂-1

絶妙な位置にこんもりと山肌を背負った、南向きの明るい山内です。

背後は「鎌倉アルプス」とも呼ばれる山々に連なり、人気の天園ハイキングコースの登り口でもあります。

【写真 上(左)】 参道から本堂-2

【写真 下(右)】 本堂

参堂正面の本堂は、おそらく寄棟造茅葺きで格子戸に蔀戸を備えたやさしいイメージのつくり。

二棟ならびで、向かって右手が本堂、左手は客殿かもしれません。

参堂左手に叶地蔵、本堂右手に一願水掛不動尊、その手前に観音堂があります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 観音堂

【写真 上(左)】 本堂前

【写真 下(右)】 本堂(右)と客殿?(左)

庭園の設えも風流で、あまりに絵になるので素人カメラマンが殺到、例によって三脚立てまくりの傍若無人な撮影っぷりを展開したため、閉口したお寺さまがやむなく撮影禁止とされたのかも。

(ちなみにこちらのお寺さまの御朱印対応はとても親切です。)

こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第8番、鎌倉二十四地蔵霊場番外、鎌倉十三仏霊場第1番の3つです。

また、御本尊の御朱印と、ご縁日には大聖歓喜天の御朱印も授与されています。

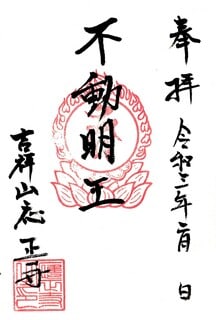

鎌倉十三仏霊場第1番の札所本尊は、御本尊の不動明王です。

鎌倉は禅寺が多く、不動明王が御本尊の寺院は意外に多くありません。

鎌倉幕府ゆかりの由緒をもたれるこちらのお不動さまが、鎌倉十三仏霊場第1番(不動明王)の札所本尊となられていることは、なるほど頷けるものがあります。

本堂・御本尊は毎月28日のご縁日に護摩供養がおこなわれ拝観することができます。

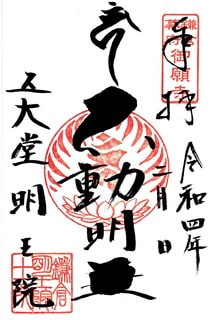

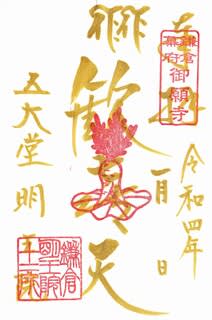

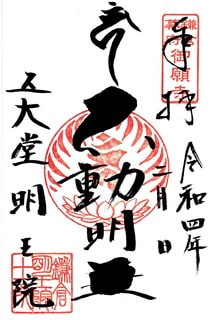

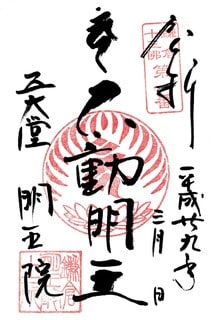

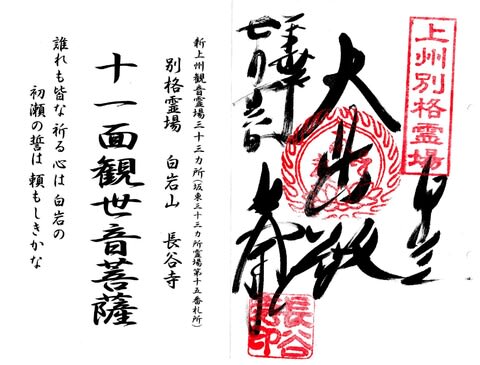

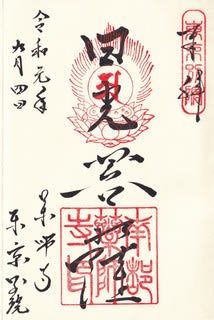

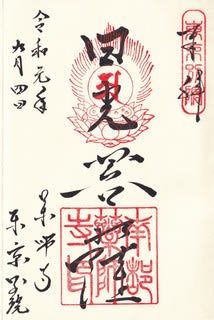

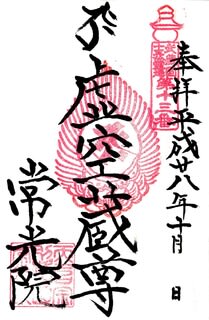

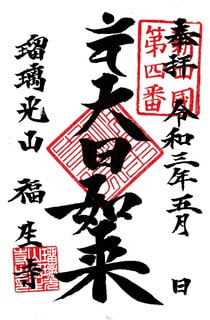

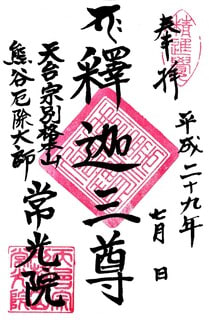

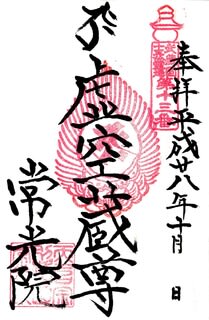

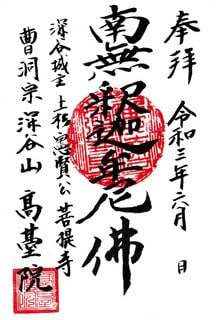

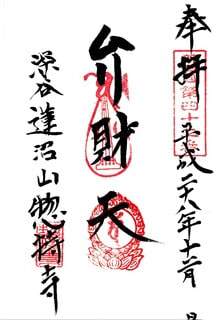

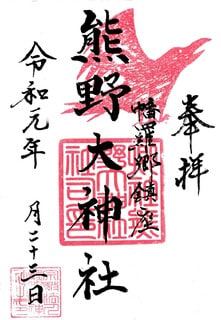

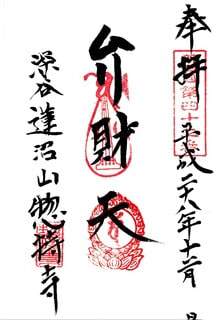

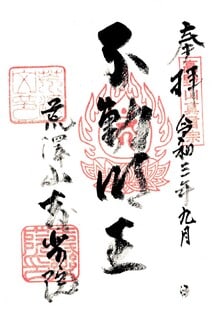

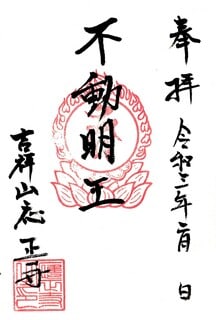

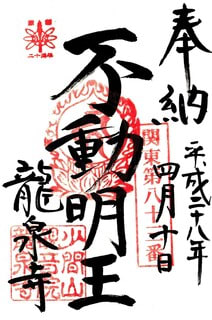

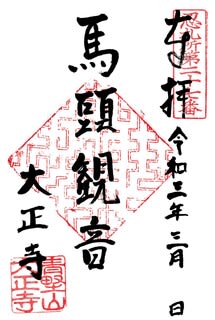

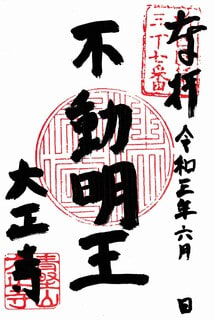

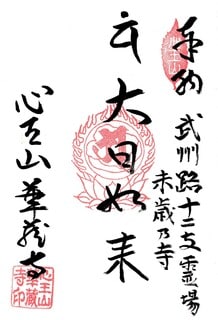

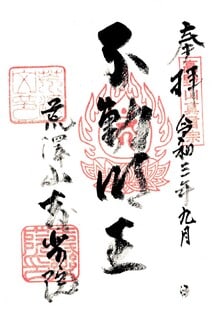

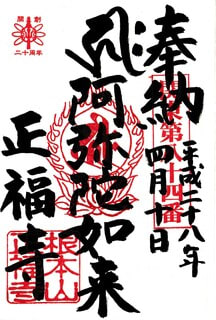

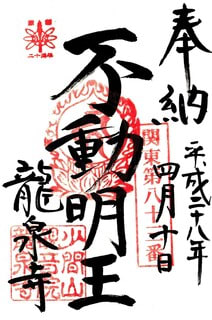

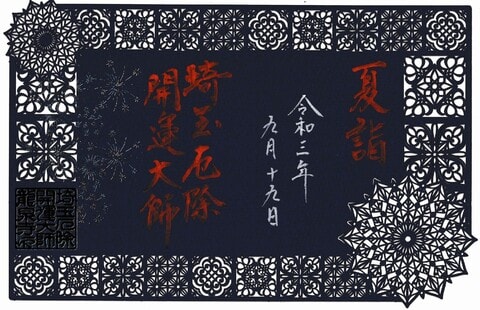

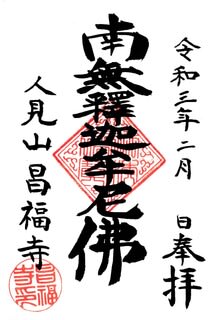

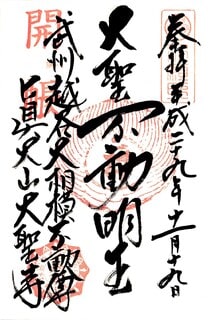

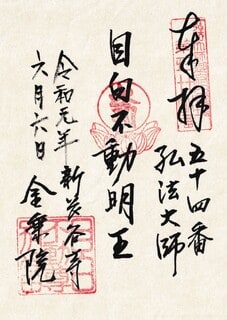

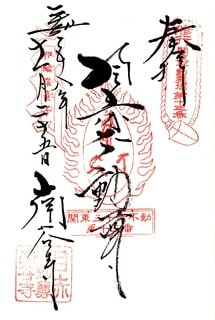

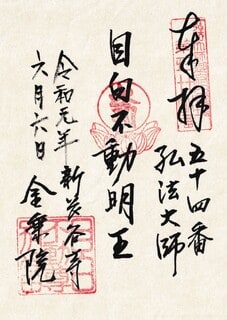

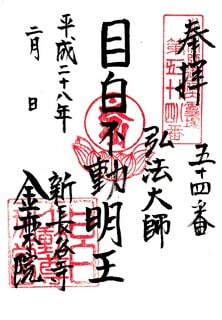

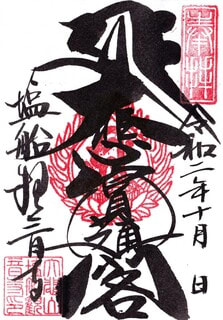

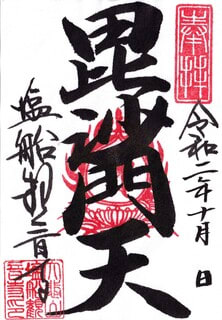

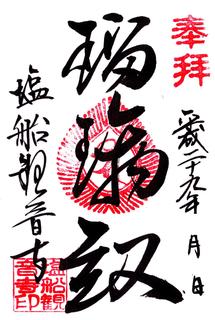

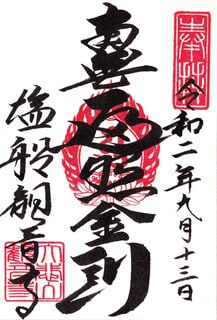

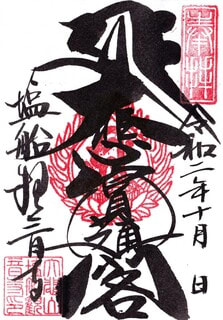

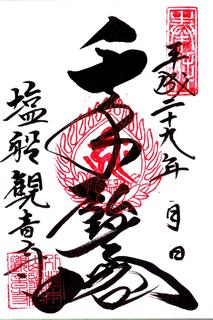

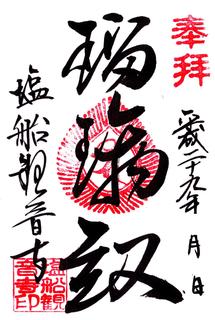

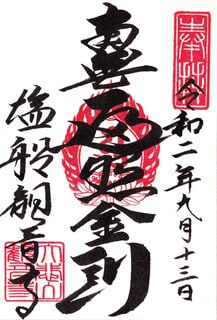

〔 御本尊・不動明王の御朱印 〕

●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。札所印の位置に「鎌倉幕府御願寺」の印が捺されています。

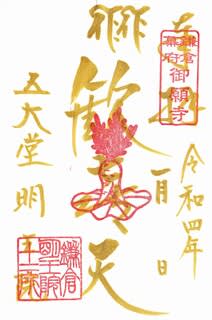

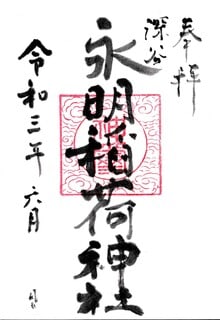

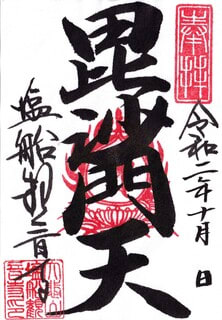

〔 大聖歓喜天の御朱印(ご縁日のみ授与) 〕

●主印は聖天供の供物、大根(蘿蔔根)の印。双身歓喜天の種子「ギャクギャク」の揮毫があります。

●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+宝珠)

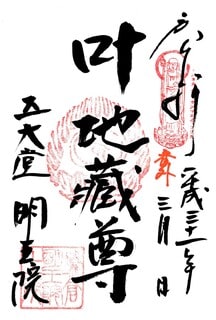

【写真 上(左)】 御朱印帳書入(平成29年)

【写真 下(右)】 御朱印帳書入(平成31年)

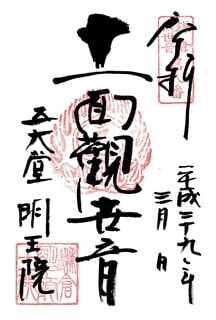

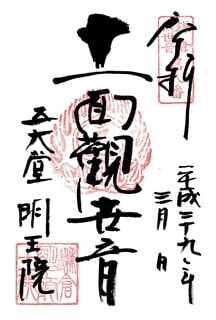

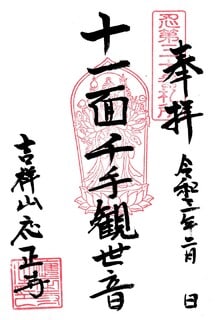

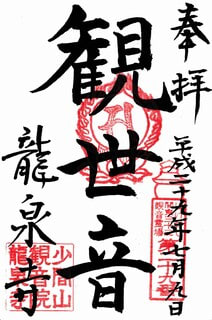

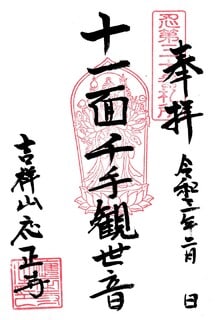

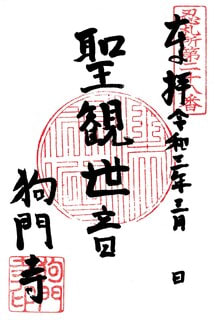

鎌倉三十三観音霊場第8番の札所本尊は観音堂に御座す、十一面観世音菩薩です。

写真がないので詳細不明ですが、たしか入母屋造桟瓦葺妻入りで身舎幅を超える大がかりな向拝を備えていたかと思います。

また、障子扉が少し開けられ、堂前には札所板が掲げられていました。

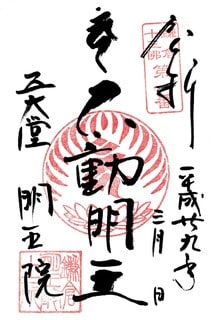

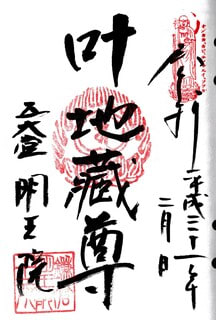

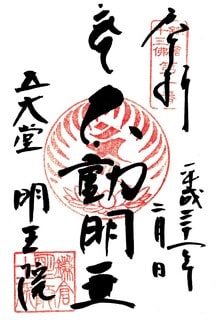

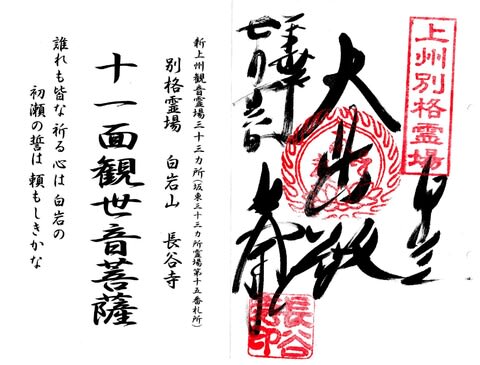

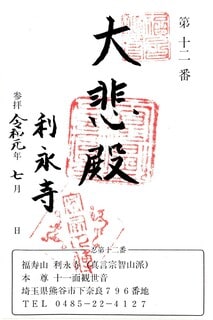

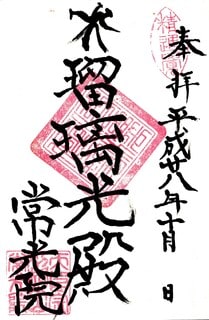

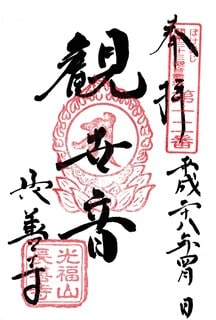

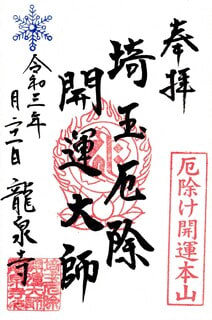

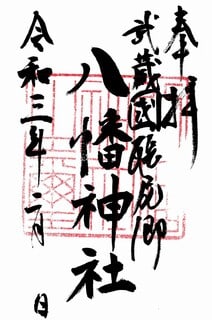

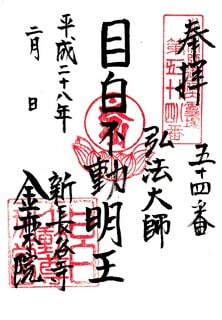

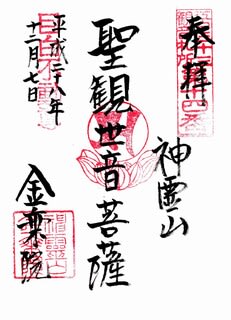

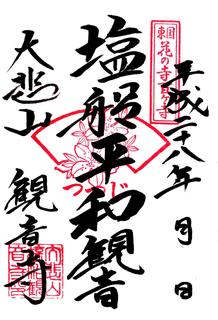

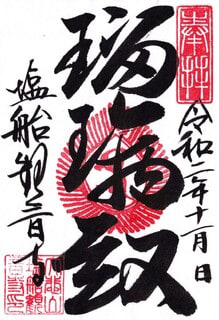

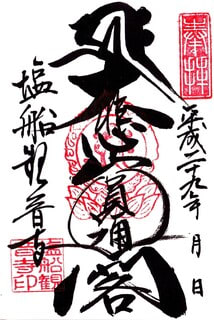

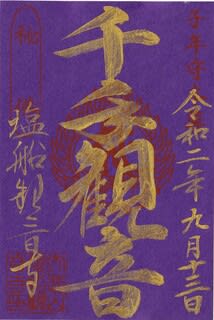

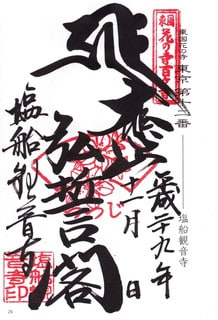

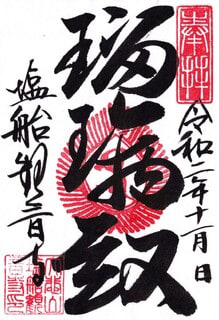

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と思われます。

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

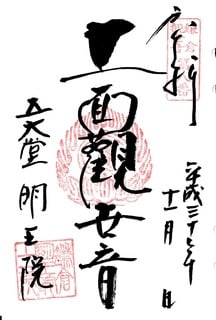

鎌倉二十四地蔵霊場番外の札所本尊は参堂左手に御座す、叶地蔵尊です。

ガイドブックなどには載っていないこともありますが、鎌倉二十四地蔵霊場にはふたつの番外札所があります。(番外を含めると26札所)

こちらの叶地蔵尊と、円覚寺塔頭の伝宗庵の地蔵尊(現在は鎌倉国宝館に寄託)で、どちらも御朱印を拝受できます。

叶地蔵尊は露仏の石像ですが、背後に光背、右手に錫杖、左手に宝珠(如意珠)を持たれ蓮華座に座する存在感のあるおすがたです。

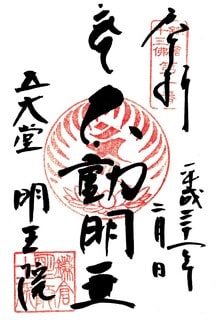

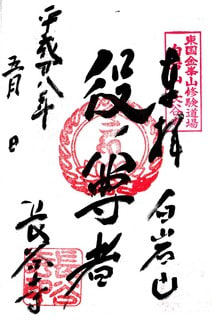

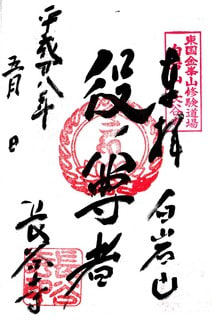

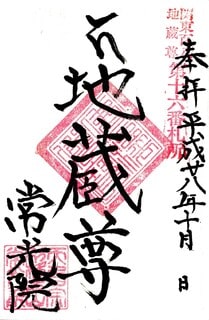

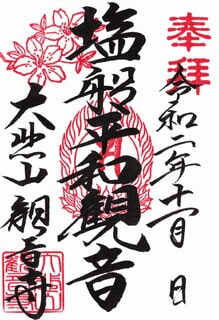

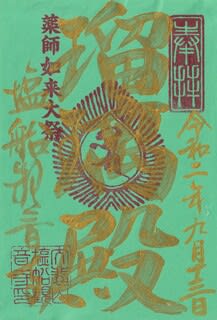

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

●主印は蓮華座+火焔宝珠+種子の御寶印で、種子は地蔵菩薩の「カ」と思われますがちがうかもしれません。御朱印帳書入の御朱印には「番外」の揮毫があります。

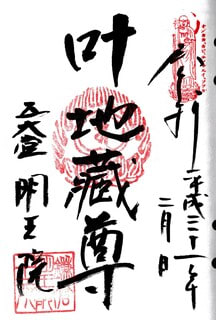

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

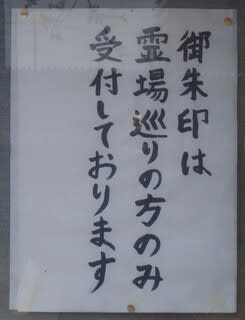

御朱印は山内左手の庫裡にて拝受できます。

鎌倉十三仏霊場第1番で、専用納経帳も頒布されています。

鎌倉二十四地蔵霊場の叶地蔵尊は、とくに札所掲示はありませんが、申告すれば快く授与いただけます。

ご縁日などには限定御朱印も授与されているようです。

4.稲荷山 浄妙寺

鎌倉市浄明寺3-8-31

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛(釈迦如来)

札所:御本尊(鎌倉五山第五位)、鎌倉三十三観音霊場第9番、鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)

鎌倉五山第五位の高い寺格をもつ、臨済宗建長寺派の名刹です。

文治四年(1188年)、足利宗家二代当主足利義兼により退耕行勇禅師を開山に創建と伝わります。

退耕禅師は四条氏の出とされる鶴岡八幡宮の供僧で、北条政子や源実朝公にも尊崇された高僧です。

当寺は鎌倉時代作とされる「木造退耕禅師坐像」を所蔵し、国重要文化財に指定されています。

退耕禅師は真言密教を学ばれたのち、鶴岡八幡宮の供僧となられ、永福寺、大慈寺など名刹の別当を務められました。

正治二年(1200年)栄西禅師(日本の臨済宗開祖)鎌倉下向の際、退耕禅師は寿福寺で参禅されたとも伝わり、建永元年(1206年)東大寺大勧進職。

承久元年(1219年)には高野山に金剛三昧院を開創され、禅密兼修の名僧としてその名を残されています。

また、退耕禅師は北条政子出家の際の戒師で、源実朝公の正室御台所坊門信子も禅師のもとで落飾したとされ、鎌倉将軍家の篤い帰依を受けました。

浄妙寺は当初は真言宗で極楽寺と号しました。

建長寺の開山蘭渓道隆(1213-1278年)の弟子、月峯了然が住職のとき臨済宗に改められ、正嘉年間(1257-59年)頃に寺号も浄妙寺と改めました。

中興開基は足利尊氏公の父、貞氏公で、室町時代は鎌倉公方の菩提寺として隆盛し、外門、総門、山門、仏殿、法堂方丈、禅堂、経堂など七堂伽藍を備え多くの塔頭を擁する大寺院であったと伝わります。

『新編鎌倉志』は、中興開基について「按ずるに、源尊氏の父、讃岐守貞氏を、浄妙寺殿貞山道観と号す。元弘元年九月五日逝去、当寺の旦那にて、当寺を修復の御浄妙寺と改めたると見へたり。昔は当寺を極楽寺と号すと。」と記しています。

歴代の往寺として約翁徳倹・高峰顕日・竺仙梵僊・天岸慧広などの名僧を輩出しています。

浄妙寺は鎌倉五山の第五位です。

鎌倉五山とは臨済宗寺院の寺格で鎌倉にある五つの高位の寺院をさし、もとはインドの五精舎十塔所にならって創設されたともいわれています。

京にも五山がありますが、京に先立ち鎌倉で五山が定められたとする説、もともとは鎌倉と京の寺院で構成されていたという説など諸説あるようです。

至徳三年(1386年)、室町幕府三代将軍・足利義満公が南禅寺を別格として五山之上とし、京都の天竜寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺、鎌倉の建長寺、圓覚寺、壽福寺、浄智寺、浄妙寺をそれぞれ五山に決定し、以降固定化しました。

『新編鎌倉志』には、

「至徳三年七月、源義満、五山の座次を定め、建長寺を第一として、京師天竜寺の次也。圓覚寺を第二、壽福寺を第三、浄智寺を第四、浄妙寺を第五とす。是より先、座位の沙汰あらず。」とあります。

----------

【写真 上(左)】 金沢街道からの参道

【写真 下(右)】 山内入口

間違いやすいですが、このあたりの地名は「浄明寺」、寺号は「浄妙寺」です。

かつては寺社から地名をいただく場合、そのままの字を写すことをはばかり、一字を替えて名付けることがあったそうです。こちらもその例かもしれません。

金沢街道沿いに駐車場があり、そこから北に向かってまっすぐ参道が延びています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標と山門

さらに進むと山門。切妻屋根本瓦葺の脇門付き四脚門で、さすがに名刹らしい風格を備えています。

くぐって左脇が拝観受付で、御朱印もこちらで授与されています。

拝観前に御朱印帳をお預けし、拝観後に受け取るシステムで、ご親切な対応をいただけます。

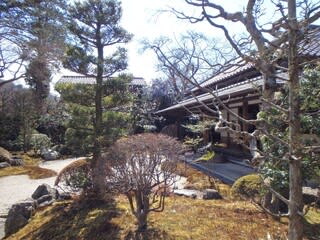

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 冬の参道-1

【写真 下(右)】 冬の参道-2

低木メイン、南傾のすこぶる明るい山内で、うっそうと幽邃な寺院の多い鎌倉の禅寺では異色ともいえる開放感があります。

かつては七堂伽藍や塔頭を連ねたこの名刹も、いまは総門(山門)、本堂、客殿、庫裏という比較的シンプルな伽藍構成となっています。

境内は国指定史跡に指定されています。

【写真 上(左)】 5月の参道

【写真 下(右)】 本堂下

【写真 上(左)】 5月の本堂

【写真 下(右)】 本堂と客殿?

山門から本堂に向かってまっすぐに参道が延びています。

おそらく寄棟造銅板葺。円筒状の大棟と、起り気味の屋根が美しい本堂です。

左手にある客殿?の入母屋屋根も銅板葺起り気味で、本堂と絶妙なバランスを保ち、本堂身舎右側に設えられた唐破風もいいアクセント。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 客殿?

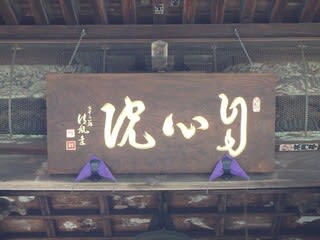

向拝柱はなく、桁行に格子戸が連なり、中央見上げには鎌倉三十三観音霊場の札所板と「方丈」の扁額が掲げられています。

向拝の扉は開け放たれ、堂内をうかがうことができます。

【写真 上(左)】 本堂向拝-1

【写真 下(右)】 本堂の札所板と扁額

【写真 上(左)】 本堂向拝-2

【写真 下(右)】 左手からの本堂

【写真 上(左)】 右が本堂、左が開山堂

【写真 下(右)】 開山堂扁額

本堂裏手には別棟の開山堂が連接しています。

こちらは、開山塔(祖塔、光明院)の流れを汲む堂宇と思われ、『新編鎌倉志』では、「開山(退耕行勇禅師)の像あり。又源直義像あり。又光明院殿本覺大姉と書たる位牌(裏に法樂寺殿嫡女)」とあり、足利家三代目当主義氏公の院号は法樂寺殿、息女(四条隆親室)の院号は光明院殿と伝わるため、義氏公の息女とのゆかりを説いています。

【写真 上(左)】 「喜泉庵」入口

【写真 下(右)】 枯山水庭園と「喜泉庵」

【写真 上(左)】 「喜泉庵」

【写真 下(右)】 「喜泉庵」の軒先

本堂左手に枯山水庭園と茶堂「喜泉庵」があり、枯山水の庭を眺めつつ茶菓をいただくことができます。

【写真 上(左)】 石窯ガーデンテラス

【写真 下(右)】 石窯ガーデンテラスのパン

そこから小道を登っていくと、スコットランド人ガーデンデザイナーが手掛けるイングリッシュガーデンと築90年の洋館を改装したベーカリーレストラン「石窯ガーデンテラス」。

ふつうお寺にイングリッシュガーデンやパン工房はイメージ的に違和感がありますが、このすこぶる明るい浄妙寺の境内では不思議なほどマッチしています。

【写真 上(左)】 直義公墓所への道

【写真 下(右)】 直義公墓所

「石窯ガーデンテラス」から北側に延びる小道は足利直義公の墓所。

小道分岐から西側すぐが6.(浄明寺)熊野神社の社頭になりますが、ゲートがあるのでここから直接熊野神社へは行けません。

ここまで来ると、展望が開け、滑川の谷越しに鎌倉の名山、衣張山(きぬはりやま)を望めます。

【写真 上(左)】 ゲートの先が熊野神社の社頭

【写真 下(右)】 衣張山

この辺りは足利直義公ゆかりの史跡があったところで、少しく辿ってみます。

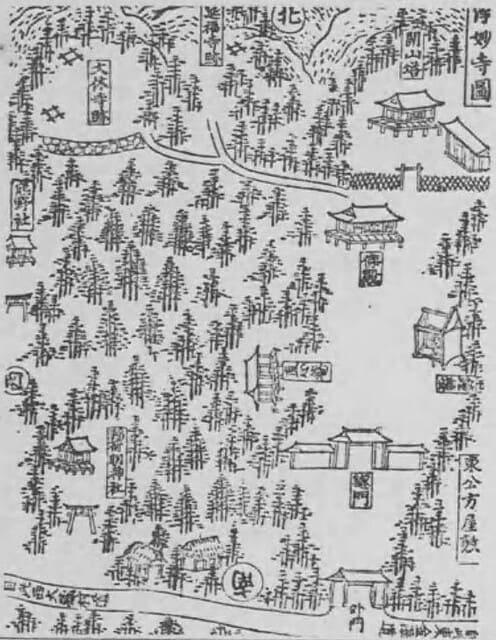

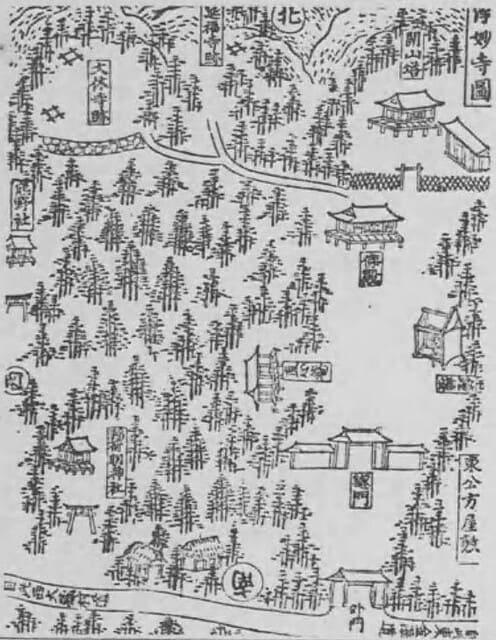

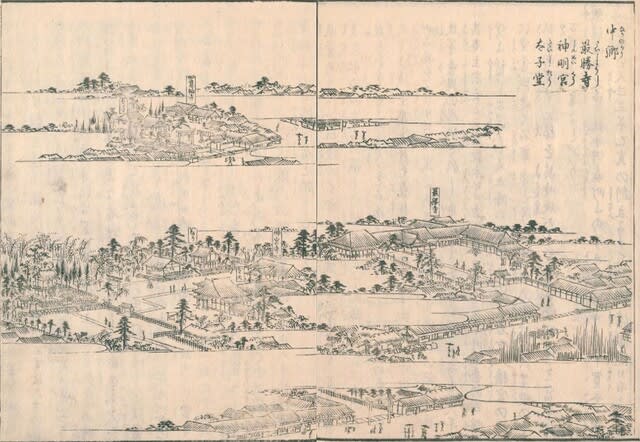

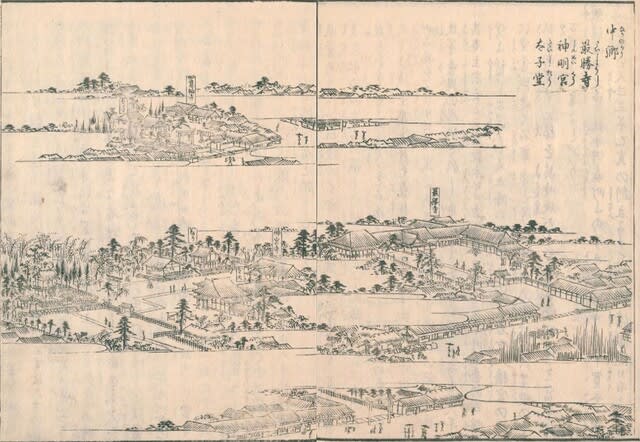

『新編鎌倉志』から浄妙寺山内図を転載します。(出所:国立国会図書館DC/保護期間満了)

この図をみると、現在の「石窯ガーデンテラス」の北側山手あたりに延福寺、「石窯ガーデンテラス」あたりに大休寺、その西側に熊野社の文字がみえます。

〔延福寺〕

雲谷山と号し、足利尊氏公の兄君で早世した足利左馬助高義公の菩提所とされます。

『新編相模國風土記稿』には「延福寺蹟。浄妙寺域内西北ニアリ。足利左馬頭高義(尊氏ノ兄)。契忍禅尼(讃岐守貞氏側室。高義母)。追福ノ為。爰(ここ)ニ創建シ。山ヲ雲谷ト名ツケ。足菴(麟和尚)ヲ開山粗トスト云フ。観應三年二月廿六日。直義入道恵源。当寺に在テ頓滅セリ。管領成氏ノ時ハ。年々二月。必当寺参詣アル事。廃セシ年代詳ナラス。」

とあり、こちらが足利直義公の終焉の地とされています。

足利直義公は、足利貞氏公の三男で室町幕府初代将軍足利尊氏公の同母弟です。

室町幕府開設・草創に活躍し、「三条殿」と称され卓越した政治的手腕により実質的な幕政の最高指導者であったとみられています。

政治手法は比較的保守的とされ、革新派の執事の高師直との間に確執を生じ、養子の直冬の処遇問題も絡んで観応の擾乱が勃発。薩埵峠の戦いで兄の尊氏に敗れ鎌倉に蟄居の後、急死を遂げたとされます。

禅宗を篤く敬って庇護し、 臨済宗高僧の夢窓疎石(夢窓国師)との対話は『夢中問答集』として出版され、尊氏・夢窓疎石とともに後醍醐天皇の菩提のために天龍寺を創建するなどの功績が残っています。

その死因についてはさまざまな説があり、『新編相模國風土記稿』でも含みのある表現をしていますが、ここでは触れません。

〔大休寺〕

『新編鎌倉志』から引用します。

「熊野山(ゆうやさん)と号す。此西の方に熊野の祠あり。大休寺の跡には石垣の跡あり。古き井二つあり。源直義の菩提所なり。此辺直義の旧宅なり。(中略)直義の位牌は浄光明寺にもあり。」

足利直義公の旧宅であり菩提所であったことが記されています。

『新編相模國風土記稿』によると、直義公の創建、月山希一開祖とのこと。

歴史ある名刹だけに境内、近隣に多くの寺社・旧跡が残ります。

浄妙寺の東、芝野には尊氏公の旧宅で代々関東管領の屋敷となった「公方屋敷」がありました。

境内墓地には尊氏公の父、貞氏公の墓と伝わる宝篋印塔もあり、浄妙寺は足利氏とゆかりのふかい寺院です。

山門をくぐらず、右手の道をすすむと鎌足稲荷神社の参道です。

上の浄妙寺山内図では、稲荷明神社は山門向かって左(西側)に記されていますが、鎌足稲荷神社は山門の右手(東側)に位置します。

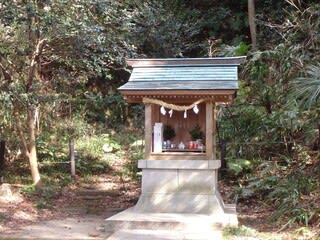

急な階段を登った先が神さびた境内。木立のなかに一間社流造のお社が御鎮座しています。

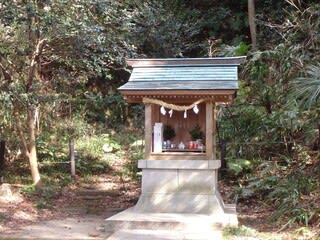

【写真 上(左)】 鎌足稲荷神社参道.

【写真 下(右)】 鎌足稲荷神社

鎌足稲荷神社について、『新編鎌倉志』には「寺の西の岡にあり。浄妙寺の鎮守なり。(中略)往古の縁起うせて、何の御神とも不知といへり。偖(さて)は此御社は、大織冠の御鎮座か。山なる鎮守は、彼霊験の鎌を納められし、鎌倉山是なりとをぼゆるとあり。」とあります。

”大織冠”とは大化三年(647年)から数十年間日本で用いられた冠位(冠位一三階の最高位)で、史上藤原鎌足公だけが授かったとされます。

よって、同書では御祭神は藤原鎌足公であり、このお社が”鎌倉”の地名の発祥であることにまで言及しています。

実際、山内裏山にはいまも「鎌足稲荷」と呼ばれるお社が祀られ、開山堂には「木造藤原鎌足像」が安置されています。

鎌足稲荷神社の由緒書には、ご祭神 稲荷大神とあり、「大織冠藤原鎌足公は乳児の時、稲荷大神さまから鎌を授けられ、以来、常にお護りとして身につけ、大神さまの加護を得られました。(略)大化二年(646年)東国に向かわれ、相模国由井の里に宿泊されました。その夜『あなたに鎌を授けて守護してきたが、今や(蘇我)入鹿討伐という宿願をなし得たから、授けた鎌を我が地に奉納しなさい』との神告があり、お告げのままに鎌を埋納したことによるとされています。」とあります。

これによると、鎌足公は創祀に深く関わられているものの、ご祭神は稲荷大神ということになります。

【写真 上(左)】 三宝荒神堂(旧本寂堂)参道

【写真 下(右)】 三宝荒神堂(旧本寂堂)

本寂堂は鎌足稲荷神社参道右手の階段の上にあり、現在の御祭神は三宝荒神です。

『新編相模國風土記稿』には、「荒神。不動ヲ安ス。足利義兼。多年秘崇空海所筆授。荒神及不動二軸。(中略)令佛工運慶彫所夢二尊之頭身。」とあります。

はっきりとはわかりませんが、義兼公が尊崇していた弘法大師空海お筆の荒神および不動尊の霊夢を受け、運慶に命じて二尊の像を彫らせたという内容に思えます。

また、同書によると本寂堂に「藤原鎌足像」が安置されていたようです。

ただし、現在は参道階段が閉ざされているので、階段下からの参拝となります。

また、Web上では、同寺に淡島明神立像が奉安されていることから、婦人病の祈願所とされてきた、という情報もみられます。

こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第9番、鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)の2つ。

別に御本尊(鎌倉五山第五位)の御朱印を授与されているので御朱印は3種です。

御本尊の釋迦牟尼佛は本堂に御座します。

『新編相模國風土記稿』には「佛殿。古ハ彌陀(立像陳和卿作。是寺伝累記ニ見エタル。二位禅尼カ。白檀ノ阿彌陀ナルヘシ。)ヲ本尊トセシカ今此ヲ外殿ニ置キ釋迦。(是モ寺伝累記ニ見エシ。建暦三年(1213年)実朝カ新造セシ。佛體ナルニヤ。)本尊トス。」とあり、これを信じると当初の佛殿御本尊は阿弥陀如来だった可能性があり、後に、鎌倉三代将軍実朝公新造の釋迦牟尼佛が御本尊となられたことになるます。

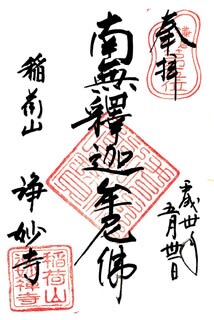

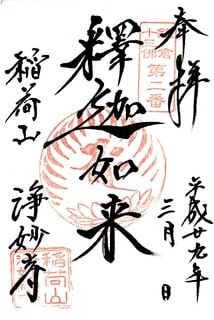

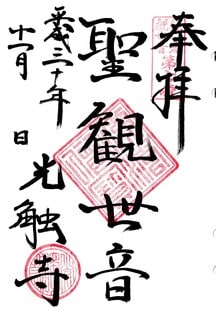

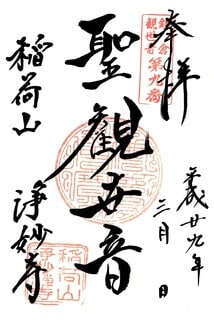

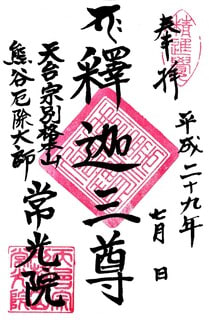

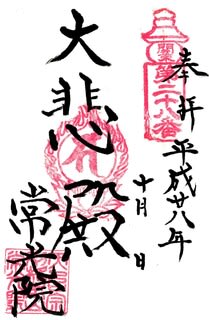

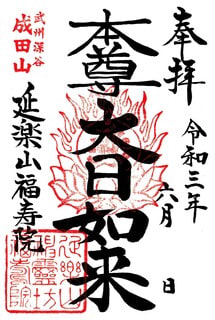

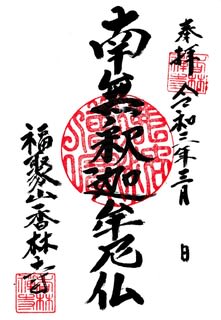

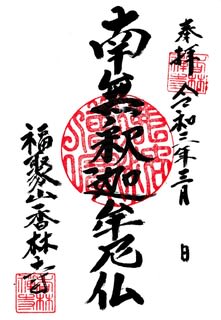

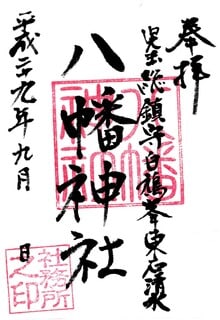

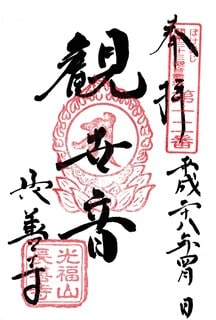

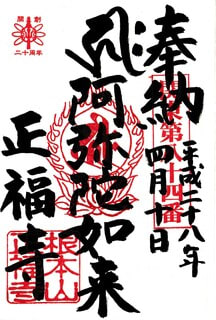

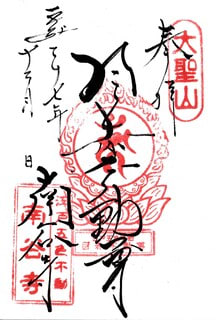

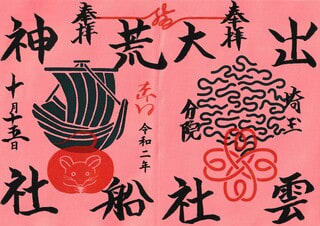

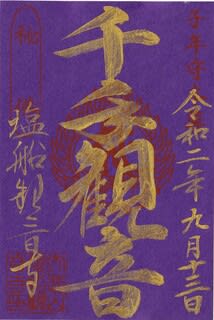

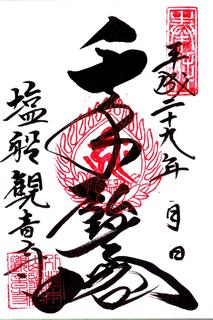

〔 御本尊(鎌倉五山第五位)の御朱印 〕

●主印は三寶印、揮毫は「釋迦牟尼佛」で「鎌倉五山第五位」の印判が捺されています。

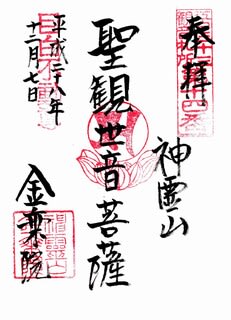

鎌倉三十三観音霊場第9番の札所本尊は本堂に御座す、聖観世音菩薩です。

上記のとおり本堂向拝に観音霊場の札所板が掲げられています。

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

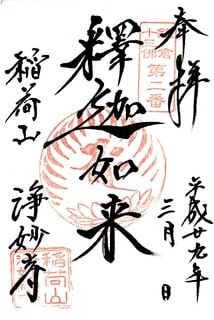

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)の札所本尊も御本尊のお釈迦様とみられます。

御本尊(鎌倉五山)の御朱印揮毫は「南無釋迦牟尼佛」、鎌倉十三仏霊場の御朱印揮毫は「釋迦如来」となっています。

「南無」とは”帰依する”というほどの意味で、「釋迦牟尼佛に帰依します」の意をあらわします。

禅宗寺院の御朱印で多くみられる揮毫です。

これに対し「釋迦如来」は禅宗以外の寺院御朱印で比較的よくみられます。

個人的には「釋迦牟尼佛」は釈尊(歴史的な聖者・修行者あるいは仏教の教主としての存在)、「釋迦如来」は如来(浄土を主宰される悟りを開いた佛)の一尊としての釋迦如来をあらわしているような感じがしていますが、ぜんぜん違うかもしれません。

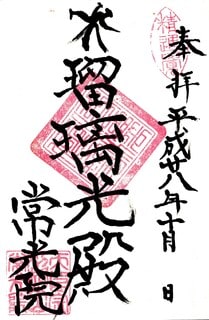

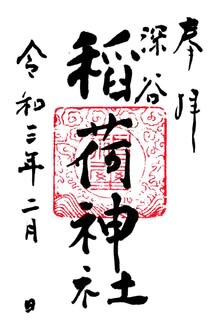

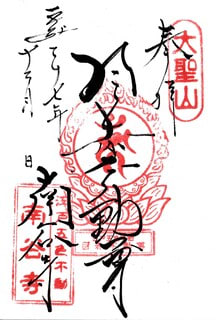

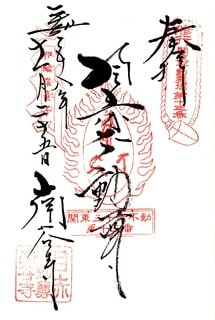

〔 鎌倉十三仏霊場の御朱印 〕

●主印は釋迦如来の種子「バク」の御寶印(蓮華座+宝珠)。

十三仏霊場の御朱印は種子の御寶印が多いですが、こちらもその様式です。

鎌倉に女子をデートに誘う向きも少なくないかと思いますが、こちらのお寺さんはわりあい空いているし、受付のご対応も親切だし、雰囲気は明るいし、歴史の香りも豊かで、和様それぞれの飲食処も完備のうえに達筆の御朱印もいただけるので、かなりポイントを稼げる(笑)のではないでしょうか。

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へつづく。

【 BGM 】

■ 空に近い週末 - 今井美樹

■ Just Be Yourself - 杏里

■ 海のキャトル・セゾン - とみたゆう子

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へつづく。

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へ

A.朝夷奈口

鎌倉市の北東側(横横道路「朝比奈IC」)から入るルートで、十二所、浄明寺、二階堂、西御門、雪の下の寺社をご紹介します。

まずはリストです。

1.十二所神社

神奈川県神社庁Web

鎌倉市十二所285

御祭神:天神七柱、地神五柱

旧社格:村社、旧十二所村鎮守

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

「神奈川県神社庁Web」によると、創建は弘安元年(1278年)。

『十二所権現社再建記』には、「天保八年(1837年)明王院別所恵法が社頭再営を志し、氏子三十余軒により天保九年(1838年)、現在地に再建」とあるそうで、明治維新の際、十二所神社と改称しています。

『新編相模國風土記稿』、山之内庄十二所村光觸寺の項に「熊野社 村の鎮守トス。十二所ノ村名是ニ発起スト云フヘシ。」とあります。

以上から、当初光觸寺境内に熊野社、ないし熊野(十二所)権現社として御鎮座で天保九年(1838年)、現社地に御遷座されたとみられます。

----------

県道204号金沢街道の鎌倉霊園下あたりから鋭角に切り返したあたりにありますが、駐車場はなく、金沢街道沿いの有料Pを利用する必要があります。

滑川の谷筋に面した山肌にあり、十数段の参道階段を昇ると石灯籠一対と端正な石造明神鳥居。その先に入母屋造銅板葺流れ向拝の拝殿。

ちなみに「熊野三所権現」とは、ふつう家津美御子(けつみみこ、スサノオ、本地阿弥陀如来)、速玉(はやたま、イザナギ、本地薬師如来)、牟須美(むすび、イザナミ、本地千手観世音菩薩)をさし、「熊野十二所権現」とはこちらの三柱に五所王子(天照大神、天忍穂耳命、瓊々杵尊命、彦火々出見尊、鸕鶿草葺不合命)と四所明神(軻遇突智命、埴山姫命、彌都波能賣命、稚産霊命)を加えた尊格群とされます。

東京・新宿の十二社の地名も、当地の熊野神社(角筈十二社)に十二所権現を勧請した由緒によるものとされています。

現在の御祭神は「天神七柱・地神五柱」で計十二柱となりますが、こちらが上記の「熊野十二所権現」の神々と符合しているかはわかりません。

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、海老虹梁はなく手挟のみ、中備に波の上で踊る二匹の兎の見事な彫刻(波乗り兎)が彫り込まれています。

NPO法人鎌倉ガイド協会「古都鎌倉史跡めぐり」では、この「波乗り兎」の由来を熊野の(兎の)焼身供養に求めています。

熊野権現と兎の所縁については、山口県長門市三隅兎渡谷村の熊野権現の伝承、山形県南陽市の日本三熊野のひとつ熊野神社本殿の「三羽の隠しうさぎ」などが知られていますが、いずれもどうして兎なのかの理由がわからず、当社の兎さんについてもWebで追ってみましたが現時点ではわかりません。

【写真 上(左)】 中備のうさぎの彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

向拝正面は桟唐戸(閉扉)で上方に「十二所神社」の扁額。本殿は拝殿に連接し、背後の岩壁に接した(おそらく)切妻造妻入りの覆屋のなかと思われますが詳細不明です。

境内社として本殿後背に山の神、疱瘡神、宇佐八幡、地主神などが御鎮座されます。

通常非常駐のようで、御朱印は大町の八雲神社にて授与されています。

※さすがに鎌倉。しょっぱなからWeb情報があふれています。

以降の寺社はさらに情報量が増えると思いますので、当座は適宜端折ってご紹介します。

2.岩蔵山 長春院 光觸寺

公式Web

鎌倉市十二所793

時宗

御本尊:阿弥陀如来(阿弥陀三尊)

札所:鎌倉三十三観音霊場第7番、鎌倉二十四地蔵霊場第5番、鎌倉六阿弥陀霊場第6番

十二所にある時宗寺院で、通常は「光触寺」と書かれ、もともとは「藤觸山」と号していたようです。境内由緒書、公式Webなどからご由緒を追ってみます。

創建は弘安元年(1278年)、開山は作阿上人、開基は一遍上人と伝わります。作阿上人はもともと真言宗の僧でしたが、一遍上人遊行の途次、一遍上人に帰依して時宗に改めたと伝わります。

御本尊の阿弥陀如来は「頬焼阿弥陀」(ほおやけのあみだ)として知られ、当寺に伝わる『頬焼阿弥陀縁起』によると、鎌倉時代のはじめ、仏師運慶が町の局(まちのつぼね)の求めに応じて阿弥陀三尊像を刻したもので、ある時、町局に仕える万歳法師が盗みの疑いを受け頬に焼印を捺されたましたが、不思議なことに法師の頬には焼痕が残らず運慶作の阿弥陀仏の頬につきました。

たびたび修復しても阿弥陀仏の頬の焼痕はついに消えずにいつしか「頬焼阿弥陀」と呼ばれるようになったとの由。

『新編相模國風土記稿』、山之内庄十二所村光觸寺の項によると、その後、町の局は出家して比企谷に岩蔵寺という一宇(カナヤキ(火印)堂とも)を建立し、件の阿弥陀三尊像を御本尊として安置。

建長三年(1251年)、町の局はこの阿弥陀さまの前で端然と往生されたと伝わります。

『光触寺阿弥陀三尊像と頬焼阿弥陀縁起』(美術研究第十三集・熊谷宣夫氏)では、この町の局にかかわる縁起譚は、鎌倉時代中期の仏教説話集『沙石集』巻二の「阿彌陀の利益の事」に類似すると述べられ、実際、対照してもほぼ同様の内容のようです。

『新編鎌倉志』でも光觸寺の項で『沙石集』の説話を引用紹介しています。

『新編相模國風土記稿』に「(阿弥陀像の)厨子ハ(足利)持氏寄進ノ物ナリトソ。(足利)尊氏。氏満。満兼。持氏ノ碑アリ。」とあるので、足利氏重代の尊崇を集めたとも考えられます。

複数のWeb記事に、弘安元年(1278年)に岩蔵寺は現在地へと移ったとあるので、この移転時に岩蔵寺を光觸寺と改号し創建とされたのかもしれません。

寄木造漆箔玉眼の御本尊阿弥陀如来像は両脇侍立像(観音・勢至)とともに「木造阿弥陀如来及両脇侍立像」(鎌倉・彫刻・3躯)、として国重要文化財に指定され、「紙本淡彩頬燒阿弥陀縁起」(鎌倉・絵画・2巻)も国重要文化財に指定されています。

観音像は快慶(安阿彌)、勢至像は湛慶作とも伝わる名作で、後醍醐天皇御宸筆の寺号勅額も蔵します。

なお、十二所神社は当寺の境内社でしたが、天保九年(1838年)に現社地に御遷座と伝わります。

----------

【写真 上(左)】 光触寺橋

【写真 下(右)】 入口

金沢街道から滑川にかかる光触寺橋を渡ったすこし東の山ぎわに、鎌倉の古寺らしい落ち着いたたたずまいをみせています。

【写真 上(左)】 寺号標と頬焼阿弥陀の石碑

【写真 下(右)】 札所碑

道から数段の階段。その先に寺号標、「頬焼阿弥陀」の石碑と札所碑。

山門は切妻桟瓦葺梁行二間の四脚門で見上げに山号扁額、門柱に「頬焼阿弥陀」の木銘が掛けられています。

平石敷の曲がり参道で、正面おくに一遍上人のお像がみえます。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 一遍上人像

一遍上人お像の手前で参道の向きを変えて正面が本堂、向かって右手に「塩嘗地蔵尊」の覆堂。

本堂はおそらく寄棟造(宝形造かも)で銅板葺流れ向拝。向拝柱はありますが水引虹梁まわりは時宗寺院らしく比較的簡素です。

堂前の天水鉢には、時宗の宗紋「隅切り三」が刻されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 天水鉢

向拝上に「光觸寺」の寺号扁額。正面の障子戸がすこし開けられて堂内がのぞめますが、堂内は暗く仏像配置は定かではありません。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 塩嘗地蔵尊

塩嘗地蔵尊の覆堂は手前に六体の石像の六地蔵。おくに光背を背負われた石像の「塩嘗地蔵尊」が御座します。

御朱印は本堂向かって右手の風情ある庭園を回り込んだ庫裡にて拝受しました。お昼時は御朱印授与はお休みのようです。

札所は鎌倉三十三観音霊場第7番、鎌倉二十四地蔵霊場第5番、鎌倉六阿弥陀霊場第6番の3つ。

鎌倉六阿弥陀霊場第6番の札所本尊は、御本尊の「頬焼阿弥陀」とみられます。

〔 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印 〕

鎌倉三十三観音霊場第7番の札所本尊は、平安時代の作と伝わる定朝様の木造聖観音菩薩立像とみられます。(御本尊脇侍の快慶(安阿彌)作の聖観音も考えられますが、通常、阿弥陀三尊の脇侍の観音様は観音霊場の札所本尊にはなられないので、定朝様木造聖観音ではないでしょうか。)

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

鎌倉二十四地蔵霊場第5番は「塩嘗(鹽甞)地蔵尊」です。

その名称の由来は、『新編鎌倉志』によると、金沢・六浦の塩売りが商いで鎌倉に入るたびに光觸寺境内の石地藏に商売繁盛を願って塩をお供えしていたという説。この石地蔵が金色の光を放っていたのを塩売りが塩を打ちかけると光を放たれなくなったからという説などがあります。

どうやらこちらの石地蔵にはもともと塩を嘗められる、という伝承があったようです。

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

↑で、「当座は適宜端折ってご紹介します。」と書きましたが、すこしWeb検索しただけで出てくる出てくる、さすがに鎌倉のお寺です。

検索していくとキリがないので、今後は公式Web、境内由緒書、『新編相模國風土記稿』、『新編鎌倉志』、国・市の公的資料に絞ってまとめてみたいと思います。

3.飯盛山 寛喜寺 明王院

公式Web

鎌倉市十二所32

真言宗御室派

御本尊:不動明王(五大明王)

札所:鎌倉三十三観音霊場第8番、鎌倉二十四地蔵霊場番外、鎌倉十三仏霊場第1番

公式Webおよび鎌倉市観光協会資料などによると、嘉禎元年(1235年)、鎌倉四代将軍藤原頼経公により建立。鎌倉将軍発願によって建立された、市内現存の唯一の寺院とのこと。

鎌倉幕府の鬼門の方角に当たる十二所に鬼門除けの祈願所として五大明王を奉安し、古くから”五大堂”とも呼ばれています。

初代別当は開山の定豪律師(元鶴岡八幡宮別当)。以降、明王院別当職は四箇重職の一つに数えられ、鶴岡八幡宮、永福寺、勝長寿院とならぶ重職とされました。

『吾妻鏡』には、寛喜三年(1231年)、将軍御願寺として五大堂建立の沙汰があり、地相、方角、日時について執権、連署をはじめ、評定衆と陰陽師らが巡検したとあります。

『新編相模國風土記稿』によると、大行寺とも呼ばれたとあり、京の仁和寺直末のようです。

『新編相模國風土記稿』、『新編鎌倉志』によると、この五大堂の建立にあたってはすこぶる複雑な経緯があったようです。

寛喜三年(1231年)10月、五大堂建立の地として二階堂永福寺、大慈寺等を巡検。

『吾妻鏡』によると10月16日永福寺境内に建立の許可?が下されています。

しかし10月19日に「二階堂ノ地ヲ替ヘラレ甘縄ノ地ヲ巡検アリ。」 とあり、甘縄の地に変更となったようです。

11月18日「五大尊像ヲ造始ラル。」

嘉禎元年(1235年)正月15日、「五代尊堂門木作事始アリ。」

(正月)21日「精舎建立ノ事。是マテ北條時房、泰時等。度々勝地ヲ撰レシニ。何レモ煩アルニヨリ。当所ヲ定メラレ。今日総門ヲ建ラル。」「曰 廿一日。御願五大堂建立事。相州武州。度々巡検。被選鎌倉中之勝地。去年雖被定城太郎甘縄地。猶不相叶。頗思食煩之処。相当干幕府鬼門方有此地。毛利蔵人入道西阿領也。拠為御祈祷。相應之所被点之。即被引地訖。仍今日先総門計被建之。」

↑ どうやら、この記述によると、甘縄の地に決まっていた建立地を幕府の鬼門にあたる毛利蔵人入道の領地(十二社?)に改めて総門を建立したようなのです。

甘縄は、安達義景拠点の地といわれています。

安達義景は、鎌倉幕府の有力御家人で北条氏縁戚でもあったため、宝治合戦(三浦氏の乱・宝治元年(1247年))では執権北条側について三浦氏を滅ぼし勢力を確保しましたが、後に義景の子泰盛は内管領・平頼綱との対立により霜月騒動(弘安八年(1285年))を引き起こし、安達一族は滅ぼされました。

霜月騒動ののち、鎌倉幕府は北条の得宗専制の時代に入ったとされます。

安達義景の正室は北条時房の娘(北条時政の孫)でしたが、側室に甲斐源氏の伴野(小笠原)時長の娘を迎えており、泰盛は小笠原の孫にあたります。

北条氏にとって安達氏はもともと侮りがたい存在であり、大きな勢力をもっていた甲斐源氏とつながりがあることも考えると、気を許せる相手ではなかったのでは。

五大明王は極めて強力な祈願仏であり、この祈願仏を安達氏の本拠・甘縄に置くことは、北条執権家として看過できなかったのかもしれません。

上記で「北條時房、泰時等。度々勝地ヲ撰レシニ。何レモ煩アルニヨリ。当所ヲ定メラレ。今日総門ヲ建ラル。」の”煩”とは、このことをさしているのではないでしょうか。

嘉禎元年(1235年)6月29日、鶴岡八幡宮の定豪律師が導師となり、将軍頼経公が参堂して五大明王像の入佛(開眼)供養がなされて創建。

五大明王とは、不動明王、降三世明王、軍茶利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王(ないし烏枢沙摩明王)をさし、この五尊を供養する修法は”五壇法”と呼ばれ、安産祈願、息災、調伏、異国降伏などを目的として修される大法とされました。

”五壇法”は平安後期から密教寺院で隆盛し、神護寺ではすでに天長年間(824-834年)に五大堂が建立され、承和六年(839年)には東寺講堂の五大明王開眼供養の記録が残っています。

”五壇法”は官寺や有力氏族ゆかりの名刹で修されることが多く、政治的な色合いも強かったものとみられています。

五大堂(明王院)建立にあたり、幾度も候補地の巡検や方位や日時の校量がなされ、仏像の造立にあたっても細心の配慮がうかがわれるのは、このような”五壇法”(あるいは五大明王)の政治的な重みを示しているのではないでしょうか。

また、中世、大法(国家的祈祷・修法)の多くは、真言宗系(東密)では小野、広沢の二流(野沢十二流)で修されたと伝わります。

小野流は山科の小野、広沢流は嵯峨の広沢が語源とされており、現在の真言宗御室派につながる仁和御流は広沢流を代表する流れとして知られ、総本山の仁和寺は門跡寺院として高い格式をもちます。

鎌倉幕府鬼門除けの祈願所として五大明王を奉安する五大堂(明王院)が真言宗御室派に属するのも、このような背景があってのことかもしれません。

『新編相模國風土記稿』によると、寺域鎮護の神祠(明王院鎮守)として春日社があり、北条時房、泰時等が参会して五大堂の東方に社地を定めたとあります。

春日社の現況は定かではありませんが、鎌倉四代将軍となった頼経公は、左大臣藤原(九条)道家の子で、春日社は藤原氏の氏神とされているので、そのゆかりで勧請されたのかもしれません。

同書によると山内にはかつて北斗堂があり、仁治元年(1240年)の事曳始は北条泰時が監臨。仁治二年10月に「新造北斗堂」。同月の供養には「将軍頼経公参堂」とあります。

北斗堂で修される(とみられる)北斗法は、主に貴人の息災延命のための修法とされますから、鎌倉将軍(あるいは北条氏執権)の息災延命を願っての建立かもしれません。

『新編相模國風土記稿』には、堂内に北斗七星像および一字金輪像が奉安されたとありますので、やはり北斗法が修されたとみられます。

なお、同書には「今廃シテ。堂址モ詳ナラス。」とあり、現存していないようです。

それにしてもやっぱり鎌倉の名刹、あまりにネタが多すぎて、どうしても文章が長くなります。

---------- (こちらは「境内撮影禁止」なので、写真はあまりありません。)

【写真 上(左)】 滑川からの明王院参道

【写真 下(右)】 山内入口

金沢街道明石橋のあたりから少し北側に入った山ふところにあります。

駐車場はなく、金沢街道沿いの有料パーキングを利用する必要があります。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 冠木門

山内入口に「五大堂明王院」の寺号標。その先の冠木門から本堂に向かってまっすぐ参道が伸びています。

参道の階段手前に「境内撮影禁止」の掲示があるので、そこから先では撮影しておらず、堂宇などの詳細なレポはできません。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 参道から本堂-1

絶妙な位置にこんもりと山肌を背負った、南向きの明るい山内です。

背後は「鎌倉アルプス」とも呼ばれる山々に連なり、人気の天園ハイキングコースの登り口でもあります。

【写真 上(左)】 参道から本堂-2

【写真 下(右)】 本堂

参堂正面の本堂は、おそらく寄棟造茅葺きで格子戸に蔀戸を備えたやさしいイメージのつくり。

二棟ならびで、向かって右手が本堂、左手は客殿かもしれません。

参堂左手に叶地蔵、本堂右手に一願水掛不動尊、その手前に観音堂があります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 観音堂

【写真 上(左)】 本堂前

【写真 下(右)】 本堂(右)と客殿?(左)

庭園の設えも風流で、あまりに絵になるので素人カメラマンが殺到、例によって三脚立てまくりの傍若無人な撮影っぷりを展開したため、閉口したお寺さまがやむなく撮影禁止とされたのかも。

(ちなみにこちらのお寺さまの御朱印対応はとても親切です。)

こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第8番、鎌倉二十四地蔵霊場番外、鎌倉十三仏霊場第1番の3つです。

また、御本尊の御朱印と、ご縁日には大聖歓喜天の御朱印も授与されています。

鎌倉十三仏霊場第1番の札所本尊は、御本尊の不動明王です。

鎌倉は禅寺が多く、不動明王が御本尊の寺院は意外に多くありません。

鎌倉幕府ゆかりの由緒をもたれるこちらのお不動さまが、鎌倉十三仏霊場第1番(不動明王)の札所本尊となられていることは、なるほど頷けるものがあります。

本堂・御本尊は毎月28日のご縁日に護摩供養がおこなわれ拝観することができます。

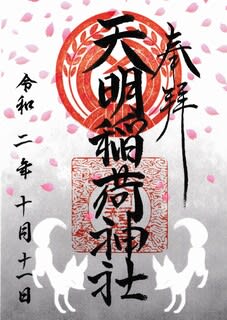

〔 御本尊・不動明王の御朱印 〕

●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。札所印の位置に「鎌倉幕府御願寺」の印が捺されています。

〔 大聖歓喜天の御朱印(ご縁日のみ授与) 〕

●主印は聖天供の供物、大根(蘿蔔根)の印。双身歓喜天の種子「ギャクギャク」の揮毫があります。

●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+宝珠)

【写真 上(左)】 御朱印帳書入(平成29年)

【写真 下(右)】 御朱印帳書入(平成31年)

鎌倉三十三観音霊場第8番の札所本尊は観音堂に御座す、十一面観世音菩薩です。

写真がないので詳細不明ですが、たしか入母屋造桟瓦葺妻入りで身舎幅を超える大がかりな向拝を備えていたかと思います。

また、障子扉が少し開けられ、堂前には札所板が掲げられていました。

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

●主印は不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と思われます。

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

鎌倉二十四地蔵霊場番外の札所本尊は参堂左手に御座す、叶地蔵尊です。

ガイドブックなどには載っていないこともありますが、鎌倉二十四地蔵霊場にはふたつの番外札所があります。(番外を含めると26札所)

こちらの叶地蔵尊と、円覚寺塔頭の伝宗庵の地蔵尊(現在は鎌倉国宝館に寄託)で、どちらも御朱印を拝受できます。

叶地蔵尊は露仏の石像ですが、背後に光背、右手に錫杖、左手に宝珠(如意珠)を持たれ蓮華座に座する存在感のあるおすがたです。

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

●主印は蓮華座+火焔宝珠+種子の御寶印で、種子は地蔵菩薩の「カ」と思われますがちがうかもしれません。御朱印帳書入の御朱印には「番外」の揮毫があります。

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

御朱印は山内左手の庫裡にて拝受できます。

鎌倉十三仏霊場第1番で、専用納経帳も頒布されています。

鎌倉二十四地蔵霊場の叶地蔵尊は、とくに札所掲示はありませんが、申告すれば快く授与いただけます。

ご縁日などには限定御朱印も授与されているようです。

4.稲荷山 浄妙寺

鎌倉市浄明寺3-8-31

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛(釈迦如来)

札所:御本尊(鎌倉五山第五位)、鎌倉三十三観音霊場第9番、鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)

鎌倉五山第五位の高い寺格をもつ、臨済宗建長寺派の名刹です。

文治四年(1188年)、足利宗家二代当主足利義兼により退耕行勇禅師を開山に創建と伝わります。

退耕禅師は四条氏の出とされる鶴岡八幡宮の供僧で、北条政子や源実朝公にも尊崇された高僧です。

当寺は鎌倉時代作とされる「木造退耕禅師坐像」を所蔵し、国重要文化財に指定されています。

退耕禅師は真言密教を学ばれたのち、鶴岡八幡宮の供僧となられ、永福寺、大慈寺など名刹の別当を務められました。

正治二年(1200年)栄西禅師(日本の臨済宗開祖)鎌倉下向の際、退耕禅師は寿福寺で参禅されたとも伝わり、建永元年(1206年)東大寺大勧進職。

承久元年(1219年)には高野山に金剛三昧院を開創され、禅密兼修の名僧としてその名を残されています。

また、退耕禅師は北条政子出家の際の戒師で、源実朝公の正室御台所坊門信子も禅師のもとで落飾したとされ、鎌倉将軍家の篤い帰依を受けました。

浄妙寺は当初は真言宗で極楽寺と号しました。

建長寺の開山蘭渓道隆(1213-1278年)の弟子、月峯了然が住職のとき臨済宗に改められ、正嘉年間(1257-59年)頃に寺号も浄妙寺と改めました。

中興開基は足利尊氏公の父、貞氏公で、室町時代は鎌倉公方の菩提寺として隆盛し、外門、総門、山門、仏殿、法堂方丈、禅堂、経堂など七堂伽藍を備え多くの塔頭を擁する大寺院であったと伝わります。

『新編鎌倉志』は、中興開基について「按ずるに、源尊氏の父、讃岐守貞氏を、浄妙寺殿貞山道観と号す。元弘元年九月五日逝去、当寺の旦那にて、当寺を修復の御浄妙寺と改めたると見へたり。昔は当寺を極楽寺と号すと。」と記しています。

歴代の往寺として約翁徳倹・高峰顕日・竺仙梵僊・天岸慧広などの名僧を輩出しています。

浄妙寺は鎌倉五山の第五位です。

鎌倉五山とは臨済宗寺院の寺格で鎌倉にある五つの高位の寺院をさし、もとはインドの五精舎十塔所にならって創設されたともいわれています。

京にも五山がありますが、京に先立ち鎌倉で五山が定められたとする説、もともとは鎌倉と京の寺院で構成されていたという説など諸説あるようです。

至徳三年(1386年)、室町幕府三代将軍・足利義満公が南禅寺を別格として五山之上とし、京都の天竜寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺、鎌倉の建長寺、圓覚寺、壽福寺、浄智寺、浄妙寺をそれぞれ五山に決定し、以降固定化しました。

『新編鎌倉志』には、

「至徳三年七月、源義満、五山の座次を定め、建長寺を第一として、京師天竜寺の次也。圓覚寺を第二、壽福寺を第三、浄智寺を第四、浄妙寺を第五とす。是より先、座位の沙汰あらず。」とあります。

----------

【写真 上(左)】 金沢街道からの参道

【写真 下(右)】 山内入口

間違いやすいですが、このあたりの地名は「浄明寺」、寺号は「浄妙寺」です。

かつては寺社から地名をいただく場合、そのままの字を写すことをはばかり、一字を替えて名付けることがあったそうです。こちらもその例かもしれません。

金沢街道沿いに駐車場があり、そこから北に向かってまっすぐ参道が延びています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標と山門

さらに進むと山門。切妻屋根本瓦葺の脇門付き四脚門で、さすがに名刹らしい風格を備えています。

くぐって左脇が拝観受付で、御朱印もこちらで授与されています。

拝観前に御朱印帳をお預けし、拝観後に受け取るシステムで、ご親切な対応をいただけます。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 冬の参道-1

【写真 下(右)】 冬の参道-2

低木メイン、南傾のすこぶる明るい山内で、うっそうと幽邃な寺院の多い鎌倉の禅寺では異色ともいえる開放感があります。

かつては七堂伽藍や塔頭を連ねたこの名刹も、いまは総門(山門)、本堂、客殿、庫裏という比較的シンプルな伽藍構成となっています。

境内は国指定史跡に指定されています。

【写真 上(左)】 5月の参道

【写真 下(右)】 本堂下

【写真 上(左)】 5月の本堂

【写真 下(右)】 本堂と客殿?

山門から本堂に向かってまっすぐに参道が延びています。

おそらく寄棟造銅板葺。円筒状の大棟と、起り気味の屋根が美しい本堂です。

左手にある客殿?の入母屋屋根も銅板葺起り気味で、本堂と絶妙なバランスを保ち、本堂身舎右側に設えられた唐破風もいいアクセント。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 客殿?

向拝柱はなく、桁行に格子戸が連なり、中央見上げには鎌倉三十三観音霊場の札所板と「方丈」の扁額が掲げられています。

向拝の扉は開け放たれ、堂内をうかがうことができます。

【写真 上(左)】 本堂向拝-1

【写真 下(右)】 本堂の札所板と扁額

【写真 上(左)】 本堂向拝-2

【写真 下(右)】 左手からの本堂

【写真 上(左)】 右が本堂、左が開山堂

【写真 下(右)】 開山堂扁額

本堂裏手には別棟の開山堂が連接しています。

こちらは、開山塔(祖塔、光明院)の流れを汲む堂宇と思われ、『新編鎌倉志』では、「開山(退耕行勇禅師)の像あり。又源直義像あり。又光明院殿本覺大姉と書たる位牌(裏に法樂寺殿嫡女)」とあり、足利家三代目当主義氏公の院号は法樂寺殿、息女(四条隆親室)の院号は光明院殿と伝わるため、義氏公の息女とのゆかりを説いています。

【写真 上(左)】 「喜泉庵」入口

【写真 下(右)】 枯山水庭園と「喜泉庵」

【写真 上(左)】 「喜泉庵」

【写真 下(右)】 「喜泉庵」の軒先

本堂左手に枯山水庭園と茶堂「喜泉庵」があり、枯山水の庭を眺めつつ茶菓をいただくことができます。

【写真 上(左)】 石窯ガーデンテラス

【写真 下(右)】 石窯ガーデンテラスのパン

そこから小道を登っていくと、スコットランド人ガーデンデザイナーが手掛けるイングリッシュガーデンと築90年の洋館を改装したベーカリーレストラン「石窯ガーデンテラス」。

ふつうお寺にイングリッシュガーデンやパン工房はイメージ的に違和感がありますが、このすこぶる明るい浄妙寺の境内では不思議なほどマッチしています。

【写真 上(左)】 直義公墓所への道

【写真 下(右)】 直義公墓所

「石窯ガーデンテラス」から北側に延びる小道は足利直義公の墓所。

小道分岐から西側すぐが6.(浄明寺)熊野神社の社頭になりますが、ゲートがあるのでここから直接熊野神社へは行けません。

ここまで来ると、展望が開け、滑川の谷越しに鎌倉の名山、衣張山(きぬはりやま)を望めます。

【写真 上(左)】 ゲートの先が熊野神社の社頭

【写真 下(右)】 衣張山

この辺りは足利直義公ゆかりの史跡があったところで、少しく辿ってみます。

『新編鎌倉志』から浄妙寺山内図を転載します。(出所:国立国会図書館DC/保護期間満了)

この図をみると、現在の「石窯ガーデンテラス」の北側山手あたりに延福寺、「石窯ガーデンテラス」あたりに大休寺、その西側に熊野社の文字がみえます。

〔延福寺〕

雲谷山と号し、足利尊氏公の兄君で早世した足利左馬助高義公の菩提所とされます。

『新編相模國風土記稿』には「延福寺蹟。浄妙寺域内西北ニアリ。足利左馬頭高義(尊氏ノ兄)。契忍禅尼(讃岐守貞氏側室。高義母)。追福ノ為。爰(ここ)ニ創建シ。山ヲ雲谷ト名ツケ。足菴(麟和尚)ヲ開山粗トスト云フ。観應三年二月廿六日。直義入道恵源。当寺に在テ頓滅セリ。管領成氏ノ時ハ。年々二月。必当寺参詣アル事。廃セシ年代詳ナラス。」

とあり、こちらが足利直義公の終焉の地とされています。

足利直義公は、足利貞氏公の三男で室町幕府初代将軍足利尊氏公の同母弟です。

室町幕府開設・草創に活躍し、「三条殿」と称され卓越した政治的手腕により実質的な幕政の最高指導者であったとみられています。

政治手法は比較的保守的とされ、革新派の執事の高師直との間に確執を生じ、養子の直冬の処遇問題も絡んで観応の擾乱が勃発。薩埵峠の戦いで兄の尊氏に敗れ鎌倉に蟄居の後、急死を遂げたとされます。

禅宗を篤く敬って庇護し、 臨済宗高僧の夢窓疎石(夢窓国師)との対話は『夢中問答集』として出版され、尊氏・夢窓疎石とともに後醍醐天皇の菩提のために天龍寺を創建するなどの功績が残っています。

その死因についてはさまざまな説があり、『新編相模國風土記稿』でも含みのある表現をしていますが、ここでは触れません。

〔大休寺〕

『新編鎌倉志』から引用します。

「熊野山(ゆうやさん)と号す。此西の方に熊野の祠あり。大休寺の跡には石垣の跡あり。古き井二つあり。源直義の菩提所なり。此辺直義の旧宅なり。(中略)直義の位牌は浄光明寺にもあり。」

足利直義公の旧宅であり菩提所であったことが記されています。

『新編相模國風土記稿』によると、直義公の創建、月山希一開祖とのこと。

歴史ある名刹だけに境内、近隣に多くの寺社・旧跡が残ります。

浄妙寺の東、芝野には尊氏公の旧宅で代々関東管領の屋敷となった「公方屋敷」がありました。

境内墓地には尊氏公の父、貞氏公の墓と伝わる宝篋印塔もあり、浄妙寺は足利氏とゆかりのふかい寺院です。

山門をくぐらず、右手の道をすすむと鎌足稲荷神社の参道です。

上の浄妙寺山内図では、稲荷明神社は山門向かって左(西側)に記されていますが、鎌足稲荷神社は山門の右手(東側)に位置します。

急な階段を登った先が神さびた境内。木立のなかに一間社流造のお社が御鎮座しています。

【写真 上(左)】 鎌足稲荷神社参道.

【写真 下(右)】 鎌足稲荷神社

鎌足稲荷神社について、『新編鎌倉志』には「寺の西の岡にあり。浄妙寺の鎮守なり。(中略)往古の縁起うせて、何の御神とも不知といへり。偖(さて)は此御社は、大織冠の御鎮座か。山なる鎮守は、彼霊験の鎌を納められし、鎌倉山是なりとをぼゆるとあり。」とあります。

”大織冠”とは大化三年(647年)から数十年間日本で用いられた冠位(冠位一三階の最高位)で、史上藤原鎌足公だけが授かったとされます。

よって、同書では御祭神は藤原鎌足公であり、このお社が”鎌倉”の地名の発祥であることにまで言及しています。

実際、山内裏山にはいまも「鎌足稲荷」と呼ばれるお社が祀られ、開山堂には「木造藤原鎌足像」が安置されています。

鎌足稲荷神社の由緒書には、ご祭神 稲荷大神とあり、「大織冠藤原鎌足公は乳児の時、稲荷大神さまから鎌を授けられ、以来、常にお護りとして身につけ、大神さまの加護を得られました。(略)大化二年(646年)東国に向かわれ、相模国由井の里に宿泊されました。その夜『あなたに鎌を授けて守護してきたが、今や(蘇我)入鹿討伐という宿願をなし得たから、授けた鎌を我が地に奉納しなさい』との神告があり、お告げのままに鎌を埋納したことによるとされています。」とあります。

これによると、鎌足公は創祀に深く関わられているものの、ご祭神は稲荷大神ということになります。

【写真 上(左)】 三宝荒神堂(旧本寂堂)参道

【写真 下(右)】 三宝荒神堂(旧本寂堂)

本寂堂は鎌足稲荷神社参道右手の階段の上にあり、現在の御祭神は三宝荒神です。

『新編相模國風土記稿』には、「荒神。不動ヲ安ス。足利義兼。多年秘崇空海所筆授。荒神及不動二軸。(中略)令佛工運慶彫所夢二尊之頭身。」とあります。

はっきりとはわかりませんが、義兼公が尊崇していた弘法大師空海お筆の荒神および不動尊の霊夢を受け、運慶に命じて二尊の像を彫らせたという内容に思えます。

また、同書によると本寂堂に「藤原鎌足像」が安置されていたようです。

ただし、現在は参道階段が閉ざされているので、階段下からの参拝となります。

また、Web上では、同寺に淡島明神立像が奉安されていることから、婦人病の祈願所とされてきた、という情報もみられます。

こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第9番、鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)の2つ。

別に御本尊(鎌倉五山第五位)の御朱印を授与されているので御朱印は3種です。

御本尊の釋迦牟尼佛は本堂に御座します。

『新編相模國風土記稿』には「佛殿。古ハ彌陀(立像陳和卿作。是寺伝累記ニ見エタル。二位禅尼カ。白檀ノ阿彌陀ナルヘシ。)ヲ本尊トセシカ今此ヲ外殿ニ置キ釋迦。(是モ寺伝累記ニ見エシ。建暦三年(1213年)実朝カ新造セシ。佛體ナルニヤ。)本尊トス。」とあり、これを信じると当初の佛殿御本尊は阿弥陀如来だった可能性があり、後に、鎌倉三代将軍実朝公新造の釋迦牟尼佛が御本尊となられたことになるます。

〔 御本尊(鎌倉五山第五位)の御朱印 〕

●主印は三寶印、揮毫は「釋迦牟尼佛」で「鎌倉五山第五位」の印判が捺されています。

鎌倉三十三観音霊場第9番の札所本尊は本堂に御座す、聖観世音菩薩です。

上記のとおり本堂向拝に観音霊場の札所板が掲げられています。

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

鎌倉十三仏霊場第2番(釈迦如来)の札所本尊も御本尊のお釈迦様とみられます。

御本尊(鎌倉五山)の御朱印揮毫は「南無釋迦牟尼佛」、鎌倉十三仏霊場の御朱印揮毫は「釋迦如来」となっています。

「南無」とは”帰依する”というほどの意味で、「釋迦牟尼佛に帰依します」の意をあらわします。

禅宗寺院の御朱印で多くみられる揮毫です。

これに対し「釋迦如来」は禅宗以外の寺院御朱印で比較的よくみられます。

個人的には「釋迦牟尼佛」は釈尊(歴史的な聖者・修行者あるいは仏教の教主としての存在)、「釋迦如来」は如来(浄土を主宰される悟りを開いた佛)の一尊としての釋迦如来をあらわしているような感じがしていますが、ぜんぜん違うかもしれません。

〔 鎌倉十三仏霊場の御朱印 〕

●主印は釋迦如来の種子「バク」の御寶印(蓮華座+宝珠)。

十三仏霊場の御朱印は種子の御寶印が多いですが、こちらもその様式です。

鎌倉に女子をデートに誘う向きも少なくないかと思いますが、こちらのお寺さんはわりあい空いているし、受付のご対応も親切だし、雰囲気は明るいし、歴史の香りも豊かで、和様それぞれの飲食処も完備のうえに達筆の御朱印もいただけるので、かなりポイントを稼げる(笑)のではないでしょうか。

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へつづく。

【 BGM 】

■ 空に近い週末 - 今井美樹

■ Just Be Yourself - 杏里

■ 海のキャトル・セゾン - とみたゆう子

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)へつづく。

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/01/25 補足UP・2021/01/31 補足UP・2022/01/14 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)

29.白山神社 (高崎市白岩町)

30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)

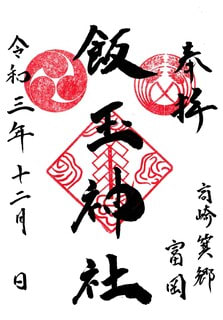

31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)

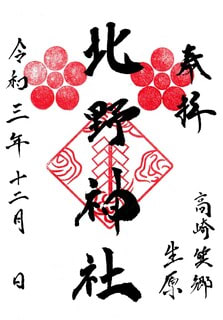

32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)

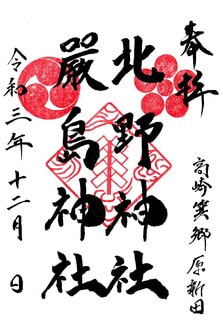

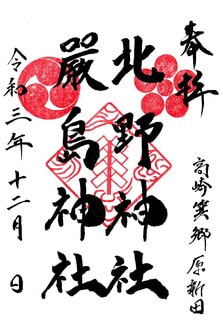

33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)

34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)

35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)

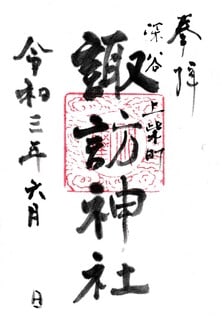

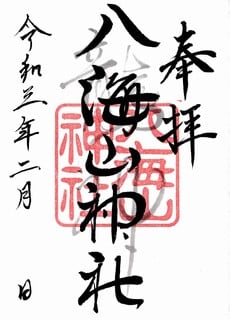

36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)

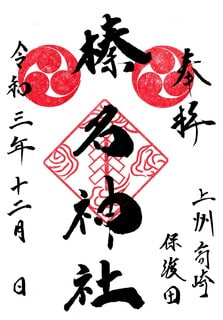

37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)

38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)

39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)

40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)

41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)

42.菅原社 (高崎市金古町)

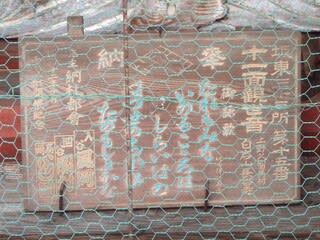

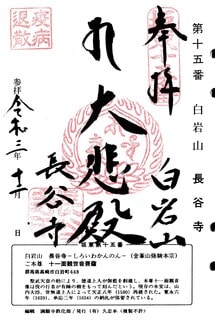

28.白岩山 長谷寺(白岩観音)

高崎市白岩町448

金峯山修験本宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格、群馬郡三十三観音霊場第31番

札所本尊:十一面観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第15番)、十一面観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)

坂東三十三箇所(観音霊場)の札所として広く知られている寺院です。

開基・寺歴については諸説あるようです。

坂東三十三箇所の公式Webには、「創立は文武天皇朱鳥年中、開基は役ノ行者」とあります。

『西国秩父坂東観音霊場記図絵』(国会図書館DC、コマ番号183/194)には以下の記述があります。

「武蔵白石山長谷寺の本尊は役の優婆塞からす川の天狗に誘引れて始て山上に登り呪文を唱えしかば十一面の大士現はれしを獨鈷にてはらひたれば大士は柳の枝に止りふたゝび不動明王現れたる姿を刻みて靈石の上に安置せり其後當地の高崎氏が四十二の厄難除に行基大士件の柳を以て此本尊を刻み與へ大難を免しめしなり」

これによると、当寺の開基伝承には役の優婆塞(役の行者)、行基が関係していることがわかります。

また、『新上州・観音霊場三十三カ所』(新上州観音霊場会)には、「(この地は)役の行者の苦行の跡地」とあります。

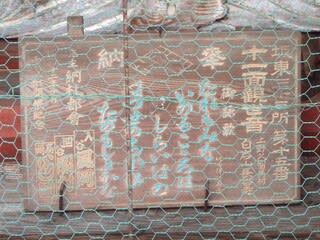

山内の案内板には、「朱鳥年間(686-696年)に開基されたことが『長谷寺縁起絵巻』に伝えられている。」「鎌倉時代中期・天福年間(1233年)に成立した坂東三十三ヵ所のうち、第十五番の札所となった白岩観音堂へは中世以降、多くの巡礼者たちが訪れた。」とあります。

さらに『坂東観音巡礼』(満願寺教化部)には「寺伝」として下記内容の記載があります。

・孝徳天皇(645-654年)のころ、越後の修験僧・大坊が白山への帰途留錫し、土人形を造顕して祈願することを知らしめて始まる。

・源義家や頼朝、新田義貞などの武将により堂宇の修理がなされる。

・永禄六年(1563年)、武田信玄が箕輪城主・長野業政を攻めたとき兵火にあって消失し、その後山内大坊、世無道上人により再建。

当寺には『上野国群馬郡白岩長谷寺慈眼院縁起』という巻物が伝わっており、原文は確認できていないですが、こちらのWebに記載されているので、要点を抜粋引用させていただきます。

・延暦年間(782-806年)から大同年間(806-810)年にかけては伝教大師最澄や弘法大師も当寺を訪れ、仁寿元年(851年)には在原業平が堂宇を修繕。

・歴代領主や源頼朝、新田義貞、上杉氏などから帰依を受け、天文元年(1532年)上杉憲政が伽藍を整備して隆盛し日本三長谷に数えられた。

・武田の兵火により消失した本堂の再建(天正八年(1580年))を果たしたのは武田勝頼。

金峯山修験本宗は、吉野の金峯山寺を総本山とする修験道系の宗派で、昭和23年(1948年)に立宗されました。

修験道の流れはすこぶる複雑で、教義についても様々な解釈がありますので、詳細については金峯山寺の公式Webをご覧ください。

総本山・金峯山寺の開創は役行者神変大菩薩が白鳳年間(650-654年)に修行に入られ、金剛蔵王大権現を感得されて、このお姿を山桜に刻んで山上ケ岳(現:大峯山寺本堂)と山麓の吉野山(現:金峯山寺蔵王堂)に祭祀されたことと伝えられています。

長谷寺で金剛蔵王大権現を祀られているかは確認できていませんが、役行者は開基として祀られており、上記のとおり、役行者(役ノ尊者)の御朱印の種子は金剛蔵王大権現の種子「ウン」が用いられていると思われます。

関東に金峯山修験本宗の寺院は少なく、品川区二葉の大照山相慈寺不動堂(金峯山寺東京別院)が知られていますが、長谷寺(白岩観音)は札所としては稀少な例では。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道

参道入口に「金峯山 修験本宗 白岩山 長谷寺」の寺号標と石灯籠一対。

参道はすぐに向きを変えて、本堂に向かいます。

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 仁王門扁額

左に手水舎、正面に仁王門で、仁王門は切妻造銅板葺、三間一戸の八脚単層門で木部朱塗

り。両脇間に仁王尊像が鎮座し、戸部見上げには「白岩山」の扁額。

むくり気味の屋根が引き締まった印象を与え、高崎市の指定重要文化財に指定されています。

門をくぐると右手に鐘楼、そのおくが寺務所、正面が本堂で、高低差も少なく比較的シンプルな伽藍構成です。

【写真 上(左)】 仁王門内の参道

【写真 下(右)】 開山堂跡地

参道左手には開山堂跡地。

案内板には「長谷寺を開山された修験道の祖『役行者様』の像を安置する堂」で(開山堂建立予定)と記されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 唐破風

本堂(観音堂)は存在感があります。

入母屋造銅板葺で正面に大がかりな唐破風向拝を起こしています。

この唐破風の端部(水引虹梁の上)はすべて彩色の彫刻群で埋め尽くされ、隙間がありません。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 坂東霊場の札所板

向拝はふところ深くやや薄暗くなっており、秘仏の多い十一面観世音菩薩が御座す、観音堂らしい佇まいです。

本堂(観音堂)および仁王門は高崎市の指定重要文化財に指定されています。

なお、この本堂(観音堂)は2021年12月に新築落慶し、境内の伽藍構成もいくつか変更されています。

【写真 上(左)】 長谷寺の新本堂-1

【写真 下(右)】 長谷寺の新本堂-2

秘仏の御本尊十一面観音立像は、カヤ材の一木割矧造で平安時代後期(藤原時代)の作とされ、県指定重要文化財に指定されています。

前立像は桧の寄木造で玉眼がはめ込まれ、全体に金箔が施されている仏像で、鎌倉時代末の作と推定され、こちらも県指定重要文化財に指定されています

御朱印は寺務所内の授与所にて拝受できます。

坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格霊場(第23番の次)、役ノ行者(役ノ尊者)の3種の御朱印が授与されています。(現在、役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印の授与は不明。)

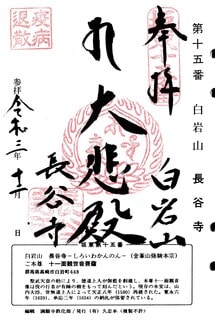

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印(専用納経帳/御朱印帳) 〕

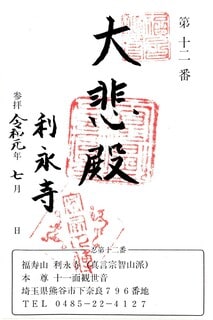

中央に御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」の揮毫と三尊の種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「大悲殿」の揮毫。

右上には「坂東十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

三尊の種子は、おそらく中央が御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」、右が毘沙門天の種子「ベイ」、左が不動明王の種子「カン/カーン」と思われます。

十一面観世音菩薩と毘沙門天と不動明王の三尊を安置する例はかなりあるので、その様式の種子かと思われます。

(十一面観世音菩薩の脇侍として、毘沙門天と不動明王が御座されている例 → 甲府の青松院)

〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

尊格構成は上の坂東霊場と同様です。

右上には「上州別格霊場」の札所印。右下には山号の揮毫があります。

〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

見開き御朱印です。右側は「上州別格霊場」と同様。左側には御本尊の「十一面観世音菩薩」と御詠歌が印刷されています。

〔 役ノ尊者(役ノ行者)の御朱印 〕

当山の開基とされる役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印です。

中央にはおそらく金剛蔵王権現の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「役ノ尊者」の揮毫。

右上には「東国金峯山修験道場 白岩山 長谷寺」の印。右下には山号の揮毫、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

29.白山神社

公式Web

高崎市白岩町450

御祭神:菊理媛大神

御朱印揮毫:白山神社(印判)

公式Webの社伝(白山記(しらやまき))によると、「白鳳年中白山々 伊邪那美の神を奉祀、守護神とす」。

「白鳳」はいわゆる私年号で、通説では白雉(650-654年)の別称とされます。

加賀の白山はふるくから霊山として崇められ、養老元年(717年)に越前の泰澄大師によって開山。

主峰の御前峰に奥宮が創建され、白山妙理大権現が奉祀されたと伝わります。

白山信仰は神仏混淆(修験道)の色彩が強く、白山妙理大権現(白山権現)は伊弉冊尊の化身、本地仏は十一面観世音菩薩、別当は白山寺(白山本宮)であったと伝わります。

全国の白山神社の総本社、白山比咩神社(石川県白山市)の御祭神は白山比咩大神(=菊理媛尊)、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱。

菊理媛大神(ククリヒメ)は、伊弉諾尊(伊邪那岐)および伊弉冉尊(伊邪那美)とふかいかかわりをもつ神様で、国内の一宮一覧である『大日本国一宮記』には「白山比咩神社、下社(本宮)伊弉冊尊、上社(三ノ宮)菊理媛、号白山権現」と記されています。

文明十二年(1480年)、白山寺(白山本宮)が加賀一向一揆の攻撃で焼失し三ノ宮に遷座したこともあいまって、白山信仰と菊理媛の関係については諸説ありますが、江戸時代の多くの書物には白山比咩神と菊理媛は同一神と記されています。

明治初期の神仏分離により修験道としての白山権現は廃され白山比咩神社として改組されましたが、全国の白山権現の多くは白山神社となり、菊理媛神を御祭神としています。(菊理媛神とともに伊弉諾尊、伊弉冉尊を御祭神とする例も多くあり。)

当社社伝には「白山権現の本地である十一面観世音を役の行者小角が背負い、碓日峰(碓氷峠)に至り『どこかに奉祀する霊地はないかと・・・』その地を探し現在の高崎市白岩町にて謹んで祀られる(中略)これが、本尊十一面観世音であり守護神として伊邪那美の神を祀った。これが白山神社になった所以である。」とあります。

永禄六年(1563年)、武田勢による箕輪城攻略の兵火で社殿は消失しましたが、明治二年(1869年)には神仏区画令により(白岩一村の)総鎮守となったといいます。

場所は長谷寺(白岩観音)のすぐとなりです。

参拝時に長谷寺(白岩観音)の駐車場は利用できません。

当社の駐車場はこちらになります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鳥居

長谷寺(白岩観音)の参道入口横から山手方向に登っていきます。

参道起点から鳥居も拝殿も見えるので迷うことはありません。

鳥居は朱塗りの明神鳥居で、高さのある亀腹が目をひきます。

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 向拝

正面の拝殿は、入母屋造銅板葺流れ向拝の整った外観。

水引虹梁まわりは拝殿幕でおおわれて詳細不明。身舎にかけて海老虹梁。

向拝正面は桟唐戸で見上げに「白山神社」の扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 境内社

往年の神仏混淆を物語るように、境内各所に石碑の境内社が祀られています。

こちらは、有名な八王子了法寺の萌えキャラを担当されたとろ美さんが手がけた御朱印帳が有名です。

限定のようですが、はるな式典埋木舎の事務所(高崎市下室田町884-1)で入手できるかもしれません。

通常は非常駐で、拝殿前に書置御朱印が用意されています。

Web情報によると、境内社の大山祇神、北野社、若宮八幡宮、稲荷社、猿田彦大神、蠶影山大神などの御朱印も授与されているようですが、こちらは時期限定かもしれません。

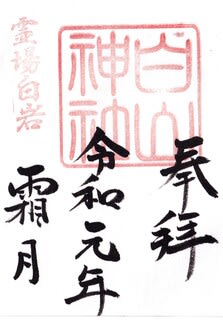

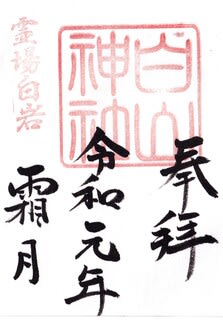

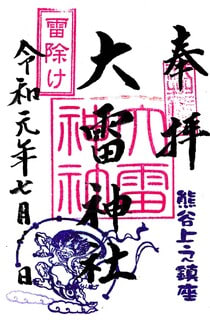

〔 御朱印 〕

社号印と「霊場白岩」の印が捺されているシンプルな御朱印です。

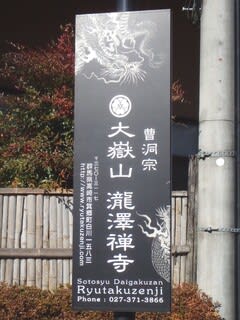

30.大嶽山 瀧澤寺

公式Web

高崎市箕郷町白川1583

曹洞宗

御本尊:釈迦三尊

札所:

札所本尊:

高崎市箕郷町の山あいにある曹洞宗寺院。

公式Webの寺伝によると、平城天皇の御代(806-809年)に慈覚大師が開山駐錫の聖地としてこの地に一堂を建立。

不動尊と二童子が安置され、満行山 不入院 瀧澤禅寺と号して開創。

550年後に厚山慶淳和尚が曹洞宗に改宗したとされます。

ここで気になったのは、開創時の「満行山」という山号です。

このエリア(榛名東麓)において、「満行」という名称は格別な意味をもっていると考えられるからです。

以前引用した『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)を当たると、でてきました大嶽山 瀧澤寺の縁起が。

しかも「船尾山炎上譚」にふかくかかわる内容です。

要点を上記論文から引用させていただきます。

・瀧澤寺は古くは天台宗の寺院で慈覚大師円仁の開山。不入の滝がある地に満行山 不入院 瀧澤寺があった。

・天喜四年(1056年)、千葉左衛門常胤は、源頼義公の奥州討伐軍に従ってこの地を過ぎた際、一子相満を修学のため寺に預けた。

・その後、相満が行方知れずとなり、常胤は寺僧が隠したと思い火を放ち一山を焼いたが相満は見つからなかった。

・この時僧が不動尊を擁して難を逃れ、霊夢を得て一堂を結んだのが現在の瀧澤寺だという。(なお、論文筆者は時代的に「常胤」は「常将」であろうと記されている。)

船尾山 柳澤寺の縁起には太夫満行が榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建とあります。

当寺の当初の山号「満行山」、そして上記の縁起からして、太夫満行が榛名山中に創建した"妙見院息災寺"となんらかのゆかりをもつのではないでしょうか。

なお、高崎市資料には、井伊直政の伯父である中野越後守が天正年間(1573-1592年)に再興とあります。

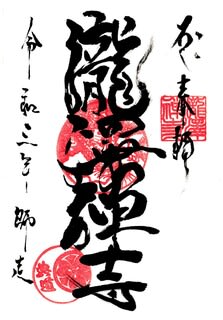

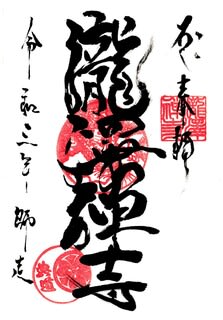

霊場札所ではないありませんが、「曹洞宗ナビ」に「御朱印あり」とあったので、参拝してみました。

【写真 上(左)】 瀧澤寺

【写真 下(右)】 瀧澤寺の本堂

山裾を巧みに利用した山内は奥行きがあり、予想以上に規模が大きく宿坊「紫雲」も併設されています。

入口に二体の石造仁王尊像。

右手の「巡り経蔵」は市指定重要文化財で、白亜の建物の中では、経巻を納めた六角形に区切られた棚が中央の主軸を中心に回る仕組みになっているそうです。

その先に鯉が泳ぐ池と山門。

本堂は入母屋造桟瓦葺で、張り出しの大きな軒唐破風つきの向拝を構えています。

どこを切り取っても純和風のつくりで、宿坊では精進料理を提供し、座禅ができることもあって外国人観光客に受けそう。

実際、サインやWebに英語表記があり、こういう層も受け入れているかもしれません。

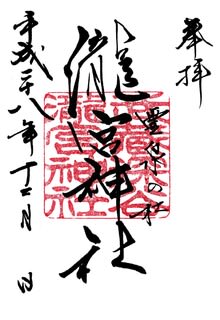

【写真 上(左)】 瀧澤寺のサイン

【写真 下(右)】 瀧澤寺の御朱印

ご住職は気さくな感じの方で、本堂内に上げていただき、堂内のご説明もして下さいました。

本堂欄間の彫刻は明治初期の相沢比吉の作で、目の不自由だった相沢比吉が三年間の時間を要して彫り上げた夫婦龍とのこと。

境内の銀杏の古木から掘り出し、玉を握っているのが男龍。爪の数などのご説明もいただきました。

御朱印は庫裡にて直書いただけました。

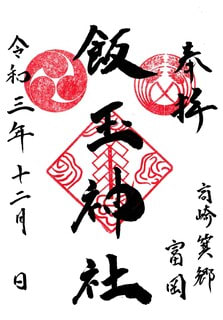

31.(箕郷町富岡)飯玉神社

高崎市箕郷町富岡254

主祭神:宇気母智神

旧社格:村社

御朱印揮毫:(箕郷富岡)飯玉神社

情報が少ないですが、『群馬県群馬郡誌』によると旧村社のようで、御祭神は宇気母智神、創建は寛永六年(1629年)、氏子戸数は115となっています。

所在は車郷村(くるまさとむら)大字富岡で、車郷村は昭和30年(1955年)4月に箕輪町と合併して箕郷町となっています。

鳴沢湖そばの高崎市立車郷小の東側に御鎮座。

石垣に囲まれた社頭。その先に石造りの明神鳥居で「正一位 飯玉大明神」の扁額が掲げられています。

正面に入母屋造桟瓦葺妻入の拝殿。見上げれば妻飾りに蕪懸魚と大棟鬼板には経の巻獅子口。

妻部に向拝を構え、向拝柱、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。

社殿裏手には、数座の境内社が御鎮座。

すぐそばの真福寺観音堂には石神仏群が残り、市指定重要文化財に指定されています。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

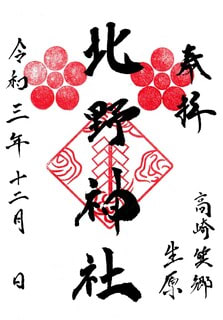

32.(生原)北野神社

高崎市箕郷町生原1739-1

主祭神:菅原道真公ほか五柱

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:(生原)北野神社

例大祭の稲荷流獅子舞、”あばれ獅子”で知られる箕郷町生原(おいばら)地区の天神様です。

境内由緒書によると、永禄三年(1560年)の勧請と伝えられ、現在の社殿は、榛名神社の双龍門などで知られる原山の棟梁清水和泉(充賢)と、熊谷の彫刻師小林源太郎の手により文久元年(1861年)に完成。

本殿は木造檜皮葺唐破風造で、昇り龍、降り龍をはじめ精緻な彫刻が施され、市の重要文化財に指定されています。

『群馬県群馬郡誌』によると所在は上郊村大字生原、社格は村社、御祭神は菅原道真公ほか五神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は61で、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

合祀神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十一年字諏訪の無格社諏訪神社・同境内末社一社・字中内出無格社神明宮・字中新田無格社・白山神社を合祀せり」とあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

広めの境内。社頭の石造明神鳥居には「天満宮」の扁額。

石段を数段昇って石灯籠二対の先に、均整のとれた入母屋造本瓦葺流れ向拝軒唐破風の拝殿。

向拝柱、水引虹梁両端正側に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を備えています。

覆屋のなかの本殿は、名工の作で市の重要文化財指定されているだけに見どころ多数ですが、ここでは省略します。

境内社は少ないですが、参道向かって右に庚申塔があります。

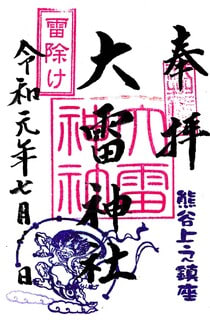

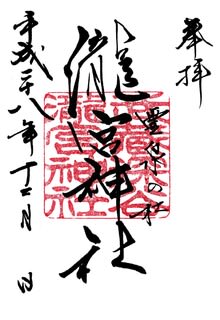

【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

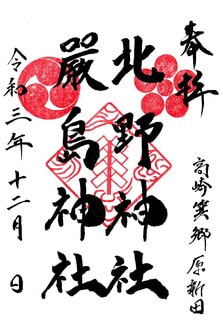

33.(生原)嚴島神社

高崎市箕郷町生原1728-1

主祭神:市杵島姫命

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

箕郷町原新田(生原二区)に御鎮座の嚴島神社。

境内由緒書には、この地区は元来水利に恵まれていませんが、竜昌寺前のみ清水が湧き湿地をなした唯一の水源地であったので、水信仰の神である弁天様が祀られた旨記載されています。

弁天様は、元亀天正(1570-1593)の昔、川浦氏が柏木沢東谷を開墾した際に立派な石臼を掘り当て、こちらを祀ったことに由来するものとされています。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は市杵島姫命、創立は享保年間(1716-1736年)、氏子戸数は60とあります。

(原新田)北野神社から龍昌寺を越えた南側に御鎮座で、駐車スペースはありません。

県道123号に面した社頭に石造の明神鳥居で扁額を掲げていますが読解不能。

その先に石敷の参道が延び、正面にブロック塀に囲まれた銅板葺一間社流造の朱塗りの社殿。

向拝柱、水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股を備えています。

社殿の背後はうっそうと茂る竹林で、こちらが件の水源地なのかもしれません。

御朱印は(原新田)北野神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

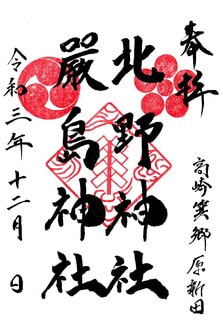

34.(原新田)北野神社

高崎市箕郷町生原1

主祭神:菅原道真公

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

箕郷町生原原新田地区に御鎮座の天神様。

境内に由緒書はなく詳細不明ですが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は菅原道真公、明治23年9月再建、氏子戸数は60とあります。

かなり広い境内で生原2区集会所もあります。社叢がなく、明るい境内です。

切妻造朱色の銅板(?)葺平入りの拝殿で、奥に切妻造妻入の本殿が連接しています。

本殿裏手には、猿田彦大神、御嶽山大権現、秋葉山大権現、古峯神社などの境内社が御鎮座。

御朱印は(生原)嚴島神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

35.(保渡田)白山神社

高崎市保渡田町905

主祭神:菊理比咩命、伊邪那美命

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(保渡田)白山神社

境内に複数の由緒書がありましたが、どれも白山信仰や白山神社総本宮にかかわるもので、当社についての説明はありませんでした。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は菊理比咩命、伊邪那美命、創建は明治十六年、氏子戸数は27とあります。

カーナビでは表示されず、勘でたどり着きました。

カインズ箕郷店から東に延びる道を200mほど進んだ交差点に面して御鎮座。

駐車スペースはありません。

道から数段高く、石垣の上が境内です。

朱塗りの明神鳥居に「白山神社」の扁額。

正面に切妻造銅板葺妻入で向拝を付設した社殿。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

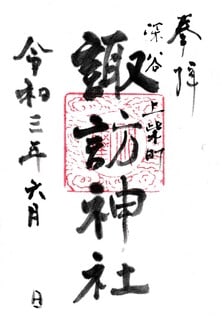

36.(保渡田)諏訪神社

高崎市保渡田町1800

主祭神:建御名方神

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(保渡田)諏訪神社

「一人立ち三頭舞」の稲荷流獅子舞で知られる諏訪神社です。

境内に獅子舞の説明板はありましたが、由緒書はありませんでした。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は建御名方神、創建は不詳、氏子戸数は71とあります。

保渡田古墳群の西側に御鎮座。

こちらも石垣に囲まれ、道から数段高い境内。

このかたちは境内は広くても物理的に車は止められないので、車でのアクセスは難儀します。

鳥居はなく、社頭に一対の狛犬。

正面に切妻造桟瓦葺平入りの社殿。桟唐戸にしめ縄が張られ、向拝見上げに「諏訪神社」の扁額。

高台にあって日当たりよく、明るい境内です。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

37.(保渡田)榛名神社

高崎市保渡田町乙318

主祭神:火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神

旧社格:村社

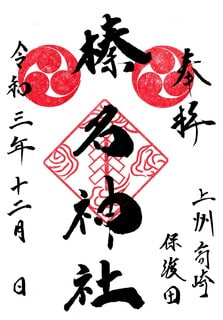

御朱印揮毫:(保渡田)榛名神社

こちらも境内に由緒書はありませんが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は村社、御祭神は火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は55とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

祭神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「火産霊命・波邇夜麻毘賣命・大日孁神・大山祇神を祭神とす」とあります。

また、「明治41年本社境内社一社・字地蔵前無格社神明宮・字新宿無格社三島神社を合併せり」とあります。

おとなりは工場とその駐車場ですが、境内は厳かな空気につつまれています。

こちらも石垣の上に数段高く境内地。

石造の明神鳥居に「村社 榛名神社」の扁額。

社叢に囲まれた参道のおくに切妻造桟瓦葺平入りの拝殿と入母屋造桟瓦葺妻入りの本殿が連接しています。

拝殿より本殿の規模が大きく、拝殿の上に本殿の鬼板が見えます。

境内には数座の境内社が御鎮座。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

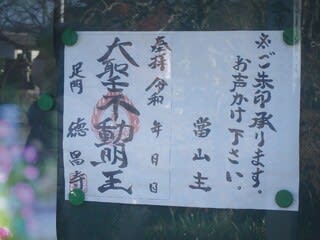

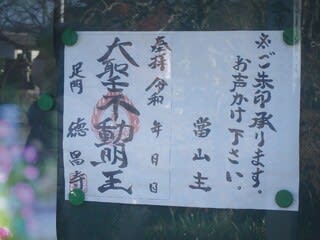

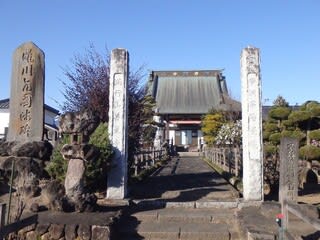

38.天王山 薬師院 徳昌寺

高崎市足門町566

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:

元司別当:(足門)八坂神社

なかなか情報がとりにくい寺院ですが、『群馬県群馬郡誌』に「宗派:真言宗、所在:金古村大字足門、創立年月日:不詳、本尊:不動明王、本寺:石山寺、開山:不詳、檀徒戸数103」とあります。

【写真 上(左)】 山内

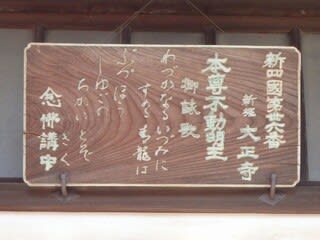

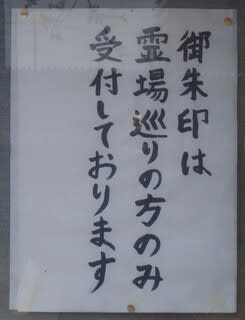

【写真 下(右)】 御朱印授与掲示

霊場札所ではなくこぢんまりとしたお寺をイメージしていましたが、本瓦葺の立派な山門にびっくり。

山門脇の掲示板に御朱印の見本が掲出されているので、御朱印授与に積極的なお寺さんかと思います。

参道右手に立派な手水舎。左手に地蔵尊。

さらにその先左手に第二次世界大戦中のニューギニア戦線の戦没者を供養する聖観世音菩薩が御座します。

本堂手前左手に宝形造桟瓦葺の聖天堂。

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で向拝柱を備え、向かって右手には修行大師像が御座します。

立派な鐘楼もあり、伽藍は整っています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。

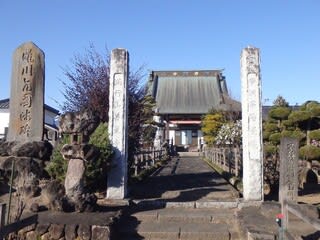

39.(足門)八坂神社

高崎市足門町529

御祭神:須佐之男命、埴山媛命、大雷神、宇迦之御魂神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

元別当:天王山 薬師院 徳昌寺(足門、真言宗豊山派)

御朱印揮毫:(足門)八坂神社

境内由来書には、「長元四年(1031年)千葉常将が船尾寺に向かう時この地で八坂神に祈念したのに由来し、永禄年中(1558-1570年)、武田信玄公の箕輪城攻撃の際兵火に罹り社殿焼失とも伝える。しかし、八坂神社の上野国への勧請は鎌倉時代以前の記録はなく、尾張島津八坂御師の上野への布教活動が盛んになる15世紀以後に当地方に勧請されたのであろう。」という興味ぶかい記述があります。

千葉氏は当社の東側、引間町に位置する三鈷山 吉祥院 妙見寺とかかわりをもつとされます。

また、船尾山 等覚院 柳澤寺の縁起にも千葉常将が登場します。

当社は位置的に妙見寺と柳澤寺のあいだにあるので、千葉氏や「船尾山炎上譚」となんらかの関係があったのかもしれません。

生原の満行山 善龍寺(参拝済、御朱印不授与)にも、「永禄六年(1563年)二月箕輪城落城の際、兵火かかり焼失」という伝えがあります。(→情報出所は「古今東西 御朱印と散策」様)

また、同Webによると、箕輪城落城後、信玄公は武田四天王の一人、内藤修理之亮昌秀(昌豊)をして箕輪城の管理に当たらせ、善龍寺の再建を命じ寺号を満行山(当初は神明山)と改めさせた、とあります。

信玄公がどうして善龍寺の山号を「満行山」と改号したのかわかりませんが、結果として生原の地に「満行山」を山号とする武田家ゆかりの寺院が残ったことになります。

なお、善龍寺には内藤修理之亮昌秀の墓も残り、「善龍寺の内藤塚」として高崎市指定史跡に指定されています。

【写真 上(左)】 善龍寺-1

【写真 下(右)】 善龍寺-2

『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字足門、社格は村社、御祭神は須佐之男命、創建は不詳、氏子戸数は130とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

同じく『群馬県群馬郡誌』に、「明治42年9月8日字榛名原に祭祀せる無格社榛名神社・字雷電に祭祀せる無格社雷電神社を合併す。」「本社は諸公の崇敬殊に厚く、慶安二年徳川幕府は三石一斗を社領とし年々国家安穏五穀豊穣の祈願あらせられ(略)高崎領主安藤対馬守崇敬厚く」とあります。

また、境内由来書によると、明治42年に旧稲荷神社も合祀しているようです。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

かなり広い境内で、社頭に「村社 八坂神社」の社号標。石造台輪鳥居には「牛頭天王」の扁額。

拝殿は入母屋造桟瓦葺。向拝柱はなく、正面格子戸の上に「八坂神社」の扁額を掲げています。

本殿の様式はよくわかりませんが、見事な彫刻が施され見応えがあります。

【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

40.鈷守稲荷神社

高崎市金古町1929

御祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:鈷守稲荷神社

こちらについては由緒書がなく、『群馬県群馬郡誌』にも記載がないので詳細は不明です。

金陽山 常仙寺の参道に面しているので、こちらからも当たってみましたが、やはり情報は得られませんでした。

亀腹の高い石造の稲荷(台輪)鳥居に「稲荷大明神」の扁額。

すぐ正面に朱塗りの切妻造瓦葺妻入りの社殿で、「金古守稲荷大明神」の扁額。

こぢんまりとしていますが、整った印象のお社です。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

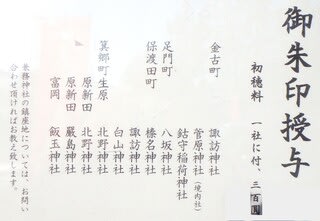

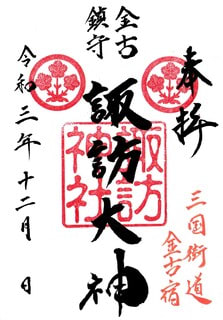

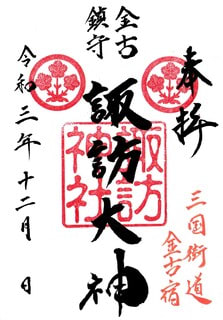

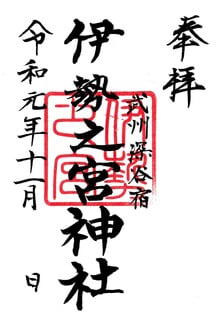

41.金古諏訪神社

高崎市金古町1351

御祭神:建御名方神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:金古鎮守 諏訪大神

『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字金古、社格は村社、御祭神は建御名方神 外八神、創建は不詳、氏子戸数は383とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十二年本社境内末社諏訪社琴平社外十社を合併したり。」とあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

地域の中核社らしくゆったりとした境内。

道路側に参道と社殿、奥側に駐車場という、いささか変わった配置です。

社頭瑞垣の梶の葉紋が、お諏訪様であることを主張しています。

石灯籠一対の先に石造の台輪鳥居で「正一位諏方大明神」の扁額。

正面に狛犬一対と入母屋造桟瓦葺流れ向拝軒唐破風付きの拝殿。

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

兎毛通に朱雀(?)の精緻な彫刻と、その上の鬼板は経の巻獅子口で梶の葉紋。

すぐうしろに本殿が連接しています。

摂社末社案内として以下の掲示がありました。

・菅原神社

学問の神様 菅原道真公(天神様)

・上野国十二社

県内の一之宮から十二之宮を勧請

・奥宮(元宮)

諏訪大明神を祀る境内最古の石祠

とくに、上野国十二社(貫前神社(富岡)・赤城神社(前橋)・伊香保神社(渋川)・甲波宿禰神社(渋川)・大国神社(伊勢崎)・榛名神社(高崎)・小祝神社(高崎)・火雷神社(玉村)・倭文神社(伊勢崎)・美和神社(桐生)・賀茂神社(桐生)・宇芸神社(富岡))は見応えがあります。

こちらの太々神楽は二十五座の舞を演じるもので、立派な朱塗りの神楽殿が設えられています。

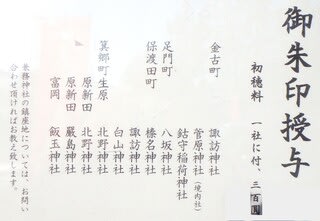

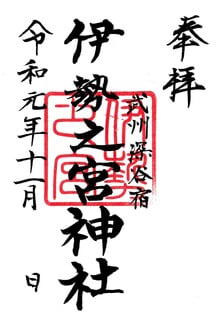

【写真 上(左)】 御朱印授与案内

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は境内授与所にて拝受しました。

周辺の神社の本務社を務められ、当社を含め11社10体の御朱印を授与されています。

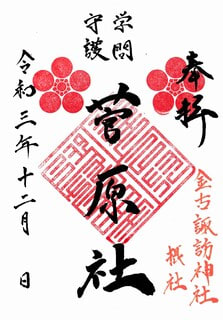

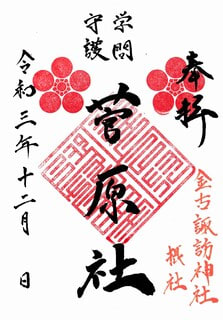

42.菅原神社

高崎市金古町1351

御祭神:菅原道真公

旧社格:村社金古諏訪神社の境内社

御朱印揮毫:菅原社

金古諏訪神社の境内社で、御朱印を授与されています。

金古諏訪神社拝殿向かって右手に御鎮座。

金属製の神明鳥居の先に数段高く石祠が二座御鎮座。

「金古の天神様 菅原神社」の表札、「天満宮」「学力向上・受験合格祈願」の赤い幟が建てられ、地域の尊崇篤いことがうかがわれます。

御朱印は金古諏訪神社境内授与所にて拝受しました。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ By Your Side - WISE & Kana Nishino

■ Airport - 今井優子

■ noctiluca - 今井美樹

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/01/25 補足UP・2021/01/31 補足UP・2022/01/14 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)

29.白山神社 (高崎市白岩町)

30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)

31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)

32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)

33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)

34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)

35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)

36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)

37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)

38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)

39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)

40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)

41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)

42.菅原社 (高崎市金古町)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音)

高崎市白岩町448

金峯山修験本宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格、群馬郡三十三観音霊場第31番

札所本尊:十一面観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第15番)、十一面観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)

坂東三十三箇所(観音霊場)の札所として広く知られている寺院です。

開基・寺歴については諸説あるようです。

坂東三十三箇所の公式Webには、「創立は文武天皇朱鳥年中、開基は役ノ行者」とあります。

『西国秩父坂東観音霊場記図絵』(国会図書館DC、コマ番号183/194)には以下の記述があります。

「武蔵白石山長谷寺の本尊は役の優婆塞からす川の天狗に誘引れて始て山上に登り呪文を唱えしかば十一面の大士現はれしを獨鈷にてはらひたれば大士は柳の枝に止りふたゝび不動明王現れたる姿を刻みて靈石の上に安置せり其後當地の高崎氏が四十二の厄難除に行基大士件の柳を以て此本尊を刻み與へ大難を免しめしなり」

これによると、当寺の開基伝承には役の優婆塞(役の行者)、行基が関係していることがわかります。

また、『新上州・観音霊場三十三カ所』(新上州観音霊場会)には、「(この地は)役の行者の苦行の跡地」とあります。

山内の案内板には、「朱鳥年間(686-696年)に開基されたことが『長谷寺縁起絵巻』に伝えられている。」「鎌倉時代中期・天福年間(1233年)に成立した坂東三十三ヵ所のうち、第十五番の札所となった白岩観音堂へは中世以降、多くの巡礼者たちが訪れた。」とあります。

さらに『坂東観音巡礼』(満願寺教化部)には「寺伝」として下記内容の記載があります。

・孝徳天皇(645-654年)のころ、越後の修験僧・大坊が白山への帰途留錫し、土人形を造顕して祈願することを知らしめて始まる。

・源義家や頼朝、新田義貞などの武将により堂宇の修理がなされる。

・永禄六年(1563年)、武田信玄が箕輪城主・長野業政を攻めたとき兵火にあって消失し、その後山内大坊、世無道上人により再建。

当寺には『上野国群馬郡白岩長谷寺慈眼院縁起』という巻物が伝わっており、原文は確認できていないですが、こちらのWebに記載されているので、要点を抜粋引用させていただきます。

・延暦年間(782-806年)から大同年間(806-810)年にかけては伝教大師最澄や弘法大師も当寺を訪れ、仁寿元年(851年)には在原業平が堂宇を修繕。

・歴代領主や源頼朝、新田義貞、上杉氏などから帰依を受け、天文元年(1532年)上杉憲政が伽藍を整備して隆盛し日本三長谷に数えられた。

・武田の兵火により消失した本堂の再建(天正八年(1580年))を果たしたのは武田勝頼。

金峯山修験本宗は、吉野の金峯山寺を総本山とする修験道系の宗派で、昭和23年(1948年)に立宗されました。

修験道の流れはすこぶる複雑で、教義についても様々な解釈がありますので、詳細については金峯山寺の公式Webをご覧ください。

総本山・金峯山寺の開創は役行者神変大菩薩が白鳳年間(650-654年)に修行に入られ、金剛蔵王大権現を感得されて、このお姿を山桜に刻んで山上ケ岳(現:大峯山寺本堂)と山麓の吉野山(現:金峯山寺蔵王堂)に祭祀されたことと伝えられています。

長谷寺で金剛蔵王大権現を祀られているかは確認できていませんが、役行者は開基として祀られており、上記のとおり、役行者(役ノ尊者)の御朱印の種子は金剛蔵王大権現の種子「ウン」が用いられていると思われます。

関東に金峯山修験本宗の寺院は少なく、品川区二葉の大照山相慈寺不動堂(金峯山寺東京別院)が知られていますが、長谷寺(白岩観音)は札所としては稀少な例では。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道

参道入口に「金峯山 修験本宗 白岩山 長谷寺」の寺号標と石灯籠一対。

参道はすぐに向きを変えて、本堂に向かいます。

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 仁王門扁額

左に手水舎、正面に仁王門で、仁王門は切妻造銅板葺、三間一戸の八脚単層門で木部朱塗

り。両脇間に仁王尊像が鎮座し、戸部見上げには「白岩山」の扁額。

むくり気味の屋根が引き締まった印象を与え、高崎市の指定重要文化財に指定されています。

門をくぐると右手に鐘楼、そのおくが寺務所、正面が本堂で、高低差も少なく比較的シンプルな伽藍構成です。

【写真 上(左)】 仁王門内の参道

【写真 下(右)】 開山堂跡地

参道左手には開山堂跡地。

案内板には「長谷寺を開山された修験道の祖『役行者様』の像を安置する堂」で(開山堂建立予定)と記されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 唐破風

本堂(観音堂)は存在感があります。

入母屋造銅板葺で正面に大がかりな唐破風向拝を起こしています。

この唐破風の端部(水引虹梁の上)はすべて彩色の彫刻群で埋め尽くされ、隙間がありません。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 坂東霊場の札所板

向拝はふところ深くやや薄暗くなっており、秘仏の多い十一面観世音菩薩が御座す、観音堂らしい佇まいです。

本堂(観音堂)および仁王門は高崎市の指定重要文化財に指定されています。

なお、この本堂(観音堂)は2021年12月に新築落慶し、境内の伽藍構成もいくつか変更されています。

【写真 上(左)】 長谷寺の新本堂-1

【写真 下(右)】 長谷寺の新本堂-2

秘仏の御本尊十一面観音立像は、カヤ材の一木割矧造で平安時代後期(藤原時代)の作とされ、県指定重要文化財に指定されています。

前立像は桧の寄木造で玉眼がはめ込まれ、全体に金箔が施されている仏像で、鎌倉時代末の作と推定され、こちらも県指定重要文化財に指定されています

御朱印は寺務所内の授与所にて拝受できます。

坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格霊場(第23番の次)、役ノ行者(役ノ尊者)の3種の御朱印が授与されています。(現在、役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印の授与は不明。)

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印(専用納経帳/御朱印帳) 〕

中央に御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」の揮毫と三尊の種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「大悲殿」の揮毫。

右上には「坂東十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

三尊の種子は、おそらく中央が御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」、右が毘沙門天の種子「ベイ」、左が不動明王の種子「カン/カーン」と思われます。

十一面観世音菩薩と毘沙門天と不動明王の三尊を安置する例はかなりあるので、その様式の種子かと思われます。

(十一面観世音菩薩の脇侍として、毘沙門天と不動明王が御座されている例 → 甲府の青松院)

〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

尊格構成は上の坂東霊場と同様です。

右上には「上州別格霊場」の札所印。右下には山号の揮毫があります。

〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

見開き御朱印です。右側は「上州別格霊場」と同様。左側には御本尊の「十一面観世音菩薩」と御詠歌が印刷されています。

〔 役ノ尊者(役ノ行者)の御朱印 〕

当山の開基とされる役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印です。

中央にはおそらく金剛蔵王権現の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「役ノ尊者」の揮毫。

右上には「東国金峯山修験道場 白岩山 長谷寺」の印。右下には山号の揮毫、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

29.白山神社

公式Web

高崎市白岩町450

御祭神:菊理媛大神

御朱印揮毫:白山神社(印判)

公式Webの社伝(白山記(しらやまき))によると、「白鳳年中白山々 伊邪那美の神を奉祀、守護神とす」。

「白鳳」はいわゆる私年号で、通説では白雉(650-654年)の別称とされます。

加賀の白山はふるくから霊山として崇められ、養老元年(717年)に越前の泰澄大師によって開山。

主峰の御前峰に奥宮が創建され、白山妙理大権現が奉祀されたと伝わります。

白山信仰は神仏混淆(修験道)の色彩が強く、白山妙理大権現(白山権現)は伊弉冊尊の化身、本地仏は十一面観世音菩薩、別当は白山寺(白山本宮)であったと伝わります。

全国の白山神社の総本社、白山比咩神社(石川県白山市)の御祭神は白山比咩大神(=菊理媛尊)、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱。

菊理媛大神(ククリヒメ)は、伊弉諾尊(伊邪那岐)および伊弉冉尊(伊邪那美)とふかいかかわりをもつ神様で、国内の一宮一覧である『大日本国一宮記』には「白山比咩神社、下社(本宮)伊弉冊尊、上社(三ノ宮)菊理媛、号白山権現」と記されています。

文明十二年(1480年)、白山寺(白山本宮)が加賀一向一揆の攻撃で焼失し三ノ宮に遷座したこともあいまって、白山信仰と菊理媛の関係については諸説ありますが、江戸時代の多くの書物には白山比咩神と菊理媛は同一神と記されています。

明治初期の神仏分離により修験道としての白山権現は廃され白山比咩神社として改組されましたが、全国の白山権現の多くは白山神社となり、菊理媛神を御祭神としています。(菊理媛神とともに伊弉諾尊、伊弉冉尊を御祭神とする例も多くあり。)

当社社伝には「白山権現の本地である十一面観世音を役の行者小角が背負い、碓日峰(碓氷峠)に至り『どこかに奉祀する霊地はないかと・・・』その地を探し現在の高崎市白岩町にて謹んで祀られる(中略)これが、本尊十一面観世音であり守護神として伊邪那美の神を祀った。これが白山神社になった所以である。」とあります。

永禄六年(1563年)、武田勢による箕輪城攻略の兵火で社殿は消失しましたが、明治二年(1869年)には神仏区画令により(白岩一村の)総鎮守となったといいます。

場所は長谷寺(白岩観音)のすぐとなりです。

参拝時に長谷寺(白岩観音)の駐車場は利用できません。

当社の駐車場はこちらになります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鳥居

長谷寺(白岩観音)の参道入口横から山手方向に登っていきます。

参道起点から鳥居も拝殿も見えるので迷うことはありません。

鳥居は朱塗りの明神鳥居で、高さのある亀腹が目をひきます。

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 向拝

正面の拝殿は、入母屋造銅板葺流れ向拝の整った外観。

水引虹梁まわりは拝殿幕でおおわれて詳細不明。身舎にかけて海老虹梁。

向拝正面は桟唐戸で見上げに「白山神社」の扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 境内社

往年の神仏混淆を物語るように、境内各所に石碑の境内社が祀られています。

こちらは、有名な八王子了法寺の萌えキャラを担当されたとろ美さんが手がけた御朱印帳が有名です。

限定のようですが、はるな式典埋木舎の事務所(高崎市下室田町884-1)で入手できるかもしれません。

通常は非常駐で、拝殿前に書置御朱印が用意されています。

Web情報によると、境内社の大山祇神、北野社、若宮八幡宮、稲荷社、猿田彦大神、蠶影山大神などの御朱印も授与されているようですが、こちらは時期限定かもしれません。

〔 御朱印 〕

社号印と「霊場白岩」の印が捺されているシンプルな御朱印です。

30.大嶽山 瀧澤寺

公式Web

高崎市箕郷町白川1583

曹洞宗

御本尊:釈迦三尊

札所:

札所本尊:

高崎市箕郷町の山あいにある曹洞宗寺院。

公式Webの寺伝によると、平城天皇の御代(806-809年)に慈覚大師が開山駐錫の聖地としてこの地に一堂を建立。

不動尊と二童子が安置され、満行山 不入院 瀧澤禅寺と号して開創。

550年後に厚山慶淳和尚が曹洞宗に改宗したとされます。

ここで気になったのは、開創時の「満行山」という山号です。

このエリア(榛名東麓)において、「満行」という名称は格別な意味をもっていると考えられるからです。

以前引用した『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)を当たると、でてきました大嶽山 瀧澤寺の縁起が。

しかも「船尾山炎上譚」にふかくかかわる内容です。

要点を上記論文から引用させていただきます。

・瀧澤寺は古くは天台宗の寺院で慈覚大師円仁の開山。不入の滝がある地に満行山 不入院 瀧澤寺があった。

・天喜四年(1056年)、千葉左衛門常胤は、源頼義公の奥州討伐軍に従ってこの地を過ぎた際、一子相満を修学のため寺に預けた。

・その後、相満が行方知れずとなり、常胤は寺僧が隠したと思い火を放ち一山を焼いたが相満は見つからなかった。

・この時僧が不動尊を擁して難を逃れ、霊夢を得て一堂を結んだのが現在の瀧澤寺だという。(なお、論文筆者は時代的に「常胤」は「常将」であろうと記されている。)

船尾山 柳澤寺の縁起には太夫満行が榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建とあります。

当寺の当初の山号「満行山」、そして上記の縁起からして、太夫満行が榛名山中に創建した"妙見院息災寺"となんらかのゆかりをもつのではないでしょうか。

なお、高崎市資料には、井伊直政の伯父である中野越後守が天正年間(1573-1592年)に再興とあります。

霊場札所ではないありませんが、「曹洞宗ナビ」に「御朱印あり」とあったので、参拝してみました。

【写真 上(左)】 瀧澤寺

【写真 下(右)】 瀧澤寺の本堂

山裾を巧みに利用した山内は奥行きがあり、予想以上に規模が大きく宿坊「紫雲」も併設されています。

入口に二体の石造仁王尊像。

右手の「巡り経蔵」は市指定重要文化財で、白亜の建物の中では、経巻を納めた六角形に区切られた棚が中央の主軸を中心に回る仕組みになっているそうです。

その先に鯉が泳ぐ池と山門。

本堂は入母屋造桟瓦葺で、張り出しの大きな軒唐破風つきの向拝を構えています。

どこを切り取っても純和風のつくりで、宿坊では精進料理を提供し、座禅ができることもあって外国人観光客に受けそう。

実際、サインやWebに英語表記があり、こういう層も受け入れているかもしれません。

【写真 上(左)】 瀧澤寺のサイン

【写真 下(右)】 瀧澤寺の御朱印

ご住職は気さくな感じの方で、本堂内に上げていただき、堂内のご説明もして下さいました。

本堂欄間の彫刻は明治初期の相沢比吉の作で、目の不自由だった相沢比吉が三年間の時間を要して彫り上げた夫婦龍とのこと。

境内の銀杏の古木から掘り出し、玉を握っているのが男龍。爪の数などのご説明もいただきました。

御朱印は庫裡にて直書いただけました。

31.(箕郷町富岡)飯玉神社

高崎市箕郷町富岡254

主祭神:宇気母智神

旧社格:村社

御朱印揮毫:(箕郷富岡)飯玉神社

情報が少ないですが、『群馬県群馬郡誌』によると旧村社のようで、御祭神は宇気母智神、創建は寛永六年(1629年)、氏子戸数は115となっています。

所在は車郷村(くるまさとむら)大字富岡で、車郷村は昭和30年(1955年)4月に箕輪町と合併して箕郷町となっています。

鳴沢湖そばの高崎市立車郷小の東側に御鎮座。

石垣に囲まれた社頭。その先に石造りの明神鳥居で「正一位 飯玉大明神」の扁額が掲げられています。

正面に入母屋造桟瓦葺妻入の拝殿。見上げれば妻飾りに蕪懸魚と大棟鬼板には経の巻獅子口。

妻部に向拝を構え、向拝柱、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。

社殿裏手には、数座の境内社が御鎮座。

すぐそばの真福寺観音堂には石神仏群が残り、市指定重要文化財に指定されています。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

32.(生原)北野神社

高崎市箕郷町生原1739-1

主祭神:菅原道真公ほか五柱

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:(生原)北野神社

例大祭の稲荷流獅子舞、”あばれ獅子”で知られる箕郷町生原(おいばら)地区の天神様です。

境内由緒書によると、永禄三年(1560年)の勧請と伝えられ、現在の社殿は、榛名神社の双龍門などで知られる原山の棟梁清水和泉(充賢)と、熊谷の彫刻師小林源太郎の手により文久元年(1861年)に完成。

本殿は木造檜皮葺唐破風造で、昇り龍、降り龍をはじめ精緻な彫刻が施され、市の重要文化財に指定されています。

『群馬県群馬郡誌』によると所在は上郊村大字生原、社格は村社、御祭神は菅原道真公ほか五神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は61で、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

合祀神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十一年字諏訪の無格社諏訪神社・同境内末社一社・字中内出無格社神明宮・字中新田無格社・白山神社を合祀せり」とあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

広めの境内。社頭の石造明神鳥居には「天満宮」の扁額。

石段を数段昇って石灯籠二対の先に、均整のとれた入母屋造本瓦葺流れ向拝軒唐破風の拝殿。

向拝柱、水引虹梁両端正側に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を備えています。

覆屋のなかの本殿は、名工の作で市の重要文化財指定されているだけに見どころ多数ですが、ここでは省略します。

境内社は少ないですが、参道向かって右に庚申塔があります。

【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

33.(生原)嚴島神社

高崎市箕郷町生原1728-1

主祭神:市杵島姫命

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

箕郷町原新田(生原二区)に御鎮座の嚴島神社。

境内由緒書には、この地区は元来水利に恵まれていませんが、竜昌寺前のみ清水が湧き湿地をなした唯一の水源地であったので、水信仰の神である弁天様が祀られた旨記載されています。

弁天様は、元亀天正(1570-1593)の昔、川浦氏が柏木沢東谷を開墾した際に立派な石臼を掘り当て、こちらを祀ったことに由来するものとされています。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は市杵島姫命、創立は享保年間(1716-1736年)、氏子戸数は60とあります。

(原新田)北野神社から龍昌寺を越えた南側に御鎮座で、駐車スペースはありません。

県道123号に面した社頭に石造の明神鳥居で扁額を掲げていますが読解不能。

その先に石敷の参道が延び、正面にブロック塀に囲まれた銅板葺一間社流造の朱塗りの社殿。

向拝柱、水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股を備えています。

社殿の背後はうっそうと茂る竹林で、こちらが件の水源地なのかもしれません。

御朱印は(原新田)北野神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

34.(原新田)北野神社

高崎市箕郷町生原1

主祭神:菅原道真公

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

箕郷町生原原新田地区に御鎮座の天神様。

境内に由緒書はなく詳細不明ですが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は菅原道真公、明治23年9月再建、氏子戸数は60とあります。

かなり広い境内で生原2区集会所もあります。社叢がなく、明るい境内です。

切妻造朱色の銅板(?)葺平入りの拝殿で、奥に切妻造妻入の本殿が連接しています。

本殿裏手には、猿田彦大神、御嶽山大権現、秋葉山大権現、古峯神社などの境内社が御鎮座。

御朱印は(生原)嚴島神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

35.(保渡田)白山神社

高崎市保渡田町905

主祭神:菊理比咩命、伊邪那美命

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(保渡田)白山神社

境内に複数の由緒書がありましたが、どれも白山信仰や白山神社総本宮にかかわるもので、当社についての説明はありませんでした。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は菊理比咩命、伊邪那美命、創建は明治十六年、氏子戸数は27とあります。

カーナビでは表示されず、勘でたどり着きました。

カインズ箕郷店から東に延びる道を200mほど進んだ交差点に面して御鎮座。

駐車スペースはありません。

道から数段高く、石垣の上が境内です。

朱塗りの明神鳥居に「白山神社」の扁額。

正面に切妻造銅板葺妻入で向拝を付設した社殿。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

36.(保渡田)諏訪神社

高崎市保渡田町1800

主祭神:建御名方神

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(保渡田)諏訪神社

「一人立ち三頭舞」の稲荷流獅子舞で知られる諏訪神社です。

境内に獅子舞の説明板はありましたが、由緒書はありませんでした。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は建御名方神、創建は不詳、氏子戸数は71とあります。

保渡田古墳群の西側に御鎮座。

こちらも石垣に囲まれ、道から数段高い境内。

このかたちは境内は広くても物理的に車は止められないので、車でのアクセスは難儀します。

鳥居はなく、社頭に一対の狛犬。

正面に切妻造桟瓦葺平入りの社殿。桟唐戸にしめ縄が張られ、向拝見上げに「諏訪神社」の扁額。

高台にあって日当たりよく、明るい境内です。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

37.(保渡田)榛名神社

高崎市保渡田町乙318

主祭神:火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神

旧社格:村社

御朱印揮毫:(保渡田)榛名神社

こちらも境内に由緒書はありませんが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は村社、御祭神は火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は55とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

祭神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「火産霊命・波邇夜麻毘賣命・大日孁神・大山祇神を祭神とす」とあります。

また、「明治41年本社境内社一社・字地蔵前無格社神明宮・字新宿無格社三島神社を合併せり」とあります。

おとなりは工場とその駐車場ですが、境内は厳かな空気につつまれています。

こちらも石垣の上に数段高く境内地。

石造の明神鳥居に「村社 榛名神社」の扁額。

社叢に囲まれた参道のおくに切妻造桟瓦葺平入りの拝殿と入母屋造桟瓦葺妻入りの本殿が連接しています。

拝殿より本殿の規模が大きく、拝殿の上に本殿の鬼板が見えます。

境内には数座の境内社が御鎮座。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

38.天王山 薬師院 徳昌寺

高崎市足門町566

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:

元司別当:(足門)八坂神社

なかなか情報がとりにくい寺院ですが、『群馬県群馬郡誌』に「宗派:真言宗、所在:金古村大字足門、創立年月日:不詳、本尊:不動明王、本寺:石山寺、開山:不詳、檀徒戸数103」とあります。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 御朱印授与掲示

霊場札所ではなくこぢんまりとしたお寺をイメージしていましたが、本瓦葺の立派な山門にびっくり。

山門脇の掲示板に御朱印の見本が掲出されているので、御朱印授与に積極的なお寺さんかと思います。

参道右手に立派な手水舎。左手に地蔵尊。

さらにその先左手に第二次世界大戦中のニューギニア戦線の戦没者を供養する聖観世音菩薩が御座します。

本堂手前左手に宝形造桟瓦葺の聖天堂。

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で向拝柱を備え、向かって右手には修行大師像が御座します。

立派な鐘楼もあり、伽藍は整っています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。

39.(足門)八坂神社

高崎市足門町529

御祭神:須佐之男命、埴山媛命、大雷神、宇迦之御魂神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

元別当:天王山 薬師院 徳昌寺(足門、真言宗豊山派)

御朱印揮毫:(足門)八坂神社

境内由来書には、「長元四年(1031年)千葉常将が船尾寺に向かう時この地で八坂神に祈念したのに由来し、永禄年中(1558-1570年)、武田信玄公の箕輪城攻撃の際兵火に罹り社殿焼失とも伝える。しかし、八坂神社の上野国への勧請は鎌倉時代以前の記録はなく、尾張島津八坂御師の上野への布教活動が盛んになる15世紀以後に当地方に勧請されたのであろう。」という興味ぶかい記述があります。

千葉氏は当社の東側、引間町に位置する三鈷山 吉祥院 妙見寺とかかわりをもつとされます。

また、船尾山 等覚院 柳澤寺の縁起にも千葉常将が登場します。

当社は位置的に妙見寺と柳澤寺のあいだにあるので、千葉氏や「船尾山炎上譚」となんらかの関係があったのかもしれません。

生原の満行山 善龍寺(参拝済、御朱印不授与)にも、「永禄六年(1563年)二月箕輪城落城の際、兵火かかり焼失」という伝えがあります。(→情報出所は「古今東西 御朱印と散策」様)

また、同Webによると、箕輪城落城後、信玄公は武田四天王の一人、内藤修理之亮昌秀(昌豊)をして箕輪城の管理に当たらせ、善龍寺の再建を命じ寺号を満行山(当初は神明山)と改めさせた、とあります。

信玄公がどうして善龍寺の山号を「満行山」と改号したのかわかりませんが、結果として生原の地に「満行山」を山号とする武田家ゆかりの寺院が残ったことになります。

なお、善龍寺には内藤修理之亮昌秀の墓も残り、「善龍寺の内藤塚」として高崎市指定史跡に指定されています。

【写真 上(左)】 善龍寺-1

【写真 下(右)】 善龍寺-2

『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字足門、社格は村社、御祭神は須佐之男命、創建は不詳、氏子戸数は130とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

同じく『群馬県群馬郡誌』に、「明治42年9月8日字榛名原に祭祀せる無格社榛名神社・字雷電に祭祀せる無格社雷電神社を合併す。」「本社は諸公の崇敬殊に厚く、慶安二年徳川幕府は三石一斗を社領とし年々国家安穏五穀豊穣の祈願あらせられ(略)高崎領主安藤対馬守崇敬厚く」とあります。

また、境内由来書によると、明治42年に旧稲荷神社も合祀しているようです。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

かなり広い境内で、社頭に「村社 八坂神社」の社号標。石造台輪鳥居には「牛頭天王」の扁額。

拝殿は入母屋造桟瓦葺。向拝柱はなく、正面格子戸の上に「八坂神社」の扁額を掲げています。

本殿の様式はよくわかりませんが、見事な彫刻が施され見応えがあります。

【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

40.鈷守稲荷神社

高崎市金古町1929

御祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:鈷守稲荷神社

こちらについては由緒書がなく、『群馬県群馬郡誌』にも記載がないので詳細は不明です。

金陽山 常仙寺の参道に面しているので、こちらからも当たってみましたが、やはり情報は得られませんでした。

亀腹の高い石造の稲荷(台輪)鳥居に「稲荷大明神」の扁額。

すぐ正面に朱塗りの切妻造瓦葺妻入りの社殿で、「金古守稲荷大明神」の扁額。

こぢんまりとしていますが、整った印象のお社です。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

41.金古諏訪神社

高崎市金古町1351

御祭神:建御名方神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:金古鎮守 諏訪大神

『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字金古、社格は村社、御祭神は建御名方神 外八神、創建は不詳、氏子戸数は383とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十二年本社境内末社諏訪社琴平社外十社を合併したり。」とあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

地域の中核社らしくゆったりとした境内。

道路側に参道と社殿、奥側に駐車場という、いささか変わった配置です。

社頭瑞垣の梶の葉紋が、お諏訪様であることを主張しています。

石灯籠一対の先に石造の台輪鳥居で「正一位諏方大明神」の扁額。

正面に狛犬一対と入母屋造桟瓦葺流れ向拝軒唐破風付きの拝殿。

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

兎毛通に朱雀(?)の精緻な彫刻と、その上の鬼板は経の巻獅子口で梶の葉紋。

すぐうしろに本殿が連接しています。

摂社末社案内として以下の掲示がありました。

・菅原神社

学問の神様 菅原道真公(天神様)

・上野国十二社

県内の一之宮から十二之宮を勧請

・奥宮(元宮)

諏訪大明神を祀る境内最古の石祠

とくに、上野国十二社(貫前神社(富岡)・赤城神社(前橋)・伊香保神社(渋川)・甲波宿禰神社(渋川)・大国神社(伊勢崎)・榛名神社(高崎)・小祝神社(高崎)・火雷神社(玉村)・倭文神社(伊勢崎)・美和神社(桐生)・賀茂神社(桐生)・宇芸神社(富岡))は見応えがあります。

こちらの太々神楽は二十五座の舞を演じるもので、立派な朱塗りの神楽殿が設えられています。

【写真 上(左)】 御朱印授与案内

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は境内授与所にて拝受しました。

周辺の神社の本務社を務められ、当社を含め11社10体の御朱印を授与されています。

42.菅原神社

高崎市金古町1351

御祭神:菅原道真公

旧社格:村社金古諏訪神社の境内社

御朱印揮毫:菅原社

金古諏訪神社の境内社で、御朱印を授与されています。

金古諏訪神社拝殿向かって右手に御鎮座。

金属製の神明鳥居の先に数段高く石祠が二座御鎮座。

「金古の天神様 菅原神社」の表札、「天満宮」「学力向上・受験合格祈願」の赤い幟が建てられ、地域の尊崇篤いことがうかがわれます。

御朱印は金古諏訪神社境内授与所にて拝受しました。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ By Your Side - WISE & Kana Nishino

■ Airport - 今井優子

■ noctiluca - 今井美樹

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

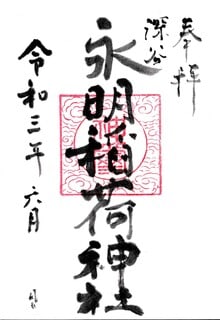

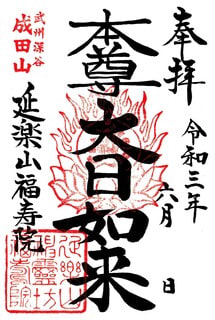

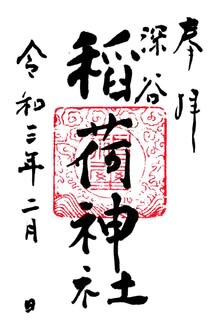

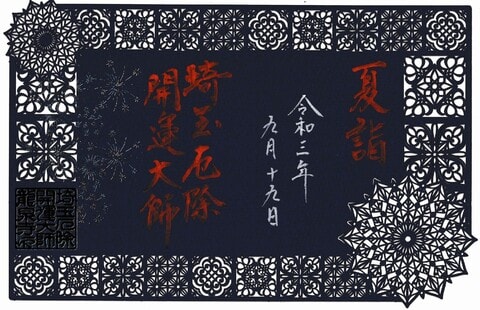

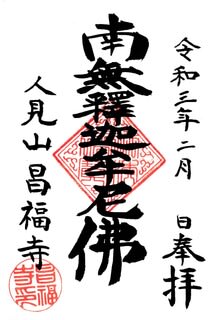

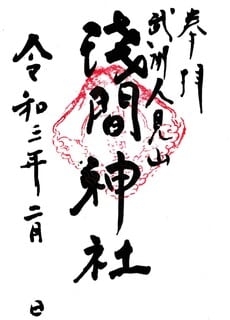

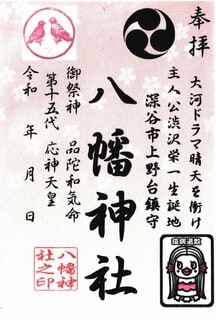

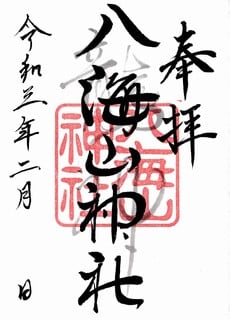

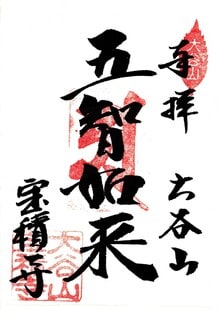

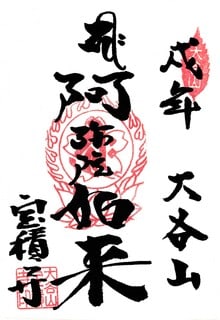

お薬師さまの年

■ Again - アンジェラ・アキ

あけましておめでとうございます。

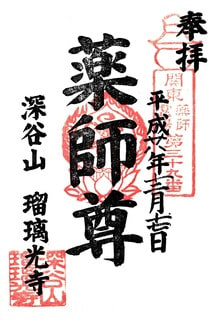

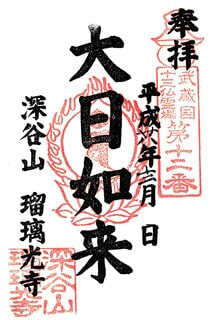

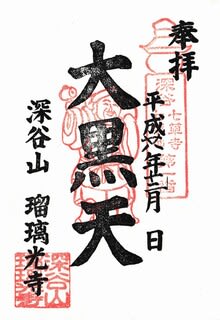

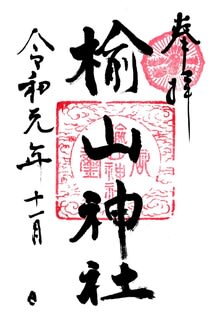

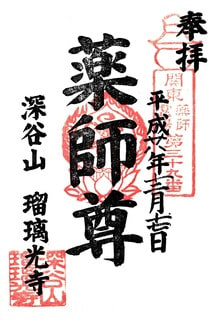

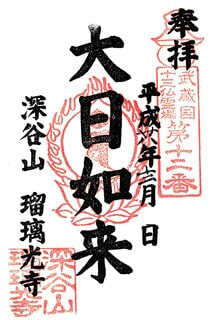

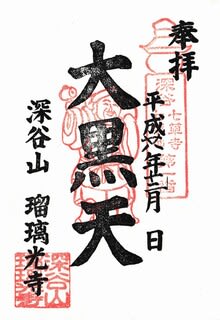

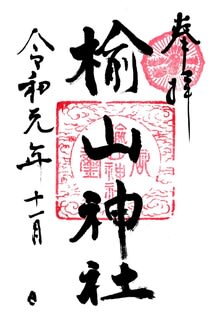

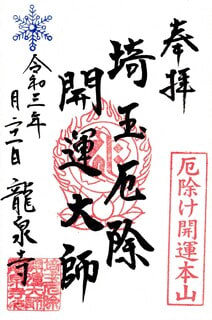

今年は寅年。12年に一度のお薬師さまゆかりの年です。

大医王、医王善逝ともいわれ、衆生を病苦から救う薬師瑠璃光如来の年に、新型コロナが収束することを願います。

今年は各地の薬師如来霊場でご開帳が予定されています。

詳細情報は後日まとめたいと思いますが、まずは年のはじめに上野・寛永寺の御本尊、そして東京の御府内八十八ヶ所霊場のうち、通称名をもたれ人々の信仰篤い3尊のお薬師さまの御朱印をご紹介してみます。

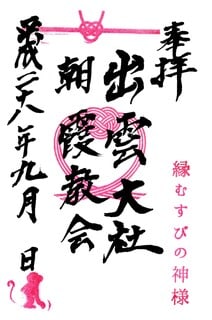

【写真 上(左)】 寛永寺(台東区上野桜木)

【写真 下(右)】 弥勒寺・川上薬師(墨田区立川)

【写真 上(左)】 真福寺・愛宕薬師(港区愛宕)

【写真 下(右)】 梅照院・新井薬師(中野区新井)

せっかくなので、薬師如来の脇侍の日光菩薩・月光菩薩の御朱印もご紹介します。

薬師寺東京別院(品川区東五反田)で授与されています。

-------------------------------

ことしは世相が明るくなって、

↓ みたいな余裕かました名曲が生まれるといいな・・・。

■ 海 - サザンオールスターズ

■ Music Book - 山下達郎

~ Music Book 開いたら

メロディの雨が 肩をぬらして

Music Book 降りそそぐ

それは さわやかなハーモニーもって 弾む ~

■ YES MY LOVE - 矢沢永吉

■ いっそセレナーデ - 井上陽水

■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里

あけましておめでとうございます。

今年は寅年。12年に一度のお薬師さまゆかりの年です。

大医王、医王善逝ともいわれ、衆生を病苦から救う薬師瑠璃光如来の年に、新型コロナが収束することを願います。

今年は各地の薬師如来霊場でご開帳が予定されています。

詳細情報は後日まとめたいと思いますが、まずは年のはじめに上野・寛永寺の御本尊、そして東京の御府内八十八ヶ所霊場のうち、通称名をもたれ人々の信仰篤い3尊のお薬師さまの御朱印をご紹介してみます。

【写真 上(左)】 寛永寺(台東区上野桜木)

【写真 下(右)】 弥勒寺・川上薬師(墨田区立川)

【写真 上(左)】 真福寺・愛宕薬師(港区愛宕)

【写真 下(右)】 梅照院・新井薬師(中野区新井)

せっかくなので、薬師如来の脇侍の日光菩薩・月光菩薩の御朱印もご紹介します。

薬師寺東京別院(品川区東五反田)で授与されています。

-------------------------------

ことしは世相が明るくなって、

↓ みたいな余裕かました名曲が生まれるといいな・・・。

■ 海 - サザンオールスターズ

■ Music Book - 山下達郎

~ Music Book 開いたら

メロディの雨が 肩をぬらして

Music Book 降りそそぐ

それは さわやかなハーモニーもって 弾む ~

■ YES MY LOVE - 矢沢永吉

■ いっそセレナーデ - 井上陽水

■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

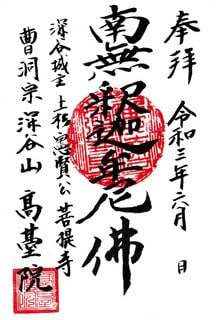

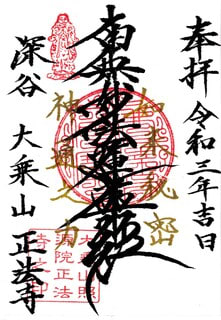

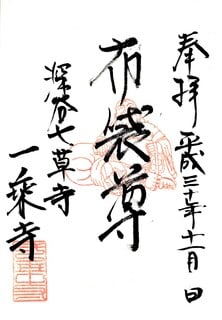

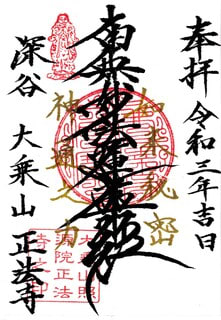

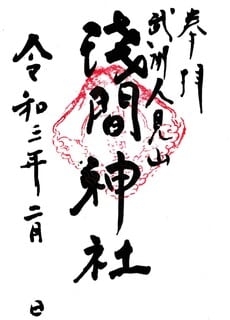

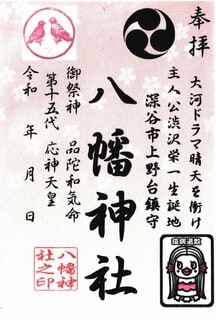

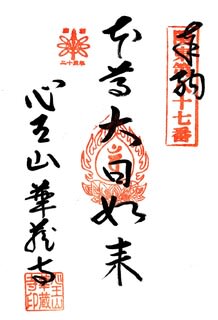

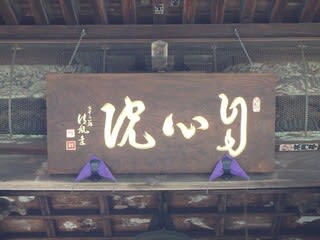

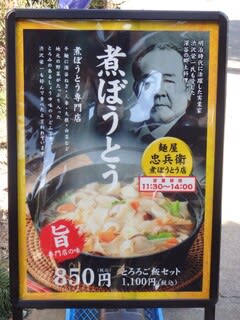

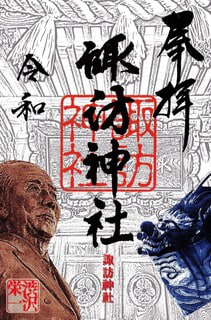

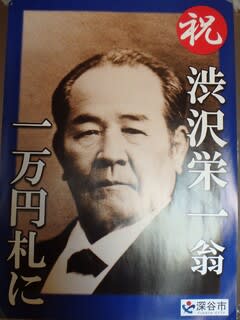

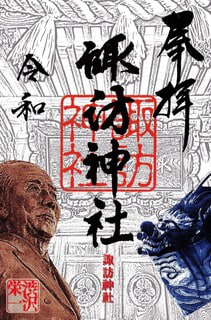

【旧記事】■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4

2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPしています。

以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)

〔最新記事〕

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)

-------------------------

〔以下は旧記事へのリンクです〕

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3 からのつづきです。

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4

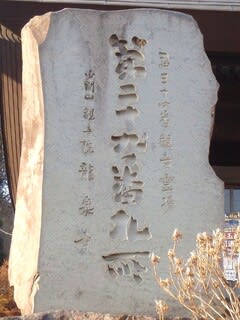

■ 荒神山 地蔵院 龍昌寺

熊谷市柿沼499

真言宗智山派

御本尊:地蔵菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番

・『新編武蔵風土記稿』の柿沼村の項に「京都智積院末 中興開山海寶慶長十九年六月十二日寂ス 本尊地蔵ハ恵心ノ作 荒神社 辨天社 稲荷社 聖天社 金毘羅社 観音堂 此堂焼失後イマダ再建ナラス」とあります。

・境内石碑には、慶長年間(1596-1615年)、海宝上人の開基で智積院直末の格院とあり、忍秩父観音霊場の第1番初願所であることからしても、相当の格式をもつ寺院と思われます。

・樹木が少なくすっきり明るい境内。本堂は入母屋造本瓦葺でがっしり大ぶりな流れ向拝を構えています。見事な本瓦葺や格調高い山号扁額から名刹の矜持が感じられます。

・御朱印は庫裡にて忍秩父三十四観音霊場第1番の御朱印を拝受しました。幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印も捺されているので、2札所兼用の御朱印と思われます。

・こちらの忍観音霊場の札所本尊の情報がなく、とりあえず聖観世音菩薩の御真言をあげて参拝しましたが、いただいた御朱印の種子は「キリーク」。ご住職に千手観音か如意輪観音かをお伺いすると、なんと如意輪観世音菩薩とのこと。初番から如意輪観音の観音霊場はあまり記憶にありません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第1番 如意輪観世音菩薩(大悲殿)

※ 幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印あり

■ 天神山 観音院 吉祥寺

熊谷市原島682

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:忍秩父三十四観音霊場第33番

・『新編武蔵風土記稿』の原島村の項に「埼玉郡上ノ村一乗院末 慶安二年境内観音堂領トシテ十石ノ御朱印ヲ賜フ 中興ノ僧ヲ榮快ト云寛文十三年(1673年)正月二十五日寂ス 本尊大日ヲ安ス 観音堂 十一面観音ヲ安ス 運慶ノ作ナリト云伝フ」とありますが、開基・開山、創建年代等は不明です。

・緑濃いよく整備された境内。山門は本瓦葺。本堂は寄棟造銅板葺で、端正な流れ向拝を置いています。

・御朱印は忍観音霊場のもので、当寺第33番と上奈良の第24番妙音寺を授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第33番 十一面観世音菩薩

■ 熊谷山 報恩寺

公式Web

熊谷市円光2-8-1

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番

・当地の武将、熊谷直実ゆかりの曹洞宗の名刹で、創建について公式Webはつぎのように記しています。

・熊谷直実は一ノ谷の戦いで平家の御曹司、平敦盛を討ち取たことで自責と無常を覚え、京にのぼって法然上人に入門して僧侶(法力房蓮生)となりました。

熊谷に残された家族はこれを悲しみ、直実の妻は病をえて亡くなってしまいます。

そして残された直実の息女、玉津留姫のもとに直実他界の知らせが入りました。

姫は泣き暮らした果てに、仏さまのお力にすがり両親の冥福を祈るほかないと、建暦二年(1212年)に当寺を創建しました。

その後、関東管領上杉能憲が永和四年(1378年)に再建、管領職を継いだ上杉憲方も報恩寺の復興に力を注ぎました。この両者は「中興開基」という呼び名で、現在まで大切にまつられています。

寛永元年(1624年)、上之の龍淵寺第14世萬矢大拶禅師は、あらたに曹洞宗の寺院として開山しました。

・一方、熊谷市資料には「熊谷直実の子直家が、父の没後菩提の為に浄土宗寺院として創建したものと伝わります。」とあり、「本尊は熊谷直実の娘千代鶴姫玉鶴姫の開基・守佛であり、多くの信仰を集めてきました。」という含みのある表現をしています。

・さらに『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡成田龍淵寺末 当寺ハ昔熊谷直実ノ子直家 父ノ没後菩提ノ為ニ起立セル浄土門ノ草庵ニテ 直実カ木像ヲ置シカ 遥ノ後東照宮此邊御遊●之時 由緒ヲ御尋ノ上新ニ熊谷寺ヲ造立セサセラレテ 当所ハ猶其マゝニテオカレシテヲ 其後又一寺ニ取立テ報恩寺ト号ストイヘリ 此説熊谷寺ノ伝ヘト同シカラス 姑両説を記シオケリ 中興開山ヲ萬室察和尚ト云(略)本尊阿彌陀ヲ安ス 佛師安阿彌カ作ト云 其余直実カ女ナリシ千代鶴玉鶴ノ守佛ナリト云 薬師ヲモ安置セリ」とあります。

・たしかに熊谷寺の由緒とは「同シカラス」内容なので、興味のある方は読み比べてみては・・・。

・いずれにしても、徳川家康公も絡んだ熊谷寺との複雑な経緯が感じられます。

・当山の伽藍神として袖引稲荷が祀られ、こちらの御由緒も玉津留姫にかかわるものです。

・熊谷直実には美貌をうたわれたふたりの息女がおりました。姉が玉津留姫、妹が千代鶴姫と伝わります。

・この袖引稲荷は、玉津留姫が内池町の菩薩院にあったお稲荷さまが荒れ果てていたのに心を痛め当山にお移ししたものとされます。

・玉津留姫が戦乱で離れ離れになっていた妹の千代鶴姫に巡り会いたいとお稲荷さまに願をかけたところ夢の中に白狐に乗られた霊神が現れ「これより京に向いて行けば願いは叶うであろう。」とお告げがあり、京に向け出立すると焼津のあたりで袖を引くように千代鶴姫に出会ったため、お稲荷さまの神通力に感激し「袖引稲荷」と呼ぶようになったと伝わります。

・伽藍神の由緒譚の主役も玉津留姫ですから、やはりこのお寺は玉津留姫との所縁がすこぶる強いものとみられます。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。御朱印は御本尊のもののみで札所御朱印は授与されていないとのことです。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛

■ 赤城久伊豆神社

熊谷市石原1007

御祭神:豊城入彦命、大己貴命、大山祇命

旧社格:旧石原村鎮守

元別当:羽黒山 不動院 真宗寺(熊谷市石原)

授与所:境内授与所

・赤城神社と久伊豆神社の合祀(合社)という、北関東ならではの神社です。

・『埼玉の神社』には、「『風土記稿』には『赤城久伊豆合社 赤城明神は村内の鎮守とす』と載る。これは戦国末期、古くから当地の鎮守であった赤城神社に久伊豆神社が合祀され一社となったことを示している。」とあります。

・同書によると、赤城神社は、宮城村鎮座の赤城神社から勧請。久伊豆神社は、成田氏の崇敬する神社であった。両社合祀の経緯は「忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領内の灌漑のため、用水堀(成田用水)を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになったという。」とのことです。

・本殿は寛延三年(1750年)建立とされる二間社流造りで、向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納められているとのこと。

秋山藤八正勝、石原吟八郎、前原藤次郎などの名工の名が棟札に残り、その力量を示す建造物として市指定文化財となっています。

・もともとの本殿・拝殿は赤城山に相対するように創建され、久伊豆神社合祀の際に建て替えられ、現在の本殿・拝殿は忍城に相対する形で建っているとのことです。

・参拝時ご不在でしたが、たしか境内にご神職の電話番号が貼り出されており、こちらに連絡すると、お出でになられて無事拝受できました。熊谷七福神(福禄寿)の御朱印は通常不授与の模様です。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:赤城久伊豆神社 直書(筆書)

■ 雪渓山 普門院 松巖寺(松岩寺)

公式Web

熊谷市本石1-102

臨済宗妙心寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第2番

・情報があまりとれませんが、公式Webに「慶長元年(1596年)に喜庵西堂和尚によって開創された」とあり、『新編武蔵風土記稿』の石原村の項には「東漸寺ノ末ナリ 本尊観音ヲ安セリ 開山喜庵明暦二年(1656年)十二月七日寂ス」とあるので、江戸時代前期の開山とみられます。

・山門まわりは思いっきり和風の佇まいですが本堂はかなり個性的な意匠の近代建築で、そのコントラストがなかなか強烈です。

・御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受できました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第2番 聖観世音菩薩

■ (鎌倉町)愛宕神社・八坂神社

熊谷市鎌倉町44

御祭神:軻遇突智命、須佐之男命、大市姫命、菅原道真公、事代主命

旧社格:(熊谷うちわ祭りの祭神社)

元別当:大善院

授与所:古宮神社(池上)授与所

・「熊谷うちわ祭」で有名な市内中心部に御鎮座の神社です。

・『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、熊谷うちわ祭の公式Webなどから御由緒を辿ってみます。

・大永年間(1521-1528年)に本山派修験大善院三世行源法印(大膳院)が、山城国愛宕郡御鎮座の愛宕大神を勧請したのが創祀とされます。

・文禄年間(1592-1596年)に市神・八坂・伊奈利の三神を合祀し、「愛宕牛頭天王稲荷合社」として祀られるようになりました。八坂社は京都八坂神社からの勧請と伝わります。

・明治の神仏分離により別当大善院の管理を離れ、社号を愛宕神社に改号。

・昭和20年8月の空襲により当社の社殿も灰燼に帰しましたが、戦後、八木橋デパート前にあった旧社地から現社地に移転し、社殿が再建。

・もともと現社地には宇佐稲荷神社が御鎮座されていましたが、「愛宕様が移ってくるなら少しでも広い方がよかろう」ということで、同社が境内を譲って向かいの社地に遷られたといいます。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「本山派修験 葛飾郡幸手不動院配下 水原山ト号ス 本尊不動ヲ安置ス 愛宕牛頭天王稲荷合社」とあります。

・社号については「愛宕八坂神社」としている資料もありますが、埼玉県神社庁資料では「愛宕神社」となっています。

〔うちわ祭について〕

・江戸中期の寛延三年(1750年)、各寺社毎に行っていた祭りを町内統一の祭りとし、天保元年(1830年)、町衆により愛宕八坂神社の神輿が製作。全町合同の神輿渡御をともなう夏の祭礼は神輿祭りとして定着し、華やかさを増しました。

・もともと、この祭りは、町内各店が客に赤飯をふるまったことで「熊谷の赤飯ふるまい」として評判となっていたところ、明治24年頃(天保年間とも)から泉屋横町の料亭「泉州楼」の主人がうちわを配りはじめ、これがさらに人気を集めて「熊谷うちわ祭」として定着したといいます。

・平成元年建替落成の本殿は入母屋造銅板葺流れ向拝で、両社併記の扁額を掲げています。鳶職とゆかりのふかい神社で、鳶組合の寄進垣も置かれています。

・御朱印は、愛宕神社、八坂神社ともに古宮神社(池上)授与所にて授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.御朱印揮毫:愛宕神社 直書(筆書)

2.御朱印揮毫:八坂神社 直書(筆書)

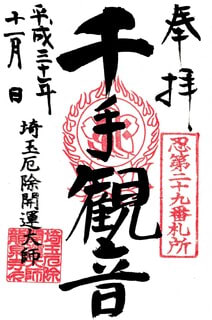

■ 星河山 千手院 石上寺

熊谷市鎌倉町36

真言宗智山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第3番、熊谷七福神(毘沙門天)

・「熊谷桜」で知られる寺院ですが、お寺としての公式情報は多くありません。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 開山榮光 寛文十一年(1671年)寂ス 開基ハ当所ノ名主新右衛門カ先祖 竹井新左衛門尉信武ナリ 寛永十五年(1638年)九月卒ス 則開山榮光ノ父ナリトイヘリ 本尊千手観音ヲ安置ス 聖徳太子ノ作ト云伝フ座身長一尺二寸 観音堂 毘沙門堂 地蔵堂 千體佛堂。伊勢両社 鹿島社 星川池」とあります。

・Wikipediaには「度重なる荒川の洪水を治めるため、熊谷を支配していた鉢形城主北条氏邦は、天正二年(1574年)松岩寺あたりから石上寺先あたりまで堤を築いた(北条堤)。現在も高所である。築堤後も堤の決壊に繰り返しみまわれ、その加護を願って堤の傍に建てられたのが石上寺である。石を積んだ上に建てられた寺という意味である。」との縁起が記載されています。

・当寺は早咲きの熊谷桜で有名です。桜の咲き駆け(早咲き)と源平合戦における熊谷直実公の先駆け(先陣)との掛詞を由来とするそうです。

・また、近年、約400本の白い曼珠沙華(ヒガンバナ)でも知られる花の寺です。

・参道階段の先に入母屋造本瓦葺の本堂。大棟に金色の鴟尾を置き、向拝の桁行五間の堂々たる伽藍です。

・御朱印は庫裡にて親切なご住職から拝受できました。山門横の掲示板に御朱印2種の見本が貼り出されていたので、御朱印に積極的なお寺様かもしれません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第3番 千手観世音菩薩(大悲殿)

2.熊谷七福神(毘沙門天)の御朱印

■ 熊野山 千形院 圓照寺

公式Web

熊谷市星川1-1

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

司元別当:千形神社(熊谷市本町)、熊野神社(高城神社境内社)

・境内掲示および公式Webによると、天禄元年(970年)僧覚榮法師の創立で、熊谷市最古の名刹のようです。

・御本尊は阿弥陀如来。不動明王は「くまがやお不動様」といわれ、全国不動霊場に名をつらねているそうです。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡下中条村常光院末 開山覚榮寂年ヲ伝ヘス 本尊彌陀ヲ安ス 住吉金比羅合社」とあります。

・熊谷の中心部、星川に面して祈願寺らしい華麗な伽藍を構えています。

・境内は広くはないですが、多くの仏像が安置され、それぞれの御前に御真言が掲げられています。

・御朱印は不動明王と聖徳皇太子の2種を授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.不動明王の御朱印

2.聖徳皇太子の御朱印

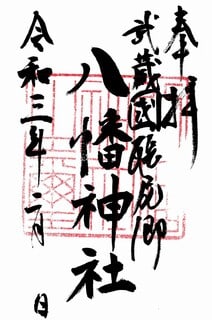

■ (宮町)高城神社

公式Web

熊谷市宮町2-93

御祭神:高皇産霊神

旧社格:県社、延喜式内社、熊谷総鎮守

元別当:星河山 石上寺(鎌倉町)

授与所:境内授与所

・奈良時代以前の創建と伝わる古社で、『延喜式神名帳』に「大里郡一座髙城神社」と記載されている式内社に比定されています。

・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の忍城攻めの際、当社も戦火にかかり社殿を焼失。寛文十一年(1671年)に忍城主・阿部豊後守忠秋により再建されています。

・熊谷総鎮守として地域の尊崇を集め、「節分祭」「胎内くぐり」「酉の市」などが催されています。

〔拝受御朱印〕

・参拝はしていますが、御朱印は拝受していないかもしれません。

■ 藤井山 源宗寺

熊谷市平戸611

曹洞宗

御本尊:薬師如来 観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第5番

・「平戸の大ぼとけ」として知られる曹洞宗寺院です。

・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「浄土宗 足立郡鴻巣宿勝願寺末 開山源宗寂年ヲ伝ヘス 開基ヲ藤井雅楽助ト云 寛永七年(1630年)六月卒ス 本尊薬師観音ノ二像ヲ安ス 共ニ開山源宗ノ作ナリト云」とあります。

・開創時は浄土宗、現在は曹洞宗なので、いずれかの時点で曹洞宗に改宗されたとみられますが、詳細は不明です。

・熊谷経済新聞(2021.12.9)の記事によると、当寺所蔵の木彫仏像坐像は高さ3.48メートルの薬師如来と、3.93メートルの観世音菩薩で、その大きさから「平戸の大仏(おおぼとけ)」と呼ばれています。木造寄せ木造りの仏像としては国内最大級とされ、市有形文化財に指定されています。

・本堂は老朽化したため令和3年に再建されています。

・御朱印は忍秩父三十四観音霊場のものを東竹院にて拝受していますが、下記のとおり現在、東竹院は原則御朱印不授与なので、こちらの御朱印も拝受できるかはわかりません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第5番 南無薬師瑠璃光如来 観世音菩薩

※ 画像探索中です。

■ 佐谷田神社

熊谷市佐谷田310

御祭神:誉田別命

旧社格:旧佐谷田村鎮守

元別当:

旧佐谷田村八幡社:藤林山 地蔵院 永福寺(新義真言宗/佐谷田村)

旧戸出村神明社:薬師山 東福院 金錫寺(新義真言宗/戸出村)

旧平戸村他國明神社:平戸山 多寶院 超願寺(真言宗新義/平戸村)

・『埼玉の神社』によると、明治22年に佐谷田と戸出と平戸が合併して佐谷田村となり、これにともない佐谷田の八幡社に、明治40年に戸出の神明社、大正2年に平戸の他國明神社を合祀して成立した神社です。よって、『新編武蔵風土記稿』に当社の記載はありません。(平戸の他國明神社は、後に旧地に戻っています。「長崎平戸の神を祀り他国という」との口碑があるようです。)

・『新編武蔵風土記稿』の佐谷田村の項には「八幡社 (佐谷田)村ノ鎮守 永福寺持」とあります。

・『新編武蔵風土記稿』の戸出村の項には「神明社 社領七石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 別当金錫寺 新義真言宗」とあります。

・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「他國明神社 村ノ鎮守ナリ 祭神詳ナラス 或云佳吉ヲ祀リシ社ナリト云、超願寺持」とあります。

・佐谷田の八幡社については『大里郡神社誌』に、享保七年(1722年)に宗源宣旨を受け正一位になったことや、寛政五年(1793年)に伯家に願い出て八幡宮の神号を受けた時の添え状の記載があります。

・御朱印は佐谷田神社より拝受しましたが、令和3年12月現在、佐谷田神社の本務神社は上之の上之村神社となっており、御朱印も上之村神社での授与かもしれません。(拝殿前書置きの可能性も。)

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:佐谷田神社 筆書

■ 梅籠山 久松寺 東竹院

熊谷市久下1834

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

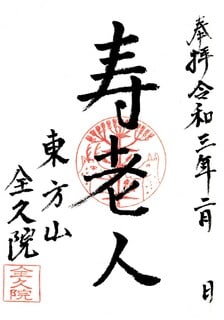

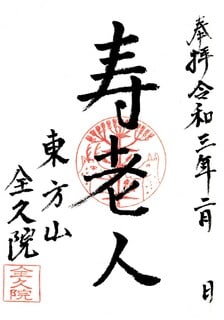

札所:忍秩父三十四観音霊場第4番、熊谷七福神(寿老人)

・源平合戦期の武将、久下次郎重光が開基、月擔承水法師が開山となり創建。深谷城主上杉三郎憲賢が中興開基し寛永十九年(1642年)に寺領三十石の御朱印拝領という名刹です。

・『新編武蔵風土記稿』の久下村の項には「下総國結城孝顕寺末 古は天台宗ナリシト云 本尊釋迦 開基ハ久下次郎重光、建久七年(1196年)七月卒ス 又久下権守直光 元久元年(1204年)四月卒ス コノ直光ハ重光ト父子ノ間ナルヘケレト 東鑑ニ其コトハ見エス 直光ハ熊谷直実ノ姨母ノ夫ナリト載ス 開祖ハ月擔承水法師 安貞元年(1227年)八月示寂 中興ノ開基ハ深谷ノ城主上杉三郎憲賢ニテ永禄十一年(1568年)七月卒ス 此時ノ僧ヲ的翁文中ト云」との記載があります。

・久下氏については、熊谷市江南文化財センター資料「報告 梅籠山久松寺「東竹院」に関する歴史概要」に詳しく述べられていますが、この資料によると、「久下氏は武蔵国大里郡久下郷を名字の地とする中世武家」で、治承四年(1180)、源頼朝が挙兵すると、久下直光・重光父子は熊谷次郎直実とともに平家方で参戦した。のちに頼朝方に転じて活躍、一ノ谷の合戦などに戦功をあげ、頼朝より伊豆国玉川荘・美作国印庄・丹波国栗作郷などを与えられた。」とのことです。

・御朱印は現在、庫裡前に「御朱印不授与」の旨の掲示があり原則授与されていないそうですが、「忍秩父観音霊場」巡拝中の旨告げると、ご好意で授与いただけました。ただし、これも特例的なご対応で、霊場御朱印も原則不授与かもしれません。

・団体で御朱印の授与を求められることがあり、対応できないのでこのようなかたちにしている、とのことでした。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛

2.忍秩父三十四観音霊場第4番 南無釋迦牟尼佛

----------------------------

以降は、荒川を渡った旧・大里郡江南町、大里町の寺社です。

■ 龍谷山 静簡院

熊谷市成沢125(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番

・関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番の札所を務められる曹洞宗の寺院です。

・霊場ガイドおよび山内由緒書を参考に由緒をまとめてみます。

・古くは天台宗寺院の浄閑寺の名刹でしたが一時期衰退。

・大永五年(1525年)に成澤越前守隼人正義佑が当地に武蔵成澤城を築城しました。関東管領上杉憲政の麾下であった成澤氏が、甲斐の武田信玄の侵攻に対処するため活用したとみられています。

・義佑の戦死後、上杉一門武将が守備した関係から深谷城主上杉三郎憲盛によって静簡院が創建されたと伝わります。開基憲盛の墓が寺の裏に奥津城としてあり、浄閑寺跡の石垣も現存しているそうです。

・御本尊は釈迦如来で両脇仏に文殊菩薩・普賢菩薩を安置。内陣には四天王、大間には十六羅漢の額の彫刻があります。

・関東三十三観音霊場の札所本尊の観音様は、山内に露仏として安置されています。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 釋迦如来

2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番 徳王観音

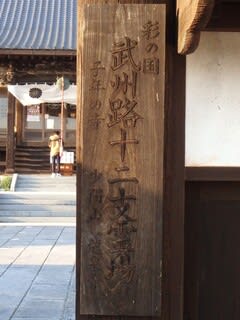

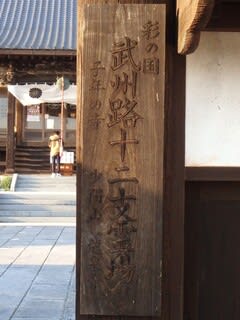

■ 高根山 満讃寺

武州路十二支霊場Web

熊谷市小江川827(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:武州路十二支霊場 辰(普賢菩薩)

・武州路十二支霊場の公式Webによると、開山は江南町野原の文殊寺第五世霊因祖源大和尚。天正四年(1576年)稲垣若狭守重大の臣田村茂平重次を開基とし、弘化二年(1845年)当寺第十九世当付大和尚による中興と伝わります。

・御朱印は庫裡にて武州路十二支霊場拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。

〔拝受御朱印〕

1.武州路十二支霊場 普賢菩薩

■ 東方山 保泉寺

熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。

・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。

・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。

・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内。

・こちらはご縁をいただいて御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

■ 五台山 文殊寺

公式Web

熊谷市江南町野原623(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:文殊師利大菩薩

・「野原の文殊さま」と称され、「京都の切戸(天橋立)文殊」「山形の亀岡文殊」と並んで「日本三体文殊菩薩」のひとつとされる曹洞宗の名刹です。

・公式Webを参考に由緒などをまとめてみます。

・「三人寄れば文殊の智恵」のことわざ通り、文殊菩薩は智恵を司る仏様で、古より学業成就の願掛けに多くの人々が訪れます。

・開山は崇芝性岱(そうししょうたい)大和尚(名応五年(1497年)寂)。

・古くは五台山 能満寺という天台宗の古刹でしたが、室町期の文明十三年(1481年)に焼失。二年後に比企郡高見の四ツ山城主、増田四郎重富が再建し、曹洞宗に改めて五台山 文殊寺を号したとされています。

・名刹らしく見どころの多い山内。山門(仁王門)は江戸中期の建築と推定され熊谷市の指定文化財に指定されています。

・御朱印は本堂横の授与所にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 文殊師利大菩薩(文殊尊)

■ (高本)高城神社

熊谷市高本562(旧・大里郡大里町)

御祭神:高皇産霊命

旧社格:村社、延喜式内社(小)論社

元別当:地蔵院(元和四年(1618年)~)

授与所:神社そばのご神職宅

『埼玉の神社』を参考に、御由緒などをまとめてみます。

・創建年代等は不詳ながら、文久三年(1863年)、相上村吉見神社の社家徳永豊洲氏が当社旧社地の地中から「无邪志国・高城神社」とある古代の銅製の鈴を発見したとされ、延喜式神名帳の式内社に比定されています。

・当社の旧社地は村の北方(和田吉野川の流れに近い中街)でしたが川の氾濫で流れが変わって下流の中ノ森(高城街)に流され、これを神慮であるとしてこの地に御遷座となり、昭和45年、中ノ森が河川改修地域となった際に旧社地である中街の現社地へ再び御遷座されています。

・田畑のなかにお社が御鎮座。御遷座を示す説明板も設置されています。

・御朱印はすこし離れたご神職のご自宅そばにて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:高城神社 書置(筆書)

■ 吉見神社

熊谷市相上1(旧・大里郡大里町)

御祭神:天照大神

旧社格:郷社、旧上吉見領総鎮守、旧相上村鎮守

授与所:神社そばのご神職宅

・旧上吉見領二三か村のうちの上・中・下の恩田は「武州恩田御厨」といわれ、伊勢神宮の神領であったことが知られています。『埼玉の神社』では御厨で伊勢神宮を分祀する例は多く知られていることから、当社もこの例の一つとして天照大神を祀ったと考えられるとしています。

・いくつかの創祀伝承が伝わります。和銅六年(713年)御諸別王が当地を巡視した折、不毛の地であることを嘆かれ、各地から里人を移して多里郡(大里郡)を置き、豊かな地となった奉賽として、天照大神ゆかりの筬を御神体として天照大神を祀ったといいます。

・古社らしい厳かな境内。御朱印は、境内向かって右手のご神職宅にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:吉見神社 書置(筆書)

-----------------------

ここまでくれば東京方面への帰路、関越道・東松山ICも近いです。

結局4編構成となってしまったこの記事、やはり深谷・熊谷は御朱印王国であることを実感しました。

「青天を衝け」ですが、近代ものにしては視聴率健闘したようです。

個人的にはかなり面白く、最後まで視つづけた数少ない大河ドラマとなりました。

最後に、渋沢栄一翁ゆかりの御朱印をご紹介して、この記事を〆たいと思います。

■ 寶登山神社・寶登山神社奥宮

長瀞町長瀞1827

御祭神:神日本磐余彦尊、大山祇神、火産霊神

旧社格:県社、別表神社

元別当:會慶山 地蔵院 玉泉寺(長瀞町長瀞/真言宗智山派)

授与所:境内授与所

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:寶登山神社 直書(筆書)

「青淵ゆかりの地」の印判が捺されています。「青淵」とは渋沢栄一翁の号です。

御朱印揮毫:寶登山奥宮 書置(筆書)

「寶登山は千古の霊場」の印判が捺されています。

これは栄一翁が八十八歳のときに揮毫した軸にちなむもので、参道には栄一翁揮毫の石碑が建立されています。

【写真 上(左)】 栄一翁揮毫の石碑

【写真 下(右)】 宝登山山頂

栄一翁は熊谷と秩父を結ぶ秩父鉄道の延伸を援助し、秩父セメントの設立にも力を貸しました。

秩父や長瀞の発展に、栄一翁の貢献は多大なものがあったとされています。

【予告】

2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は鎌倉がメインの舞台となります。

年明けからは、かなり無謀な企てですが「鎌倉市の御朱印」にトライしてみたいと思います。

【 BGM 】

■ 潮見表 - 遊佐未森

■ 夢の途中 - KOKIA