関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

「3密」をさけて「三密」を

最初に「3密(さんみつ)」の言葉をきいたとき、密教の「三密」を連想してしまいました。

「三密」とは仏教(密教)の重要な教えで、「行動・言葉・こころ」の3つを整えることとされます。

くわしくは→ こちらを。

密教修行における「三密」では、「身密」は印相を組まなくてはならないし、「口密」は御真言を唱えなければなりません。

「三昧耶戒」(密教独自の戒律)のこともあるので、素人が修するのはむずかしいと思いますが、

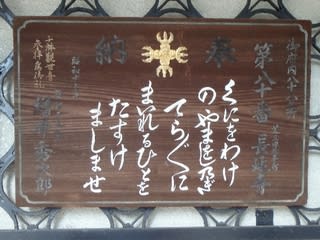

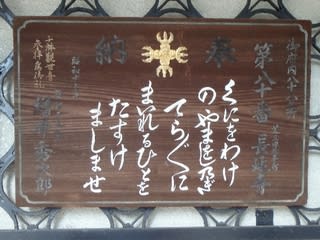

基本的な心構えは、こちらに書かれているとおりで、

日々実践できるかと思いますし、たしかにコロナ対策に通ずるところもあるかと思います。

「病気に苦しむ人々を助ける仏様」は薬師如来(薬師瑠璃光如来)で、いままさにそのご加護をいただきたい尊格です。

外出自粛で参拝はむずかしいと思いますが、

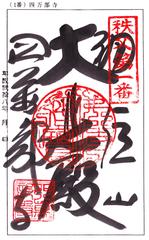

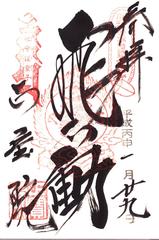

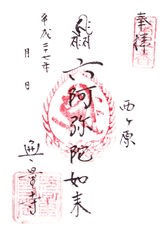

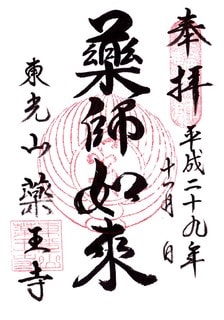

上野・寛永寺の御本尊、そして東京の御府内八十八ヶ所霊場のうち、通称名をもたれ人々の信仰篤い3尊のお薬師様の御朱印をご紹介します。

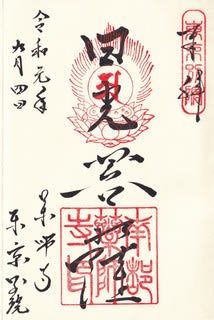

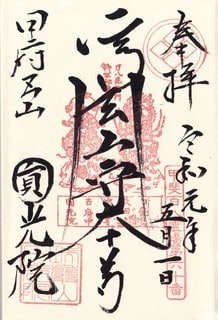

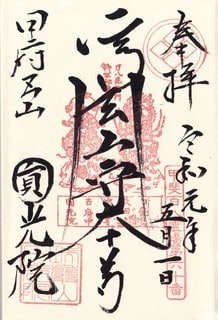

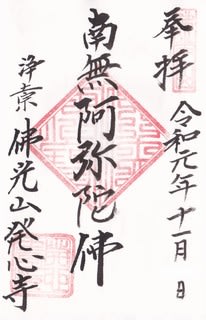

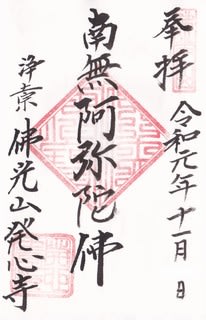

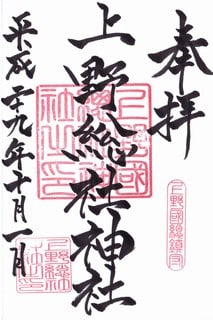

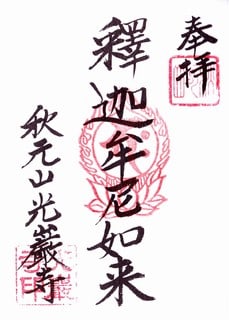

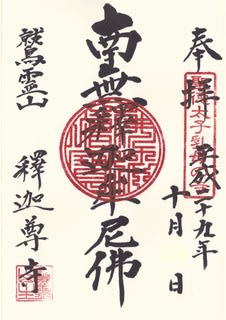

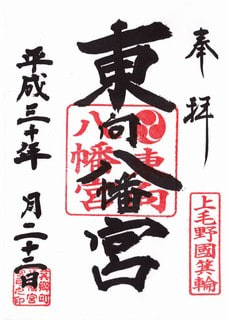

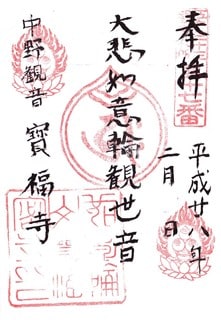

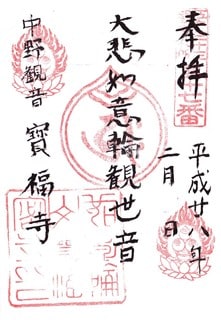

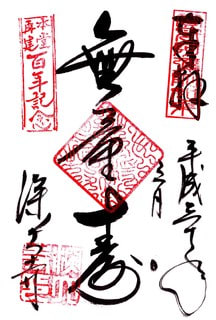

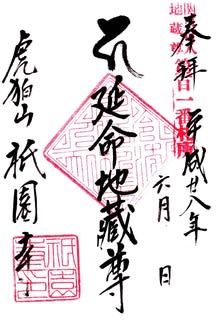

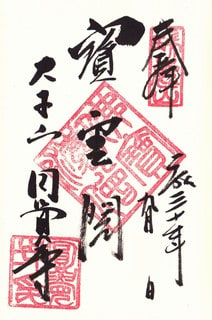

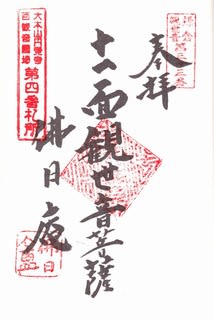

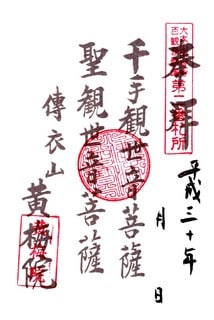

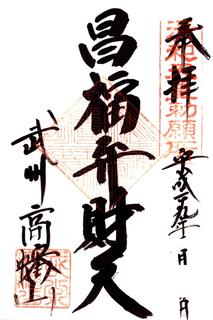

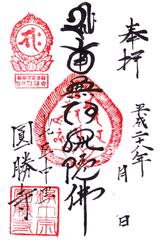

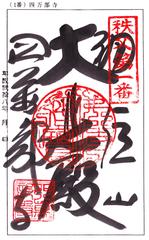

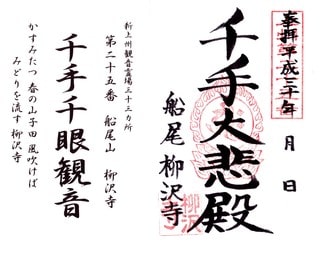

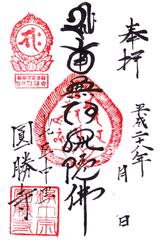

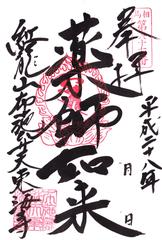

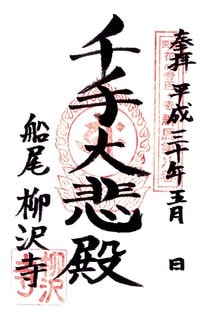

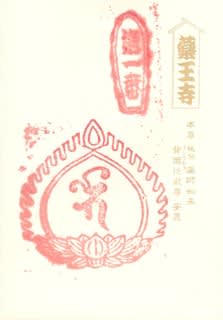

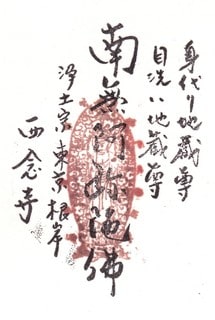

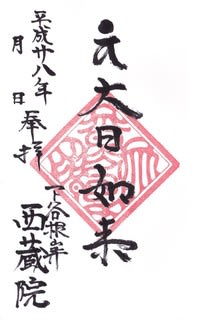

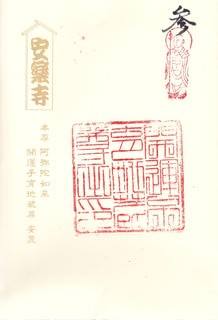

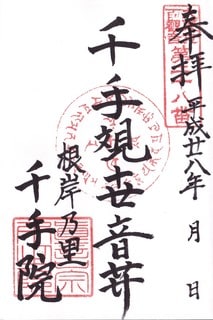

【写真 上(左)】 寛永寺(台東区上野桜木)

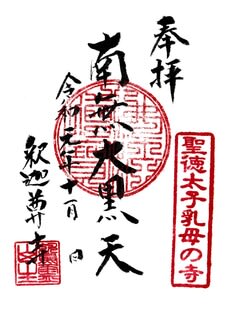

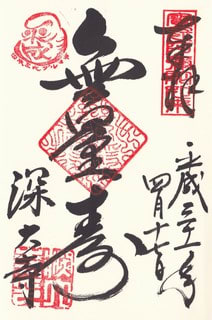

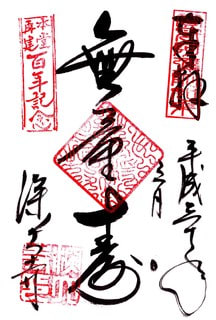

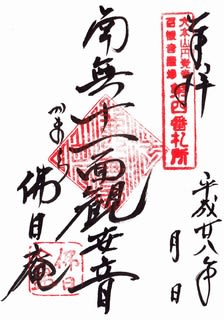

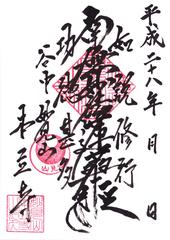

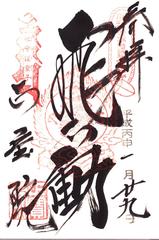

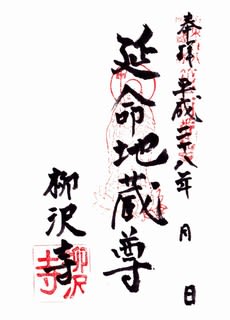

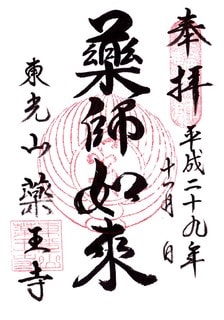

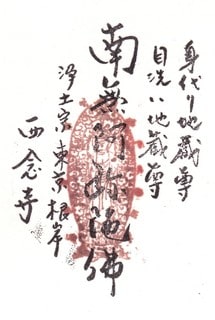

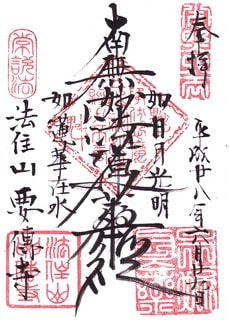

【写真 下(右)】 弥勒寺・川上薬師(墨田区立川)

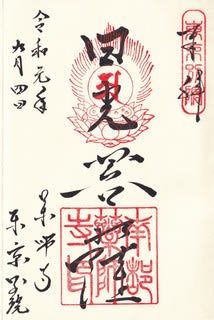

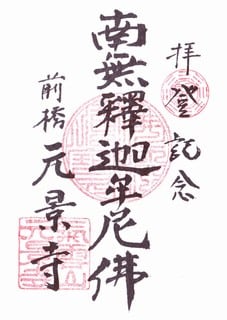

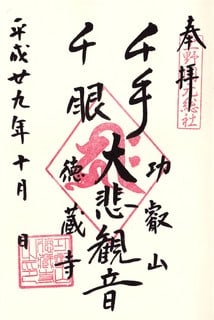

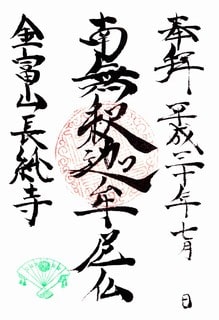

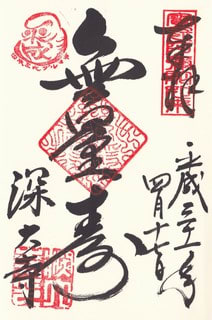

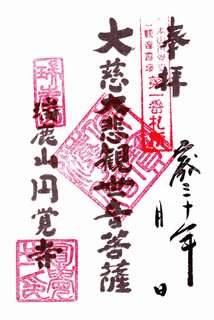

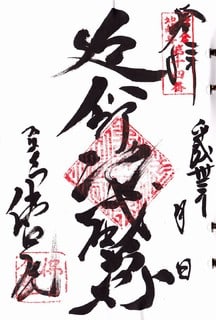

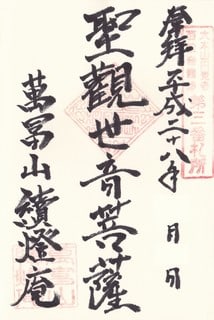

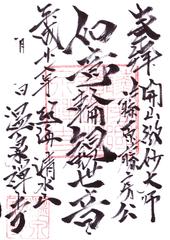

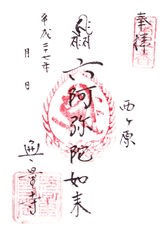

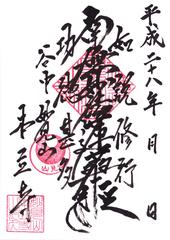

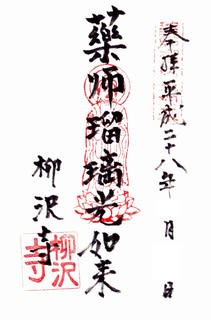

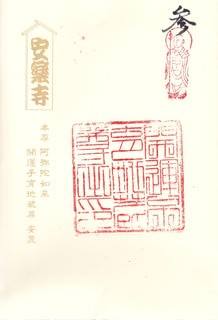

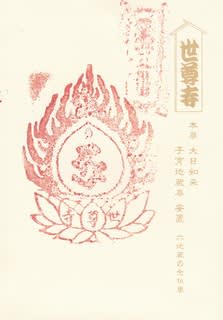

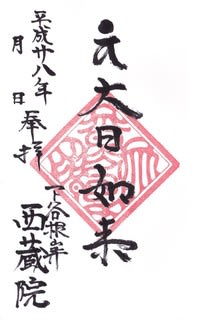

【写真 上(左)】 真福寺・愛宕薬師(港区愛宕)

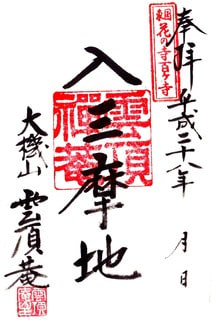

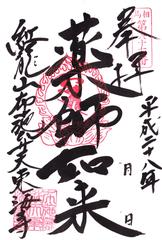

【写真 下(右)】 梅照院・新井薬師(中野区新井)

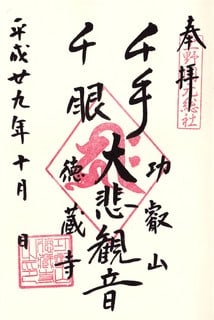

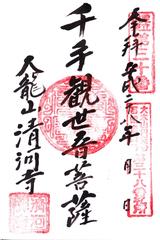

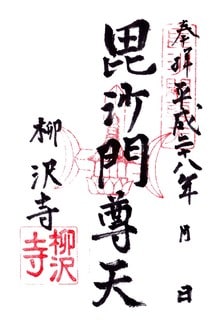

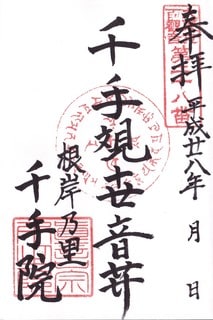

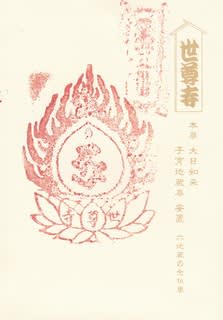

せっかくなので、薬師如来の脇侍の日光菩薩・月光菩薩の御朱印もご紹介します。

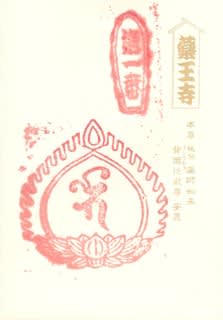

薬師寺東京別院(品川区東五反田)で授与されています。(現在閉院中、御朱印不授与の模様です。)

「三密」とは仏教(密教)の重要な教えで、「行動・言葉・こころ」の3つを整えることとされます。

くわしくは→ こちらを。

密教修行における「三密」では、「身密」は印相を組まなくてはならないし、「口密」は御真言を唱えなければなりません。

「三昧耶戒」(密教独自の戒律)のこともあるので、素人が修するのはむずかしいと思いますが、

基本的な心構えは、こちらに書かれているとおりで、

日々実践できるかと思いますし、たしかにコロナ対策に通ずるところもあるかと思います。

「病気に苦しむ人々を助ける仏様」は薬師如来(薬師瑠璃光如来)で、いままさにそのご加護をいただきたい尊格です。

外出自粛で参拝はむずかしいと思いますが、

上野・寛永寺の御本尊、そして東京の御府内八十八ヶ所霊場のうち、通称名をもたれ人々の信仰篤い3尊のお薬師様の御朱印をご紹介します。

【写真 上(左)】 寛永寺(台東区上野桜木)

【写真 下(右)】 弥勒寺・川上薬師(墨田区立川)

【写真 上(左)】 真福寺・愛宕薬師(港区愛宕)

【写真 下(右)】 梅照院・新井薬師(中野区新井)

せっかくなので、薬師如来の脇侍の日光菩薩・月光菩薩の御朱印もご紹介します。

薬師寺東京別院(品川区東五反田)で授与されています。(現在閉院中、御朱印不授与の模様です。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

つづきです。

※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社が多くなっています。参拝は、新型コロナ収束後にお願いします。

■〔 信玄公と甲府五山 〕

信玄公は神仏への信仰ふかく、宗派を越えて寺社を厚く保護されました。

「信玄」は、永禄二年(1559年)(天文二一年(1552年)説もあり)に39歳で出家された際の諱で、院号は法性院、道号は機山、別号は徳栄軒と伝わります。

『甲陽軍鑑』によると「玄」は中国の臨済義玄、日本では関山恵玄にゆかりで、得度式を務め「信玄」を授けたのは臨済宗長禅寺(甲府市愛宕町)の住持、岐秀元伯(ぎしゅう げんぱく)とされています。

岐秀元伯は京都妙心寺の学僧で、信玄の母大井夫人の招聘により鮎沢の(古)長禅寺、次いで愛宕の長善寺に住山されました。

岐秀元伯は信玄公の学問の師であったと伝わります。

伝灯は大応国師~大灯国師~妙心寺開山の関山慧玄と続く「応灯関」「関山禅」を嗣ぎ、とくに臨済宗妙心寺派への帰依が深かったとされます。

信玄公の葬儀で大導師を勤められた恵林寺の快川紹喜(かいせん じょうき)も臨済宗妙心寺派の高僧で、信玄公に「機山」の号を授けたとされます。

信玄公は京や鎌倉の五山制度にならい、甲府にも臨済宗寺院で五山を定めました。

長禅寺、東光寺、能成寺、円光院、法泉寺が甲府(府中)五山です。

円光寺の公式Web資料には、「信玄公は元より仏法信仰を重んじ臨済宗に帰依し、京都妙心寺の開山である開山国師の遺風を崇敬しておりました。その因縁により、京五山、鎌倉五山にならい、甲州の古刹の寺を城下に移しました。そして何れも妙心寺派に改め、それぞれに土地を寄付し、これらの寺を御城附御祈願所五山と号しました。」とあります。

また、法泉寺前掲示の甲府五山の説明書には、「戦国武将武田信玄公は臨済宗に深く帰依し、京都五山・鎌倉五山の制度にならって『甲府(府中)五山』を定めました。その五寺は、宝泉寺、長禅寺、東光寺、円光院、能成寺です。信玄は広く仏教を信仰し、宗旨のいかんを問わず、寺院・僧侶を崇敬保護したことが知られています。とりわけ臨済宗に対する帰依は深く、平素より多くの禅僧と親交を深めていました。諸国から禅宗の高僧を招いて師とし、その教えを民政や軍法に活かしたのです。代表的な高僧は、五山派の惟高妙安、策彦周良、妙心寺(関山)派の岐秀元伯、快川紹喜らです。特に岐秀は信玄幼少時からの参禅の師であり、学問・修養を通じて信玄の人格形成に深い影響を及ぼしたといわれ、信玄剃髪の際に大導師もつとめました。」とあります。

五山の所在地は甲府北部の住宅地から山手に点在し、「小松」といわれる一帯に宝泉寺、長善寺、円光院、「板垣」といわれる一帯に能成寺、東光寺があり、「北山野道」という遊歩コースが設けられています。

■ 瑞雲山 長禅寺

甲府市愛宕町208

臨済宗単立 御本尊:釈迦如来

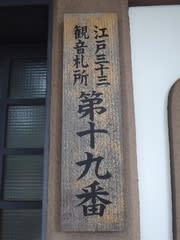

札所:甲斐百八霊場第58番、甲斐国三十三番観音札所第9番、甲斐八十八ヶ所霊場第64番、府内観音札所第9番

※御朱印は不授与です。

信玄公の母、大井夫人(瑞雲院殿)の菩提寺で、岐秀元伯が開いたとされる臨済宗の名刹。

創建は天文二一年(1552年)と伝わり(『甲斐国志』)、甲府五山の主座(筆頭)とされます。

長禅寺の前身は、大井夫人の出である西郡の国人、大井氏領する巨摩郡相沢(現・南アルプス市鮎沢)の長善寺(現・古長禅寺)で、大井氏の菩提寺でした。(古長禅寺は後述します。)

大井夫人は西郡の国衆(国人領主)で、武田氏一門の大井信達公の息女。

駿河に近い西郡の大井信達公は今川氏と結んで信虎公と抗争を続けていましたが、永正十四年(1517年)に信虎公と和睦。

このとき大井夫人が信虎公の正室として嫁いだため、政略結婚の意味合いが強いものとみなされています。

信虎公との間に嫡男信玄公、信繁公、信廉公(逍遙軒信綱)および長女をもうけました。

信繁公、信廉公ともに能く信玄公を補佐されたと伝わり、二十四将に数えられています。

大井夫人は賢母で、悟渓宗頓(大徳寺五二世住持、妙心寺四派の一、東海派の開祖)の法統を嗣ぐ、尾張国瑞泉寺の岐秀元伯を長禅寺に招き、若き日の信玄公に「四書五経」「孫子」「呉子」などを学ばせたといわれます。

天文十年(1541年)の信玄公による信虎公駿河追放ののちも甲斐に留まられ、躑躅ヶ崎館北曲輪に居住されました。

天文二一年(1552年)に逝去。法名は瑞雲院殿月珠泉大姉。

葬儀の大導師を務められたのは岐秀元伯と伝わります(『高白斎記』)。

大井夫人逝去の後、西郡の鮎沢では墓所が遠いため、亡き母を開基に、導師の岐秀元伯を開山に請じて新たに長禅寺として開かれました。

本堂左手手前に大井夫人の霊廟があり、本堂左手の坂の上に墓所があります。

参拝時には落枝の危険で墓所参道は通行禁止となっていました。

非公開ですが、「絹本著色武田信虎夫人像」「紙本著色渡唐天神像」の文化財を所蔵しています。

「絹本著色武田信虎夫人像」は大井夫人(瑞雲院殿)の肖像画で、画人としても知られた信玄公の同母弟・信廉公(逍遥軒信綱・二十四将の一人)の筆によるもの。

信廉公21歳、天文二二年(1553年)の作とされます。

なお、名門大井氏は嫡流信業公の三弟と六弟が武藤姓を名乗り、関ヶ原の戦いの際、上田城で秀忠軍を釘付けにした真田昌幸は、永禄年間にこの大井氏流武藤家に養子に入っていたと伝わります。

「武藤三郎左衛門尉のときに実子の武藤与次が早世したため、真田昌幸を養子にとった」という説があり、武藤喜兵衛尉昌幸は二十四将のひとりに数えられることもあります。(→関連資料)

どことなく近寄りがたい威厳のある禅寺で、いくつかの霊場札所となっているものの、御朱印は一切授与されていないようです。

■ 法蓋山 東光寺(東光興国禅寺)

甲府市東光寺3-7-37

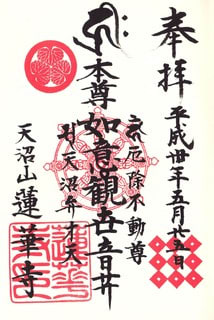

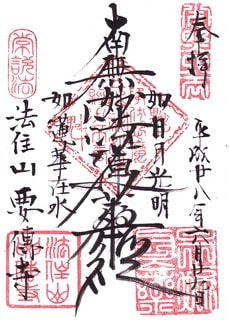

臨済宗妙心寺派 御本尊:薬師如来

札所:甲斐百八霊場第56番

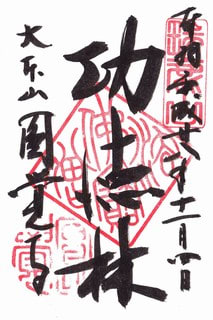

朱印尊格:本尊 薬師如来 書置(印刷?)

札番:甲斐百八霊場第56番印判

・中央に札所本尊、薬師如来の種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に三寶印。中央に「本尊 薬師如来」の揮毫。

右上に「甲斐百八霊場第五六番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

寺伝によると平安時代の保安二年(1121年)に源義光(新羅三郎)公が密教の祈願所として諸堂を整え、興国院と号したとされます。

その後鎌倉期に蘭渓道隆が禅宗寺院として再興、寺号を東光寺と改めました。

この寺に幽閉され終焉を遂げられた信玄公の長子義信公、諏訪から移られて自害された諏訪の領主諏訪頼重公の墓所であり、戦国の哀史を物語る史跡として訪れる人も多いようです。

〔武田義信公〕

義信公は、天文七年(1538年)信玄公の嫡男として生まれました。

母は信玄公の正室、公家の三条公頼公の息女の三条夫人です。

天文十九年(1550年)、若くして今川義元公の息女(従姉妹とも)を正室に迎えています。

初陣の知久氏攻めをはじめ、小諸城攻略、川中島での戦いなどでの華々しい武功が伝わります。

天文二二年(1553年)、将軍足利義藤(義輝)公より将軍家の通字である「義」の偏諱を受けて義信と名乗られ(『高白斎記』)、永禄元年(1558年)、信玄公が信濃守護に補任された際には「准三管領」としての待遇を受けており、武田家嫡男としての道を順調に歩まれていました。

永禄八年(1565年)10月、信玄公暗殺を企てた謀反にかかわったとされ甲府東光寺に幽閉。(『甲陽軍鑑』)

永禄十年(1567年)10月19日に東光寺で逝去されました。享年30歳。

同年11月には正室の今川氏は駿河へ帰国しています。

この事件は「義信事件」と通称され、信玄公をめぐる謎のひとつとされています。

経緯がこみ入っているので詳細は省きますが、『甲陽軍鑑』によると、義信公の傅役である飯富虎昌以下の側近が処刑され、八十騎の家臣団が追放処分になっているので、これを受けた武田家臣内紛説がみられます。

永禄三年(1560年)、桶狭間の戦いでの今川義元公の戦死、永禄四年(1561年)第4次川中島の戦いを経た北信地域の実質的な領有などを契機に信玄公は対外方針を転換し、永禄十一年(1568年)には今川氏の領国駿河への侵攻を始めています。

「義信事件」は駿河侵攻の3年前であり、今川氏に対する方針で親子、および家臣内で深刻な対立があり、これが事件の契機となったとする見解がみられます。

今川義元公の息女を正室としていた義信公が親今川派、「義信事件」後に駿河侵攻を進めた信玄公が反今川派という構図です。

また、永禄年間以降、信玄公と信長公とに同盟の動きがあり、信長公と敵対関係にあった今川氏との間に生じた軋轢を背景のひとつとみる説もあります。

信虎公の長女定恵院(信玄公の同母姉)は義元公の正室で、氏真公の母であり、娘の嶺松院は義信公の正室です。

永禄三年(1560年)5月、桶狭間の戦いで戦死した今川義元公の跡を継いだ氏真公は、家臣の掌握に苦しみ離反を招きました。当時今川家の食客となっていた信虎公は、今川家臣と謀って氏真公の追放を企図しましたが事前に露見し、駿府を追われ京に向かわれたとされます。

また、信虎公の子武田信友は今川家臣団に加わり、後に武田氏の駿河侵攻に呼応しています。

このあたりの今川家をめぐる複雑な事情も「義信事件」の背景にあるとみられます。

駿河に接する河内領の領主で武田御一門衆の穴山氏は、武田・今川の甲駿同盟を取次し、義信公と今川氏の婚姻も仲介しましたが、「義信事件」翌年の永禄九年(1566年)に当主穴山信君の弟、穴山彦八郎(信嘉、信邦)が身延山久遠寺塔頭において自害しており(『甲斐国志』)、これを対今川戦略対立説の論拠とする説もあります。

義信公の墓所は、本堂裏山の左手にひっそりとあります。

〔諏訪頼重公〕

諏訪頼重公は、諏訪氏第十九代当主で諏訪大社大祝。上原城城主であり、戦国大名として諏訪一円を治めました。

諏訪氏は神代以来の諏訪大社上社の大祝の家柄で、「神氏(みわし/じんし)」とも尊称された名族です。

信虎公の時代、諏訪氏は武田氏と抗争し、享禄元年(1528年)信虎公は諏訪に侵入して頼満公と対戦、享禄四年(1531年)には逆に頼満公が韮崎あたりまで兵を入れています。

諏訪氏との抗争を不利とみた信虎公は、天文四年(1535年)に頼満公と和睦(盟約)し、天文九年(1540年)には三女・禰々を頼満公の跡を継いだ頼重公に嫁がせています。

以降、小県郡侵攻などで武田家と連携していました。

甲斐から信濃へ向かうには、諏訪口(甲州街道)と佐久口(佐久甲州街道)の2つのルートがあります。

諏訪ルートは諏訪氏との盟約があってとれないので、信虎公の時代はもっぱら佐久ルートをもって信濃侵攻がなされました。

しかし、晴信公が当主となると方針を転じ、諏訪への侵攻を開始しました。

『甲陽軍艦』では、この時期の信玄公の戦として「瀬沢合戦」を記しています。

これは天文十一年(1542年)、信濃四将(中信の小笠原長時、北信の村上義清、木曽の木曽義康、諏訪の諏訪頼重)と信玄公の大合戦で、信濃勢一万六千を武田軍八千が瀬沢(現・長野県富士見町)で迎え撃ち、信濃勢は千六百二十一人の戦死者を出して敗走したというもの。

瀬沢周辺にはこれを示す史跡も残りますが、この戦いは『甲陽軍艦』のほかに確実な史料が認められないため、合戦そのものの存在が疑問視されています。

神代より、諏訪大社上社の大祝は諏訪氏、諏訪下社の大祝は代々金刺氏が継いできました。

この時代、金刺氏は諏訪氏の配下にありましたが、両氏は伝統的に対立関係にあったとされています。

また、諏訪氏の一族、伊那・高遠城主の高遠信濃守頼継も諏訪氏と対立関係にありました。

諏訪総領家の祖・安芸守信嗣は高遠氏の祖・信濃守頼継の弟であり、高遠氏が本来の上社大祝の家柄である、という自負があったためとみられています。

信玄公はこのような諏訪一族内の軋轢に乗じ、謀略の手を伸ばして金刺氏、高遠頼継をみかたにつけて諏訪に侵入しました。ときを合わせて高遠頼継も杖突峠を越えて諏訪に攻め入りました。

南方から武田、西方からは高遠勢の攻撃を受け苦境に陥った頼重公は、上原城を退き北方の桑原城に移りました。

桑原城にて、信玄公から「城を明け渡せば武田勢は甲斐に引き上げる」旨の和睦案を受けた頼重公はこれを容れ、城を渡して甲斐・府中に送られました。

頼重公は東光寺に幽閉され、その後自刃されました。

ときに頼重公27歳。辞世の句が残されています。

- おのづから 枯れ果てにけり 草の葉の 主あらばこそ 又も結ばめ -

これにより諏訪惣領家は滅亡したとされていますが、上社大祝は叔父諏訪満隣の家系が継ぎ、その子孫は近世に中興されて諏訪高島藩三万石の大名となっています。

頼重公の墓所は、本堂裏山の左手にあります。

桑原城址そばには、頼重公の家臣らが公の遺髪を埋めたと伝わる頼重院があり、供養塔が残されています。

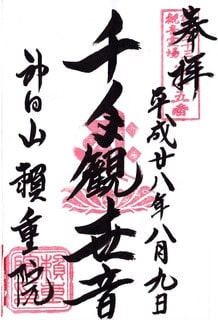

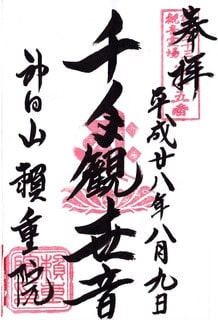

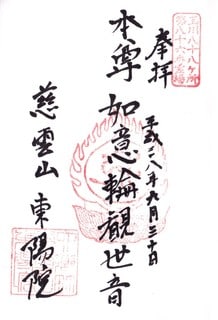

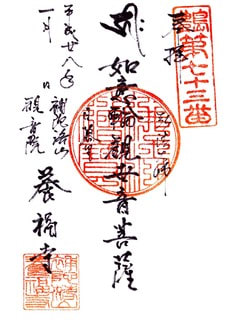

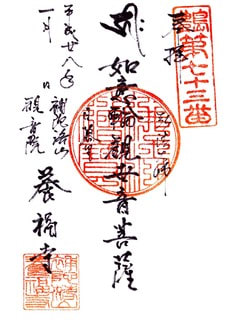

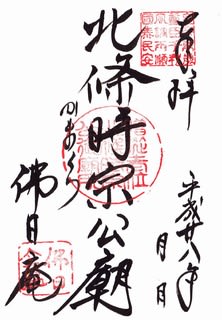

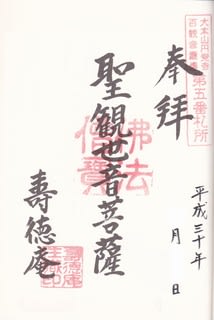

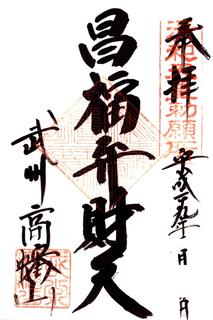

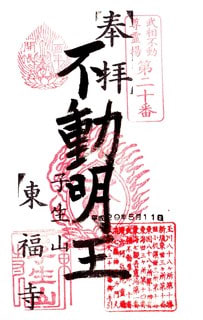

【写真 上(左)】 頼重院 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 頼重院 観音霊場の御朱印

信玄公はこののち頼重公の息女を側室として迎え、この側室は勝頼公を産んでいます。

よって頼重公は勝頼公の外祖父にあたります。

『甲陽軍艦』に「尋常かくれなき美人にてまします」と記されたこの美貌の側室(諏訪御料人)は、小説やドラマでは、湖衣姫(こいひめ)、由布姫(ゆぶひめ・ゆうひめ)として描かれています。

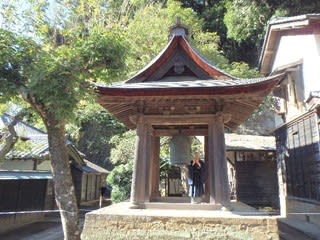

東光寺は甲府北部の住宅地の奥に、落ち着いたたたずまいをみせています。

室町時代の作とされる仏殿は、鎌倉禅宗様式の代表的な建築物として国の重要文化財に指定されています。

仏殿の御本尊は薬師如来。鎌倉時代作の檜材の坐像で、これを取り囲むように守護神である十二神将立像(檜材、伝鎌倉時代作)が安置されています。

本堂裏手には、蘭渓道隆(ないし当寺中興開山・大覚禅師)の作と伝わる北宋山水様式の池泉式庭園(東光寺庭園)が構えられ、鎌倉中期の特色を残す作例として知られています。

甲斐百八霊場第56番の札所であり、ご丁寧な対応にて御朱印をいただけました。

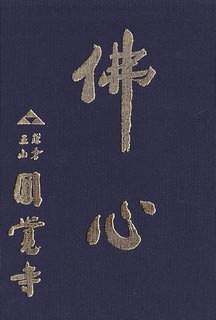

■ 定林山 能成寺(能成護国禅寺)

公式Web

甲府市東光寺町2153

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来

札所:甲斐百八霊場第57番

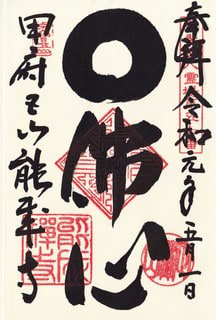

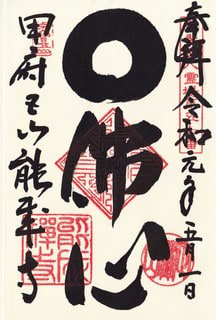

朱印尊格:釈迦如来(佛心) 直書(筆書)

札番:甲斐百八霊場第57番印判

・中央に三寶印と「○」字と「佛心」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第五七番」の札所印。左下には「甲府五山」と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

南北朝時代の貞和年間(1345年~1349年)に天目山棲雲寺の業海本浄(ごっかい ほんじょう)の開山、甲斐国守護・武田信守公(能成寺殿)を開基として、小石和筋八代村(現在の笛吹市八代町)に創建された古刹です。

信玄公のとき西青沼(現在の甲府市宝)に移され、さらに文禄年間(1592年~1595年)、甲府城築城の折に現在地に移されました。

創建時の御本尊は三尊阿弥陀如来(安阿弥作)でしたが、現在は釈迦牟尼仏。

本堂上間の間に富士山大息合結縁地蔵尊が奉安されています。

信玄公により甲府五山に定められ、寺宝として信玄公の家督相続を知らせる「信玄公制札」などが残されています。

参道右手の駐車場あたりはかつて大池で、これを伝える「宿竜の碑」と芭蕉の句碑があります。

- 名月や池をめぐりて夜もすがら -

愛宕山の山腹にあるこの寺の境内は広くはないですが、全体にしっとりと落ち着いて甲府五山の格式を感じます。

甲斐百八霊場第57番の札所で、「佛心」という豪快な揮毫の御朱印を快く授与いただけました。

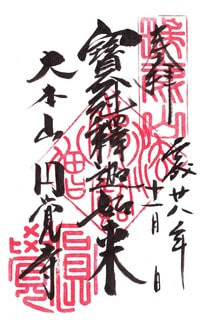

■ 瑞巖山 円光院(円光護持禅院)

公式Web

甲府市岩窪町500

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来

札所:甲斐百八霊場第60番

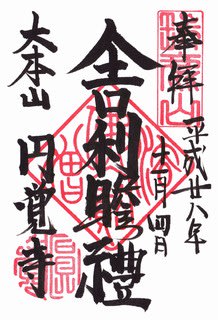

朱印尊格:釈迦如来(佛心)

札番:甲斐百八霊場第60番印判

〔平成28年4月の御朱印〕

・中央に札所本尊、(勝軍)地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と中央に「信玄公守本尊」の揮毫。

右上に武田菱の印、右下に「甲斐百八霊場第六十番」の札所印。左には「甲府五山」と院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔令和元年5月の御朱印〕

・中央に札所本尊、(勝軍)地蔵菩薩と刀八毘沙門天の御影の印と中央に「信玄公守本尊」の揮毫。

右上に武田菱の印、右下に「甲斐百八霊場第六十番」の札所印。左には「甲府五山」と院号の揮毫と寺院印が捺されています。

信玄公開基、信玄公正室三条夫人の菩提寺として知られる名刹。

前身は小石和郷に甲斐源氏の始祖、逸見太郎清光(源清光)公が開創された清光寺で、室町期に甲斐守護武田信守公により再興され成就院となりました。

永禄三年(1560年)、信玄公が京より説三和尚を迎えて開山とし、当地に移され甲府五山の一つ円光禅院と改めました。

この時点では甲府成就院で、三条夫人(円光院殿)逝去ののち、その法名にちなんで円光院に改称されたという説もありますが、三条夫人墓所の説明書には「晴信公は夫人の生前、その牌所として府中五山の一、圓光院を宛て、夫人をその開基とした」とあるので、夫人の生前に円光院に改めたとみられます。(以上、境内由緒書などより)

三条夫人(三条の方)は、清華家の左大臣転法輪三条公頼公の次女で、母は高顕院。

姉は細川晴元室、妹は顕如の妻の如春尼という名流です。

天文五年(1536年)、今川義元公の媒酌で信玄公の正室として嫁し、義信公、黄梅院(北条氏政室)、海野信親(竜芳)公、信之、見性院(穴山梅雪室)の三男二女をもうけました。

三条夫人は度重なる不運に見舞われたと伝わります。

次男信親(竜芳)公は盲目。天文二十年(1551年)には父の公頼公が大寧寺の変(周防の大内義隆が家臣陶隆房の謀反で殺害)に巻き込まれて殺され、三男信之は夭折しました。

さらに永禄八年(1565年)の「義信事件」により長男義信公を失い、永禄十一年(1568年)、信玄公の駿河侵攻により黄梅院が北条氏から離縁され、その翌年に病死しました。

その人物像については諸説ありますが、Wikipedia記載の「円光院の葬儀記録」には、快川和尚の三条の方の人柄を称賛する「大変にお美しく、仏への信仰が篤く、周りにいる人々を包み込む、春の陽光のように温かくておだやかなお人柄で、信玄さまとの夫婦仲も、むつまじいご様子でした」と記された記録が残されているそうです。

境内にはこのようなお人柄を示す案内が掲出されていました。

三條夫人のお人柄の真実

西方一美人 円光如日 和気似春(快川国師の語)

これにより 暖かく穏やかな 三條夫人の婦徳高いお姿が偲ばれます。

元亀元年(1570年)7月に逝去。圓光院殿梅岑宗い大禅定尼と号されました。

本願寺の顕如(光佐)の正室は三条夫人の妹の如春尼であり、本願寺と信玄公との信長包囲同盟の裏には夫人の存在が大きかったと考えられています。

薄倖のイメージをまとわれる三条夫人ですが、その子信親(竜芳)公は穴山信君(梅雪)の娘を娶り、その子の信道公は出家して顕了道快と号し、その子武田信正公とともに紆余曲折を経て家系は存続し、江戸幕府には表高家として武田宗家の命脈を保ちました。(→関連記事)

境内の「三條氏墓の説明書」には、つぎのような記載があります。

「武田家の正統は信親公により今日に継続され、その原づくところが一向宗の僧となった信親公の嫡子信道公に在ることを思えば三條夫人が妹壻本願寺光左上人と武田氏との連携の楔として大きな役割を果たしたことと関連して夫人が武田家のために内外に於ける立場をより利用して大いに尽くされたことが偲ばれる」

三条夫人の菩提寺につき、ゆかりの宝物が所蔵されています。

夫人が武田家に嫁ぐ時に持参されたと伝わる三条家伝来の木造釈迦如来坐像、武田氏の家紋と夫人が皇室から使用を許された菊花紋と桐紋が彫られた愛用の鏡などです。

当寺には信玄公ゆかりの尊像も所蔵されています。

〔境内の解説書(抜粋)〕

刀八毘沙門天像及び勝軍地蔵像は、武田信玄公が殊に信仰した尊像で、もとは居館である躑躅が崎の館内の毘沙門堂に祀り、戦場行軍の際にも座右を離さなかったとされ、元亀四年(1573年)四月三河の軍陣で亡くなる際、馬場美濃守に命じて当寺の開山説三和尚に贈らせ、永く当寺の鎮護となしたとされる。本像は同一厨子内に、向かって右に獅子に乗る刀八毘沙門天像、左に白馬に乗る勝軍地蔵像が安置される。刀八毘沙門天像は、鎧を着用し、忿怒形の顔を正面とその左右、菩薩形の顔を頭上に表し、左右各五本ずつの腕を表す四面十臂の姿である。勝軍地蔵像は、鎧兜に袈裟を掛けた若々しい青年武将の姿で、左手を振り上げて持物を持ち、右手は腹前で剣を持つ。刀八毘沙門天像は毘沙門天、勝軍地蔵像は地蔵菩薩をそれぞれもととして我国で考案された軍神で、室町時代から戦国時代にかけて多くの武将の信仰を集めた。作者は京都の七條大仏師康清と伝えられる。康清は、信玄公造立の恵林寺の武田不動尊の作者であり、活気のある派手やかな作風は両像に共通するところである。」

普段は秘仏ですが、毎年4月の信玄公祭りの際には御開帳されます。

円光院から400mほど離れたところに「武田信玄公墓所」があります。

信玄公の御遺言どおりその死は三年間秘されましたが、その間ひそかに荼毘に附され、埋葬されたのが土屋右衛門の邸で、この場所が後に「武田信玄公墓所」となっています。

毎年4月12日の忌日の廻向そのほかの供養は、円光院により営まれています。

禅寺らしい整った境内。桜の名所としても知られています。

三条夫人の墓所は本堂左奥の高みにあり、宝篋印塔は信玄公の建立と伝わります。

甲斐百八霊場第60番の札所をつとめられ、御朱印は庫裡にて快く授与いただけました。

■ 金剛福聚山 法泉寺

公式Web

甲府市和田町2595

臨済宗妙心寺派 御本尊:弥勒菩薩(釈迦牟尼佛)

札所:甲斐百八霊場第62番、甲斐国三十三番観音札所第8番

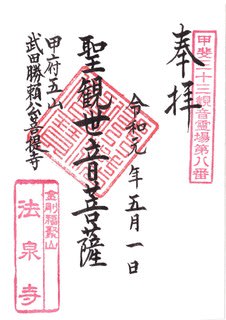

〔甲斐百八霊場の御朱印〕

朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 書置(筆書)

札番:甲斐百八霊場第62番

・中央に三寶印と札所本尊「南無釈迦牟尼佛」の揮毫。

右上に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印がありますが、本来は「甲斐百八霊場第六二番」の印判かと思われます。左には「甲府五山」「武田勝頼公菩提寺」の揮毫と寺院印が捺されています。

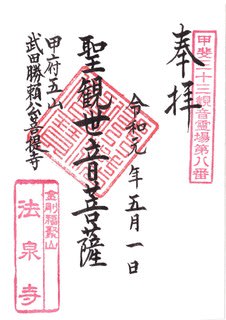

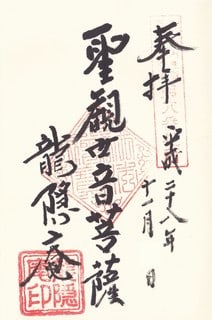

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

朱印尊格:聖観世音菩薩 書置(筆書)

札番:甲斐百八霊場第62番

・中央に三寶印と札所本尊「聖観世音菩薩」の揮毫。

右上に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印。左には「甲府五山」「武田勝頼公菩提寺」の揮毫と寺院印が捺されています。

南北朝時代の元徳二年(1330年)、甲斐国守護・武田信武公が開基となり、夢窓国司の高弟であった月舟禅師を招いて創建された名刹。

経緯からすると月舟禅師が一世ですが、禅師は自ら二世を称して恩師の夢窓国師を開山とされました。

開山後は夢窓国師を中心とする五山派の官寺となりましたが、その後衰微していたところ、信玄公が快岳周悦を住職として招き再興・庇護したといわれます。

快岳禅師は武田家滅亡に際して帯那郷へ逃れ、妙心寺の南化和尚(後の定慧円明国師)の力添えを得て京より持ち帰った勝頼公の遺髪をこの寺に手厚く葬ったとされます。

〔宝泉寺境内由緒書より抜粋〕

「本山は臨済宗妙心寺派に属し、本尊は弥勒菩薩である 後醍醐天皇の元徳二年(1330年)、当寺の甲斐の国主武田信武公が夢窓国司弟子月舟禅師に帰依して当山を設立した 禅師が初祖であるが夢窓国師を開山とし自ら二世と称した また信成は武田家九世の王で足利尊氏に厚遇せられ室町幕府の創建に功のあった人で天下の副将軍といわれ当山にその墓がある 爾来信玄公に至る二百余年の事跡は明らかでない 信玄公は当山に寺領を寄進し本堂の大修理を行い 武田家の祈願所とし且つ甲府五山の一に列した 勝頼公・信玄公の志を継ぎ当山を庇護した 天正十年三月公が天目山にて討死し、その首級が京都六條河原にさらされた後京都妙心寺に葬られたが 当山の快岳和尚は妙心寺の南化和尚と謀り密かに公の首級を貰い受けて急ぎ帰山したが当山は織田軍の陣所に充てられ入れず且つ身辺の危険もあり●帯那町穴口の奥の山林中に隠れ首級を護った その時に穴口の三上●家の甚大なる協力があった 偶々信長の死により織田軍が撤兵したので帰山し 公の首級を葬り山桜を植えて標とした 同年七月入甲してきた徳川家康に召され武田家の事情を説明し また武川十二騎を説得してその旗下に服させる寺の功ありその翌年勝頼公を当山の中興開基とし菩提を弔うよう御下命があった 当山は往年は塔頭寺院四ヶ寺県下に末寺六十数ヶ寺を有し多数の修行僧が去来し中本山としての格式を備え」(以下略)

徳川家康公は、甲斐の内情に精通する快岳禅師を召し、徳川家に服従しなかった武川十二騎の説得を命じ、禅師はこれに成功しました。

この功績により寺領御朱印を賜るとともに、快岳禅師(ないしは勝頼公)を中興開基とし、勝頼公の菩提寺に定めたといいます。(以上寺伝等より)

なお、「武川十二騎」とは、現在の北杜市武川町周辺を本拠とする地域武士団「武川衆」をさし、甲斐一条氏の流れを汲む一団とされます。

主に諏訪口の国境を守り、武田家中でもその名を馳せていたと伝わります。武田家滅亡後、その多くは徳川家に属し、旗本となった例も少なくありません。

将軍綱吉公の側用人として大老格まで上り詰めた柳沢吉保は武川衆の末裔といわれ、信玄公の次男、信親(龍芳)公の子孫武田信興公を将軍綱吉公に引きあわせ、高家武田家の創設に尽力、甲斐国国中三郡(巨摩郡・山梨郡・八代郡)を領した際には領内の整備に務め、恵林寺で営まれた信玄公百三十三回忌の法要に関係するなど、甲斐国や武田遺臣の保護に注力したと伝わります。

整った境内に端正な本堂は、やはり五山の格式を感じます。

勝頼公の墓所は、信武公の墓所ととなりあって本堂左手の高みにあります。

由緒書には「本尊は弥勒菩薩」とありますが、甲府市教育委員会の説明書には「釈迦如来像(鎌倉末期作推定) 本像は寺伝に弥勒菩薩と称せられているが、むしろ、宝冠の釈迦または華厳の釈迦といわれるものに近い」とあり、御本尊は釈迦如来(もしくは弥勒菩薩)一尊であることがわかります。

甲斐百八霊場の御朱印尊格は御本尊のケースが多いですが、法泉寺の御朱印尊格は「南無釈迦牟尼佛」となっています。

甲斐百八霊場第62番、甲斐国三十三番観音札所第8番の札所で、御朱印は快く授与いただけました。

観音札所の御朱印をお願いすると、一瞬とまどわれた感じでしたが無事拝受できました。(観音霊場の巡拝者はすくないそうです。)

甲斐国三十三番観音札所の札所本尊は聖観世音菩薩で本堂に御座します。本堂軒の説明板には「弘法大師作」の掲示がありました。

本堂内には「夢窓国師坐像」(鎌倉時代末期作推定)も安置されています。

以上、甲府五山のご紹介でした。

鎌倉五山には手強いお寺さんがあるので甲府五山も身構えましたが(笑)、いずれも快く御朱印の授与をいただけました。

長禅寺様が非授与なのはご事情がおありなのでしょうが、やはり五山の御朱印を揃っていただきたい感じはします。

~ つづきます ~

---------------------------------------------------------

■ 目次

■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

※新型コロナ感染拡大防止のため、拝観&御朱印授与停止中の寺社が多くなっています。参拝は、新型コロナ収束後にお願いします。

■〔 信玄公と甲府五山 〕

信玄公は神仏への信仰ふかく、宗派を越えて寺社を厚く保護されました。

「信玄」は、永禄二年(1559年)(天文二一年(1552年)説もあり)に39歳で出家された際の諱で、院号は法性院、道号は機山、別号は徳栄軒と伝わります。

『甲陽軍鑑』によると「玄」は中国の臨済義玄、日本では関山恵玄にゆかりで、得度式を務め「信玄」を授けたのは臨済宗長禅寺(甲府市愛宕町)の住持、岐秀元伯(ぎしゅう げんぱく)とされています。

岐秀元伯は京都妙心寺の学僧で、信玄の母大井夫人の招聘により鮎沢の(古)長禅寺、次いで愛宕の長善寺に住山されました。

岐秀元伯は信玄公の学問の師であったと伝わります。

伝灯は大応国師~大灯国師~妙心寺開山の関山慧玄と続く「応灯関」「関山禅」を嗣ぎ、とくに臨済宗妙心寺派への帰依が深かったとされます。

信玄公の葬儀で大導師を勤められた恵林寺の快川紹喜(かいせん じょうき)も臨済宗妙心寺派の高僧で、信玄公に「機山」の号を授けたとされます。

信玄公は京や鎌倉の五山制度にならい、甲府にも臨済宗寺院で五山を定めました。

長禅寺、東光寺、能成寺、円光院、法泉寺が甲府(府中)五山です。

円光寺の公式Web資料には、「信玄公は元より仏法信仰を重んじ臨済宗に帰依し、京都妙心寺の開山である開山国師の遺風を崇敬しておりました。その因縁により、京五山、鎌倉五山にならい、甲州の古刹の寺を城下に移しました。そして何れも妙心寺派に改め、それぞれに土地を寄付し、これらの寺を御城附御祈願所五山と号しました。」とあります。

また、法泉寺前掲示の甲府五山の説明書には、「戦国武将武田信玄公は臨済宗に深く帰依し、京都五山・鎌倉五山の制度にならって『甲府(府中)五山』を定めました。その五寺は、宝泉寺、長禅寺、東光寺、円光院、能成寺です。信玄は広く仏教を信仰し、宗旨のいかんを問わず、寺院・僧侶を崇敬保護したことが知られています。とりわけ臨済宗に対する帰依は深く、平素より多くの禅僧と親交を深めていました。諸国から禅宗の高僧を招いて師とし、その教えを民政や軍法に活かしたのです。代表的な高僧は、五山派の惟高妙安、策彦周良、妙心寺(関山)派の岐秀元伯、快川紹喜らです。特に岐秀は信玄幼少時からの参禅の師であり、学問・修養を通じて信玄の人格形成に深い影響を及ぼしたといわれ、信玄剃髪の際に大導師もつとめました。」とあります。

五山の所在地は甲府北部の住宅地から山手に点在し、「小松」といわれる一帯に宝泉寺、長善寺、円光院、「板垣」といわれる一帯に能成寺、東光寺があり、「北山野道」という遊歩コースが設けられています。

■ 瑞雲山 長禅寺

甲府市愛宕町208

臨済宗単立 御本尊:釈迦如来

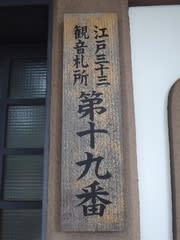

札所:甲斐百八霊場第58番、甲斐国三十三番観音札所第9番、甲斐八十八ヶ所霊場第64番、府内観音札所第9番

※御朱印は不授与です。

信玄公の母、大井夫人(瑞雲院殿)の菩提寺で、岐秀元伯が開いたとされる臨済宗の名刹。

創建は天文二一年(1552年)と伝わり(『甲斐国志』)、甲府五山の主座(筆頭)とされます。

長禅寺の前身は、大井夫人の出である西郡の国人、大井氏領する巨摩郡相沢(現・南アルプス市鮎沢)の長善寺(現・古長禅寺)で、大井氏の菩提寺でした。(古長禅寺は後述します。)

大井夫人は西郡の国衆(国人領主)で、武田氏一門の大井信達公の息女。

駿河に近い西郡の大井信達公は今川氏と結んで信虎公と抗争を続けていましたが、永正十四年(1517年)に信虎公と和睦。

このとき大井夫人が信虎公の正室として嫁いだため、政略結婚の意味合いが強いものとみなされています。

信虎公との間に嫡男信玄公、信繁公、信廉公(逍遙軒信綱)および長女をもうけました。

信繁公、信廉公ともに能く信玄公を補佐されたと伝わり、二十四将に数えられています。

大井夫人は賢母で、悟渓宗頓(大徳寺五二世住持、妙心寺四派の一、東海派の開祖)の法統を嗣ぐ、尾張国瑞泉寺の岐秀元伯を長禅寺に招き、若き日の信玄公に「四書五経」「孫子」「呉子」などを学ばせたといわれます。

天文十年(1541年)の信玄公による信虎公駿河追放ののちも甲斐に留まられ、躑躅ヶ崎館北曲輪に居住されました。

天文二一年(1552年)に逝去。法名は瑞雲院殿月珠泉大姉。

葬儀の大導師を務められたのは岐秀元伯と伝わります(『高白斎記』)。

大井夫人逝去の後、西郡の鮎沢では墓所が遠いため、亡き母を開基に、導師の岐秀元伯を開山に請じて新たに長禅寺として開かれました。

本堂左手手前に大井夫人の霊廟があり、本堂左手の坂の上に墓所があります。

参拝時には落枝の危険で墓所参道は通行禁止となっていました。

非公開ですが、「絹本著色武田信虎夫人像」「紙本著色渡唐天神像」の文化財を所蔵しています。

「絹本著色武田信虎夫人像」は大井夫人(瑞雲院殿)の肖像画で、画人としても知られた信玄公の同母弟・信廉公(逍遥軒信綱・二十四将の一人)の筆によるもの。

信廉公21歳、天文二二年(1553年)の作とされます。

なお、名門大井氏は嫡流信業公の三弟と六弟が武藤姓を名乗り、関ヶ原の戦いの際、上田城で秀忠軍を釘付けにした真田昌幸は、永禄年間にこの大井氏流武藤家に養子に入っていたと伝わります。

「武藤三郎左衛門尉のときに実子の武藤与次が早世したため、真田昌幸を養子にとった」という説があり、武藤喜兵衛尉昌幸は二十四将のひとりに数えられることもあります。(→関連資料)

どことなく近寄りがたい威厳のある禅寺で、いくつかの霊場札所となっているものの、御朱印は一切授与されていないようです。

■ 法蓋山 東光寺(東光興国禅寺)

甲府市東光寺3-7-37

臨済宗妙心寺派 御本尊:薬師如来

札所:甲斐百八霊場第56番

朱印尊格:本尊 薬師如来 書置(印刷?)

札番:甲斐百八霊場第56番印判

・中央に札所本尊、薬師如来の種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に三寶印。中央に「本尊 薬師如来」の揮毫。

右上に「甲斐百八霊場第五六番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

寺伝によると平安時代の保安二年(1121年)に源義光(新羅三郎)公が密教の祈願所として諸堂を整え、興国院と号したとされます。

その後鎌倉期に蘭渓道隆が禅宗寺院として再興、寺号を東光寺と改めました。

この寺に幽閉され終焉を遂げられた信玄公の長子義信公、諏訪から移られて自害された諏訪の領主諏訪頼重公の墓所であり、戦国の哀史を物語る史跡として訪れる人も多いようです。

〔武田義信公〕

義信公は、天文七年(1538年)信玄公の嫡男として生まれました。

母は信玄公の正室、公家の三条公頼公の息女の三条夫人です。

天文十九年(1550年)、若くして今川義元公の息女(従姉妹とも)を正室に迎えています。

初陣の知久氏攻めをはじめ、小諸城攻略、川中島での戦いなどでの華々しい武功が伝わります。

天文二二年(1553年)、将軍足利義藤(義輝)公より将軍家の通字である「義」の偏諱を受けて義信と名乗られ(『高白斎記』)、永禄元年(1558年)、信玄公が信濃守護に補任された際には「准三管領」としての待遇を受けており、武田家嫡男としての道を順調に歩まれていました。

永禄八年(1565年)10月、信玄公暗殺を企てた謀反にかかわったとされ甲府東光寺に幽閉。(『甲陽軍鑑』)

永禄十年(1567年)10月19日に東光寺で逝去されました。享年30歳。

同年11月には正室の今川氏は駿河へ帰国しています。

この事件は「義信事件」と通称され、信玄公をめぐる謎のひとつとされています。

経緯がこみ入っているので詳細は省きますが、『甲陽軍鑑』によると、義信公の傅役である飯富虎昌以下の側近が処刑され、八十騎の家臣団が追放処分になっているので、これを受けた武田家臣内紛説がみられます。

永禄三年(1560年)、桶狭間の戦いでの今川義元公の戦死、永禄四年(1561年)第4次川中島の戦いを経た北信地域の実質的な領有などを契機に信玄公は対外方針を転換し、永禄十一年(1568年)には今川氏の領国駿河への侵攻を始めています。

「義信事件」は駿河侵攻の3年前であり、今川氏に対する方針で親子、および家臣内で深刻な対立があり、これが事件の契機となったとする見解がみられます。

今川義元公の息女を正室としていた義信公が親今川派、「義信事件」後に駿河侵攻を進めた信玄公が反今川派という構図です。

また、永禄年間以降、信玄公と信長公とに同盟の動きがあり、信長公と敵対関係にあった今川氏との間に生じた軋轢を背景のひとつとみる説もあります。

信虎公の長女定恵院(信玄公の同母姉)は義元公の正室で、氏真公の母であり、娘の嶺松院は義信公の正室です。

永禄三年(1560年)5月、桶狭間の戦いで戦死した今川義元公の跡を継いだ氏真公は、家臣の掌握に苦しみ離反を招きました。当時今川家の食客となっていた信虎公は、今川家臣と謀って氏真公の追放を企図しましたが事前に露見し、駿府を追われ京に向かわれたとされます。

また、信虎公の子武田信友は今川家臣団に加わり、後に武田氏の駿河侵攻に呼応しています。

このあたりの今川家をめぐる複雑な事情も「義信事件」の背景にあるとみられます。

駿河に接する河内領の領主で武田御一門衆の穴山氏は、武田・今川の甲駿同盟を取次し、義信公と今川氏の婚姻も仲介しましたが、「義信事件」翌年の永禄九年(1566年)に当主穴山信君の弟、穴山彦八郎(信嘉、信邦)が身延山久遠寺塔頭において自害しており(『甲斐国志』)、これを対今川戦略対立説の論拠とする説もあります。

義信公の墓所は、本堂裏山の左手にひっそりとあります。

〔諏訪頼重公〕

諏訪頼重公は、諏訪氏第十九代当主で諏訪大社大祝。上原城城主であり、戦国大名として諏訪一円を治めました。

諏訪氏は神代以来の諏訪大社上社の大祝の家柄で、「神氏(みわし/じんし)」とも尊称された名族です。

信虎公の時代、諏訪氏は武田氏と抗争し、享禄元年(1528年)信虎公は諏訪に侵入して頼満公と対戦、享禄四年(1531年)には逆に頼満公が韮崎あたりまで兵を入れています。

諏訪氏との抗争を不利とみた信虎公は、天文四年(1535年)に頼満公と和睦(盟約)し、天文九年(1540年)には三女・禰々を頼満公の跡を継いだ頼重公に嫁がせています。

以降、小県郡侵攻などで武田家と連携していました。

甲斐から信濃へ向かうには、諏訪口(甲州街道)と佐久口(佐久甲州街道)の2つのルートがあります。

諏訪ルートは諏訪氏との盟約があってとれないので、信虎公の時代はもっぱら佐久ルートをもって信濃侵攻がなされました。

しかし、晴信公が当主となると方針を転じ、諏訪への侵攻を開始しました。

『甲陽軍艦』では、この時期の信玄公の戦として「瀬沢合戦」を記しています。

これは天文十一年(1542年)、信濃四将(中信の小笠原長時、北信の村上義清、木曽の木曽義康、諏訪の諏訪頼重)と信玄公の大合戦で、信濃勢一万六千を武田軍八千が瀬沢(現・長野県富士見町)で迎え撃ち、信濃勢は千六百二十一人の戦死者を出して敗走したというもの。

瀬沢周辺にはこれを示す史跡も残りますが、この戦いは『甲陽軍艦』のほかに確実な史料が認められないため、合戦そのものの存在が疑問視されています。

神代より、諏訪大社上社の大祝は諏訪氏、諏訪下社の大祝は代々金刺氏が継いできました。

この時代、金刺氏は諏訪氏の配下にありましたが、両氏は伝統的に対立関係にあったとされています。

また、諏訪氏の一族、伊那・高遠城主の高遠信濃守頼継も諏訪氏と対立関係にありました。

諏訪総領家の祖・安芸守信嗣は高遠氏の祖・信濃守頼継の弟であり、高遠氏が本来の上社大祝の家柄である、という自負があったためとみられています。

信玄公はこのような諏訪一族内の軋轢に乗じ、謀略の手を伸ばして金刺氏、高遠頼継をみかたにつけて諏訪に侵入しました。ときを合わせて高遠頼継も杖突峠を越えて諏訪に攻め入りました。

南方から武田、西方からは高遠勢の攻撃を受け苦境に陥った頼重公は、上原城を退き北方の桑原城に移りました。

桑原城にて、信玄公から「城を明け渡せば武田勢は甲斐に引き上げる」旨の和睦案を受けた頼重公はこれを容れ、城を渡して甲斐・府中に送られました。

頼重公は東光寺に幽閉され、その後自刃されました。

ときに頼重公27歳。辞世の句が残されています。

- おのづから 枯れ果てにけり 草の葉の 主あらばこそ 又も結ばめ -

これにより諏訪惣領家は滅亡したとされていますが、上社大祝は叔父諏訪満隣の家系が継ぎ、その子孫は近世に中興されて諏訪高島藩三万石の大名となっています。

頼重公の墓所は、本堂裏山の左手にあります。

桑原城址そばには、頼重公の家臣らが公の遺髪を埋めたと伝わる頼重院があり、供養塔が残されています。

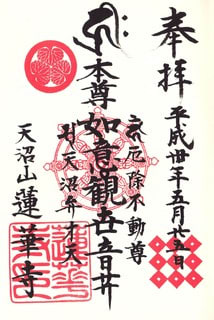

【写真 上(左)】 頼重院 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 頼重院 観音霊場の御朱印

信玄公はこののち頼重公の息女を側室として迎え、この側室は勝頼公を産んでいます。

よって頼重公は勝頼公の外祖父にあたります。

『甲陽軍艦』に「尋常かくれなき美人にてまします」と記されたこの美貌の側室(諏訪御料人)は、小説やドラマでは、湖衣姫(こいひめ)、由布姫(ゆぶひめ・ゆうひめ)として描かれています。

東光寺は甲府北部の住宅地の奥に、落ち着いたたたずまいをみせています。

室町時代の作とされる仏殿は、鎌倉禅宗様式の代表的な建築物として国の重要文化財に指定されています。

仏殿の御本尊は薬師如来。鎌倉時代作の檜材の坐像で、これを取り囲むように守護神である十二神将立像(檜材、伝鎌倉時代作)が安置されています。

本堂裏手には、蘭渓道隆(ないし当寺中興開山・大覚禅師)の作と伝わる北宋山水様式の池泉式庭園(東光寺庭園)が構えられ、鎌倉中期の特色を残す作例として知られています。

甲斐百八霊場第56番の札所であり、ご丁寧な対応にて御朱印をいただけました。

■ 定林山 能成寺(能成護国禅寺)

公式Web

甲府市東光寺町2153

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来

札所:甲斐百八霊場第57番

朱印尊格:釈迦如来(佛心) 直書(筆書)

札番:甲斐百八霊場第57番印判

・中央に三寶印と「○」字と「佛心」の揮毫。右上に「甲斐百八霊場第五七番」の札所印。左下には「甲府五山」と寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

南北朝時代の貞和年間(1345年~1349年)に天目山棲雲寺の業海本浄(ごっかい ほんじょう)の開山、甲斐国守護・武田信守公(能成寺殿)を開基として、小石和筋八代村(現在の笛吹市八代町)に創建された古刹です。

信玄公のとき西青沼(現在の甲府市宝)に移され、さらに文禄年間(1592年~1595年)、甲府城築城の折に現在地に移されました。

創建時の御本尊は三尊阿弥陀如来(安阿弥作)でしたが、現在は釈迦牟尼仏。

本堂上間の間に富士山大息合結縁地蔵尊が奉安されています。

信玄公により甲府五山に定められ、寺宝として信玄公の家督相続を知らせる「信玄公制札」などが残されています。

参道右手の駐車場あたりはかつて大池で、これを伝える「宿竜の碑」と芭蕉の句碑があります。

- 名月や池をめぐりて夜もすがら -

愛宕山の山腹にあるこの寺の境内は広くはないですが、全体にしっとりと落ち着いて甲府五山の格式を感じます。

甲斐百八霊場第57番の札所で、「佛心」という豪快な揮毫の御朱印を快く授与いただけました。

■ 瑞巖山 円光院(円光護持禅院)

公式Web

甲府市岩窪町500

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来

札所:甲斐百八霊場第60番

朱印尊格:釈迦如来(佛心)

札番:甲斐百八霊場第60番印判

〔平成28年4月の御朱印〕

・中央に札所本尊、(勝軍)地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と中央に「信玄公守本尊」の揮毫。

右上に武田菱の印、右下に「甲斐百八霊場第六十番」の札所印。左には「甲府五山」と院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔令和元年5月の御朱印〕

・中央に札所本尊、(勝軍)地蔵菩薩と刀八毘沙門天の御影の印と中央に「信玄公守本尊」の揮毫。

右上に武田菱の印、右下に「甲斐百八霊場第六十番」の札所印。左には「甲府五山」と院号の揮毫と寺院印が捺されています。

信玄公開基、信玄公正室三条夫人の菩提寺として知られる名刹。

前身は小石和郷に甲斐源氏の始祖、逸見太郎清光(源清光)公が開創された清光寺で、室町期に甲斐守護武田信守公により再興され成就院となりました。

永禄三年(1560年)、信玄公が京より説三和尚を迎えて開山とし、当地に移され甲府五山の一つ円光禅院と改めました。

この時点では甲府成就院で、三条夫人(円光院殿)逝去ののち、その法名にちなんで円光院に改称されたという説もありますが、三条夫人墓所の説明書には「晴信公は夫人の生前、その牌所として府中五山の一、圓光院を宛て、夫人をその開基とした」とあるので、夫人の生前に円光院に改めたとみられます。(以上、境内由緒書などより)

三条夫人(三条の方)は、清華家の左大臣転法輪三条公頼公の次女で、母は高顕院。

姉は細川晴元室、妹は顕如の妻の如春尼という名流です。

天文五年(1536年)、今川義元公の媒酌で信玄公の正室として嫁し、義信公、黄梅院(北条氏政室)、海野信親(竜芳)公、信之、見性院(穴山梅雪室)の三男二女をもうけました。

三条夫人は度重なる不運に見舞われたと伝わります。

次男信親(竜芳)公は盲目。天文二十年(1551年)には父の公頼公が大寧寺の変(周防の大内義隆が家臣陶隆房の謀反で殺害)に巻き込まれて殺され、三男信之は夭折しました。

さらに永禄八年(1565年)の「義信事件」により長男義信公を失い、永禄十一年(1568年)、信玄公の駿河侵攻により黄梅院が北条氏から離縁され、その翌年に病死しました。

その人物像については諸説ありますが、Wikipedia記載の「円光院の葬儀記録」には、快川和尚の三条の方の人柄を称賛する「大変にお美しく、仏への信仰が篤く、周りにいる人々を包み込む、春の陽光のように温かくておだやかなお人柄で、信玄さまとの夫婦仲も、むつまじいご様子でした」と記された記録が残されているそうです。

境内にはこのようなお人柄を示す案内が掲出されていました。

三條夫人のお人柄の真実

西方一美人 円光如日 和気似春(快川国師の語)

これにより 暖かく穏やかな 三條夫人の婦徳高いお姿が偲ばれます。

元亀元年(1570年)7月に逝去。圓光院殿梅岑宗い大禅定尼と号されました。

本願寺の顕如(光佐)の正室は三条夫人の妹の如春尼であり、本願寺と信玄公との信長包囲同盟の裏には夫人の存在が大きかったと考えられています。

薄倖のイメージをまとわれる三条夫人ですが、その子信親(竜芳)公は穴山信君(梅雪)の娘を娶り、その子の信道公は出家して顕了道快と号し、その子武田信正公とともに紆余曲折を経て家系は存続し、江戸幕府には表高家として武田宗家の命脈を保ちました。(→関連記事)

境内の「三條氏墓の説明書」には、つぎのような記載があります。

「武田家の正統は信親公により今日に継続され、その原づくところが一向宗の僧となった信親公の嫡子信道公に在ることを思えば三條夫人が妹壻本願寺光左上人と武田氏との連携の楔として大きな役割を果たしたことと関連して夫人が武田家のために内外に於ける立場をより利用して大いに尽くされたことが偲ばれる」

三条夫人の菩提寺につき、ゆかりの宝物が所蔵されています。

夫人が武田家に嫁ぐ時に持参されたと伝わる三条家伝来の木造釈迦如来坐像、武田氏の家紋と夫人が皇室から使用を許された菊花紋と桐紋が彫られた愛用の鏡などです。

当寺には信玄公ゆかりの尊像も所蔵されています。

〔境内の解説書(抜粋)〕

刀八毘沙門天像及び勝軍地蔵像は、武田信玄公が殊に信仰した尊像で、もとは居館である躑躅が崎の館内の毘沙門堂に祀り、戦場行軍の際にも座右を離さなかったとされ、元亀四年(1573年)四月三河の軍陣で亡くなる際、馬場美濃守に命じて当寺の開山説三和尚に贈らせ、永く当寺の鎮護となしたとされる。本像は同一厨子内に、向かって右に獅子に乗る刀八毘沙門天像、左に白馬に乗る勝軍地蔵像が安置される。刀八毘沙門天像は、鎧を着用し、忿怒形の顔を正面とその左右、菩薩形の顔を頭上に表し、左右各五本ずつの腕を表す四面十臂の姿である。勝軍地蔵像は、鎧兜に袈裟を掛けた若々しい青年武将の姿で、左手を振り上げて持物を持ち、右手は腹前で剣を持つ。刀八毘沙門天像は毘沙門天、勝軍地蔵像は地蔵菩薩をそれぞれもととして我国で考案された軍神で、室町時代から戦国時代にかけて多くの武将の信仰を集めた。作者は京都の七條大仏師康清と伝えられる。康清は、信玄公造立の恵林寺の武田不動尊の作者であり、活気のある派手やかな作風は両像に共通するところである。」

普段は秘仏ですが、毎年4月の信玄公祭りの際には御開帳されます。

円光院から400mほど離れたところに「武田信玄公墓所」があります。

信玄公の御遺言どおりその死は三年間秘されましたが、その間ひそかに荼毘に附され、埋葬されたのが土屋右衛門の邸で、この場所が後に「武田信玄公墓所」となっています。

毎年4月12日の忌日の廻向そのほかの供養は、円光院により営まれています。

禅寺らしい整った境内。桜の名所としても知られています。

三条夫人の墓所は本堂左奥の高みにあり、宝篋印塔は信玄公の建立と伝わります。

甲斐百八霊場第60番の札所をつとめられ、御朱印は庫裡にて快く授与いただけました。

■ 金剛福聚山 法泉寺

公式Web

甲府市和田町2595

臨済宗妙心寺派 御本尊:弥勒菩薩(釈迦牟尼佛)

札所:甲斐百八霊場第62番、甲斐国三十三番観音札所第8番

〔甲斐百八霊場の御朱印〕

朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 書置(筆書)

札番:甲斐百八霊場第62番

・中央に三寶印と札所本尊「南無釈迦牟尼佛」の揮毫。

右上に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印がありますが、本来は「甲斐百八霊場第六二番」の印判かと思われます。左には「甲府五山」「武田勝頼公菩提寺」の揮毫と寺院印が捺されています。

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

朱印尊格:聖観世音菩薩 書置(筆書)

札番:甲斐百八霊場第62番

・中央に三寶印と札所本尊「聖観世音菩薩」の揮毫。

右上に「甲斐三十三観音霊場第八番」の札所印。左には「甲府五山」「武田勝頼公菩提寺」の揮毫と寺院印が捺されています。

南北朝時代の元徳二年(1330年)、甲斐国守護・武田信武公が開基となり、夢窓国司の高弟であった月舟禅師を招いて創建された名刹。

経緯からすると月舟禅師が一世ですが、禅師は自ら二世を称して恩師の夢窓国師を開山とされました。

開山後は夢窓国師を中心とする五山派の官寺となりましたが、その後衰微していたところ、信玄公が快岳周悦を住職として招き再興・庇護したといわれます。

快岳禅師は武田家滅亡に際して帯那郷へ逃れ、妙心寺の南化和尚(後の定慧円明国師)の力添えを得て京より持ち帰った勝頼公の遺髪をこの寺に手厚く葬ったとされます。

〔宝泉寺境内由緒書より抜粋〕

「本山は臨済宗妙心寺派に属し、本尊は弥勒菩薩である 後醍醐天皇の元徳二年(1330年)、当寺の甲斐の国主武田信武公が夢窓国司弟子月舟禅師に帰依して当山を設立した 禅師が初祖であるが夢窓国師を開山とし自ら二世と称した また信成は武田家九世の王で足利尊氏に厚遇せられ室町幕府の創建に功のあった人で天下の副将軍といわれ当山にその墓がある 爾来信玄公に至る二百余年の事跡は明らかでない 信玄公は当山に寺領を寄進し本堂の大修理を行い 武田家の祈願所とし且つ甲府五山の一に列した 勝頼公・信玄公の志を継ぎ当山を庇護した 天正十年三月公が天目山にて討死し、その首級が京都六條河原にさらされた後京都妙心寺に葬られたが 当山の快岳和尚は妙心寺の南化和尚と謀り密かに公の首級を貰い受けて急ぎ帰山したが当山は織田軍の陣所に充てられ入れず且つ身辺の危険もあり●帯那町穴口の奥の山林中に隠れ首級を護った その時に穴口の三上●家の甚大なる協力があった 偶々信長の死により織田軍が撤兵したので帰山し 公の首級を葬り山桜を植えて標とした 同年七月入甲してきた徳川家康に召され武田家の事情を説明し また武川十二騎を説得してその旗下に服させる寺の功ありその翌年勝頼公を当山の中興開基とし菩提を弔うよう御下命があった 当山は往年は塔頭寺院四ヶ寺県下に末寺六十数ヶ寺を有し多数の修行僧が去来し中本山としての格式を備え」(以下略)

徳川家康公は、甲斐の内情に精通する快岳禅師を召し、徳川家に服従しなかった武川十二騎の説得を命じ、禅師はこれに成功しました。

この功績により寺領御朱印を賜るとともに、快岳禅師(ないしは勝頼公)を中興開基とし、勝頼公の菩提寺に定めたといいます。(以上寺伝等より)

なお、「武川十二騎」とは、現在の北杜市武川町周辺を本拠とする地域武士団「武川衆」をさし、甲斐一条氏の流れを汲む一団とされます。

主に諏訪口の国境を守り、武田家中でもその名を馳せていたと伝わります。武田家滅亡後、その多くは徳川家に属し、旗本となった例も少なくありません。

将軍綱吉公の側用人として大老格まで上り詰めた柳沢吉保は武川衆の末裔といわれ、信玄公の次男、信親(龍芳)公の子孫武田信興公を将軍綱吉公に引きあわせ、高家武田家の創設に尽力、甲斐国国中三郡(巨摩郡・山梨郡・八代郡)を領した際には領内の整備に務め、恵林寺で営まれた信玄公百三十三回忌の法要に関係するなど、甲斐国や武田遺臣の保護に注力したと伝わります。

整った境内に端正な本堂は、やはり五山の格式を感じます。

勝頼公の墓所は、信武公の墓所ととなりあって本堂左手の高みにあります。

由緒書には「本尊は弥勒菩薩」とありますが、甲府市教育委員会の説明書には「釈迦如来像(鎌倉末期作推定) 本像は寺伝に弥勒菩薩と称せられているが、むしろ、宝冠の釈迦または華厳の釈迦といわれるものに近い」とあり、御本尊は釈迦如来(もしくは弥勒菩薩)一尊であることがわかります。

甲斐百八霊場の御朱印尊格は御本尊のケースが多いですが、法泉寺の御朱印尊格は「南無釈迦牟尼佛」となっています。

甲斐百八霊場第62番、甲斐国三十三番観音札所第8番の札所で、御朱印は快く授与いただけました。

観音札所の御朱印をお願いすると、一瞬とまどわれた感じでしたが無事拝受できました。(観音霊場の巡拝者はすくないそうです。)

甲斐国三十三番観音札所の札所本尊は聖観世音菩薩で本堂に御座します。本堂軒の説明板には「弘法大師作」の掲示がありました。

本堂内には「夢窓国師坐像」(鎌倉時代末期作推定)も安置されています。

以上、甲府五山のご紹介でした。

鎌倉五山には手強いお寺さんがあるので甲府五山も身構えましたが(笑)、いずれも快く御朱印の授与をいただけました。

長禅寺様が非授与なのはご事情がおありなのでしょうが、やはり五山の御朱印を揃っていただきたい感じはします。

~ つづきます ~

---------------------------------------------------------

■ 目次

■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

戦国時代を代表する武将、武田信玄公。

4月12日は信玄公のご命日で、例年、ご命日前の金~日曜には”信玄公祭り”、4月12日には”武田二十四将騎馬行列”が催されますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で見送り(延期か中止かは未定)となっています。

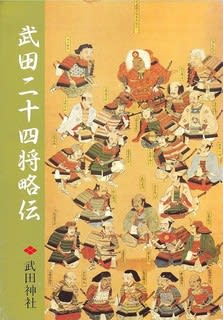

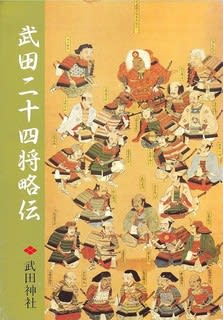

「武田二十四将」は戦国期に実在した職制ではなく、後世に武田氏の家臣として活躍した武将から23人ないし24人を選定したもので、江戸期以降、絵画や浄瑠璃を通じて広く親しまれたものです。

「二十四将図」に描かれる武将は諸本により異なりますが、武田神社で入手した「新編 武田二十四将 正伝」では、以下の24将が挙げられています。

〔武田家の四宿老〕

●甘利備前守虎泰

●板垣駿河守信方

●飯富兵部少輔虎昌

●高坂弾正忠昌信(春日虎綱)

●内藤修理亮昌豊(昌秀)

●馬場美濃守信春

●山県三郎右兵衛尉昌景

〔武田家の御一門衆〕

●穴山玄蕃頭信君

●一条右衛門太夫信龍(信竜)

●武田刑部少輔信廉

●武田典厩信繁

〔武田家の侍大将〕

●秋山伯耆守信友(虎繁)

●小山田左兵衛尉信茂

●真田弾正忠幸隆(幸綱)

●真田源太左衛門尉信綱

●土屋右衛門尉昌続

●原隼人昌胤

〔武田家の足軽大将〕

●小幡山城守虎盛(小畠虎盛)

●小幡豊後守昌盛

●三枝勘解由左右衛門尉守友(昌貞)

●多田淡路守満頼(三八郎)

●原美濃守虎胤

●横田備中守高松

●山本勘助晴幸

山梨県内には信玄公をはじめ「武田二十四将」ないしその一族ゆかりの寺社が多く存在します。

また、山梨県内の霊場として「甲斐百八霊場」「甲斐三十三観音霊場」「郡内三十三観音霊場」「甲斐八十八ヶ所霊場」などが開創され、多くの寺社で御朱印を拝受することができます。

じつは、筆者の家は「武田二十四将」の武将の末裔と伝わっているので、これまで山梨県内の「武田二十四将」ゆかりの史跡はそれなりにまわっています。

そんなこともあって、これから、信玄公と「武田二十四将」ゆかり寺社と御朱印をまとめてご紹介してみます。

---------------------------------------------------------

■ 目次

■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

4月12日は信玄公のご命日で、例年、ご命日前の金~日曜には”信玄公祭り”、4月12日には”武田二十四将騎馬行列”が催されますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で見送り(延期か中止かは未定)となっています。

「武田二十四将」は戦国期に実在した職制ではなく、後世に武田氏の家臣として活躍した武将から23人ないし24人を選定したもので、江戸期以降、絵画や浄瑠璃を通じて広く親しまれたものです。

「二十四将図」に描かれる武将は諸本により異なりますが、武田神社で入手した「新編 武田二十四将 正伝」では、以下の24将が挙げられています。

〔武田家の四宿老〕

●甘利備前守虎泰

●板垣駿河守信方

●飯富兵部少輔虎昌

●高坂弾正忠昌信(春日虎綱)

●内藤修理亮昌豊(昌秀)

●馬場美濃守信春

●山県三郎右兵衛尉昌景

〔武田家の御一門衆〕

●穴山玄蕃頭信君

●一条右衛門太夫信龍(信竜)

●武田刑部少輔信廉

●武田典厩信繁

〔武田家の侍大将〕

●秋山伯耆守信友(虎繁)

●小山田左兵衛尉信茂

●真田弾正忠幸隆(幸綱)

●真田源太左衛門尉信綱

●土屋右衛門尉昌続

●原隼人昌胤

〔武田家の足軽大将〕

●小幡山城守虎盛(小畠虎盛)

●小幡豊後守昌盛

●三枝勘解由左右衛門尉守友(昌貞)

●多田淡路守満頼(三八郎)

●原美濃守虎胤

●横田備中守高松

●山本勘助晴幸

山梨県内には信玄公をはじめ「武田二十四将」ないしその一族ゆかりの寺社が多く存在します。

また、山梨県内の霊場として「甲斐百八霊場」「甲斐三十三観音霊場」「郡内三十三観音霊場」「甲斐八十八ヶ所霊場」などが開創され、多くの寺社で御朱印を拝受することができます。

じつは、筆者の家は「武田二十四将」の武将の末裔と伝わっているので、これまで山梨県内の「武田二十四将」ゆかりの史跡はそれなりにまわっています。

そんなこともあって、これから、信玄公と「武田二十四将」ゆかり寺社と御朱印をまとめてご紹介してみます。

---------------------------------------------------------

■ 目次

■ 〔導入編〕武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.1 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.2A 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.2B 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.3 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.4 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.5 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.6 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

■ Vol.7~9(分離前) 武田二十四将ゆかりの寺社と御朱印

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

薬師丸ひろ子&カラバト

NHK「SONGS」の薬師丸ひろ子特集(総合 2020年1月25日(土)午後11:00 ~11:30)、録画して視てみました。

やっはり凄い!

1970~80年代に角川映画で主題歌を歌っていたときは、正直さほどうまいとは思わなかった。

それがここまで極められるとは・・・。

資質もあると思うけど、歌手って年齢を重ねるにしたがって、ここまで歌の質を高めていくことができるんだ・・・。

徹底した腹式の発声と、そこからつくりだされるたおやかなビブラートがポイントだと思うが、ごたくならべる気もなくなった。

ただただ聴き入るのみ。

■ 薬師丸ひろ子 「ここからの夜明け」

■ 薬師丸ひろ子 「時代」

女優だけあって表現力がハンパない。これはもはや日本の「宝」か。

ほんとうにいい歳のとり方をされてきたのだと思う。

---------------------------------------

本日(2020/01/26)のカラバト、別に記事立てる気も起こらないので、ここに書きます。

しかしま~、あいかわらずAIの採点基準ぜんぜんわからず。

決勝進出の3名、全員ボックス型Aビブラートって初めてみた。(優勝者は、意図的にAビブ使っている感じもしたけど。)

それにしても、ほんとに、これからもこの機械でいくつもりなのか・・・?

やっはり凄い!

1970~80年代に角川映画で主題歌を歌っていたときは、正直さほどうまいとは思わなかった。

それがここまで極められるとは・・・。

資質もあると思うけど、歌手って年齢を重ねるにしたがって、ここまで歌の質を高めていくことができるんだ・・・。

徹底した腹式の発声と、そこからつくりだされるたおやかなビブラートがポイントだと思うが、ごたくならべる気もなくなった。

ただただ聴き入るのみ。

■ 薬師丸ひろ子 「ここからの夜明け」

■ 薬師丸ひろ子 「時代」

女優だけあって表現力がハンパない。これはもはや日本の「宝」か。

ほんとうにいい歳のとり方をされてきたのだと思う。

---------------------------------------

本日(2020/01/26)のカラバト、別に記事立てる気も起こらないので、ここに書きます。

しかしま~、あいかわらずAIの採点基準ぜんぜんわからず。

決勝進出の3名、全員ボックス型Aビブラートって初めてみた。(優勝者は、意図的にAビブ使っている感じもしたけど。)

それにしても、ほんとに、これからもこの機械でいくつもりなのか・・・?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印

■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印

このページ、一年も画像なしで放置しているのにけっこうアクセスをいただいています。

新たに寺社の追加&御朱印画像のみ追加してとりあえず再UPします。

熱海温泉と湯河原温泉は東京方面からのアプローチがかぶるので、ひとつにまとめました。

対象エリアは箱根方面へのアプローチを分けた、国道135号「早川」交差点以南から熱海市内までで、真鶴エリアを含みます。

非札所のご不在気味の寺社も含んでいます。念のため。

なお、たいていの寺社にはPがありますが、見当たらないところもあり、細い路地もあるので車での参拝要注意です。

(それと、休日の来宮神社のPはやたらに混みます。)

■ 湯河原温泉周辺&真鶴の御朱印

湯河原温泉周辺の御朱印スポットとしては五所神社が有名ですが、札所寺院がないこともあって、他にメジャーな授与寺院はみあたりません。

いくつかの寺社で拝受できるものの、ご不在気味の寺社も多く、拝受難易度は比較的高いものとみられます。

真鶴エリアでは貴船神社が有名で、御朱印帳も頒布されています。

寺院では足柄三十三観音霊場の札所がふたつ。この霊場は現在ほぼ完全に活動を停止しているとみられ、霊場会もありません。

札所印つきの御朱印を授与されるお寺さんがある一方、不授与のお寺さんもあってそれぞれ個別の対応となっているようです。

真鶴エリアのふたつの札所についてはWeb情報が見当たりませんでしたが、ご丁寧な対応にて拝受できましたのでご紹介します。

ただし、いずれも御朱印尊格は御本尊で、観音様での授与はありませんでした。

(この霊場はすべて浄土宗寺院で構成され、御本尊御朱印は「阿弥陀如来」ないし六字御名号「南無阿弥陀佛」になるようです。)

■ 熱海温泉周辺の御朱印

熱海市内には寺社が比較的多く鎮座し、温泉地としては効率的に御朱印をいただけるエリアです。

とくに、力感あふれる御朱印&御朱印帳の伊豆山神社、伊豆有数のパワスポとして人気の来宮神社など、御朱印好き(?)には欠かせないメジャーな神社があります。

熱海は観光で寺社巡りする人も多いらしく、熱海市観光協会も公式Webで「熱海御朱印ウォーク」を掲載していることもあってか、札所ではなくても御朱印を授与されるお寺さんが目立ちます。今回はこのような非札所の寺院もご紹介します。

ただし、ご不在の寺社も何軒かあったことをお断りしておきます。(何度目かの参拝で拝受)

熱海は伊東と異なり七福神は設定されていません。

札所としては、近年復興を果たした伊豆八十八ヶ所霊場がメインとなり、熱海市内に4箇寺の札所(第23番~第26番)があります。

ただし、伊豆八十八ヶ所霊場はけっこうマニアックな霊場で、御朱印拝受にもそれなりの作法が要ります。(専用納経帳が必要かどうかよくわからない札所が2ヶ所ある)

これに対して、熱海市観光協会の公式Web「熱海御朱印ウォーク」では、「御朱印をいただく際は、お寺様の仏事が優先ですので、無理のないようにし、第23番~26番札所で頂けなかった場合は熱海市観光協会までご相談ください。」というホスピタリティにあふれた(?)案内がなされています。(本来、自分で何とかすべきことだと思いますが・・・(笑))

なお、ユニークな絵御朱印で有名な函南の渓月山 長光寺も熱海のすぐ上なので併せてご紹介します。

まずは御朱印関連情報&御朱印画像をUPし、寺社各々のご紹介については順に追加補足していきます。

■薬王山 東善院 (厄よけ魚籃観音)

小田原市早川482

真言宗東寺派 御本尊:薬師如来

・魚籃大観音

※御本尊御朱印の授与は不明

■瑠璃山 真福寺 (早川観音)

小田原市早川892

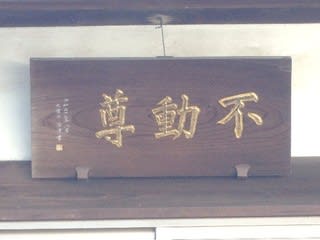

真言宗東寺派 御本尊:不動明王

札所:小田急武相三十三観音霊場第27番

・聖観世音(小田急武相三十三観音霊場第27番)

※御本尊御朱印はWeb上ではみつかりますが、不授与とのこと

■紀伊神社

小田原市早川1183-1

早川の氏神様

・社号

■佐奈田霊社

小田原市石橋420

石橋山古戦場にある神仏習合の霊社。石橋山の戦いで討死した佐奈田与一義忠を祀る。

・社号

■貴船神社

真鶴町真鶴1117

旧郷社

・社号

●御朱印帳あり

■佛光山 亀宝院 発心寺

真鶴町真鶴638

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:足柄三十三観音霊場第30番

・南無阿弥陀佛(御名号)

※観音様の御朱印は不授与の模様

■港上山 来迎院 西念寺

真鶴町真鶴1925

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:足柄三十三観音霊場第29番

・南無阿弥陀佛(御名号)

※観音様の御朱印は不授与の模様

■子之神社

湯河原町福浦129

・社号

※事前連絡要? →公式Web

■千歳山 最上寺

湯河原町吉浜1412

日蓮宗

・御首題

■素鵞神社

湯河原町吉浜1056

・社号

※境内授与所に拝受希望者連絡先案内あり

■萬年山 城願寺

湯河原町城堀252

曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩

・観自在(御本尊)

■五所神社

湯河原町宮下359-1

旧郷社

・社号

※「湯河原七福神」の御朱印もあり

■青谷山 福泉寺

熱海市泉191-1

曹洞宗 御本尊:釈迦如来

・南無佛

■身延山湯河原別院 日蓮宗湯河原教会(椿寺)

熱海市泉232

日蓮宗

・妙法(御朱印)

※御朱印のみ授与か?

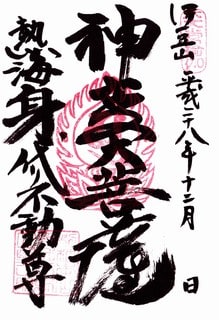

■大明王院熱海別院 (熱海身代り不動尊)

熱海市伊豆山836

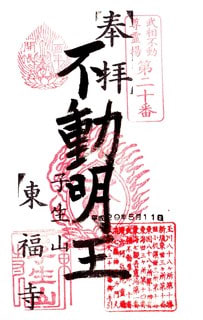

真言宗醍醐派 御本尊:大日大聖身代り不動明王

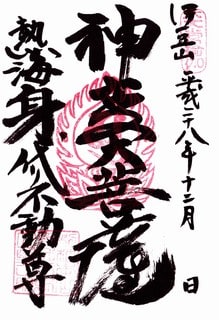

・身代り不動尊

・神変大菩薩

■伊豆山神社

熱海市伊豆山上野地708-1

別表神社 国幣小社

・社号

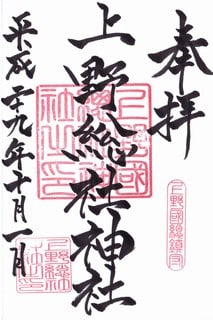

【写真 上(左)】 以前の御朱印

【写真 下(右)】 現在の御朱印(社号の揮毫なし)

●御朱印帳あり

■走湯山 般若院

熱海市伊豆山371-1

高野山真言宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:伊豆八十八ヶ所霊場第24番

・無量寿殿(伊豆八十八ヶ所霊場第24番)

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印

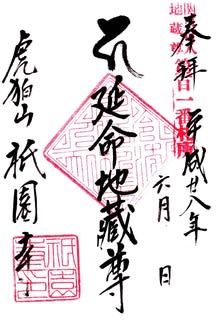

■日金山 東光寺

熱海市伊豆山968

真言宗

札所:伊豆八十八ヶ所霊場第23番、駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)番外、駿豆両国横道三十三観音霊場(札番不明)

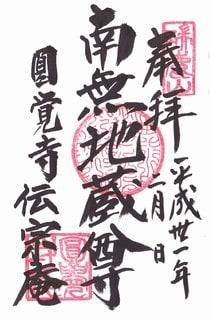

・日金地蔵尊(伊豆八十八ヶ所霊場第24番)

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印

※参拝後、般若院にて拝受(通常、専用納経帳のみの授与かもしれません。)

■ 渓月山 長光寺

(函南町畑88-1)

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼如来

※御本尊の御朱印は不授与。

・お地蔵様&猫蔵様の絵御朱印

■来宮神社

熱海市西山町43-1

別表神社 旧村社

・社号

【写真 上(左)】 通常の御朱印

【写真 下(右)】 天皇陛下御即位奉祝の御朱印

●御朱印帳あり

■来宮弁財天

熱海市西山町43-1

来宮神社境内社

・社号

■湯前神社

熱海市上宿町4-12

別表神社 式内社論社・旧村社

・社号(来宮神社にて拝受)

■通廣山 大乗寺

熱海市上宿町13-43

日蓮宗

・御首題

■法界山 誓欣院

熱海市上宿町6-3

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

・南無阿弥陀佛(御名号)

■清水山 温泉寺

熱海市上宿町2-19

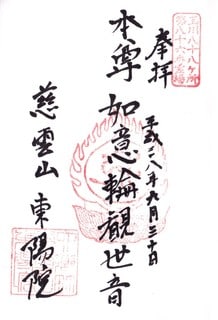

臨済宗妙心寺派 御本尊: 如意輪観世音菩薩

・如意輪観世音(御本尊)

■錦峰山 海蔵寺

熱海市水口町17-24

臨済宗妙心寺派

・南無十一面観世音菩薩

■護国山 興禅寺

熱海市桜木町5-8

臨済宗妙心寺派 御本尊:十一面観世音菩薩

・本尊 十一面観世音(伊豆八十八ヶ所霊場第25番)

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印

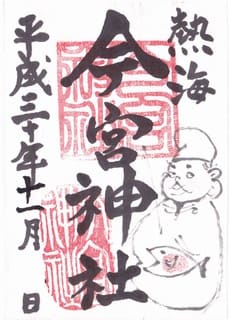

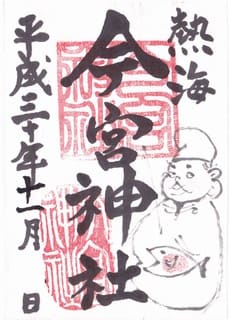

■今宮神社

熱海市桜町3-29

・社号

■法雨山 善修院

熱海市網代490-1

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・本尊 釈迦牟尼佛(御本尊)

■根越山 長谷寺

熱海市網代542

曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩

・本尊 聖観世音菩薩(伊豆八十八ヶ所霊場第26番)

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印(善修院にて拝受)

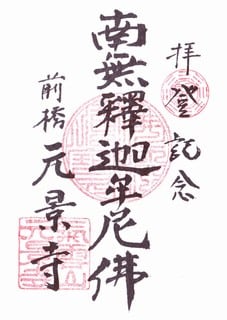

●鳳凰山 景徳院

熱海市上多賀948

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・南無釋迦牟尼佛(御本尊)

□曽我浅間神社

熱海市上多賀1027-8

・社号

※アカオハーブ&ローズガーデン内、入園料要。未参拝/御朱印授与情報あり

-----------------------------------------

伊東温泉編も、リストだけ入れておきます。

■ 伊東温泉周辺の御朱印

【神社】

■葛見神社

伊東市馬場町1-16-40

延喜式内社(小)論社 旧郷社

・社号

■音無神社

伊東市音無町1-12

・社号

■新井神社

伊東市新井2-15-1

・恵比寿神(伊東温泉七福神)

※社号御朱印なし

■神祇大社

伊東市富戸1088-8

・社号

□八幡宮来宮神社

伊東市八幡野1

延喜式内社論社 旧郷社

・社号

※数日前に電話確認のうえ予約/未参拝

□富戸三島神社 (元御島神社)

伊東市富戸686

※未参拝/御朱印授与情報あり

【寺院】

■桃源山 松月院

伊東市湯川337

曹洞宗

・南無釈迦牟尼佛(御本尊)

・弁財尊天(伊東温泉七福神)

■宝珠山 最誓寺

伊東市音無町2-3

曹洞宗

・南無釈迦牟尼佛

・寿老神(伊東温泉七福神)

■海光山 佛現寺

伊東市物見が丘2-30

日蓮宗

・御首題

・毘沙門天王(伊東温泉七福神)

■朝光寺

伊東市岡416-01

日蓮宗

・御首題

・大黒天(伊東温泉七福神)

■水東山 林泉寺

伊東市荻90

曹洞宗

・南無釋迦牟尼佛(御本尊)

■稲荷山 東林寺

伊東市馬場町2-2-19

曹洞宗

・延命地蔵尊(伊豆八十八ヶ所霊場第27番)

・布袋尊(伊東温泉七福神)

■伊雄山 大江院

伊東市八幡野6-1

曹洞宗

・本尊 十一面観世音菩薩(伊豆八十八ヶ所霊場第28番)

□俎岩山 蓮着寺

伊東市富戸835

法華宗陣門流

※未参拝/御首題授与情報あり

□うさみ観音寺

伊東市宇佐美3496-205

新法華宗

※未参拝/御朱印授与情報あり

※伊東市内には御首題を授与される日蓮宗の寺院が多数ありますが、現時点で全貌がはっきりしていないので、今回、ご紹介は控えます。

【関連ページ】

■ 御朱印帳の使い分け

■ 高幡不動尊の御朱印

■ 塩船観音寺の御朱印

■ 深大寺の御朱印

■ 円覚寺の御朱印(25種)

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印

■ 根岸古寺めぐり

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印

■ 東京都港区の札所と御朱印

■ 東京都渋谷区の札所と御朱印

■ 東京都世田谷区の札所と御朱印

■ 東京都文京区の札所と御朱印

■ 東京都台東区の札所と御朱印

■ 首都圏の札所と御朱印

■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)

■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)

【 BGM 】(今井美樹特集!)

ふたりでスプラッシュ

Goodbye Yesterday Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO + JP & ROMAJI SUB

このLIVE行った。最高の出来だった。

noctiluca

The Days I Spent With You (flow into space LIVE MIKI IMAI TOUR '93)

Pray/今井美樹

このページ、一年も画像なしで放置しているのにけっこうアクセスをいただいています。

新たに寺社の追加&御朱印画像のみ追加してとりあえず再UPします。

熱海温泉と湯河原温泉は東京方面からのアプローチがかぶるので、ひとつにまとめました。

対象エリアは箱根方面へのアプローチを分けた、国道135号「早川」交差点以南から熱海市内までで、真鶴エリアを含みます。

非札所のご不在気味の寺社も含んでいます。念のため。

なお、たいていの寺社にはPがありますが、見当たらないところもあり、細い路地もあるので車での参拝要注意です。

(それと、休日の来宮神社のPはやたらに混みます。)

■ 湯河原温泉周辺&真鶴の御朱印

湯河原温泉周辺の御朱印スポットとしては五所神社が有名ですが、札所寺院がないこともあって、他にメジャーな授与寺院はみあたりません。

いくつかの寺社で拝受できるものの、ご不在気味の寺社も多く、拝受難易度は比較的高いものとみられます。

真鶴エリアでは貴船神社が有名で、御朱印帳も頒布されています。

寺院では足柄三十三観音霊場の札所がふたつ。この霊場は現在ほぼ完全に活動を停止しているとみられ、霊場会もありません。

札所印つきの御朱印を授与されるお寺さんがある一方、不授与のお寺さんもあってそれぞれ個別の対応となっているようです。

真鶴エリアのふたつの札所についてはWeb情報が見当たりませんでしたが、ご丁寧な対応にて拝受できましたのでご紹介します。

ただし、いずれも御朱印尊格は御本尊で、観音様での授与はありませんでした。

(この霊場はすべて浄土宗寺院で構成され、御本尊御朱印は「阿弥陀如来」ないし六字御名号「南無阿弥陀佛」になるようです。)

■ 熱海温泉周辺の御朱印

熱海市内には寺社が比較的多く鎮座し、温泉地としては効率的に御朱印をいただけるエリアです。

とくに、力感あふれる御朱印&御朱印帳の伊豆山神社、伊豆有数のパワスポとして人気の来宮神社など、御朱印好き(?)には欠かせないメジャーな神社があります。

熱海は観光で寺社巡りする人も多いらしく、熱海市観光協会も公式Webで「熱海御朱印ウォーク」を掲載していることもあってか、札所ではなくても御朱印を授与されるお寺さんが目立ちます。今回はこのような非札所の寺院もご紹介します。

ただし、ご不在の寺社も何軒かあったことをお断りしておきます。(何度目かの参拝で拝受)

熱海は伊東と異なり七福神は設定されていません。

札所としては、近年復興を果たした伊豆八十八ヶ所霊場がメインとなり、熱海市内に4箇寺の札所(第23番~第26番)があります。

ただし、伊豆八十八ヶ所霊場はけっこうマニアックな霊場で、御朱印拝受にもそれなりの作法が要ります。(専用納経帳が必要かどうかよくわからない札所が2ヶ所ある)

これに対して、熱海市観光協会の公式Web「熱海御朱印ウォーク」では、「御朱印をいただく際は、お寺様の仏事が優先ですので、無理のないようにし、第23番~26番札所で頂けなかった場合は熱海市観光協会までご相談ください。」というホスピタリティにあふれた(?)案内がなされています。(本来、自分で何とかすべきことだと思いますが・・・(笑))

なお、ユニークな絵御朱印で有名な函南の渓月山 長光寺も熱海のすぐ上なので併せてご紹介します。

まずは御朱印関連情報&御朱印画像をUPし、寺社各々のご紹介については順に追加補足していきます。

■薬王山 東善院 (厄よけ魚籃観音)

小田原市早川482

真言宗東寺派 御本尊:薬師如来

・魚籃大観音

※御本尊御朱印の授与は不明

■瑠璃山 真福寺 (早川観音)

小田原市早川892

真言宗東寺派 御本尊:不動明王

札所:小田急武相三十三観音霊場第27番

・聖観世音(小田急武相三十三観音霊場第27番)

※御本尊御朱印はWeb上ではみつかりますが、不授与とのこと

■紀伊神社

小田原市早川1183-1

早川の氏神様

・社号

■佐奈田霊社

小田原市石橋420

石橋山古戦場にある神仏習合の霊社。石橋山の戦いで討死した佐奈田与一義忠を祀る。

・社号

■貴船神社

真鶴町真鶴1117

旧郷社

・社号

●御朱印帳あり

■佛光山 亀宝院 発心寺

真鶴町真鶴638

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:足柄三十三観音霊場第30番

・南無阿弥陀佛(御名号)

※観音様の御朱印は不授与の模様

■港上山 来迎院 西念寺

真鶴町真鶴1925

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:足柄三十三観音霊場第29番

・南無阿弥陀佛(御名号)

※観音様の御朱印は不授与の模様

■子之神社

湯河原町福浦129

・社号

※事前連絡要? →公式Web

■千歳山 最上寺

湯河原町吉浜1412

日蓮宗

・御首題

■素鵞神社

湯河原町吉浜1056

・社号

※境内授与所に拝受希望者連絡先案内あり

■萬年山 城願寺

湯河原町城堀252

曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩

・観自在(御本尊)

■五所神社

湯河原町宮下359-1

旧郷社

・社号

※「湯河原七福神」の御朱印もあり

■青谷山 福泉寺

熱海市泉191-1

曹洞宗 御本尊:釈迦如来

・南無佛

■身延山湯河原別院 日蓮宗湯河原教会(椿寺)

熱海市泉232

日蓮宗

・妙法(御朱印)

※御朱印のみ授与か?

■大明王院熱海別院 (熱海身代り不動尊)

熱海市伊豆山836

真言宗醍醐派 御本尊:大日大聖身代り不動明王

・身代り不動尊

・神変大菩薩

■伊豆山神社

熱海市伊豆山上野地708-1

別表神社 国幣小社

・社号

【写真 上(左)】 以前の御朱印

【写真 下(右)】 現在の御朱印(社号の揮毫なし)

●御朱印帳あり

■走湯山 般若院

熱海市伊豆山371-1

高野山真言宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:伊豆八十八ヶ所霊場第24番

・無量寿殿(伊豆八十八ヶ所霊場第24番)

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印

■日金山 東光寺

熱海市伊豆山968

真言宗

札所:伊豆八十八ヶ所霊場第23番、駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)番外、駿豆両国横道三十三観音霊場(札番不明)

・日金地蔵尊(伊豆八十八ヶ所霊場第24番)

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印

※参拝後、般若院にて拝受(通常、専用納経帳のみの授与かもしれません。)

■ 渓月山 長光寺

(函南町畑88-1)

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼如来

※御本尊の御朱印は不授与。

・お地蔵様&猫蔵様の絵御朱印

■来宮神社

熱海市西山町43-1

別表神社 旧村社

・社号

【写真 上(左)】 通常の御朱印

【写真 下(右)】 天皇陛下御即位奉祝の御朱印

●御朱印帳あり

■来宮弁財天

熱海市西山町43-1

来宮神社境内社

・社号

■湯前神社

熱海市上宿町4-12

別表神社 式内社論社・旧村社

・社号(来宮神社にて拝受)

■通廣山 大乗寺

熱海市上宿町13-43

日蓮宗

・御首題

■法界山 誓欣院

熱海市上宿町6-3

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

・南無阿弥陀佛(御名号)

■清水山 温泉寺

熱海市上宿町2-19

臨済宗妙心寺派 御本尊: 如意輪観世音菩薩

・如意輪観世音(御本尊)

■錦峰山 海蔵寺

熱海市水口町17-24

臨済宗妙心寺派

・南無十一面観世音菩薩

■護国山 興禅寺

熱海市桜木町5-8

臨済宗妙心寺派 御本尊:十一面観世音菩薩

・本尊 十一面観世音(伊豆八十八ヶ所霊場第25番)

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印

■今宮神社

熱海市桜町3-29

・社号

■法雨山 善修院

熱海市網代490-1

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・本尊 釈迦牟尼佛(御本尊)

■根越山 長谷寺

熱海市網代542

曹洞宗 御本尊:聖観世音菩薩

・本尊 聖観世音菩薩(伊豆八十八ヶ所霊場第26番)

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場専用納経帳御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印(善修院にて拝受)

●鳳凰山 景徳院

熱海市上多賀948

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・南無釋迦牟尼佛(御本尊)

□曽我浅間神社

熱海市上多賀1027-8

・社号

※アカオハーブ&ローズガーデン内、入園料要。未参拝/御朱印授与情報あり

-----------------------------------------

伊東温泉編も、リストだけ入れておきます。

■ 伊東温泉周辺の御朱印

【神社】

■葛見神社

伊東市馬場町1-16-40

延喜式内社(小)論社 旧郷社

・社号

■音無神社

伊東市音無町1-12

・社号

■新井神社

伊東市新井2-15-1

・恵比寿神(伊東温泉七福神)

※社号御朱印なし

■神祇大社

伊東市富戸1088-8

・社号

□八幡宮来宮神社

伊東市八幡野1

延喜式内社論社 旧郷社

・社号

※数日前に電話確認のうえ予約/未参拝

□富戸三島神社 (元御島神社)

伊東市富戸686

※未参拝/御朱印授与情報あり

【寺院】

■桃源山 松月院

伊東市湯川337

曹洞宗

・南無釈迦牟尼佛(御本尊)

・弁財尊天(伊東温泉七福神)

■宝珠山 最誓寺

伊東市音無町2-3

曹洞宗

・南無釈迦牟尼佛

・寿老神(伊東温泉七福神)

■海光山 佛現寺

伊東市物見が丘2-30

日蓮宗

・御首題

・毘沙門天王(伊東温泉七福神)

■朝光寺

伊東市岡416-01

日蓮宗

・御首題

・大黒天(伊東温泉七福神)

■水東山 林泉寺

伊東市荻90

曹洞宗

・南無釋迦牟尼佛(御本尊)

■稲荷山 東林寺

伊東市馬場町2-2-19

曹洞宗

・延命地蔵尊(伊豆八十八ヶ所霊場第27番)

・布袋尊(伊東温泉七福神)

■伊雄山 大江院

伊東市八幡野6-1

曹洞宗

・本尊 十一面観世音菩薩(伊豆八十八ヶ所霊場第28番)

□俎岩山 蓮着寺

伊東市富戸835

法華宗陣門流

※未参拝/御首題授与情報あり

□うさみ観音寺

伊東市宇佐美3496-205

新法華宗

※未参拝/御朱印授与情報あり

※伊東市内には御首題を授与される日蓮宗の寺院が多数ありますが、現時点で全貌がはっきりしていないので、今回、ご紹介は控えます。

【関連ページ】

■ 御朱印帳の使い分け

■ 高幡不動尊の御朱印

■ 塩船観音寺の御朱印

■ 深大寺の御朱印

■ 円覚寺の御朱印(25種)

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印

■ 根岸古寺めぐり

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印

■ 東京都港区の札所と御朱印

■ 東京都渋谷区の札所と御朱印

■ 東京都世田谷区の札所と御朱印

■ 東京都文京区の札所と御朱印

■ 東京都台東区の札所と御朱印

■ 首都圏の札所と御朱印

■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)

■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)

【 BGM 】(今井美樹特集!)

ふたりでスプラッシュ

Goodbye Yesterday Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO + JP & ROMAJI SUB

このLIVE行った。最高の出来だった。

noctiluca

The Days I Spent With You (flow into space LIVE MIKI IMAI TOUR '93)

Pray/今井美樹

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

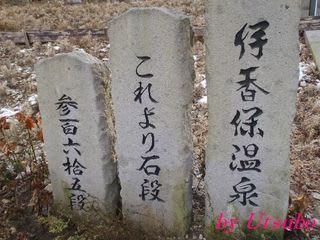

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2021/0130・2019/08/31 補足UP

先にUPした「草津温泉周辺の御朱印」「四万温泉周辺の御朱印」の温泉&御朱印記事が予想外にアクセスをいただいているので、伊香保温泉版もつくってみました。

第1回目(草津温泉編)は、→こちら

第2回目(四万温泉編)は、→こちら

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

伊香保温泉(→〔 温泉地巡り 〕)は平地に近く、関東有数の名刹、水澤観音とのゆかりも深く、行き帰りに寺社(御朱印)巡りしやすい温泉地です。

また、榛名山中には最近パワスポとしてとみに人気が高まっている榛名神社も鎮座し、伊香保温泉&榛名神社でツアーを組む向きも多いのでは?

今回は伊香保温泉の東京寄りの玄関口である関越道前橋ICから利根川右岸の渋川市域、そして榛名山周辺で御朱印を拝受できる寺社をご案内します。

帰路は榛名神社経由になることを想定し、国道406号の室田~並榎IC(国道17号との交差IC)沿いの寺社もご紹介します。

なお、一般に広く御朱印を授与されていないと思われる寺社については、今回もご紹介は割愛します。

群馬県央、前橋、高崎はいずれも城下町で寺社が多く、御朱印を授与される寺社も少なくないですが、両市中心部は利根川左岸にあたるので今回は対象外とします。

利根川右岸に限っても相当数の寺社があり、坂東三十三箇所(観音霊場)、東国花の寺百ヶ寺霊場、県内ではメジャーな新上州三十三観音霊場、上州七福神などの札所が点在します。

複数の現役霊場札所を兼ねるメジャーな寺院も多く、御朱印拝受のハードルは比較的低いエリアといえましょう。

宗派的には天台宗が多いエリアとなっています。

(1泊では制覇は無理です。燃えた方は(笑)、何回か泊まってあげてください。ちなみに伊香保は風情も泉質もよく、おすすめの温泉地です。)

メジャーな札所やパワスポが多いので記事ネタには事欠きません。

ボリュームが出たので、4編の構成となりました。

リストはつぎのとおりです。

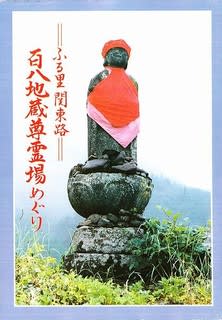

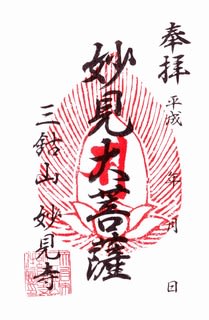

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

1.青雲山 実相院 大福寺 (前橋市鳥羽町)

2.(中尾)飯玉神社 (高崎市中尾町)

3.鷲霊山 釈迦尊寺 (前橋市元総社町)

4.(上野国)総社神社 (前橋市元総社町)

5.功叡山 蓮華院 徳蔵寺 (前橋市元総社町)

6.三鈷山 吉祥院 妙見寺 (高崎市引間町)

7.秋元山 江月院 光巌寺 (前橋市総社町)

8.氣雲山 春光院 元景寺 (前橋市総社町)

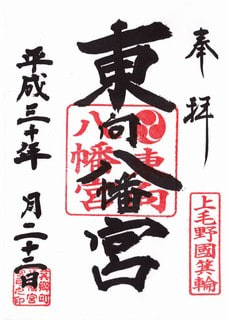

9.東向八幡宮 (高崎市箕郷町)

10.金富山 実相院 長純寺 (高崎市箕郷町)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)

12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)

13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)

14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)

15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)

16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)

17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

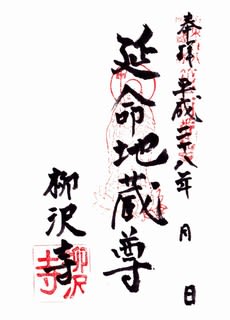

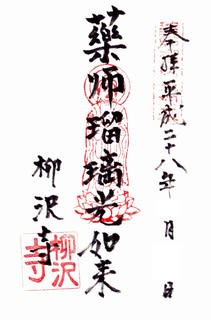

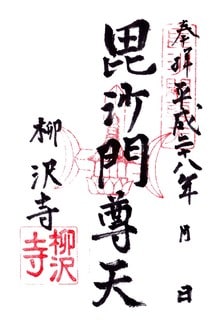

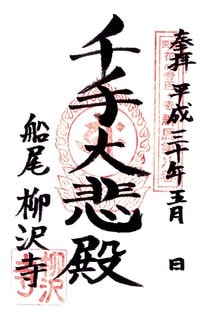

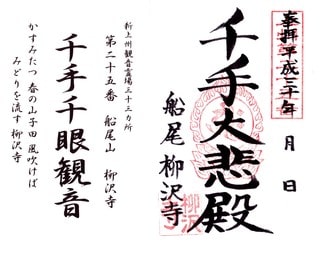

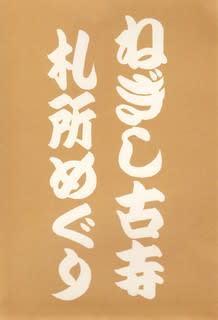

19.船尾山 等覚院 柳澤寺 (榛東村山子田)

20.五徳山 無量寿院 水澤寺 (渋川市伊香保町水沢)

21.伊香保神社 (渋川市伊香保町伊香保)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

22.榛名神社 (高崎市榛名山町)

23.大森神社 (高崎市下室田町)

24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)

25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)

26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)

27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)

29.白山神社 (高崎市白岩町)

30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)

31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)

32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)

33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)

34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)

35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)

36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)

37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)

38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)

39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)

40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)

41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)

42.菅原社 (高崎市金古町)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

43.如意山 宝蔵院 大乗寺 (高崎市棟高町)

44.烏子稲荷神社 (高崎市上小塙町)

45.新比叡山 本実成院 天竜護国寺(高崎市上並榎町)

46.我峰八幡神社 (高崎市我峰町)

47.上野國一社八幡宮 (高崎市八幡町)

48.神通山 遍照王院 大聖護国寺 (高崎市八幡町)

49.慈雲山 養寿院 福泉寺 (高崎市鼻高町)

50.少林山 達磨寺 (高崎市鼻高町)

【伊香保温泉周辺で拝受できる御朱印】

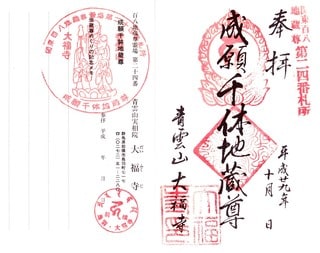

1.青雲山 実相院 大福寺

前橋市鳥羽町717

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

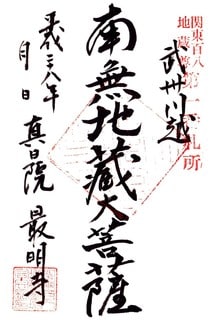

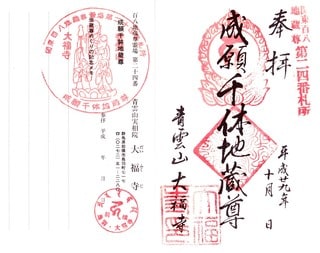

札所:関東百八地蔵尊霊場第24番

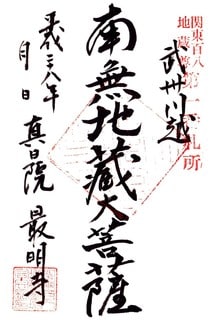

札所本尊:地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第24番)

〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕

見開きの霊場規定用紙での授与となります。

中央に札所本尊、地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印、そして「成願千体地蔵尊」の揮毫。

右上に「関東百八地蔵尊第二十四番札所」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には寺院の情報と記念スタンプが捺されています。

まずは関越道前橋ICそばの寺院からご紹介します。

前橋ICから500mと離れていない至近に立地するこのお寺は、室町時代初期の応永元年(1394年)に総本山延暦寺の直末寺院として開山されたと伝わります。

「当時七堂伽藍壮麗にして、本堂間口二十間・奥行十八間、境内に不動堂、大師堂、薬師堂等を有し、仏教弘宣の大道場として近郷の尊崇をあつめた」(寺伝より)という大寺で、紆余曲折の歴史を辿りながらも法灯を絶やすことなく今に至ります。

比較的新しい伽藍につき、さびた風情はないものの、明るく開放的な雰囲気です。

関東百八地蔵尊霊場第24番の札所で、札所本尊である成願千体地蔵尊は昭和63年にご住職の発願によって建立され、「一願一体の『願掛け地蔵尊』」とも呼ばれて信仰を集めているそうです。

関東百八地蔵尊霊場は、かつて仙台市に存在した「佛教文化振興会」という組織がとりまとめたとみられる霊場で、現況、霊場会もとりまとめ役もいないなか、比較的御朱印授与率の高い霊場です。

霊場開創時に霊場(札所)印が整備されたらしく、札所印もいただきやすくなっています。

また、霊場開創時に専用納経帳も整備されたらしく、大判の専用納経帳用の書置御朱印が授与される場合があります。

とはいえ、汎用御朱印帳に授与いただける札所も少なくなく、札所(御朱印)対応は多種多様です。

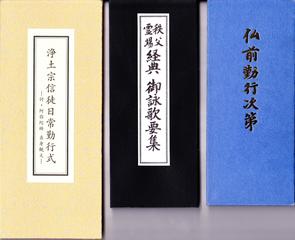

【写真 上(左)】 霊場の巡礼ガイド(平成2年1月、佛教文化振興会刊)

【写真 下(右)】 発願寺(初番)「瑶光山 真日院 最明寺」(川越市)の札所御朱印(現在、この御朱印は非授与のようです)

札所には相当数の名刹も入っていますが、納経所の御朱印見本で掲示される例はほとんどなく、こちらからお伺いしてはじめて授与いただける「裏メニュー」的なケースが多くなっています。

また、札所本尊のお地蔵様の御座所がわかりにくく(本堂でない場合が多い)、霊場ガイドを持っていない場合は、お寺さんに確認する必要があります。

そんなこんなで、かなりマニアックな霊場であることは間違いないかと・・・。

なお、札所本尊のお地蔵様は御本尊でないケースが多く、別に御本尊の御朱印をいただける場合とそうでない場合があります。

こちらのお寺様は地蔵霊場のみの授与とのことでした。

2.(中尾)飯玉神社

高崎市中尾町347

主祭神:宇気母智神(飯玉さま) 配祀:菅原道真公(天神さま)、建御名方神、須佐之男命、美留目之神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進社、中尾総鎮守

〔 御朱印 〕

中央に「飯玉神社」の神社印と揮毫。右下には「中尾総鎮守」の陰刻印が捺されています。

温泉好きのあいだでは有名な、高崎中尾温泉「天神の湯」のすぐ隣にある神社です。

じつに「延暦三年(784年)に勧請せり」と伝わる(公式Webより)古い由緒をもち、千葉上総介常重、足利幕府の管領上杉氏、高崎城主酒井左衛門尉など、歴代のこの地の支配者との関係も伝わっているようです。

明治後期に村内の菅原神社、諏訪神社を合祀し、神饌幣帛料を供進すべき指定神社になったといいます。

主祭神は、宇気母智神(うけもちのかみ)。配祀神は菅原道真公、建御名方神、須佐之男命、美留目之神です。

公式Webによると、「飯玉神社の主祭神である宇気母智神は、『食物の神様』であり、保食神とも記され、五穀を司る神と言われています。」

保食神(うけもちのかみ)は稲荷神社の祭神となられる場合がありますが、上武(上野國・武蔵國)一円では、稲荷神社(祭神 倉稲魂命(宇迦御魂命)と飯玉神社(祭神 保食神(宇気母智命)は明確に区別されているという説もあるようです。

また、豊受比売命が飯玉神社の祭神となられている例もありますが、豊受比売命も食物と関わりの強い神様ですから、飯玉神社と食物は切り離せない関係なのかもしれません。

境内に数台の駐車スペースがあります。

鳥居・参道から階段を昇って拝殿。小規模ながら風格のある拝殿です。

ご朱印は境内で書置きのものを拝受しました。

3.鷲霊山 釈迦尊寺

公式Web

前橋市元総社町2502−2

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

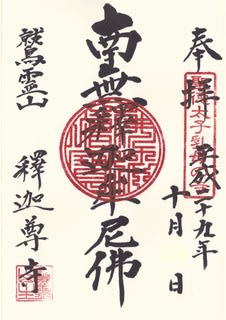

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。右上には「聖徳太子乳母の寺」の印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

禅寺らしい端正な御朱印です。

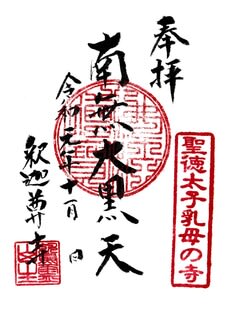

〔 大黒天の御朱印 〕

大黒天の御朱印も授与されています。

中央に三寶印と「南無大黒天」の揮毫。右には「聖徳太子乳母の寺」の印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

すこぶる古い来歴をもつ上州の名刹。

寺歴については、公式Webで詳細に説明されていますが、概略を抜粋引用しつつご紹介します。

三十一代用明天皇二年(587年)、蘇我馬子が物部守屋を滅ぼしたとき物部氏に加担した中臣羽鳥連と妻、玉照姫は上毛野国青海に流罪となりました。

玉照姫は聖徳太子の乳母で、太子の守仏、闇浮壇金一寸八分の釈迦尊仏を太子より授けられました。

天武天皇十五年(686年)、勅令による大赦で羽鳥連の孫青海羊太夫が上洛して勅赦を受けた際、定慧和尚が玉照姫の敬信した釈迦尊仏の由来を尊信し、翌年(687年)上野国蒼海に御下りになり七堂伽藍を建立、釈迦尊仏を安置され釈迦尊寺と号されました。

開基は青海羊太夫、開山は多武峯定慧和尚とされています。

当初は法相宗に属したとされますが、のち(文永年間(1264~1274年))に臨済宗門、鎌倉建長寺より蘭渓和尚が入られて再興。永禄元年(1558年)永源寺より芳伝和尚が入られ曹洞宗となり現在に至るようです。

江戸期には寛永三年四月、幕府より三百六十石余の御朱印寺とされています。

御本尊の闇浮壇金一寸八分の釈迦尊仏は平安時代末のものと推定され、秘仏となっています。

すこしく横道に逸れます。

古代、東国を代表する政治勢力として「毛野(けの/けぬ)」と「那須」があり、毛野は「上毛野(かみつけの/かみつけぬ)」「下毛野(しもつけの/しもつけぬ)」に二分されたといわれます。

このうち上毛野は上野國(上州)をさし、令制国の一つに定められたとされます。

令制国制のもとでは、令制国諸国は国力により四等級に分けられましたが、延喜式では上野國は最上の「大国」に充てられ、しかも、全国で3国しかない親王任国のひとつでした。

親王任国(常陸國、上総國、上野國)は、親王が国守に任じられる「大国」で、親王任国の筆頭官である親王は太守と称されました。(上野國の初代太守は桓武天皇の皇子葛井親王とされる。)

親王太守は現地へ赴任しない遙任のため、現地の実質的な国守は次官の介(すけ)となります。

なので原則、武士階級に「上野守」はおらず、「上野介」となります。(本多正純も、吉良義央も、小栗忠順もすべて「上野介」です。)

話が大逸れしましたが(笑)、何がいいたかったかというと、上野國は上代から東国で最も栄えた地域であり、西国との結びつきも強かったのでは、ということです。

そう考えると、聖徳太子の乳母・玉照姫にまつわる伝承もうなづけるものがあります。

また、仏教は欽明天皇の御代にわが国に伝わったとされますが(仏教公伝)、その際に積極的に仏教を迎え入れたのが崇仏派、仏教排斥に回ったのが排仏派で、崇仏派の代表格が蘇我氏、排仏派の代表格が物部氏とされます。

厩戸皇子(聖徳太子)は崇仏派で、玉照姫の夫羽鳥連は排仏派の物部氏に加担したとされていますから、聖徳太子の乳母・玉照姫の立ち位置は微妙なものであったのかもしれません。

そんなことをつらつらと想い起こさせてくれる、歴史をもったお寺さんです。

上代開基の寺院を物語るような、広々と明るい境内です。

札所ではありませんが、このような悠久の歴史をもつ古刹なのでご紹介しました。

御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただけました。

いただいたのは御本尊の御朱印ですが、Webでは大黒天の御朱印もみつかるので、こちらも授与いただけるかもしれません。

4.(上野国)総社神社

公式Web

前橋市元総社町1-31-45

主祭神:磐筒男命、磐筒女命、経津主命、宇迦御魂命、須佐之男命

上野國総社 旧社格:県社

〔 御朱印 〕

中央に社名印の捺印と「上野総社神社」の揮毫。右に「上野國總鎮守」の印判。

左下に社名印が捺されています。

なお、最近の日付の御朱印では、主印として神紋印が捺されているようです。

諸説あるようですが、総社(惣社)とは、一般的には特定地域内の神社の祭神を集めて合祀した神社をさすとされます。

もともとは、律令制のもとで着任した国司は令制国内の一定の神社を早々に巡拝することが義務づけられていたが、国府の近くに総社を設け、そこに詣でることで巡拝を省く趣旨で置かれたという説があります。

また、地域内の神社を合祀した神社を称する例もあり、旧社格は、官幣小社から村社(ないし無格社)までと多岐にわたっています。

なお、全国総社会が組織され、専用御朱印帳も頒布されています。

総社神社公式Webには「上野総社神社は上野の総鎮守なり、上野総社 神社は国内総神社の神集ひ座す御神地なり、上野総社神社を参拝するは県内各神社を参拝するにひとし。」とあり、国司巡拝型の総社であったことがうかがわれます。

また同Webでは「崇神天皇の四十八年三月皇子豊城入彦命は東国平定の命を奉じ、上野にお下りになられるや、神代の時代に国土の平定に貢献された経津主命の御武勇を敬慕され、軍神としてその御神霊を奉祀して御武運の長久を祈られ、また、経津主命の親神(ご両親)である磐筒女命の御二方をも合祀せられた。これが当社の始まりである。」という創祀由緒、そして、「国司は国内各地の神社に幣束を捧げ、親しく巡拝していたが、人皇第五十六代清和天皇のころ国司は上野国内各社の神明帳を作り、国内十四郡に鎮座する総五百四十九社を勧請合祀」という合祀由緒も紹介されています。

大国、上野國の総社だけに、さすがに厳かな境内です。

御朱印は社務所にて拝受。御朱印帳への書入れをいただきました。

5.功叡山 蓮華院 徳蔵寺

前橋市元総社町1-31-38

天台宗

御本尊:阿弥陀如来三尊

札所:群馬郡三十三観音霊場第24番

札所本尊:千手千眼大悲観音(群馬郡三十三観音霊場第24番)

〔 御朱印 〕

群馬郡三十三観音霊場第24番の札所本尊と思われる千手千眼大悲観音の御朱印です。

中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印と「千手千眼大悲観音」の揮毫。

右上には「上野国元総社」の印判。

尊格の左右に山号・寺号の揮毫と、左下には寺院印が捺されています。

室町時代の文明三年(1471年)足利八代将軍義政公の祈祷所として建立、往時には寺中七ケ院、末門十七ケ寺を擁して幕府から朱印十六石を下賜され、檀徒三百有余戸を有したとされる古刹。(寺伝より)

室町時代の製作と考えられる三面の懸仏(弥勒菩薩、薬師如来、観世音菩薩)が残されていることからも、古刹の歴史が裏付けられます。

江戸時代初期の慶長十二年(1607年)、惣社(総社)領主の秋元越中守が惣社城築城の際に一寺の建立を計りましたが、当時は新寺院の建立を幕府が禁じていたため、天海僧正の内意により、本地および寺中数箇寺を北側利根川沿いの惣社城周辺に移して光厳寺と号しました。

爾来、この地に本寺格の寺院はなくなりましたが、明治五年(1872年)、檀徒が旧徳蔵寺の再建を官に願い出て、また光厳寺とも折衝して独立し、然海法印を住職として再建がなったものと伝わります。

総社神社と隣り合う、いかにも別当寺的な立地で、総社神社の別当だったという説があります。

上記の歴史を考えると江戸時代を通して大社、総社神社の別当を勤めるのはむずかしかった感じもしますが、少なくとも光厳寺への移転前は勤められていた可能性はあるかもしれません。

こちらは群馬郡三十三観音霊場第24番の札所です。

群馬郡三十三観音霊場は、現在の渋川市、前橋市、高崎市、榛東村、利根川右岸に広がる古い霊場で、今回ご紹介するエリアとかぶります。

発願寺は宇輪寺(榛東村)、結願寺は布留山 石上寺(高碕市)で、小規模な観音堂を含み、現在は活動を完全に停止しています。

先日、発願寺の宇輪寺にも参拝しましたが無住でした。

ただし、札所の遺伝子が残っているのか、御朱印をいただけるお寺さんがいくつかあります。こちらもそのひとつです。

御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただけました。

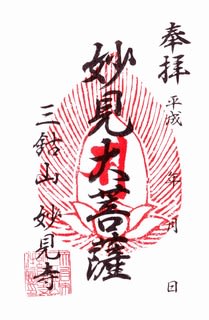

6.三鈷山 吉祥院 妙見寺

高崎市引間町213

天台宗

御本尊:釈迦如来、妙見菩薩

札所:群馬郡三十三観音霊場第23番

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御本尊、妙見菩薩の種子「ソ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「妙見大菩薩」の揮毫。

左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

創建は和銅七年(714年)、ないし霊亀元年(715年)と伝わる天台宗の古刹で、上野国国司・藤原忠明の開基とされています。

寺伝によると、延暦七年(797年)成立の「続日本紀」に妙見寺に関する記載があり、古くは「七星山息災寺」と号し、妙見菩薩を祀る寺として信仰されてきたそうです。

境内の妙見社は日本三妙見のひとつとして知られ、この地方の妙見信仰の中心をなしていたという説があります。(→ 高崎市Web )

また、妙見寺は妙見社の元別当寺であったという見方もあるようです。

妙見信仰とは、中国の星宿思想から北極星を神格化ないし、菩薩として信仰するものとされます。(北斗七星との関連を指摘する説もあり。)

仏教においては妙見菩薩、神道においては天之御中主神が主な信仰の対象になります。

東日本の妙見信仰というと、まず坂東八平氏(平良文を祖として下総国、上総国、武蔵国、相模国などを領地とした、千葉・上総・三浦・土肥・秩父・大庭・梶原・長尾氏など)、ことに千葉氏が思い浮かびますが、どうして千葉から遠くはなれた群馬のこの地の妙見社が「日本三妙見」として崇められているのか、不思議な感じもします。

これについては、興味深い伝承が存在します。

平安時代の中ごろ、上野国花園村付近で、平氏(将門公、良文公・国香公)が相争う「染谷川の戦い」がありました。

この戦いの勝敗の鍵を握られたのが、この付近に鎮座されていた花園妙見(一説に羊妙見)とされ、平良文公を祖とする坂東八平氏は、これより妙見信仰の家系となったと伝わります。

千葉氏が信仰する千葉神社、秩父氏が信仰する秩父神社では、花園妙見との関連を示す資料がWeb上でもいくつかみつかります。(ex.『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)

とくに秩父神社については、「花園村から妙見社を勧請」と明記している資料があります。

妙見寺の妙見様と花園妙見が同一という決定的な史料は見当たらないようですが、深い関係にあったであろうことは想像されます。

榛名東麓には千葉氏ゆかりの伝承がいくつか残り、「19.船尾山 等覚院 柳澤寺」の縁起にも千葉氏が登場します。

なお、上記の『榛名山東南麓の千葉氏伝承』には、船尾山柳澤寺とのつながりが指摘される「独鈷山妙見院息災寺」について、「現在、高崎市引間町に『三鈷山吉祥院妙見寺』という寺院があり、これが『息災寺』の後身だと言われている。さらに、千葉氏の守護神である妙見大菩薩はこの寺から勧請されたとされている。」と述べられ、妙見寺は柳澤寺と息災寺を介してなんらかのつながりを有していたかもしれません。

妙見菩薩は「菩薩」を名乗られていますが、一般には天部に属するとされ、すこぶる複雑な尊格のようです。

また、天之御中主神も造化三神というすこぶる格の高い神格でありながら、ナゾの多い神様とされています。

星宿思想が絡む尊格は、複数の信仰が習合・混交していることもあって、複雑な性格をもたれるものが多く、生半可な知識では到底語れませんので、このくらいにしておきます。

なお、妙見菩薩を祀られる寺院は日蓮宗と天台宗で目立ち、こちらも天台宗寺院です。

御朱印は庫裡にて書置きのものを拝受しました。

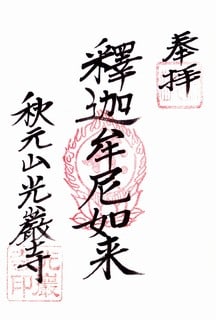

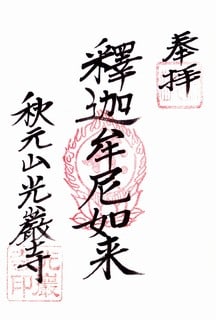

7.秋元山 江月院 光巌寺

前橋市総社町総社1607

天台宗

御本尊:釋迦牟尼如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第22番、前橋四公御朱印巡り

札所本尊:釋迦牟尼如来(前橋四公御朱印巡り)

〔 御本尊の御朱印 〕

〔 前橋四公御朱印巡りの御朱印(専用御朱印帳) 〕

中央に御本尊、釋迦牟尼如来の種子「バク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「釋迦牟尼如来」の揮毫。

左下には山号・寺号の揮毫と寺院印、右上には山号印が捺されています。

御朱印帳書入れ、専用御朱印帳ともに同じ内容です。

釈迦(如来)の御朱印は釈迦如来ないし(南無)釈迦牟尼佛での授与例が多く、釈迦如来は密教系、(南無)釈迦牟尼佛は禅宗系での授与が多くなっています。

この御朱印は複合形の「釈迦牟尼如来」で、数は多くないもののこの授与例もみられます。

なお、釈尊は仏教の開祖としての釈迦(ゴータマ・シッダルタ)、諸仏としての釈迦如来、本仏釈尊(久遠実成本仏)など、多様な性格、あるいはその存在を巡る解釈論(本仏論など)をもち、一言では語れない複雑な尊格です。

慶長六年(1601年)総社藩初代藩主の秋元長朝が徳蔵寺の亮應を招いて創建(開山)、以後秋元家の菩提寺としてつづく名刹。

秋元氏は名族宇都宮氏の流れとされ、戦国期の当主、長朝は関ヶ原の戦いの功績により慶長年間に一万石で総社藩に入り、利根川の右岸に総社城を築きました。

藩内の町割りを進めるなど名君の誉れが高かったと伝わりますが、二代泰朝の代に甲斐・谷村藩一万八千石に加増されて転封し、総社藩は廃藩となっています。

前橋市資料などによると、秋元氏は谷村藩に移封となったものの、光厳寺はこの地に留まり歴代秋元家の菩提を弔っているとの由。

また、慶安二年(1649年)には三代将軍家光公より16石の加増を受けて計46石。

この地域の天台宗の修業寺として寺運が隆盛したと伝わります。

境内は名家の菩提寺らしい落ち着いた空気に包まれています。

古い伽藍が多く残り、なかでも、薬医門は江戸時代初期に総社城の城門として建てられ、廃城になった際に移築したと推定される貴重な建物で、前橋市指定重要文化財に指定されています。

御朱印は庫裡にて拝受できます。

こちらは「前橋四公御朱印巡り」の一寺です。

「前橋四公御朱印巡り」は霊場とはいえないと思いますが、現在の前橋市域内で藩主を務めた酒井雅楽頭家、松平大和守家、秋元越中守家、牧野駿河守家ゆかりの6つの寺社を巡るイベントで、平成28年秋にはじまり毎秋開催、昨年平成30年秋で3回目となります。(平成30年は9/29~10/6の開催)

期間中、専用御朱印帳が配布され、これに捺印をいただく形で御朱印が授与されています。

【写真 上(左)】 四公祭ののぼり(光巌寺)

【写真 下(右)】 四公祭の専用御朱印帳

「前橋四公御朱印巡り」のほとんどの寺社は通常ご朱印も授与されていますが、専用御朱印帳とは尊格が異なるところもあり、御朱印収集的には貴重なイベントです。

前橋(厩橋)藩は、譜代(酒井雅楽頭家)、御家門(越前松平家)がおおむね十五万石の石高をもって封じられた上州屈指の大藩で、ゆかりの寺院の格式も高くなっています。

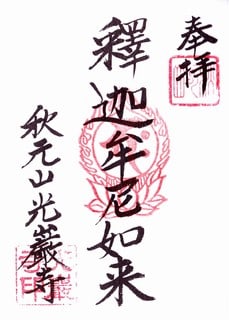

8.氣雲山 春光院 元景寺

前橋市総社町植野150

曹洞宗

御本尊:釋迦牟尼佛

札所:前橋四公御朱印巡り

札所本尊:釋迦牟尼佛(前橋四公御朱印巡り)

〔 御本尊の御朱印 〕

〔 前橋四公御朱印巡りの御朱印(専用御朱印帳) 〕

中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。

左下には寺号の揮毫と寺院印、右上に「拝登記念」の揮毫と寺号印?が捺されています。

御朱印帳書入れ、専用御朱印帳ともに同じ内容です。

「拝登(記念)」は、山岳信仰系の神社の御朱印でときおり見られますが(とくに富士塚のお山開きの御朱印に多い)、平地の寺院の御朱印ではめずらしいと思います。

利根川右岸にもほど近い、植野の地に構えるこちらも秋元氏ゆかりの名刹。

寺伝によると、開基は初代総社藩主秋元長朝で、父景朝の菩提を弔うため景朝の法名である「春光院殿気山元景大居士」から山号・院号・寺号が名づけられたとの由。

天正十五年(1587年)開創、天正十八年(1590年)に本堂が建立され、御本尊釈迦牟尼佛、脇侍文殊菩薩・普賢菩薩が安置されたと伝わります。

伽藍は、本堂・山門・鐘楼・庫裡・書院・位牌堂などからなります。

境内には、名君と伝わる総社藩初代藩主、秋元長朝の治世を物語る天狗岩伝説にまつわる羽階権現(はがいごんげん)が祀られ、長朝の功績を称える「力田遺愛碑」も建立されています。

このお寺には淀君にまつわる哀しい伝承と、淀君の墓と伝えられるものが残されています。

淀君は大阪夏の陣で秀頼と共に自害したとされますが、落ち延び説もあり、その落ち延び先として薩摩国と上野国厩橋の二つの説があるようです。

その上野国厩橋説にかかわるお寺ということでしょうか。

なお、境内掲出の寺伝には、「敷島公園内のお艶観音」との関係を示唆する内容が書かれています。

秋元家の墓のそばに、淀君の墓と伝えられるものが残されています。

戒名は、女性としては最高位の院殿・大姉号で、相当の高貴な身分の女性の墓所であることは間違いないとされています。(公式Webでは「伝・淀君(おえん)の墓」と表記されています。)

また、淀君所有とされる「正絹の大打掛」と「籠の引き戸」も伝えられているようです。

こちらも前橋四公御朱印巡りの一寺で、期間内は専用御朱印帳に授与いただけます。

御朱印は庫裡にて拝受、御朱印帳に書入れいただきました。

9.東向八幡宮

高崎市箕郷町西明屋4

主祭神:品陀和気命

旧社格:村社、箕輪城総鎮守

〔 御朱印 〕

中央に社名印の捺印と「東向八幡宮」の揮毫。右に「上毛野國箕輪」の印判。

左下には宮司印が捺されています。

旧箕郷町は平成18年に高崎市と合併し高崎市となりましたが、固有の歴史・文化を育んできたエリアです。

箕郷は上州の名族長野氏(皇別氏族、在原氏(在原業平)の流れで上野國守護代の家格であったとされる)の本拠地で、ことに箕郷城は名将の誉れ高い長野業正が拠った城として知られています。(箕郷城は「日本百名城」のひとつ。)

関東管領・山内上杉家に属した長野氏は、しばしば後北条氏の侵攻を受けましたが、業正は能く戦って譲らず領地を守りました。

また、武田信玄は信州経由で上州に侵攻し、箕郷城はその攻防の地となりましたが、やはり業正はこの領地を譲りませんでした。

しかし、業正亡きあとついに武田方の手に落ち、この地は武田方の上州経営の拠点として甘利昌忠、真田幸隆、浅利信種、内藤昌豊など錚々たる武田方の武将が城代として入りました。

武田氏滅亡後、滝川一益の統治下に入りましたが、本能寺の変により後北条氏の領地に、後北条氏没落後は12万石をもって井伊直政が入り箕郷藩を立藩したものの、慶長三年(1598年)高崎城に移封され箕輪藩は廃藩、城は廃城となりました。

このように箕輪城は「戦国時代の縮図」といわれるほどの歴史を刻みましたが、この箕輪城の総鎮守と伝わるのが東向八幡宮です。

室町時代中期の文明六年(1474年)、箕輪初代城主長野尚業が山城の石清水八幡宮より分霊勧請して創祀、箕輪城の総鎮守と成したと伝わります。

また、江戸期には阿房国勝山藩主酒井安芸守の飛地領地で、その病の平癒に霊験あらたかであったという伝承もあるようです。

境内はこぢんまりとしていますが、市指定重要文化財の「東向八幡宮の石幢」があります。珍しい十三仏の石幢で、神仏習合の歴史を物語るものかと。

御朱印は境内の社務所で、御朱印帳に書入れいただきました。

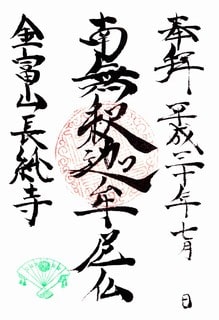

10.金富山 実相院 長純寺

高崎市箕郷町富岡852

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「南無釈迦牟尼仏」の揮毫。

左には山号、寺号の揮毫。通常、寺院印が捺される位置には長野氏の家紋「檜扇」紋が捺されています。

この地の名族、長野氏代々の菩提寺として伝わる曹洞宗の名刹。

高崎市資料によると、箕輪城主長野信業が明応六年(1497年)に箕郷町上芝に創建し、弘治三年(1557年)長野業政が現在地に移したと伝わります。

開山堂には市の指定重要文化財「長野業政公の像」が安置されています。

参道入口の閻魔大王や奪衣婆などの石仏はインパクトがあります。

閻魔大王は天台宗や浄土宗などの寺院にはよくおられますが、曹洞宗寺院では比較的めずらしいような感じもします。

御朱印は、2度目の参拝でご住職不在だったため郵送をお願いし拝受しました。

こちらはご不在がちの感じもありますが、名刹で「日本百名城」城主の菩提寺でもあるのでご紹介しました。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ サクラ色 (アンジェラ・アキ) - 熊田このは

■ ずっと二人で - BENI

■ 家に帰ろう ~マイ・スイート・ホーム~ - 竹内まりや feat. 山下達郎

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2021/0130・2019/08/31 補足UP

先にUPした「草津温泉周辺の御朱印」「四万温泉周辺の御朱印」の温泉&御朱印記事が予想外にアクセスをいただいているので、伊香保温泉版もつくってみました。

第1回目(草津温泉編)は、→こちら

第2回目(四万温泉編)は、→こちら

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

伊香保温泉(→〔 温泉地巡り 〕)は平地に近く、関東有数の名刹、水澤観音とのゆかりも深く、行き帰りに寺社(御朱印)巡りしやすい温泉地です。

また、榛名山中には最近パワスポとしてとみに人気が高まっている榛名神社も鎮座し、伊香保温泉&榛名神社でツアーを組む向きも多いのでは?

今回は伊香保温泉の東京寄りの玄関口である関越道前橋ICから利根川右岸の渋川市域、そして榛名山周辺で御朱印を拝受できる寺社をご案内します。

帰路は榛名神社経由になることを想定し、国道406号の室田~並榎IC(国道17号との交差IC)沿いの寺社もご紹介します。

なお、一般に広く御朱印を授与されていないと思われる寺社については、今回もご紹介は割愛します。

群馬県央、前橋、高崎はいずれも城下町で寺社が多く、御朱印を授与される寺社も少なくないですが、両市中心部は利根川左岸にあたるので今回は対象外とします。

利根川右岸に限っても相当数の寺社があり、坂東三十三箇所(観音霊場)、東国花の寺百ヶ寺霊場、県内ではメジャーな新上州三十三観音霊場、上州七福神などの札所が点在します。

複数の現役霊場札所を兼ねるメジャーな寺院も多く、御朱印拝受のハードルは比較的低いエリアといえましょう。

宗派的には天台宗が多いエリアとなっています。

(1泊では制覇は無理です。燃えた方は(笑)、何回か泊まってあげてください。ちなみに伊香保は風情も泉質もよく、おすすめの温泉地です。)

メジャーな札所やパワスポが多いので記事ネタには事欠きません。

ボリュームが出たので、4編の構成となりました。

リストはつぎのとおりです。

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

1.青雲山 実相院 大福寺 (前橋市鳥羽町)

2.(中尾)飯玉神社 (高崎市中尾町)

3.鷲霊山 釈迦尊寺 (前橋市元総社町)

4.(上野国)総社神社 (前橋市元総社町)

5.功叡山 蓮華院 徳蔵寺 (前橋市元総社町)

6.三鈷山 吉祥院 妙見寺 (高崎市引間町)

7.秋元山 江月院 光巌寺 (前橋市総社町)

8.氣雲山 春光院 元景寺 (前橋市総社町)

9.東向八幡宮 (高崎市箕郷町)

10.金富山 実相院 長純寺 (高崎市箕郷町)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)

12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)

13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)

14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)

15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)

16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)

17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

19.船尾山 等覚院 柳澤寺 (榛東村山子田)

20.五徳山 無量寿院 水澤寺 (渋川市伊香保町水沢)

21.伊香保神社 (渋川市伊香保町伊香保)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

22.榛名神社 (高崎市榛名山町)

23.大森神社 (高崎市下室田町)

24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)

25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)

26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)

27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)

29.白山神社 (高崎市白岩町)

30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)

31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)

32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)

33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)

34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)

35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)

36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)

37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)

38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)

39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)

40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)

41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)

42.菅原社 (高崎市金古町)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

43.如意山 宝蔵院 大乗寺 (高崎市棟高町)

44.烏子稲荷神社 (高崎市上小塙町)

45.新比叡山 本実成院 天竜護国寺(高崎市上並榎町)

46.我峰八幡神社 (高崎市我峰町)

47.上野國一社八幡宮 (高崎市八幡町)

48.神通山 遍照王院 大聖護国寺 (高崎市八幡町)

49.慈雲山 養寿院 福泉寺 (高崎市鼻高町)

50.少林山 達磨寺 (高崎市鼻高町)

【伊香保温泉周辺で拝受できる御朱印】

1.青雲山 実相院 大福寺

前橋市鳥羽町717

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:関東百八地蔵尊霊場第24番

札所本尊:地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第24番)

〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕

見開きの霊場規定用紙での授与となります。

中央に札所本尊、地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印、そして「成願千体地蔵尊」の揮毫。

右上に「関東百八地蔵尊第二十四番札所」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には寺院の情報と記念スタンプが捺されています。

まずは関越道前橋ICそばの寺院からご紹介します。

前橋ICから500mと離れていない至近に立地するこのお寺は、室町時代初期の応永元年(1394年)に総本山延暦寺の直末寺院として開山されたと伝わります。

「当時七堂伽藍壮麗にして、本堂間口二十間・奥行十八間、境内に不動堂、大師堂、薬師堂等を有し、仏教弘宣の大道場として近郷の尊崇をあつめた」(寺伝より)という大寺で、紆余曲折の歴史を辿りながらも法灯を絶やすことなく今に至ります。

比較的新しい伽藍につき、さびた風情はないものの、明るく開放的な雰囲気です。

関東百八地蔵尊霊場第24番の札所で、札所本尊である成願千体地蔵尊は昭和63年にご住職の発願によって建立され、「一願一体の『願掛け地蔵尊』」とも呼ばれて信仰を集めているそうです。

関東百八地蔵尊霊場は、かつて仙台市に存在した「佛教文化振興会」という組織がとりまとめたとみられる霊場で、現況、霊場会もとりまとめ役もいないなか、比較的御朱印授与率の高い霊場です。

霊場開創時に霊場(札所)印が整備されたらしく、札所印もいただきやすくなっています。

また、霊場開創時に専用納経帳も整備されたらしく、大判の専用納経帳用の書置御朱印が授与される場合があります。

とはいえ、汎用御朱印帳に授与いただける札所も少なくなく、札所(御朱印)対応は多種多様です。

【写真 上(左)】 霊場の巡礼ガイド(平成2年1月、佛教文化振興会刊)

【写真 下(右)】 発願寺(初番)「瑶光山 真日院 最明寺」(川越市)の札所御朱印(現在、この御朱印は非授与のようです)

札所には相当数の名刹も入っていますが、納経所の御朱印見本で掲示される例はほとんどなく、こちらからお伺いしてはじめて授与いただける「裏メニュー」的なケースが多くなっています。

また、札所本尊のお地蔵様の御座所がわかりにくく(本堂でない場合が多い)、霊場ガイドを持っていない場合は、お寺さんに確認する必要があります。

そんなこんなで、かなりマニアックな霊場であることは間違いないかと・・・。

なお、札所本尊のお地蔵様は御本尊でないケースが多く、別に御本尊の御朱印をいただける場合とそうでない場合があります。

こちらのお寺様は地蔵霊場のみの授与とのことでした。

2.(中尾)飯玉神社

高崎市中尾町347

主祭神:宇気母智神(飯玉さま) 配祀:菅原道真公(天神さま)、建御名方神、須佐之男命、美留目之神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進社、中尾総鎮守

〔 御朱印 〕

中央に「飯玉神社」の神社印と揮毫。右下には「中尾総鎮守」の陰刻印が捺されています。

温泉好きのあいだでは有名な、高崎中尾温泉「天神の湯」のすぐ隣にある神社です。

じつに「延暦三年(784年)に勧請せり」と伝わる(公式Webより)古い由緒をもち、千葉上総介常重、足利幕府の管領上杉氏、高崎城主酒井左衛門尉など、歴代のこの地の支配者との関係も伝わっているようです。

明治後期に村内の菅原神社、諏訪神社を合祀し、神饌幣帛料を供進すべき指定神社になったといいます。

主祭神は、宇気母智神(うけもちのかみ)。配祀神は菅原道真公、建御名方神、須佐之男命、美留目之神です。

公式Webによると、「飯玉神社の主祭神である宇気母智神は、『食物の神様』であり、保食神とも記され、五穀を司る神と言われています。」

保食神(うけもちのかみ)は稲荷神社の祭神となられる場合がありますが、上武(上野國・武蔵國)一円では、稲荷神社(祭神 倉稲魂命(宇迦御魂命)と飯玉神社(祭神 保食神(宇気母智命)は明確に区別されているという説もあるようです。

また、豊受比売命が飯玉神社の祭神となられている例もありますが、豊受比売命も食物と関わりの強い神様ですから、飯玉神社と食物は切り離せない関係なのかもしれません。

境内に数台の駐車スペースがあります。

鳥居・参道から階段を昇って拝殿。小規模ながら風格のある拝殿です。

ご朱印は境内で書置きのものを拝受しました。

3.鷲霊山 釈迦尊寺

公式Web

前橋市元総社町2502−2

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。右上には「聖徳太子乳母の寺」の印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

禅寺らしい端正な御朱印です。

〔 大黒天の御朱印 〕

大黒天の御朱印も授与されています。

中央に三寶印と「南無大黒天」の揮毫。右には「聖徳太子乳母の寺」の印、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

すこぶる古い来歴をもつ上州の名刹。

寺歴については、公式Webで詳細に説明されていますが、概略を抜粋引用しつつご紹介します。

三十一代用明天皇二年(587年)、蘇我馬子が物部守屋を滅ぼしたとき物部氏に加担した中臣羽鳥連と妻、玉照姫は上毛野国青海に流罪となりました。

玉照姫は聖徳太子の乳母で、太子の守仏、闇浮壇金一寸八分の釈迦尊仏を太子より授けられました。

天武天皇十五年(686年)、勅令による大赦で羽鳥連の孫青海羊太夫が上洛して勅赦を受けた際、定慧和尚が玉照姫の敬信した釈迦尊仏の由来を尊信し、翌年(687年)上野国蒼海に御下りになり七堂伽藍を建立、釈迦尊仏を安置され釈迦尊寺と号されました。

開基は青海羊太夫、開山は多武峯定慧和尚とされています。

当初は法相宗に属したとされますが、のち(文永年間(1264~1274年))に臨済宗門、鎌倉建長寺より蘭渓和尚が入られて再興。永禄元年(1558年)永源寺より芳伝和尚が入られ曹洞宗となり現在に至るようです。

江戸期には寛永三年四月、幕府より三百六十石余の御朱印寺とされています。

御本尊の闇浮壇金一寸八分の釈迦尊仏は平安時代末のものと推定され、秘仏となっています。

すこしく横道に逸れます。

古代、東国を代表する政治勢力として「毛野(けの/けぬ)」と「那須」があり、毛野は「上毛野(かみつけの/かみつけぬ)」「下毛野(しもつけの/しもつけぬ)」に二分されたといわれます。

このうち上毛野は上野國(上州)をさし、令制国の一つに定められたとされます。

令制国制のもとでは、令制国諸国は国力により四等級に分けられましたが、延喜式では上野國は最上の「大国」に充てられ、しかも、全国で3国しかない親王任国のひとつでした。

親王任国(常陸國、上総國、上野國)は、親王が国守に任じられる「大国」で、親王任国の筆頭官である親王は太守と称されました。(上野國の初代太守は桓武天皇の皇子葛井親王とされる。)

親王太守は現地へ赴任しない遙任のため、現地の実質的な国守は次官の介(すけ)となります。

なので原則、武士階級に「上野守」はおらず、「上野介」となります。(本多正純も、吉良義央も、小栗忠順もすべて「上野介」です。)

話が大逸れしましたが(笑)、何がいいたかったかというと、上野國は上代から東国で最も栄えた地域であり、西国との結びつきも強かったのでは、ということです。

そう考えると、聖徳太子の乳母・玉照姫にまつわる伝承もうなづけるものがあります。

また、仏教は欽明天皇の御代にわが国に伝わったとされますが(仏教公伝)、その際に積極的に仏教を迎え入れたのが崇仏派、仏教排斥に回ったのが排仏派で、崇仏派の代表格が蘇我氏、排仏派の代表格が物部氏とされます。

厩戸皇子(聖徳太子)は崇仏派で、玉照姫の夫羽鳥連は排仏派の物部氏に加担したとされていますから、聖徳太子の乳母・玉照姫の立ち位置は微妙なものであったのかもしれません。

そんなことをつらつらと想い起こさせてくれる、歴史をもったお寺さんです。

上代開基の寺院を物語るような、広々と明るい境内です。

札所ではありませんが、このような悠久の歴史をもつ古刹なのでご紹介しました。

御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただけました。

いただいたのは御本尊の御朱印ですが、Webでは大黒天の御朱印もみつかるので、こちらも授与いただけるかもしれません。

4.(上野国)総社神社

公式Web

前橋市元総社町1-31-45

主祭神:磐筒男命、磐筒女命、経津主命、宇迦御魂命、須佐之男命

上野國総社 旧社格:県社

〔 御朱印 〕

中央に社名印の捺印と「上野総社神社」の揮毫。右に「上野國總鎮守」の印判。

左下に社名印が捺されています。

なお、最近の日付の御朱印では、主印として神紋印が捺されているようです。

諸説あるようですが、総社(惣社)とは、一般的には特定地域内の神社の祭神を集めて合祀した神社をさすとされます。

もともとは、律令制のもとで着任した国司は令制国内の一定の神社を早々に巡拝することが義務づけられていたが、国府の近くに総社を設け、そこに詣でることで巡拝を省く趣旨で置かれたという説があります。

また、地域内の神社を合祀した神社を称する例もあり、旧社格は、官幣小社から村社(ないし無格社)までと多岐にわたっています。

なお、全国総社会が組織され、専用御朱印帳も頒布されています。

総社神社公式Webには「上野総社神社は上野の総鎮守なり、上野総社 神社は国内総神社の神集ひ座す御神地なり、上野総社神社を参拝するは県内各神社を参拝するにひとし。」とあり、国司巡拝型の総社であったことがうかがわれます。

また同Webでは「崇神天皇の四十八年三月皇子豊城入彦命は東国平定の命を奉じ、上野にお下りになられるや、神代の時代に国土の平定に貢献された経津主命の御武勇を敬慕され、軍神としてその御神霊を奉祀して御武運の長久を祈られ、また、経津主命の親神(ご両親)である磐筒女命の御二方をも合祀せられた。これが当社の始まりである。」という創祀由緒、そして、「国司は国内各地の神社に幣束を捧げ、親しく巡拝していたが、人皇第五十六代清和天皇のころ国司は上野国内各社の神明帳を作り、国内十四郡に鎮座する総五百四十九社を勧請合祀」という合祀由緒も紹介されています。

大国、上野國の総社だけに、さすがに厳かな境内です。

御朱印は社務所にて拝受。御朱印帳への書入れをいただきました。

5.功叡山 蓮華院 徳蔵寺

前橋市元総社町1-31-38

天台宗

御本尊:阿弥陀如来三尊

札所:群馬郡三十三観音霊場第24番

札所本尊:千手千眼大悲観音(群馬郡三十三観音霊場第24番)

〔 御朱印 〕

群馬郡三十三観音霊場第24番の札所本尊と思われる千手千眼大悲観音の御朱印です。

中央に千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印と「千手千眼大悲観音」の揮毫。

右上には「上野国元総社」の印判。

尊格の左右に山号・寺号の揮毫と、左下には寺院印が捺されています。

室町時代の文明三年(1471年)足利八代将軍義政公の祈祷所として建立、往時には寺中七ケ院、末門十七ケ寺を擁して幕府から朱印十六石を下賜され、檀徒三百有余戸を有したとされる古刹。(寺伝より)

室町時代の製作と考えられる三面の懸仏(弥勒菩薩、薬師如来、観世音菩薩)が残されていることからも、古刹の歴史が裏付けられます。

江戸時代初期の慶長十二年(1607年)、惣社(総社)領主の秋元越中守が惣社城築城の際に一寺の建立を計りましたが、当時は新寺院の建立を幕府が禁じていたため、天海僧正の内意により、本地および寺中数箇寺を北側利根川沿いの惣社城周辺に移して光厳寺と号しました。

爾来、この地に本寺格の寺院はなくなりましたが、明治五年(1872年)、檀徒が旧徳蔵寺の再建を官に願い出て、また光厳寺とも折衝して独立し、然海法印を住職として再建がなったものと伝わります。

総社神社と隣り合う、いかにも別当寺的な立地で、総社神社の別当だったという説があります。

上記の歴史を考えると江戸時代を通して大社、総社神社の別当を勤めるのはむずかしかった感じもしますが、少なくとも光厳寺への移転前は勤められていた可能性はあるかもしれません。

こちらは群馬郡三十三観音霊場第24番の札所です。

群馬郡三十三観音霊場は、現在の渋川市、前橋市、高崎市、榛東村、利根川右岸に広がる古い霊場で、今回ご紹介するエリアとかぶります。

発願寺は宇輪寺(榛東村)、結願寺は布留山 石上寺(高碕市)で、小規模な観音堂を含み、現在は活動を完全に停止しています。

先日、発願寺の宇輪寺にも参拝しましたが無住でした。

ただし、札所の遺伝子が残っているのか、御朱印をいただけるお寺さんがいくつかあります。こちらもそのひとつです。

御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただけました。

6.三鈷山 吉祥院 妙見寺

高崎市引間町213

天台宗

御本尊:釈迦如来、妙見菩薩

札所:群馬郡三十三観音霊場第23番

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御本尊、妙見菩薩の種子「ソ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「妙見大菩薩」の揮毫。

左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

創建は和銅七年(714年)、ないし霊亀元年(715年)と伝わる天台宗の古刹で、上野国国司・藤原忠明の開基とされています。

寺伝によると、延暦七年(797年)成立の「続日本紀」に妙見寺に関する記載があり、古くは「七星山息災寺」と号し、妙見菩薩を祀る寺として信仰されてきたそうです。

境内の妙見社は日本三妙見のひとつとして知られ、この地方の妙見信仰の中心をなしていたという説があります。(→ 高崎市Web )

また、妙見寺は妙見社の元別当寺であったという見方もあるようです。

妙見信仰とは、中国の星宿思想から北極星を神格化ないし、菩薩として信仰するものとされます。(北斗七星との関連を指摘する説もあり。)

仏教においては妙見菩薩、神道においては天之御中主神が主な信仰の対象になります。

東日本の妙見信仰というと、まず坂東八平氏(平良文を祖として下総国、上総国、武蔵国、相模国などを領地とした、千葉・上総・三浦・土肥・秩父・大庭・梶原・長尾氏など)、ことに千葉氏が思い浮かびますが、どうして千葉から遠くはなれた群馬のこの地の妙見社が「日本三妙見」として崇められているのか、不思議な感じもします。

これについては、興味深い伝承が存在します。

平安時代の中ごろ、上野国花園村付近で、平氏(将門公、良文公・国香公)が相争う「染谷川の戦い」がありました。

この戦いの勝敗の鍵を握られたのが、この付近に鎮座されていた花園妙見(一説に羊妙見)とされ、平良文公を祖とする坂東八平氏は、これより妙見信仰の家系となったと伝わります。

千葉氏が信仰する千葉神社、秩父氏が信仰する秩父神社では、花園妙見との関連を示す資料がWeb上でもいくつかみつかります。(ex.『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)

とくに秩父神社については、「花園村から妙見社を勧請」と明記している資料があります。

妙見寺の妙見様と花園妙見が同一という決定的な史料は見当たらないようですが、深い関係にあったであろうことは想像されます。

榛名東麓には千葉氏ゆかりの伝承がいくつか残り、「19.船尾山 等覚院 柳澤寺」の縁起にも千葉氏が登場します。

なお、上記の『榛名山東南麓の千葉氏伝承』には、船尾山柳澤寺とのつながりが指摘される「独鈷山妙見院息災寺」について、「現在、高崎市引間町に『三鈷山吉祥院妙見寺』という寺院があり、これが『息災寺』の後身だと言われている。さらに、千葉氏の守護神である妙見大菩薩はこの寺から勧請されたとされている。」と述べられ、妙見寺は柳澤寺と息災寺を介してなんらかのつながりを有していたかもしれません。

妙見菩薩は「菩薩」を名乗られていますが、一般には天部に属するとされ、すこぶる複雑な尊格のようです。

また、天之御中主神も造化三神というすこぶる格の高い神格でありながら、ナゾの多い神様とされています。

星宿思想が絡む尊格は、複数の信仰が習合・混交していることもあって、複雑な性格をもたれるものが多く、生半可な知識では到底語れませんので、このくらいにしておきます。

なお、妙見菩薩を祀られる寺院は日蓮宗と天台宗で目立ち、こちらも天台宗寺院です。

御朱印は庫裡にて書置きのものを拝受しました。

7.秋元山 江月院 光巌寺

前橋市総社町総社1607

天台宗

御本尊:釋迦牟尼如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第22番、前橋四公御朱印巡り

札所本尊:釋迦牟尼如来(前橋四公御朱印巡り)

〔 御本尊の御朱印 〕

〔 前橋四公御朱印巡りの御朱印(専用御朱印帳) 〕

中央に御本尊、釋迦牟尼如来の種子「バク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「釋迦牟尼如来」の揮毫。

左下には山号・寺号の揮毫と寺院印、右上には山号印が捺されています。

御朱印帳書入れ、専用御朱印帳ともに同じ内容です。

釈迦(如来)の御朱印は釈迦如来ないし(南無)釈迦牟尼佛での授与例が多く、釈迦如来は密教系、(南無)釈迦牟尼佛は禅宗系での授与が多くなっています。

この御朱印は複合形の「釈迦牟尼如来」で、数は多くないもののこの授与例もみられます。

なお、釈尊は仏教の開祖としての釈迦(ゴータマ・シッダルタ)、諸仏としての釈迦如来、本仏釈尊(久遠実成本仏)など、多様な性格、あるいはその存在を巡る解釈論(本仏論など)をもち、一言では語れない複雑な尊格です。

慶長六年(1601年)総社藩初代藩主の秋元長朝が徳蔵寺の亮應を招いて創建(開山)、以後秋元家の菩提寺としてつづく名刹。

秋元氏は名族宇都宮氏の流れとされ、戦国期の当主、長朝は関ヶ原の戦いの功績により慶長年間に一万石で総社藩に入り、利根川の右岸に総社城を築きました。

藩内の町割りを進めるなど名君の誉れが高かったと伝わりますが、二代泰朝の代に甲斐・谷村藩一万八千石に加増されて転封し、総社藩は廃藩となっています。

前橋市資料などによると、秋元氏は谷村藩に移封となったものの、光厳寺はこの地に留まり歴代秋元家の菩提を弔っているとの由。

また、慶安二年(1649年)には三代将軍家光公より16石の加増を受けて計46石。

この地域の天台宗の修業寺として寺運が隆盛したと伝わります。

境内は名家の菩提寺らしい落ち着いた空気に包まれています。

古い伽藍が多く残り、なかでも、薬医門は江戸時代初期に総社城の城門として建てられ、廃城になった際に移築したと推定される貴重な建物で、前橋市指定重要文化財に指定されています。

御朱印は庫裡にて拝受できます。

こちらは「前橋四公御朱印巡り」の一寺です。

「前橋四公御朱印巡り」は霊場とはいえないと思いますが、現在の前橋市域内で藩主を務めた酒井雅楽頭家、松平大和守家、秋元越中守家、牧野駿河守家ゆかりの6つの寺社を巡るイベントで、平成28年秋にはじまり毎秋開催、昨年平成30年秋で3回目となります。(平成30年は9/29~10/6の開催)

期間中、専用御朱印帳が配布され、これに捺印をいただく形で御朱印が授与されています。

【写真 上(左)】 四公祭ののぼり(光巌寺)

【写真 下(右)】 四公祭の専用御朱印帳

「前橋四公御朱印巡り」のほとんどの寺社は通常ご朱印も授与されていますが、専用御朱印帳とは尊格が異なるところもあり、御朱印収集的には貴重なイベントです。

前橋(厩橋)藩は、譜代(酒井雅楽頭家)、御家門(越前松平家)がおおむね十五万石の石高をもって封じられた上州屈指の大藩で、ゆかりの寺院の格式も高くなっています。

8.氣雲山 春光院 元景寺

前橋市総社町植野150

曹洞宗

御本尊:釋迦牟尼佛

札所:前橋四公御朱印巡り

札所本尊:釋迦牟尼佛(前橋四公御朱印巡り)

〔 御本尊の御朱印 〕

〔 前橋四公御朱印巡りの御朱印(専用御朱印帳) 〕

中央に三寶印と「南無釋迦牟尼佛」の揮毫。

左下には寺号の揮毫と寺院印、右上に「拝登記念」の揮毫と寺号印?が捺されています。

御朱印帳書入れ、専用御朱印帳ともに同じ内容です。

「拝登(記念)」は、山岳信仰系の神社の御朱印でときおり見られますが(とくに富士塚のお山開きの御朱印に多い)、平地の寺院の御朱印ではめずらしいと思います。

利根川右岸にもほど近い、植野の地に構えるこちらも秋元氏ゆかりの名刹。

寺伝によると、開基は初代総社藩主秋元長朝で、父景朝の菩提を弔うため景朝の法名である「春光院殿気山元景大居士」から山号・院号・寺号が名づけられたとの由。

天正十五年(1587年)開創、天正十八年(1590年)に本堂が建立され、御本尊釈迦牟尼佛、脇侍文殊菩薩・普賢菩薩が安置されたと伝わります。

伽藍は、本堂・山門・鐘楼・庫裡・書院・位牌堂などからなります。

境内には、名君と伝わる総社藩初代藩主、秋元長朝の治世を物語る天狗岩伝説にまつわる羽階権現(はがいごんげん)が祀られ、長朝の功績を称える「力田遺愛碑」も建立されています。

このお寺には淀君にまつわる哀しい伝承と、淀君の墓と伝えられるものが残されています。

淀君は大阪夏の陣で秀頼と共に自害したとされますが、落ち延び説もあり、その落ち延び先として薩摩国と上野国厩橋の二つの説があるようです。

その上野国厩橋説にかかわるお寺ということでしょうか。

なお、境内掲出の寺伝には、「敷島公園内のお艶観音」との関係を示唆する内容が書かれています。

秋元家の墓のそばに、淀君の墓と伝えられるものが残されています。

戒名は、女性としては最高位の院殿・大姉号で、相当の高貴な身分の女性の墓所であることは間違いないとされています。(公式Webでは「伝・淀君(おえん)の墓」と表記されています。)

また、淀君所有とされる「正絹の大打掛」と「籠の引き戸」も伝えられているようです。

こちらも前橋四公御朱印巡りの一寺で、期間内は専用御朱印帳に授与いただけます。

御朱印は庫裡にて拝受、御朱印帳に書入れいただきました。

9.東向八幡宮

高崎市箕郷町西明屋4

主祭神:品陀和気命

旧社格:村社、箕輪城総鎮守

〔 御朱印 〕

中央に社名印の捺印と「東向八幡宮」の揮毫。右に「上毛野國箕輪」の印判。

左下には宮司印が捺されています。

旧箕郷町は平成18年に高崎市と合併し高崎市となりましたが、固有の歴史・文化を育んできたエリアです。

箕郷は上州の名族長野氏(皇別氏族、在原氏(在原業平)の流れで上野國守護代の家格であったとされる)の本拠地で、ことに箕郷城は名将の誉れ高い長野業正が拠った城として知られています。(箕郷城は「日本百名城」のひとつ。)

関東管領・山内上杉家に属した長野氏は、しばしば後北条氏の侵攻を受けましたが、業正は能く戦って譲らず領地を守りました。

また、武田信玄は信州経由で上州に侵攻し、箕郷城はその攻防の地となりましたが、やはり業正はこの領地を譲りませんでした。

しかし、業正亡きあとついに武田方の手に落ち、この地は武田方の上州経営の拠点として甘利昌忠、真田幸隆、浅利信種、内藤昌豊など錚々たる武田方の武将が城代として入りました。

武田氏滅亡後、滝川一益の統治下に入りましたが、本能寺の変により後北条氏の領地に、後北条氏没落後は12万石をもって井伊直政が入り箕郷藩を立藩したものの、慶長三年(1598年)高崎城に移封され箕輪藩は廃藩、城は廃城となりました。

このように箕輪城は「戦国時代の縮図」といわれるほどの歴史を刻みましたが、この箕輪城の総鎮守と伝わるのが東向八幡宮です。

室町時代中期の文明六年(1474年)、箕輪初代城主長野尚業が山城の石清水八幡宮より分霊勧請して創祀、箕輪城の総鎮守と成したと伝わります。

また、江戸期には阿房国勝山藩主酒井安芸守の飛地領地で、その病の平癒に霊験あらたかであったという伝承もあるようです。

境内はこぢんまりとしていますが、市指定重要文化財の「東向八幡宮の石幢」があります。珍しい十三仏の石幢で、神仏習合の歴史を物語るものかと。

御朱印は境内の社務所で、御朱印帳に書入れいただきました。

10.金富山 実相院 長純寺

高崎市箕郷町富岡852

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「南無釈迦牟尼仏」の揮毫。

左には山号、寺号の揮毫。通常、寺院印が捺される位置には長野氏の家紋「檜扇」紋が捺されています。

この地の名族、長野氏代々の菩提寺として伝わる曹洞宗の名刹。

高崎市資料によると、箕輪城主長野信業が明応六年(1497年)に箕郷町上芝に創建し、弘治三年(1557年)長野業政が現在地に移したと伝わります。

開山堂には市の指定重要文化財「長野業政公の像」が安置されています。

参道入口の閻魔大王や奪衣婆などの石仏はインパクトがあります。

閻魔大王は天台宗や浄土宗などの寺院にはよくおられますが、曹洞宗寺院では比較的めずらしいような感じもします。

御朱印は、2度目の参拝でご住職不在だったため郵送をお願いし拝受しました。

こちらはご不在がちの感じもありますが、名刹で「日本百名城」城主の菩提寺でもあるのでご紹介しました。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ サクラ色 (アンジェラ・アキ) - 熊田このは

■ ずっと二人で - BENI

■ 家に帰ろう ~マイ・スイート・ホーム~ - 竹内まりや feat. 山下達郎

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御朱印情報の関連記事

【御朱印帳の使い分け】

■ 御朱印帳の使い分け

【温泉地と御朱印シリーズ】

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)

■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印

【名刹の御朱印情報】

■ 高幡不動尊の御朱印

■ 塩船観音寺の御朱印

■ 深大寺の御朱印

■ 円覚寺の御朱印(25種)

【エリアの御朱印情報】

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)

■ 谷中の御朱印

■ 東京都港区の札所と御朱印

■ 東京都渋谷区の札所と御朱印

■ 東京都世田谷区の札所と御朱印

■ 東京都文京区の札所と御朱印

■ 東京都台東区の札所と御朱印

【札所と御朱印】

■ 滝野川寺院めぐり-1

■ 根岸古寺めぐり

■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)

■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)

■ 首都圏の札所と御朱印

■ 御朱印帳の使い分け

【温泉地と御朱印シリーズ】

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)

■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印

【名刹の御朱印情報】

■ 高幡不動尊の御朱印

■ 塩船観音寺の御朱印

■ 深大寺の御朱印

■ 円覚寺の御朱印(25種)

【エリアの御朱印情報】

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)

■ 谷中の御朱印

■ 東京都港区の札所と御朱印

■ 東京都渋谷区の札所と御朱印

■ 東京都世田谷区の札所と御朱印

■ 東京都文京区の札所と御朱印

■ 東京都台東区の札所と御朱印

【札所と御朱印】

■ 滝野川寺院めぐり-1

■ 根岸古寺めぐり

■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)

■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)

■ 首都圏の札所と御朱印

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」展

上野の東京国立博物館の特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」(2019年3月26日(火) ~ 6月2日(日))に行ってきました。

平日だったこともあり、予想したほどの混雑はなく、楽しめました。

お大師様の足跡がたどれる丁寧な展開は好感がもてました。

後七日御修法がひとつのテーマになっていて、丁寧に説明されていた。

今回の改元にあたり、宮中と仏教の関係をとりあげた番組は結構あったけど、後七日御修法にふれていたものは意外に少なかった。

代表的な例だと思うのですが・・・。

前半部分では、

風信帖(ふうしんじょう)をまじかで目にできるとは、感無量です。

曼荼羅では、「種子曼荼羅」が地味ながらよかった。

それと、関東ではおそらく修することが許されなかったであろう大法関連の図像や別尊曼荼羅など。

さらに、表層が剥げて、いかにも「使われてきた感」のある巨大な敷曼荼羅。

後半の仏像系では、まず五大虚空蔵菩薩坐像。

獅子や象や孔雀の上に座していますが、文殊尊でも、普賢尊でも、孔雀明王でもなく、虚空蔵菩薩です。

こういう構成は関東ではほとんど目にすることはなく、インパクト大。

ただし、これに似た構成の五智如来はたしか板橋の安養院で見たことがある。(中央-大日如来(獅子)、東-阿閦如来(象)、南-宝生如来(馬)、西-阿弥陀如来(孔雀)、北-不空成就如来(迦楼羅))

メインの立体(羯磨)曼荼羅。

売りの”イケメン帝釈天”はやはりイケメンだと思う。それと象さんの存在感が凄かった。(この仏像のみ撮影可)

五(四)大明王では降三世明王が圧巻。背面の1面は東寺でも拝めないのでは?

五菩薩は、これも(関東では)なかなかお目にかかれないので貴重。

ただ、気になった点もありました。

立体曼荼羅なので、当然中心佛(大日如来や不動明王)が中心に位置しますが、こちらの出品がなく壁面に離れてつけたし的に掲出されていたこと。

やはり、東寺で見るのとは違うイメージになっていました。

でも、大日如来と不動明王は画像ながらも強いインパクトを放っていた。さすがに中心佛。

この2尊の実物が加わっていればさらに凄いことになっていたと思うが、さすがに中心佛は遷座できないのかも。

それと立体曼荼羅エリアの説明がお粗末。

たとえば、「五智如来の尊格のちがいは印相や持物でしか判断できない」と説明しながら、その印相や持物のしっかりとした説明がないなど。

曼荼羅にしても、これだけ大々的に出品しているのだから、大曼荼羅、三昧耶曼荼羅、法(種子)曼荼羅のわかりやすい説明があれば、ギャラリーの見方も変わるのでは?

でもでも、こういう素晴らしい宝物が東京でみられるとはありがたい。

仏像展は人気が高いようなので、次なる展開に期待したいところです。

平日だったこともあり、予想したほどの混雑はなく、楽しめました。

お大師様の足跡がたどれる丁寧な展開は好感がもてました。

後七日御修法がひとつのテーマになっていて、丁寧に説明されていた。

今回の改元にあたり、宮中と仏教の関係をとりあげた番組は結構あったけど、後七日御修法にふれていたものは意外に少なかった。

代表的な例だと思うのですが・・・。

前半部分では、

風信帖(ふうしんじょう)をまじかで目にできるとは、感無量です。

曼荼羅では、「種子曼荼羅」が地味ながらよかった。

それと、関東ではおそらく修することが許されなかったであろう大法関連の図像や別尊曼荼羅など。

さらに、表層が剥げて、いかにも「使われてきた感」のある巨大な敷曼荼羅。

後半の仏像系では、まず五大虚空蔵菩薩坐像。

獅子や象や孔雀の上に座していますが、文殊尊でも、普賢尊でも、孔雀明王でもなく、虚空蔵菩薩です。

こういう構成は関東ではほとんど目にすることはなく、インパクト大。

ただし、これに似た構成の五智如来はたしか板橋の安養院で見たことがある。(中央-大日如来(獅子)、東-阿閦如来(象)、南-宝生如来(馬)、西-阿弥陀如来(孔雀)、北-不空成就如来(迦楼羅))

メインの立体(羯磨)曼荼羅。

売りの”イケメン帝釈天”はやはりイケメンだと思う。それと象さんの存在感が凄かった。(この仏像のみ撮影可)

五(四)大明王では降三世明王が圧巻。背面の1面は東寺でも拝めないのでは?

五菩薩は、これも(関東では)なかなかお目にかかれないので貴重。

ただ、気になった点もありました。

立体曼荼羅なので、当然中心佛(大日如来や不動明王)が中心に位置しますが、こちらの出品がなく壁面に離れてつけたし的に掲出されていたこと。

やはり、東寺で見るのとは違うイメージになっていました。

でも、大日如来と不動明王は画像ながらも強いインパクトを放っていた。さすがに中心佛。

この2尊の実物が加わっていればさらに凄いことになっていたと思うが、さすがに中心佛は遷座できないのかも。

それと立体曼荼羅エリアの説明がお粗末。

たとえば、「五智如来の尊格のちがいは印相や持物でしか判断できない」と説明しながら、その印相や持物のしっかりとした説明がないなど。

曼荼羅にしても、これだけ大々的に出品しているのだから、大曼荼羅、三昧耶曼荼羅、法(種子)曼荼羅のわかりやすい説明があれば、ギャラリーの見方も変わるのでは?

でもでも、こういう素晴らしい宝物が東京でみられるとはありがたい。

仏像展は人気が高いようなので、次なる展開に期待したいところです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 東京都区内の如意輪観音の御朱印

今回は、すこし趣向を変えて尊格ベースでご紹介してみます。

如意輪観世音菩薩を選んだのは、ご紹介するに適当なボリュームということで他意はありません。

※おすがたはこちら(PDF)(「院政期真言密教をめぐる如意輪観音の造像と信仰」)に多数載っています。

【 如意輪観世音菩薩 】

六観音(聖観音、十一面観音、千手観音、馬頭観音、如意輪観音、准胝観音(天台宗系では不空羂索観音))の一尊に数えられ、天道に迷う衆生(天人)を救うとされる観音さま。

天道は人間道より上の世界で、「苦しみがほとんどない世界」とされます。

凡人には、このような世界から救われるというイメージはなかなか湧きにくいですが、とにかくそういうことになっています。(六道輪廻から救うということでは?)

「如意」とは如意宝珠、「輪」とは法輪をさし、儀軌(仏教の儀式規則)では、如意輪観世音を特徴づける持物とされます。

如意宝珠は「願いを遍くかなえるはたらき」、法輪は「煩悩を破砕して仏法を広めるはたらき」の象徴とされ、如意輪観世音菩薩はこのふたつの要素を兼ね備える尊格とされます。

片膝を立てて座る思惟六臂の像容が多く、どこかものうげで謎めいた表情をとるため、女性的な尊格ともいわれます。

ただし、如意宝珠や法輪を持たれない二臂像もみられます。(当初は半跏思惟二臂であったとする説あり。)

二臂像には半跏思惟二臂像と施無畏印・与願印像の2タイプあって、半跏思惟タイプは弥勒菩薩との識別が困難な作例もあります。

施無畏印・与願印像に至っては、他の尊格との識別はますます困難となり、どうして如意輪観音として伝わっているのかナゾとされている例もあるようです。