関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/01/25 補足UP・2021/01/31 補足UP・2022/01/14 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)

29.白山神社 (高崎市白岩町)

30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)

31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)

32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)

33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)

34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)

35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)

36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)

37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)

38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)

39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)

40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)

41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)

42.菅原社 (高崎市金古町)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音)

高崎市白岩町448

金峯山修験本宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格、群馬郡三十三観音霊場第31番

札所本尊:十一面観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第15番)、十一面観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)

坂東三十三箇所(観音霊場)の札所として広く知られている寺院です。

開基・寺歴については諸説あるようです。

坂東三十三箇所の公式Webには、「創立は文武天皇朱鳥年中、開基は役ノ行者」とあります。

『西国秩父坂東観音霊場記図絵』(国会図書館DC、コマ番号183/194)には以下の記述があります。

「武蔵白石山長谷寺の本尊は役の優婆塞からす川の天狗に誘引れて始て山上に登り呪文を唱えしかば十一面の大士現はれしを獨鈷にてはらひたれば大士は柳の枝に止りふたゝび不動明王現れたる姿を刻みて靈石の上に安置せり其後當地の高崎氏が四十二の厄難除に行基大士件の柳を以て此本尊を刻み與へ大難を免しめしなり」

これによると、当寺の開基伝承には役の優婆塞(役の行者)、行基が関係していることがわかります。

また、『新上州・観音霊場三十三カ所』(新上州観音霊場会)には、「(この地は)役の行者の苦行の跡地」とあります。

山内の案内板には、「朱鳥年間(686-696年)に開基されたことが『長谷寺縁起絵巻』に伝えられている。」「鎌倉時代中期・天福年間(1233年)に成立した坂東三十三ヵ所のうち、第十五番の札所となった白岩観音堂へは中世以降、多くの巡礼者たちが訪れた。」とあります。

さらに『坂東観音巡礼』(満願寺教化部)には「寺伝」として下記内容の記載があります。

・孝徳天皇(645-654年)のころ、越後の修験僧・大坊が白山への帰途留錫し、土人形を造顕して祈願することを知らしめて始まる。

・源義家や頼朝、新田義貞などの武将により堂宇の修理がなされる。

・永禄六年(1563年)、武田信玄が箕輪城主・長野業政を攻めたとき兵火にあって消失し、その後山内大坊、世無道上人により再建。

当寺には『上野国群馬郡白岩長谷寺慈眼院縁起』という巻物が伝わっており、原文は確認できていないですが、こちらのWebに記載されているので、要点を抜粋引用させていただきます。

・延暦年間(782-806年)から大同年間(806-810)年にかけては伝教大師最澄や弘法大師も当寺を訪れ、仁寿元年(851年)には在原業平が堂宇を修繕。

・歴代領主や源頼朝、新田義貞、上杉氏などから帰依を受け、天文元年(1532年)上杉憲政が伽藍を整備して隆盛し日本三長谷に数えられた。

・武田の兵火により消失した本堂の再建(天正八年(1580年))を果たしたのは武田勝頼。

金峯山修験本宗は、吉野の金峯山寺を総本山とする修験道系の宗派で、昭和23年(1948年)に立宗されました。

修験道の流れはすこぶる複雑で、教義についても様々な解釈がありますので、詳細については金峯山寺の公式Webをご覧ください。

総本山・金峯山寺の開創は役行者神変大菩薩が白鳳年間(650-654年)に修行に入られ、金剛蔵王大権現を感得されて、このお姿を山桜に刻んで山上ケ岳(現:大峯山寺本堂)と山麓の吉野山(現:金峯山寺蔵王堂)に祭祀されたことと伝えられています。

長谷寺で金剛蔵王大権現を祀られているかは確認できていませんが、役行者は開基として祀られており、上記のとおり、役行者(役ノ尊者)の御朱印の種子は金剛蔵王大権現の種子「ウン」が用いられていると思われます。

関東に金峯山修験本宗の寺院は少なく、品川区二葉の大照山相慈寺不動堂(金峯山寺東京別院)が知られていますが、長谷寺(白岩観音)は札所としては稀少な例では。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道

参道入口に「金峯山 修験本宗 白岩山 長谷寺」の寺号標と石灯籠一対。

参道はすぐに向きを変えて、本堂に向かいます。

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 仁王門扁額

左に手水舎、正面に仁王門で、仁王門は切妻造銅板葺、三間一戸の八脚単層門で木部朱塗

り。両脇間に仁王尊像が鎮座し、戸部見上げには「白岩山」の扁額。

むくり気味の屋根が引き締まった印象を与え、高崎市の指定重要文化財に指定されています。

門をくぐると右手に鐘楼、そのおくが寺務所、正面が本堂で、高低差も少なく比較的シンプルな伽藍構成です。

【写真 上(左)】 仁王門内の参道

【写真 下(右)】 開山堂跡地

参道左手には開山堂跡地。

案内板には「長谷寺を開山された修験道の祖『役行者様』の像を安置する堂」で(開山堂建立予定)と記されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 唐破風

本堂(観音堂)は存在感があります。

入母屋造銅板葺で正面に大がかりな唐破風向拝を起こしています。

この唐破風の端部(水引虹梁の上)はすべて彩色の彫刻群で埋め尽くされ、隙間がありません。

【写真 上(左)】 向拝

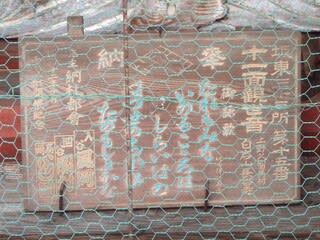

【写真 下(右)】 坂東霊場の札所板

向拝はふところ深くやや薄暗くなっており、秘仏の多い十一面観世音菩薩が御座す、観音堂らしい佇まいです。

本堂(観音堂)および仁王門は高崎市の指定重要文化財に指定されています。

なお、この本堂(観音堂)は2021年12月に新築落慶し、境内の伽藍構成もいくつか変更されています。

【写真 上(左)】 長谷寺の新本堂-1

【写真 下(右)】 長谷寺の新本堂-2

秘仏の御本尊十一面観音立像は、カヤ材の一木割矧造で平安時代後期(藤原時代)の作とされ、県指定重要文化財に指定されています。

前立像は桧の寄木造で玉眼がはめ込まれ、全体に金箔が施されている仏像で、鎌倉時代末の作と推定され、こちらも県指定重要文化財に指定されています

御朱印は寺務所内の授与所にて拝受できます。

坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格霊場(第23番の次)、役ノ行者(役ノ尊者)の3種の御朱印が授与されています。(現在、役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印の授与は不明。)

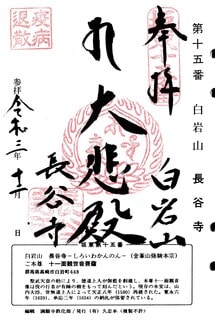

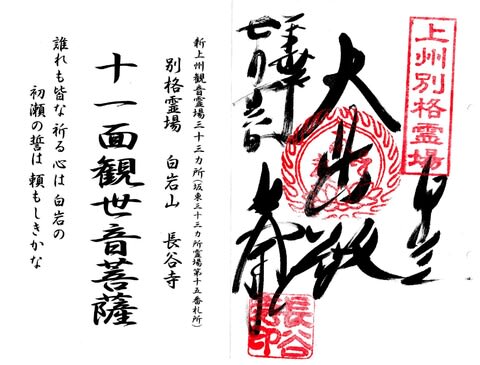

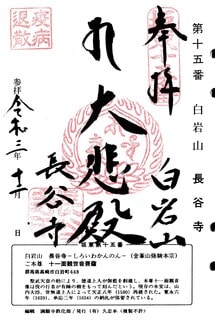

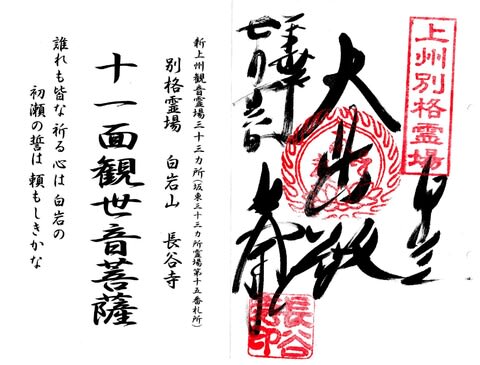

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印(専用納経帳/御朱印帳) 〕

中央に御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」の揮毫と三尊の種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「大悲殿」の揮毫。

右上には「坂東十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

三尊の種子は、おそらく中央が御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」、右が毘沙門天の種子「ベイ」、左が不動明王の種子「カン/カーン」と思われます。

十一面観世音菩薩と毘沙門天と不動明王の三尊を安置する例はかなりあるので、その様式の種子かと思われます。

(十一面観世音菩薩の脇侍として、毘沙門天と不動明王が御座されている例 → 甲府の青松院)

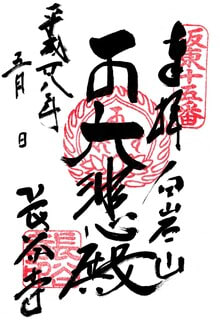

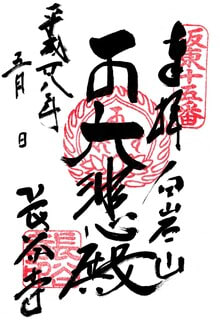

〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

尊格構成は上の坂東霊場と同様です。

右上には「上州別格霊場」の札所印。右下には山号の揮毫があります。

〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

見開き御朱印です。右側は「上州別格霊場」と同様。左側には御本尊の「十一面観世音菩薩」と御詠歌が印刷されています。

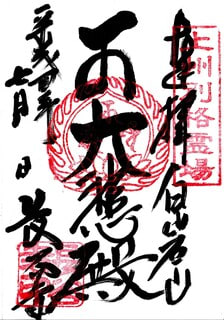

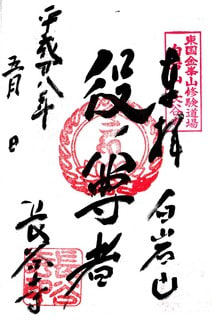

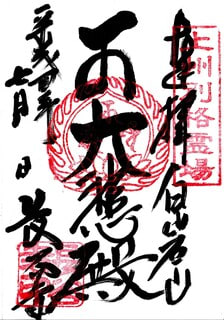

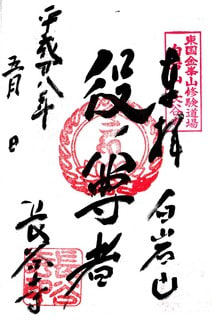

〔 役ノ尊者(役ノ行者)の御朱印 〕

当山の開基とされる役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印です。

中央にはおそらく金剛蔵王権現の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「役ノ尊者」の揮毫。

右上には「東国金峯山修験道場 白岩山 長谷寺」の印。右下には山号の揮毫、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

29.白山神社

公式Web

高崎市白岩町450

御祭神:菊理媛大神

御朱印揮毫:白山神社(印判)

公式Webの社伝(白山記(しらやまき))によると、「白鳳年中白山々 伊邪那美の神を奉祀、守護神とす」。

「白鳳」はいわゆる私年号で、通説では白雉(650-654年)の別称とされます。

加賀の白山はふるくから霊山として崇められ、養老元年(717年)に越前の泰澄大師によって開山。

主峰の御前峰に奥宮が創建され、白山妙理大権現が奉祀されたと伝わります。

白山信仰は神仏混淆(修験道)の色彩が強く、白山妙理大権現(白山権現)は伊弉冊尊の化身、本地仏は十一面観世音菩薩、別当は白山寺(白山本宮)であったと伝わります。

全国の白山神社の総本社、白山比咩神社(石川県白山市)の御祭神は白山比咩大神(=菊理媛尊)、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱。

菊理媛大神(ククリヒメ)は、伊弉諾尊(伊邪那岐)および伊弉冉尊(伊邪那美)とふかいかかわりをもつ神様で、国内の一宮一覧である『大日本国一宮記』には「白山比咩神社、下社(本宮)伊弉冊尊、上社(三ノ宮)菊理媛、号白山権現」と記されています。

文明十二年(1480年)、白山寺(白山本宮)が加賀一向一揆の攻撃で焼失し三ノ宮に遷座したこともあいまって、白山信仰と菊理媛の関係については諸説ありますが、江戸時代の多くの書物には白山比咩神と菊理媛は同一神と記されています。

明治初期の神仏分離により修験道としての白山権現は廃され白山比咩神社として改組されましたが、全国の白山権現の多くは白山神社となり、菊理媛神を御祭神としています。(菊理媛神とともに伊弉諾尊、伊弉冉尊を御祭神とする例も多くあり。)

当社社伝には「白山権現の本地である十一面観世音を役の行者小角が背負い、碓日峰(碓氷峠)に至り『どこかに奉祀する霊地はないかと・・・』その地を探し現在の高崎市白岩町にて謹んで祀られる(中略)これが、本尊十一面観世音であり守護神として伊邪那美の神を祀った。これが白山神社になった所以である。」とあります。

永禄六年(1563年)、武田勢による箕輪城攻略の兵火で社殿は消失しましたが、明治二年(1869年)には神仏区画令により(白岩一村の)総鎮守となったといいます。

場所は長谷寺(白岩観音)のすぐとなりです。

参拝時に長谷寺(白岩観音)の駐車場は利用できません。

当社の駐車場はこちらになります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鳥居

長谷寺(白岩観音)の参道入口横から山手方向に登っていきます。

参道起点から鳥居も拝殿も見えるので迷うことはありません。

鳥居は朱塗りの明神鳥居で、高さのある亀腹が目をひきます。

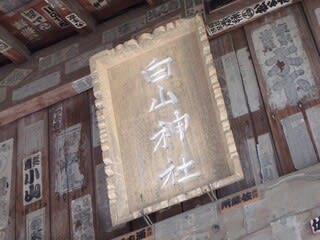

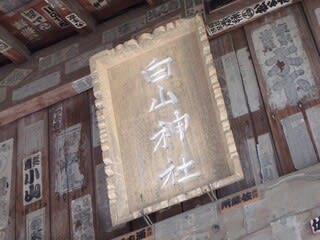

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 向拝

正面の拝殿は、入母屋造銅板葺流れ向拝の整った外観。

水引虹梁まわりは拝殿幕でおおわれて詳細不明。身舎にかけて海老虹梁。

向拝正面は桟唐戸で見上げに「白山神社」の扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 境内社

往年の神仏混淆を物語るように、境内各所に石碑の境内社が祀られています。

こちらは、有名な八王子了法寺の萌えキャラを担当されたとろ美さんが手がけた御朱印帳が有名です。

限定のようですが、はるな式典埋木舎の事務所(高崎市下室田町884-1)で入手できるかもしれません。

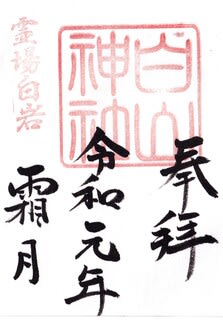

通常は非常駐で、拝殿前に書置御朱印が用意されています。

Web情報によると、境内社の大山祇神、北野社、若宮八幡宮、稲荷社、猿田彦大神、蠶影山大神などの御朱印も授与されているようですが、こちらは時期限定かもしれません。

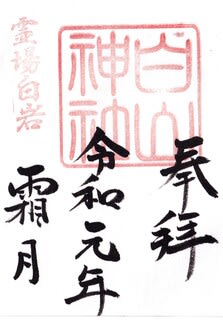

〔 御朱印 〕

社号印と「霊場白岩」の印が捺されているシンプルな御朱印です。

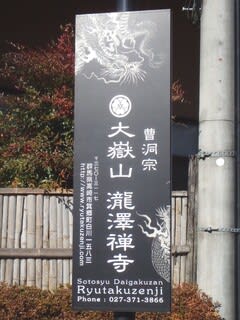

30.大嶽山 瀧澤寺

公式Web

高崎市箕郷町白川1583

曹洞宗

御本尊:釈迦三尊

札所:

札所本尊:

高崎市箕郷町の山あいにある曹洞宗寺院。

公式Webの寺伝によると、平城天皇の御代(806-809年)に慈覚大師が開山駐錫の聖地としてこの地に一堂を建立。

不動尊と二童子が安置され、満行山 不入院 瀧澤禅寺と号して開創。

550年後に厚山慶淳和尚が曹洞宗に改宗したとされます。

ここで気になったのは、開創時の「満行山」という山号です。

このエリア(榛名東麓)において、「満行」という名称は格別な意味をもっていると考えられるからです。

以前引用した『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)を当たると、でてきました大嶽山 瀧澤寺の縁起が。

しかも「船尾山炎上譚」にふかくかかわる内容です。

要点を上記論文から引用させていただきます。

・瀧澤寺は古くは天台宗の寺院で慈覚大師円仁の開山。不入の滝がある地に満行山 不入院 瀧澤寺があった。

・天喜四年(1056年)、千葉左衛門常胤は、源頼義公の奥州討伐軍に従ってこの地を過ぎた際、一子相満を修学のため寺に預けた。

・その後、相満が行方知れずとなり、常胤は寺僧が隠したと思い火を放ち一山を焼いたが相満は見つからなかった。

・この時僧が不動尊を擁して難を逃れ、霊夢を得て一堂を結んだのが現在の瀧澤寺だという。(なお、論文筆者は時代的に「常胤」は「常将」であろうと記されている。)

船尾山 柳澤寺の縁起には太夫満行が榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建とあります。

当寺の当初の山号「満行山」、そして上記の縁起からして、太夫満行が榛名山中に創建した"妙見院息災寺"となんらかのゆかりをもつのではないでしょうか。

なお、高崎市資料には、井伊直政の伯父である中野越後守が天正年間(1573-1592年)に再興とあります。

霊場札所ではないありませんが、「曹洞宗ナビ」に「御朱印あり」とあったので、参拝してみました。

【写真 上(左)】 瀧澤寺

【写真 下(右)】 瀧澤寺の本堂

山裾を巧みに利用した山内は奥行きがあり、予想以上に規模が大きく宿坊「紫雲」も併設されています。

入口に二体の石造仁王尊像。

右手の「巡り経蔵」は市指定重要文化財で、白亜の建物の中では、経巻を納めた六角形に区切られた棚が中央の主軸を中心に回る仕組みになっているそうです。

その先に鯉が泳ぐ池と山門。

本堂は入母屋造桟瓦葺で、張り出しの大きな軒唐破風つきの向拝を構えています。

どこを切り取っても純和風のつくりで、宿坊では精進料理を提供し、座禅ができることもあって外国人観光客に受けそう。

実際、サインやWebに英語表記があり、こういう層も受け入れているかもしれません。

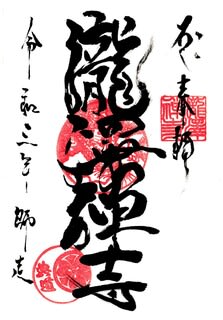

【写真 上(左)】 瀧澤寺のサイン

【写真 下(右)】 瀧澤寺の御朱印

ご住職は気さくな感じの方で、本堂内に上げていただき、堂内のご説明もして下さいました。

本堂欄間の彫刻は明治初期の相沢比吉の作で、目の不自由だった相沢比吉が三年間の時間を要して彫り上げた夫婦龍とのこと。

境内の銀杏の古木から掘り出し、玉を握っているのが男龍。爪の数などのご説明もいただきました。

御朱印は庫裡にて直書いただけました。

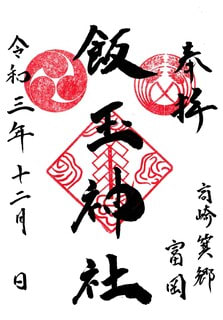

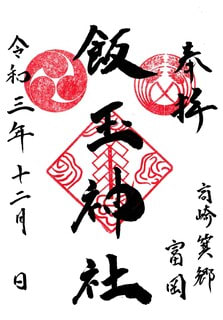

31.(箕郷町富岡)飯玉神社

高崎市箕郷町富岡254

主祭神:宇気母智神

旧社格:村社

御朱印揮毫:(箕郷富岡)飯玉神社

情報が少ないですが、『群馬県群馬郡誌』によると旧村社のようで、御祭神は宇気母智神、創建は寛永六年(1629年)、氏子戸数は115となっています。

所在は車郷村(くるまさとむら)大字富岡で、車郷村は昭和30年(1955年)4月に箕輪町と合併して箕郷町となっています。

鳴沢湖そばの高崎市立車郷小の東側に御鎮座。

石垣に囲まれた社頭。その先に石造りの明神鳥居で「正一位 飯玉大明神」の扁額が掲げられています。

正面に入母屋造桟瓦葺妻入の拝殿。見上げれば妻飾りに蕪懸魚と大棟鬼板には経の巻獅子口。

妻部に向拝を構え、向拝柱、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。

社殿裏手には、数座の境内社が御鎮座。

すぐそばの真福寺観音堂には石神仏群が残り、市指定重要文化財に指定されています。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

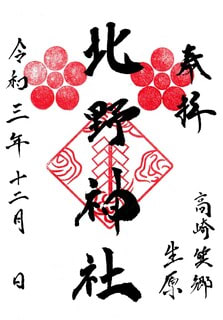

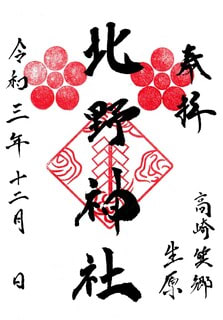

32.(生原)北野神社

高崎市箕郷町生原1739-1

主祭神:菅原道真公ほか五柱

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:(生原)北野神社

例大祭の稲荷流獅子舞、”あばれ獅子”で知られる箕郷町生原(おいばら)地区の天神様です。

境内由緒書によると、永禄三年(1560年)の勧請と伝えられ、現在の社殿は、榛名神社の双龍門などで知られる原山の棟梁清水和泉(充賢)と、熊谷の彫刻師小林源太郎の手により文久元年(1861年)に完成。

本殿は木造檜皮葺唐破風造で、昇り龍、降り龍をはじめ精緻な彫刻が施され、市の重要文化財に指定されています。

『群馬県群馬郡誌』によると所在は上郊村大字生原、社格は村社、御祭神は菅原道真公ほか五神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は61で、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

合祀神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十一年字諏訪の無格社諏訪神社・同境内末社一社・字中内出無格社神明宮・字中新田無格社・白山神社を合祀せり」とあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

広めの境内。社頭の石造明神鳥居には「天満宮」の扁額。

石段を数段昇って石灯籠二対の先に、均整のとれた入母屋造本瓦葺流れ向拝軒唐破風の拝殿。

向拝柱、水引虹梁両端正側に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を備えています。

覆屋のなかの本殿は、名工の作で市の重要文化財指定されているだけに見どころ多数ですが、ここでは省略します。

境内社は少ないですが、参道向かって右に庚申塔があります。

【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

33.(生原)嚴島神社

高崎市箕郷町生原1728-1

主祭神:市杵島姫命

旧社格:無格社

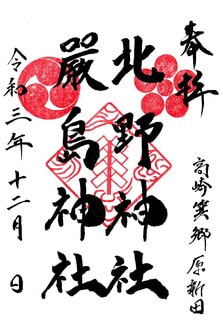

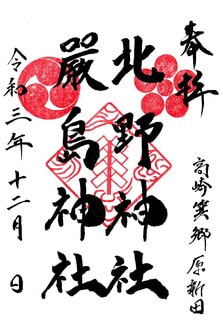

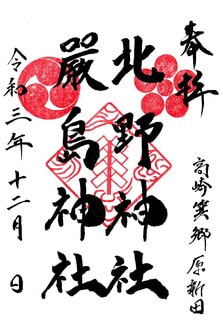

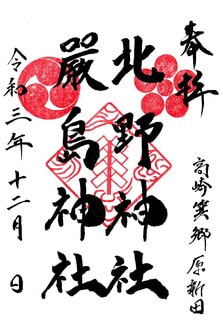

御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

箕郷町原新田(生原二区)に御鎮座の嚴島神社。

境内由緒書には、この地区は元来水利に恵まれていませんが、竜昌寺前のみ清水が湧き湿地をなした唯一の水源地であったので、水信仰の神である弁天様が祀られた旨記載されています。

弁天様は、元亀天正(1570-1593)の昔、川浦氏が柏木沢東谷を開墾した際に立派な石臼を掘り当て、こちらを祀ったことに由来するものとされています。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は市杵島姫命、創立は享保年間(1716-1736年)、氏子戸数は60とあります。

(原新田)北野神社から龍昌寺を越えた南側に御鎮座で、駐車スペースはありません。

県道123号に面した社頭に石造の明神鳥居で扁額を掲げていますが読解不能。

その先に石敷の参道が延び、正面にブロック塀に囲まれた銅板葺一間社流造の朱塗りの社殿。

向拝柱、水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股を備えています。

社殿の背後はうっそうと茂る竹林で、こちらが件の水源地なのかもしれません。

御朱印は(原新田)北野神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

34.(原新田)北野神社

高崎市箕郷町生原1

主祭神:菅原道真公

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

箕郷町生原原新田地区に御鎮座の天神様。

境内に由緒書はなく詳細不明ですが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は菅原道真公、明治23年9月再建、氏子戸数は60とあります。

かなり広い境内で生原2区集会所もあります。社叢がなく、明るい境内です。

切妻造朱色の銅板(?)葺平入りの拝殿で、奥に切妻造妻入の本殿が連接しています。

本殿裏手には、猿田彦大神、御嶽山大権現、秋葉山大権現、古峯神社などの境内社が御鎮座。

御朱印は(生原)嚴島神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

35.(保渡田)白山神社

高崎市保渡田町905

主祭神:菊理比咩命、伊邪那美命

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(保渡田)白山神社

境内に複数の由緒書がありましたが、どれも白山信仰や白山神社総本宮にかかわるもので、当社についての説明はありませんでした。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は菊理比咩命、伊邪那美命、創建は明治十六年、氏子戸数は27とあります。

カーナビでは表示されず、勘でたどり着きました。

カインズ箕郷店から東に延びる道を200mほど進んだ交差点に面して御鎮座。

駐車スペースはありません。

道から数段高く、石垣の上が境内です。

朱塗りの明神鳥居に「白山神社」の扁額。

正面に切妻造銅板葺妻入で向拝を付設した社殿。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

36.(保渡田)諏訪神社

高崎市保渡田町1800

主祭神:建御名方神

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(保渡田)諏訪神社

「一人立ち三頭舞」の稲荷流獅子舞で知られる諏訪神社です。

境内に獅子舞の説明板はありましたが、由緒書はありませんでした。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は建御名方神、創建は不詳、氏子戸数は71とあります。

保渡田古墳群の西側に御鎮座。

こちらも石垣に囲まれ、道から数段高い境内。

このかたちは境内は広くても物理的に車は止められないので、車でのアクセスは難儀します。

鳥居はなく、社頭に一対の狛犬。

正面に切妻造桟瓦葺平入りの社殿。桟唐戸にしめ縄が張られ、向拝見上げに「諏訪神社」の扁額。

高台にあって日当たりよく、明るい境内です。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

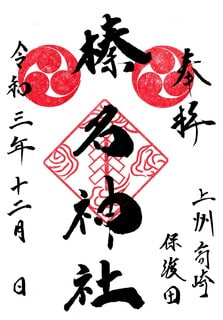

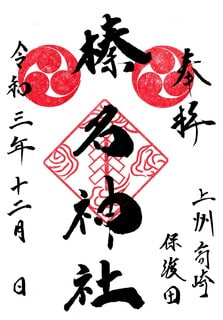

37.(保渡田)榛名神社

高崎市保渡田町乙318

主祭神:火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神

旧社格:村社

御朱印揮毫:(保渡田)榛名神社

こちらも境内に由緒書はありませんが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は村社、御祭神は火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は55とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

祭神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「火産霊命・波邇夜麻毘賣命・大日孁神・大山祇神を祭神とす」とあります。

また、「明治41年本社境内社一社・字地蔵前無格社神明宮・字新宿無格社三島神社を合併せり」とあります。

おとなりは工場とその駐車場ですが、境内は厳かな空気につつまれています。

こちらも石垣の上に数段高く境内地。

石造の明神鳥居に「村社 榛名神社」の扁額。

社叢に囲まれた参道のおくに切妻造桟瓦葺平入りの拝殿と入母屋造桟瓦葺妻入りの本殿が連接しています。

拝殿より本殿の規模が大きく、拝殿の上に本殿の鬼板が見えます。

境内には数座の境内社が御鎮座。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

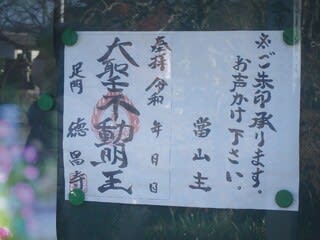

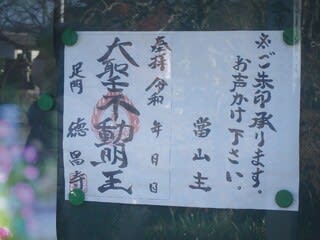

38.天王山 薬師院 徳昌寺

高崎市足門町566

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:

元司別当:(足門)八坂神社

なかなか情報がとりにくい寺院ですが、『群馬県群馬郡誌』に「宗派:真言宗、所在:金古村大字足門、創立年月日:不詳、本尊:不動明王、本寺:石山寺、開山:不詳、檀徒戸数103」とあります。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 御朱印授与掲示

霊場札所ではなくこぢんまりとしたお寺をイメージしていましたが、本瓦葺の立派な山門にびっくり。

山門脇の掲示板に御朱印の見本が掲出されているので、御朱印授与に積極的なお寺さんかと思います。

参道右手に立派な手水舎。左手に地蔵尊。

さらにその先左手に第二次世界大戦中のニューギニア戦線の戦没者を供養する聖観世音菩薩が御座します。

本堂手前左手に宝形造桟瓦葺の聖天堂。

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で向拝柱を備え、向かって右手には修行大師像が御座します。

立派な鐘楼もあり、伽藍は整っています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。

39.(足門)八坂神社

高崎市足門町529

御祭神:須佐之男命、埴山媛命、大雷神、宇迦之御魂神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

元別当:天王山 薬師院 徳昌寺(足門、真言宗豊山派)

御朱印揮毫:(足門)八坂神社

境内由来書には、「長元四年(1031年)千葉常将が船尾寺に向かう時この地で八坂神に祈念したのに由来し、永禄年中(1558-1570年)、武田信玄公の箕輪城攻撃の際兵火に罹り社殿焼失とも伝える。しかし、八坂神社の上野国への勧請は鎌倉時代以前の記録はなく、尾張島津八坂御師の上野への布教活動が盛んになる15世紀以後に当地方に勧請されたのであろう。」という興味ぶかい記述があります。

千葉氏は当社の東側、引間町に位置する三鈷山 吉祥院 妙見寺とかかわりをもつとされます。

また、船尾山 等覚院 柳澤寺の縁起にも千葉常将が登場します。

当社は位置的に妙見寺と柳澤寺のあいだにあるので、千葉氏や「船尾山炎上譚」となんらかの関係があったのかもしれません。

生原の満行山 善龍寺(参拝済、御朱印不授与)にも、「永禄六年(1563年)二月箕輪城落城の際、兵火かかり焼失」という伝えがあります。(→情報出所は「古今東西 御朱印と散策」様)

また、同Webによると、箕輪城落城後、信玄公は武田四天王の一人、内藤修理之亮昌秀(昌豊)をして箕輪城の管理に当たらせ、善龍寺の再建を命じ寺号を満行山(当初は神明山)と改めさせた、とあります。

信玄公がどうして善龍寺の山号を「満行山」と改号したのかわかりませんが、結果として生原の地に「満行山」を山号とする武田家ゆかりの寺院が残ったことになります。

なお、善龍寺には内藤修理之亮昌秀の墓も残り、「善龍寺の内藤塚」として高崎市指定史跡に指定されています。

【写真 上(左)】 善龍寺-1

【写真 下(右)】 善龍寺-2

『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字足門、社格は村社、御祭神は須佐之男命、創建は不詳、氏子戸数は130とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

同じく『群馬県群馬郡誌』に、「明治42年9月8日字榛名原に祭祀せる無格社榛名神社・字雷電に祭祀せる無格社雷電神社を合併す。」「本社は諸公の崇敬殊に厚く、慶安二年徳川幕府は三石一斗を社領とし年々国家安穏五穀豊穣の祈願あらせられ(略)高崎領主安藤対馬守崇敬厚く」とあります。

また、境内由来書によると、明治42年に旧稲荷神社も合祀しているようです。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

かなり広い境内で、社頭に「村社 八坂神社」の社号標。石造台輪鳥居には「牛頭天王」の扁額。

拝殿は入母屋造桟瓦葺。向拝柱はなく、正面格子戸の上に「八坂神社」の扁額を掲げています。

本殿の様式はよくわかりませんが、見事な彫刻が施され見応えがあります。

【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

40.鈷守稲荷神社

高崎市金古町1929

御祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:鈷守稲荷神社

こちらについては由緒書がなく、『群馬県群馬郡誌』にも記載がないので詳細は不明です。

金陽山 常仙寺の参道に面しているので、こちらからも当たってみましたが、やはり情報は得られませんでした。

亀腹の高い石造の稲荷(台輪)鳥居に「稲荷大明神」の扁額。

すぐ正面に朱塗りの切妻造瓦葺妻入りの社殿で、「金古守稲荷大明神」の扁額。

こぢんまりとしていますが、整った印象のお社です。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

41.金古諏訪神社

高崎市金古町1351

御祭神:建御名方神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

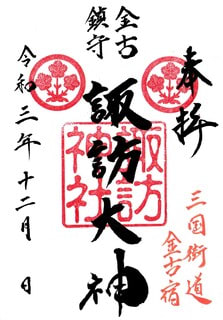

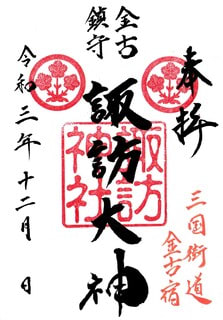

御朱印揮毫:金古鎮守 諏訪大神

『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字金古、社格は村社、御祭神は建御名方神 外八神、創建は不詳、氏子戸数は383とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十二年本社境内末社諏訪社琴平社外十社を合併したり。」とあります。

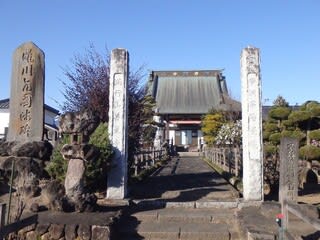

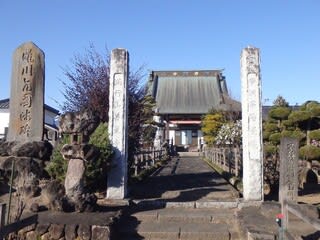

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

地域の中核社らしくゆったりとした境内。

道路側に参道と社殿、奥側に駐車場という、いささか変わった配置です。

社頭瑞垣の梶の葉紋が、お諏訪様であることを主張しています。

石灯籠一対の先に石造の台輪鳥居で「正一位諏方大明神」の扁額。

正面に狛犬一対と入母屋造桟瓦葺流れ向拝軒唐破風付きの拝殿。

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

兎毛通に朱雀(?)の精緻な彫刻と、その上の鬼板は経の巻獅子口で梶の葉紋。

すぐうしろに本殿が連接しています。

摂社末社案内として以下の掲示がありました。

・菅原神社

学問の神様 菅原道真公(天神様)

・上野国十二社

県内の一之宮から十二之宮を勧請

・奥宮(元宮)

諏訪大明神を祀る境内最古の石祠

とくに、上野国十二社(貫前神社(富岡)・赤城神社(前橋)・伊香保神社(渋川)・甲波宿禰神社(渋川)・大国神社(伊勢崎)・榛名神社(高崎)・小祝神社(高崎)・火雷神社(玉村)・倭文神社(伊勢崎)・美和神社(桐生)・賀茂神社(桐生)・宇芸神社(富岡))は見応えがあります。

こちらの太々神楽は二十五座の舞を演じるもので、立派な朱塗りの神楽殿が設えられています。

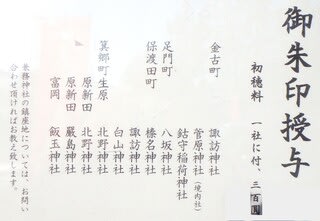

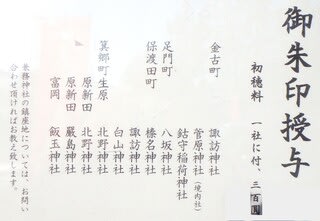

【写真 上(左)】 御朱印授与案内

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は境内授与所にて拝受しました。

周辺の神社の本務社を務められ、当社を含め11社10体の御朱印を授与されています。

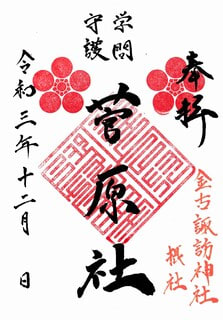

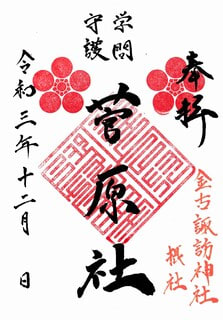

42.菅原神社

高崎市金古町1351

御祭神:菅原道真公

旧社格:村社金古諏訪神社の境内社

御朱印揮毫:菅原社

金古諏訪神社の境内社で、御朱印を授与されています。

金古諏訪神社拝殿向かって右手に御鎮座。

金属製の神明鳥居の先に数段高く石祠が二座御鎮座。

「金古の天神様 菅原神社」の表札、「天満宮」「学力向上・受験合格祈願」の赤い幟が建てられ、地域の尊崇篤いことがうかがわれます。

御朱印は金古諏訪神社境内授与所にて拝受しました。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ By Your Side - WISE & Kana Nishino

■ Airport - 今井優子

■ noctiluca - 今井美樹

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/01/25 補足UP・2021/01/31 補足UP・2022/01/14 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音) (高崎市白岩町)

29.白山神社 (高崎市白岩町)

30.大嶽山 瀧澤寺 (高崎市箕郷町)

31.(箕郷町富岡)飯玉神社 (高崎市箕郷町)

32.(生原)北野神社 (高崎市箕郷町)

33.(生原)嚴島神社 (高崎市箕郷町)

34.(原新田)北野神社 (高崎市箕郷町)

35.(保渡田)白山神社 (高崎市保渡田町)

36.(保渡田)諏訪神社 (高崎市保渡田町)

37.(保渡田)榛名神社 (高崎市保渡田町)

38.天王山 薬師院 徳昌寺 (高崎市足門町)

39.(足門)八坂神社 (高崎市足門町)

40.鈷守稲荷神社 (高崎市金古町)

41.金古諏訪神社 (高崎市金古町)

42.菅原社 (高崎市金古町)

28.白岩山 長谷寺(白岩観音)

高崎市白岩町448

金峯山修験本宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格、群馬郡三十三観音霊場第31番

札所本尊:十一面観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第15番)、十一面観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)

坂東三十三箇所(観音霊場)の札所として広く知られている寺院です。

開基・寺歴については諸説あるようです。

坂東三十三箇所の公式Webには、「創立は文武天皇朱鳥年中、開基は役ノ行者」とあります。

『西国秩父坂東観音霊場記図絵』(国会図書館DC、コマ番号183/194)には以下の記述があります。

「武蔵白石山長谷寺の本尊は役の優婆塞からす川の天狗に誘引れて始て山上に登り呪文を唱えしかば十一面の大士現はれしを獨鈷にてはらひたれば大士は柳の枝に止りふたゝび不動明王現れたる姿を刻みて靈石の上に安置せり其後當地の高崎氏が四十二の厄難除に行基大士件の柳を以て此本尊を刻み與へ大難を免しめしなり」

これによると、当寺の開基伝承には役の優婆塞(役の行者)、行基が関係していることがわかります。

また、『新上州・観音霊場三十三カ所』(新上州観音霊場会)には、「(この地は)役の行者の苦行の跡地」とあります。

山内の案内板には、「朱鳥年間(686-696年)に開基されたことが『長谷寺縁起絵巻』に伝えられている。」「鎌倉時代中期・天福年間(1233年)に成立した坂東三十三ヵ所のうち、第十五番の札所となった白岩観音堂へは中世以降、多くの巡礼者たちが訪れた。」とあります。

さらに『坂東観音巡礼』(満願寺教化部)には「寺伝」として下記内容の記載があります。

・孝徳天皇(645-654年)のころ、越後の修験僧・大坊が白山への帰途留錫し、土人形を造顕して祈願することを知らしめて始まる。

・源義家や頼朝、新田義貞などの武将により堂宇の修理がなされる。

・永禄六年(1563年)、武田信玄が箕輪城主・長野業政を攻めたとき兵火にあって消失し、その後山内大坊、世無道上人により再建。

当寺には『上野国群馬郡白岩長谷寺慈眼院縁起』という巻物が伝わっており、原文は確認できていないですが、こちらのWebに記載されているので、要点を抜粋引用させていただきます。

・延暦年間(782-806年)から大同年間(806-810)年にかけては伝教大師最澄や弘法大師も当寺を訪れ、仁寿元年(851年)には在原業平が堂宇を修繕。

・歴代領主や源頼朝、新田義貞、上杉氏などから帰依を受け、天文元年(1532年)上杉憲政が伽藍を整備して隆盛し日本三長谷に数えられた。

・武田の兵火により消失した本堂の再建(天正八年(1580年))を果たしたのは武田勝頼。

金峯山修験本宗は、吉野の金峯山寺を総本山とする修験道系の宗派で、昭和23年(1948年)に立宗されました。

修験道の流れはすこぶる複雑で、教義についても様々な解釈がありますので、詳細については金峯山寺の公式Webをご覧ください。

総本山・金峯山寺の開創は役行者神変大菩薩が白鳳年間(650-654年)に修行に入られ、金剛蔵王大権現を感得されて、このお姿を山桜に刻んで山上ケ岳(現:大峯山寺本堂)と山麓の吉野山(現:金峯山寺蔵王堂)に祭祀されたことと伝えられています。

長谷寺で金剛蔵王大権現を祀られているかは確認できていませんが、役行者は開基として祀られており、上記のとおり、役行者(役ノ尊者)の御朱印の種子は金剛蔵王大権現の種子「ウン」が用いられていると思われます。

関東に金峯山修験本宗の寺院は少なく、品川区二葉の大照山相慈寺不動堂(金峯山寺東京別院)が知られていますが、長谷寺(白岩観音)は札所としては稀少な例では。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道

参道入口に「金峯山 修験本宗 白岩山 長谷寺」の寺号標と石灯籠一対。

参道はすぐに向きを変えて、本堂に向かいます。

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 仁王門扁額

左に手水舎、正面に仁王門で、仁王門は切妻造銅板葺、三間一戸の八脚単層門で木部朱塗

り。両脇間に仁王尊像が鎮座し、戸部見上げには「白岩山」の扁額。

むくり気味の屋根が引き締まった印象を与え、高崎市の指定重要文化財に指定されています。

門をくぐると右手に鐘楼、そのおくが寺務所、正面が本堂で、高低差も少なく比較的シンプルな伽藍構成です。

【写真 上(左)】 仁王門内の参道

【写真 下(右)】 開山堂跡地

参道左手には開山堂跡地。

案内板には「長谷寺を開山された修験道の祖『役行者様』の像を安置する堂」で(開山堂建立予定)と記されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 唐破風

本堂(観音堂)は存在感があります。

入母屋造銅板葺で正面に大がかりな唐破風向拝を起こしています。

この唐破風の端部(水引虹梁の上)はすべて彩色の彫刻群で埋め尽くされ、隙間がありません。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 坂東霊場の札所板

向拝はふところ深くやや薄暗くなっており、秘仏の多い十一面観世音菩薩が御座す、観音堂らしい佇まいです。

本堂(観音堂)および仁王門は高崎市の指定重要文化財に指定されています。

なお、この本堂(観音堂)は2021年12月に新築落慶し、境内の伽藍構成もいくつか変更されています。

【写真 上(左)】 長谷寺の新本堂-1

【写真 下(右)】 長谷寺の新本堂-2

秘仏の御本尊十一面観音立像は、カヤ材の一木割矧造で平安時代後期(藤原時代)の作とされ、県指定重要文化財に指定されています。

前立像は桧の寄木造で玉眼がはめ込まれ、全体に金箔が施されている仏像で、鎌倉時代末の作と推定され、こちらも県指定重要文化財に指定されています

御朱印は寺務所内の授与所にて拝受できます。

坂東三十三箇所(観音霊場)第15番、新上州三十三観音霊場別格霊場(第23番の次)、役ノ行者(役ノ尊者)の3種の御朱印が授与されています。(現在、役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印の授与は不明。)

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印(専用納経帳/御朱印帳) 〕

中央に御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」の揮毫と三尊の種子の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「大悲殿」の揮毫。

右上には「坂東十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

三尊の種子は、おそらく中央が御本尊十一面観世音菩薩の種子「キャ」、右が毘沙門天の種子「ベイ」、左が不動明王の種子「カン/カーン」と思われます。

十一面観世音菩薩と毘沙門天と不動明王の三尊を安置する例はかなりあるので、その様式の種子かと思われます。

(十一面観世音菩薩の脇侍として、毘沙門天と不動明王が御座されている例 → 甲府の青松院)

〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

尊格構成は上の坂東霊場と同様です。

右上には「上州別格霊場」の札所印。右下には山号の揮毫があります。

〔 新上州三十三観音霊場別格霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

見開き御朱印です。右側は「上州別格霊場」と同様。左側には御本尊の「十一面観世音菩薩」と御詠歌が印刷されています。

〔 役ノ尊者(役ノ行者)の御朱印 〕

当山の開基とされる役ノ行者(役ノ尊者)の御朱印です。

中央にはおそらく金剛蔵王権現の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「役ノ尊者」の揮毫。

右上には「東国金峯山修験道場 白岩山 長谷寺」の印。右下には山号の揮毫、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

29.白山神社

公式Web

高崎市白岩町450

御祭神:菊理媛大神

御朱印揮毫:白山神社(印判)

公式Webの社伝(白山記(しらやまき))によると、「白鳳年中白山々 伊邪那美の神を奉祀、守護神とす」。

「白鳳」はいわゆる私年号で、通説では白雉(650-654年)の別称とされます。

加賀の白山はふるくから霊山として崇められ、養老元年(717年)に越前の泰澄大師によって開山。

主峰の御前峰に奥宮が創建され、白山妙理大権現が奉祀されたと伝わります。

白山信仰は神仏混淆(修験道)の色彩が強く、白山妙理大権現(白山権現)は伊弉冊尊の化身、本地仏は十一面観世音菩薩、別当は白山寺(白山本宮)であったと伝わります。

全国の白山神社の総本社、白山比咩神社(石川県白山市)の御祭神は白山比咩大神(=菊理媛尊)、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱。

菊理媛大神(ククリヒメ)は、伊弉諾尊(伊邪那岐)および伊弉冉尊(伊邪那美)とふかいかかわりをもつ神様で、国内の一宮一覧である『大日本国一宮記』には「白山比咩神社、下社(本宮)伊弉冊尊、上社(三ノ宮)菊理媛、号白山権現」と記されています。

文明十二年(1480年)、白山寺(白山本宮)が加賀一向一揆の攻撃で焼失し三ノ宮に遷座したこともあいまって、白山信仰と菊理媛の関係については諸説ありますが、江戸時代の多くの書物には白山比咩神と菊理媛は同一神と記されています。

明治初期の神仏分離により修験道としての白山権現は廃され白山比咩神社として改組されましたが、全国の白山権現の多くは白山神社となり、菊理媛神を御祭神としています。(菊理媛神とともに伊弉諾尊、伊弉冉尊を御祭神とする例も多くあり。)

当社社伝には「白山権現の本地である十一面観世音を役の行者小角が背負い、碓日峰(碓氷峠)に至り『どこかに奉祀する霊地はないかと・・・』その地を探し現在の高崎市白岩町にて謹んで祀られる(中略)これが、本尊十一面観世音であり守護神として伊邪那美の神を祀った。これが白山神社になった所以である。」とあります。

永禄六年(1563年)、武田勢による箕輪城攻略の兵火で社殿は消失しましたが、明治二年(1869年)には神仏区画令により(白岩一村の)総鎮守となったといいます。

場所は長谷寺(白岩観音)のすぐとなりです。

参拝時に長谷寺(白岩観音)の駐車場は利用できません。

当社の駐車場はこちらになります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鳥居

長谷寺(白岩観音)の参道入口横から山手方向に登っていきます。

参道起点から鳥居も拝殿も見えるので迷うことはありません。

鳥居は朱塗りの明神鳥居で、高さのある亀腹が目をひきます。

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 向拝

正面の拝殿は、入母屋造銅板葺流れ向拝の整った外観。

水引虹梁まわりは拝殿幕でおおわれて詳細不明。身舎にかけて海老虹梁。

向拝正面は桟唐戸で見上げに「白山神社」の扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 境内社

往年の神仏混淆を物語るように、境内各所に石碑の境内社が祀られています。

こちらは、有名な八王子了法寺の萌えキャラを担当されたとろ美さんが手がけた御朱印帳が有名です。

限定のようですが、はるな式典埋木舎の事務所(高崎市下室田町884-1)で入手できるかもしれません。

通常は非常駐で、拝殿前に書置御朱印が用意されています。

Web情報によると、境内社の大山祇神、北野社、若宮八幡宮、稲荷社、猿田彦大神、蠶影山大神などの御朱印も授与されているようですが、こちらは時期限定かもしれません。

〔 御朱印 〕

社号印と「霊場白岩」の印が捺されているシンプルな御朱印です。

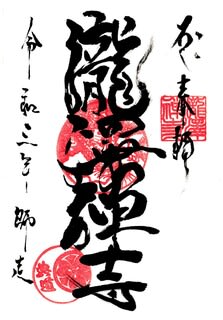

30.大嶽山 瀧澤寺

公式Web

高崎市箕郷町白川1583

曹洞宗

御本尊:釈迦三尊

札所:

札所本尊:

高崎市箕郷町の山あいにある曹洞宗寺院。

公式Webの寺伝によると、平城天皇の御代(806-809年)に慈覚大師が開山駐錫の聖地としてこの地に一堂を建立。

不動尊と二童子が安置され、満行山 不入院 瀧澤禅寺と号して開創。

550年後に厚山慶淳和尚が曹洞宗に改宗したとされます。

ここで気になったのは、開創時の「満行山」という山号です。

このエリア(榛名東麓)において、「満行」という名称は格別な意味をもっていると考えられるからです。

以前引用した『榛名山東南麓の千葉氏伝承』青木祐子氏 2002年論文)を当たると、でてきました大嶽山 瀧澤寺の縁起が。

しかも「船尾山炎上譚」にふかくかかわる内容です。

要点を上記論文から引用させていただきます。

・瀧澤寺は古くは天台宗の寺院で慈覚大師円仁の開山。不入の滝がある地に満行山 不入院 瀧澤寺があった。

・天喜四年(1056年)、千葉左衛門常胤は、源頼義公の奥州討伐軍に従ってこの地を過ぎた際、一子相満を修学のため寺に預けた。

・その後、相満が行方知れずとなり、常胤は寺僧が隠したと思い火を放ち一山を焼いたが相満は見つからなかった。

・この時僧が不動尊を擁して難を逃れ、霊夢を得て一堂を結んだのが現在の瀧澤寺だという。(なお、論文筆者は時代的に「常胤」は「常将」であろうと記されている。)

船尾山 柳澤寺の縁起には太夫満行が榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建とあります。

当寺の当初の山号「満行山」、そして上記の縁起からして、太夫満行が榛名山中に創建した"妙見院息災寺"となんらかのゆかりをもつのではないでしょうか。

なお、高崎市資料には、井伊直政の伯父である中野越後守が天正年間(1573-1592年)に再興とあります。

霊場札所ではないありませんが、「曹洞宗ナビ」に「御朱印あり」とあったので、参拝してみました。

【写真 上(左)】 瀧澤寺

【写真 下(右)】 瀧澤寺の本堂

山裾を巧みに利用した山内は奥行きがあり、予想以上に規模が大きく宿坊「紫雲」も併設されています。

入口に二体の石造仁王尊像。

右手の「巡り経蔵」は市指定重要文化財で、白亜の建物の中では、経巻を納めた六角形に区切られた棚が中央の主軸を中心に回る仕組みになっているそうです。

その先に鯉が泳ぐ池と山門。

本堂は入母屋造桟瓦葺で、張り出しの大きな軒唐破風つきの向拝を構えています。

どこを切り取っても純和風のつくりで、宿坊では精進料理を提供し、座禅ができることもあって外国人観光客に受けそう。

実際、サインやWebに英語表記があり、こういう層も受け入れているかもしれません。

【写真 上(左)】 瀧澤寺のサイン

【写真 下(右)】 瀧澤寺の御朱印

ご住職は気さくな感じの方で、本堂内に上げていただき、堂内のご説明もして下さいました。

本堂欄間の彫刻は明治初期の相沢比吉の作で、目の不自由だった相沢比吉が三年間の時間を要して彫り上げた夫婦龍とのこと。

境内の銀杏の古木から掘り出し、玉を握っているのが男龍。爪の数などのご説明もいただきました。

御朱印は庫裡にて直書いただけました。

31.(箕郷町富岡)飯玉神社

高崎市箕郷町富岡254

主祭神:宇気母智神

旧社格:村社

御朱印揮毫:(箕郷富岡)飯玉神社

情報が少ないですが、『群馬県群馬郡誌』によると旧村社のようで、御祭神は宇気母智神、創建は寛永六年(1629年)、氏子戸数は115となっています。

所在は車郷村(くるまさとむら)大字富岡で、車郷村は昭和30年(1955年)4月に箕輪町と合併して箕郷町となっています。

鳴沢湖そばの高崎市立車郷小の東側に御鎮座。

石垣に囲まれた社頭。その先に石造りの明神鳥居で「正一位 飯玉大明神」の扁額が掲げられています。

正面に入母屋造桟瓦葺妻入の拝殿。見上げれば妻飾りに蕪懸魚と大棟鬼板には経の巻獅子口。

妻部に向拝を構え、向拝柱、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。

社殿裏手には、数座の境内社が御鎮座。

すぐそばの真福寺観音堂には石神仏群が残り、市指定重要文化財に指定されています。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

32.(生原)北野神社

高崎市箕郷町生原1739-1

主祭神:菅原道真公ほか五柱

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:(生原)北野神社

例大祭の稲荷流獅子舞、”あばれ獅子”で知られる箕郷町生原(おいばら)地区の天神様です。

境内由緒書によると、永禄三年(1560年)の勧請と伝えられ、現在の社殿は、榛名神社の双龍門などで知られる原山の棟梁清水和泉(充賢)と、熊谷の彫刻師小林源太郎の手により文久元年(1861年)に完成。

本殿は木造檜皮葺唐破風造で、昇り龍、降り龍をはじめ精緻な彫刻が施され、市の重要文化財に指定されています。

『群馬県群馬郡誌』によると所在は上郊村大字生原、社格は村社、御祭神は菅原道真公ほか五神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は61で、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

合祀神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十一年字諏訪の無格社諏訪神社・同境内末社一社・字中内出無格社神明宮・字中新田無格社・白山神社を合祀せり」とあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

広めの境内。社頭の石造明神鳥居には「天満宮」の扁額。

石段を数段昇って石灯籠二対の先に、均整のとれた入母屋造本瓦葺流れ向拝軒唐破風の拝殿。

向拝柱、水引虹梁両端正側に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を備えています。

覆屋のなかの本殿は、名工の作で市の重要文化財指定されているだけに見どころ多数ですが、ここでは省略します。

境内社は少ないですが、参道向かって右に庚申塔があります。

【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

33.(生原)嚴島神社

高崎市箕郷町生原1728-1

主祭神:市杵島姫命

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

箕郷町原新田(生原二区)に御鎮座の嚴島神社。

境内由緒書には、この地区は元来水利に恵まれていませんが、竜昌寺前のみ清水が湧き湿地をなした唯一の水源地であったので、水信仰の神である弁天様が祀られた旨記載されています。

弁天様は、元亀天正(1570-1593)の昔、川浦氏が柏木沢東谷を開墾した際に立派な石臼を掘り当て、こちらを祀ったことに由来するものとされています。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は市杵島姫命、創立は享保年間(1716-1736年)、氏子戸数は60とあります。

(原新田)北野神社から龍昌寺を越えた南側に御鎮座で、駐車スペースはありません。

県道123号に面した社頭に石造の明神鳥居で扁額を掲げていますが読解不能。

その先に石敷の参道が延び、正面にブロック塀に囲まれた銅板葺一間社流造の朱塗りの社殿。

向拝柱、水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股を備えています。

社殿の背後はうっそうと茂る竹林で、こちらが件の水源地なのかもしれません。

御朱印は(原新田)北野神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

34.(原新田)北野神社

高崎市箕郷町生原1

主祭神:菅原道真公

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(原新田)北野神社・嚴島神社

箕郷町生原原新田地区に御鎮座の天神様。

境内に由緒書はなく詳細不明ですが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字生原、社格は無格社、御祭神は菅原道真公、明治23年9月再建、氏子戸数は60とあります。

かなり広い境内で生原2区集会所もあります。社叢がなく、明るい境内です。

切妻造朱色の銅板(?)葺平入りの拝殿で、奥に切妻造妻入の本殿が連接しています。

本殿裏手には、猿田彦大神、御嶽山大権現、秋葉山大権現、古峯神社などの境内社が御鎮座。

御朱印は(生原)嚴島神社と併記で、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

35.(保渡田)白山神社

高崎市保渡田町905

主祭神:菊理比咩命、伊邪那美命

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(保渡田)白山神社

境内に複数の由緒書がありましたが、どれも白山信仰や白山神社総本宮にかかわるもので、当社についての説明はありませんでした。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は菊理比咩命、伊邪那美命、創建は明治十六年、氏子戸数は27とあります。

カーナビでは表示されず、勘でたどり着きました。

カインズ箕郷店から東に延びる道を200mほど進んだ交差点に面して御鎮座。

駐車スペースはありません。

道から数段高く、石垣の上が境内です。

朱塗りの明神鳥居に「白山神社」の扁額。

正面に切妻造銅板葺妻入で向拝を付設した社殿。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

36.(保渡田)諏訪神社

高崎市保渡田町1800

主祭神:建御名方神

旧社格:無格社

御朱印揮毫:(保渡田)諏訪神社

「一人立ち三頭舞」の稲荷流獅子舞で知られる諏訪神社です。

境内に獅子舞の説明板はありましたが、由緒書はありませんでした。

『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は無格社、御祭神は建御名方神、創建は不詳、氏子戸数は71とあります。

保渡田古墳群の西側に御鎮座。

こちらも石垣に囲まれ、道から数段高い境内。

このかたちは境内は広くても物理的に車は止められないので、車でのアクセスは難儀します。

鳥居はなく、社頭に一対の狛犬。

正面に切妻造桟瓦葺平入りの社殿。桟唐戸にしめ縄が張られ、向拝見上げに「諏訪神社」の扁額。

高台にあって日当たりよく、明るい境内です。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

37.(保渡田)榛名神社

高崎市保渡田町乙318

主祭神:火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神

旧社格:村社

御朱印揮毫:(保渡田)榛名神社

こちらも境内に由緒書はありませんが、『群馬県群馬郡誌』には所在は上郊村大字保渡田、社格は村社、御祭神は火産霊命、波邇夜麻毘賣命ほか二神、創建は永禄二年(1559年)、氏子戸数は55とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

祭神については、同じく『群馬県群馬郡誌』に「火産霊命・波邇夜麻毘賣命・大日孁神・大山祇神を祭神とす」とあります。

また、「明治41年本社境内社一社・字地蔵前無格社神明宮・字新宿無格社三島神社を合併せり」とあります。

おとなりは工場とその駐車場ですが、境内は厳かな空気につつまれています。

こちらも石垣の上に数段高く境内地。

石造の明神鳥居に「村社 榛名神社」の扁額。

社叢に囲まれた参道のおくに切妻造桟瓦葺平入りの拝殿と入母屋造桟瓦葺妻入りの本殿が連接しています。

拝殿より本殿の規模が大きく、拝殿の上に本殿の鬼板が見えます。

境内には数座の境内社が御鎮座。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

38.天王山 薬師院 徳昌寺

高崎市足門町566

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:

元司別当:(足門)八坂神社

なかなか情報がとりにくい寺院ですが、『群馬県群馬郡誌』に「宗派:真言宗、所在:金古村大字足門、創立年月日:不詳、本尊:不動明王、本寺:石山寺、開山:不詳、檀徒戸数103」とあります。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 御朱印授与掲示

霊場札所ではなくこぢんまりとしたお寺をイメージしていましたが、本瓦葺の立派な山門にびっくり。

山門脇の掲示板に御朱印の見本が掲出されているので、御朱印授与に積極的なお寺さんかと思います。

参道右手に立派な手水舎。左手に地蔵尊。

さらにその先左手に第二次世界大戦中のニューギニア戦線の戦没者を供養する聖観世音菩薩が御座します。

本堂手前左手に宝形造桟瓦葺の聖天堂。

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で向拝柱を備え、向かって右手には修行大師像が御座します。

立派な鐘楼もあり、伽藍は整っています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は庫裡にて書置のものを拝受しました。

39.(足門)八坂神社

高崎市足門町529

御祭神:須佐之男命、埴山媛命、大雷神、宇迦之御魂神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

元別当:天王山 薬師院 徳昌寺(足門、真言宗豊山派)

御朱印揮毫:(足門)八坂神社

境内由来書には、「長元四年(1031年)千葉常将が船尾寺に向かう時この地で八坂神に祈念したのに由来し、永禄年中(1558-1570年)、武田信玄公の箕輪城攻撃の際兵火に罹り社殿焼失とも伝える。しかし、八坂神社の上野国への勧請は鎌倉時代以前の記録はなく、尾張島津八坂御師の上野への布教活動が盛んになる15世紀以後に当地方に勧請されたのであろう。」という興味ぶかい記述があります。

千葉氏は当社の東側、引間町に位置する三鈷山 吉祥院 妙見寺とかかわりをもつとされます。

また、船尾山 等覚院 柳澤寺の縁起にも千葉常将が登場します。

当社は位置的に妙見寺と柳澤寺のあいだにあるので、千葉氏や「船尾山炎上譚」となんらかの関係があったのかもしれません。

生原の満行山 善龍寺(参拝済、御朱印不授与)にも、「永禄六年(1563年)二月箕輪城落城の際、兵火かかり焼失」という伝えがあります。(→情報出所は「古今東西 御朱印と散策」様)

また、同Webによると、箕輪城落城後、信玄公は武田四天王の一人、内藤修理之亮昌秀(昌豊)をして箕輪城の管理に当たらせ、善龍寺の再建を命じ寺号を満行山(当初は神明山)と改めさせた、とあります。

信玄公がどうして善龍寺の山号を「満行山」と改号したのかわかりませんが、結果として生原の地に「満行山」を山号とする武田家ゆかりの寺院が残ったことになります。

なお、善龍寺には内藤修理之亮昌秀の墓も残り、「善龍寺の内藤塚」として高崎市指定史跡に指定されています。

【写真 上(左)】 善龍寺-1

【写真 下(右)】 善龍寺-2

『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字足門、社格は村社、御祭神は須佐之男命、創建は不詳、氏子戸数は130とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

同じく『群馬県群馬郡誌』に、「明治42年9月8日字榛名原に祭祀せる無格社榛名神社・字雷電に祭祀せる無格社雷電神社を合併す。」「本社は諸公の崇敬殊に厚く、慶安二年徳川幕府は三石一斗を社領とし年々国家安穏五穀豊穣の祈願あらせられ(略)高崎領主安藤対馬守崇敬厚く」とあります。

また、境内由来書によると、明治42年に旧稲荷神社も合祀しているようです。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

かなり広い境内で、社頭に「村社 八坂神社」の社号標。石造台輪鳥居には「牛頭天王」の扁額。

拝殿は入母屋造桟瓦葺。向拝柱はなく、正面格子戸の上に「八坂神社」の扁額を掲げています。

本殿の様式はよくわかりませんが、見事な彫刻が施され見応えがあります。

【写真 上(左)】 本殿の見事な彫刻

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

40.鈷守稲荷神社

高崎市金古町1929

御祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:鈷守稲荷神社

こちらについては由緒書がなく、『群馬県群馬郡誌』にも記載がないので詳細は不明です。

金陽山 常仙寺の参道に面しているので、こちらからも当たってみましたが、やはり情報は得られませんでした。

亀腹の高い石造の稲荷(台輪)鳥居に「稲荷大明神」の扁額。

すぐ正面に朱塗りの切妻造瓦葺妻入りの社殿で、「金古守稲荷大明神」の扁額。

こぢんまりとしていますが、整った印象のお社です。

御朱印は、本務社の金古諏訪神社で拝受しました。

41.金古諏訪神社

高崎市金古町1351

御祭神:建御名方神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

御朱印揮毫:金古鎮守 諏訪大神

『群馬県群馬郡誌』には所在は金古町大字金古、社格は村社、御祭神は建御名方神 外八神、創建は不詳、氏子戸数は383とあり、神饌幣帛料供進神社に指定されています。

同じく『群馬県群馬郡誌』に「明治四十二年本社境内末社諏訪社琴平社外十社を合併したり。」とあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

地域の中核社らしくゆったりとした境内。

道路側に参道と社殿、奥側に駐車場という、いささか変わった配置です。

社頭瑞垣の梶の葉紋が、お諏訪様であることを主張しています。

石灯籠一対の先に石造の台輪鳥居で「正一位諏方大明神」の扁額。

正面に狛犬一対と入母屋造桟瓦葺流れ向拝軒唐破風付きの拝殿。

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

兎毛通に朱雀(?)の精緻な彫刻と、その上の鬼板は経の巻獅子口で梶の葉紋。

すぐうしろに本殿が連接しています。

摂社末社案内として以下の掲示がありました。

・菅原神社

学問の神様 菅原道真公(天神様)

・上野国十二社

県内の一之宮から十二之宮を勧請

・奥宮(元宮)

諏訪大明神を祀る境内最古の石祠

とくに、上野国十二社(貫前神社(富岡)・赤城神社(前橋)・伊香保神社(渋川)・甲波宿禰神社(渋川)・大国神社(伊勢崎)・榛名神社(高崎)・小祝神社(高崎)・火雷神社(玉村)・倭文神社(伊勢崎)・美和神社(桐生)・賀茂神社(桐生)・宇芸神社(富岡))は見応えがあります。

こちらの太々神楽は二十五座の舞を演じるもので、立派な朱塗りの神楽殿が設えられています。

【写真 上(左)】 御朱印授与案内

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は境内授与所にて拝受しました。

周辺の神社の本務社を務められ、当社を含め11社10体の御朱印を授与されています。

42.菅原神社

高崎市金古町1351

御祭神:菅原道真公

旧社格:村社金古諏訪神社の境内社

御朱印揮毫:菅原社

金古諏訪神社の境内社で、御朱印を授与されています。

金古諏訪神社拝殿向かって右手に御鎮座。

金属製の神明鳥居の先に数段高く石祠が二座御鎮座。

「金古の天神様 菅原神社」の表札、「天満宮」「学力向上・受験合格祈願」の赤い幟が建てられ、地域の尊崇篤いことがうかがわれます。

御朱印は金古諏訪神社境内授与所にて拝受しました。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ By Your Side - WISE & Kana Nishino

■ Airport - 今井優子

■ noctiluca - 今井美樹

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 2022年のJ-POP | 「全曲サビの... » |