関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

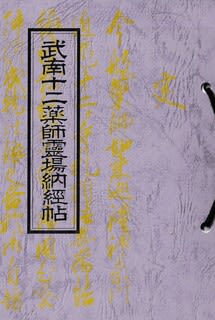

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

■ 第29番 大川山 龍豊院(りゅうほういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町大川278

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

ここから東伊豆町に入ります。

東伊豆町は温泉のメッカで大川、北川、熱川、片瀬、白田、稲取と名だたる温泉地がつづきます。

温泉好きにとっては、つぎつぎと出てくる日帰り温泉を横目にみながらのきびしい(笑)順路となります。

【写真 上(左)】 大川温泉のサイン

【写真 下(右)】 大川温泉の案内図

大川にある龍豊院は、弘治元年(1555年)、真言宗寺院として建立。慶長年間(1596~1615年)(永禄(1558-1570年のはじめ頃とも)に、最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗、天明元年(1781年)、僧隆峯のときに法地(曹洞宗の寺格)となりました。

明治12年の火災により寺伝等を焼失し、詳細については記録が残っていないようです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「大川村 宮上最勝院末 本尊観世音 弘治元年(1555年)建立 真言ナリ 慶長ノ頃(1596~1615年)改宗ス 最勝院七世笑山ヲ開山トス 天明元年(1781年)僧隆峯法地トス」

山内に樹齢400年と推定される東伊豆町指定天然記念物の 枝垂れ桜があります。

単花弁の純粋種という珍しい品種とのことで、見頃は3月下旬です。

-------------------

伊豆大川温泉は山里に湯宿が点在しているイメージで、龍豊院はそのなかにあります。

【写真 上(左)】 参道から本堂

【写真 下(右)】 本堂

参道階段右手に枝垂れ桜、その奥右に重石塔、左に六地蔵を配して正面本堂は入母屋造桟瓦葺。

向拝に大がかりな唐破風を起こしています。

伊豆の寺院らしく身舎腰壁はなまこ壁、白壁を張り出した花頭窓も意匠的な面白さがあります。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 見事な彫刻-1

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五三の桐、鬼板は経の巻獅子口で五七の桐紋をおいています。

破風両端に立体感ある飾り懸魚をおき、躍動感のある向拝まわりです。

【写真 上(左)】 見事な彫刻-2

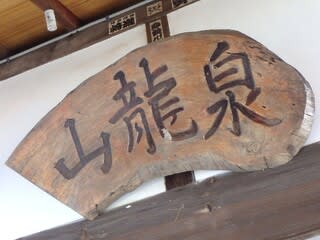

【写真 下(右)】 本堂扁額

正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で、見上げには龍に縁取られた豪壮な院号扁額が掲げられています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

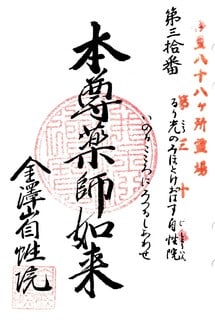

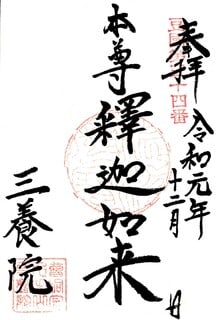

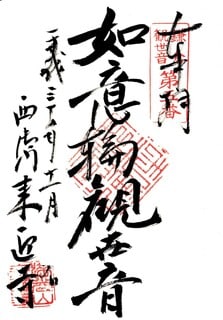

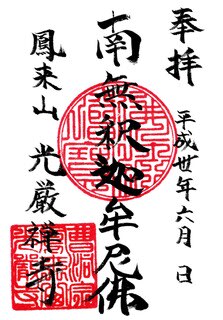

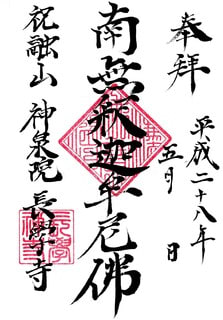

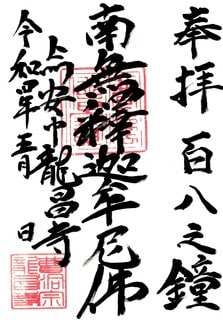

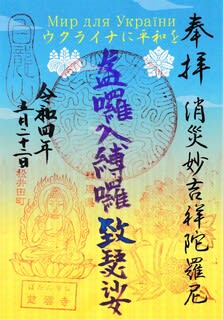

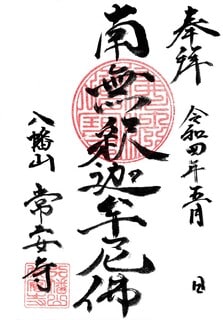

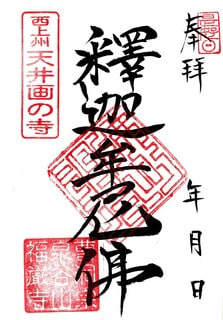

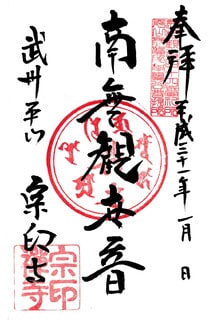

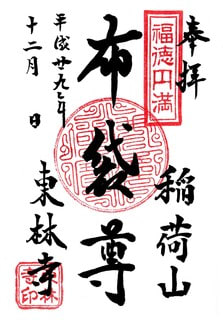

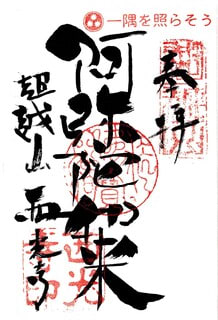

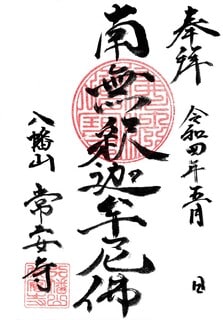

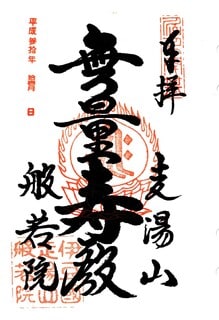

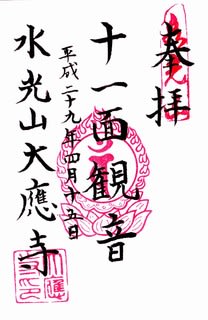

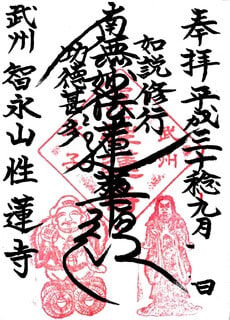

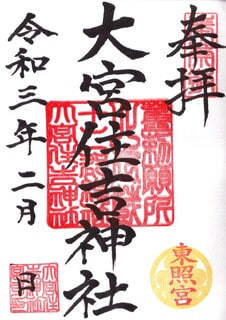

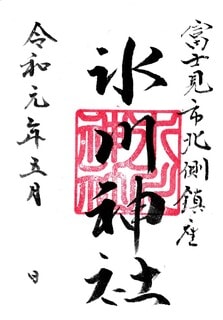

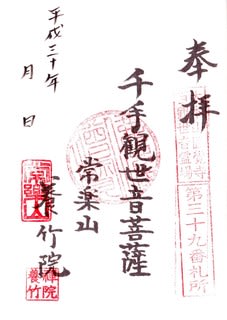

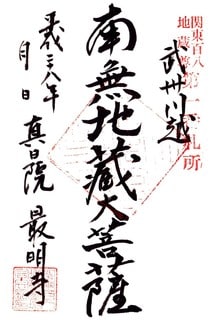

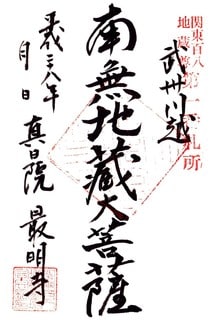

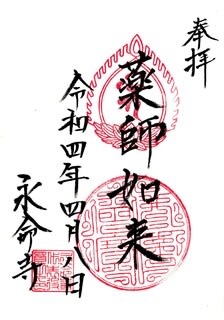

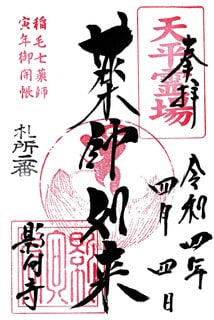

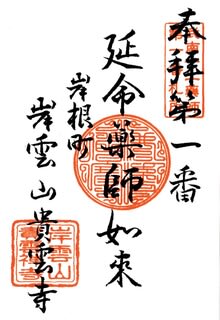

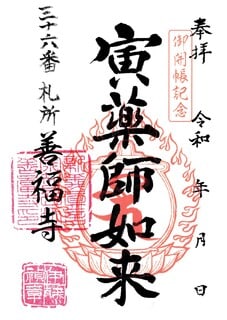

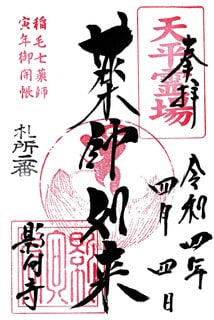

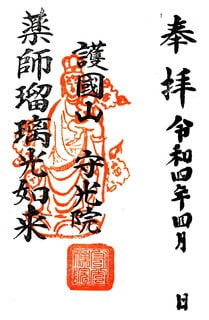

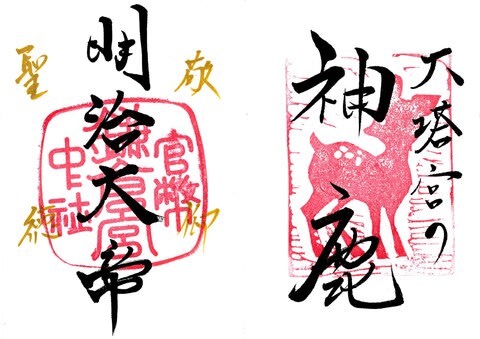

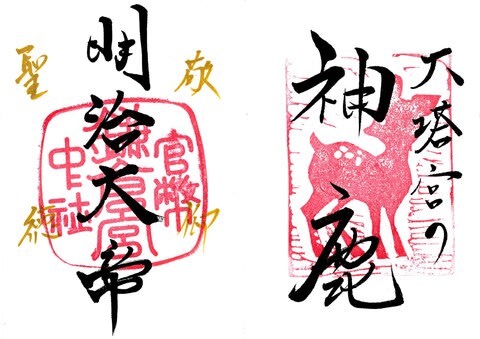

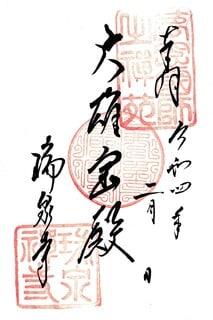

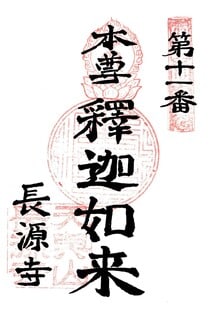

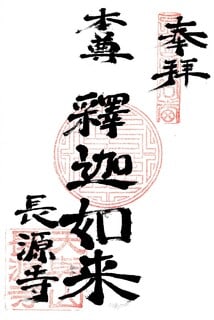

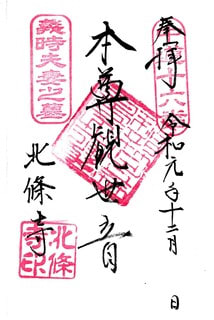

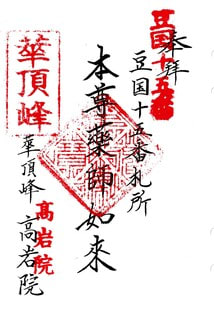

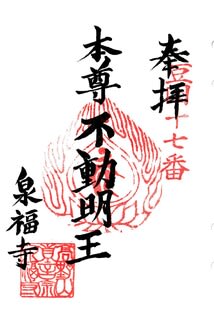

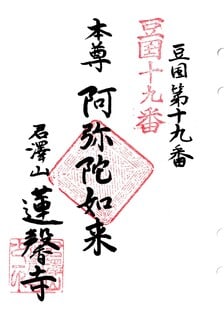

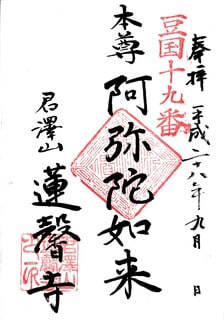

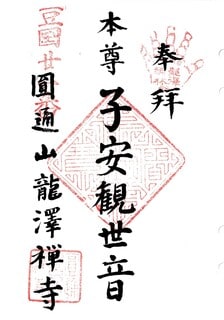

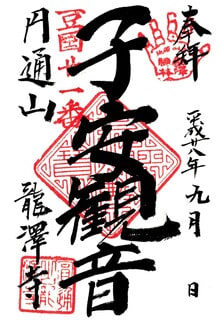

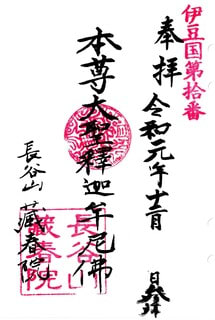

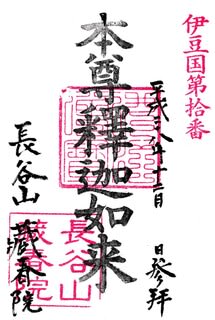

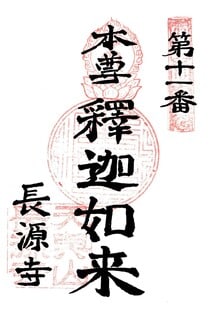

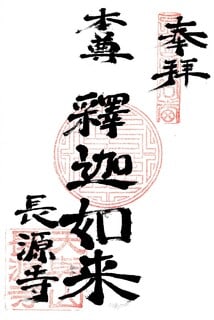

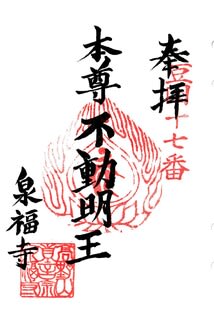

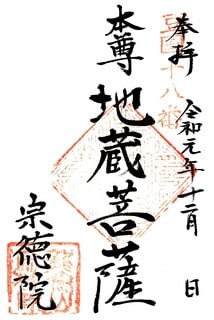

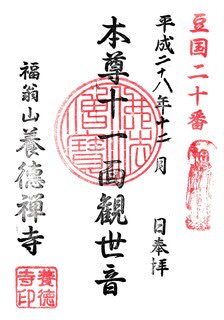

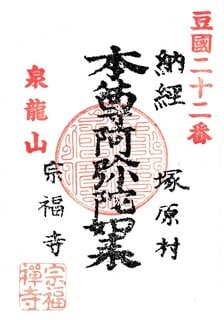

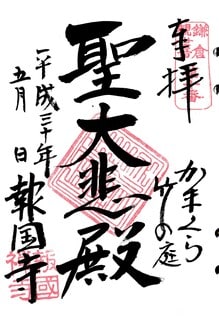

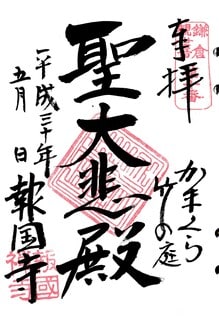

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

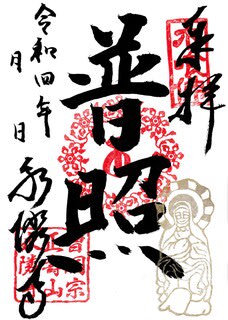

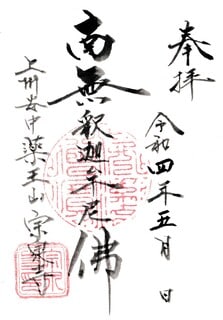

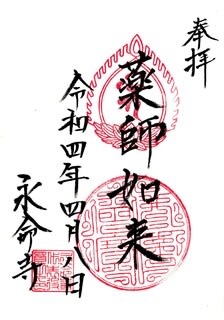

● 釈迦牟尼佛

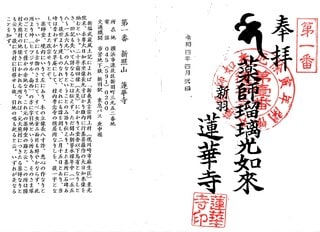

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 大川温泉 「磯の湯」の入湯レポ

■ 第30番 金澤山 自性院(じしょういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町奈良本98

曹洞宗

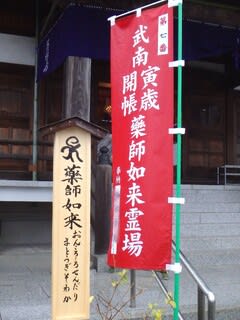

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:-

授与所:庫裡

東伊豆有数の温泉地、熱川にある札所です。

熱川は海側に大規模な温泉街を形成し、高温泉の櫓が湯けむりをあげていますが、山側の奈良本エリアにも多くの泉源があり、自家源泉の湯宿が点在します。

自性院はこの奈良本エリアにあります。

永正元年(1504年)に祖元によって開創、天正七年(1579年)に太田道灌の末孫太田持広が、最勝院十一世佛山長寿を招じて曹洞宗の法治になったと伝わります。

明治初頭の1870年に堂宇が全焼したため、詳細な寺伝は残っていないようです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「奈良本村 宮上最勝院末 本尊薬師 永正中僧祖元創立ス 天正七年(1579年)最勝院十一世佛山法地トス 同村廃瑞雲院ノ本尊薬師当寺ニ安ス」

なお、『豆州志稿』の廃瑞雲院の項には以下のとおりあります。

「野崎牛助家次ト大坂城ヨリノ落人ナリ子孫存ス 明治六年廃寺」

こちらのWeb記事(大坂の陣絵巻)には「(野崎家次)藤堂高虎に仕え500石を与えられる。大坂冬の陣では黒母衣衆として、夏の陣では鉄砲足軽の大将として従軍した。1635年に藤堂家を去り、1638年に死亡。」(同記事より引用)とありますが、大坂の陣(1615年)から20年も藤堂家に仕えたとすると「大坂城ヨリノ落人」とはいえず、別人かもしれません。

なお、自性院の本尊・薬師如来が瑞雲院から遷られた薬師如来であるかは不明です。

-------------------

石柱と階段を構える立派な参道。その先には切妻屋根桟瓦葺の四脚門で大棟に山号をおいています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

前庭芝生の開けた境内。

本堂は入母屋造銅板葺で唐破風の向拝を起こしています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五七の桐と、龍豊院の構成に近いですが鬼板は経の巻獅子口ではありません。

【写真 上(左)】 中備の彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で両側には花頭窓。見上げには院号扁額が掲げられています。

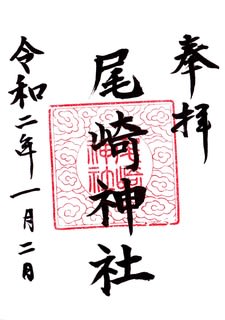

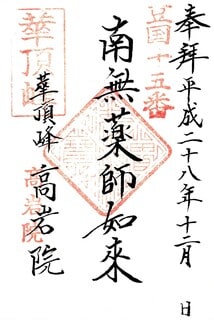

御朱印は庫裡にて拝受しました。

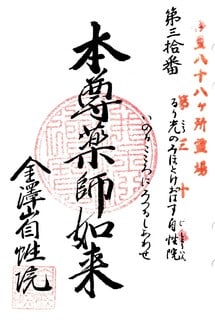

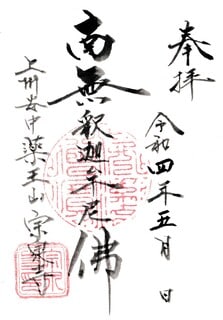

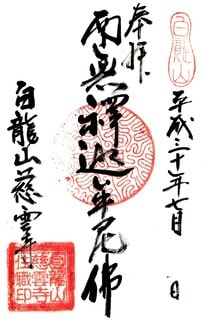

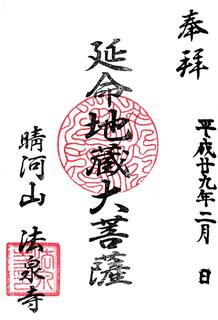

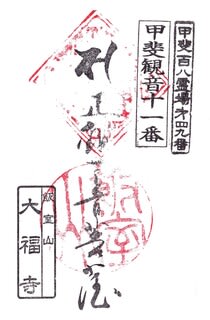

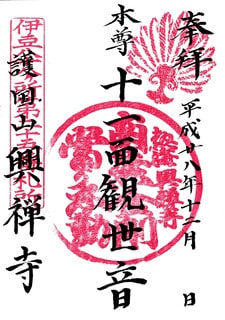

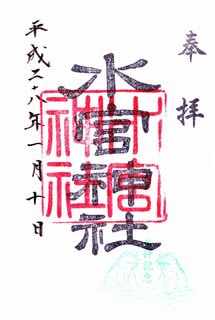

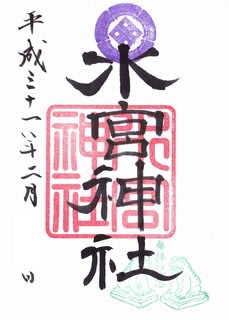

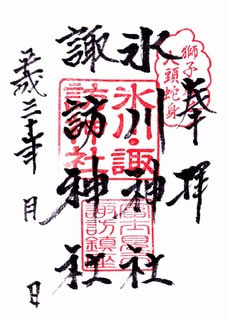

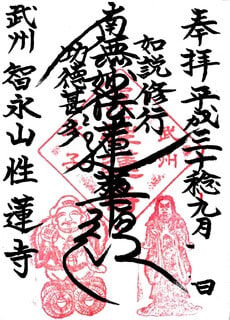

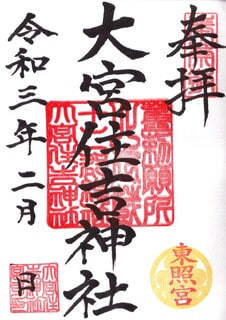

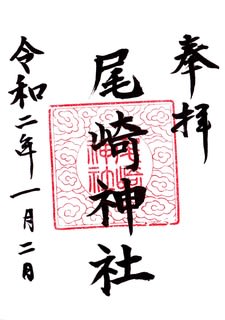

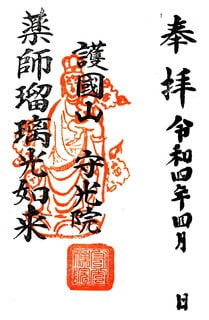

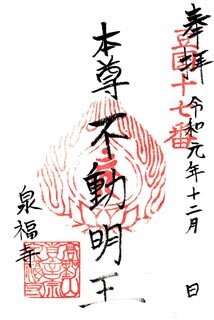

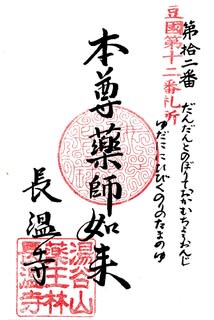

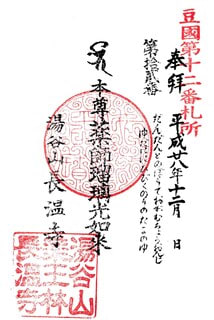

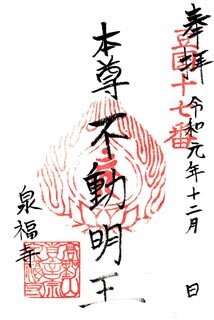

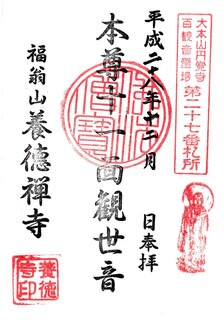

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

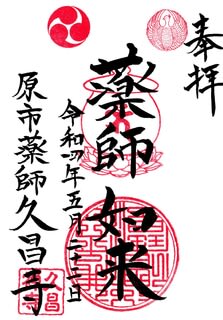

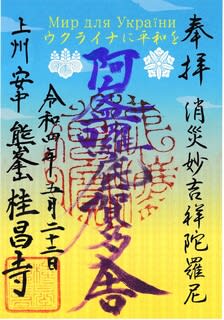

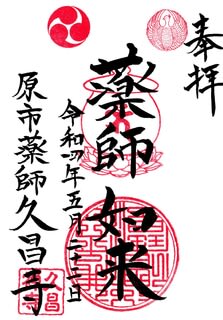

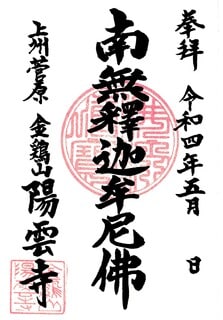

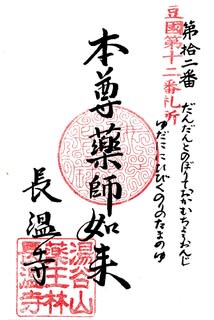

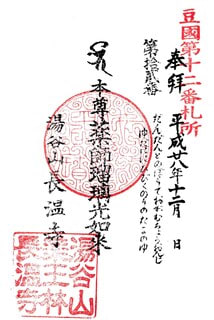

● 薬師如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 熱川温泉「高磯の湯」の入湯レポ(温泉みしゅらん/東伊豆の湯巡り)

■ 第31番 来宮山 東泉院(とうせんいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町白田76

曹洞宗

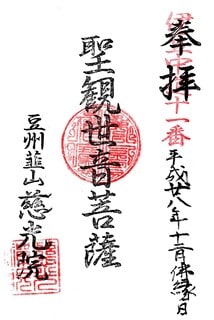

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

渋い名湯を揃え、温泉マニアから一目おかれている白田温泉にある札所です。

北条氏直の外臣であった金指筑後守による開山で元は真言宗の寺院でした。

この金指筑後守が伊勢から来住して明応三年(1494年)に建立、本尊の聖観世音菩薩像は役小角の作と伝わります。

最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗しました。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「白田村 宮上最勝院末 本尊聖観音 開基乃金指筑後守ナリ 後裔尚アリ 最勝院七世の笑山ヲ開山トス」

-------------------

海岸にもほど近い民家の奥に一段高く山内を構えています。

海側からみると、山門と本堂がいいバランスを保っています。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 参道

山門はがっしりとした銅板葺の四脚門で、山号扁額を掲げています。

本堂はおそらく寄棟造銅板葺で軒唐破風の向拝を起こしています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 露天

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁、繋ぎ虹梁ともに直線的で装飾はすくなく全体にスクエアな印象で、水柿色の向拝部がいいアクセントになっています。

正面には院号扁額を掲げています。

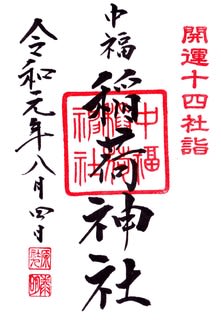

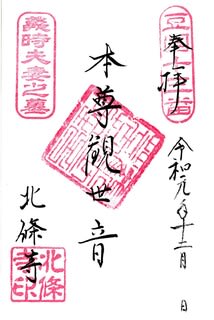

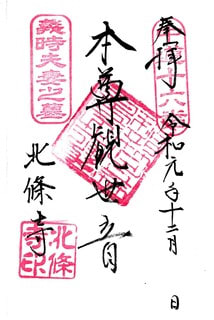

御朱印は庫裡にて拝受しました。

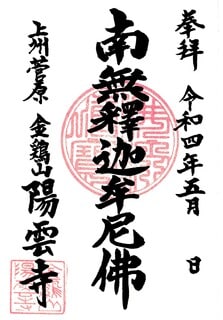

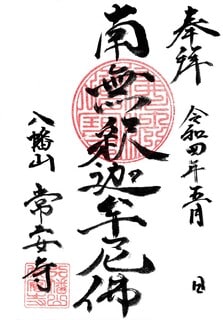

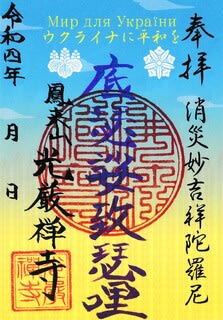

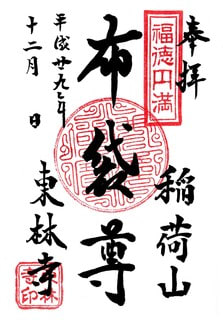

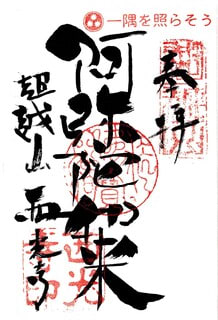

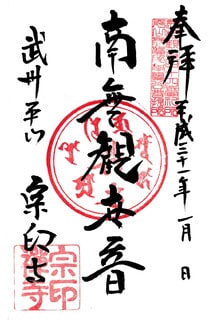

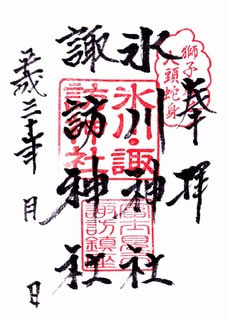

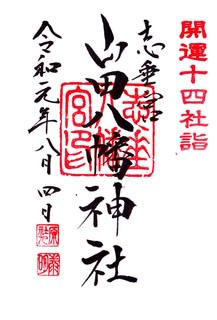

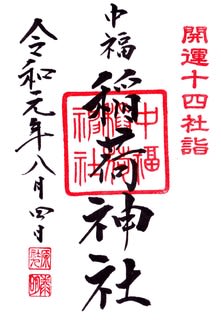

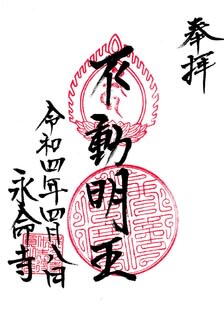

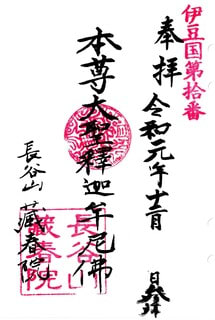

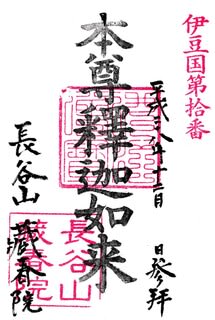

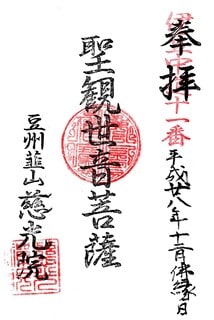

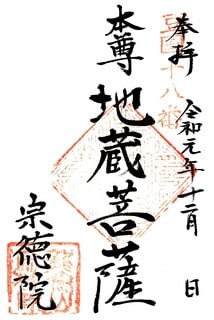

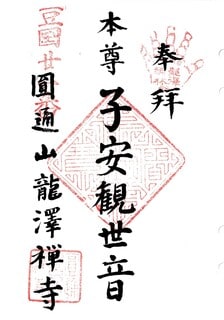

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

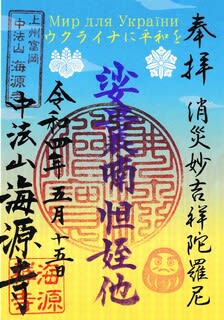

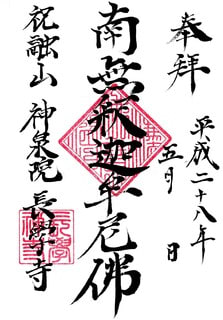

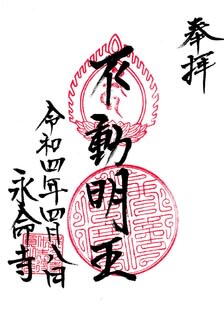

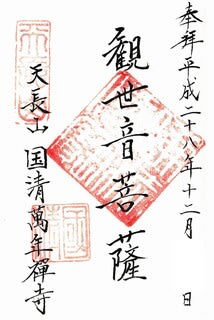

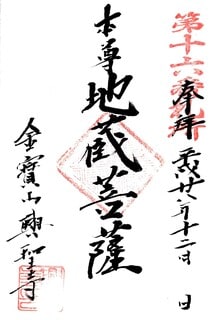

● 聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 白田温泉 「白田川観光ホテル」の入湯レポ

※ 名湯でしたが、残念ながら休業中の情報があります。

■ 第32番 稲取山 善應院(ぜんのういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町稲取400-2

曹洞宗

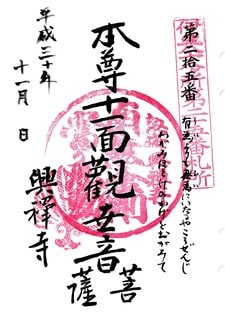

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:稲取八ヶ寺めぐり第4番

授与所:庫裡

「雛のつるし飾り」で有名な稲取の町には札所がふたつあります。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、草創は嘉吉元年(1441年)で開基は真覚律師、鈴木三位大臣二十五代の子孫、熊野党水軍の鈴木孫七郎繁時の創立で当初は稲昌寺と号する真言宗高野山の末派でした。

元和二年(1616年)に駿州原田(現・富士市原田)永明寺六世(七世とも)大室存道和尚により曹洞宗に改宗して中興、善應院と号を改めました。

中興の大室存道和尚は、宗祖承陽大師十六世の法孫と伝わります。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「稲取村 曹洞宗 駿州原田永明寺末 本尊観世音 本庵ニシテ真言ナリ 駿州原田永明寺六世大室和尚寺主タル時 宗ヲ曹洞ニ改メ中興祖トナル 庵ヲ寺ニ取立ルハ鈴木氏ナル(中略)稲昌寺ト称ス 元和中僧大室曹洞宗トナシ善應院ト号スト」

-------------------

稲取の街中のこみ入ったところにあります。

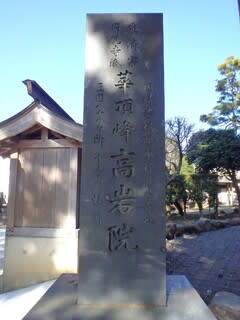

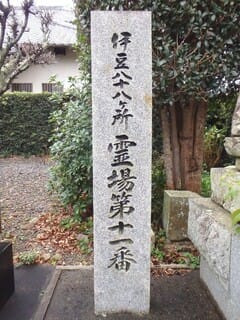

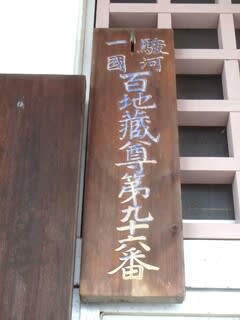

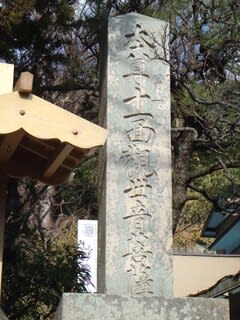

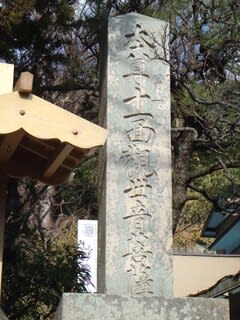

道沿いが参道入口で、寺号標と豆国霊場八十八ヶ所の札所標。

広くはないですが、すっきりと手入れのいきとどいた山内です。

【写真 上(左)】 寺号標&札所標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

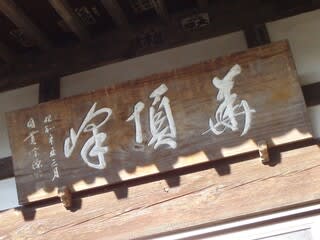

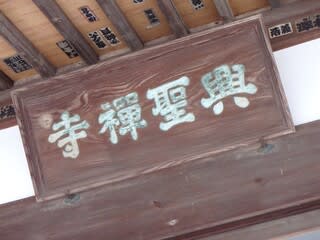

参道階段をのぼった正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、正面見上げに院号の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 堂内の山号扁額

参拝後、御朱印を乞うと本堂を開けていただけました。

堂内見上げには山号の扁額が掲げられ、向拝上の院号扁額と二重扁額を構成しています。

そのおくには五色の向拝幕が掲げられて、質素な堂前とは対照的な華やぎのある堂内でした。

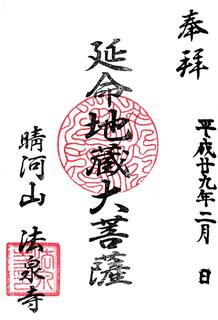

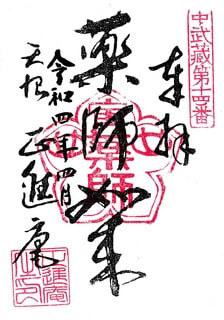

御朱印は庫裡にて拝受しました。

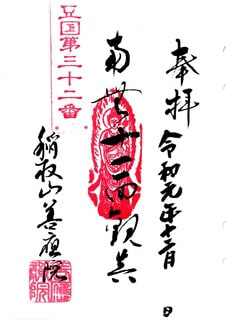

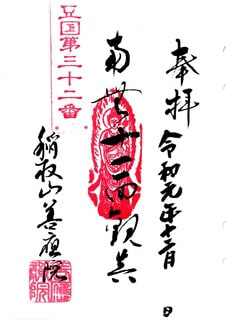

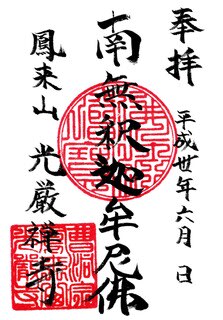

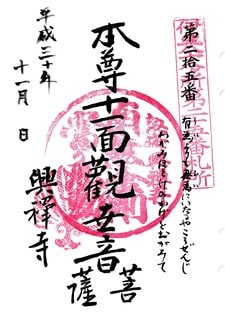

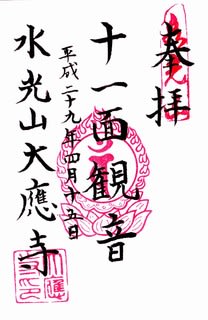

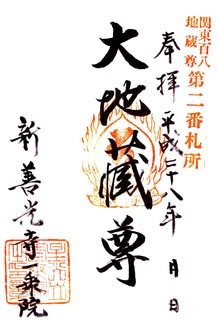

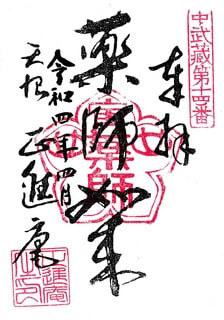

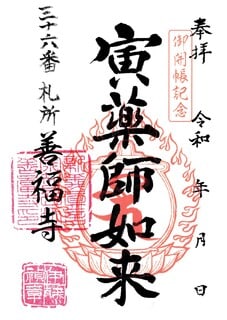

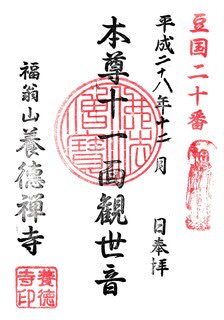

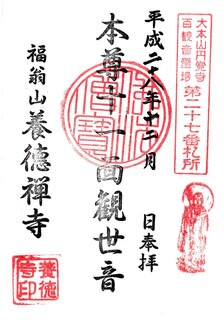

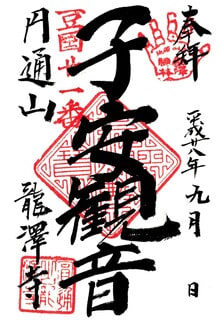

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

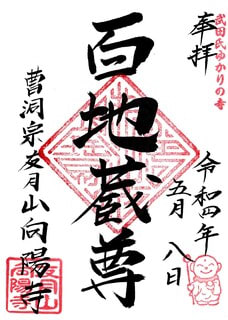

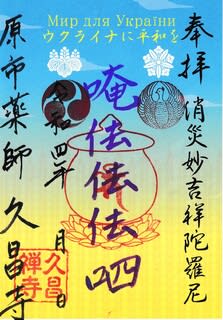

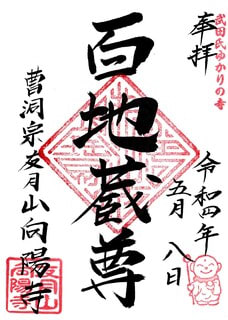

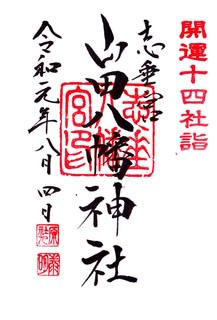

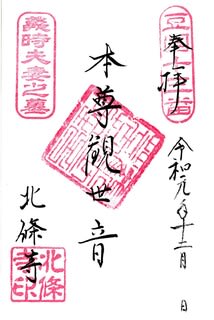

● 十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

稲取は寺社が多く御朱印を介した観光振興に熱心なところで、しばしば御朱印イベントが催されているようです。

また、域内に「稲取八ヶ寺めぐり」というミニ霊場が設定されています。

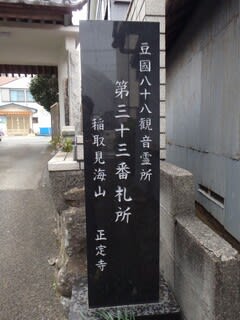

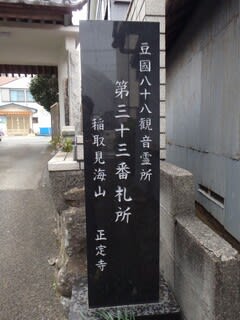

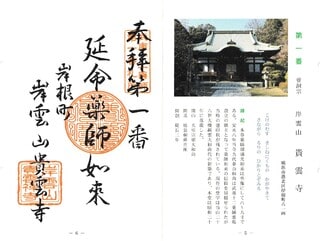

■ 第33番 見海山 来迎院 正定寺(しょうじょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町稲取833-1-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:稲取八ヶ寺めぐり第6番

授与所:庫裡

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、創立は養和元年(1181年)で当初は合歓木というところにあり真言宗で来迎庵と号しました。

開山は源誉存応観智國師、開基は村木善左衛門とされています。

慶長三年(1598年)、華山和尚が正定寺と号を改め浄土宗に改宗しました。

海辺の寺院で、寛文十年(1670年)、台風の波浪(大津波とも)で堂宇などが流出という記録が残ります。

文化十二年(1815年)、徳本上人が伊豆相模を摂化の途次、当寺に留錫布教と伝わり、御名号一幅を残すといいます。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「稲取村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 養和中ヨリ至德迄ハ合歓木ト云処ニ在テ来迎庵ト云 真言宗ナリ 正長ヨリ文明中迄ハ臨済宗ト為リ 明應二年ニ至リ始テ建長寺ニ隷シ寺号トス 天文ノ末ヨリ永禄迄復真言ニ復リソレヨリ浄土ト為リ 天正ノ頃寺号ヲ正定ト改メ増上寺存應和尚ヲ祖トス 地蔵堂在境内」

伊豆は改宗の寺歴をもつ寺院が多いですが、こちらもめまぐるしい改宗の歴史が伝わります。

・養和年間(1181-1182年)~至德年間(1384-1387年) 真言宗

・正長年間(1428-1429年)~文明年間(1469-1487年) 臨済宗

・明應二年(1493年) 臨済宗建長寺派?

・天文年間(1532-1555年)~永禄年間(1558-1570年) 真言宗

・慶長三年(1598年)~現在 浄土宗

-------------------

稲取港の堤外そばの海べりにあり、「見海山」という山号がぴったりの立地です。

参拝時は北よりの海風が吹きつけていました。

【写真 上(左)】 稲取港

【写真 下(右)】 漁港お約束のぬこ(正定寺境内)

【写真 上(左)】 道祖神-1

【写真 下(右)】 道祖神-2

海側の駐車場から山内までの途中に道祖神のお社があります。

民族学者で歌人でもある折口信夫博士が椿を手草として持つこの道祖神をみて、椿を手にして各地を廻られた八百比丘尼の石像と見立てられたものです。

社前の説明書には「稲取東区の道祖神(伝 八百比丘尼)石像」と記され、背後の公園は「稲取漁港 八百比丘尼公園」です。

社内のいくつかの石像のうち、中央の像が八百比丘尼像とされ、東伊豆町の指定文化財に指定されています。

人魚の肉を食べたことで八百歳の歳月を生きたという八百比丘尼は、各地を巡廻され多くの逸話が残りますが、伊豆ではめずらしいようです。

なお、つつじで有名な青梅市の名刹、大悲山 塩船観音寺は、八百比丘尼の開山と伝わります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鐘楼

山門は南側にあり、柱二本の変わった形状です。その横に立派な鐘楼。

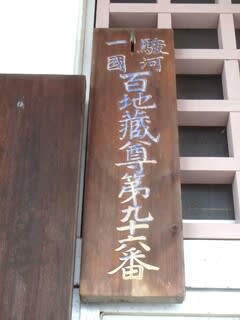

【写真 上(左)】 札所標-1

【写真 下(右)】 札所標-2

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

本堂は寄棟ないし宝形造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を構えています。

堂内に仁王像、御内陣の御本尊・阿弥陀如来も向拝から拝めます。

【写真 上(左)】 堂内

【写真 下(右)】 正定寺大佛

道祖神側には、かなりの大きさの正定寺大仏が御座します。

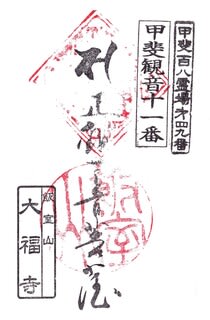

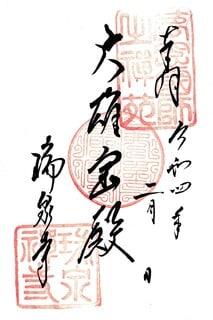

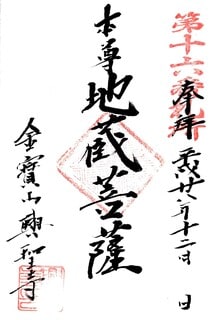

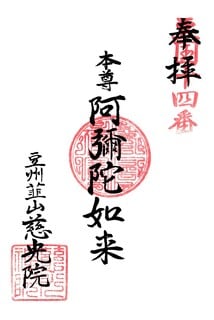

御朱印は本堂内にて拝受しました。

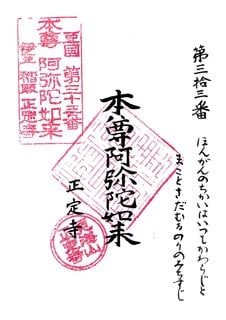

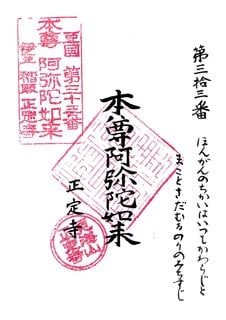

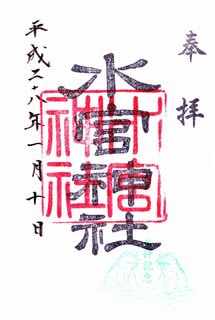

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

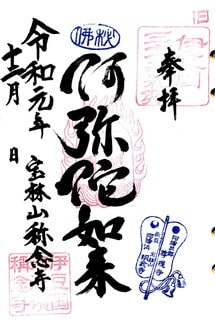

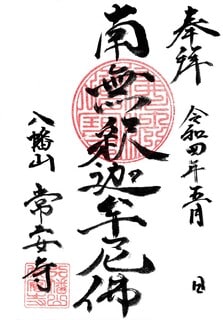

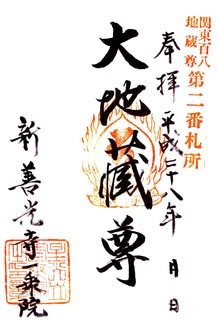

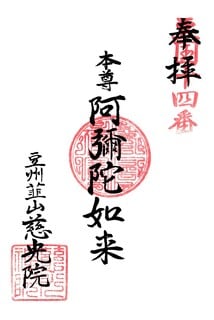

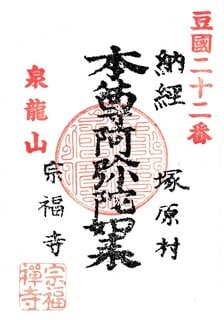

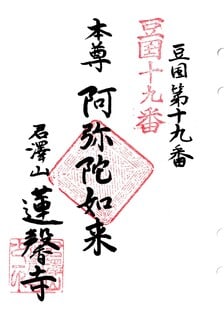

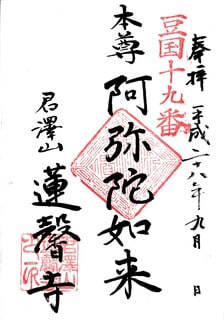

● 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

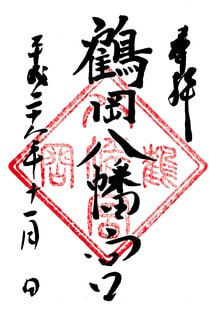

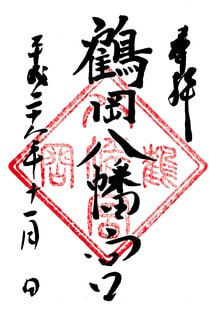

数百メートル南の高台には(稲取御鎮座)八幡神社がありますが、当寺との関係(別当)は確認できませんでした。

こちらの八幡神社は頼朝公とのゆかりが深く、頼朝公の守本尊が寄進されたとされ、頼朝公の水垢離の井戸も残ります。

常時かどうかは不明ですが、御朱印も授与されています。

■ 別格旧第31番 宝林山 称念寺(しょうねんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町浜334-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:-

授与所:庫裡

伊豆八十八ヶ所霊場には2つの別格札所が設定されています。

旧8番の満行山 航浦院と旧31番の宝林山 称念寺です。

霊場札所の入替えがあった場合、旧札所は御朱印授与を止めてしまうケースが多いですが、こちらは2つの札所とも「別格札所」扱いになり御朱印も授与されています。

どうしてこういう状況になっているかはわかりませんが、ほとんどの伊豆八十八ヶ所関連ガイドでこの2つの別格札所は紹介されています。

結願の修禅寺奥の院の御朱印も拝受できるので、この霊場のコンプリート御朱印数は88(通常札所)+2(別格札所)+1(奥の院)で計91となります。

伊豆八十八ヶ所の東伊豆エリアの巡路は、北から海岸沿いを南下するとそのまま札番どおりの順打ちになります。

ところが稲取・河津に至ってこの法則が崩れます。

第32番善應院は第33番正定寺よりも南にあるので、順打ちすると北に戻ることになります。

第34番三養院も第33番稲取からいきなり天城方面(山寄り)に飛び、そこから第35番栖足寺、第36番乗安寺と山側から河津浜に下っていく道程となります。

このような札番構成は、かつて第2番弘道寺から天城越えして河津に入っていた名残かもしれず、旧31番の称念寺も白田の第31番東泉院から距離を置いた河津浜にあります。

称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。

その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。

文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。

しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈り鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せ空に舞い上がりました。

帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。

帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。

このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。

河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に奉安したそうです。

現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。

『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。

永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「濱村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 伊東祐親ノ嫡子川津三郎祐泰 谷津ニ居住シ其邸側ニ一宇ヲ創立シテ稱念庵ト号シ 阿彌陀ノ像ヲ安置ス 寶治中(1247-1249年)僧澄道中興シテ寺ト為ス 今其遺跡ヲ稱念庵屋敷ト云 永禄四年(1562年)誠譽上人ノ時谷津ヨリ此ニ移ス 或云縄地ト 川津祐泰ノ神版及其尊信セシ阿彌陀アリ 寺域有庚申堂」

河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。

祐泰をめぐる情勢については■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3の第27番 稲荷山 東林寺に書きましたので、さらっと抜粋再掲します。

藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)

他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)

伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。

(河津祐親→伊東祐親)

一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。

工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。

工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。

安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。

祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。

伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。

河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。

建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。

(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)

祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。

『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。

「河津掛け」は、「相手が外掛けや切り返しで攻めてきたところを逆に相手の脚を内側から掛けていき、足の甲を相手の脚に引っ掛け、腕を相手の首に巻いて自分の後方に倒す。」(wikipediaより)という大技で、めったにみることができません。

非常に危険なワザとされ、アマチュア相撲では禁止されています。

「河津掛け」の由来について、wikipediaには「書籍『大相撲大事典』によると名称は脚の形状からカエル(かわず)に由来し、かつては「蛙掛け」(かわずがけ)と呼ばれていた。「河津」の表記にかわったのは、『曽我物語』にある河津祐泰と俣野景久が相撲を取った話で、俣野が河津祐泰に今でいう河津掛けを繰り出したが、江戸時代の草子において「かわずがけ」という名称に掛けた洒落によって、逆に河津祐泰が俣野に掛けている絵が流行り、それが由来ではないかと推測できるが、よくわからないとしている。」とあります。

■ 平成8年初場所 貴乃花貴ノ浪 河津掛け(貴ノ浪、河津掛けで初優勝)

-------------------

河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。

国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。

【写真 上(左)】 道沿いの札所案内

【写真 下(右)】 六地蔵

アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。

その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。

彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 木鼻の獅子

【写真 下(右)】 向拝扁額

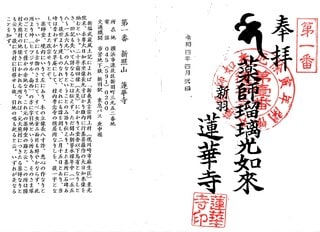

御朱印は庫裡にて拝受しました。

御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。

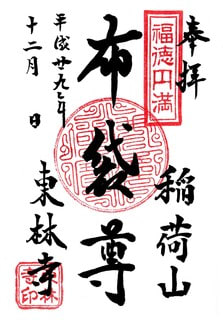

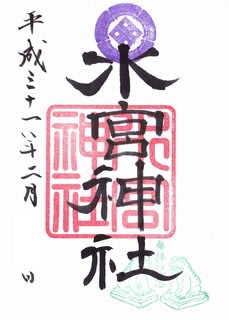

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 片瀬温泉 「味湯海亭 福松荘」の入湯レポ

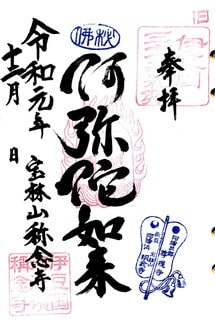

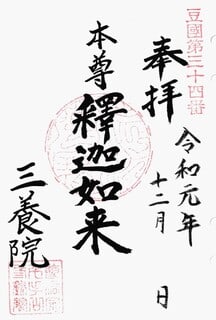

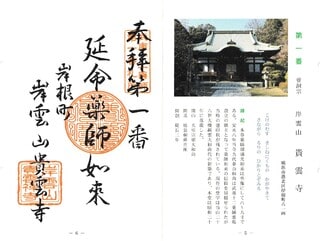

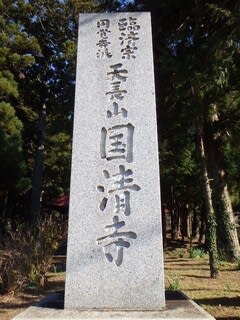

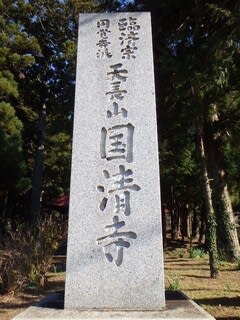

■ 第34番 千手山 三養院(さんよういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町川津筏場807-1

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所本尊:釈迦如来

他札所:-

授与所:庫裡

第34番は河津桜や七滝で有名な河津町に位置します。

伊豆有数の観光地で、今井浜、河津、谷津、峰、湯ヶ野、小鍋、七滝、大滝などの名だたる温泉地が点在します。

河津町は伊豆横道三十三観音霊場のメインエリアで、御朱印授与寺院がかなりあります。

伊豆八十八ヶ所霊場の札所も5(うちひとつは別格)を数えます。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、三養院は韮山昌渓院を開山した竺仙宗僊による開山で、竺仙宗僊は永正八年(1511年)寂なのでそれ以前の創立と推測されています。

開山当初は千手院(庵)と号しました。

天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、下田の鵜島城(現・下田公園)も攻撃され、城主・清水上野介康英は降伏して妻と息子の能登寺正令とともに千手院に身を隠しました。

この3人を養いおいたことから、三養院に号を改めたと伝わります。

なお、このとき鵜島城には、羽柴秀長、毛利輝元、宇喜多秀家、長宗我部元親、九鬼嘉隆など、じつに1万4千もの大軍が攻め寄せたとのことです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「川津筏場村元矢野 曹洞宗 田方郡南條昌渓院末 本尊釋迦 竺庵和尚(昌渓院開山) 千手庵ヲ創ム 天正十八年(1590年)清水上野守夫妻其子能登守三人 下田城ヨリ逃レ来リ此ニ匿ル 能登守増廣シテ寺ト為ス 三人ヲ養シ故寺号ニ用ウトコレ俗間所傳ノ説ナリ 上野守ハ鵜島城主ナリ 豊臣氏ノ水軍之ヲ攻ム 上野守父子城ヲ棄テヽ遁レ 当所ニテ剃髪スト云 初字杉久保ノ地ニ在リ 寺跡今寺屋敷ト云フ 後現地ニ移ス 清水氏数世ノ神版アリ 清水家ノ墓アリ」

水戸黄門の師である東杲心越禅師(中国関羽将軍の末裔とされる)の筆になる扁額や、塗駕籠などが保存されています。

当山のそばにある「三養院の滝」(Takigirl様)は、かつては「河津七滝」のひとつに数えられていたそうです。

-------------------

峰温泉と湯ヶ野温泉のあいだ、河津川と佐野川の合流点近くで河津浜から天城越えに進んだ一番奥の札所。

第2番弘道寺から天城越えしてくると、最初に廻る南伊豆の札所ということになります。

(第35番の変更(栖足寺→慈眼院)により、最初に出てくる札所は慈眼院となっています。)

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 門柱と本堂

【写真 下(右)】 山内

風通しのよいあかるい高台。

門柱のさきに寄棟造桟葺の均整のとれた本堂。

大棟の意匠が精緻で、妻側には経の巻獅子口も備えています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 本堂

向拝柱はないですが、身舎腰壁と窓の造作が意匠的に呼応して引き締まった印象を与えます。

向拝見上げの扁額は読解できませんでした。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 本堂内

参拝後、庫裡で御朱印を乞うと本堂扉を開けていただけました。

本堂内向拝見上げには「選佛場」(僧の坐禅道場)の扁額が掲げられていました。

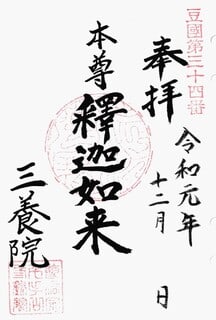

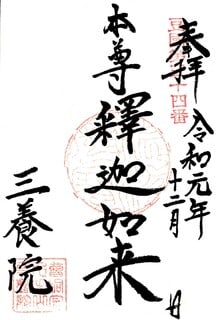

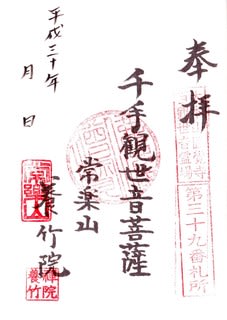

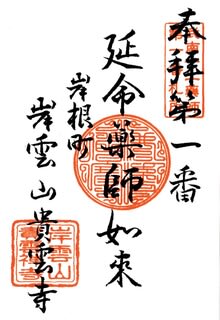

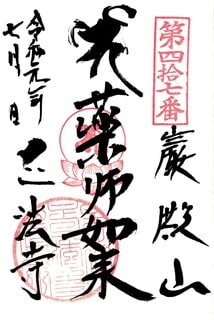

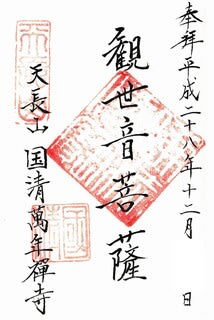

御朱印は庫裡にて拝受しました。

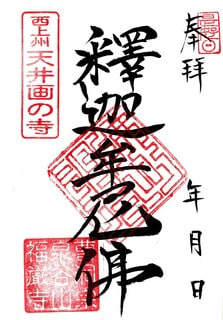

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釋迦如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 湯ヶ野温泉 「福田家」の入湯レポ

■ (旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(せいそくじ)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町谷津256

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:授与所 or 本堂内

河津川の河童を和尚さんが救い、お礼に不思議な瓶を得たという伝説が伝わる河童ゆかりのお寺で「河童の寺」とも呼ばれます。

公式Webの寺伝によると、元応元年(1319年)、下総総倉の城主千葉勝正の第三子で、大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子と伝わる徳瓊覚照禅師により開山という古刹です。

徳瓊禅師は文永六年(1269年)支那に渡り、文永十年(1273年)帰朝。

応長元年(1311年)に北条時宗の旗士、北条政儀が河津に建立した真言宗の政則寺に、元應元年(1319年)迎えられ禅寺に宗を改め栖足寺とされたと伝わります。

『豆州志稿』は、第4代鎌倉公方足利持氏(1409-1439年)建立の鐘銘ありと伝えるので、相応の寺格を有していたのかもしれません。

寺号の「栖足」は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」の句よりとったものとされています。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「谷津村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 源持氏建ツト鐘銘ニ見ユ 鎌倉壽福寺開山覺昭禅師ヲ初祖トス 今建長寺ニ隷ス 小田原ノ属國タル時 毎歳六月朔日此寺ヨリ新米ヲ上ケキ」

河童の伝説については、公式Webをご覧ください。

-------------------

行基菩薩開湯の名湯として知られる谷津温泉は、以前から割烹旅館が点在するイメージで温泉街は形成されていません。

その谷津地区の河津川の河畔、「河津桜」の名所にもほど近い場所にあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 河童ののぼり

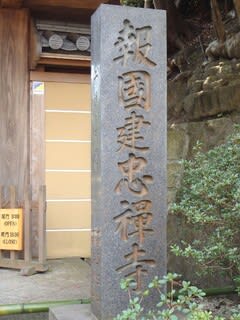

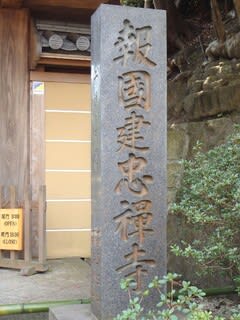

参道入口に和シックな寺号標。河童の絵入りののぼりが立ち、「河童の寺」をアピールしています。

【写真 上(左)】 河童の銅像

【写真 下(右)】 参道&寺号標

本堂背後に山を背負っていますが、山内は広々としています。

参道左手に河童の銅像。少し先の寺号標には「河童の寺」と刻まれています。

その先右手の小屋は、御朱印授与所のようですが御朱印は本堂内でも授与されているかも。

【写真 上(左)】 授与所

【写真 下(右)】 河童が逃げ込んだ井戸を再現

その先右手には、再現された「河童が逃げ込んだ井戸」。

【写真 上(左)】 河童くん

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂内

正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、向拝上に五三の桐の向拝幕をおろしています。

本堂扉は開け放たれ、中で参拝できます。

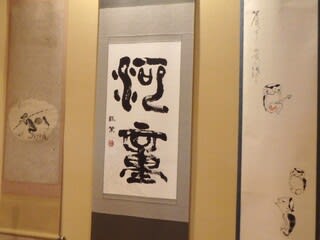

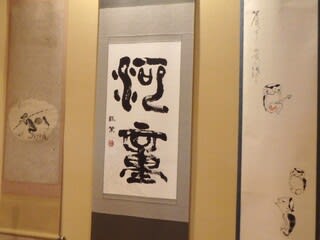

【写真 上(左)】 河童の掛軸

【写真 下(右)】 キュウリのお供え

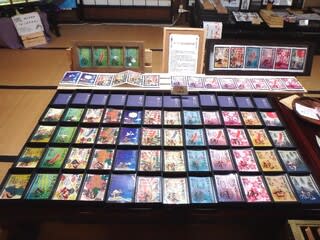

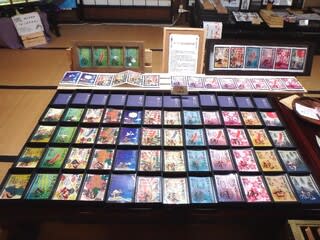

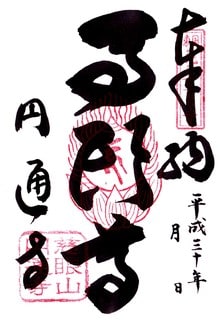

こちらは個性ある絵御朱印でつとに有名です。

本堂内には絵御朱印の見本がならび、とくに「48種の花札柄御朱印」(書置)は、構図・色合いともにとても綺麗です。

オリジナル御朱印帳も頒布されています。

本堂内の天井絵も美しく彩色されているので、華やかな印象の本堂です。

片隅には河童好物のキュウリもお供えされていました。

【写真 上(左)】 超カラフルな花札柄御朱印

【写真 下(右)】 天井絵も華やか

こちらは観光地にあり、絵御朱印でも有名なので参拝者が多いと思います。

御朱印授与はたしか本堂内で、ご親切な対応でした。

なお、公式Webによると、「毎週木曜日は住職が研修に参加の為、拝観、御朱印の受付は出来ませんのでご了承下さい。」とのことです。

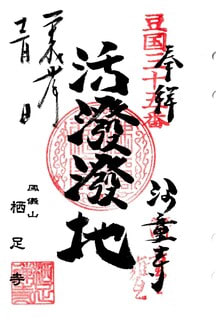

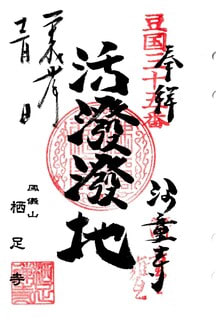

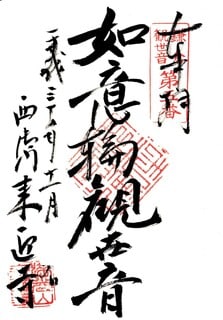

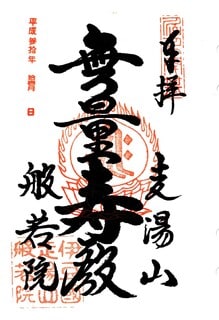

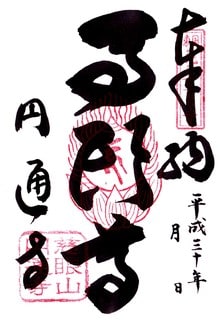

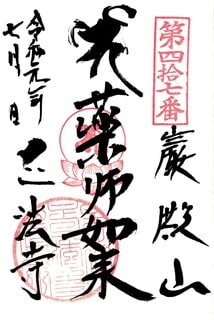

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 活潑潑地

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※こちらは現在、胡瓜封じ河童の絵入りの両面御朱印が通常御朱印となっています。

公式Webによると、「活潑潑地」は禅語で「活発」の語源。元気はつらつの願いを込めて授与とのことです。

■ 御本尊・無釋迦牟尼佛の御朱印

※ 今回、この記事を書くために調べたところ、どうやら第35番は栖足寺から梨本の慈眼院に変更されたようです。

慈眼院は参拝し御朱印を拝受していますので、つぎ(Vol.5)にUPします。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5へ。

→ ■ 谷津温泉 「薬師の湯」の入湯レポ

【 BGM 】

■ 夏をかさねて - 今井美樹

■ Fantasy - Meiko Nakahara(中原めいこ)

いわゆるひとつのシティ・ポップですね。それにしてもこの再生数って・・・。

■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

■ 第29番 大川山 龍豊院(りゅうほういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町大川278

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

ここから東伊豆町に入ります。

東伊豆町は温泉のメッカで大川、北川、熱川、片瀬、白田、稲取と名だたる温泉地がつづきます。

温泉好きにとっては、つぎつぎと出てくる日帰り温泉を横目にみながらのきびしい(笑)順路となります。

【写真 上(左)】 大川温泉のサイン

【写真 下(右)】 大川温泉の案内図

大川にある龍豊院は、弘治元年(1555年)、真言宗寺院として建立。慶長年間(1596~1615年)(永禄(1558-1570年のはじめ頃とも)に、最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗、天明元年(1781年)、僧隆峯のときに法地(曹洞宗の寺格)となりました。

明治12年の火災により寺伝等を焼失し、詳細については記録が残っていないようです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「大川村 宮上最勝院末 本尊観世音 弘治元年(1555年)建立 真言ナリ 慶長ノ頃(1596~1615年)改宗ス 最勝院七世笑山ヲ開山トス 天明元年(1781年)僧隆峯法地トス」

山内に樹齢400年と推定される東伊豆町指定天然記念物の 枝垂れ桜があります。

単花弁の純粋種という珍しい品種とのことで、見頃は3月下旬です。

-------------------

伊豆大川温泉は山里に湯宿が点在しているイメージで、龍豊院はそのなかにあります。

【写真 上(左)】 参道から本堂

【写真 下(右)】 本堂

参道階段右手に枝垂れ桜、その奥右に重石塔、左に六地蔵を配して正面本堂は入母屋造桟瓦葺。

向拝に大がかりな唐破風を起こしています。

伊豆の寺院らしく身舎腰壁はなまこ壁、白壁を張り出した花頭窓も意匠的な面白さがあります。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 見事な彫刻-1

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五三の桐、鬼板は経の巻獅子口で五七の桐紋をおいています。

破風両端に立体感ある飾り懸魚をおき、躍動感のある向拝まわりです。

【写真 上(左)】 見事な彫刻-2

【写真 下(右)】 本堂扁額

正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で、見上げには龍に縁取られた豪壮な院号扁額が掲げられています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

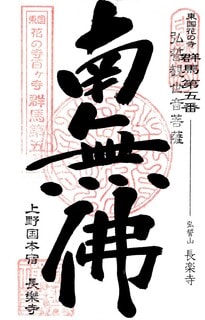

● 釈迦牟尼佛

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 大川温泉 「磯の湯」の入湯レポ

■ 第30番 金澤山 自性院(じしょういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町奈良本98

曹洞宗

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:-

授与所:庫裡

東伊豆有数の温泉地、熱川にある札所です。

熱川は海側に大規模な温泉街を形成し、高温泉の櫓が湯けむりをあげていますが、山側の奈良本エリアにも多くの泉源があり、自家源泉の湯宿が点在します。

自性院はこの奈良本エリアにあります。

永正元年(1504年)に祖元によって開創、天正七年(1579年)に太田道灌の末孫太田持広が、最勝院十一世佛山長寿を招じて曹洞宗の法治になったと伝わります。

明治初頭の1870年に堂宇が全焼したため、詳細な寺伝は残っていないようです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「奈良本村 宮上最勝院末 本尊薬師 永正中僧祖元創立ス 天正七年(1579年)最勝院十一世佛山法地トス 同村廃瑞雲院ノ本尊薬師当寺ニ安ス」

なお、『豆州志稿』の廃瑞雲院の項には以下のとおりあります。

「野崎牛助家次ト大坂城ヨリノ落人ナリ子孫存ス 明治六年廃寺」

こちらのWeb記事(大坂の陣絵巻)には「(野崎家次)藤堂高虎に仕え500石を与えられる。大坂冬の陣では黒母衣衆として、夏の陣では鉄砲足軽の大将として従軍した。1635年に藤堂家を去り、1638年に死亡。」(同記事より引用)とありますが、大坂の陣(1615年)から20年も藤堂家に仕えたとすると「大坂城ヨリノ落人」とはいえず、別人かもしれません。

なお、自性院の本尊・薬師如来が瑞雲院から遷られた薬師如来であるかは不明です。

-------------------

石柱と階段を構える立派な参道。その先には切妻屋根桟瓦葺の四脚門で大棟に山号をおいています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

前庭芝生の開けた境内。

本堂は入母屋造銅板葺で唐破風の向拝を起こしています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五七の桐と、龍豊院の構成に近いですが鬼板は経の巻獅子口ではありません。

【写真 上(左)】 中備の彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で両側には花頭窓。見上げには院号扁額が掲げられています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 薬師如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 熱川温泉「高磯の湯」の入湯レポ(温泉みしゅらん/東伊豆の湯巡り)

■ 第31番 来宮山 東泉院(とうせんいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町白田76

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

渋い名湯を揃え、温泉マニアから一目おかれている白田温泉にある札所です。

北条氏直の外臣であった金指筑後守による開山で元は真言宗の寺院でした。

この金指筑後守が伊勢から来住して明応三年(1494年)に建立、本尊の聖観世音菩薩像は役小角の作と伝わります。

最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗しました。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「白田村 宮上最勝院末 本尊聖観音 開基乃金指筑後守ナリ 後裔尚アリ 最勝院七世の笑山ヲ開山トス」

-------------------

海岸にもほど近い民家の奥に一段高く山内を構えています。

海側からみると、山門と本堂がいいバランスを保っています。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 参道

山門はがっしりとした銅板葺の四脚門で、山号扁額を掲げています。

本堂はおそらく寄棟造銅板葺で軒唐破風の向拝を起こしています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 露天

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁、繋ぎ虹梁ともに直線的で装飾はすくなく全体にスクエアな印象で、水柿色の向拝部がいいアクセントになっています。

正面には院号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

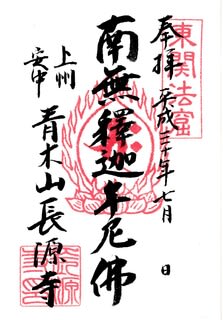

● 聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 白田温泉 「白田川観光ホテル」の入湯レポ

※ 名湯でしたが、残念ながら休業中の情報があります。

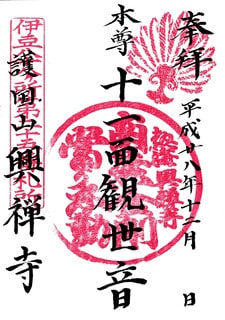

■ 第32番 稲取山 善應院(ぜんのういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町稲取400-2

曹洞宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:稲取八ヶ寺めぐり第4番

授与所:庫裡

「雛のつるし飾り」で有名な稲取の町には札所がふたつあります。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、草創は嘉吉元年(1441年)で開基は真覚律師、鈴木三位大臣二十五代の子孫、熊野党水軍の鈴木孫七郎繁時の創立で当初は稲昌寺と号する真言宗高野山の末派でした。

元和二年(1616年)に駿州原田(現・富士市原田)永明寺六世(七世とも)大室存道和尚により曹洞宗に改宗して中興、善應院と号を改めました。

中興の大室存道和尚は、宗祖承陽大師十六世の法孫と伝わります。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「稲取村 曹洞宗 駿州原田永明寺末 本尊観世音 本庵ニシテ真言ナリ 駿州原田永明寺六世大室和尚寺主タル時 宗ヲ曹洞ニ改メ中興祖トナル 庵ヲ寺ニ取立ルハ鈴木氏ナル(中略)稲昌寺ト称ス 元和中僧大室曹洞宗トナシ善應院ト号スト」

-------------------

稲取の街中のこみ入ったところにあります。

道沿いが参道入口で、寺号標と豆国霊場八十八ヶ所の札所標。

広くはないですが、すっきりと手入れのいきとどいた山内です。

【写真 上(左)】 寺号標&札所標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

参道階段をのぼった正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、正面見上げに院号の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 堂内の山号扁額

参拝後、御朱印を乞うと本堂を開けていただけました。

堂内見上げには山号の扁額が掲げられ、向拝上の院号扁額と二重扁額を構成しています。

そのおくには五色の向拝幕が掲げられて、質素な堂前とは対照的な華やぎのある堂内でした。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

稲取は寺社が多く御朱印を介した観光振興に熱心なところで、しばしば御朱印イベントが催されているようです。

また、域内に「稲取八ヶ寺めぐり」というミニ霊場が設定されています。

■ 第33番 見海山 来迎院 正定寺(しょうじょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町稲取833-1-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:稲取八ヶ寺めぐり第6番

授与所:庫裡

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、創立は養和元年(1181年)で当初は合歓木というところにあり真言宗で来迎庵と号しました。

開山は源誉存応観智國師、開基は村木善左衛門とされています。

慶長三年(1598年)、華山和尚が正定寺と号を改め浄土宗に改宗しました。

海辺の寺院で、寛文十年(1670年)、台風の波浪(大津波とも)で堂宇などが流出という記録が残ります。

文化十二年(1815年)、徳本上人が伊豆相模を摂化の途次、当寺に留錫布教と伝わり、御名号一幅を残すといいます。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「稲取村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 養和中ヨリ至德迄ハ合歓木ト云処ニ在テ来迎庵ト云 真言宗ナリ 正長ヨリ文明中迄ハ臨済宗ト為リ 明應二年ニ至リ始テ建長寺ニ隷シ寺号トス 天文ノ末ヨリ永禄迄復真言ニ復リソレヨリ浄土ト為リ 天正ノ頃寺号ヲ正定ト改メ増上寺存應和尚ヲ祖トス 地蔵堂在境内」

伊豆は改宗の寺歴をもつ寺院が多いですが、こちらもめまぐるしい改宗の歴史が伝わります。

・養和年間(1181-1182年)~至德年間(1384-1387年) 真言宗

・正長年間(1428-1429年)~文明年間(1469-1487年) 臨済宗

・明應二年(1493年) 臨済宗建長寺派?

・天文年間(1532-1555年)~永禄年間(1558-1570年) 真言宗

・慶長三年(1598年)~現在 浄土宗

-------------------

稲取港の堤外そばの海べりにあり、「見海山」という山号がぴったりの立地です。

参拝時は北よりの海風が吹きつけていました。

【写真 上(左)】 稲取港

【写真 下(右)】 漁港お約束のぬこ(正定寺境内)

【写真 上(左)】 道祖神-1

【写真 下(右)】 道祖神-2

海側の駐車場から山内までの途中に道祖神のお社があります。

民族学者で歌人でもある折口信夫博士が椿を手草として持つこの道祖神をみて、椿を手にして各地を廻られた八百比丘尼の石像と見立てられたものです。

社前の説明書には「稲取東区の道祖神(伝 八百比丘尼)石像」と記され、背後の公園は「稲取漁港 八百比丘尼公園」です。

社内のいくつかの石像のうち、中央の像が八百比丘尼像とされ、東伊豆町の指定文化財に指定されています。

人魚の肉を食べたことで八百歳の歳月を生きたという八百比丘尼は、各地を巡廻され多くの逸話が残りますが、伊豆ではめずらしいようです。

なお、つつじで有名な青梅市の名刹、大悲山 塩船観音寺は、八百比丘尼の開山と伝わります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鐘楼

山門は南側にあり、柱二本の変わった形状です。その横に立派な鐘楼。

【写真 上(左)】 札所標-1

【写真 下(右)】 札所標-2

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

本堂は寄棟ないし宝形造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を構えています。

堂内に仁王像、御内陣の御本尊・阿弥陀如来も向拝から拝めます。

【写真 上(左)】 堂内

【写真 下(右)】 正定寺大佛

道祖神側には、かなりの大きさの正定寺大仏が御座します。

御朱印は本堂内にて拝受しました。

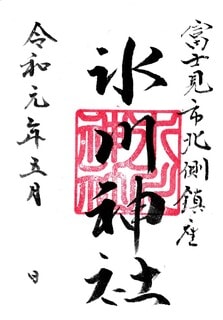

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

数百メートル南の高台には(稲取御鎮座)八幡神社がありますが、当寺との関係(別当)は確認できませんでした。

こちらの八幡神社は頼朝公とのゆかりが深く、頼朝公の守本尊が寄進されたとされ、頼朝公の水垢離の井戸も残ります。

常時かどうかは不明ですが、御朱印も授与されています。

■ 別格旧第31番 宝林山 称念寺(しょうねんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町浜334-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:-

授与所:庫裡

伊豆八十八ヶ所霊場には2つの別格札所が設定されています。

旧8番の満行山 航浦院と旧31番の宝林山 称念寺です。

霊場札所の入替えがあった場合、旧札所は御朱印授与を止めてしまうケースが多いですが、こちらは2つの札所とも「別格札所」扱いになり御朱印も授与されています。

どうしてこういう状況になっているかはわかりませんが、ほとんどの伊豆八十八ヶ所関連ガイドでこの2つの別格札所は紹介されています。

結願の修禅寺奥の院の御朱印も拝受できるので、この霊場のコンプリート御朱印数は88(通常札所)+2(別格札所)+1(奥の院)で計91となります。

伊豆八十八ヶ所の東伊豆エリアの巡路は、北から海岸沿いを南下するとそのまま札番どおりの順打ちになります。

ところが稲取・河津に至ってこの法則が崩れます。

第32番善應院は第33番正定寺よりも南にあるので、順打ちすると北に戻ることになります。

第34番三養院も第33番稲取からいきなり天城方面(山寄り)に飛び、そこから第35番栖足寺、第36番乗安寺と山側から河津浜に下っていく道程となります。

このような札番構成は、かつて第2番弘道寺から天城越えして河津に入っていた名残かもしれず、旧31番の称念寺も白田の第31番東泉院から距離を置いた河津浜にあります。

称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。

その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。

文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。

しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈り鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せ空に舞い上がりました。

帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。

帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。

このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。

河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に奉安したそうです。

現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。

『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。

永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「濱村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 伊東祐親ノ嫡子川津三郎祐泰 谷津ニ居住シ其邸側ニ一宇ヲ創立シテ稱念庵ト号シ 阿彌陀ノ像ヲ安置ス 寶治中(1247-1249年)僧澄道中興シテ寺ト為ス 今其遺跡ヲ稱念庵屋敷ト云 永禄四年(1562年)誠譽上人ノ時谷津ヨリ此ニ移ス 或云縄地ト 川津祐泰ノ神版及其尊信セシ阿彌陀アリ 寺域有庚申堂」

河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。

祐泰をめぐる情勢については■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3の第27番 稲荷山 東林寺に書きましたので、さらっと抜粋再掲します。

藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)

他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)

伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。

(河津祐親→伊東祐親)

一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。

工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。

工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。

安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。

祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。

伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。

河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。

建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。

(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)

祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。

『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。

「河津掛け」は、「相手が外掛けや切り返しで攻めてきたところを逆に相手の脚を内側から掛けていき、足の甲を相手の脚に引っ掛け、腕を相手の首に巻いて自分の後方に倒す。」(wikipediaより)という大技で、めったにみることができません。

非常に危険なワザとされ、アマチュア相撲では禁止されています。

「河津掛け」の由来について、wikipediaには「書籍『大相撲大事典』によると名称は脚の形状からカエル(かわず)に由来し、かつては「蛙掛け」(かわずがけ)と呼ばれていた。「河津」の表記にかわったのは、『曽我物語』にある河津祐泰と俣野景久が相撲を取った話で、俣野が河津祐泰に今でいう河津掛けを繰り出したが、江戸時代の草子において「かわずがけ」という名称に掛けた洒落によって、逆に河津祐泰が俣野に掛けている絵が流行り、それが由来ではないかと推測できるが、よくわからないとしている。」とあります。

■ 平成8年初場所 貴乃花貴ノ浪 河津掛け(貴ノ浪、河津掛けで初優勝)

-------------------

河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。

国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。

【写真 上(左)】 道沿いの札所案内

【写真 下(右)】 六地蔵

アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。

その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。

彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 木鼻の獅子

【写真 下(右)】 向拝扁額

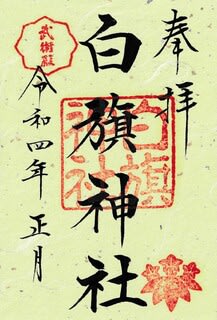

御朱印は庫裡にて拝受しました。

御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

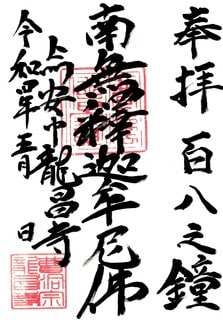

● 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 片瀬温泉 「味湯海亭 福松荘」の入湯レポ

■ 第34番 千手山 三養院(さんよういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町川津筏場807-1

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所本尊:釈迦如来

他札所:-

授与所:庫裡

第34番は河津桜や七滝で有名な河津町に位置します。

伊豆有数の観光地で、今井浜、河津、谷津、峰、湯ヶ野、小鍋、七滝、大滝などの名だたる温泉地が点在します。

河津町は伊豆横道三十三観音霊場のメインエリアで、御朱印授与寺院がかなりあります。

伊豆八十八ヶ所霊場の札所も5(うちひとつは別格)を数えます。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、三養院は韮山昌渓院を開山した竺仙宗僊による開山で、竺仙宗僊は永正八年(1511年)寂なのでそれ以前の創立と推測されています。

開山当初は千手院(庵)と号しました。

天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、下田の鵜島城(現・下田公園)も攻撃され、城主・清水上野介康英は降伏して妻と息子の能登寺正令とともに千手院に身を隠しました。

この3人を養いおいたことから、三養院に号を改めたと伝わります。

なお、このとき鵜島城には、羽柴秀長、毛利輝元、宇喜多秀家、長宗我部元親、九鬼嘉隆など、じつに1万4千もの大軍が攻め寄せたとのことです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「川津筏場村元矢野 曹洞宗 田方郡南條昌渓院末 本尊釋迦 竺庵和尚(昌渓院開山) 千手庵ヲ創ム 天正十八年(1590年)清水上野守夫妻其子能登守三人 下田城ヨリ逃レ来リ此ニ匿ル 能登守増廣シテ寺ト為ス 三人ヲ養シ故寺号ニ用ウトコレ俗間所傳ノ説ナリ 上野守ハ鵜島城主ナリ 豊臣氏ノ水軍之ヲ攻ム 上野守父子城ヲ棄テヽ遁レ 当所ニテ剃髪スト云 初字杉久保ノ地ニ在リ 寺跡今寺屋敷ト云フ 後現地ニ移ス 清水氏数世ノ神版アリ 清水家ノ墓アリ」

水戸黄門の師である東杲心越禅師(中国関羽将軍の末裔とされる)の筆になる扁額や、塗駕籠などが保存されています。

当山のそばにある「三養院の滝」(Takigirl様)は、かつては「河津七滝」のひとつに数えられていたそうです。

-------------------

峰温泉と湯ヶ野温泉のあいだ、河津川と佐野川の合流点近くで河津浜から天城越えに進んだ一番奥の札所。

第2番弘道寺から天城越えしてくると、最初に廻る南伊豆の札所ということになります。

(第35番の変更(栖足寺→慈眼院)により、最初に出てくる札所は慈眼院となっています。)

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 門柱と本堂

【写真 下(右)】 山内

風通しのよいあかるい高台。

門柱のさきに寄棟造桟葺の均整のとれた本堂。

大棟の意匠が精緻で、妻側には経の巻獅子口も備えています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 本堂

向拝柱はないですが、身舎腰壁と窓の造作が意匠的に呼応して引き締まった印象を与えます。

向拝見上げの扁額は読解できませんでした。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 本堂内

参拝後、庫裡で御朱印を乞うと本堂扉を開けていただけました。

本堂内向拝見上げには「選佛場」(僧の坐禅道場)の扁額が掲げられていました。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釋迦如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 湯ヶ野温泉 「福田家」の入湯レポ

■ (旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(せいそくじ)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町谷津256

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:授与所 or 本堂内

河津川の河童を和尚さんが救い、お礼に不思議な瓶を得たという伝説が伝わる河童ゆかりのお寺で「河童の寺」とも呼ばれます。

公式Webの寺伝によると、元応元年(1319年)、下総総倉の城主千葉勝正の第三子で、大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子と伝わる徳瓊覚照禅師により開山という古刹です。

徳瓊禅師は文永六年(1269年)支那に渡り、文永十年(1273年)帰朝。

応長元年(1311年)に北条時宗の旗士、北条政儀が河津に建立した真言宗の政則寺に、元應元年(1319年)迎えられ禅寺に宗を改め栖足寺とされたと伝わります。

『豆州志稿』は、第4代鎌倉公方足利持氏(1409-1439年)建立の鐘銘ありと伝えるので、相応の寺格を有していたのかもしれません。

寺号の「栖足」は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」の句よりとったものとされています。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「谷津村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 源持氏建ツト鐘銘ニ見ユ 鎌倉壽福寺開山覺昭禅師ヲ初祖トス 今建長寺ニ隷ス 小田原ノ属國タル時 毎歳六月朔日此寺ヨリ新米ヲ上ケキ」

河童の伝説については、公式Webをご覧ください。

-------------------

行基菩薩開湯の名湯として知られる谷津温泉は、以前から割烹旅館が点在するイメージで温泉街は形成されていません。

その谷津地区の河津川の河畔、「河津桜」の名所にもほど近い場所にあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 河童ののぼり

参道入口に和シックな寺号標。河童の絵入りののぼりが立ち、「河童の寺」をアピールしています。

【写真 上(左)】 河童の銅像

【写真 下(右)】 参道&寺号標

本堂背後に山を背負っていますが、山内は広々としています。

参道左手に河童の銅像。少し先の寺号標には「河童の寺」と刻まれています。

その先右手の小屋は、御朱印授与所のようですが御朱印は本堂内でも授与されているかも。

【写真 上(左)】 授与所

【写真 下(右)】 河童が逃げ込んだ井戸を再現

その先右手には、再現された「河童が逃げ込んだ井戸」。

【写真 上(左)】 河童くん

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂内

正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、向拝上に五三の桐の向拝幕をおろしています。

本堂扉は開け放たれ、中で参拝できます。

【写真 上(左)】 河童の掛軸

【写真 下(右)】 キュウリのお供え

こちらは個性ある絵御朱印でつとに有名です。

本堂内には絵御朱印の見本がならび、とくに「48種の花札柄御朱印」(書置)は、構図・色合いともにとても綺麗です。

オリジナル御朱印帳も頒布されています。

本堂内の天井絵も美しく彩色されているので、華やかな印象の本堂です。

片隅には河童好物のキュウリもお供えされていました。

【写真 上(左)】 超カラフルな花札柄御朱印

【写真 下(右)】 天井絵も華やか

こちらは観光地にあり、絵御朱印でも有名なので参拝者が多いと思います。

御朱印授与はたしか本堂内で、ご親切な対応でした。

なお、公式Webによると、「毎週木曜日は住職が研修に参加の為、拝観、御朱印の受付は出来ませんのでご了承下さい。」とのことです。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 活潑潑地

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※こちらは現在、胡瓜封じ河童の絵入りの両面御朱印が通常御朱印となっています。

公式Webによると、「活潑潑地」は禅語で「活発」の語源。元気はつらつの願いを込めて授与とのことです。

■ 御本尊・無釋迦牟尼佛の御朱印

※ 今回、この記事を書くために調べたところ、どうやら第35番は栖足寺から梨本の慈眼院に変更されたようです。

慈眼院は参拝し御朱印を拝受していますので、つぎ(Vol.5)にUPします。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5へ。

→ ■ 谷津温泉 「薬師の湯」の入湯レポ

【 BGM 】

■ 夏をかさねて - 今井美樹

■ Fantasy - Meiko Nakahara(中原めいこ)

いわゆるひとつのシティ・ポップですね。それにしてもこの再生数って・・・。

■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鎌倉殿の御家人

2022/07/18 UP

現在、「鎌倉殿の13人と御朱印」を随時UP中ですが、意外に対象となる寺社がありません。

とくに鎌倉時代初期に開創の寺院はかなりの古刹なので、そうそうみつかるものではありません。

そこで、御家人の範囲を広げることにしました。

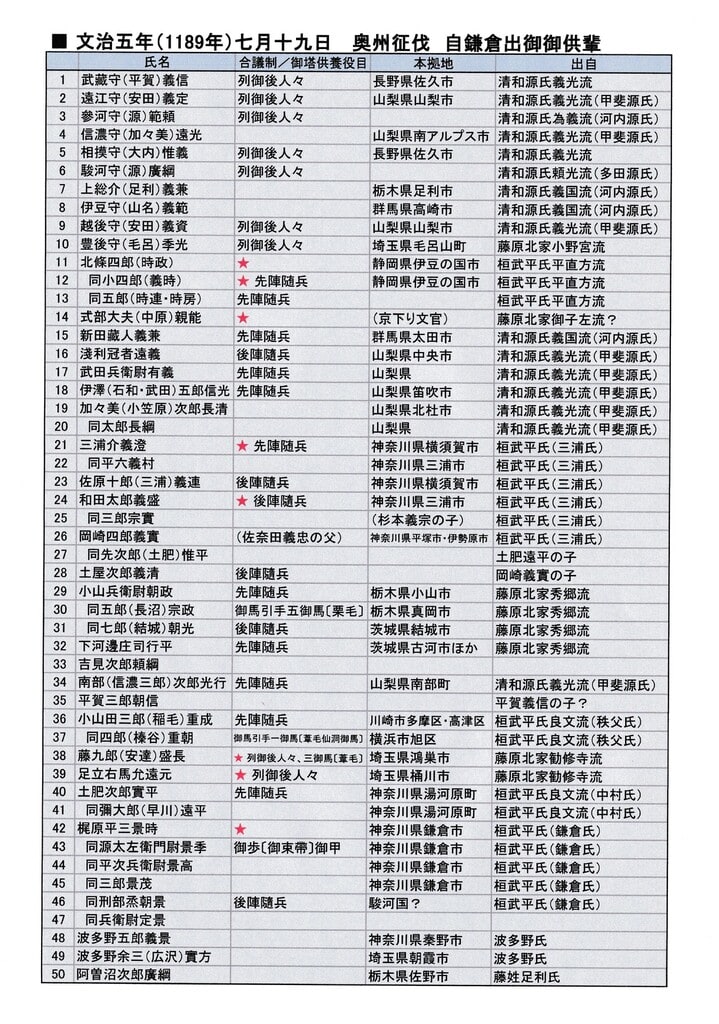

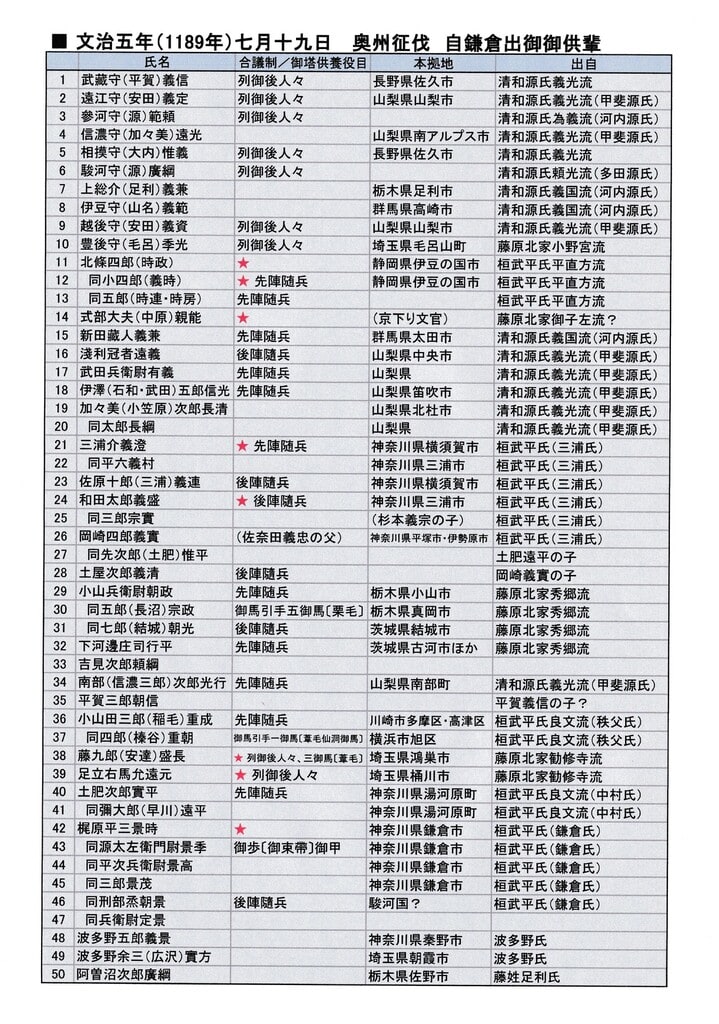

ボリュームのある■ 建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩をベースに以下のリストを加えてエリア別にシャッフルしてみました。

なんと計445名になりました。

1.建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩 → 原典(国会図書館D.C)

2.文治元年(1185年)十月廿四日 南御堂(勝長壽院)供養供奉者 → 原典(国会図書館D.C)

3.文治五年(1189年)六月九日の鶴岡八幡宮五重塔供養供奉者 → 原典(国会図書館D.C)

4.文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原典(国会図書館D.C)

5.建久元年(1190年)十一月十一日 六條若宮・石淸水八幡宮御參供奉者 → 原典(国会図書館D.C)

原典の『吾妻鏡』は通称表記が多く、表記ゆれも多いのでほとんどパズル状態になりました(笑)。

あくまでも御家人のリストがメインなので、内容については掘り下げておらず、これを保証するものではありません。

かなりの誤認や誤記があるかと思いますが、これについては記事を書いていくなかで整理・訂正していきたいと思います。

なお、このバージョンの内容は下記の方法で収集しました。

1.原則としてWeb検索によりました。

2.検索情報元は史料(『吾妻鏡』『玉葉』など)、物語(『源平盛衰記』『源平闘諍録』など)、系図類(『尊卑文脈』『続群書類従』『新訂寛政重修諸家譜』、各家系図など)、および市町村資料です。

3.ただし市町村資料(現地教育委員会等の掲示含む)は「~といわれています。」「~とみられます。」などの推定調が目立ちました。

4.どうしても調べがつかなかった御家人は末尾にまとめてあります。

それではリストいきます。

なお、表中★がついている御家人は、「十三人の合議制」の構成メンバーです。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3

---------------------------------

2022/04/29 UP

現在、「鎌倉殿の13人と御朱印」を随時UP中ですが、思いつくままに漫然と書いていくのもどうかと思いましたので、まずは対象者がどれだけいるのか調べてみました。

対象は鎌倉幕府草創期の「御家人」としました。

「御家人」にはどういう人々が名を連ねていたのでしょうか。

Wikipediaによると「鎌倉幕府が成立すると鎌倉殿と主従関係を結び従者となった者を、鎌倉殿への敬意を表す『御』をつけて御家人と呼ぶようになった。」とあります。

鎌倉幕府の記録とされる『吾妻鏡』には、頼朝に従った武者たちを名簿的にあらわした記事がいくつかあります。

たとえば、

1.文治五年(1189年)六月九日の鶴岡八幡宮五重塔供養供奉者 → 原本(国会図書館D.C)

2.文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原本(国会図書館D.C)

鎌倉幕府成立の時期についてはさまざまな説がありますが、文治元年(1185年)が有力説で、1.2の記事はいずれもこれより後です。

またこの時期は1190年代からの有力武家の大粛清前で、多くの武将が顔を揃えています。

1.は公的な行事、2.は出陣リストなので、これをミックスすることで文官・武官、そして武官で奥州出兵に参加しなかった顔ぶれもおさえることができます。

2.には144人の名前が挙げられているのでこちらをベースとし、2.に記載されていない人々を1.から補足するかたちをとりました。

なお、「御家人は(鎌倉殿のもとでは)平等」という建前はありますが、やはり厳然と序列はあったようです。

1.で「列御後人々」にリストされた面々が、2.ではほぼ番号順にならんでいます。

なので、やはりどちらも序列順に記載されたものと思われます。

リストの作成そのものが主目的ではなく、「『鎌倉殿の13人』の御朱印」を書くための整理リスト的なものなので、ネタ元はほとんどWeb検索で深掘りはしていません。

よって間違いや異説もあるかと思いますが、とりあえず概略的に一気にまとめてみました。

※ 表中★マークは「13人の合議制」参画メンバーです。

※ 文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩に記載されていない人物のみ

これをみると序列上位はほとんど清和源氏で占められています。

頼朝公の実弟の範頼公の上に信濃源氏の平賀義信、甲斐源氏の安田義定がいます。

また、北條時政の上にも加々美、大内、足利、山名などの錚々たる清和源氏の武将がいます。

もしもこれらの甲斐、信濃、上野・下野の清和源氏が結束して頼朝公と事を構えたら、頼朝公でも、ましてや北条氏でもいかんともしがたかったとみられます。

(誰が主導権を握るかの問題はありますが。)

頼朝公、あるいは北条氏がこれら清和源氏の勢力削減に注力したのは、このような緊迫した力関係があったためとみられます。

じっさい、一時的に粛清によって彼らの力を弱めたとはいえ、鎌倉幕府(北条氏)は、足利氏・新田氏など、清和源氏を中心とした勢力に滅ぼされています。

また、源平合戦は「東国の源氏と西国の平氏のたたかい」と見る向きも多いかと思いますが、上の表をみると「坂東八平氏」と称される桓武平氏の流れ、藤原氏、そして「武蔵七党」といわれる武士団が多いことがわかります。

なので、源平合戦は実質的には西日本の公家的な武士団と東日本の武家的な(主従関係の堅固な)武士団の戦いとみることができるかもしれません。

今後はこの顔ぶれのうち、所縁の寺社の御朱印をいただいている例からUPしていきたいと思います。

(頼朝公に敵対した武将もとりあげます。)

------------------------------

上の表で、本拠地とみられる場所を現在の市町名で載せてみました。

鎌倉周辺に限らず、広く東日本一帯に広がっていることがわかります。

今回のGWで、これらの武将ゆかりの地を回ってみるのも面白いかもしれません。

【 BGM 】

■ By your side - 西野カナ

■ 君がいない世界は切なくて - CHIHIRO feat. KEN THE 390

■ Over and Over - Every Little Thing

■ Butterfly - 木村カエラ(Cover)

■ For Our Days - 川田まみ (LIVE)

現在、「鎌倉殿の13人と御朱印」を随時UP中ですが、意外に対象となる寺社がありません。

とくに鎌倉時代初期に開創の寺院はかなりの古刹なので、そうそうみつかるものではありません。

そこで、御家人の範囲を広げることにしました。

ボリュームのある■ 建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩をベースに以下のリストを加えてエリア別にシャッフルしてみました。

なんと計445名になりました。

1.建久元年(1190年)十一月七日 頼朝公上洛参院御供輩 → 原典(国会図書館D.C)

2.文治元年(1185年)十月廿四日 南御堂(勝長壽院)供養供奉者 → 原典(国会図書館D.C)

3.文治五年(1189年)六月九日の鶴岡八幡宮五重塔供養供奉者 → 原典(国会図書館D.C)

4.文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原典(国会図書館D.C)

5.建久元年(1190年)十一月十一日 六條若宮・石淸水八幡宮御參供奉者 → 原典(国会図書館D.C)

原典の『吾妻鏡』は通称表記が多く、表記ゆれも多いのでほとんどパズル状態になりました(笑)。

あくまでも御家人のリストがメインなので、内容については掘り下げておらず、これを保証するものではありません。

かなりの誤認や誤記があるかと思いますが、これについては記事を書いていくなかで整理・訂正していきたいと思います。

なお、このバージョンの内容は下記の方法で収集しました。

1.原則としてWeb検索によりました。

2.検索情報元は史料(『吾妻鏡』『玉葉』など)、物語(『源平盛衰記』『源平闘諍録』など)、系図類(『尊卑文脈』『続群書類従』『新訂寛政重修諸家譜』、各家系図など)、および市町村資料です。

3.ただし市町村資料(現地教育委員会等の掲示含む)は「~といわれています。」「~とみられます。」などの推定調が目立ちました。

4.どうしても調べがつかなかった御家人は末尾にまとめてあります。

それではリストいきます。

なお、表中★がついている御家人は、「十三人の合議制」の構成メンバーです。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3

---------------------------------

2022/04/29 UP

現在、「鎌倉殿の13人と御朱印」を随時UP中ですが、思いつくままに漫然と書いていくのもどうかと思いましたので、まずは対象者がどれだけいるのか調べてみました。

対象は鎌倉幕府草創期の「御家人」としました。

「御家人」にはどういう人々が名を連ねていたのでしょうか。

Wikipediaによると「鎌倉幕府が成立すると鎌倉殿と主従関係を結び従者となった者を、鎌倉殿への敬意を表す『御』をつけて御家人と呼ぶようになった。」とあります。

鎌倉幕府の記録とされる『吾妻鏡』には、頼朝に従った武者たちを名簿的にあらわした記事がいくつかあります。

たとえば、

1.文治五年(1189年)六月九日の鶴岡八幡宮五重塔供養供奉者 → 原本(国会図書館D.C)

2.文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原本(国会図書館D.C)

鎌倉幕府成立の時期についてはさまざまな説がありますが、文治元年(1185年)が有力説で、1.2の記事はいずれもこれより後です。

またこの時期は1190年代からの有力武家の大粛清前で、多くの武将が顔を揃えています。

1.は公的な行事、2.は出陣リストなので、これをミックスすることで文官・武官、そして武官で奥州出兵に参加しなかった顔ぶれもおさえることができます。

2.には144人の名前が挙げられているのでこちらをベースとし、2.に記載されていない人々を1.から補足するかたちをとりました。

なお、「御家人は(鎌倉殿のもとでは)平等」という建前はありますが、やはり厳然と序列はあったようです。

1.で「列御後人々」にリストされた面々が、2.ではほぼ番号順にならんでいます。

なので、やはりどちらも序列順に記載されたものと思われます。

リストの作成そのものが主目的ではなく、「『鎌倉殿の13人』の御朱印」を書くための整理リスト的なものなので、ネタ元はほとんどWeb検索で深掘りはしていません。

よって間違いや異説もあるかと思いますが、とりあえず概略的に一気にまとめてみました。

※ 表中★マークは「13人の合議制」参画メンバーです。

※ 文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩に記載されていない人物のみ

これをみると序列上位はほとんど清和源氏で占められています。

頼朝公の実弟の範頼公の上に信濃源氏の平賀義信、甲斐源氏の安田義定がいます。

また、北條時政の上にも加々美、大内、足利、山名などの錚々たる清和源氏の武将がいます。

もしもこれらの甲斐、信濃、上野・下野の清和源氏が結束して頼朝公と事を構えたら、頼朝公でも、ましてや北条氏でもいかんともしがたかったとみられます。

(誰が主導権を握るかの問題はありますが。)

頼朝公、あるいは北条氏がこれら清和源氏の勢力削減に注力したのは、このような緊迫した力関係があったためとみられます。

じっさい、一時的に粛清によって彼らの力を弱めたとはいえ、鎌倉幕府(北条氏)は、足利氏・新田氏など、清和源氏を中心とした勢力に滅ぼされています。

また、源平合戦は「東国の源氏と西国の平氏のたたかい」と見る向きも多いかと思いますが、上の表をみると「坂東八平氏」と称される桓武平氏の流れ、藤原氏、そして「武蔵七党」といわれる武士団が多いことがわかります。

なので、源平合戦は実質的には西日本の公家的な武士団と東日本の武家的な(主従関係の堅固な)武士団の戦いとみることができるかもしれません。

今後はこの顔ぶれのうち、所縁の寺社の御朱印をいただいている例からUPしていきたいと思います。

(頼朝公に敵対した武将もとりあげます。)

------------------------------

上の表で、本拠地とみられる場所を現在の市町名で載せてみました。

鎌倉周辺に限らず、広く東日本一帯に広がっていることがわかります。

今回のGWで、これらの武将ゆかりの地を回ってみるのも面白いかもしれません。

【 BGM 】

■ By your side - 西野カナ

■ 君がいない世界は切なくて - CHIHIRO feat. KEN THE 390

■ Over and Over - Every Little Thing

■ Butterfly - 木村カエラ(Cover)

■ For Our Days - 川田まみ (LIVE)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)から

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)へ

13.鷲峰山 覚園寺(かくおんじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市二階堂421

真言宗泉涌寺派

御本尊:薬師如来

札所:鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第11番

建保六年(1218年)、薬師如来の眷属・十二神将のうちの「戌神」(伐折羅大将)が北条義時公の夢に現れ、これにより義時公が建立した大倉薬師堂が覚園寺の草創とされます。

永仁四年(1296年)、九代執権北条貞時公は外敵退散を祈念して大倉薬師堂を正式の寺に改めた(覚園寺の創建)といいます

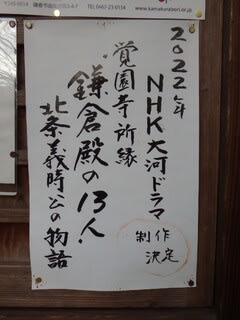

開基は北条貞時公、開山は京・泉涌寺の智海心慧律師とされます。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 大河ドラマ関連の掲示

現在は真言宗泉涌寺派となっていますが、当初は北京系律の本拠地で、律を中心に天台、東密(真言)、禅、浄土の四宗兼学の道場であったと伝わります。

元弘三年(1333年)、後醍醐天皇が勅願寺とされ、足利氏も祈願所として保護した名刹です。

『新編相模國風土記稿』の覚園寺の項に「覺園寺。鷲峰山 眞言院ト号ス。四宗兼学。京師泉涌寺末。本尊薬師。長八尺。運慶作。鎌倉志ニハ。宅間作ト云ヘリ。及日光。月光。十二神。各長五尺。宅間作。古昔大倉薬師堂。或ハ大倉新御堂ト称セリ。(略)此堂ハ建保六年(1218年)七月。北條義霊夢ニ因テ創立アリシ所ナリ。(略)永仁四年(1296年)。北條貞時本願主トナリ。一寺トナシテ。今ノ山寺号を負セ。僧智海ヲ延テ。開山始祖トス。(略)元弘三年(1333年)十二月、綸旨ヲ下サレ。勅願寺トセラル。延元元年(1336年)足利直義祈祷ヲ命ス。」とあり、後醍醐帝から勅願寺を賜り足利直義も祈祷を請じたことがわかります。

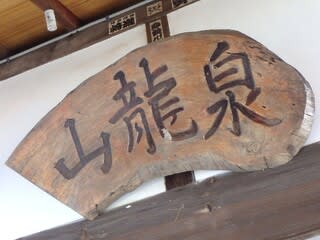

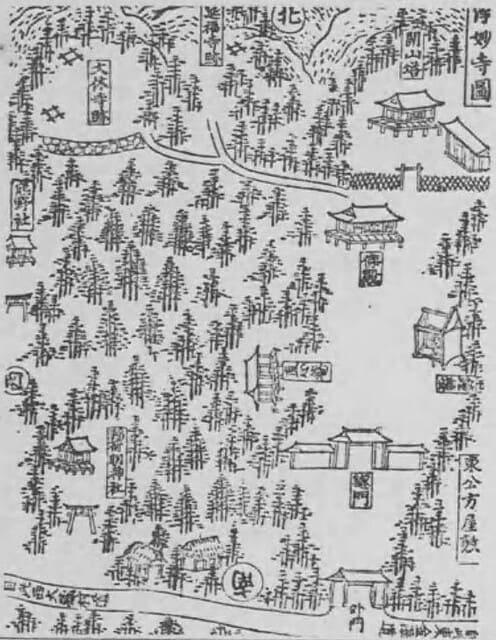

同書には「地蔵堂 舊クヨリ黒地蔵ト呼称シ。又里俗ハ火燒地蔵ト唱フ。此堂舊クハ鎌倉海濱ニ在シヲ。理智光寺開山僧願行。此ニ移セシナリ。時ニ此像霊佛ニシテ奇瑞多カリシ事。(略)住吉社。村の鎮守トス。神明宮。春日社。棟立井。山上ニアリ。古伝ニ弘法大師井ヲ穿テ。閼伽ノ料トセシト云フ。鎌倉十井ノ一ナリ。弘法大師護摩壇蹟。寺後ノ山上ニ平石アリ。其石上ニ護摩ヲ燒シ蹟ト云フ穴アリ。(略)塔頭。昔時四宇アリ。持寶院。龍泉院。比奈寺。五峰寺等ナリ。今ハ其遺●定カナラス。」とあり、弘法大師に所縁の深い寺院であること、また黒地蔵の堂宇は、もとは鎌倉の浜辺にあったことを示唆しています。

また、『新編鎌倉志』には「本尊、薬師、日光、月光、十二神何れも宅間法眼作と云ふ。(略)薬師堂谷(やくしどうがやつ)と有は此地の事なり。健保六年(1218年)七月九日右京兆義時、大倉郷に一堂を建立し、運慶が所造の薬師の像を安置す。(略)建長三年(1251年)十月、薬師堂谷焼亡、二階堂に及ぶ。南の方宇佐美判官が荏柄の家より到るとあり。義時建立の薬師堂、号大倉大御堂とあり。然れば当寺建立の前より薬師堂有しと見へたり。」とあり、永仁四年(1296年)の北條貞時による当寺創建の前に、義時建立の薬師堂(大倉大御堂)があったことを記しています。

入口正面の愛染堂と堂内の諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初胡桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。

『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項に「覚園寺域内左方ニアリ。古ハ胡桃ヶ谷(浄妙寺村ノ麓)ニ在シトソ。故ニ胡桃山 千秋大楽寺と号ス。此ニ移セシ年代伝ハラス。開山ハ公珍ト云フ。本尊不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク。暦應四年(1341年)二月。基氏ノ慈母。十三年ノ忌ニ佛事ヲ執行ス。永享元年(1429年)二月回禄ニ罹レリ。鎌倉九代後記曰。永享元年二月永安寺並大楽寺炎上。按スルニ此所ヨリ永安寺二程近シ。サテハ此頃。既ニ当所ニ移レルコト識ルヘシ。」とあり、不動尊像は大山寺と所縁をもたれること、大楽寺の焼失と移転の経緯などが記されています。

胡桃ヶ谷は浄明寺と瑞泉寺の中間あたりで、永安寺は瑞泉寺総門近くにあったとされます。

これに、↑ の『新編相模國風土記稿』『新編鎌倉志』の記述を重ね合わせると、胡桃ヶ谷の大楽寺は永享元年(1429年)に大火で焼失し、覚園寺のある薬師堂谷(覚園寺の左方)に移転、明治初年に廃寺となり覚園寺に吸収され、堂宇や尊像は覚園寺愛染堂として遺された、という流れも考えられます。

----------

覚園寺には広めの駐車場がありますが、やはりアクセス道が狭いのと、鎌倉宮あたりからの道行きは雰囲気もあるので、徒歩でのアクセスをおすすめします。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 山内入口

鎌倉宮の社頭を左に折れて北側に向かう小川沿いの道を進みます。

途中、蒲原有明旧居跡 (川端康成仮寓跡)があります。

この道は鎌倉有数のハイキングコース・天園ハイキングコースの登り口にもあたるので、週末など、かなりの数ハイカーが入り込みます。

進むにつれて、正面の風格ある山門が近づいてきます。

参道をまっすぐに受けずやや斜に受ける階段と山門が、かえって安定感を感じさせる粋な構えです。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門の寺号提灯

石段の上に構える山門は、桟瓦葺切妻屋根の四脚門。本柱からの腕木、肘木の持ち出しが長く、実質は棟門ないし高麗門と見る専門家もいるようです。

【写真 上(左)】 山門から

【写真 下(右)】 庫裡?

こちらをくぐって右手に、北条氏の「三つ鱗」紋が掲げられた庫裡?。

適度に木々が茂った山内は、四季折々に落ち着いた風情を楽しめます。

【写真 上(左)】 早春の山内

【写真 下(右)】 梅雨の山内

【写真 上(左)】 秋の山内-1

【写真 下(右)】 秋の山内-2

正面の仏殿が本堂のようにみえますが、こちらは愛染堂で、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。

その右手には客殿らしき建物があります。

【写真 上(左)】 愛染堂と客殿?

【写真 下(右)】 客殿?

【写真 上(左)】 梅雨の愛染堂

【写真 下(右)】 秋の愛染堂

愛染堂手前右に手水舎、左手には鐘楼。

【写真 上(左)】 手水舎

【写真 下(右)】 鐘楼

【写真 上(左)】 愛染堂

【写真 下(右)】 愛染堂向拝

銅板葺入母屋造(違うかもしれぬ)で、軒を重ねて向拝が張り出されています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ梁で、その両よこには端正な花頭窓はあるものの、全体にスクエアできっちりまとまった印象です。

【写真 上(左)】 よこからの向拝

【写真 下(右)】 斜めからの向拝

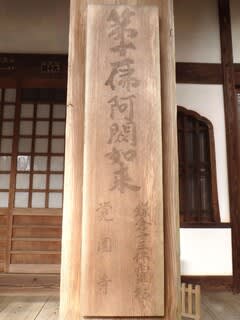

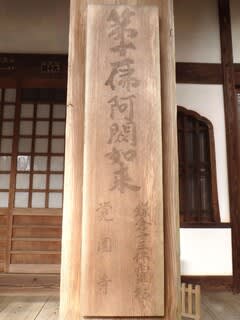

向かって右の向拝柱には「第十一佛阿閃如来」の鎌倉十三仏霊場の札所板。

【写真 上(左)】 鎌倉十三霊場仏の札所板

【写真 下(右)】 露天

向拝正面は4枚の腰付き格子硝子扉の引き違いで、正面がわずかに開かれていますが、中は暗くてはっきりとは見えません。

向拝の掲示によると、中尊が愛染明王(鎌倉時代後期)、左脇侍(向かって右)に不動明王(鎌倉時代後期)、右脇侍(向かって左)に阿閃如来(鎌倉時代)という構成で、阿閃如来は鎌倉十三仏霊場第11番の札所本尊です。

『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項には「(本尊)不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク」とあります。

大楽寺は室町時代の永享元年(1429年)2月に焼失していますが、上記の尊像は焼失を免れたのかもしれません。

北条義時公所縁の寺院なので、堂前には”鎌倉殿の13人”関連の掲示がありました。

【写真 上(左)】 ”鎌倉殿の13人”関連掲示

【写真 下(右)】 愛染堂と拝観受付

愛染堂前を左手に進むと、本堂エリアの拝観受付です。

新型コロナ禍前は、入山料500円で本堂エリア内のご案内をいただけるシステムでしたが、現在は随時拝観できるようになっています。

詳細は→こちら。

【写真 上(左)】 拝観受付と本堂エリア

【写真 下(右)】 本堂(山門前掲示板より)

正直に白状すると(笑)、筆者は本堂エリアの拝観はしたことがなく、御本尊も地蔵尊も拝観受付手前からの遙拝です。

なので、現時点ではこのエリアのご案内をする資格はありません。

機会をみてじっくり拝観し、追記したいと思います。

なお、拝観料をおさめた先の境内(本堂エリア内)での写真動画撮影、写生、飲食はできません。

本堂エリア内には、御本尊薬師如来(薬師三尊)と十二神将が御座す本堂(薬師堂)、旧内海家住宅、十三佛やぐら、千躰地蔵尊、黒地蔵尊の地蔵堂、六地蔵尊などの見どころがあります。

詳細については公式Webをご覧ください。

【写真 上(左)】 地蔵堂

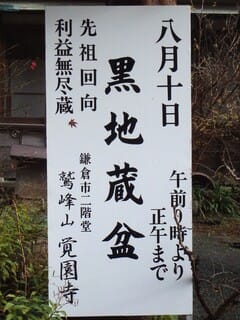

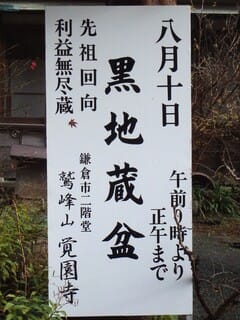

【写真 下(右)】 「黒地蔵盆」の案内

黒地蔵尊は鎌倉時代の作といわれ、地獄で業火に焼かれる罪人の苦しみを和らげようと、獄卒の代わりに火焚きをしたために焼け焦げてしまったという縁起が伝わります。

そばにある千躰地蔵尊は黒地蔵尊の分身とされ、毎年8月10日の深夜に行われる「黒地蔵盆」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。

『新編鎌倉志』には「(覚園寺)地蔵堂 地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ。【鎌倉年中行事】には黒地蔵と有て、(足利)持氏参詣の事みへたり。相伝ふ、此地蔵、地獄を廻り、罪人の苦みを見てたへかね。自ら獄卒にかはり火を燒、罪人の焔をやめらるゝとなり。是故に、毎年七月十三日の夜、男女参詣す。数度彩色を加へけれども、又一夜の内に本の如黒くなるとなん。(略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、黒地蔵尊の縁起を伝えています。

御朱印は拝観受付にて拝受できます。

こちら様もご親切なご対応です。

こちらの札所は、鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第11番(阿閃如来)の3つ。

別に御本尊・薬師如来の御朱印を授与されているので、御朱印は4種となります。

無申告の場合の御朱印は不明ですが、相州二十一ヶ所霊場の御朱印は申告制だと思います。

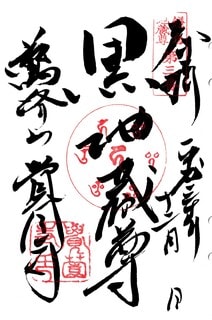

〔 御本尊・薬師如来の御朱印 〕

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

鎌倉二十四地蔵霊場第3番の札所本尊は、地蔵堂に御座す「黒地蔵尊」です。

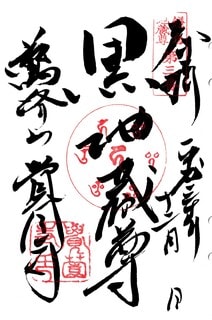

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は御寶印で、円のなか中央に地蔵菩薩の種子「カ」、周囲はおそらく六地蔵尊の種子と思われます。

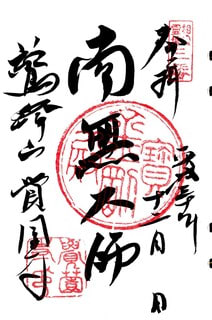

〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

相州二十一ヶ所霊場第3番の札所本尊はお大師さまと思われますが、御座所はよくわかりません。

愛染堂前と拝観受付前で、御宝号、光明真言などをお唱えしました。

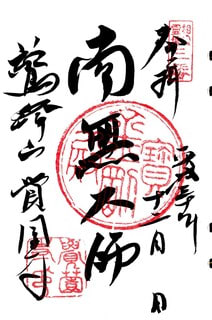

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳

〔 鎌倉十三仏霊場第11番(阿閃如来)の御朱印 〕

鎌倉十三仏霊場第11番の札所本尊は、愛染堂に御座す阿閃如来です。

●主印は阿閃如来の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

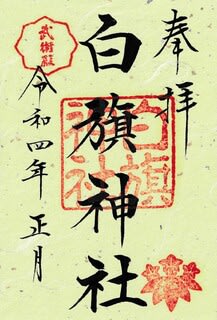

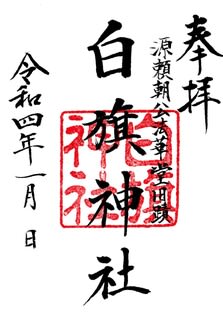

14.(西御門/大蔵)白旗神社(にしみかどしらはたじんじゃ)

鎌倉市西御門2ー1

御祭神:源頼朝公

頼朝公が鎌倉入りして設けた御所(居宅)は現在の清泉小学校(雪ノ下三丁目)あたりとみられ、「大倉御所」といわれます。

頼朝公がこの御所で施政したため大倉幕府とも呼ばれますが、この時代に「幕府」の呼称はなかったというのが通説です。

白旗神社はこの大倉御所跡のちょうど北側に御鎮座で、社頭前からの50数段の階段をのぼったところが頼朝公の墓所です。

こちらの白旗神社は、鶴岡八幡宮境内社の白旗神社と区別するため(西御門)白旗神社とも呼ばれますが、ここでは白旗神社と表記します。

【写真 上(左)】 大倉御所跡からの参道

【写真 下(右)】 社頭

白旗神社御鎮座の地はすこぶる複雑な変遷を辿っているので、まずは概略を記した現地掲示を引用します。

「この地はもと源頼朝公居館(幕府)の北隅で持仏堂があり、石橋山の合戦にあたって髻の中に納めて戦ったという小さな観音像が安置され頼朝公が篤く信仰していた。正治元年(一一九九)一月十三日頼朝公が亡くなるとここに葬り法華堂と呼ばれ毎年命日には将軍が参詣し仏事を執り行い多くの武将も参列した。その後鶴岡八幡宮の供僧『相承院』が奉仕して祭祀を続け、明治維新に際し寺は白旗神社に改められ源頼朝公を祭神として今日に至っている。現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和四十五年に源頼朝公報恩会の方々の篤志によって造営されたものである。」(白旗神社)

「この平場は鎌倉幕府を開いた源頼朝の法華堂(墳墓堂)が建っていた跡です。(略)建久10年(1199)に頼朝が53歳で没すると、法華堂は幕府創始者の墳墓堂として、のちの時代の武士たちからもあつい信仰を集めました。鎌倉幕府滅亡後も法華堂は存続しましたが、17世紀の初頭までには堂舎がなくなり、石造りの墓塔が建てられました。現在の墓域は、安永8年(1779)に薩摩藩主島津重豪によって整備されたものです。」(頼朝公墓所)

白旗神社の創立は明治5年なので、それ以前の文献に白旗神社の記述はなく、法華堂と記されています。

『新編鎌倉志』の法華堂の項には「西御門の東の岡なり。相傳、頼朝持佛堂の名也。【東鑑】に、文治四年(1188年)四月廿三日、御持佛堂に於て、法華経講読始行せらるとあり此所歟。同年七月十八日、頼朝、専光坊に仰て曰。奥州征伐の為に潜に立願あり。汝留守に候じ、此亭の後の山に梵字を草創すべし。年来の本尊正観音の像を安置し奉ん為なり。同年八月八日御亭の後山に攀登り、梵字営作を始む。先白地に假柱四本を立、観音堂の号を授くとあり。今雪下相承院領するなり。頼朝の守本尊正観音銀像も、相承院にあり。今此には彌陀、幷如意輪観音・地蔵像あり。地蔵は、本報恩寺の本尊なりしを、何れかの時か此に移す。(略)此法華堂を、右大将家法華堂と云なり。」とあります。

また、『新編相模国風土記稿』の法華堂の項には「頼朝ノ墳墓堂ニシテ。元ハ持佛堂ナリ。故ニ土俗ハ頼朝持佛堂トモ称ス。正治元年(1199年)正月十三日頼朝薨ス(略)同二年正月十三日頼朝の小祥ニヨリ。法会ヲ行ハル。此時始テ法華堂ノ称アリ。(略)三尊彌陀ヲ本尊トセシカ。佛体損セシ故。今ハ傍ニ移シ。如意輪観音ヲ本尊トス。地蔵(報恩寺ノ本尊ナリシカ彼寺廃セシ後此ニ安スト云フ)(略)相承ヲ別当タリ。」

「什寶。正観音像一軀 銀佛ニテ立身長二寸頼朝ノ守護佛。髻観音ナリ。」とあります。

一方、頼朝公墓所(頼朝墓)についてみてみると、

『新編鎌倉志』には「法華堂の後の山にあり。【東鑑脱漏】に、法華堂西の岳上に、右幕下の御廟を安ず」とあり、『新編相模国風土記稿』には「堂後ノ山上に五輪塔一基ヲ建ツ。」とあります。

法華堂と頼朝公墓所(頼朝墓)の位置関係がどうもわかりにくいので、上記資料を参考に年表風にまとめてみました。

1.文治四年(1188年)4月23日、御持佛堂に於て法華経講読始行。

2.同年8月8日御亭(御持佛堂)の後山に梵字営作。假柱四本を立て観音堂の号を授く。

(この観音堂に頼朝公の守護佛正観世音菩薩(髻観音)を奉安?。持佛堂とも称す?。)

(もとの御持佛堂には阿彌陀三尊、如意輪観世音菩薩、地蔵菩薩を奉安?)

3.正治元年(1199年)正月13日頼朝公薨す。後に頼朝公御廟を安ず。(→頼朝公墓所)

4.正治二年(1200年)正月13日の法会時、もとの御持佛堂(?)を法華堂と改める。

5.同時期に観音堂(持佛堂)は墳墓堂と改める。

6.法華堂は、鶴岡八幡宮寺の僧坊「相承院」が護持する。

7.17世紀の初頭までに墳墓堂が失われる。

8.安永8年(1779年)頼朝公墓所が薩摩藩主島津重豪によって整備される。

9.明治初年の神仏分離令施行に伴い法華堂は撤去され、明治5年10月白旗神社が建立。

10.現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和45年に造営。

上記のうち、1.4.9.10が現在の白旗神社、2.3.5.7.8が現在の頼朝公墓所を示すとみられますが、頼朝公墓所の広さからみると、堂宇は一旦墓所周辺(山上)に整備され、のちに一部が現社地に移動したのかもしれません。

なお、頼朝公の守護佛正観世音菩薩(髻観音)は、現在扇ガ谷の鎌倉歴史文化交流館で展示されている模様です。(同館twitterより)

頼朝公墓所の下の公ゆかりの法華堂ですから、神社創立の際に御祭神を頼朝公とし、白旗神社を号したことは自然な流れとみられますが、「猫の足あと」様Webページ掲載の「神奈川県神社誌」には、以下のような文章があります。

「然しながら頼朝公を白旗大明神として祀ったのは相当古く、応安六年(一三七三)十一月十五日西御門の報恩寺(廃寺)境内に洞(堂?)が祀られていたと記録にある。」

報恩寺、白旗明神社ともに記録があります。

■『新編鎌倉志』

○報恩寺舊跡 附白旗明神社

「報恩寺舊跡は、西御門の西の谷にあり。当寺の本尊、今法華堂にあり。」

○白旗明神社

「寺滅して社も又亡ぶ。義堂祭白旗神文あり。其略に云、應安六年(1373年)冬、南陽山報恩護國禅寺、白旗大明神靈祠成るとあり。」

■『新編相模国風土記稿』

●報恩寺廃蹟

「南陽山報恩護國寺ト号セシ禅刹ニテ。應安四年(1371年)上杉兵部大輔能憲ノ起立ナリ。(略)其後何レノ頃廃寺トナリシヤ詳ナラス。当時(寺?)ノ本尊地蔵ハ。今法華堂ニ安セリ。境内ニ。白旗明神社在シトナリ。是モ寺滅シ頃。共ニ廃セシナルヘシ。今址タニナシ。應安六年(1373年)十一月起立セシモノナリ。」

報恩寺(廃寺)は法華堂の西側にあり、御本尊地蔵菩薩は廃寺ののちに法華堂に遷られたとされますが、その報恩寺内に應安六年(1373年)の時点で白旗明神社が祀られていたというのです。

こちらの御祭神は不明ですが、上記の「神奈川県神社誌」の文章は、この報恩廃寺の白旗明神社と(西御門)白旗神社の関係性を示唆するものともみられます。

また、報恩寺から法華堂に遷られた地蔵菩薩等は、明治のはじめに法華堂が廃されたときに満光山 来迎寺に遷られたとされています。

詳細はつぎの「15.満光山 来迎寺」をご覧ください。

【写真 上(左)】 正面階段上が頼朝公墓所

【写真 下(右)】 社頭(通常)

海がわから広がる鎌倉の平地が、北山にさしかかるところにあります。

週末は観光客のすがたもちらほら見られますが、ごったがえす若宮大路あたりと比べると落ち着いた趣。

あたりにどこかもの寂びた空気がただよっているのは、山裾という場所柄だけでなく、頼朝公の墓所であること、宝治元年(1247年)の宝治合戦で三浦一族500余名が自刃したという凄絶な歴史も影を落としているのかもしれません。

なお、宝治合戦で三浦一族が籠もった法華堂は、ここから少し東の山腹にある「法華堂跡」(北条義時法華堂跡)という説もあります。

こちらは『吾妻鏡』に「頼朝の法華堂の東の山をもって墳墓となす」と記された地とみられています。

北条義時法華堂跡の山上に、大江広元の墓所があります。

【写真 上(左)】 社頭(正月)-1

【写真 下(右)】 社頭(正月)-2

【写真 上(左)】 正月の拝殿

【写真 下(右)】 本殿

社頭に石灯籠一対、狛犬一対、鳥居は貫の突き出しのない神明鳥居系。

拝殿は銅板葺の神明造、本殿は銅板葺の一間社流造とみられます。

【写真 上(左)】 拝殿扁額

【写真 下(右)】 幟

境内にはためく幟には「白旗大明神」、拝殿向拝の扁額には「白旗明神」とあり、往年の神仏習合の歴史を伝えているかのよう。

法華堂の護持を司っていた相承院(頓覚坊)は『鶴岡八幡宮寺供僧次第』などにみられる「鶴岡二十五坊」のひとつです。

階段上の頼朝公墓所は相当な広さがあり、かつて堂宇があったことをうかがわせます。

墓石や手水石には源氏の「笹竜胆」紋だけでなく、なぜか薩摩の島津家の「轡十文字」紋がみられます。

幕末に墓所が荒れた際、頼朝公の子孫を称する薩摩藩主・島津重豪が整備して「轡十文字」を刻んだものとされています。(島津氏整備・寄進の石碑もあります。)

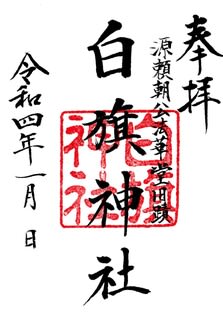

白旗神社は通常非常駐で、御朱印の授与は原則正月三が日に限られ、書置ながら鎌倉屈指のレア御朱印として知られています

(西御門)白旗神社の御朱印

15.満光山 来迎寺(らいこうじ)

公式Web

鎌倉市西御門1-11-1

時宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:鎌倉三十三観音霊場第5番、鎌倉二十四地蔵霊場第2番、鎌倉十三仏霊場第10番、鎌倉郡三十三観音霊場第8番

鶴岡八幡宮の東側、西御門にある時宗寺院で、複数の現役霊場の札所を兼務されています。

鎌倉には来迎寺を号する寺院が西御門と材木座にあり、区別するためからか西御門来迎寺(にしみかどらいこうじ)と呼ばれます。

寺伝(公式Web)によると、永仁元年(1293年)の鎌倉大地震で亡くなった村民を供養するため一向上人により創建。

『新編鎌倉志』の来迎寺の項には「高松寺の南隣なり。時宗、一遍上人開基、藤澤清浄光寺の末寺なり。」とあります。

また、『新編相模国風土記稿』には「時宗。藤澤清浄光寺末。一遍の創建ナリ。本尊阿彌陀ヲ安ス。」とあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 八雲神社

横浜国大附属鎌倉中学校の東側の路地を山側に向かいます。

この路地は山裾で行き止まりとなり、みどころは来迎寺のほかには石川邸(旧里見邸)くらいしかないので、週末でも閑静な住宅街です。

T字路の右手に八雲神社、そのよこの階段の上が来迎寺です。

こちらの(西御門)八雲神社は『新編相模国風土記稿』記載の「字大門の天王社」とみられていますが、来迎寺との関係は定かではありません。

西御門の氏神社で、旧村社に列格していたとされます。

また、頼朝公起立と伝わる太平寺(廃寺)はこのあたりと伝わり、来迎寺の参道脇に「大平寺跡」の石碑が建っています。

【写真 上(左)】 参道階段

【写真 下(右)】 札所標

参道階段右手には、鎌倉三十三観音、鎌倉二十四地蔵、鎌倉十三仏の札所標。

真新しい階段を昇ると視界が開け、左手に庫裡。もうひと昇りすると本堂です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂扁額

参道階段は東向きで、本堂前で南面する本堂に向きを変える曲がり参道です。

本堂は入母屋造本瓦葺の堂々たる構えで、軒下に向拝柱を置いています。

水引虹梁両端に草花紋様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

本瓦葺の軒丸瓦には時宗の宗紋「隅切三(すみきりさん)」が置かれ、向拝正面桟唐戸の上には山号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 向拝-1

【写真 下(右)】 向拝-2

山内掲示によると、本堂には御本尊阿弥陀如来と地蔵菩薩像、如意輪観世音菩薩像が奉安されています。

御本尊の阿弥陀如来は鎌倉十三仏霊場第10番の札所本尊です。

地蔵菩薩像は廃寺となった報恩寺の御本尊で宅間浄宏の作と伝わり、岩を模した台座のうえに御座されることから「岩上地蔵尊」と呼ばれ、鎌倉二十四地蔵霊場第2番の札所本尊です。

中世禅刹で流行した「法衣垂下」の技法を用いた代表作として知られています。

如意輪観世音菩薩像は「鎌倉でもっとも美しい仏像」と賞される名作で、鎌倉特有の技法とされる「土紋」が鮮やかなことで知られ、鎌倉三十三観音霊場第5番の札所本尊です。

〔 関連記事 〕

■ 東京都区内の如意輪観音の御朱印

『新編相模国風土記稿』の法華堂の項には「頼朝ノ墳墓堂ニシテ。元ハ持佛堂ナリ。故ニ土俗ハ頼朝持佛堂トモ称ス。(略)三尊彌陀ヲ本尊トセシカ。佛体損セシ故。今ハ傍ニ移シ。如意輪観音ヲ本尊トス。地蔵(報恩寺ノ本尊ナリシカ彼寺廃セシ後此ニ安スト云フ)」とあり、地蔵尊は報恩寺→法華堂→来迎寺と遷られたのではないでしょうか。

来迎寺の公式Webには、「客仏として如意輪観世音菩薩、岩上地蔵菩薩、跋陀婆羅尊者が祀られています。客仏の三体は源頼朝公の持仏堂の後身である法華堂(現在の源頼朝公の墓所付近)に安置されておりましたが、明治初年の神仏分離令を機に来迎寺へ移されました。」と明記されています。

ちなみに跋陀婆羅尊者は、寺院(とくに禅刹)の浴室の守護神とされます。

如意輪観世音菩薩像と岩上地蔵菩薩像は県指定文化財、跋陀婆羅尊者像は市指定文化財に指定されている、知る人ぞ知る「仏像の寺」です。

御朱印は庫裡にて拝受できますが、新型コロナ禍中は事前確認してからの参拝がベターかもしれません。

〔 御本尊・阿弥陀如来(鎌倉十三仏霊場第10番)の御朱印 〕

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

16.鶴岡八幡宮

鎌倉市雪ノ下2-1-31

御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后

旧社格:旧国幣中社、別表神社

元別当:(八幡宮寺)

17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社

鎌倉市雪ノ下2-1-31

御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后

旧社格:鶴岡八幡宮境内社、旧柳営社合祀

※正月のみの限定授与です。

18.旗上辨財天社

鎌倉市雪ノ下2-1-31

御祭神:辨財天

旧社格:鶴岡八幡宮境内社

札所:鎌倉・江ノ島七福神(辨財天)

16.鶴岡八幡宮、17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社、18.旗上辨財天社については、ものすごい量の史料が存在するので、別稿でまとめます。

19.巌窟堂 岩谷不動尊(いわやふどうそん)

不動茶屋のWeb

鎌倉市雪ノ下2-2-21

宗派不明

御本尊:不動明王

札所:

鎌倉ガイドでもあまり紹介されないお不動さまですが、古い歴史をもち、以前は巌窟(イハヤ)不動尊と呼ばれていました。

『新編鎌倉志』の巌窟不動の項には「巌窟(イハヤ)不動は、松源寺の西、山の根にあり。窟の中に、石像の不動あり。弘法の作と云ふ。【東鑑】に、文治四年(1188年)正月一日、佐野太郎基綱が巌窟の下の宅焼亡。鶴岡の近所たるに因て、二品頼朝宮中に参給ふとあり。此所の事あらん。此前の道を巌窟小路と云ふ。(中略)【東鑑】には、巌堂とあり。俗、或は岩井堂と云ふ。巌窟堂、今は教圓坊と云僧持分なり。昔は等覺院の持分なりけるにや。」とあります。

『鎌倉攬勝考』の巌窟不動尊の項には「【東鑑】に、窟堂又は岩屋堂、或は岩井堂と有るも、此所の事なり。日金地蔵のにしの山麓にて、窟中に石像の不動あり。弘法大師のさくといふ。此前の道路を岩屋小路と唱ふ。【東鑑】に、建長四年(1251年)五月五日、将軍家(宗譽)御方違の評定有て、亀が谷の方角を見定可申由仰にて、行義・行方・景頼等、彼六人を具して、巌窟のうしろの山上へ登るとあるも此地なり。昔は等覺院といふが別当なりしが、今は散圓坊といふ庵室の持とす。むかし等覺院別当のときは、日金堂をも兼持せしといふ。●に、等覺院といふは、十二院のうちなる巌覺院なるべし。」とあります。

以上から、弘法大師の御作と伝わる由緒正しい不動尊であることがわかります。

また、『新編相模国風土記稿』には「村西ニ巌窟アリ。濶三間許。高七尺。其中巌面ニ。不動ノ像。弘法ノ畵ク所ト云。ヲ彫ルノミ。今ハ堂宇ナシ。(中略)建久三年(1192年)五月。南御堂ニシテ。後白河法皇ノ御佛事。百僧供ヲ修セラレシ時。僧衆ノ内ニ。当堂ノ住侶ヲ加ラル。(中略)鎌倉志ニハ。巌窟不動ト挙。俗或ハ岩井堂ト云。今ハ教圓坊持ナリ。昔ハ等覺院鶴岡供僧。」とあります。

『吾妻鏡』(建久三年五月八日条)には、南御堂(勝長寿院)で行われた後白河法皇の四十九日法要には僧百が勤修し、その内訳は「鶴岡八幡宮供僧二十口、六所宮(六所社)二口、伊豆山(権現)十八口、筥根山(箱根権現)十八口、大山寺(阿夫利神社)三口、観音寺(不詳)三口、勝長壽院十三口、高麗寺(大磯・高来神社)三口、岩殿寺(逗子・岩殿寺?)二口、大倉観音堂(杉本寺)一口、巌窟一口、慈光寺(都幾川・慈光寺)十口、眞慈悲寺(日野・眞慈悲寺?)三口、浅草寺三口、弓削寺(小田原・飯泉観音?)二口、国分寺(海老名・国分寺?)三口也」と記され、巌窟堂が関東の大寺と並ぶ格式(ないし役割)をもっていたことがうかがえます。

『鎌倉攬勝考』の日金地蔵堂の項には「岩屋堂の東にて、山の半腹にあり。本尊地蔵、運慶作。右大将家、豆州謫居の頃より、御誓願有て、爰(ここ)に移し給ふといふ。別当日金山彌勒院松源寺といふ。真言新義。御室御所の末なり。」とあります。

こちらは、頼朝公が伊豆の日金山から勧請した日金地蔵尊(日金山松源寺)のとなりで、この界隈は頼朝公の信仰の場であった可能性がありますが、松源寺は廃寺となり、現在、日金地蔵尊は横須賀の東漸寺に遷られています。(→■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3)

【写真 上(左)】 横大路(窟小路)と入口

【写真 下(右)】 参道入口

鶴岡八幡宮から扇ガ谷に抜ける横大路(窟小路)は観光客の姿もみられますが、小町通りほどの雑踏はなく、落ち着いたたたずまいです。

【写真 上(左)】 石碑

【写真 下(右)】 境内

岩谷不動尊はこの道の北(山側)の小径を入った不動茶屋横に御座します。

横大路(窟小路)沿いの門柱には「巌窟不動尊」、その横には「不動茶屋」の幟、ラーメンが売りらしく、美味しそうなメニューも掲出されています。

左に古色を帯びた「不動尊」の石碑、右手に整然と庚申様や板碑、石塔が並ぶブロック塀沿いに進むと、そのおくに木の鳥居と不動堂。

左手の覆堂のなかにもお不動さまが御座しています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 不動堂

堂宇の背後は岩壁でやぐららしきものもみえます。

周囲はほの暗く、パワスポ的雰囲気が感じられます。

御本尊は石佛の不動明王立像です。

不動茶屋のWebには「この像は弘法大師の作とも言われています。永い年月の間にお不動様の像も風化し、後に石の像が作られ今に至っております。」とあります。

こちらのお不動様は、古くは背後の岩窟のなかに祀られていたようです。

御朱印は不動茶屋にて書置のものを拝受しましたが、当然のことながら営業時間内しか拝受できません。

〔 御本尊・岩谷不動尊の御朱印 〕

これでA.朝夷奈口はひとまず校了です。

つぎは南側のB.名越口に進みます。

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)へ。

【 BGM 】

■ 地上に降りるまでの夜 - 今井美樹

→ ■ 今井美樹の名バラード25曲!

■ 永遠 ~小さな光~ - 詩月カオリ

■ YOU ARE NOT ALONE - 杏里

→ ■ 杏里の名バラード20曲!

■ 夢の途中 - KOKIA

→ ■ KOKIAの名バラード12曲

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)へ

13.鷲峰山 覚園寺(かくおんじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市二階堂421

真言宗泉涌寺派

御本尊:薬師如来

札所:鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第11番

建保六年(1218年)、薬師如来の眷属・十二神将のうちの「戌神」(伐折羅大将)が北条義時公の夢に現れ、これにより義時公が建立した大倉薬師堂が覚園寺の草創とされます。

永仁四年(1296年)、九代執権北条貞時公は外敵退散を祈念して大倉薬師堂を正式の寺に改めた(覚園寺の創建)といいます

開基は北条貞時公、開山は京・泉涌寺の智海心慧律師とされます。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 大河ドラマ関連の掲示

現在は真言宗泉涌寺派となっていますが、当初は北京系律の本拠地で、律を中心に天台、東密(真言)、禅、浄土の四宗兼学の道場であったと伝わります。

元弘三年(1333年)、後醍醐天皇が勅願寺とされ、足利氏も祈願所として保護した名刹です。

『新編相模國風土記稿』の覚園寺の項に「覺園寺。鷲峰山 眞言院ト号ス。四宗兼学。京師泉涌寺末。本尊薬師。長八尺。運慶作。鎌倉志ニハ。宅間作ト云ヘリ。及日光。月光。十二神。各長五尺。宅間作。古昔大倉薬師堂。或ハ大倉新御堂ト称セリ。(略)此堂ハ建保六年(1218年)七月。北條義霊夢ニ因テ創立アリシ所ナリ。(略)永仁四年(1296年)。北條貞時本願主トナリ。一寺トナシテ。今ノ山寺号を負セ。僧智海ヲ延テ。開山始祖トス。(略)元弘三年(1333年)十二月、綸旨ヲ下サレ。勅願寺トセラル。延元元年(1336年)足利直義祈祷ヲ命ス。」とあり、後醍醐帝から勅願寺を賜り足利直義も祈祷を請じたことがわかります。

同書には「地蔵堂 舊クヨリ黒地蔵ト呼称シ。又里俗ハ火燒地蔵ト唱フ。此堂舊クハ鎌倉海濱ニ在シヲ。理智光寺開山僧願行。此ニ移セシナリ。時ニ此像霊佛ニシテ奇瑞多カリシ事。(略)住吉社。村の鎮守トス。神明宮。春日社。棟立井。山上ニアリ。古伝ニ弘法大師井ヲ穿テ。閼伽ノ料トセシト云フ。鎌倉十井ノ一ナリ。弘法大師護摩壇蹟。寺後ノ山上ニ平石アリ。其石上ニ護摩ヲ燒シ蹟ト云フ穴アリ。(略)塔頭。昔時四宇アリ。持寶院。龍泉院。比奈寺。五峰寺等ナリ。今ハ其遺●定カナラス。」とあり、弘法大師に所縁の深い寺院であること、また黒地蔵の堂宇は、もとは鎌倉の浜辺にあったことを示唆しています。

また、『新編鎌倉志』には「本尊、薬師、日光、月光、十二神何れも宅間法眼作と云ふ。(略)薬師堂谷(やくしどうがやつ)と有は此地の事なり。健保六年(1218年)七月九日右京兆義時、大倉郷に一堂を建立し、運慶が所造の薬師の像を安置す。(略)建長三年(1251年)十月、薬師堂谷焼亡、二階堂に及ぶ。南の方宇佐美判官が荏柄の家より到るとあり。義時建立の薬師堂、号大倉大御堂とあり。然れば当寺建立の前より薬師堂有しと見へたり。」とあり、永仁四年(1296年)の北條貞時による当寺創建の前に、義時建立の薬師堂(大倉大御堂)があったことを記しています。

入口正面の愛染堂と堂内の諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初胡桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。

『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項に「覚園寺域内左方ニアリ。古ハ胡桃ヶ谷(浄妙寺村ノ麓)ニ在シトソ。故ニ胡桃山 千秋大楽寺と号ス。此ニ移セシ年代伝ハラス。開山ハ公珍ト云フ。本尊不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク。暦應四年(1341年)二月。基氏ノ慈母。十三年ノ忌ニ佛事ヲ執行ス。永享元年(1429年)二月回禄ニ罹レリ。鎌倉九代後記曰。永享元年二月永安寺並大楽寺炎上。按スルニ此所ヨリ永安寺二程近シ。サテハ此頃。既ニ当所ニ移レルコト識ルヘシ。」とあり、不動尊像は大山寺と所縁をもたれること、大楽寺の焼失と移転の経緯などが記されています。

胡桃ヶ谷は浄明寺と瑞泉寺の中間あたりで、永安寺は瑞泉寺総門近くにあったとされます。

これに、↑ の『新編相模國風土記稿』『新編鎌倉志』の記述を重ね合わせると、胡桃ヶ谷の大楽寺は永享元年(1429年)に大火で焼失し、覚園寺のある薬師堂谷(覚園寺の左方)に移転、明治初年に廃寺となり覚園寺に吸収され、堂宇や尊像は覚園寺愛染堂として遺された、という流れも考えられます。

----------

覚園寺には広めの駐車場がありますが、やはりアクセス道が狭いのと、鎌倉宮あたりからの道行きは雰囲気もあるので、徒歩でのアクセスをおすすめします。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 山内入口

鎌倉宮の社頭を左に折れて北側に向かう小川沿いの道を進みます。

途中、蒲原有明旧居跡 (川端康成仮寓跡)があります。

この道は鎌倉有数のハイキングコース・天園ハイキングコースの登り口にもあたるので、週末など、かなりの数ハイカーが入り込みます。

進むにつれて、正面の風格ある山門が近づいてきます。

参道をまっすぐに受けずやや斜に受ける階段と山門が、かえって安定感を感じさせる粋な構えです。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門の寺号提灯

石段の上に構える山門は、桟瓦葺切妻屋根の四脚門。本柱からの腕木、肘木の持ち出しが長く、実質は棟門ないし高麗門と見る専門家もいるようです。

【写真 上(左)】 山門から

【写真 下(右)】 庫裡?

こちらをくぐって右手に、北条氏の「三つ鱗」紋が掲げられた庫裡?。

適度に木々が茂った山内は、四季折々に落ち着いた風情を楽しめます。

【写真 上(左)】 早春の山内

【写真 下(右)】 梅雨の山内

【写真 上(左)】 秋の山内-1

【写真 下(右)】 秋の山内-2

正面の仏殿が本堂のようにみえますが、こちらは愛染堂で、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。

その右手には客殿らしき建物があります。

【写真 上(左)】 愛染堂と客殿?

【写真 下(右)】 客殿?

【写真 上(左)】 梅雨の愛染堂

【写真 下(右)】 秋の愛染堂

愛染堂手前右に手水舎、左手には鐘楼。

【写真 上(左)】 手水舎

【写真 下(右)】 鐘楼

【写真 上(左)】 愛染堂

【写真 下(右)】 愛染堂向拝

銅板葺入母屋造(違うかもしれぬ)で、軒を重ねて向拝が張り出されています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に直線の繋ぎ梁で、その両よこには端正な花頭窓はあるものの、全体にスクエアできっちりまとまった印象です。

【写真 上(左)】 よこからの向拝

【写真 下(右)】 斜めからの向拝

向かって右の向拝柱には「第十一佛阿閃如来」の鎌倉十三仏霊場の札所板。

【写真 上(左)】 鎌倉十三霊場仏の札所板

【写真 下(右)】 露天

向拝正面は4枚の腰付き格子硝子扉の引き違いで、正面がわずかに開かれていますが、中は暗くてはっきりとは見えません。

向拝の掲示によると、中尊が愛染明王(鎌倉時代後期)、左脇侍(向かって右)に不動明王(鎌倉時代後期)、右脇侍(向かって左)に阿閃如来(鎌倉時代)という構成で、阿閃如来は鎌倉十三仏霊場第11番の札所本尊です。

『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項には「(本尊)不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク」とあります。

大楽寺は室町時代の永享元年(1429年)2月に焼失していますが、上記の尊像は焼失を免れたのかもしれません。

北条義時公所縁の寺院なので、堂前には”鎌倉殿の13人”関連の掲示がありました。

【写真 上(左)】 ”鎌倉殿の13人”関連掲示

【写真 下(右)】 愛染堂と拝観受付

愛染堂前を左手に進むと、本堂エリアの拝観受付です。

新型コロナ禍前は、入山料500円で本堂エリア内のご案内をいただけるシステムでしたが、現在は随時拝観できるようになっています。

詳細は→こちら。

【写真 上(左)】 拝観受付と本堂エリア

【写真 下(右)】 本堂(山門前掲示板より)

正直に白状すると(笑)、筆者は本堂エリアの拝観はしたことがなく、御本尊も地蔵尊も拝観受付手前からの遙拝です。

なので、現時点ではこのエリアのご案内をする資格はありません。

機会をみてじっくり拝観し、追記したいと思います。

なお、拝観料をおさめた先の境内(本堂エリア内)での写真動画撮影、写生、飲食はできません。

本堂エリア内には、御本尊薬師如来(薬師三尊)と十二神将が御座す本堂(薬師堂)、旧内海家住宅、十三佛やぐら、千躰地蔵尊、黒地蔵尊の地蔵堂、六地蔵尊などの見どころがあります。

詳細については公式Webをご覧ください。

【写真 上(左)】 地蔵堂

【写真 下(右)】 「黒地蔵盆」の案内

黒地蔵尊は鎌倉時代の作といわれ、地獄で業火に焼かれる罪人の苦しみを和らげようと、獄卒の代わりに火焚きをしたために焼け焦げてしまったという縁起が伝わります。

そばにある千躰地蔵尊は黒地蔵尊の分身とされ、毎年8月10日の深夜に行われる「黒地蔵盆」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。

『新編鎌倉志』には「(覚園寺)地蔵堂 地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ。【鎌倉年中行事】には黒地蔵と有て、(足利)持氏参詣の事みへたり。相伝ふ、此地蔵、地獄を廻り、罪人の苦みを見てたへかね。自ら獄卒にかはり火を燒、罪人の焔をやめらるゝとなり。是故に、毎年七月十三日の夜、男女参詣す。数度彩色を加へけれども、又一夜の内に本の如黒くなるとなん。(略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、黒地蔵尊の縁起を伝えています。

御朱印は拝観受付にて拝受できます。

こちら様もご親切なご対応です。

こちらの札所は、鎌倉二十四地蔵霊場第3番、相州二十一ヶ所霊場第3番、鎌倉十三仏霊場第11番(阿閃如来)の3つ。

別に御本尊・薬師如来の御朱印を授与されているので、御朱印は4種となります。

無申告の場合の御朱印は不明ですが、相州二十一ヶ所霊場の御朱印は申告制だと思います。

〔 御本尊・薬師如来の御朱印 〕

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

鎌倉二十四地蔵霊場第3番の札所本尊は、地蔵堂に御座す「黒地蔵尊」です。

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は御寶印で、円のなか中央に地蔵菩薩の種子「カ」、周囲はおそらく六地蔵尊の種子と思われます。

〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

相州二十一ヶ所霊場第3番の札所本尊はお大師さまと思われますが、御座所はよくわかりません。

愛染堂前と拝観受付前で、御宝号、光明真言などをお唱えしました。

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳

〔 鎌倉十三仏霊場第11番(阿閃如来)の御朱印 〕

鎌倉十三仏霊場第11番の札所本尊は、愛染堂に御座す阿閃如来です。

●主印は阿閃如来の種子「ウン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

14.(西御門/大蔵)白旗神社(にしみかどしらはたじんじゃ)

鎌倉市西御門2ー1

御祭神:源頼朝公

頼朝公が鎌倉入りして設けた御所(居宅)は現在の清泉小学校(雪ノ下三丁目)あたりとみられ、「大倉御所」といわれます。

頼朝公がこの御所で施政したため大倉幕府とも呼ばれますが、この時代に「幕府」の呼称はなかったというのが通説です。

白旗神社はこの大倉御所跡のちょうど北側に御鎮座で、社頭前からの50数段の階段をのぼったところが頼朝公の墓所です。

こちらの白旗神社は、鶴岡八幡宮境内社の白旗神社と区別するため(西御門)白旗神社とも呼ばれますが、ここでは白旗神社と表記します。

【写真 上(左)】 大倉御所跡からの参道

【写真 下(右)】 社頭

白旗神社御鎮座の地はすこぶる複雑な変遷を辿っているので、まずは概略を記した現地掲示を引用します。

「この地はもと源頼朝公居館(幕府)の北隅で持仏堂があり、石橋山の合戦にあたって髻の中に納めて戦ったという小さな観音像が安置され頼朝公が篤く信仰していた。正治元年(一一九九)一月十三日頼朝公が亡くなるとここに葬り法華堂と呼ばれ毎年命日には将軍が参詣し仏事を執り行い多くの武将も参列した。その後鶴岡八幡宮の供僧『相承院』が奉仕して祭祀を続け、明治維新に際し寺は白旗神社に改められ源頼朝公を祭神として今日に至っている。現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和四十五年に源頼朝公報恩会の方々の篤志によって造営されたものである。」(白旗神社)

「この平場は鎌倉幕府を開いた源頼朝の法華堂(墳墓堂)が建っていた跡です。(略)建久10年(1199)に頼朝が53歳で没すると、法華堂は幕府創始者の墳墓堂として、のちの時代の武士たちからもあつい信仰を集めました。鎌倉幕府滅亡後も法華堂は存続しましたが、17世紀の初頭までには堂舎がなくなり、石造りの墓塔が建てられました。現在の墓域は、安永8年(1779)に薩摩藩主島津重豪によって整備されたものです。」(頼朝公墓所)

白旗神社の創立は明治5年なので、それ以前の文献に白旗神社の記述はなく、法華堂と記されています。

『新編鎌倉志』の法華堂の項には「西御門の東の岡なり。相傳、頼朝持佛堂の名也。【東鑑】に、文治四年(1188年)四月廿三日、御持佛堂に於て、法華経講読始行せらるとあり此所歟。同年七月十八日、頼朝、専光坊に仰て曰。奥州征伐の為に潜に立願あり。汝留守に候じ、此亭の後の山に梵字を草創すべし。年来の本尊正観音の像を安置し奉ん為なり。同年八月八日御亭の後山に攀登り、梵字営作を始む。先白地に假柱四本を立、観音堂の号を授くとあり。今雪下相承院領するなり。頼朝の守本尊正観音銀像も、相承院にあり。今此には彌陀、幷如意輪観音・地蔵像あり。地蔵は、本報恩寺の本尊なりしを、何れかの時か此に移す。(略)此法華堂を、右大将家法華堂と云なり。」とあります。

また、『新編相模国風土記稿』の法華堂の項には「頼朝ノ墳墓堂ニシテ。元ハ持佛堂ナリ。故ニ土俗ハ頼朝持佛堂トモ称ス。正治元年(1199年)正月十三日頼朝薨ス(略)同二年正月十三日頼朝の小祥ニヨリ。法会ヲ行ハル。此時始テ法華堂ノ称アリ。(略)三尊彌陀ヲ本尊トセシカ。佛体損セシ故。今ハ傍ニ移シ。如意輪観音ヲ本尊トス。地蔵(報恩寺ノ本尊ナリシカ彼寺廃セシ後此ニ安スト云フ)(略)相承ヲ別当タリ。」

「什寶。正観音像一軀 銀佛ニテ立身長二寸頼朝ノ守護佛。髻観音ナリ。」とあります。

一方、頼朝公墓所(頼朝墓)についてみてみると、

『新編鎌倉志』には「法華堂の後の山にあり。【東鑑脱漏】に、法華堂西の岳上に、右幕下の御廟を安ず」とあり、『新編相模国風土記稿』には「堂後ノ山上に五輪塔一基ヲ建ツ。」とあります。

法華堂と頼朝公墓所(頼朝墓)の位置関係がどうもわかりにくいので、上記資料を参考に年表風にまとめてみました。

1.文治四年(1188年)4月23日、御持佛堂に於て法華経講読始行。

2.同年8月8日御亭(御持佛堂)の後山に梵字営作。假柱四本を立て観音堂の号を授く。

(この観音堂に頼朝公の守護佛正観世音菩薩(髻観音)を奉安?。持佛堂とも称す?。)

(もとの御持佛堂には阿彌陀三尊、如意輪観世音菩薩、地蔵菩薩を奉安?)

3.正治元年(1199年)正月13日頼朝公薨す。後に頼朝公御廟を安ず。(→頼朝公墓所)

4.正治二年(1200年)正月13日の法会時、もとの御持佛堂(?)を法華堂と改める。

5.同時期に観音堂(持佛堂)は墳墓堂と改める。

6.法華堂は、鶴岡八幡宮寺の僧坊「相承院」が護持する。

7.17世紀の初頭までに墳墓堂が失われる。

8.安永8年(1779年)頼朝公墓所が薩摩藩主島津重豪によって整備される。

9.明治初年の神仏分離令施行に伴い法華堂は撤去され、明治5年10月白旗神社が建立。

10.現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和45年に造営。

上記のうち、1.4.9.10が現在の白旗神社、2.3.5.7.8が現在の頼朝公墓所を示すとみられますが、頼朝公墓所の広さからみると、堂宇は一旦墓所周辺(山上)に整備され、のちに一部が現社地に移動したのかもしれません。

なお、頼朝公の守護佛正観世音菩薩(髻観音)は、現在扇ガ谷の鎌倉歴史文化交流館で展示されている模様です。(同館twitterより)

頼朝公墓所の下の公ゆかりの法華堂ですから、神社創立の際に御祭神を頼朝公とし、白旗神社を号したことは自然な流れとみられますが、「猫の足あと」様Webページ掲載の「神奈川県神社誌」には、以下のような文章があります。

「然しながら頼朝公を白旗大明神として祀ったのは相当古く、応安六年(一三七三)十一月十五日西御門の報恩寺(廃寺)境内に洞(堂?)が祀られていたと記録にある。」

報恩寺、白旗明神社ともに記録があります。

■『新編鎌倉志』

○報恩寺舊跡 附白旗明神社

「報恩寺舊跡は、西御門の西の谷にあり。当寺の本尊、今法華堂にあり。」

○白旗明神社

「寺滅して社も又亡ぶ。義堂祭白旗神文あり。其略に云、應安六年(1373年)冬、南陽山報恩護國禅寺、白旗大明神靈祠成るとあり。」

■『新編相模国風土記稿』

●報恩寺廃蹟

「南陽山報恩護國寺ト号セシ禅刹ニテ。應安四年(1371年)上杉兵部大輔能憲ノ起立ナリ。(略)其後何レノ頃廃寺トナリシヤ詳ナラス。当時(寺?)ノ本尊地蔵ハ。今法華堂ニ安セリ。境内ニ。白旗明神社在シトナリ。是モ寺滅シ頃。共ニ廃セシナルヘシ。今址タニナシ。應安六年(1373年)十一月起立セシモノナリ。」

報恩寺(廃寺)は法華堂の西側にあり、御本尊地蔵菩薩は廃寺ののちに法華堂に遷られたとされますが、その報恩寺内に應安六年(1373年)の時点で白旗明神社が祀られていたというのです。

こちらの御祭神は不明ですが、上記の「神奈川県神社誌」の文章は、この報恩廃寺の白旗明神社と(西御門)白旗神社の関係性を示唆するものともみられます。

また、報恩寺から法華堂に遷られた地蔵菩薩等は、明治のはじめに法華堂が廃されたときに満光山 来迎寺に遷られたとされています。

詳細はつぎの「15.満光山 来迎寺」をご覧ください。

【写真 上(左)】 正面階段上が頼朝公墓所

【写真 下(右)】 社頭(通常)

海がわから広がる鎌倉の平地が、北山にさしかかるところにあります。

週末は観光客のすがたもちらほら見られますが、ごったがえす若宮大路あたりと比べると落ち着いた趣。

あたりにどこかもの寂びた空気がただよっているのは、山裾という場所柄だけでなく、頼朝公の墓所であること、宝治元年(1247年)の宝治合戦で三浦一族500余名が自刃したという凄絶な歴史も影を落としているのかもしれません。

なお、宝治合戦で三浦一族が籠もった法華堂は、ここから少し東の山腹にある「法華堂跡」(北条義時法華堂跡)という説もあります。

こちらは『吾妻鏡』に「頼朝の法華堂の東の山をもって墳墓となす」と記された地とみられています。

北条義時法華堂跡の山上に、大江広元の墓所があります。

【写真 上(左)】 社頭(正月)-1

【写真 下(右)】 社頭(正月)-2

【写真 上(左)】 正月の拝殿

【写真 下(右)】 本殿

社頭に石灯籠一対、狛犬一対、鳥居は貫の突き出しのない神明鳥居系。

拝殿は銅板葺の神明造、本殿は銅板葺の一間社流造とみられます。

【写真 上(左)】 拝殿扁額

【写真 下(右)】 幟

境内にはためく幟には「白旗大明神」、拝殿向拝の扁額には「白旗明神」とあり、往年の神仏習合の歴史を伝えているかのよう。

法華堂の護持を司っていた相承院(頓覚坊)は『鶴岡八幡宮寺供僧次第』などにみられる「鶴岡二十五坊」のひとつです。

階段上の頼朝公墓所は相当な広さがあり、かつて堂宇があったことをうかがわせます。

墓石や手水石には源氏の「笹竜胆」紋だけでなく、なぜか薩摩の島津家の「轡十文字」紋がみられます。

幕末に墓所が荒れた際、頼朝公の子孫を称する薩摩藩主・島津重豪が整備して「轡十文字」を刻んだものとされています。(島津氏整備・寄進の石碑もあります。)

白旗神社は通常非常駐で、御朱印の授与は原則正月三が日に限られ、書置ながら鎌倉屈指のレア御朱印として知られています

(西御門)白旗神社の御朱印

15.満光山 来迎寺(らいこうじ)

公式Web

鎌倉市西御門1-11-1

時宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:鎌倉三十三観音霊場第5番、鎌倉二十四地蔵霊場第2番、鎌倉十三仏霊場第10番、鎌倉郡三十三観音霊場第8番

鶴岡八幡宮の東側、西御門にある時宗寺院で、複数の現役霊場の札所を兼務されています。

鎌倉には来迎寺を号する寺院が西御門と材木座にあり、区別するためからか西御門来迎寺(にしみかどらいこうじ)と呼ばれます。

寺伝(公式Web)によると、永仁元年(1293年)の鎌倉大地震で亡くなった村民を供養するため一向上人により創建。

『新編鎌倉志』の来迎寺の項には「高松寺の南隣なり。時宗、一遍上人開基、藤澤清浄光寺の末寺なり。」とあります。

また、『新編相模国風土記稿』には「時宗。藤澤清浄光寺末。一遍の創建ナリ。本尊阿彌陀ヲ安ス。」とあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 八雲神社

横浜国大附属鎌倉中学校の東側の路地を山側に向かいます。

この路地は山裾で行き止まりとなり、みどころは来迎寺のほかには石川邸(旧里見邸)くらいしかないので、週末でも閑静な住宅街です。

T字路の右手に八雲神社、そのよこの階段の上が来迎寺です。

こちらの(西御門)八雲神社は『新編相模国風土記稿』記載の「字大門の天王社」とみられていますが、来迎寺との関係は定かではありません。

西御門の氏神社で、旧村社に列格していたとされます。

また、頼朝公起立と伝わる太平寺(廃寺)はこのあたりと伝わり、来迎寺の参道脇に「大平寺跡」の石碑が建っています。

【写真 上(左)】 参道階段

【写真 下(右)】 札所標

参道階段右手には、鎌倉三十三観音、鎌倉二十四地蔵、鎌倉十三仏の札所標。

真新しい階段を昇ると視界が開け、左手に庫裡。もうひと昇りすると本堂です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂扁額

参道階段は東向きで、本堂前で南面する本堂に向きを変える曲がり参道です。

本堂は入母屋造本瓦葺の堂々たる構えで、軒下に向拝柱を置いています。

水引虹梁両端に草花紋様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

本瓦葺の軒丸瓦には時宗の宗紋「隅切三(すみきりさん)」が置かれ、向拝正面桟唐戸の上には山号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 向拝-1

【写真 下(右)】 向拝-2

山内掲示によると、本堂には御本尊阿弥陀如来と地蔵菩薩像、如意輪観世音菩薩像が奉安されています。

御本尊の阿弥陀如来は鎌倉十三仏霊場第10番の札所本尊です。

地蔵菩薩像は廃寺となった報恩寺の御本尊で宅間浄宏の作と伝わり、岩を模した台座のうえに御座されることから「岩上地蔵尊」と呼ばれ、鎌倉二十四地蔵霊場第2番の札所本尊です。

中世禅刹で流行した「法衣垂下」の技法を用いた代表作として知られています。

如意輪観世音菩薩像は「鎌倉でもっとも美しい仏像」と賞される名作で、鎌倉特有の技法とされる「土紋」が鮮やかなことで知られ、鎌倉三十三観音霊場第5番の札所本尊です。

〔 関連記事 〕

■ 東京都区内の如意輪観音の御朱印

『新編相模国風土記稿』の法華堂の項には「頼朝ノ墳墓堂ニシテ。元ハ持佛堂ナリ。故ニ土俗ハ頼朝持佛堂トモ称ス。(略)三尊彌陀ヲ本尊トセシカ。佛体損セシ故。今ハ傍ニ移シ。如意輪観音ヲ本尊トス。地蔵(報恩寺ノ本尊ナリシカ彼寺廃セシ後此ニ安スト云フ)」とあり、地蔵尊は報恩寺→法華堂→来迎寺と遷られたのではないでしょうか。

来迎寺の公式Webには、「客仏として如意輪観世音菩薩、岩上地蔵菩薩、跋陀婆羅尊者が祀られています。客仏の三体は源頼朝公の持仏堂の後身である法華堂(現在の源頼朝公の墓所付近)に安置されておりましたが、明治初年の神仏分離令を機に来迎寺へ移されました。」と明記されています。

ちなみに跋陀婆羅尊者は、寺院(とくに禅刹)の浴室の守護神とされます。

如意輪観世音菩薩像と岩上地蔵菩薩像は県指定文化財、跋陀婆羅尊者像は市指定文化財に指定されている、知る人ぞ知る「仏像の寺」です。

御朱印は庫裡にて拝受できますが、新型コロナ禍中は事前確認してからの参拝がベターかもしれません。

〔 御本尊・阿弥陀如来(鎌倉十三仏霊場第10番)の御朱印 〕

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

16.鶴岡八幡宮

鎌倉市雪ノ下2-1-31

御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后

旧社格:旧国幣中社、別表神社

元別当:(八幡宮寺)

17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社

鎌倉市雪ノ下2-1-31

御祭神:応神天皇、比売神、神功皇后

旧社格:鶴岡八幡宮境内社、旧柳営社合祀

※正月のみの限定授与です。

18.旗上辨財天社

鎌倉市雪ノ下2-1-31

御祭神:辨財天

旧社格:鶴岡八幡宮境内社

札所:鎌倉・江ノ島七福神(辨財天)

16.鶴岡八幡宮、17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社、18.旗上辨財天社については、ものすごい量の史料が存在するので、別稿でまとめます。

19.巌窟堂 岩谷不動尊(いわやふどうそん)

不動茶屋のWeb

鎌倉市雪ノ下2-2-21

宗派不明

御本尊:不動明王

札所:

鎌倉ガイドでもあまり紹介されないお不動さまですが、古い歴史をもち、以前は巌窟(イハヤ)不動尊と呼ばれていました。

『新編鎌倉志』の巌窟不動の項には「巌窟(イハヤ)不動は、松源寺の西、山の根にあり。窟の中に、石像の不動あり。弘法の作と云ふ。【東鑑】に、文治四年(1188年)正月一日、佐野太郎基綱が巌窟の下の宅焼亡。鶴岡の近所たるに因て、二品頼朝宮中に参給ふとあり。此所の事あらん。此前の道を巌窟小路と云ふ。(中略)【東鑑】には、巌堂とあり。俗、或は岩井堂と云ふ。巌窟堂、今は教圓坊と云僧持分なり。昔は等覺院の持分なりけるにや。」とあります。

『鎌倉攬勝考』の巌窟不動尊の項には「【東鑑】に、窟堂又は岩屋堂、或は岩井堂と有るも、此所の事なり。日金地蔵のにしの山麓にて、窟中に石像の不動あり。弘法大師のさくといふ。此前の道路を岩屋小路と唱ふ。【東鑑】に、建長四年(1251年)五月五日、将軍家(宗譽)御方違の評定有て、亀が谷の方角を見定可申由仰にて、行義・行方・景頼等、彼六人を具して、巌窟のうしろの山上へ登るとあるも此地なり。昔は等覺院といふが別当なりしが、今は散圓坊といふ庵室の持とす。むかし等覺院別当のときは、日金堂をも兼持せしといふ。●に、等覺院といふは、十二院のうちなる巌覺院なるべし。」とあります。

以上から、弘法大師の御作と伝わる由緒正しい不動尊であることがわかります。

また、『新編相模国風土記稿』には「村西ニ巌窟アリ。濶三間許。高七尺。其中巌面ニ。不動ノ像。弘法ノ畵ク所ト云。ヲ彫ルノミ。今ハ堂宇ナシ。(中略)建久三年(1192年)五月。南御堂ニシテ。後白河法皇ノ御佛事。百僧供ヲ修セラレシ時。僧衆ノ内ニ。当堂ノ住侶ヲ加ラル。(中略)鎌倉志ニハ。巌窟不動ト挙。俗或ハ岩井堂ト云。今ハ教圓坊持ナリ。昔ハ等覺院鶴岡供僧。」とあります。

『吾妻鏡』(建久三年五月八日条)には、南御堂(勝長寿院)で行われた後白河法皇の四十九日法要には僧百が勤修し、その内訳は「鶴岡八幡宮供僧二十口、六所宮(六所社)二口、伊豆山(権現)十八口、筥根山(箱根権現)十八口、大山寺(阿夫利神社)三口、観音寺(不詳)三口、勝長壽院十三口、高麗寺(大磯・高来神社)三口、岩殿寺(逗子・岩殿寺?)二口、大倉観音堂(杉本寺)一口、巌窟一口、慈光寺(都幾川・慈光寺)十口、眞慈悲寺(日野・眞慈悲寺?)三口、浅草寺三口、弓削寺(小田原・飯泉観音?)二口、国分寺(海老名・国分寺?)三口也」と記され、巌窟堂が関東の大寺と並ぶ格式(ないし役割)をもっていたことがうかがえます。

『鎌倉攬勝考』の日金地蔵堂の項には「岩屋堂の東にて、山の半腹にあり。本尊地蔵、運慶作。右大将家、豆州謫居の頃より、御誓願有て、爰(ここ)に移し給ふといふ。別当日金山彌勒院松源寺といふ。真言新義。御室御所の末なり。」とあります。

こちらは、頼朝公が伊豆の日金山から勧請した日金地蔵尊(日金山松源寺)のとなりで、この界隈は頼朝公の信仰の場であった可能性がありますが、松源寺は廃寺となり、現在、日金地蔵尊は横須賀の東漸寺に遷られています。(→■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3)

【写真 上(左)】 横大路(窟小路)と入口

【写真 下(右)】 参道入口

鶴岡八幡宮から扇ガ谷に抜ける横大路(窟小路)は観光客の姿もみられますが、小町通りほどの雑踏はなく、落ち着いたたたずまいです。

【写真 上(左)】 石碑

【写真 下(右)】 境内

岩谷不動尊はこの道の北(山側)の小径を入った不動茶屋横に御座します。

横大路(窟小路)沿いの門柱には「巌窟不動尊」、その横には「不動茶屋」の幟、ラーメンが売りらしく、美味しそうなメニューも掲出されています。

左に古色を帯びた「不動尊」の石碑、右手に整然と庚申様や板碑、石塔が並ぶブロック塀沿いに進むと、そのおくに木の鳥居と不動堂。

左手の覆堂のなかにもお不動さまが御座しています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 不動堂

堂宇の背後は岩壁でやぐららしきものもみえます。

周囲はほの暗く、パワスポ的雰囲気が感じられます。

御本尊は石佛の不動明王立像です。

不動茶屋のWebには「この像は弘法大師の作とも言われています。永い年月の間にお不動様の像も風化し、後に石の像が作られ今に至っております。」とあります。

こちらのお不動様は、古くは背後の岩窟のなかに祀られていたようです。

御朱印は不動茶屋にて書置のものを拝受しましたが、当然のことながら営業時間内しか拝受できません。

〔 御本尊・岩谷不動尊の御朱印 〕

これでA.朝夷奈口はひとまず校了です。

つぎは南側のB.名越口に進みます。

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)へ。

【 BGM 】

■ 地上に降りるまでの夜 - 今井美樹

→ ■ 今井美樹の名バラード25曲!

■ 永遠 ~小さな光~ - 詩月カオリ

■ YOU ARE NOT ALONE - 杏里

→ ■ 杏里の名バラード20曲!

■ 夢の途中 - KOKIA

→ ■ KOKIAの名バラード12曲

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

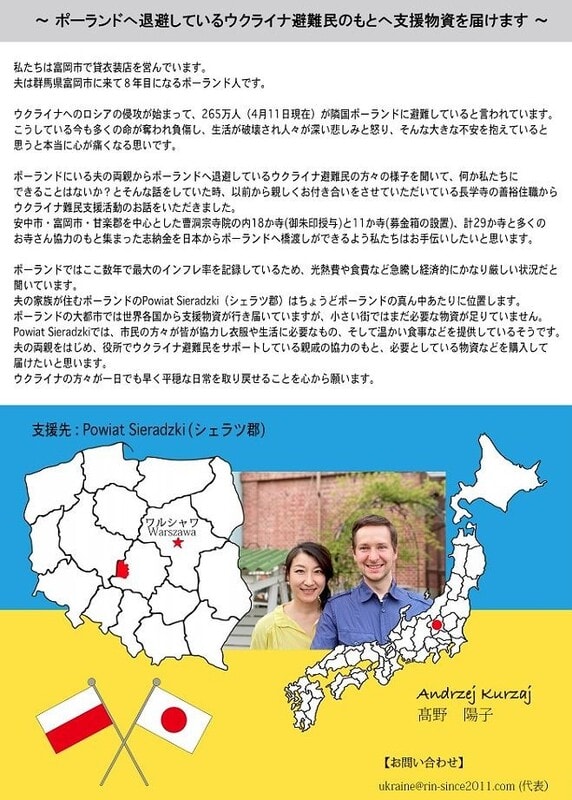

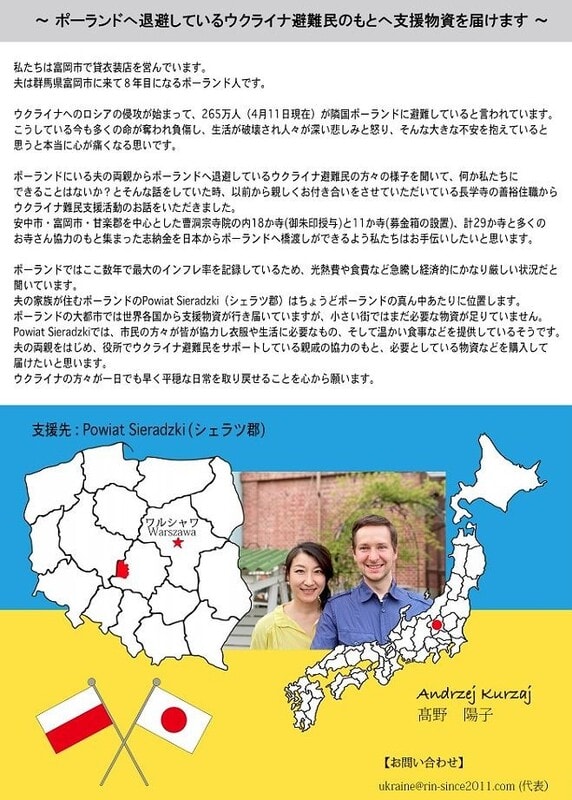

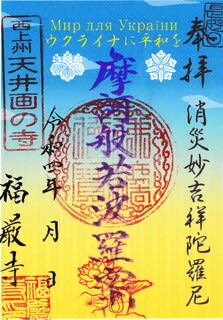

■ ウクライナ難民支援御朱印 ~ 西上州の御朱印めぐり ~

2022/06/23 UP

いよいよ終盤。6/30までの授与(予定)です。

気合い入れれば2日で結願できると思います。

時間と興味のある方はぜひぜひどうぞ。

----------------------

2022/06/10 UP

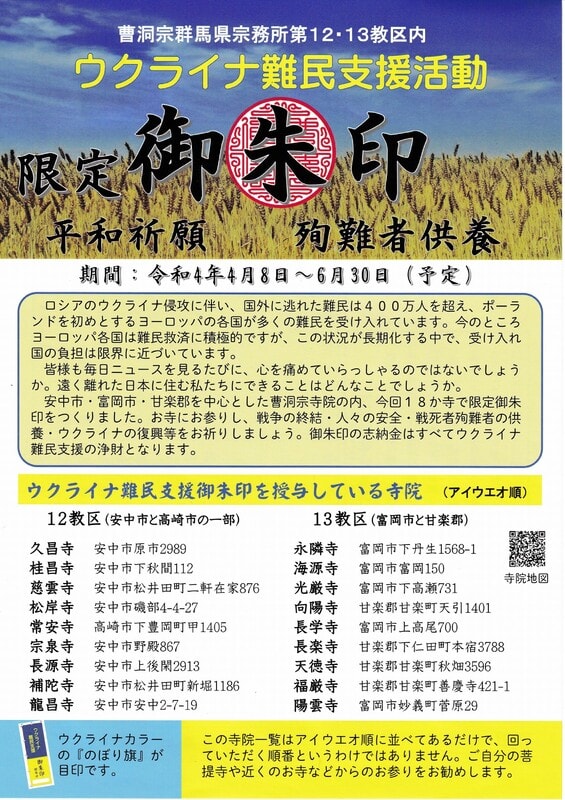

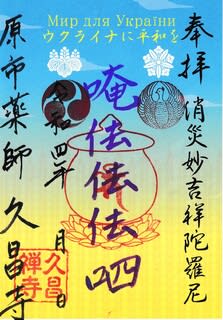

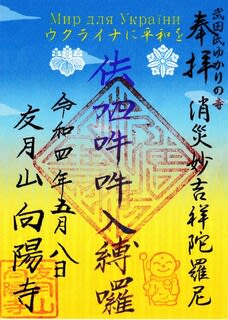

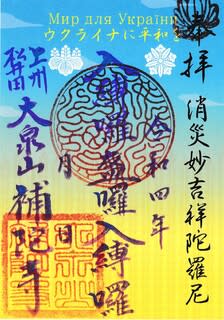

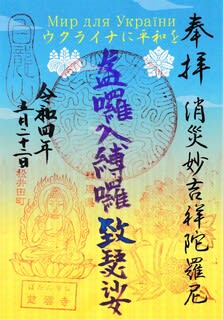

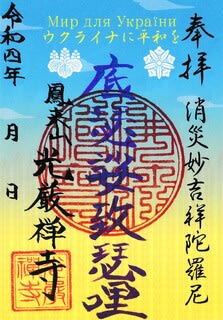

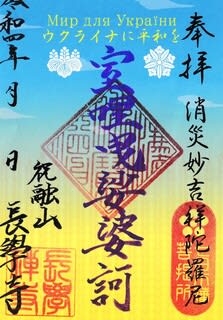

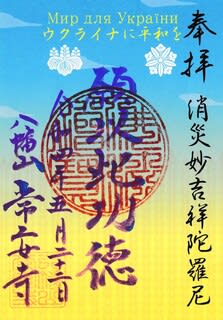

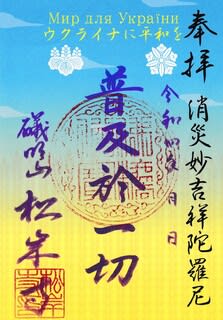

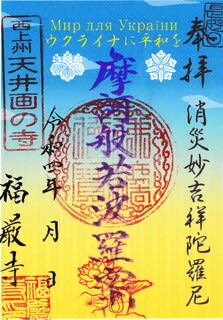

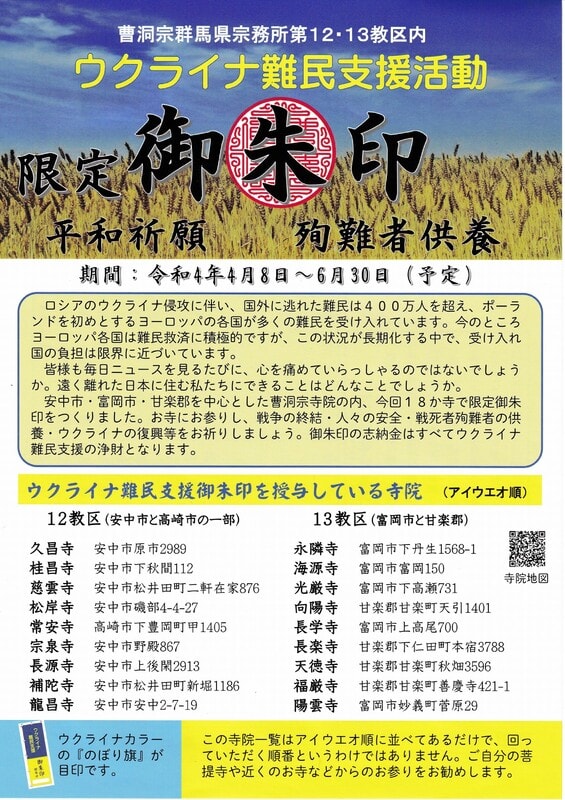

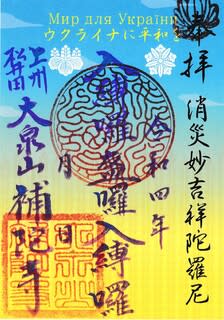

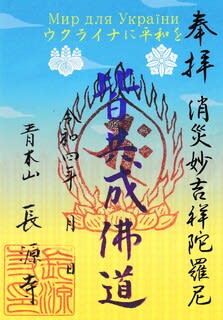

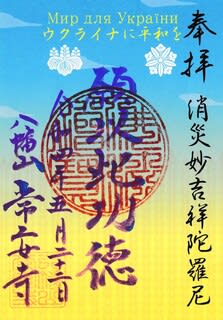

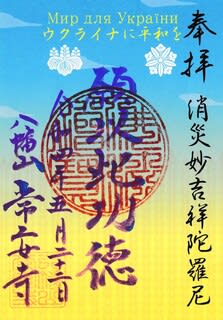

群馬県の西部(西毛エリア・西上州)の安中市・高崎市・富岡市・甘楽町・下仁田町の曹洞宗18箇寺で現在ウクライナ難民支援御朱印が授与されています。

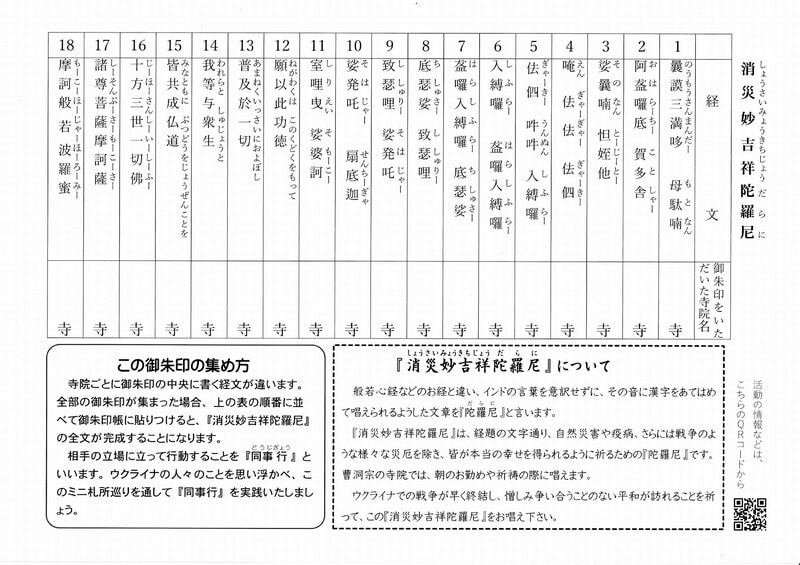

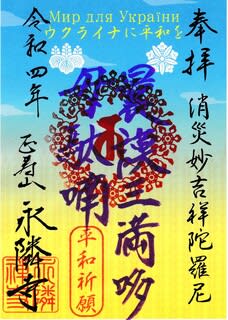

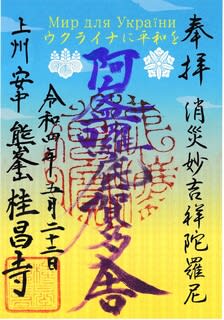

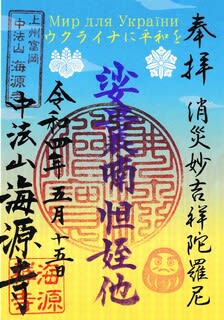

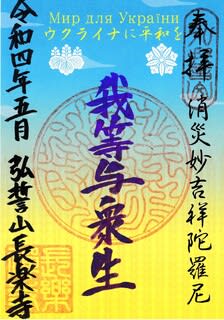

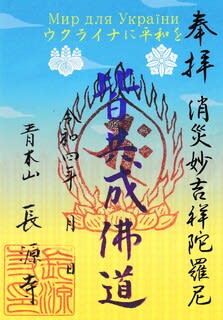

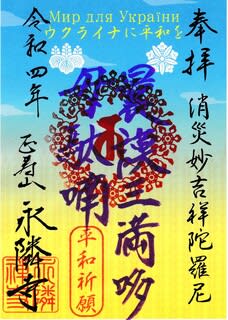

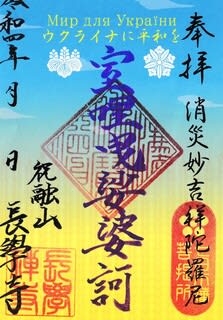

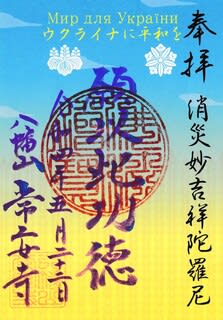

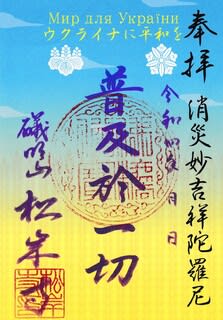

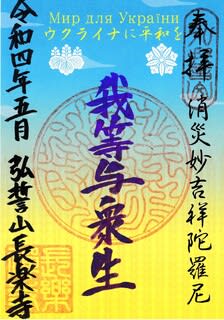

御朱印デザインはウクライナ国旗の青と黄を基調としたもの。

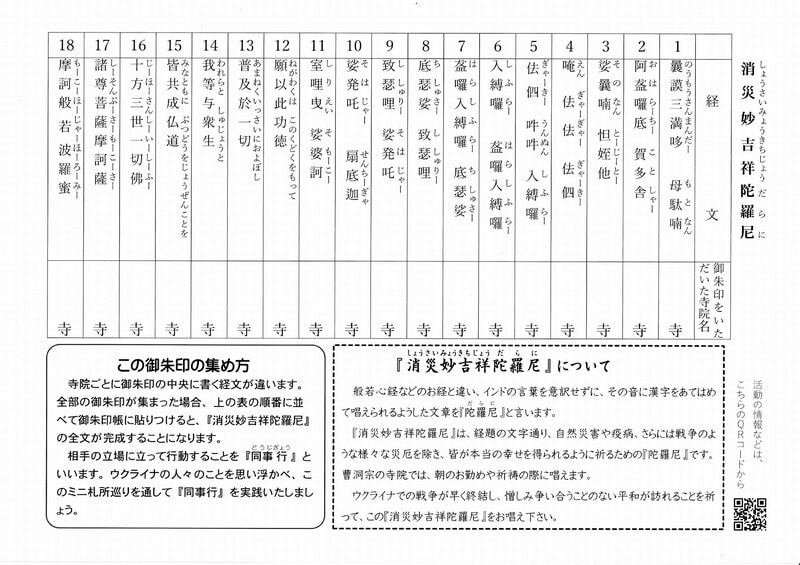

御朱印揮毫は各寺院とも「消災妙吉祥陀羅尼」の一節で、18箇寺巡拝の結願で「消災妙吉祥陀羅尼」が完成することになります。

御朱印代は、すべてウクライナ難民支援の浄財となります。

結願でお納めする金額(=ウクライナ難民支援に使われる金額)は、合計5,400円以上となります。

公式Web

↑ 当プロジェクト発足の経緯

1.期間:2022年4月8日~6月30日(予定)

2.御朱印代:300円以上

3.御朱印:原則書置にて授与

4.専用納経帳や台紙はとくにありません。

【記事】

上毛新聞Web

東京新聞Web

【写真 上(左)】 チラシ表面

【写真 下(右)】 チラシ裏面

地図

西上州(安中市・高崎市・富岡市・甘楽町・下仁田町・藤岡市)には、上野国一宮の一之宮貫前神社、運気上昇のパワスポとして知られる中之嶽神社、数多くの兼務社の御朱印を授与されている鷺宮 咲前神社(さきさきじんじゃ)などの神社があり、北関東有数のメジャー霊場、新上州・観音霊場三十三ヵ所の札所を8箇所数えるという、北関東屈指の御朱印エリアです。

西上州観光連盟は、域内の寺社や御朱印を紹介するリーフレット「西上州ご朱印めぐり にしじょたび」を作成・配布するなど、西上州は寺社や御朱印めぐりによる観光振興に積極的なエリアとして知られています。

このような素地もあって、「御朱印」を契機とする人道支援策が企画・発案されたのかもしれません。

→ 西上州ご朱印めぐりのリスト(「ニッポンの霊場」様)

先日、結願しました。

雰囲気のある禅刹が多く、まわっていて心なごみます。

天気がよければ、新緑の妙義山や浅間山を間近に望みながらの巡拝ができます。

すべての寺院に駐車スペースがありますので、車での巡拝に問題なしです。

というか、山中のお寺さまもいくつかあるので、車じゃないと巡拝結願はむずかしいかと思います。

まわり始めると札番?は自然にわかるのですが、発願前には札番はわからない、という面白い霊場?でもあります。

また、非札所でこれまで御朱印情報がなかったお寺さまの御朱印を拝受できるチャンスでもあります。

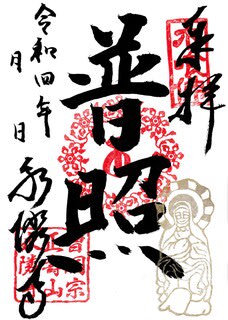

ウクライナ支援御朱印の主印は三寶印ないし御寶印で、揮毫は経文なので完璧な御朱印ですが、こちらとは別に御本尊・別尊の尊格御朱印を授与されている寺院もあります。

【写真 上(左)】 幟

【写真 下(右)】 御朱印揃え

ご参考までに18寺院すべての写真と御朱印をUPします。

順番は「消災妙吉祥陀羅尼」の経文に沿いました。

1.正寿山 永隣寺

公式Web

富岡市下丹生1568-1

御本尊:十一面観世音菩薩

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。

2.熊峯山 桂昌寺

安中市Web資料(PDF)

安中市下秋間112

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。

・不動明王の御朱印も授与されています。

3.中法山 海源寺

公式Web

富岡市富岡150

御本尊:釈迦如来

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。

4.月桂山 久昌寺

公式Web

安中市原市2989

御本尊:薬師如来

・尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。

5.友月山 向陽寺

甘楽町Web資料

甘楽町天引1401

御本尊:釈迦牟尼仏?

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。

6.大泉山 補陀寺

群馬県Web資料

安中市松井田町新堀1186

御本尊:釈迦如来

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。

・松井田城の御城印も授与されています。

7.白龍山 慈雲寺

安中市松井田町二軒在家876

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。

8.鳳来山 光厳寺

公式Web

富岡市下高瀬731

御本尊:釈迦牟尼仏

札所:上野之國三十四カ所観音霊場第3番

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点では尊格御朱印は原則不授与となっている模様です。

9.薬王山 宗泉寺

公式Web

安中市野殿867

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は書置のものを拝受できましたが、常時ご用意されているかは不明です。

10.金鶏山 陽雲寺

富岡市妙義商工会Web

富岡市妙義町菅原29

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。

11.祝融山 神泉院 長学寺

公式Web

富岡市上高尾700

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。

12.八幡山 月光院 常安寺

公式Web

高崎市下豊岡町甲1405

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。

13.礒明山 松岸寺

安中市Web資料

安中市磯部4-4-27

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。

14.弘誓山 長楽寺

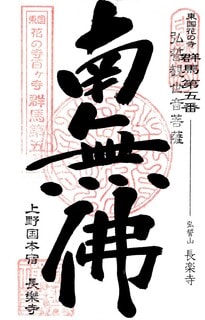

下仁田町Web資料

下仁田町本宿3788

御本尊:釈迦如来

札所:東国花の寺百ヶ寺霊場第31番

・尊格(札所)御朱印を書置でご用意されていました。

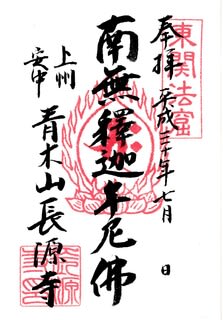

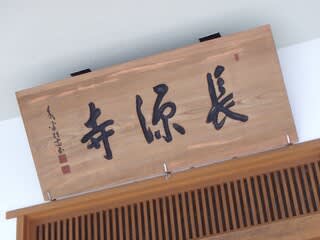

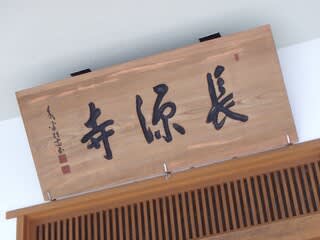

15.青木山 護国院 長源寺

安中市上後閑2913

御本尊:釈迦如来

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。

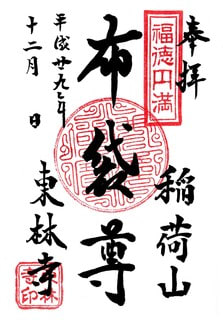

16.金谷山 天徳寺

甘楽町秋畑3596

御本尊:釈迦如来・阿弥陀如来

札所:小幡七福神(弁財天)

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。

・御本尊御朱印は不授与の模様です。

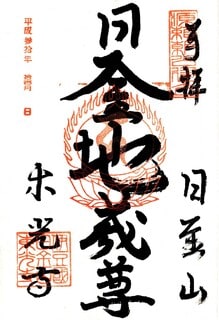

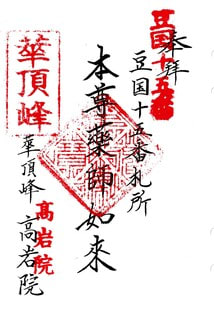

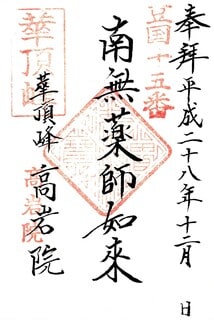

17.洞谷山 角峯院 龍昌寺

公式Web

安中市安中2-7-19

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。

18.泉谷山 福厳寺

公式Web

甘楽町善慶寺421-1

御本尊:釈迦牟尼仏

札所:小幡七福神(毘沙門天)

・尊格(札所)御朱印を書置でご用意されていました。複数の御朱印を書置にて授与されています。

まだまだ期間はありますので、興味のある方はトライされてみてはいかがでしょうか。

【 BGM 】 ~ 日本の歌姫特集 ~

■ Over and Over - Every Little Thing

■ Hello,my friend - 松任谷由実

■ ヒカリヘ - miwa

■ おもかげ - milet×Aimer×幾田りら (produced by Vaundy)

■ I Will Be There With You - 杏里/Anri(JAL 企業PV)

■ Fly High - milet

■ 潮見表 - 遊佐未森

■ 未来/mirai - Kalafina

■ 孤独な生きもの - KOKIA

■ Pray - 今井美樹

→ ■ 歌の女神が舞い降りた国 / 美メロ&ハイトーン&透明感の癒し曲50曲

いよいよ終盤。6/30までの授与(予定)です。

気合い入れれば2日で結願できると思います。

時間と興味のある方はぜひぜひどうぞ。

----------------------

2022/06/10 UP

群馬県の西部(西毛エリア・西上州)の安中市・高崎市・富岡市・甘楽町・下仁田町の曹洞宗18箇寺で現在ウクライナ難民支援御朱印が授与されています。

御朱印デザインはウクライナ国旗の青と黄を基調としたもの。

御朱印揮毫は各寺院とも「消災妙吉祥陀羅尼」の一節で、18箇寺巡拝の結願で「消災妙吉祥陀羅尼」が完成することになります。

御朱印代は、すべてウクライナ難民支援の浄財となります。

結願でお納めする金額(=ウクライナ難民支援に使われる金額)は、合計5,400円以上となります。

公式Web

↑ 当プロジェクト発足の経緯

1.期間:2022年4月8日~6月30日(予定)

2.御朱印代:300円以上

3.御朱印:原則書置にて授与

4.専用納経帳や台紙はとくにありません。

【記事】

上毛新聞Web

東京新聞Web

【写真 上(左)】 チラシ表面

【写真 下(右)】 チラシ裏面

地図

西上州(安中市・高崎市・富岡市・甘楽町・下仁田町・藤岡市)には、上野国一宮の一之宮貫前神社、運気上昇のパワスポとして知られる中之嶽神社、数多くの兼務社の御朱印を授与されている鷺宮 咲前神社(さきさきじんじゃ)などの神社があり、北関東有数のメジャー霊場、新上州・観音霊場三十三ヵ所の札所を8箇所数えるという、北関東屈指の御朱印エリアです。

西上州観光連盟は、域内の寺社や御朱印を紹介するリーフレット「西上州ご朱印めぐり にしじょたび」を作成・配布するなど、西上州は寺社や御朱印めぐりによる観光振興に積極的なエリアとして知られています。

このような素地もあって、「御朱印」を契機とする人道支援策が企画・発案されたのかもしれません。

→ 西上州ご朱印めぐりのリスト(「ニッポンの霊場」様)

先日、結願しました。

雰囲気のある禅刹が多く、まわっていて心なごみます。

天気がよければ、新緑の妙義山や浅間山を間近に望みながらの巡拝ができます。

すべての寺院に駐車スペースがありますので、車での巡拝に問題なしです。

というか、山中のお寺さまもいくつかあるので、車じゃないと巡拝結願はむずかしいかと思います。

まわり始めると札番?は自然にわかるのですが、発願前には札番はわからない、という面白い霊場?でもあります。

また、非札所でこれまで御朱印情報がなかったお寺さまの御朱印を拝受できるチャンスでもあります。

ウクライナ支援御朱印の主印は三寶印ないし御寶印で、揮毫は経文なので完璧な御朱印ですが、こちらとは別に御本尊・別尊の尊格御朱印を授与されている寺院もあります。

【写真 上(左)】 幟

【写真 下(右)】 御朱印揃え

ご参考までに18寺院すべての写真と御朱印をUPします。

順番は「消災妙吉祥陀羅尼」の経文に沿いました。

1.正寿山 永隣寺

公式Web

富岡市下丹生1568-1

御本尊:十一面観世音菩薩

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。

2.熊峯山 桂昌寺

安中市Web資料(PDF)

安中市下秋間112

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。

・不動明王の御朱印も授与されています。

3.中法山 海源寺

公式Web

富岡市富岡150

御本尊:釈迦如来

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。

4.月桂山 久昌寺

公式Web

安中市原市2989

御本尊:薬師如来

・尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。

5.友月山 向陽寺

甘楽町Web資料

甘楽町天引1401

御本尊:釈迦牟尼仏?

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。

6.大泉山 補陀寺

群馬県Web資料

安中市松井田町新堀1186

御本尊:釈迦如来

・尊格御朱印を書置でご用意されていました。

・松井田城の御城印も授与されています。

7.白龍山 慈雲寺

安中市松井田町二軒在家876

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。

8.鳳来山 光厳寺

公式Web

富岡市下高瀬731

御本尊:釈迦牟尼仏

札所:上野之國三十四カ所観音霊場第3番

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点では尊格御朱印は原則不授与となっている模様です。

9.薬王山 宗泉寺

公式Web

安中市野殿867

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は書置のものを拝受できましたが、常時ご用意されているかは不明です。

10.金鶏山 陽雲寺

富岡市妙義商工会Web

富岡市妙義町菅原29

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。

11.祝融山 神泉院 長学寺

公式Web

富岡市上高尾700

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。

12.八幡山 月光院 常安寺

公式Web

高崎市下豊岡町甲1405

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は常時授与されていないかもしれません。

13.礒明山 松岸寺

安中市Web資料

安中市磯部4-4-27

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。

14.弘誓山 長楽寺

下仁田町Web資料

下仁田町本宿3788

御本尊:釈迦如来

札所:東国花の寺百ヶ寺霊場第31番

・尊格(札所)御朱印を書置でご用意されていました。

15.青木山 護国院 長源寺

安中市上後閑2913

御本尊:釈迦如来

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。

16.金谷山 天徳寺

甘楽町秋畑3596

御本尊:釈迦如来・阿弥陀如来

札所:小幡七福神(弁財天)

・尊格御朱印は以前拝受したものです。現時点の授与状況は不明です。

・御本尊御朱印は不授与の模様です。

17.洞谷山 角峯院 龍昌寺

公式Web

安中市安中2-7-19

御本尊:釈迦牟尼仏

・尊格御朱印は直書いただきました。ご不在時は拝受できないかもしれません。

18.泉谷山 福厳寺

公式Web

甘楽町善慶寺421-1

御本尊:釈迦牟尼仏

札所:小幡七福神(毘沙門天)

・尊格(札所)御朱印を書置でご用意されていました。複数の御朱印を書置にて授与されています。

まだまだ期間はありますので、興味のある方はトライされてみてはいかがでしょうか。

【 BGM 】 ~ 日本の歌姫特集 ~

■ Over and Over - Every Little Thing

■ Hello,my friend - 松任谷由実

■ ヒカリヘ - miwa

■ おもかげ - milet×Aimer×幾田りら (produced by Vaundy)

■ I Will Be There With You - 杏里/Anri(JAL 企業PV)

■ Fly High - milet

■ 潮見表 - 遊佐未森

■ 未来/mirai - Kalafina

■ 孤独な生きもの - KOKIA

■ Pray - 今井美樹

→ ■ 歌の女神が舞い降りた国 / 美メロ&ハイトーン&透明感の癒し曲50曲

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2

文字数オーバーしたので、Vol.2をつくりました。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1から

今回、この記事を書いていて感じたのは、史料・物語の扱いのむずかしさです。

鎌倉幕府草創期関連のメジャー史料として『吾妻鏡』があり、メジャーな軍記物語として『平家物語』(源平盛衰記)、『義経記』などがあります。

多くの人はこの時代について、これらの書物が合体した内容でイメージされているのではないでしょうか。(「鎌倉殿の13人」も『吾妻鏡』をベースに構成されているらしい。)

筆者は歴史を専攻したわけでも、歴史家でもないので、「史学」の外からなんのしがらみもなく眺めることができるのですが、「歴史」がわかりにくく、堅苦しくなっている理由のひとつに、”史料批判”あるいは”一次資料原理主義”があるのでは? と感じています。

”史料批判”の定義からして何説かありそうですが(笑)、まぁ、史料の正統性(信頼性)や妥当性について吟味評価すること、あるいは歴史にかかわる論述がこのような「正統な史料」にもとづいてなされているかを評価(批評)すること、というほどの意味ではないでしょうか。

なので、”一次資料”にもとづかない説は、それが卓越した内容を含んでいても、学問の世界では「根拠の正統性に欠ける」として顧みられない、あるいは”(学説ではなく)単なる歴史小説”として揶揄される傾向があるように感じています。

ふつう”一次史料”とは、当事者がリアルタイムで遺した手紙、文書、日記、あるいは公文書などで、後日や後世の編纂が入っていないものをいいます。(この時期でいうと『玉葉』(九条兼実)や『明月記』(藤原定家))

(”一次史料”は史料的価値が定まっているので使いやすいのだと思う。でも、手紙や日記には筆者の個人的主観が入っているので、かならずしも100%史実ではないような気もするが・・・。)

※ ご参考→「図書館司書のための歴史史料探索ガイド」(土屋直之氏/PDF)

『吾妻鏡』は二次史料(後世の編纂書物)とされ、異本もあるので「研究・解釈」する余地が多くあり「『吾妻鏡』の解釈・研究」についての研究があるほどです。

なので、ひとつの記述について、複数の解釈があることはめずらしくありません。

江戸期くらいになると一次資料はふんだんにありますが、鎌倉時代あたりではどうしても『吾妻鏡』などの二次(編纂)史料を使わざるを得ない(一次史料だけでは論理構成できない)、という背景もあるようです。

『吾妻鏡』は”史料”で、『平家物語』『義経記』は”物語”ですから、”史料批判”の立場からするとこれらの物語の記述などはとるに足らないものかもしれませんが、これらが人々に植え付けてきた”源平合戦”のイメージは否定できないものがあるかと。

じっさい、現地掲示板などでは、”史料”と”物語”混在の内容がけっこうみられたりします。(現地案内板は、それを読む民間人にとってはある意味「史実」。)

これらを整合して書こうとすると膨大な労力と時間がかかり、さらに対象となる御家人が150人近くもいるとなるとキリがないので、あくまでもWebや現地案内板などでメインとなっている内容(事実上の通説?)をかいつまんで、概要的にさらっとまとめていきたいと思います。

と、愚にもつかない言い訳をしつつ(笑)、さらにつづけます。

14.稲荷山 東林寺 〔工藤氏・伊東氏・曾我氏〕

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆・伊東観光ガイド

静岡県伊東市馬場町2-2-19

曹洞宗

御本尊:地蔵菩薩(阿弥陀三尊とも)

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:葛見神社(伊東市馬場町)

他札所:伊豆八十八ヶ所霊場第27番、伊豆二十一ヶ所霊場第17番、伊豆伊東六阿弥陀霊場第2番、伊東温泉七福神(布袋尊)

授与所:庫裡

藤原南家の流れとされる工藤氏は、平安時代から鎌倉時代にかけて東伊豆で勢力を張り、当初は久須見氏(大見・宇佐見・伊東などからなる久須見荘の領主)を称したともいいますが、のちに伊東氏、河津氏、狩野氏など地名を苗字とするようになりました。

東伊豆における工藤(久須見)氏の流れは諸説あるようですが、これがはっきりしないと菩提寺である東林寺の縁起や『曽我物語』の経緯がわかりません。

いささか長くなりますが整理してみます。

工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)

他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)

伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。

(河津祐親→伊東祐親)

一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。

工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。

娘の八重姫が頼朝と通じ、子・千鶴丸をもうけたことを知った祐親は激怒し千鶴丸を殺害、さらに頼朝公の殺害をも図ったとされます。

このとき、頼朝公の乳母・比企尼と、その三女を妻としていた次男の祐清が危機を頼朝公に知らせ、頼朝公は伊豆山神社に逃げ込んで事なきを得たといいます。

なお、北条時政の正室は伊東祐親の娘で、鎌倉幕府第二代執権・北条義時は祐親の孫にあたるので、鎌倉幕府における伊東祐親の存在はすこぶる大きなものがあったとみられます。

工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。

安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。

祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。

伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため当寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。

なお、当寺は久安年間(1145-1150年)、真言宗寺院として開かれ、当初は久遠寺と号しました。

天文七年(1538年)に長源寺三世圓芝春徳大和尚が曹洞宗に改宗しています。

治承四年(1180年)頼朝公が挙兵すると、伊東祐親は大庭景親らと協力して石橋山の戦いでこれを撃破しました。

しかし頼朝公が坂東を制圧したのちは追われる身となり、富士川の戦いの後に捕らえられ、娘婿の三浦義澄に預けられ、義澄の助命嘆願により命を赦されたものの、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」といい、養和二年(1182年)2月、自害して果てたとされます。

以後、東林寺は伊東家累代の菩提寺となりました。

また、伊東氏の尊崇篤い葛見神社の別当もつとめていました。

河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。

建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。

祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。

(なお、平賀氏は清和(河内)源氏義光流の信濃源氏の名族で、源氏御門葉、御家人筆頭として鎌倉幕府草創期に隆盛を誇りました。

この時期の当主は平賀義信とその子惟義で、惟義は一時期近畿6ヶ国の守護を任されましたが、以降は執権北条氏に圧され、惟義の後を継いだ惟信は、承久三年(1221年)の承久の乱で京方に付き平賀氏は没落しました。)

工藤祐経の子・祐時は伊東氏を称し、日向国の伊東氏はその子孫とされています。

-------------------

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

伊東市街の山寄りに鎮まる旧郷社・葛見神社のさらに奥側にあります。

伊豆半島の温泉地の寺院は路地奥にあるものが多いですが、こちらは比較的開けたところにあり、車でのアクセスも楽です。

伊東氏の菩提寺で、伊東温泉七福神の札所でもあるので観光スポットにもなっている模様。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂扁額

山門は切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で、「東林寺」の寺号板と「稲荷山」の扁額。

山内向かって左手に鐘楼、正面に入母屋造桟瓦葺唐破風向拝付きの本堂。

大がかりな唐破風で、鬼板に経の巻獅子口。刻まれた紋は伊東氏の紋としてしられる「庵に木瓜」紋です。

兎の毛通しの拝み懸魚には立体感あふれる天女の彫刻。

水引向拝両端には正面獅子の木鼻、側面に貘ないし像の木鼻。

中備には迫力ある龍の彫刻を置き、向拝上部に「東林禅寺」の寺号扁額が掛かります。

本堂には御本尊のほか、伊東祐親・河津祐泰・曽我兄弟の位牌や伊東祐親の木像、頼朝公と祐親の三女八重姫との間に生まれた千鶴丸の木像を安置しているそうです。

本堂向かって右の一間社流造の祠は伊東七福神の「布袋尊」です。

堂前に樹木は少なく、すっきり開けたイメージのある山内です。

河津三郎の墓、曽我兄弟の供養塔は鐘楼左の参道上にあり、東林寺の向かいの丘の上には伊東祐親の墓所と伝わる五輪塔(伊東市指定文化財)があるそうです。

御朱印は右手の庫裡にて拝受しました。

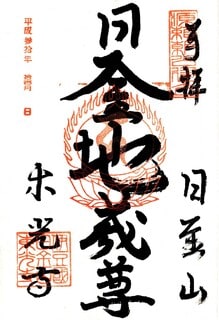

【写真 上(左)】 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 伊東七福神(布袋尊)の御朱印

→ ■ 伊東温泉 「いな葉」の入湯レポ

→ ■ 伊東温泉 「湯川第一浴場・子持湯」の入湯レポ

15.葛見神社 〔伊東氏〕

伊豆・伊東観光ガイド

静岡県伊東市馬場町1-16-40

御祭神:葛見神、倉稲魂命、大山祇命

旧社格:延喜式内社(小)論社、旧郷社

元別当:稲荷山 東林寺(伊東市馬場町、曹洞宗)

葛見神社は伊東市馬場町に御鎮座の古社で、東林寺にもほど近いところにご鎮座です。