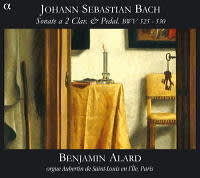

先週は、ヴァレッティとフリシュによるオブリガート・チェンバロとヴァイオリンのためのソナタを楽しみましたが、今週は同じAlphaから発売された、バンジャマン・アラールによるトリオ・ソナタをきくことにします。オルガンのためのトリオ・ソナタは、このブログではすでに5度目。何度もきいている理由は、オルガンのほかにも編曲による演奏がいろいろあること、そして、くつろいだ気分できけるということ。とにかく、何度きいても楽しめます。

アラールは1985年生まれという、きわめて若いチェンバロとオルガンの奏者。演奏している楽器は、パリのサン・ルイ・アン・リル教会のオルガン(ベルナール・オーベルタンの製作)で、これが製作された2005年から同教会のオルガン奏者に就任しています。2007年には、フライベルクで開催されたゴットフリート・ジルバーマン国際オルガンコンンクールで優勝しています(2005年にはブルージュ国際古楽コンクールでもチェンバロで優勝)。

CD : Alpha 152(Alpha)

[訂正]ゴットフリート・ジルバーマン国際オルガンコンンクールの開催地を「フライブルク」と表記していましたが、正しくは「フライベルク」でした(上記の記事では修正済)。コメントにCurraghさんから質問いただいた時点で、表記のまちがいに気づくべきでしたが、回答でも重ねて「フライブルク」と表記してしまい、ご迷惑をおかけしました。