小説「ベアリング工場」

「我等ハ日本人ナリ。我等ハ産業戦士ナリ。我等ハ天皇陛下ノ御為ニ生マレ、我等ハ天皇陛下ノ御為ニ働キ、我等ハ天皇陛下ノ御為ニ死ナム」

第十二愛国寮の前で、整列した羅福順たちは声を張り上げて復唱し、深々と敬礼した。神亀寮長と舎監が子どもたちに厳しい目を向けていた。

朴貞愛班長が「二十五名出勤します。異常なし」と号令をかけて、隊伍を組み、

「花もつぼみの若桜、五尺の生命引っ下げて、国の大事に純ずるは、我等学徒の面目と、あゝ紅の血は燃ゆる」と歌いながら工場に向かった。

歌はテンポよく、勇ましかったが、十三歳になったばかりの福順の足取りは重かった。ほんの数ヶ月前に希望を胸に不二越にやってきた福順の期待は粉々になっていた。福順は日本人のウソを見抜けず、両親を欺いてまで、不二越に来た自分を悔やんでいた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

昨年(一九四四年)の十月のことだった。太平洋戦争が始まってから、もうすぐ三年目を迎えようとしいていた。戦況は日に日に悪化し、六月にはマリアナ沖海戦で敗北し、日本海軍は空母・航空機の大半を失い、十月のレイテ沖海戦では連合艦隊の主力を失っていた。十一月にはマリアナ基地を飛び立った七十機のB29が東京を空襲した。

青年たちは次々と戦場に送られ、軍需工場不二越の労働力は払底していた。青年労働者の代わりに、朝鮮から女子児童をだまして連れてくるしかなくなっていた。もはや負け戦の兆候だった。

朝鮮から不二越に、すでに四百二十人の女子勤労挺身隊が送り込まれていたが、それでも焼け石に水の状態だった。富山県の森動員課長を朝鮮に送り、朝鮮総督府の安倍総督に直訴し、不二越の労働力不足を訴え、十二月までに八百名を送る約束を取り付けた。

群山市立昭和尋常小学校の講堂に高等科一年生の五十人が集められ、映画を見せられたのがその始まりだった。映画は女性たちの楽しそうなシーンを次々と映し出し、テーブルには美味しそうな食事がならんでいた。寄宿舎では、生け花の習い事がおこなわれ、ミシンに向かう美しい女性の姿があった。広々としたお風呂や理髪部があり、大病院も完備していた。

福順には映画の中は夢のような世界だった。三十人の希望者が名乗り出た。それぞれが担任の先生に呼び出され、不二越の募集書類に署名させられた。「自分が選ばれた」という誇りを胸に、福順は喜び勇んで、両親に報告した。

両親は、これまでにないほどに驚愕し、福順を叱り、学校に飛んでいって、取り消そうとしたが、学校は「釣り上げた魚」を返そうとはしなかった。その後も、父はくり返し学校を訪問して、取り消しを求めたが、日本人の警察官や区長がやってきて、「娘を送らなければ、母を慰安婦にする」と、父を脅かした。ついに、父も、母も沈黙させられた。

二月末、群山の駅前広場はごった返していた。五十人の子どもたちを見送る三百人の親兄弟が集まり、母親たちの泣き叫ぶ声で満ちていた。福順の両親も姉妹も、もう二度と会えない別れに、涙を流していた。

娘を連れ戻そうとする親兄弟に対して、サーベルをガチャガチャ鳴らして、騎馬隊が列をなし、別れの抱擁さえ許さなかった。この状況を見て、はじめて福順はいま自分が何処へ行こうとしているのかを自覚し、怖くて、震えていた。

このような光景は群山だけではなく、全州、順天、ソウル、仁川、羅州、麗水でも見られた。この日、朝鮮の各地から釜山に集められた女子児童は六百人以上にも上った。

福順たちを乗せた関釜連絡船が釜山港を離れた。米軍はすでに沖縄から九州、日本海に至る制海権も制空権も奪い、一月には神戸、大阪、京都への空襲が始まり、沖縄上陸も秒読み段階に入っていた。

福順は、昨年の八月に一五一四名の学童を乗せた対馬丸が撃沈され、多数の死者を出していたことなど知るよしもなかった。玄界灘にすべり出た連絡船の甲板では、救命胴着を身につけて、空襲を想定した訓練がおこなわれ、ここではじめて、日本本土が空襲されていることを知らされた。福順は校長先生の言葉がウソだったと落胆し、もう生きて帰れないと思った。

もはや引き返すことが出来ない福順たちは、下関から列車に乗せられ、何日もかけて空襲で焼かれた街々をすり抜けて、富山の不二越に到着した。

一年前の七月に、同じように連れてこられていた少女たちは、自分たちよりも、もっと幼い福順たちを見て、「可哀想に」とつぶやくことしか出来なかった。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「輝く甍(いらか) 甍の波に 不二越我らの 希望は躍る 山河の恩寵 ゆたかに享けて 伸びゆく国産 報国実る」と不二越社歌を歌い終えて、工場の玄関に着くと、貞愛お姉さんが

「カシラミギ! ホチョウヲトレ!」と号令をかけ、工場長に深々と敬礼した。

工場長は佐々木伍長と呼ばれていた。佐々木伍長は一九三二年の上海事変に第九師団の最下級の下士官、伍長として参戦した。四月二十九日に虹口公園で開催された戦勝祝賀会に参列し、尹奉吉が放った爆弾の破片を受けてけがを負い、除隊し、軍需工場不二越で職を得ていた。佐々木伍長は朝鮮人女子勤労挺身隊には憎悪のような感情を抱いていた。貞愛たちは佐々木伍長を心底恐れていた。

隊列を崩して工場に入った福順は少し気を緩めて、

「貞愛お姉さん、もうおなかがすいてきちゃった。お母さんに会いたいなぁ。」と、泣きべそをかいていた。

朝ご飯が済んだばかりなのに、周りではお昼のための三角団子を食べている人もいた。福順は六時まで続く仕事を思うと、手に持った小さな包みを開けるわけにはいかなかった。食べてしまえば、夕食までは何も口にすることが出来ないからだ。

佐々木伍長は通路に整列した福順らを前にして、気合いを入れ、六尺旋盤の動力源を入れた。天井から下がっているベルトがうなりを上げて回り始めた。福順はもう空腹のことなど考える余裕もなくなっていた。

福順は、少し長くなってきた髪を帽子の中に丸めて押し込み、指先を切り落とした軍手をつけて、六尺旋盤の前に置かれた踏み台に上がった。それでも、旋盤の高さは福順の胸ほどもあり、ベアリングを持ち上げるのは大変だった。

踏み台の横に、直径十センチほどのベアリングが入った木箱がいくつも積み上げられていて、福順は一瞥して、「今日は少し楽かな」と思った。大きいものは直径二十センチもあり、それは福順にはとても持ち上げることが出来ないほどの重さだった。

貞愛お姉さんが回ってきて、

「福順ちゃん、袖のボタンを留めときな。」と、朝鮮語で声をかけた。

二十歳の貞愛はソウルの三越デパートに勤めていたが、前年の七月に、新聞の募集広告を見て不二越に応募し、年齢が高いので班長の役を果たしていた。給料が三越よりもよいとの条件だったが、すでに一年近くも給料は払われていなかった。故郷では、父が亡くなり、家族が貞愛の送金を待っていたが、一銭も送ることが出来なかった。すぐにでもソウルに帰って、働きたかったが、それも許されなかった。

貞愛はこの三月に、だまされて連れてこられた十二、三歳の少女たちが可哀想でならず、何かと面倒を見ていた。

モーターがうなりをあげる中を、木刀を振り上げた佐々木伍長が「作業開始!」と、声を張り上げた。福順はベアリングを持ち上げて、ブンブンうなる旋盤に押しつけた。面取り作業は小さいベアリングなら一日に千個ものノルマがあった。

機械は油で汚れていて、汚くて嫌いだった。それに一日中立ちっぱなしで、重い鉄の塊を持ち上げては、削る仕事だったので、お昼頃にはもうへとへとになった。

お昼のサイレンが鳴って、福順には三角団子が二枚残っていたが、中には食べるものが何もなく、空腹のまま休み時間を過ごさねばならない子もいた。この三角団子は米粉と小麦粉を練ったものと言われていたが、どうもおからや大豆かすを団子にしたようなものだった。食べやすくするために、日によってミカン、ヨモギ、海藻、お茶などで味付けがしてあった。大きさは一辺十センチほどで、厚さが一センチにも満たなかった。十三歳の福順にとってもおやつ程度で、ましてや身体の大きい上級生のおなかを満たすことはできなかった。

昼休みが終われば、ふたたびモーターがうなりを上げ、旋盤が高速で回転し、ベアリングの削りくずが飛び散った。顔に当たってやけどをしたり、か細い指先に突き刺さって化膿した。目に入って、こすれば真っ赤に充血した。

旋盤の上に機械油のタンクがあり、吸い口が下がっていた。回転する研磨剤とベアリングの摩擦で、高温になるのを防ぐために、ときどき機械油をささねばならなかった。白泥色の機械油を吸い出し、口の中に入り込む直前に口を離して旋盤に注入する。この要領を習得するまでは、機械油が口の中に入り込んできて、洗面所に駆け込んだ。どれだけ口をゆすいでも、油の臭いは消えなかった。洗面台の鏡には、油で薄汚れた顔があり、福順は耐えきれなくなって泣き出した。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

疲れ切って、寮に帰ってきても、優しい母がいるわけでもなく、「しつけ」と称して、軍隊的な生活が待っていた。寮の入口には、管理室があって、常に舎監が見張っていた。舎監の指示に従わなければもちろん、「お金をもらえると言っていたのに、どうしてくれないのか」と質問しただけでも、部屋の全員が廊下に出され、腕を上げたまま何時間も正座をさせられた。

隣接する第八愛国寮からは、にぎやかな笑い声が聞こえてきた。日本人女学生が家から持ってきたお菓子を食べながら、修学旅行のようにはしゃいでいた。

生け花を習わせてあげると言っていたのに、裁縫やミシンを教えてあげると言っていたのに、学校に通えば高等科を卒業できると言っていたのに、工業専門学校で勉強が出来ると言っていたのに、何もかもがウソだった。

福順たちに、楽しいことは何もなかった。歌うことで気を紛らせるしかなかった。社員手帳に毎月の給料が記入されていて、その下に「朝食八銭、昼食十銭、夕食十二銭差し引く」と書かれていた。それを朝鮮語で、「朝食が八銭、昼食が十銭、夕食が十二銭、合わせて三十銭」「日本がよいと言われたから来たのに、おなかがぺこぺこで、だまされた、だまされた」などと、騒ぎながら歌うことしかなかった。

福順は十人単位でわらがはみ出した畳の部屋に押し込まれ、布団はかび臭い臭いがしていた。夏が近づくと、南京虫(トコジラミ)、ノミ、シラミがわいてきた。南京虫にかまれると、かゆくてかゆくてがまんができなかった。蚊帳の上には、血を吸った南京虫が電灯の光を浴びて、ルビーのように輝いて、ぞろぞろと這い回っており、舎監に消毒をしてほしいと、どんなに頼んでも取り合ってくれなかった。

母に手紙を書いても、不二越でのつらい毎日のことや、おなかがすいていることを書いてはならなかった。検閲を気にして、「元気でやっている」と、通り一遍のことを書いた後に、「ミスカルを送ってほしい」と付け加えても、送られてくることはなかった。母は日本語を読めなかった。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

日中戦争に突入し、戦争景気に沸く不二越は一九三七年から四一年にかけて石金一帯の農地を購入した。常願寺川流域の肥沃な農地の売却を渋る農民には、軍が圧力をかけて、強制的に契約を結ばせていた。

工場の敷地は元々は農地だったので、縦横に農業用水が走っていて、五月ごろになると、田植えのために、立山の水が引かれ、水際にはセリが生え始めた。日曜日になると、福順たちは冷たい用水に足をぬらしながら、セリを摘んだ。

福順たちはセリが食べられる薬草であることは知っていたが、食用セリに似たドクゼリとの見分けがつかず、下痢や腹痛を起こしていた。ドクゼリにはシクトキシンという毒性分を多く含んでいて、痙攣、呼吸困難、嘔吐、下痢、腹痛を起こし、重症の場合は死に至る毒草である。

不二越に派遣されて来た軍人の食堂では、衣のふっくりついた魚の揚げものや新鮮な野菜サラダが出されていたが、福順たちのテーブルには、塩気のきつい味噌汁、虫が混じっている乾燥野菜しかなく、青い野菜や新鮮な魚は見たくても見られなかった。たまに、塩漬けの魚が出されても、腐りかけていて、食中毒で下痢腹痛を訴える者が続出し、不二越病院の病室から廊下まで患者で一杯になった。

貞愛お姉さんはしたたかで、たくましかった。飢えから身を守るために、必死にたたかっていた。食べ物が少なくなると、親たちが持たせてくれた衣類を集め、舎監に見つからないように、見張りを立て、鉄条網の隙間から外に抜け出していた。少人数の買い出し部隊が農家や在日朝鮮人の家々を回り、衣類と食べ物を交換し、子どもたちで分けあって飢えをしのいでいた。

空腹に苦しむ福順たちの最後の手段は食事の奪い合いだった。愛国寮の中庭には、いまも、壊れたお櫃(おひつ)がいくつも転がっている。貞愛お姉さんは「ご飯が入ったお櫃を盗んできて仲間と分け合って食べた」と笑っていた。食べ終わった空のお櫃は二階から放り投げられ、そのまま雪に埋もれて、春を待っていた。お櫃を盗まれた部屋では食べるものもなく、膝を抱えているしかなかった。子どもたちの中に殺伐とした世界が広がっていた。「奪ってでも食べるのか、奪ってでも生きていくのか」という最悪の選択しかなかった。

福順も配膳されてくるご飯の量に視線が釘付けになり、一粒でも多い茶碗に、自然と手が伸びた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

不二越は機械工具の国産メーカーとして一九二八年に設立され、天皇のお召艦「那智」を商標とした製品を生産していた。一九三一年の満州事変後、特殊鋼に対する需要の高まりに乗じて業績を伸ばし、軍需物資や兵器の生産を拡大していった。

不二越の主要生産品であるベアリング(軸受)は航空機、軍艦、戦車、軍用自動車などに用いられる軍需部品であり、軍人が工場を直接監視する中で、朝鮮から強制連行してきた福順らを軸受課、精器課などで働かせていた。

一九三七年に日中戦争が勃発し、軍需生産が本格化すると、不二越は高級特殊鋼の生産を開始し、一九三九年にはベアリング生産を開始した。一九三八年には、「陸海軍共同管理工場」の指定を受け、工場には陸海軍から派遣された軍人が常駐し、工場の屋上には陸軍旗・海軍旗がひるがえっていた。

一九四四年には「軍需会社」の指定を受け、海軍大臣・陸軍大臣の所管とされた。このようにして、不二越の売上高は、戦時体制の中で、一九四四年の売上高は二年前の二倍を超える一億四四一〇万円に達し、純利益は一・四倍の一七六一万円に跳ね上がっていた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

粗末な食事の上に、つらい仕事が福順たちの健康をむしばんでいた。工場は昼夜フル稼働で操業しており、徴兵された男性労働者に替わって、年端もいかない福順たちに深夜労働を強制していた。夜勤は子どもたちの健康を破壊的に痛めつけていた。

福順たちは一週間ごとに昼勤と夜勤をくり返していた。午後八時から夜勤が始まり、翌朝八時の交代までは眠気とのたたかいだった。十二時にはモーターが止められ、当番が重湯の入った手桶を持って来て、ひしゃくで掬って飲むのがすべてだった。

一九一一年に工場法が制定され、軽易な作業なら十歳以上の児童労働を認めるという例外規定があったが、十二歳未満の児童労働は原則禁止された。一九一九年にはILO5号条約は、十四歳未満の児童労働を禁止したが、日本は例外として十二歳未満とされたので、批准した。一九二九年になって、工業労働者最低年齢法が成立し、十四歳未満の児童労働を禁止した。しかし、ここにも「尋常小学校を修了した十二歳以上の児童労働」を認める例外規定があり、不二越はこの規定を悪用して、朝鮮から連れてきた福順たちを働かせた。

しかも、一九一九年の婦人夜間使用禁止条約では、女性の夜間使用を全面的に禁止したのを受けて、一九二三年に成立した改正工場法で女子の深夜勤を全面的に禁止した。しかし、一九四四年になって、文部省は高等女学校三年生以上の深夜労働を認める通達を出して条約を反故にした。高等女学校三年生の年齢は十五~六歳であり、不二越は文部省通達に違反してまで、十三歳になったばかりの福順たちに深夜労働を強いたのである。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

福順は過労と栄養不足でがりがりにやせてきた。それでも工場への出動を強いられ、ついに栄養失調からジフテリアを発症し、高熱を発し、喉が激しく痛み、嘔吐が続いた。十人ほどの集団で生活していた大部屋から小さな衛生室に隔離された。慶尚北道から来ていたおばさんが親身になって面倒を見てくれたが、福順は母親に甘えるように、しばらくの間だが、しあわせな時間を過ごした。このままおばさんと一緒に過ごしていたいという希望も、かなえられるはずもなく、ふたたび工場に戻らねばならなかった。

おばさんの看病で、福順の症状は快方に向かい、工場から少し離れたところにある不二越病院への通院が始まった。そんなとき、福順たちには繁華街やデパートを歩くのが唯一の楽しみだった。

この日も、病院から大和デパートに向かい、ひとしきり我を忘れて楽しんだあと、話しながら歩いていると、すれ違った学生から、

「きみたち、朝鮮から来たのか。」と、声をかけられた。

またいじめられるのかと、黙っていると、朝鮮語で、

「朝鮮から来たのか。どこにいるのか。ご飯を食べているのか。」とたたみ込むように聞かれ、福順は不二越でのいきさつを話しながら、涙が溢れ出て、止まらなかった。

「このまま連れて帰ってほしい。」と懇願しても、それはかなわなかった。

翌日、その学生は友人とともに不二越に来て、有刺鉄線の垣根越しに、「群山の羅福順にこれを渡してくれ。」と食べ物を手渡した。

そのことで、福順が通院のついでに大和デパートへ行き、学生と会っていたことがばれてしまい、厳しく叱られて始末書を書かされた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

さらに空襲が激しくなり、夜も眠ることが出来ない日が増えてきた。空襲の目標は軍需工場不二越であり、第八愛国寮の日本人女学生は空襲の激化とともに、工場外の安全圏に移って行った。福順たちは最も危ない軍需工場の中で二十四時間を過ごさねばならなかった。

空襲警報が鳴り、たたき起こされて、意識がもうろうとしている中で、大急ぎで愛国寮から脱出して、暗い野原をさまよい、明け方に戻ってきても、そのまま工場に出なければならなかった。

北陸地方への空襲警報は三月までは二、三回程度だったが、四月には六回、五月には十二回に増え、六月には十五回、七月は三十四回にも上り、一日に二回も三回も発令されるようになった。

不二越を狙って、空襲が激化してきた七月には、軍需工場の一部が朝鮮に疎開することになり、前年から不二越に来ていた四百二十人の少女たちとともに沙里院に移動することになった。

しかし朝鮮もすでに安全ではなくなっていた。鉄道幹線を走る機関車が米軍の機銃掃射をうけたり、製油所が爆撃され炎上したりしていた。隣県の石川県小松には海軍航空隊基地ができ、片道切符の特攻隊・神雷部隊が配備され、七月には、浦項近くの迎日基地に移動し、対米・対ソ戦の体制をとっていた。朝鮮が本格的な戦場になるのは時間の問題だった。米軍の空襲をうける富山から沙里院への工場疎開もほとんど無意味な情勢だった。

福順たちは神亀寮長や舎監に「一緒に連れて行ってくれ」と泣き、叫んだが、にべもなかった。貞愛お姉さんたちは福順をおいたまま、朝鮮に帰ってしまった。福順たちをかばってくれた先輩もいなくなり、ひとりで耐えていかねばならなかった。

貞愛お姉さんが不二越を去る前に、福順の部屋にやってきて、

「福順ちゃん、もうすぐ戦争は終わるからね。元気でいれば、お母さんのところに戻れるのよ。おなかがすいたら、芳おばさんのところに行きな。」と、紙片をこっそり渡してくれた。

旋盤などの軍需機械と貞愛たちを乗せた数隻の軍用艦は伏木港から能登半島沿いを北上し、制海権を奪われた日本海を横切り、朝鮮半島に向かった。途中で、一隻が撃沈され、機械もろとも海に沈んだが、貞愛たちは命からがら清津に上陸することが出来た。

翌日、貞愛たちは列車で沙里院に向かった。港から旅館、旅館から清津駅への道すがら、耳に入ってくるはじけるような朝鮮語は心地よかったが、列車に乗せられると、軍人や舎監が出入り口を塞いでいた。貞愛たちは長い船旅で疲れ果て、列車に揺られて沙里院に到着したが、機材の到着が遅れていた。

工場の操業開始まで、一ヶ月間の自宅待機が告げられた。貞愛たちは口々に、一年間働いた給料が欲しいと訴えたが、引率の佐々木伍長は「二年間の期限が終わっていないので出せない」とか、「工場に戻ってきたときに渡す」などと言って、渡してくれなかった。

貞愛たちはソウル、晋州、大邱、浦項、慶州、馬山など、それぞれの出身地へと戻っていった。懐かしのふるさと、母のふところに戻ったのは七月二十日だった。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

八月一日の二十時二十八分と二十一時四十分に立て続けに警戒警報が発令され、八月二日未明の富山大空襲が始まった。

けたたましく鳴り響くサイレンで、福順たちは防空ずきんをかぶり、リュックサックを担いで、ちりぢりばらばらになって、真っ暗な田んぼを逃げ惑った。米軍の攻撃目標は軍需工場不二越であり、富山市内の上空は焼夷弾で真っ赤に焼けていた。福順たちは市街地から離れ、田んぼの方へ逃げたので、ほとんどの少女は無傷だったが、羅州出身の少女は、いつまでたっても戻ってこなかった。

空襲後の富山市内はがれきとなり、大和デパート、日赤病院や富山県庁などの大きな建物しか残っていなかった。道ばたには死体がごろごろ横たわっており、空襲で焼け出された人々が避難場所を求めて、不二越に集まり、福順たちは仕事どころではなくなっていた。

そして、福順たちは八月十五日を迎えたが、「皇国少女」たちにはその意味がよくわからなかった。工場の機械は完全に止まり、尊大な態度で愛国寮を支配していた神亀寮長も舎監も小さくなっていた。佐々木伍長は姿を消していた。福順は、これが「戦争に負ける」ということなのかと、貞愛お姉さんを思い出していた。

戦時下の流通が止まり、実りの秋を迎えても福順たちの食事は一向に改善されなかった。貞愛お姉さんたちは有刺鉄線の破れ目からこっそりと出ていたが、今では、門衛もいなくなり、自由に出入りできるようになっていた。食べ物を求めて出かけ、道端に落ちている柿を拾っても、相変わらず「朝鮮人はあっちへ行け」と追い払われ、福順は腐った柿も食べることが出来なかった。

福順は貞愛お姉さんからもらったメモを頼りに、芳おばさんを訪ねることにした。芳おばさんの家にも、敗戦の波が押し寄せ、配給はなくなり、幼い子どもたちに食べさせるものもなくなっていた。それでも、わずかばかりの大豆を分けてもらい、河原に出かけて、薪を拾い集め、鉄板の上で焼く豆は香ばしくて格別だった。

福順はすぐにも朝鮮に帰りたかったが、いつまでたっても出発の日がこなかった。故郷から父母たちがやってきて、「早く朝鮮に帰せ」と交渉し、十月の半ばを過ぎてようやくその日がきた。

博多港で船を待ち、玄界灘を越えて、ようやく釜山港に降り立った。そこは、日本語ではなく、朝鮮語が氾濫していた。余りにみすぼらしい姿に、「日本人の乞食はあっちへ行け」と罵られたり、通りがかりのおばあさんは涙を流しながら、「日本に連れて行かれ、苦労して、よく帰ってきた」と言って、おにぎりを渡してくれた。

福順はおにぎりをほおばって、母が待つ群山に向かった。母との別れで泣いた日から、二百日以上も過ぎていた。つらいつらい日々が終わろうとしていた。

十月二十七日付けの『毎日新報』は福順らの到着を報じていた。

「女子挺身隊たち帰国 大部分皮膚病で不健康 厳重抗議しようと二十七日父兄大会開催」

「男子は差し置いて幼い娘の乙女たちまでも女子挺身隊という美名の下に、遠く日本に強制就職させた日本人の搾取とあがきは、我々に未だに生々しく残っている。幸いにも日本富山県不二越へ行っていた六百名の乙女は、京畿班二百名をはじめとして全部帰ってきた。帰ってきた乙女たちを見ると、日本の官庁の宣伝とは全く異なり、顔は言葉にならないほどやせて、その上熱病にかかり毛髪が全部抜け落ち、全部が(二字不明)始めとして見るからに残酷なほどに皮膚病にかかり、一般の日本帝国主義の欺瞞政策と搾取に憤慨が新たになる。これから、これらいわゆる挺身隊員の全治回復には三ケ月を要するだろうと言う。これに憤慨した父兄たちはこの対策を講究し、併せて前記不二越工場が閉鎖することもなく、自転車工場に転換して現存する以上、これに対する損害賠償を請求し、厳重な抗議を提出することになり、二十七日午後五時から太平通り二丁目、朝野(不明)商会で父兄大会を開くことになったので、父兄は全部出席することを願う。」

(了)

「我等ハ日本人ナリ。我等ハ産業戦士ナリ。我等ハ天皇陛下ノ御為ニ生マレ、我等ハ天皇陛下ノ御為ニ働キ、我等ハ天皇陛下ノ御為ニ死ナム」

第十二愛国寮の前で、整列した羅福順たちは声を張り上げて復唱し、深々と敬礼した。神亀寮長と舎監が子どもたちに厳しい目を向けていた。

朴貞愛班長が「二十五名出勤します。異常なし」と号令をかけて、隊伍を組み、

「花もつぼみの若桜、五尺の生命引っ下げて、国の大事に純ずるは、我等学徒の面目と、あゝ紅の血は燃ゆる」と歌いながら工場に向かった。

歌はテンポよく、勇ましかったが、十三歳になったばかりの福順の足取りは重かった。ほんの数ヶ月前に希望を胸に不二越にやってきた福順の期待は粉々になっていた。福順は日本人のウソを見抜けず、両親を欺いてまで、不二越に来た自分を悔やんでいた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

昨年(一九四四年)の十月のことだった。太平洋戦争が始まってから、もうすぐ三年目を迎えようとしいていた。戦況は日に日に悪化し、六月にはマリアナ沖海戦で敗北し、日本海軍は空母・航空機の大半を失い、十月のレイテ沖海戦では連合艦隊の主力を失っていた。十一月にはマリアナ基地を飛び立った七十機のB29が東京を空襲した。

青年たちは次々と戦場に送られ、軍需工場不二越の労働力は払底していた。青年労働者の代わりに、朝鮮から女子児童をだまして連れてくるしかなくなっていた。もはや負け戦の兆候だった。

朝鮮から不二越に、すでに四百二十人の女子勤労挺身隊が送り込まれていたが、それでも焼け石に水の状態だった。富山県の森動員課長を朝鮮に送り、朝鮮総督府の安倍総督に直訴し、不二越の労働力不足を訴え、十二月までに八百名を送る約束を取り付けた。

群山市立昭和尋常小学校の講堂に高等科一年生の五十人が集められ、映画を見せられたのがその始まりだった。映画は女性たちの楽しそうなシーンを次々と映し出し、テーブルには美味しそうな食事がならんでいた。寄宿舎では、生け花の習い事がおこなわれ、ミシンに向かう美しい女性の姿があった。広々としたお風呂や理髪部があり、大病院も完備していた。

福順には映画の中は夢のような世界だった。三十人の希望者が名乗り出た。それぞれが担任の先生に呼び出され、不二越の募集書類に署名させられた。「自分が選ばれた」という誇りを胸に、福順は喜び勇んで、両親に報告した。

両親は、これまでにないほどに驚愕し、福順を叱り、学校に飛んでいって、取り消そうとしたが、学校は「釣り上げた魚」を返そうとはしなかった。その後も、父はくり返し学校を訪問して、取り消しを求めたが、日本人の警察官や区長がやってきて、「娘を送らなければ、母を慰安婦にする」と、父を脅かした。ついに、父も、母も沈黙させられた。

二月末、群山の駅前広場はごった返していた。五十人の子どもたちを見送る三百人の親兄弟が集まり、母親たちの泣き叫ぶ声で満ちていた。福順の両親も姉妹も、もう二度と会えない別れに、涙を流していた。

娘を連れ戻そうとする親兄弟に対して、サーベルをガチャガチャ鳴らして、騎馬隊が列をなし、別れの抱擁さえ許さなかった。この状況を見て、はじめて福順はいま自分が何処へ行こうとしているのかを自覚し、怖くて、震えていた。

このような光景は群山だけではなく、全州、順天、ソウル、仁川、羅州、麗水でも見られた。この日、朝鮮の各地から釜山に集められた女子児童は六百人以上にも上った。

福順たちを乗せた関釜連絡船が釜山港を離れた。米軍はすでに沖縄から九州、日本海に至る制海権も制空権も奪い、一月には神戸、大阪、京都への空襲が始まり、沖縄上陸も秒読み段階に入っていた。

福順は、昨年の八月に一五一四名の学童を乗せた対馬丸が撃沈され、多数の死者を出していたことなど知るよしもなかった。玄界灘にすべり出た連絡船の甲板では、救命胴着を身につけて、空襲を想定した訓練がおこなわれ、ここではじめて、日本本土が空襲されていることを知らされた。福順は校長先生の言葉がウソだったと落胆し、もう生きて帰れないと思った。

もはや引き返すことが出来ない福順たちは、下関から列車に乗せられ、何日もかけて空襲で焼かれた街々をすり抜けて、富山の不二越に到着した。

一年前の七月に、同じように連れてこられていた少女たちは、自分たちよりも、もっと幼い福順たちを見て、「可哀想に」とつぶやくことしか出来なかった。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「輝く甍(いらか) 甍の波に 不二越我らの 希望は躍る 山河の恩寵 ゆたかに享けて 伸びゆく国産 報国実る」と不二越社歌を歌い終えて、工場の玄関に着くと、貞愛お姉さんが

「カシラミギ! ホチョウヲトレ!」と号令をかけ、工場長に深々と敬礼した。

工場長は佐々木伍長と呼ばれていた。佐々木伍長は一九三二年の上海事変に第九師団の最下級の下士官、伍長として参戦した。四月二十九日に虹口公園で開催された戦勝祝賀会に参列し、尹奉吉が放った爆弾の破片を受けてけがを負い、除隊し、軍需工場不二越で職を得ていた。佐々木伍長は朝鮮人女子勤労挺身隊には憎悪のような感情を抱いていた。貞愛たちは佐々木伍長を心底恐れていた。

隊列を崩して工場に入った福順は少し気を緩めて、

「貞愛お姉さん、もうおなかがすいてきちゃった。お母さんに会いたいなぁ。」と、泣きべそをかいていた。

朝ご飯が済んだばかりなのに、周りではお昼のための三角団子を食べている人もいた。福順は六時まで続く仕事を思うと、手に持った小さな包みを開けるわけにはいかなかった。食べてしまえば、夕食までは何も口にすることが出来ないからだ。

佐々木伍長は通路に整列した福順らを前にして、気合いを入れ、六尺旋盤の動力源を入れた。天井から下がっているベルトがうなりを上げて回り始めた。福順はもう空腹のことなど考える余裕もなくなっていた。

福順は、少し長くなってきた髪を帽子の中に丸めて押し込み、指先を切り落とした軍手をつけて、六尺旋盤の前に置かれた踏み台に上がった。それでも、旋盤の高さは福順の胸ほどもあり、ベアリングを持ち上げるのは大変だった。

踏み台の横に、直径十センチほどのベアリングが入った木箱がいくつも積み上げられていて、福順は一瞥して、「今日は少し楽かな」と思った。大きいものは直径二十センチもあり、それは福順にはとても持ち上げることが出来ないほどの重さだった。

貞愛お姉さんが回ってきて、

「福順ちゃん、袖のボタンを留めときな。」と、朝鮮語で声をかけた。

二十歳の貞愛はソウルの三越デパートに勤めていたが、前年の七月に、新聞の募集広告を見て不二越に応募し、年齢が高いので班長の役を果たしていた。給料が三越よりもよいとの条件だったが、すでに一年近くも給料は払われていなかった。故郷では、父が亡くなり、家族が貞愛の送金を待っていたが、一銭も送ることが出来なかった。すぐにでもソウルに帰って、働きたかったが、それも許されなかった。

貞愛はこの三月に、だまされて連れてこられた十二、三歳の少女たちが可哀想でならず、何かと面倒を見ていた。

モーターがうなりをあげる中を、木刀を振り上げた佐々木伍長が「作業開始!」と、声を張り上げた。福順はベアリングを持ち上げて、ブンブンうなる旋盤に押しつけた。面取り作業は小さいベアリングなら一日に千個ものノルマがあった。

機械は油で汚れていて、汚くて嫌いだった。それに一日中立ちっぱなしで、重い鉄の塊を持ち上げては、削る仕事だったので、お昼頃にはもうへとへとになった。

お昼のサイレンが鳴って、福順には三角団子が二枚残っていたが、中には食べるものが何もなく、空腹のまま休み時間を過ごさねばならない子もいた。この三角団子は米粉と小麦粉を練ったものと言われていたが、どうもおからや大豆かすを団子にしたようなものだった。食べやすくするために、日によってミカン、ヨモギ、海藻、お茶などで味付けがしてあった。大きさは一辺十センチほどで、厚さが一センチにも満たなかった。十三歳の福順にとってもおやつ程度で、ましてや身体の大きい上級生のおなかを満たすことはできなかった。

昼休みが終われば、ふたたびモーターがうなりを上げ、旋盤が高速で回転し、ベアリングの削りくずが飛び散った。顔に当たってやけどをしたり、か細い指先に突き刺さって化膿した。目に入って、こすれば真っ赤に充血した。

旋盤の上に機械油のタンクがあり、吸い口が下がっていた。回転する研磨剤とベアリングの摩擦で、高温になるのを防ぐために、ときどき機械油をささねばならなかった。白泥色の機械油を吸い出し、口の中に入り込む直前に口を離して旋盤に注入する。この要領を習得するまでは、機械油が口の中に入り込んできて、洗面所に駆け込んだ。どれだけ口をゆすいでも、油の臭いは消えなかった。洗面台の鏡には、油で薄汚れた顔があり、福順は耐えきれなくなって泣き出した。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

疲れ切って、寮に帰ってきても、優しい母がいるわけでもなく、「しつけ」と称して、軍隊的な生活が待っていた。寮の入口には、管理室があって、常に舎監が見張っていた。舎監の指示に従わなければもちろん、「お金をもらえると言っていたのに、どうしてくれないのか」と質問しただけでも、部屋の全員が廊下に出され、腕を上げたまま何時間も正座をさせられた。

隣接する第八愛国寮からは、にぎやかな笑い声が聞こえてきた。日本人女学生が家から持ってきたお菓子を食べながら、修学旅行のようにはしゃいでいた。

生け花を習わせてあげると言っていたのに、裁縫やミシンを教えてあげると言っていたのに、学校に通えば高等科を卒業できると言っていたのに、工業専門学校で勉強が出来ると言っていたのに、何もかもがウソだった。

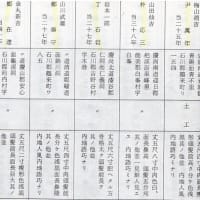

福順たちに、楽しいことは何もなかった。歌うことで気を紛らせるしかなかった。社員手帳に毎月の給料が記入されていて、その下に「朝食八銭、昼食十銭、夕食十二銭差し引く」と書かれていた。それを朝鮮語で、「朝食が八銭、昼食が十銭、夕食が十二銭、合わせて三十銭」「日本がよいと言われたから来たのに、おなかがぺこぺこで、だまされた、だまされた」などと、騒ぎながら歌うことしかなかった。

福順は十人単位でわらがはみ出した畳の部屋に押し込まれ、布団はかび臭い臭いがしていた。夏が近づくと、南京虫(トコジラミ)、ノミ、シラミがわいてきた。南京虫にかまれると、かゆくてかゆくてがまんができなかった。蚊帳の上には、血を吸った南京虫が電灯の光を浴びて、ルビーのように輝いて、ぞろぞろと這い回っており、舎監に消毒をしてほしいと、どんなに頼んでも取り合ってくれなかった。

母に手紙を書いても、不二越でのつらい毎日のことや、おなかがすいていることを書いてはならなかった。検閲を気にして、「元気でやっている」と、通り一遍のことを書いた後に、「ミスカルを送ってほしい」と付け加えても、送られてくることはなかった。母は日本語を読めなかった。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

日中戦争に突入し、戦争景気に沸く不二越は一九三七年から四一年にかけて石金一帯の農地を購入した。常願寺川流域の肥沃な農地の売却を渋る農民には、軍が圧力をかけて、強制的に契約を結ばせていた。

工場の敷地は元々は農地だったので、縦横に農業用水が走っていて、五月ごろになると、田植えのために、立山の水が引かれ、水際にはセリが生え始めた。日曜日になると、福順たちは冷たい用水に足をぬらしながら、セリを摘んだ。

福順たちはセリが食べられる薬草であることは知っていたが、食用セリに似たドクゼリとの見分けがつかず、下痢や腹痛を起こしていた。ドクゼリにはシクトキシンという毒性分を多く含んでいて、痙攣、呼吸困難、嘔吐、下痢、腹痛を起こし、重症の場合は死に至る毒草である。

不二越に派遣されて来た軍人の食堂では、衣のふっくりついた魚の揚げものや新鮮な野菜サラダが出されていたが、福順たちのテーブルには、塩気のきつい味噌汁、虫が混じっている乾燥野菜しかなく、青い野菜や新鮮な魚は見たくても見られなかった。たまに、塩漬けの魚が出されても、腐りかけていて、食中毒で下痢腹痛を訴える者が続出し、不二越病院の病室から廊下まで患者で一杯になった。

貞愛お姉さんはしたたかで、たくましかった。飢えから身を守るために、必死にたたかっていた。食べ物が少なくなると、親たちが持たせてくれた衣類を集め、舎監に見つからないように、見張りを立て、鉄条網の隙間から外に抜け出していた。少人数の買い出し部隊が農家や在日朝鮮人の家々を回り、衣類と食べ物を交換し、子どもたちで分けあって飢えをしのいでいた。

空腹に苦しむ福順たちの最後の手段は食事の奪い合いだった。愛国寮の中庭には、いまも、壊れたお櫃(おひつ)がいくつも転がっている。貞愛お姉さんは「ご飯が入ったお櫃を盗んできて仲間と分け合って食べた」と笑っていた。食べ終わった空のお櫃は二階から放り投げられ、そのまま雪に埋もれて、春を待っていた。お櫃を盗まれた部屋では食べるものもなく、膝を抱えているしかなかった。子どもたちの中に殺伐とした世界が広がっていた。「奪ってでも食べるのか、奪ってでも生きていくのか」という最悪の選択しかなかった。

福順も配膳されてくるご飯の量に視線が釘付けになり、一粒でも多い茶碗に、自然と手が伸びた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

不二越は機械工具の国産メーカーとして一九二八年に設立され、天皇のお召艦「那智」を商標とした製品を生産していた。一九三一年の満州事変後、特殊鋼に対する需要の高まりに乗じて業績を伸ばし、軍需物資や兵器の生産を拡大していった。

不二越の主要生産品であるベアリング(軸受)は航空機、軍艦、戦車、軍用自動車などに用いられる軍需部品であり、軍人が工場を直接監視する中で、朝鮮から強制連行してきた福順らを軸受課、精器課などで働かせていた。

一九三七年に日中戦争が勃発し、軍需生産が本格化すると、不二越は高級特殊鋼の生産を開始し、一九三九年にはベアリング生産を開始した。一九三八年には、「陸海軍共同管理工場」の指定を受け、工場には陸海軍から派遣された軍人が常駐し、工場の屋上には陸軍旗・海軍旗がひるがえっていた。

一九四四年には「軍需会社」の指定を受け、海軍大臣・陸軍大臣の所管とされた。このようにして、不二越の売上高は、戦時体制の中で、一九四四年の売上高は二年前の二倍を超える一億四四一〇万円に達し、純利益は一・四倍の一七六一万円に跳ね上がっていた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

粗末な食事の上に、つらい仕事が福順たちの健康をむしばんでいた。工場は昼夜フル稼働で操業しており、徴兵された男性労働者に替わって、年端もいかない福順たちに深夜労働を強制していた。夜勤は子どもたちの健康を破壊的に痛めつけていた。

福順たちは一週間ごとに昼勤と夜勤をくり返していた。午後八時から夜勤が始まり、翌朝八時の交代までは眠気とのたたかいだった。十二時にはモーターが止められ、当番が重湯の入った手桶を持って来て、ひしゃくで掬って飲むのがすべてだった。

一九一一年に工場法が制定され、軽易な作業なら十歳以上の児童労働を認めるという例外規定があったが、十二歳未満の児童労働は原則禁止された。一九一九年にはILO5号条約は、十四歳未満の児童労働を禁止したが、日本は例外として十二歳未満とされたので、批准した。一九二九年になって、工業労働者最低年齢法が成立し、十四歳未満の児童労働を禁止した。しかし、ここにも「尋常小学校を修了した十二歳以上の児童労働」を認める例外規定があり、不二越はこの規定を悪用して、朝鮮から連れてきた福順たちを働かせた。

しかも、一九一九年の婦人夜間使用禁止条約では、女性の夜間使用を全面的に禁止したのを受けて、一九二三年に成立した改正工場法で女子の深夜勤を全面的に禁止した。しかし、一九四四年になって、文部省は高等女学校三年生以上の深夜労働を認める通達を出して条約を反故にした。高等女学校三年生の年齢は十五~六歳であり、不二越は文部省通達に違反してまで、十三歳になったばかりの福順たちに深夜労働を強いたのである。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

福順は過労と栄養不足でがりがりにやせてきた。それでも工場への出動を強いられ、ついに栄養失調からジフテリアを発症し、高熱を発し、喉が激しく痛み、嘔吐が続いた。十人ほどの集団で生活していた大部屋から小さな衛生室に隔離された。慶尚北道から来ていたおばさんが親身になって面倒を見てくれたが、福順は母親に甘えるように、しばらくの間だが、しあわせな時間を過ごした。このままおばさんと一緒に過ごしていたいという希望も、かなえられるはずもなく、ふたたび工場に戻らねばならなかった。

おばさんの看病で、福順の症状は快方に向かい、工場から少し離れたところにある不二越病院への通院が始まった。そんなとき、福順たちには繁華街やデパートを歩くのが唯一の楽しみだった。

この日も、病院から大和デパートに向かい、ひとしきり我を忘れて楽しんだあと、話しながら歩いていると、すれ違った学生から、

「きみたち、朝鮮から来たのか。」と、声をかけられた。

またいじめられるのかと、黙っていると、朝鮮語で、

「朝鮮から来たのか。どこにいるのか。ご飯を食べているのか。」とたたみ込むように聞かれ、福順は不二越でのいきさつを話しながら、涙が溢れ出て、止まらなかった。

「このまま連れて帰ってほしい。」と懇願しても、それはかなわなかった。

翌日、その学生は友人とともに不二越に来て、有刺鉄線の垣根越しに、「群山の羅福順にこれを渡してくれ。」と食べ物を手渡した。

そのことで、福順が通院のついでに大和デパートへ行き、学生と会っていたことがばれてしまい、厳しく叱られて始末書を書かされた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

さらに空襲が激しくなり、夜も眠ることが出来ない日が増えてきた。空襲の目標は軍需工場不二越であり、第八愛国寮の日本人女学生は空襲の激化とともに、工場外の安全圏に移って行った。福順たちは最も危ない軍需工場の中で二十四時間を過ごさねばならなかった。

空襲警報が鳴り、たたき起こされて、意識がもうろうとしている中で、大急ぎで愛国寮から脱出して、暗い野原をさまよい、明け方に戻ってきても、そのまま工場に出なければならなかった。

北陸地方への空襲警報は三月までは二、三回程度だったが、四月には六回、五月には十二回に増え、六月には十五回、七月は三十四回にも上り、一日に二回も三回も発令されるようになった。

不二越を狙って、空襲が激化してきた七月には、軍需工場の一部が朝鮮に疎開することになり、前年から不二越に来ていた四百二十人の少女たちとともに沙里院に移動することになった。

しかし朝鮮もすでに安全ではなくなっていた。鉄道幹線を走る機関車が米軍の機銃掃射をうけたり、製油所が爆撃され炎上したりしていた。隣県の石川県小松には海軍航空隊基地ができ、片道切符の特攻隊・神雷部隊が配備され、七月には、浦項近くの迎日基地に移動し、対米・対ソ戦の体制をとっていた。朝鮮が本格的な戦場になるのは時間の問題だった。米軍の空襲をうける富山から沙里院への工場疎開もほとんど無意味な情勢だった。

福順たちは神亀寮長や舎監に「一緒に連れて行ってくれ」と泣き、叫んだが、にべもなかった。貞愛お姉さんたちは福順をおいたまま、朝鮮に帰ってしまった。福順たちをかばってくれた先輩もいなくなり、ひとりで耐えていかねばならなかった。

貞愛お姉さんが不二越を去る前に、福順の部屋にやってきて、

「福順ちゃん、もうすぐ戦争は終わるからね。元気でいれば、お母さんのところに戻れるのよ。おなかがすいたら、芳おばさんのところに行きな。」と、紙片をこっそり渡してくれた。

旋盤などの軍需機械と貞愛たちを乗せた数隻の軍用艦は伏木港から能登半島沿いを北上し、制海権を奪われた日本海を横切り、朝鮮半島に向かった。途中で、一隻が撃沈され、機械もろとも海に沈んだが、貞愛たちは命からがら清津に上陸することが出来た。

翌日、貞愛たちは列車で沙里院に向かった。港から旅館、旅館から清津駅への道すがら、耳に入ってくるはじけるような朝鮮語は心地よかったが、列車に乗せられると、軍人や舎監が出入り口を塞いでいた。貞愛たちは長い船旅で疲れ果て、列車に揺られて沙里院に到着したが、機材の到着が遅れていた。

工場の操業開始まで、一ヶ月間の自宅待機が告げられた。貞愛たちは口々に、一年間働いた給料が欲しいと訴えたが、引率の佐々木伍長は「二年間の期限が終わっていないので出せない」とか、「工場に戻ってきたときに渡す」などと言って、渡してくれなかった。

貞愛たちはソウル、晋州、大邱、浦項、慶州、馬山など、それぞれの出身地へと戻っていった。懐かしのふるさと、母のふところに戻ったのは七月二十日だった。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

八月一日の二十時二十八分と二十一時四十分に立て続けに警戒警報が発令され、八月二日未明の富山大空襲が始まった。

けたたましく鳴り響くサイレンで、福順たちは防空ずきんをかぶり、リュックサックを担いで、ちりぢりばらばらになって、真っ暗な田んぼを逃げ惑った。米軍の攻撃目標は軍需工場不二越であり、富山市内の上空は焼夷弾で真っ赤に焼けていた。福順たちは市街地から離れ、田んぼの方へ逃げたので、ほとんどの少女は無傷だったが、羅州出身の少女は、いつまでたっても戻ってこなかった。

空襲後の富山市内はがれきとなり、大和デパート、日赤病院や富山県庁などの大きな建物しか残っていなかった。道ばたには死体がごろごろ横たわっており、空襲で焼け出された人々が避難場所を求めて、不二越に集まり、福順たちは仕事どころではなくなっていた。

そして、福順たちは八月十五日を迎えたが、「皇国少女」たちにはその意味がよくわからなかった。工場の機械は完全に止まり、尊大な態度で愛国寮を支配していた神亀寮長も舎監も小さくなっていた。佐々木伍長は姿を消していた。福順は、これが「戦争に負ける」ということなのかと、貞愛お姉さんを思い出していた。

戦時下の流通が止まり、実りの秋を迎えても福順たちの食事は一向に改善されなかった。貞愛お姉さんたちは有刺鉄線の破れ目からこっそりと出ていたが、今では、門衛もいなくなり、自由に出入りできるようになっていた。食べ物を求めて出かけ、道端に落ちている柿を拾っても、相変わらず「朝鮮人はあっちへ行け」と追い払われ、福順は腐った柿も食べることが出来なかった。

福順は貞愛お姉さんからもらったメモを頼りに、芳おばさんを訪ねることにした。芳おばさんの家にも、敗戦の波が押し寄せ、配給はなくなり、幼い子どもたちに食べさせるものもなくなっていた。それでも、わずかばかりの大豆を分けてもらい、河原に出かけて、薪を拾い集め、鉄板の上で焼く豆は香ばしくて格別だった。

福順はすぐにも朝鮮に帰りたかったが、いつまでたっても出発の日がこなかった。故郷から父母たちがやってきて、「早く朝鮮に帰せ」と交渉し、十月の半ばを過ぎてようやくその日がきた。

博多港で船を待ち、玄界灘を越えて、ようやく釜山港に降り立った。そこは、日本語ではなく、朝鮮語が氾濫していた。余りにみすぼらしい姿に、「日本人の乞食はあっちへ行け」と罵られたり、通りがかりのおばあさんは涙を流しながら、「日本に連れて行かれ、苦労して、よく帰ってきた」と言って、おにぎりを渡してくれた。

福順はおにぎりをほおばって、母が待つ群山に向かった。母との別れで泣いた日から、二百日以上も過ぎていた。つらいつらい日々が終わろうとしていた。

十月二十七日付けの『毎日新報』は福順らの到着を報じていた。

「女子挺身隊たち帰国 大部分皮膚病で不健康 厳重抗議しようと二十七日父兄大会開催」

「男子は差し置いて幼い娘の乙女たちまでも女子挺身隊という美名の下に、遠く日本に強制就職させた日本人の搾取とあがきは、我々に未だに生々しく残っている。幸いにも日本富山県不二越へ行っていた六百名の乙女は、京畿班二百名をはじめとして全部帰ってきた。帰ってきた乙女たちを見ると、日本の官庁の宣伝とは全く異なり、顔は言葉にならないほどやせて、その上熱病にかかり毛髪が全部抜け落ち、全部が(二字不明)始めとして見るからに残酷なほどに皮膚病にかかり、一般の日本帝国主義の欺瞞政策と搾取に憤慨が新たになる。これから、これらいわゆる挺身隊員の全治回復には三ケ月を要するだろうと言う。これに憤慨した父兄たちはこの対策を講究し、併せて前記不二越工場が閉鎖することもなく、自転車工場に転換して現存する以上、これに対する損害賠償を請求し、厳重な抗議を提出することになり、二十七日午後五時から太平通り二丁目、朝野(不明)商会で父兄大会を開くことになったので、父兄は全部出席することを願う。」

(了)