小松基地騒音の人口・世帯に与える影響について

1961年に自衛隊小松基地が開設され、同年F86F(40機)、1965年F104J、1976年F4ファントム、1996年F15イーグル(40機)、2016年アグレッサー部隊(F15、10機)が順次配備され、2025年4月からはF35Aステルス戦闘機の配備(3機)が始まった。

本論考では、1961年小松基地開設以降の基地周辺の人口動態について検証する。

(1)前提的確認事項

1966年版の『小松市統計要覧』(資料1)に、1965年の校下別人口統計があるが、現在の校下割とは相当の違いがあるので、これは使わない。『小松市統計書』の1973年版に「1970年校下別人口」(資料2)があり、小松市ホームページの2005年(資料3)、2025年4月の「校下別人口」(資料4)を比較することによって、航空機騒音による影響を検証した。

航空機騒音被害による人口減について、75Wライン内外の差について検証した。すなわちⓐ75W以上(①稚松、②芦城、③安宅、④日末、⑤犬丸、⑥荒屋、⑦向本折、⑧今江の各校下)の地域とⓑⓒ75W未満の地域の人口増減差を明確化した。

ⓒ(金野、西尾、波佐谷、那谷、大杉)は騒音による影響よりも山間部なるが故の過疎・衰退の要素が大きく影響しているので除外し、平野部のⓐⓑ間の違いを検証することにした。ⓓ加賀市、能美市は情報不足で検討対象から除外せざるを得なかった。

<C> 75Wラインにまたがっている校下(①、②、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩)があり(表2、図1)、⑩能美校下の場合は96.2%、⑨串校下の場合は73.5%が75W外にあり、それぞれⓑ群に入れた。⑧今江校下(64.0%)、⑦向本折校下(67.2%)とも過半数が75W内にあるので、ⓐ群に入れたが、一定の齟齬は免れない。

<D>『基地と小松』には、「住宅防音工事町別集計表」(資料5)があり、各町の騒音コンターが記載されており、それに基づいて各校下のコンターを特定した。

(2)75W地域の人口減少について

※1:安宅校区=1970年は安宅校区と牧校区に分かれていたが、その後安宅校区に統一された。

※2:能美+第一=能美校区は第一校区の川辺、千代、能美、一針、平面が分離独立して発足したので、ひとくくりにした

※3:東陵+中海+原=中海校区は荒木田町と西軽海町を東陵校区に移動し、山間部の原校区を加えて今日に至り、東陵校区は1974年に第一校区の希望ヶ丘、中海校区の荒木田町、西軽海で発足したので、ひとくくりにした。

※4:西尾校区=尾小屋、西俣、新丸が合流した。

※5:波佐谷校区=2005年時点では、波佐谷と大杉は別の校区だったが、その後合流した。

小松市全域の人口は、1970年=95072人、2025年=105067人であり、10.5%の増加を示している(1965年=91163人→15.3%増)。

ⓐ75W以上の地域は、小松基地から約2㎞の範囲内にあり、旧市街地(人口密集地)にすっぽりと含まれ(図①)、居住環境はジェット機騒音で悪化し、1970年を基準にして、小松市総人口のピーク時2005年時点では、8.6%減少した。2025年時点では13.9%も減少している(表①ⓐ小計)。

他方、小松基地から3㎞以上離れたJR北陸線以東で、ⓑ75W未満の地域では、高度成長下で住宅地として開発され、商業施設も集中しており、小松市総人口のピーク時2005年時点では、54.5%増加し、その後2025年時点では44.4%の人口増加(表①ⓑ小計)をもたらしている。

(注1) ⓐ75W以上/ⓑ75W未満/ⓒ山間部(75W未満)

(注2)小松市は1955、6年に9町村と合併して、現在の市域となった。合併後の1960年の小松市の総人口は89085人、1965年は91163人。まだ現在のような校区は成立しておらず、橋北(稚小)、橋南(芦城)、安宅、牧、板津、白江、苗代、今江、御幸、粟津、矢田野、月津、那谷、中海、金野、西尾、国府、大杉、新丸の19校区に分けられていた。1970年代に28校区、2000年代以降は26校区となっている。人口のピークは2005年頃で、約11万人で、その後減少に転じて2025年現在は105067人。

(注3)ⓑ75W未満の<❶~❸比較(%)>は1970年の小計に<原校区=1056人>を加えた<39438人>を使って計算した。

(注4)小松基地開設(1961年)後の、少なくとも1965年からの人口推移を調べたかったのだが、現在の校区割りとは隔たりがあり、やむを得ず、1970年の人口と比較した。

(3)居住地を奪う基地騒音

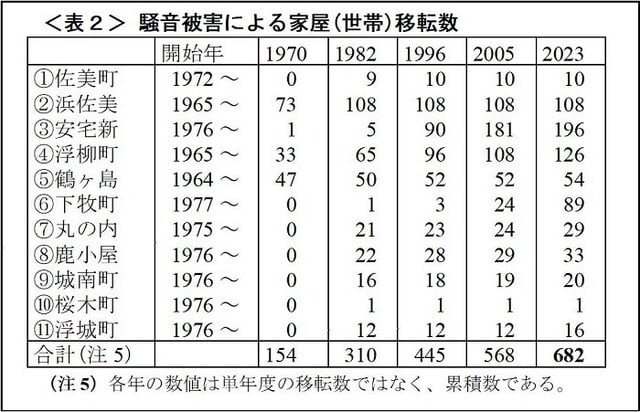

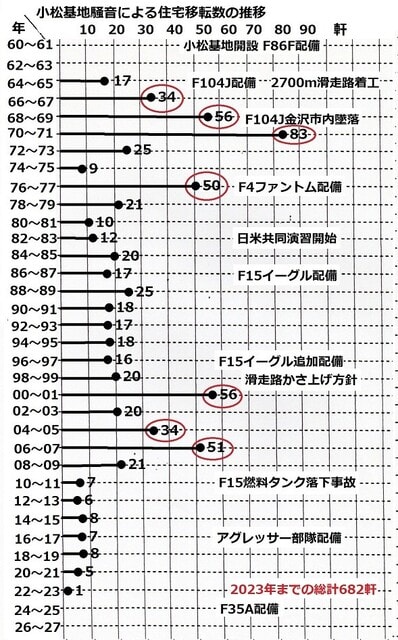

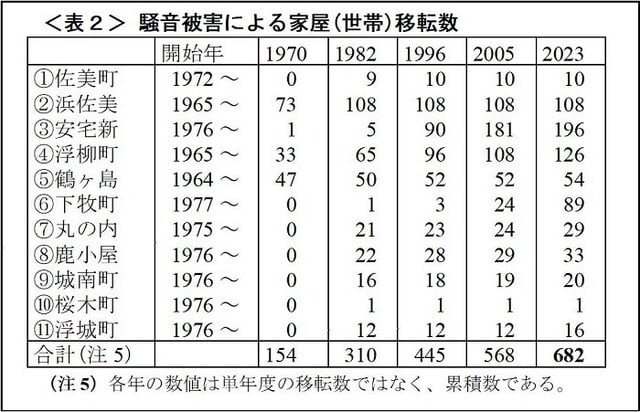

基地直近や離着陸コース直下の激甚騒音地域では、1964年⑤鶴ヶ島で集団移転が始まり、1965年②浜佐美、④浮柳、1972年①佐美、1975年⑦丸の内、1976年⑪浮城、⑧鹿小屋、⑩桜木、⑨城南、③安宅新、1977年⑥下牧が続き、2023年までに682世帯が移転を余儀なくされた(表2)。

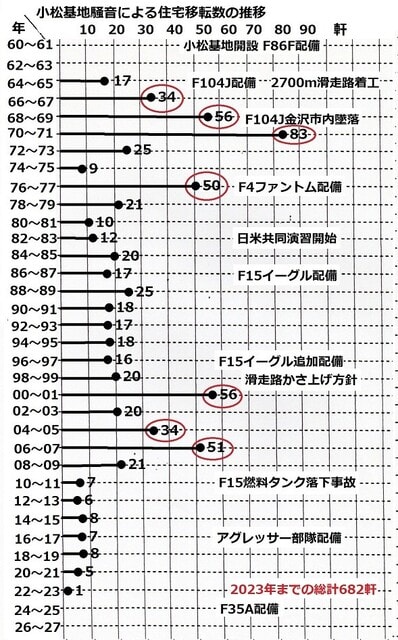

<図②>移転のピークは、F104J配備+金沢市街地墜落(1969年)後の1969~71年、F4ファントム配備後の1977年、小松基地滑走路のかさ上げ方針後の2000年代初期に現れている。新機種配備など基地強化による騒音激化と移転は密接に関係している。

廃村・集団移転

小松基地強化拡大の歴史は、同時に周辺住民排除の歴史でもあった。廃村とされた地域を調査し、1988年に「集団移転地図」を作成し、論考「強制移転を許さず、基地を叩き出そう」にまとめた(『小松基地闘争強化のために』)。

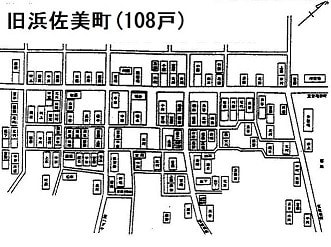

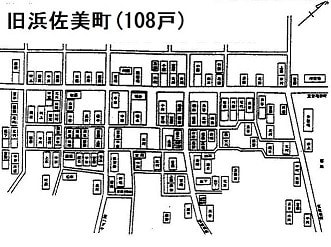

▼事例1 浜佐美町の108戸

浜佐美町(C点)は1879年(明治10年)にはすでに86戸の集落をなし、沿岸漁業と製塩業で生計を立てていたが、明治末期には塩の専売制によって、漁業(地引あみ)だけになり、その後漁業も不振に陥り、1957年開墾によって若干の農地を確保し、同時に織物、撚糸を家内工業的におこなっていた。

1964年、2700m滑走路建設によって、離着陸コース(南西方向)直下になり、F104Jの激甚な騒音に耐えられず、1965~77年にかけて108戸全部が浜佐美本町(C'点)への移転を余儀なくされ、旧浜佐美町は廃村となった。

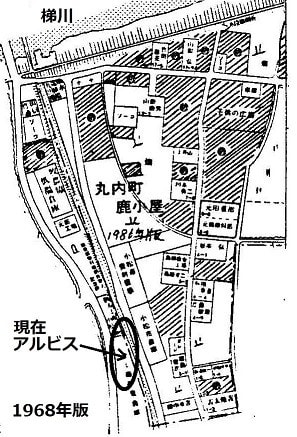

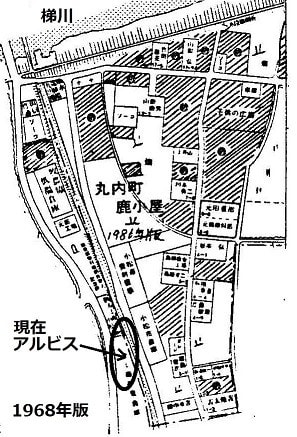

▼事例2 丸の内町鹿小屋の33戸

丸の内町鹿小屋は小松城の一角(H点)にあり、比較的新しく形成された集落である。滑走路延長線上(北東方向)の真下にあり、もっとも激甚な騒音を受けていた。1976年から85年までに、地図の斜線部分26戸が吉竹町地内に鹿町(H'点)を造成し、ほとんどの住民が移り住んだ。2023年までに33戸が移転した。

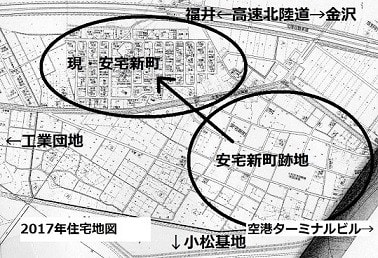

▼事例3 安宅新町の196戸

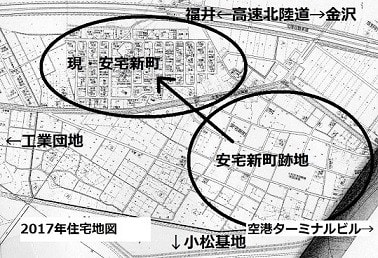

その後も集団移転は続き、安宅新町(D点)の住民は早朝からのエンジン調整音に耐えかねて、わずか数十メートル西側で、県道と高速道路の間に新たな安宅新町(D'点)を造成し、1984年から移転を開始し、2023年までに196戸が移転がした。

▼事例4 鶴ヶ島町

鶴ヶ島町は悌川沿岸の古くからの農村であった(A点)。基地拡張→2700m滑走路建設によって、騒音直下となり、一番早く移転を始めた(1985年までに40戸)。旧町の北寄りで、滑走路直下を少し避けた前川西岸(A'点)に集団移転し、鶴ヶ島町を名乗った。A'点は決して静かな所ではないが、従来どおり農業を続けながら、墜落事故の危険から逃れることが先決であった。

▼事例5 下牧町

下牧町(K点)も機種の変更にしたがって、騒音が激しくなり、2000年代から移転が始まり、2023年までに89戸が梯川の対岸(K'点)へ移転を強いられたのである。

このようにして2023年までに、682戸の住民が騒音と墜落の危険から命からがら脱出したと言っても過言ではない(参照:2024年『基地と小松』小松市HP)。

<参考資料>

資料1:1966年版『小松市統計要覧』/資料2:「1970年町別・校下別人口」(2021年3月1日小松市・市民サービス課提供)/資料3:「2005年校下・男女・年齢・階層別人口」(小松市HP) /資料4:「2021年小松市校下別人口」(小松市HP)/資料5:「住宅防音工事町別集計表」(『基地と小松』2020、1984、1997、2006年版)/資料6:「小松飛行場周辺移転補償処理実績表」(『基地と小松』)/資料7:「小松市小学校区一覧表2018年」(小松市HP)/資料8:「学区マップ」

1961年に自衛隊小松基地が開設され、同年F86F(40機)、1965年F104J、1976年F4ファントム、1996年F15イーグル(40機)、2016年アグレッサー部隊(F15、10機)が順次配備され、2025年4月からはF35Aステルス戦闘機の配備(3機)が始まった。

本論考では、1961年小松基地開設以降の基地周辺の人口動態について検証する。

(1)前提的確認事項

1966年版の『小松市統計要覧』(資料1)に、1965年の校下別人口統計があるが、現在の校下割とは相当の違いがあるので、これは使わない。『小松市統計書』の1973年版に「1970年校下別人口」(資料2)があり、小松市ホームページの2005年(資料3)、2025年4月の「校下別人口」(資料4)を比較することによって、航空機騒音による影響を検証した。

航空機騒音被害による人口減について、75Wライン内外の差について検証した。すなわちⓐ75W以上(①稚松、②芦城、③安宅、④日末、⑤犬丸、⑥荒屋、⑦向本折、⑧今江の各校下)の地域とⓑⓒ75W未満の地域の人口増減差を明確化した。

ⓒ(金野、西尾、波佐谷、那谷、大杉)は騒音による影響よりも山間部なるが故の過疎・衰退の要素が大きく影響しているので除外し、平野部のⓐⓑ間の違いを検証することにした。ⓓ加賀市、能美市は情報不足で検討対象から除外せざるを得なかった。

<C> 75Wラインにまたがっている校下(①、②、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩)があり(表2、図1)、⑩能美校下の場合は96.2%、⑨串校下の場合は73.5%が75W外にあり、それぞれⓑ群に入れた。⑧今江校下(64.0%)、⑦向本折校下(67.2%)とも過半数が75W内にあるので、ⓐ群に入れたが、一定の齟齬は免れない。

<D>『基地と小松』には、「住宅防音工事町別集計表」(資料5)があり、各町の騒音コンターが記載されており、それに基づいて各校下のコンターを特定した。

(2)75W地域の人口減少について

※1:安宅校区=1970年は安宅校区と牧校区に分かれていたが、その後安宅校区に統一された。

※2:能美+第一=能美校区は第一校区の川辺、千代、能美、一針、平面が分離独立して発足したので、ひとくくりにした

※3:東陵+中海+原=中海校区は荒木田町と西軽海町を東陵校区に移動し、山間部の原校区を加えて今日に至り、東陵校区は1974年に第一校区の希望ヶ丘、中海校区の荒木田町、西軽海で発足したので、ひとくくりにした。

※4:西尾校区=尾小屋、西俣、新丸が合流した。

※5:波佐谷校区=2005年時点では、波佐谷と大杉は別の校区だったが、その後合流した。

小松市全域の人口は、1970年=95072人、2025年=105067人であり、10.5%の増加を示している(1965年=91163人→15.3%増)。

ⓐ75W以上の地域は、小松基地から約2㎞の範囲内にあり、旧市街地(人口密集地)にすっぽりと含まれ(図①)、居住環境はジェット機騒音で悪化し、1970年を基準にして、小松市総人口のピーク時2005年時点では、8.6%減少した。2025年時点では13.9%も減少している(表①ⓐ小計)。

他方、小松基地から3㎞以上離れたJR北陸線以東で、ⓑ75W未満の地域では、高度成長下で住宅地として開発され、商業施設も集中しており、小松市総人口のピーク時2005年時点では、54.5%増加し、その後2025年時点では44.4%の人口増加(表①ⓑ小計)をもたらしている。

(注1) ⓐ75W以上/ⓑ75W未満/ⓒ山間部(75W未満)

(注2)小松市は1955、6年に9町村と合併して、現在の市域となった。合併後の1960年の小松市の総人口は89085人、1965年は91163人。まだ現在のような校区は成立しておらず、橋北(稚小)、橋南(芦城)、安宅、牧、板津、白江、苗代、今江、御幸、粟津、矢田野、月津、那谷、中海、金野、西尾、国府、大杉、新丸の19校区に分けられていた。1970年代に28校区、2000年代以降は26校区となっている。人口のピークは2005年頃で、約11万人で、その後減少に転じて2025年現在は105067人。

(注3)ⓑ75W未満の<❶~❸比較(%)>は1970年の小計に<原校区=1056人>を加えた<39438人>を使って計算した。

(注4)小松基地開設(1961年)後の、少なくとも1965年からの人口推移を調べたかったのだが、現在の校区割りとは隔たりがあり、やむを得ず、1970年の人口と比較した。

(3)居住地を奪う基地騒音

基地直近や離着陸コース直下の激甚騒音地域では、1964年⑤鶴ヶ島で集団移転が始まり、1965年②浜佐美、④浮柳、1972年①佐美、1975年⑦丸の内、1976年⑪浮城、⑧鹿小屋、⑩桜木、⑨城南、③安宅新、1977年⑥下牧が続き、2023年までに682世帯が移転を余儀なくされた(表2)。

<図②>移転のピークは、F104J配備+金沢市街地墜落(1969年)後の1969~71年、F4ファントム配備後の1977年、小松基地滑走路のかさ上げ方針後の2000年代初期に現れている。新機種配備など基地強化による騒音激化と移転は密接に関係している。

廃村・集団移転

小松基地強化拡大の歴史は、同時に周辺住民排除の歴史でもあった。廃村とされた地域を調査し、1988年に「集団移転地図」を作成し、論考「強制移転を許さず、基地を叩き出そう」にまとめた(『小松基地闘争強化のために』)。

▼事例1 浜佐美町の108戸

浜佐美町(C点)は1879年(明治10年)にはすでに86戸の集落をなし、沿岸漁業と製塩業で生計を立てていたが、明治末期には塩の専売制によって、漁業(地引あみ)だけになり、その後漁業も不振に陥り、1957年開墾によって若干の農地を確保し、同時に織物、撚糸を家内工業的におこなっていた。

1964年、2700m滑走路建設によって、離着陸コース(南西方向)直下になり、F104Jの激甚な騒音に耐えられず、1965~77年にかけて108戸全部が浜佐美本町(C'点)への移転を余儀なくされ、旧浜佐美町は廃村となった。

▼事例2 丸の内町鹿小屋の33戸

丸の内町鹿小屋は小松城の一角(H点)にあり、比較的新しく形成された集落である。滑走路延長線上(北東方向)の真下にあり、もっとも激甚な騒音を受けていた。1976年から85年までに、地図の斜線部分26戸が吉竹町地内に鹿町(H'点)を造成し、ほとんどの住民が移り住んだ。2023年までに33戸が移転した。

▼事例3 安宅新町の196戸

その後も集団移転は続き、安宅新町(D点)の住民は早朝からのエンジン調整音に耐えかねて、わずか数十メートル西側で、県道と高速道路の間に新たな安宅新町(D'点)を造成し、1984年から移転を開始し、2023年までに196戸が移転がした。

▼事例4 鶴ヶ島町

鶴ヶ島町は悌川沿岸の古くからの農村であった(A点)。基地拡張→2700m滑走路建設によって、騒音直下となり、一番早く移転を始めた(1985年までに40戸)。旧町の北寄りで、滑走路直下を少し避けた前川西岸(A'点)に集団移転し、鶴ヶ島町を名乗った。A'点は決して静かな所ではないが、従来どおり農業を続けながら、墜落事故の危険から逃れることが先決であった。

▼事例5 下牧町

下牧町(K点)も機種の変更にしたがって、騒音が激しくなり、2000年代から移転が始まり、2023年までに89戸が梯川の対岸(K'点)へ移転を強いられたのである。

このようにして2023年までに、682戸の住民が騒音と墜落の危険から命からがら脱出したと言っても過言ではない(参照:2024年『基地と小松』小松市HP)。

<参考資料>

資料1:1966年版『小松市統計要覧』/資料2:「1970年町別・校下別人口」(2021年3月1日小松市・市民サービス課提供)/資料3:「2005年校下・男女・年齢・階層別人口」(小松市HP) /資料4:「2021年小松市校下別人口」(小松市HP)/資料5:「住宅防音工事町別集計表」(『基地と小松』2020、1984、1997、2006年版)/資料6:「小松飛行場周辺移転補償処理実績表」(『基地と小松』)/資料7:「小松市小学校区一覧表2018年」(小松市HP)/資料8:「学区マップ」