いろいろとゴタゴタが……。

あと、カーオーディオって、なかなか良いものがないんですねぇ……。

デッドニングといって、車体の振動や共振を抑える加工をすれば、そんなにオーディオ本体は問題にならないとは、店の人の話ですが……。

明日は仕切り直して、ビシッといきます!

今日は快晴でしたねっ♪ 朝はそれなりに寒かったんですが、日中はポカポカと♪

しかし、ちょっと用事で行った郵便局で高圧的な対応に接し、逆ギレしそうでした。民営化も間近いはずのところが、こんな客あしらいをしていいのか!?

あまりのバカらしさに、最後場は、ついには笑ってしまいましたよ。関西では、そういう奴のことを「スカタン」と言うらしいです。側にいた別なお客さんが、そう教えてくれました。

ということで、本日はこれにしました――

■Hampton Hawes Trio And Quartet 1951 - 1956 (Fresh Sound)

ハンプトン・ホーズは西海岸で活躍した黒人ピアニストで、ビバップ~ハードバップを基調にしながら、自分だけの「節」を持った才人でした。

もちろん当時のジャズメンに付物の麻薬癖や徴兵で、良い時期に活動出来なかったこともありますが、様々な発掘音源も含めて、やはり全盛期は1950年代だったと思います。

この2枚組CDは、当にその時期を楽しめるブツで、公式音源に加えて様々な発掘音源を集大成してあります――

CD-1:Live Sessions

01 Buzzy

02 What Is This Thing Called Love

03 Bud's Blues

04 Another Hair Do

05 All the Things You Are

06 Blue Bird

まず以上の6曲は、1951年9月22日、クラブ「ヘイグ」でのセッションです。

メンバーはハンプトン・ホーズ(p)、ハーパー・クロスビー(b)、ローレンズ・マラブル(ds) のトリオで、アナログ盤では以前「East West Controversy (Xanadu)」に収められていた快演♪

全篇でバド・パウエル直系のビバップ魂が炸裂していますが、ハンプトン・ホーズは、すでに独自のフレーズを随所で聴かせています。

録音状態はチリチリと雑音がありますが、各楽器のバランスが良く、またマスタリングも秀逸なので、普通に聴けるレベルです。

演目も十八番のブルースから歌物まで、絶好調の得意技がたっぷりと味わえるのでした。

07 I'll Remember April

08 Where or When

09 All God's Chillun Got Rhythm

続く3曲は、1952年2月12日、「サーフクラプ」でのセッションです。

メンバーはジョー・モンドラゴン(b) とラリー・バンカー(ds) を従えてのトリオで、これもアナログ盤では「Hampton Hawes Memorila Album (Xanadu)」に収められていたものです。

音質は前の6曲と同様の普通に聴けるレベルです。

肝心の演奏は、ハンプトン・ホーズのビアノスタイルにバド・パウエルばかりではなく、特に「I'll Remember April」に顕著なように、ジョージ・シアリングあたりの洒落たフレーズが混じってきているのが確認出来ます。

もちろん「All God's Chillun Got Rhythm」はビバップの快演ですが、やや元テープにヨレがあるみたいで、音質が劣るのが残念……。

10 Jumpin' Jacque

11 Don't Get Around Much Anymore

12 Hawes' Paws

13 It's You or No One

14 Buzzy

この5曲は1952年9月9日、クラブ「ヘイグ」でのセッションです。

メンバーはジョー・モンドラゴン(b) にシェリー・マン(ds) の強力トリオですから、ここでは非常に溌剌とした演奏が展開され、ブルースフィーリング満点のネバリ、ヒネリの効いた早弾き、ブロックコードの黒っぽさ等々、ハンプトン・ホースの真髄がたっぷりです。

また意表を突いてスローな展開を聞かせる「It's You or No One」も、劇的なアレンジが憎めません。

ちなみに、この音源も前述した「Hampton Hawes Memorila Album (Xanadu)」に収められていたものですが、雑音が軽減されたマスタリングが良好♪

15 Just One of Those Things

16 Again

17 What a Difference a Day Made

18 Blue Bird

これもクラブ「ヘイグ」でのセッションで、録音は1952年12月23日、メンバーは前5曲と同じトリオです。

もちろん演奏は快調ですが、演目のアレンジがより緻密になっている印象です。

ハンプトン・ホーズはスタンダード曲での歌心が豊かですし、ドラムスのツッコミとベースの絡みも、秀逸♪ 個人的にはジワジワと盛り上げてハードバップになっていく「What a Difference a Day Made」が気に入っています。

ちなみにこの音源も前述した「Hampton Hawes Memorila Album (Xanadu)」に収められていたものの復刻です。

CD-2: Studio Sessions (except live tracks #16-18)

01 Night and Day

02 Where or When

ディスク2はスタジオ録音が中心で、この2曲は1952年春に録音されたディスカバリーからのSPが元ネタです。

メンバーはハンプトン・ホーズ(p)、ハリー・ババシン(b,cell)、ラリー・バンカー(ds,vib) という、興味深々の顔ぶれ♪ そして多重録音も使った完成度の高い演奏になっています。

とはいえ、そういう仕掛けは、イノセントなジャズ者が忌み嫌うところ……。しかしこれが最高の気持ち良さで、全員が素晴らしいソロとアンサンブルを聴かせてくれるのでした。

2曲とも、聴かず嫌いは損をするという見本のような演奏です。

03 Jumpin' Jacque

04 Don't Get Around Much Anymore

05 It's You or No One

06 Thou Swell

この4曲もディスカバリーのSP音源かと思われますが、録音は1952年9月10日、メンバーがハンプトン・ホーズ(p)、ジョー・モンドラゴン(b) にシェリー・マン(ds) という事は、ディスク1のトラック「10」~「14」と同一メンバーによる翌日の演奏ですから、悪いわけがありません。

実際、全てが最高で、ハンプトン・ホースというピアニストの完成形が、ここで聴かれると思います。

07 Terrible T

08 Fanfare

09 Just Squeeze Me

10 I'll Remember April

11 Hamp's Paws

12 Move

13 Once in a While

14 Buzzy

以上の8曲はプレスティッジ音源なので、珍しくはものではありません。

録音は1952年12月、メンバーはハンプトン・ホーズ(p)、ラリー・バンカー(vib)、クラレンス・ジョーンズ(b)、ローレンス・マラブル(ds) で、その編成からMJQ的な雰囲気もありますが、それ以上に濃いめの味付が楽しめる、ストレートなモダンジャズになっています。

特にハンプトン・ホーズは全盛期のフレーズを弾きまくり♪ 緻密なアレンジも楽々こなし、過激な音使いも楽しめるという、何気なく凄い演奏ばかりだと思います。

15 I Hear Music

徴兵や麻薬のせいでブランクが空いた後の演奏で、録音は1955年5月2日、メンバーはハンプトン・ホーズ(p)、レッド・ミッチェル(b)、メル・ルイス(ds) という、西海岸のオールスタートリオです。

ちなみにこのトリオは、同日行われたパシフィック原盤によるバド・シャンクのリーダーセッションでのリズム隊で、この演奏は同社のオムニバス盤に、ひっそりと収められていた隠れ名演です。

う~ん、やはり全盛期のハンプトン・ホースは、物凄い勢いです♪

16 All the Things You Are

17 I Got Rhythm

18 How High the Moon

この3曲は、1956年5月15日、ニューヨークの「エンバーズ・クラブ」でのライブ録音で、メンバーはレッド・ミッチェル(b) とチャック・トンプソン(ds) という、全盛期のハンプトン・ホーズ・トリオ!

もちろん、あのコンテンポラリー・レーベルの名盤「Vol.1~3」と同一のグルーヴが満喫出来ます♪

ちなみにこの音源も、前述した「Hampton Hawes Memorila Album (Xanadu)」に収められていたもので、録音状態も普通に聴けるレベルですので、最高の演奏を、じっくりと、お楽しみ下さいませ♪

ということで、全て既発音源ばかりですが、ハンプトン・ホーズの全盛期と私が勝手に思い込んでいる時期の演奏が、これだけ纏めて聴けるブツはありがたいところ♪ 音質も極上ではありませんが、普通に聴けるので、問題無いと思います。

皆様良くご存知のとおり、ハンプトン・ホーズは徴兵されて日本に進駐していた頃、守安祥太郎(p) や秋吉敏子(p) をはじめとした我国のジャズメンの多大な影響を与えていますが、その前後の録音をこうして聴くと、こんな超一流のジャズピアニストが兵役とはいえ、来日していたのは奇跡と感じます。

本日も忙しかったです。

昨日、自分の周囲だけ時間が早く流れていると書きましたが、実は自分がノロくなっているから、そう感じるだけかも……。

つまりアインシュタイン博士の説は、間違っていなかったんですねぇ……。

自分では懸命にやっているつもりでも、全てに対する処理能力は落ちているんでしょうか……。時の流れは、やっぱり無慈悲です。

ということで、本日も時の流れを無視して輝く演奏を――

■Al And Zoot / Al Cohn Quitet Featuring Zoot Sims (Coral)

似た者同士とか気の合う仲間というのは、やっぱり良いです。本人達も、周囲をも和やかにしてくれますからねぇ~。

ジャズ界においては、アル・コーンとズート・シムズの名コンビが特に有名で、テナーサックス奏者としてのスタイルと実力は伯仲していましたから、機会がある度に一緒にチームを組んで演奏していました。もちろんレコーディングも多数残されていますし、駄演がほとんど無いというのも、驚異的でした♪

ただし2人の性格は正反対という噂です。

アル・コーンは律儀で作編曲が得意、ズート・シムズは酒好きの無頼派らしいのですが、一介のジャズファンとしては、ライブでもレコードでも、演奏さえしっかりしていれば、結果オーライです。

このアルバムはモダンジャズ全盛期の1957年に作られた傑作盤で、時代の流れはハードバップ~ファンキーの爛熟時代に向かっていましたが、ここでは白人系の和みスイングが展開されています。

録音は1957年3月27日、メンバーはアル・コーン(ts,cl)、ズート・シムズ(ts,cl)、モーズ・アリソン(p)、テディ・コティック(ds)、ニック・スタビュラス(ds) という、多分タイトルどおりに、当時のレギュラーバンドだったと思われます――

A-1 It's A Wonderful World

スタンダード曲ですが、割と単調なメロディなので、アドリブの冴えが演奏の良し悪しを決定づけそうな雰囲気です。そして期待どおりの、グルーヴィで楽しい演奏に仕上げていくのが、アル&ズートの素晴らしさ♪

アドリブ先発はアル・コーン、続いてピアノソロを挟んで出るのがズート・シムズですが、2人ともレスター・ヤング直系の滑らかな歌心を存分に発揮し、和みの世界を作り上げているのでした。

A-2 Brandy And Beer

アル・コーンの書いたハードバップ曲ですが、ファンキーでは無く、2本のテナーサックスの絡みを優先させたアレンジがスリリングです。

ここではズート・シムズが、まずドライヴ感満点に吹きまくり♪

リズム隊のテディ・コティックとニック・スタビュラスは、ジョージ・ウォーリントン(p) のバンド等、当時第一線のハードバップ・グループで要となっていた、これも名コンビの2人だけに、ここでの煽りも強烈です。

その所為か、アル・コーンは、なかなかハードなツッコミを聴かせています。

A-3 Two Funky People

ゆるやかなテンポで演奏されるアル・コーンのオリジナル曲ですが、タイトルとは裏腹に、2人がクラリネットでオトボケも交えた和みの時間を創出してくれます。

アドリブでは、多分、先発がアル・コーンでしょう。

ズート・シムズのクラリネットも珍しいところですが、ソフトな音色で魅力的です。

またテディ・コティックやモーズ・アリソンが秀逸なソロを取れば、背後では2人のクラリネットが絶妙な彩りを添えるあたり、なかなか芸が細かいと思います。

A-4 Chasing The Blues

即興的に2本のテナーサックスが絡みつつ進行するブルースですが、ハードバップというよりは、カンサスシティ風のグルーヴィな味が最高です。

アドリブ先発のズート・シムズは柔らかめの音色でスタッカートのフレーズまで繰り出す妙技ですが、それを引き継ぐアル・コーンは、それをダーティな味に変換するという荒業です。

このあたりは決してハードバップでは無く、如何にも白人らしいブルース解釈というところでしょうか? 軽妙な楽しさが満喫出来ます。

B-1 Halley's Comet

西海岸風のアレンジが冴えるアル・コーンのオリジナル曲です。

こういうサックス・アンサンブル的な演奏と、猛烈なドライブ感に満ちたアドリブの世界を両立させているところが、アル&ズートの凄い魅力です。

もちろんクライマックスは両者のテナーバトルで、おそらく先発がズート・シムズかと思われますが、アップテンポなのに一糸乱れぬ演奏が見事です。

B-2 You're A Lucky Guy

シブイ選曲のスタンダードで、ここではテナーサックスの絡みを中心にした、楽しいバージョンに仕上げています。

快適なリズムを送り出すリズム隊も素晴らしく、アル&ズートのアドリブも淀みがありません。もちろん歌心も満点♪

B-3 The Wailing Boat

アップテンポで豪快な演奏が楽しめるアル・コーンのオリジナル曲です。

とにかくノリの良さと流れるようなアドリブメロディの連続は圧巻の一言で、先発のアル・コーンが若干ハードに迫れば、ズート・シムズは自然体のスイング感で応酬するという展開が最高です。

リズム隊も絶好調で、ホーン陣と対決するドラムス、揺るがぬ土台を作るベース、さらに煽りまくりのピアノと、ここだけ聴けば完全なハードバップですが、アル&ズートは中間派よりはモダン寄りの、所謂モダンスイングなので、自分達のペースを貫き通す潔さが魅力になっています。

B-4 Just You Just Me

オーラスはアル&ズートの基本になっているレスター・ヤング(ts) が十八番にしていたスタンダード曲なので、興味深々です。

ここではアップテンポでストレートにアドリブが楽しめる展開で、まず先発のアル・コーンが快適なソロを披露すれば、続くズート・シムズも負けじと猛烈なドライブ感でスイングしています♪

このあたりはバトル物の常として、どうしても勝ち負けとか気になりますが、アル&ズートに関しては2人一役という雰囲気が強く、ただただ楽しいジャズを聴いて満足という良さがありますねぇ~♪

ということで、これは気軽に聴いて楽しいアルバムです。おそらく名盤扱いにはなっていないでしょうが、聴けば虜の仕上がりは絶品!

繰り返しになりますが、もうひとつの名コンビというテディ・コティック&ニック・スタビュラスの縁の下の力持ちが、好ましくもあります。

またアル&ズートは、ジャズ史の中では時代の先端を行くスタイルではありませんでしたが、長期的な人気があったことは事実として、ジャズの本質を突いていたと思います。

そういう本物には、時の流れなんて問題にならないのが、ジャズの楽しさです!

何だか、私だけが忙しまくっている1日でした。

実際、私の周囲だけ、異常に早く時間が流れている感じです。

これにはアインシュタイン博士も、相対性理論が適用出来ないと嘆くのでしょうか?

という戯言はともかく、人生を擦り減らしているような……。

ということで、本日はベテランも古いばかりではないという、これを――

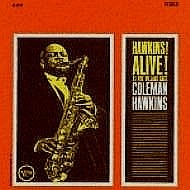

■Hawkins! Alive! At The Village Gate / Coleman Hawkins (Verve)

ジャズを聴き始めた頃の私には、コールマン・ホーキンスとは古臭い人というイメージしかありませんでした。しかも全く聴いたことが無いうちから、そう思いこんでいたのです。

しかしコールマン・ホーキンスは、実は革新の塊のような人で、ジャズの世界ではリズム的なフレーズを吹くためにあったテナーサックスという楽器を、堂々とアドリブメロディを吹く楽器に変えてしまったのです。

それはもちろん、ルイ・アームストロング(tp) というジャズの革新者の影響が大きいのですが、次の革新者たるチャーリー・パーカー(as) が創出したビバップにおいても、すぐさま、それを自分なりに会得して演奏していたという、およそ老け込むことの無い姿勢は、今日鑑みても凄いものがあります。

しかし、そんな偉人を聴く機会が、私の周囲にはありませんでした。

ただ、ソニー・ロリンズのアルバム解説書なんかに、コールマン・ホーキンスの影響云々とあったので、大御所という認識はありましたが、まさか超モダンな演奏をやっている人とは思えなかったのです。

で、このアルバムは新宿の「ビザール」という駅前のジャズ喫茶で初めて聴き、そのド迫力で楽しい演奏に一発でシビレ、帰りに西口の「オザワレコード」で即ゲットした1枚です。

録音は1962年8月13&15日、ニューヨークのクラブ「ヴィレッジ・ゲイト」でのライブセッションで、メンバーはコールマン・ホーキンス(ts)、トミー・フラナガン(p)、メジャー・ホリー(b)、エディ・ロック(ds) となっています――

A-1 All The Things You Are

モダンジャズでは定番のスタンダード曲で、コード進行がとても難しい反面、面白いアドリブが出来るとされています。つまり演奏者の技量と感性がモロに出てしまうわけですが、コールマン・ホーキンスにとっては十八番とあって、モリモリと吹きまくる豪快な仕上がりになっています。

リズム隊はトミー・フラナガンが入っているので、なかなかモダンなノリなんですが、ドラムスのエディ・ロックが、やや中間派というシンバルワークなので、新旧入り混じった妙な和み感覚が素敵です。

演奏は全体的にグイノリ傾向で、こういう雰囲気はハードバップでは聴くことの出来ない痛快さがありますねぇ~♪ 後半のコールマン・ホーキンスのウネリ、またバックで煽るエディ・ロックの楽しいドラムスが、ジャズの醍醐味だと思います。

A-2 Joshua Fit The Battle Of Jericho / ジェリコの戦い

このアルバムの超目玉演奏が、これです♪

曲は黒人霊歌としてお馴染みのメロディなので、つい一緒にテーマを口ずさんでしまう楽しさから、アクセントが強烈なメジャー・ホリーのベース、忠実な伴奏に撤するトミー・フラナガンが流石の名手ぶりです。

もちろんアドリブパートでは素敵なトミフラ節の大放出♪ いかにもライブらしい荒っぽさも、楽しさのひとつでしょう。

そしてこの演奏のもうひとりの主役が、ベースのメジャー・ホリーです。その演じるアルコ弾きとスキャットの二重奏は魅力たっぷり♪ つまり口で呻いたスキャットメロディとアルコ弾きのベースソロが一緒という、スラム・スチュアートが十八番としていた名人芸に果敢に挑戦し、見事に薬籠中のものとした名演になっているのです。

あぁ、これが聴きたくて、このアルバムを聴く人が多いと♪

肝心のコールマン・ホーキンスは、かなりアグレッシブなフレーズを多用していますが、この演奏当時の1962年を考慮すれば、こういうフリーな姿勢も許容範囲です。なにしろテーマ解釈が抜群ですから、その反動として、やってしまった……! と思う他ないのです。痛快ですよ♪

B-1 Mack The Knife

さて、もうひとつの目玉が、この演奏です。

なにしろ演目が、ソニー・ロリンズの決定的名演が残されている人気曲ですし、ご存知のとおり、コールマン・ホーキンスはソニー・ロリンズに多大な影響を与えた張本人! さらにトミー・フラナガンが、その両方で脇役を務めているという因縁も興味深いところです。

で、肝心の演奏は、コールマン・ホーキンスの悠々自適な世界が存分に披露された、もうひとつの決定的なバージョンに仕上がっています。

またドラムスとベースも力強く、特にメジャー・ホリーのピチカート弾きは、ビート感も満点の素晴らしさ♪ 歌心も流石だと思います。

B-2 It's The Talk Of The Town

アルバムの締め括りは、スローな展開で男気に満ちた演奏を聞かせるコールマン・ホーキンスが、もう、最高という出来です。

当にテナーサックスの魅力が全開した魅惑の響き、歌心、サブトーンの余韻、力強く優しい叙情的なアドリブは、今の今まで、誰も乗り越えられない永遠の名演だと思います。

またトミー・フラナガンが伴奏に、アドリブソロに絶好調♪ メジャー・ホリーもスキャット&アルコ弾きの至芸を堪能させてくれます。

そしてラストテーマに入るコールマン・ホーキンスは、前衛派も顔色無しの過激フレーズまで用いたかと思えば、次の瞬間、王道のサブトーンを駆使して、本物のジャズを聴かせてくれるのでした。

ということで、これは古いとかモダンだとか云々を言う前に、コールマン・ホーキンスというジャンルを聴くぺき作品だと思います。それは間違いなくジャズの真髄であり、また同時代のジョン・コルトレーンやソニー・ロリンズ、あるいはスタン・ゲッツといった偉人に何ら遜色の無い存在感だと、私は初めて聴いた瞬間、驚愕させられました。

古いと思い込んで、聴かず嫌いしていた自分は、とんだ思い違いをしていたのです。

そして、こういう事があるから、ジャズは止められないのでした♪

今日は秋晴れ♪ 一年中、こんな天候だと良いんですが、この雪国では、この好転を利用して冬仕度をするのですねぇ~。

私は気が早く、冬用のスタットレスタイヤを予約してきましたです。今月半ば頃にはミゾレ~雪が降ったりしますからねぇ~

昨年の冬は豪雪で泣きが入りましたが、今年はどうなることやら……。今日みたいな暖かい日だと、猛吹雪の冬が想像出来ないですよ。もう雪国の冬は4度目になるというのにねぇ……。

ということで、本日はホノボノと熱い、これを――

■Newpert 1958 / Dave Brubeck (Columbia / Sony)

モダンジャズ全盛期に一番人気が高かったバンドは、デイヴ・ブルーベックのカルテットです。ポール・デスモンドいう看板スタアを擁した、その明快で分かり易い演奏スタイルは、ジャズという分野を越えて広く一般的な人気までも獲得していました。

しかし、やっている事は決して腑抜けではありません。

白人のバンドなので、ファンキーとかゴスペルといった分野から離れていますが、クラシック~現代音楽の影響が強いデイヴ・ブルーペックの作編曲とピアノは、ある意味で過激ですし、黄金期に在籍していたジョー・モレロという天才ドラマーが敲き出すビートは、輝きに満ちています。

このアルバムはタイトルどおり、1958年のニューポートジャズ祭のライブ音源を中心に、同時期のニューヨークでの録音をプラスした内容で、結果的にデューク・エリントンにちなんだ作品集になっています。

メンバーはポール・デスモンド(as)、デイヴ・ブルーベック(p)、ジョー・ベンジャミン(b)、ジョー・モレロ(ds) です――

A-1 Things Ain't What They Used To Be (1958年7月3日録音)

デューク・エリントン楽団のテーマ的な名曲を、デイヴ・ブルーベック・カルテットは、なかなかグルーヴィに演奏しています。

と言っても、黒人的なニュアンスは希薄で、デイヴ・ブルーペックのピアノは意識的にブルースのフレーズを弾いていますが、あくまでも様式美の追求に留めています。

またポール・デスモンドが、随所でエリントン楽団の看板スタア=ジョニー・ホッジスの物真似を聞かせるのは、ご愛嬌以上のトリビュートでしょう♪ これがなかなかに素敵なブルースになっているのですから!

と書くと、なんかパロディバンドみたいに思われるかもしれませんが、不思議なことにジャズの醍醐味が横溢した演奏になっているのでした。

う~ん、ジョー・ベンジャミンのベースソロも素敵です♪

A-2 Jump For Joy (1958年7月3日録音)

ミュージカルにも取上げられたデューク・エリントンの楽しい名曲です。

ここではベースとドラムスの躍動的なリズムに煽られて、ホール・デスモンドが軽快にテーマをフェイクし、デイヴ・ブルーペックのビアノが対位法的に伴奏するあたりが、このバンドならではの持ち味でしょう。

そしてアドリブパートでもポール・デスモンドが本領発揮の歌心に加え、ライブということで、かなりのスタンドプレイを披露していますが、憎めません♪

またデイヴ・ブルーベックは洒脱な展開に加えて、硬質なスイング感から相当にエグイ味も聴かせてくれますが、ジョー・モレロのドラムスがジャストな4ビートを敲き出しているので乱れがありません。

A-3 Perdido (1958年7月3日録音)

これもエリントン楽団の楽しい看板曲ですから、既に一家を構えているとはいえ、デイヴ・ブルーベックも自分勝手な解釈は許されない雰囲気で、快適な演奏が繰り広げられています。

まずポール・デスモンドはスカスカのソフトな音色で鋭いフレーズを連発し、途中、2分27秒目からの連続ブレイクではスリル満点という圧巻のソロを聴かせてくれます。もちろん歌心も忘れていませんよっ♪

対するデイヴ・ブルーベックは、曲をどんどん難解な方向に持っていくように偽装しながら、随所にハッとするほど歌心に溢れたフレーズを入れるという、ちょっとズルイ手法で面目躍如です。

まあ、こういう事が許されるのは、ジョー・モレロという完全無欠のドラマーがいるおかげでしょうねぇ。ここでも単調寸前のジャストなシンバルワークが逆に凄みであり、それゆえにジョー・ベンジャミンが、なかなか良いベースを聴かせてくれます。

そしてクライマックスでは4人が入り乱れのソロ交換! しかし整然としているのは、このバンドの美徳というところでしょうか、盛り上がってからクラシック的な展開になるあたりが、個人的には大好きです♪

B-1 Liberian Suite - Dance No.3 (1958年7月28日録音)

さてB面の頭から3曲は、ニューポートでの録音ではなく、ニューヨークでのセッションとされていますが、これが生ライブなのか、あるいはスタジオ録音に拍手を被せた擬似ライブなのかは、ちょっと不明です。

まあ、そんなのことは瑣末な問題ですが、どうしても気になるのが私の性分でして……。

肝心の演奏は、全篇でジョー・モレロのドラムスが冴えた展開ですから、ポール・デスモンドも、かなり思い切ったフレーズを聞かせてくれます。

B-2 The Duke (1958年7月28日録音)

デイヴ・ブルベックがデューク・エリントに捧げて書いた名曲で、ジャズファンにはマイルス・デイビスとギル・エバンスの共演バージョンが知られているはずです。

しかしこの曲は作者にとっても自信作とみえて、幾つかのバージョンを残していますし、これもその中のひとつとして、なかなかの名演になっています。

まずデイヴ・ブルーベック・トリオという趣向で演奏がスタートし、アドリブパートでポール・デスモンドが入るという十八番の展開から後は、もう桃源郷の如き甘美で刺激的な世界です♪

う~ん、それにしてもデイヴ・ブルーベック独自のスイング感は、ちょっと見事だと思います。反ウィントン・ケリーというか、妙に直線的なノリは、好き嫌いがあると思いますが、ある意味でロック的だと私は思います。

B-3 Flamingo (1958年7月28日録音)

甘美な有名スタンダード曲が、なおさら甘く優雅に演奏されています。

特にポール・デスモンドが、とろけるような音色で夢見心地のフレーズばっかり吹いてくれますからねぇ~♪ もう何も言いません。静かに聴いて幸せに浸りましょう。

そしてリズム隊が、また気持ちの良い、物分りの良いスイング感なんですねぇ~♪ もちろん、デイヴ・ブルベックのビアノからは美メロのアドリブが出ていますよ。

B-4 C Jam Blues (1958年7月3日録音)

オーラスは再びニューポートジャズ祭の音源に戻り、あまりにも有名なブルースが演奏されています。

景気の良いジョー・モレロのドラムスが呼び水となって、バンドは一丸となって独自のスイング感を追及していきます。

デイヴ・ブルーベックのビアノはレニー・トリスターノ~現代音楽の影響が強いクール感覚ですが、本人は、かなり熱くなっているようです。

またジョー・モレロのドラムソロは、ロックのドラムソロとしても転用可能なリックが多く、やはり天才は違いますねぇ~~~♪

ラストはなんと「A列車」が飛び出すシャレが効いています。

ということで、録音当時全盛だった黒人ハードバップとは、明らかに違うノリの演奏ばかりですが、実はこれがリアルタイムでは人気の最先端でした。

我国では評論家の先生方が、「デイヴ・ブルーベックはスイングしない」と決め付けた過去があり、それゆえに人気がイマイチというか、少なくともジャズ喫茶では冷遇されていたと思います。

「Take Five」のヒットもシャリコマとされましたし……。

しかし私はジョー・モレロにデイヴ・ブルーベックという、スッパリとキレたコンビが大好きですし、ポール・デスモンドは言わずもがな♪ 極言すれば、やっている事は何時も同じなんですが、それは他のバンドでも一緒でしょう。

良いものは良い、好きなものは好き! と本日は居直っておきます。ご容赦ください。

実は一昨日から家族が来ているので、今日は紅葉見物と洒落込んだのですが、途中で仕事の急用が……。全くケイタイなんてものがあるから、イカンのですが、それなら持って歩くなよ! という声が、はっきりと聞こえます。

まあ、心に余裕が無いというか、貧乏性というか……。

ということで、本日は心に余裕をもって聴きたい、この作品を――

■Jazz Contemporary / Kenny Dorham (Time)

ケニー・ドーハムというトランペッターは、常にベテランとか、いぶし銀というイメージで語られますが、本当でしょうか?

確かにマイルス・デイビスよりも年上ですし、ビバップ時代からバリバリの看板として活躍をしていた人ですが、その進歩性はもっと認識されていいと思います。

なによりも、ビバップという1940年代当時のアングラ最先端でトップを走り、1950年代には栄光のジャズ・メッセンジャーズ初代レギュラーに抜擢され、1960年代にはジョー・ヘンダーソン(ts) やエリック・ドルフィ(as) といった急進派と互角に勝負していたのですから! そう、常に時代の流れを意図的に掴んだ活動をしていのです。

このアルバムも、そんな流れの中で製作された1枚でしょう。

録音は1960年2月、メンバーはケニー・ドーハム(tp)、チャールス・デイビス(bs)、スティーヴ・キューン(p)、バディ・エンロウ(ds) が不動で、ベースだけが11日のセッションにはブッチ・ウォーレン、翌日にはジミー・ギャリソンが参加しています――

A-1 A Waltz (1960年2月12日録音)

タイトルどおり、ケニー・ドーハムが書いたワルツ曲で、イントロで短いながらビル・エバンス風のアプローチを聞かせるスティーヴ・キューンに心が躍ります♪

テーマ解釈はトランペットとバリトンサックスの特性を活かした高低アンバランスが絶妙で、一抹の哀しみを含んだメロディが、「間」の芸術でグッと引き立っています。

しかしアドリブパートでは快適な4ビートに移行し、まずケニー・ドーハムが哀愁と歌心満点のソロを聴かせてくれるのですから、私は、いきなり満足モードに入ります♪

またスティーヴ・デイビスのバリトンサックスも、ゴリゴリよりは、もっさりとした人間味を大切にした吹奏で、好感が持てます。もちろん、良いメロディを吹いていますよ♪

そしてスティーヴ・キューン! どうしてもビル・エバンスになってしまうんですが、明らかにハードバップを脱した展開は、なかなか新鮮ですし、こういう新鋭を雇ってしまうところに、ケニー・ドーハムの意気ごみが感じられます。

A-2 Monk's Mood (1960年2月12日録音)

ハスキーなケニー・ドーハムのトランペットが、最初から本領発揮の名演です。

曲はセロニアス・モンク(p) が書いたモダンジャズの定番ですが、ここでは難しい解釈になっていないのが、まず、素晴らしいと思います。スローな展開なんですが、ケニー・ドーハムの吹奏はメロディ感覚に溢れ、いささか気だるい原曲のムードを見事に「歌」の世界に変換させているのです。

またチャールス・デイビスは、朴訥とメロディフェイクに励み、背後では鋭くキメのコードを入れるスティーヴ・キューンとの阿吽の呼吸も確かです。それとサブトーン系の音色が素敵ですねぇ~♪

アルコ弾きのベースと即興性の強いドラムスも、自己をわきまえた演奏に撤しています。

A-3 In Your Own Sweet Way (1960年2月12日録音)

デイブ・ブルーベック(p) が書いたモダンジャズの名曲で、マイルス・デイビス(tp) の名演がありますが、それを跳ね飛ばすのが、このケニー・ドーハムのバージョンです。

味わい深いテーマ解釈から和みのアドリブ、枯れ気味の音色が独自の哀愁を醸し出す妙技は、余人の及ぶ業ではありません♪ もちろん歌心も絶品です。派手な音使いもありますが、全てが「歌」に収斂していると思います。

続くチャールス・デイビスはウネウネと長いフレーズで健闘していますが、ややイマジネーション不足でしょうか……。

しかしそれを救うのが、スティーヴ・キューンの自由気ままなアドリブで、単音連続弾き、リズム外し、ビル・エバンスへの憧れを隠そうともせずに若さを露呈するのですが、こういうのは逆に素直で、良いですねぇ~~~♪

演奏はバディ・エンロウとのドラムス対決からラストテーマに戻りますが、このバディ・エンロウが小型フィリー・ジョーという感じで、個人的には好みです。

意表を突いたテーマの終わり方も快感です!

B-1 Horn Salute (1960年2月11日録音)

B面に入っては、ベースがブッチ・ウォーレンに交代しています。

これは力強いハードバップで、ドラムスとベースのオカズやアクセントが、初っ端から効きまくりの快演です。う~ん、ケニー・ドーハムは本当にインパクトの強い曲を書きますねぇ。

そしてアドリブパートに入るところでも、ドラムスとベースが自在に動いたりして、なかなか急進的です。しかしケニー・ドーハムの王道を行く美メロ主義は揺るぎません! むしろそういう状況を楽しんでいるかのような、絶好調の吹奏は凄みがあります。

もちろんチャールス・デイビスも雑念の無い吹奏ですし、スティーヴ・キューンは戸惑いを隠せない演奏が微笑ましいところ♪ これもジャズの楽しみでしょう。目隠しテストでビル・エバンスと答えても許せます。

B-2 Tonica (1960年2月11日録音)

なんとも物悲しいテーマメロディはケニー・ドーハムの作曲です。

3分に満たない短い演奏ですが、ドラムスの暴れとか、2管の絡みが劇的にアレンジされ、強い印象が残ります。

もちろん主役は哀愁のケニー・ドーハムです!

B-3 This Love Of Mine (1960年2月11日録音)

フランク・シナトラの十八番という、私の大好きな歌物ですから、テーマ部分からケニー・ドーハムも本領発揮の洒脱なメロディ展開が冴え渡っています。

もちろんアドリブパートでも、ソツが無い美メロのアドリブが流れる楽しさですし、チャールス・デイビスのバリトンサックスも柔らかい音色で歌心を証明します。

そして気になるスティーヴ・キューンは、なんとファンキーなビル・エバンスという禁じ手を使っています。

また躍動的なドラムスとベースも最高で、それゆえに軽やかで楽しい演奏が完成したのだと思います。

ということで、これも隠れ名盤! と思っているのは私ひとりかもしれませんが、1960年という時代の中では、逸早くハードバップを脱していながらモードにもフリーにも走っていない、急進的かつ穏やか演奏集です。

しいて言えば、ビル・エバンスの2管的展開とでも申しましょうか、とにかくゴリ押しでは無い鋭さに、和んでしまうのです。

その意味ではビル・エバンス直系というスティーヴ・キューンの参加がポイントかもしれませんが、そのスティーヴ・キューンにしても、後には逸早くビル・エバンスでは無い個性を確立したエバンス派のピアニストというあたりが、ミソでしょうか?

それと全く無名に近いドラマーのバディ・エンロウが、フィリー・ジョー・ジョーズ直系の旨味を堪能させてくれますから、たまりません。ひとつ間違えればイモ寸前の人なんですが、個人的には気になるドラマーです。

機会があれば、ぜひとも聴いてみて下さいません。ジャズ喫茶では地味に聴こえるかもしれませんが、自宅なら絶対です♪

赴任地で借りている家は、木立に囲まれた一軒家なんで、今の時期は落ち葉掃除が大仕事です。

今日は朝から昼間で、落ち葉と格闘でした。以外と重いんですよ。

で、疲れた昼メシ時は、そうだ! 「マイルスの枯葉」を聴こうと思いつつ、こんなん出してしまいました――

■Steamin' With The Miles Davis Ouintet (Prestige)

1956年の5月と10月に行われた、所謂マイルスのマラソンセッションからは、「ing」シリーズと命名された4枚のアルバムが作られましたが、その中でどれが一番好き? という論争(?)は、ジャズファンの楽しみのひとつです。

で、個人的には、多分一番人気が無いと思われる、このアルバムが好きですねぇ~♪ ははは……、天邪鬼の本領発揮です……。

言わずもがなのメンバーは、マイルス・デイビス(tp)、ジョン・コルトレーン(ts)、レッド・ガーランド(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds) です――

A-1 Surrey With The Fringe On Top / 飾りのついた四輪馬車 (1956年5月11日録音)

ブロックコード主体にイントロを作るレッド・ガーランドにクッションの効いたドラムスのフィリー・ジョー♪ ここにブ~ンと入ってくるポール・チェンバースという最高のリズム隊があって、マイルス・デイビスのミュートが咽び泣く、それだけで満足の演奏です♪

あぁ、この抜群のテーマ解釈! そして緩やかなテンポで快適なアドリブパート!

ジョン・コルトレーンも、その雰囲気を壊さないように慎重に事を運びますが、やはり地金が出てしまい、ウネウネクネクネとゴタクを並べてしまいます。

そしてそれを軌道修正するレッド・ガーランドの洒脱なピアノが、素敵です。

こういうコントラストが、この時期のバンドの魅力だったんですねぇ~。イモにはイモの存在感がある、と言えばコルトレーンに失礼かもしれませんが、結果的に全体が名演になっているのですから♪

A-2 Salt Peanuts (1956年5月11日録音)

ビバップ時代からの狂想曲で、フィリー・ジョーが大暴れします!

もちろんバンドの各メンバーはアドリブで熱演しますが、全てはフィリー・ジョーの引き立て役に徹しています。それはマイルスとても同じ事で、それだけ、このドラマーを買っていたのでしょう。

そして意外にもジョン・コルトレーンが大奮闘のシーツ・オブ・サウンド! 短いソロながら、完成間近の響きが強烈です。

またリズム隊がキメのフレーズを入れたりするスリルも最高で、フィリー・ジョーの桧舞台を彩っているのでした。

A-3 Something I Dreamed Lats Night (1956年5月11日録音)

このアルバムの目玉という、スローな演奏です。

あぁ、この心に染み入るマイルス・デイビスのクールなミュート♪ 古いスタンダードをこれだけモダンに、ハードボイルドに解釈してくれるのですから、たまりません。

実際、私はこの演奏でこの曲が好きになり、いろいろと他のバージョンを漁ったのですが、ほとんど見つからず、結局、これが一番かと思います。

とにかく静謐で暖かく、これぞジャズという雰囲気が満点♪

ちなみにジョン・コルトレーンは参加しておらず、それも大正解でした。

B-1 Daine (1956年5月11日録音)

これも大好きな演奏です。

元ネタは古いスタンドードで、マイルス・デイビス以外ではセロニアス・モンク(p) とか、あまり演奏されていませんが、ここでの胸キュンバージョンは、もう最高です。

ミディアムの快適なテンポでテーマを絶妙に変奏していくマイルス・デイビスは、もちろんミュートで勝負しています。

リズム隊も絶好調のサポートで、ポール・チェンバースのブンブンベースが地味ながら、本当に良い味ですし、レッド・ガーランドも歌心優先♪ 余計な手出しをしないフィリー・ジョーも、逆に秀逸だと思います。

しかしジョン・コルトレーンは、思い余って技足りず状態……。懸命の吹奏に撤しますが、バランスが悪く、ミストーンまで出しています。ただ、繰り返しますが、そこのところが何とも憎めず、何度も聴きたくなるのでした。

B-2 Well You Needn't (1956年10月26日録音)

これだけが10月セッションからの演奏です。

曲はセロニアス・モンクが書いた過激なハードバップで、マイルス・デイビスも後々まで取上げ続けたお気に入りとあって、激烈な仕上がりになっています。

ここでのマイルス・デイビスはオープンで、幾分ハスキーな音色のトランペットは不思議な魅力に満ちていると、いつも感じます。ただしアドリブフレーズは煮えきりません。

続くジョン・コルトレーンは、5月のセッションよりは心に余裕があるような雰囲気ですが、まだまだアドリブそのものが不安定です。

ちなみに、この5月と10月のセッションの間にジョン・コルトレーンは急成長を遂げた云々と言われていますが、私に納得していません。むしろ5月のセッションの方が良い出来の演奏がありますから……。実際、このアルバムの「Salt Peanuts」は、これよりも強烈だと思いますねぇ。

またレッド・ガーランドが意表を突いて低音域で勝負しているのも珍しく、歌心完全拒否の変態ぶりを聴かせているのは、セロニアス・モンクへの対抗意識でしょうか? しかし、その背後で唸るポール・チェンバースのベースは、弦の軋みも生々しい奮闘ぶりで、続くアルコ弾きも過激になっています。もちろんフィリー・ジョーの凄さは最高!

B-3 When I Fall In Love (1956年5月11日録音)

これもマイルス・デイビス畢生の名演として歴史に残る名演とされています。

う~ん、本当ですねぇ~。この泣きのミュートと抜群のテーマ解釈♪ ホロ苦く優雅な響きには、ただただ聴き入るのみです♪

また中間部のアドリブパートで聴かれるレッド・ガーランドが、またまた素晴らしく、寄り添うポール・チェンバースも分かっている! としか言えません。

もちろんジョン・コルトレーンが参加していないのも、吉と出ています。

それゆえにハードバップというよりは、モダンジャズ! つまりモダンなジャズとは、こういう演奏なんだと、独り納得しています。

ということで、なかなかシブイ曲を集めたアルバムですが、全体の統一感、アナログAB面のコントラストも考え抜かれた構成に脱帽です。

ちなみにこれが発売されたのは1960年だったと言われていますが、当時はジョン・コルトレーンは上昇期、マイルス・デイビスは大スタアになっていましたから、4年前の演奏とはいえ、大いに売れたんじゃないでしょうか?

多分、ジャズ界全体も、リアルタイムの一般ファンからすれば、実はハードバップ全盛期だったと思います。

ジャズを語る上では録音年月日が重視されていますが、本当は発売されたレコード単位の順番で現状を探るのが、後追いファンの正しい姿勢かもしれません。

仕事もどうにか山場を越えたようです。

しかし明日からの連休も、やる事がいっぱいですし、煮詰まりに変わりはないのですが、そんな中にも豪胆なものが求められるとあって、本日はこれです――

■Sonny Rollins Vol.2 (Blue Note)

「圧倒的」とか「驚異」とか、そういうフレーズを使うべきアルバムのひとつが、本日の1枚です。

なにしろ参集したメンツが物凄く、さらにハードバップからファンキーという、ジャズにとっては最も幸せだった時代の真っ只中に渦巻いた熱気が感じられます。

録音は1957年4月14日、メンバーはソニー・ロリンズ(ts)、J.J.ジョンソン(tb)、ホレス・シルバー(p)、ポール・チェンバース(b)、アート・ブレイキー(ds) に加えて、セロニアス・モンク(p) までもが乱入したという、錚々たる顔ぶれです――

A-1 Why Don't

メンバー全員が一丸となったテーマ吹奏が、いきなり強烈ですが、リズム隊の恐いばかりのグルーヴに煽られ突入するソニー・ロリンズのアドリブが、また怖ろしい!

リズムに対する緩急自在のノリは、当に天才の証であり、豪放な音使いは本当に強烈です。

また続く J.J.ジョンソンがバカテクを駆使して余裕の展開ながら、実は背後から迫り来るアート・ブレイキーのドラムスに怯え心を隠しているような……。

そしてリズム隊の充実度は、ホレス・シルバーのアドリブパートや、アート・ブレイキーとホーン陣の対決に顕著です。しかし、この白熱の名演が、アルバム全体では小手調べなんですから、呆れるばかりです。

A-2 Wail March

アート・ブレイキーが十八番のマーチドラミングのイントロから、力強いテーマが始まり、すぐさま高速4ビートで J.J.ジョンソンが驚異のアドリブを聴かせてくれます。もちろん背後からはアート・ブレイキーが襲い掛かってきますが、それを物ともしないド迫力!

続くソニー・ロリンズも負けじと狂騒の大ブローを繰り広げますから、辺りは黒い熱気でムンムンしてきます。あぁ、熱いなぁ~♪

またホレス・シルバーも大奮闘していますが、リズム隊では冷静なポール・チェンバースが逆に安定感の凄みを聴かせ、アート・ブレイキーも安心して暴走出来る雰囲気になっています。

A-3 Misterioso

ここからがセロニアス・モンクが乱入した、本当に怖い演奏になります。

まず独特のテーマを書いたセロニアス・モンク自身がピアノでメロディをリードし、ホーン隊が加わっての合奏から、ソニー・ロリンズがアグレッシブなフレーズを披露して、烈しいアドリブに突入していきます。

それは陰湿な情念と豪放磊落な気まぐれの連続で、背後から絡んでくるセロニアス・モンクのピアノと真剣勝負! ですから続くセロニアス・モンクも全く容赦無いコードワークとアドリブソロで堂々の渡り合いです。

しかし J.J.ジョンソンは余裕です。お約束を絶妙に混ぜ込んだブルースリックと溌剌とした音使いで、混乱寸前の場を見事に収めます。

するとここでの伴奏からピアノがホレス・シルバーに交代しており、続けてファンキーの塊のような素晴らしいソロを聴かせてくれるのです♪

またポール・チェンバースが素晴らしく、躍動的なピチカートは、自身のベストに迫っているのではないでしょうか?

さらに全体で大活躍して目立ちまくりのアート・ブレイキーが、もう、最高です♪ シュールな演奏を見事にハードバップに変換する力技が冴えているんですねぇ~♪

B-1 Reflections

これもセロニアス・モンクのオリジナルで、もちろん本人がピアノを担当しています。

テーマメロディは緩やかな情感に満ちていますが、背後で暴れる作者のピアノが油断なりません。ソニー・ロリンズは当然、やりにくそうですし、アート・ブレイキーもサジを投げそうになっています。

そこで一同は、最初にセロニアス・モンクの舞台を用意するという逃げを打っているのですが、これが大正解! アート・ブレイキーとの阿吽の呼吸、ポール・チェンバースのツッコミも鋭く冴えていますから、いきなりソニー・ロリンズが乱入して逆ギレのフレーズを連発しても、混乱は一切ありません。

否、それゆえに演奏は特別の熱気を伴って混濁していくのでした。これがジャズの気持ち良い恐ろしさだと思います。

B-2 You Stepped Out Of A Dream

スタンダード曲を素材に、ドロドロと煮詰められた前曲のアクを洗い流す、ハードバップの快演です。

アップテンポの中で烈しく刺激的なアドリブを存分に披露するソニー・ロリンズは、まさに全盛期の勢いに満ちていますし、J.J.ジョンソンも楽しいフレーズを闊達に綴っています。

リズム隊の快適さも言わずもがなのグルーヴィ! 特にアート・ブレイキーは隙あらばグサッとツッコミを入れていますし、ポール・チェンバースは唯我独尊の生意気さが、憎めないところ♪ もちろんホレス・シルバーにも油断できません。

B-3 Poor Butterfly

アルバムのラストは安らぎを追求したスタンダード解釈が見事です。

ミディアムテンポですが、ハードバップの熱気を大切にした展開が見事で、ソニー・ロリンズの王道を行くテナーサックスの音色が、たまりません♪

また J.J.ジョンソンの余裕と楽しさ、リズム隊の躍動感、等々、まあ、あまりにも安定し、ハマりすぎたきらいもありますが、これほど安心感のある演奏は、なかなか生まれないのでは?

ということで、前半の爆発力、中盤のドロドロ、そして後半の安心感という、贅沢三昧の名盤だと思います。

特にソニー・ロリンズの思い切った音使いとツッコミの烈しいアドリブフレーズは、本当にモダンジャズの凄みだと思います。この人はあまりにも名演・名盤が多すぎて、この作品なんか目立たない1枚かもしれませんが、聴く度に圧倒される内容です。

またセロニアス・モンクが乱入した2曲は、これ以上無い緊張感でアドリブの密度が濃く、必聴! 実は楽しくないのもジャズの内という、真相が明かされているのでした。

ちなみにジャケットも雰囲気満点♪ 多くのパロディの元ネタになっています。

明け方、久々に金縛りにあいました。

身体がどうやっても、動かない……。

連日、酒席が続いているし、仕事では非情な仕打ちもやっているんで……。

どうなる事かと思ったら、突然、フワッと浮いて奈落の底に吸い込まれそうになり、目が覚めました……。

なんだかなぁ……。

ということで、本日は何の脈絡もなく、これです――

■Born To Be Blue / Grant Green (Blue Note)

オリジナル盤は1980年代に、ひっそりと発売された没テイク集ながら、その内容の良さと意想外な新鮮味で、忽ちジャズ喫茶の人気盤になった逸品です。

そしてCD時代になり、さらに曲を追加した改訂盤が、本日の1枚です。

録音は1961年12月と翌年3月のセッションからで、メンバーはグラント・グリーン(g)、ソニー・クラーク(p)、サム・ジョーンズ(b)、ルイス・ヘイズ(ds)、そしてアイク・ケベック(ts) という、超豪華な名人が参集しています――

01 Someday My Prince Will Come / いつか王子様が (1961年12月11日録音)

モダンジャズではマイルス・デイビス(tp) の決定的名演があり、またビル・エバンス(p) も取上げていることから、それらを凌ぐ演奏は滅多にありませんが、これは、その「滅多」の中のひとつです。

とにかくイントロから調子の良いノリが最高で、楽しいテーマをリードするグラント・グリーンに絡むアイク・ケベックのテナーサックスが、ジャズの醍醐味です。

アドリブパートでも、グラント・グリーンが「思い出し笑い」のような得意のフレーズを繰り返しますし、もちろん原曲のメロディフェイクも鮮やかに、素晴らしい展開を聴かせてくれます。

現在、この人はコテコテのイメージが先行気味ですが、こういう小気味良い洒脱な演奏も流石の素晴らしさだと思います。

また相方のアイク・ケベックは、やや古いスタイルのシブイ存在ですが、歌心を大切にした力強く、押出しのあるブローは、確実にジャズ者の琴線にふれる人です。

そして、やっぱりソニー・クラーク! 一抹の哀愁を含んだそのアドリブフレーズは、ここでも絶好調の魅力満点です♪

02 Born To Be Blue (1961年12月11日録音)

アイク・ケベックの「泣き」のテナーサックスが魅力です。

サブトーンと豪胆なノリ、まさにテナーサックスの王道! つまりストリップの伴奏~日活映画のキャバレー場面という下世話な味は、やっぱり捨てがたいですねぇ~♪

もちろんグラント・グリーンも、そのあたりは心得たもので、控えめな単音弾きの中に、しっとりとした情感をこめたフレーズを綴り、平素とは違った顔を見せています。

しかし、それを粉微塵にしてしまうアイク・ケベックのラストテーマの吹奏は、本当に強烈なのでした。そして最後のサブトーンは、お約束♪

03 Born To Be Blue (別テイク / 1961年12月11日録音)

前曲の別テイクで、このCDが初出となります。

ここではアイク・ケベックが、いっそうアクの強い吹奏で、それにつられたか、サム・ジョーンズのベースからもエグ味が出ています。

ちなみにアイク・ケベックは、当時としてもジョン・コルトレーンどころかハードバップ以前のR&Bスタイルが強いプレイヤーですが、ブルーノート・レーベルのスカウトマンとして縁の下の力持ちだったとか! もちろん演奏者としても一流で、このアルバムの名演によって、我国では1980年代に入って局地的に人気が沸騰したのですが……。

04 If I Should Lose You (1961年12月11日録音)

和み系のスタンダード曲で、全く穏やかにテーマを弾き、アドリブに入っていくグラント・グリーンの素直なジャズ感覚に惹かれます。

しかも、そのバックではルイス・ヘイズのドラムスがドドンパのリズムですから、そのイナタサがたまりません♪

さらに続くアイク・ケベックがサブトーンと力んだダーティな音使いで、ジャズの本質を聴かせてくれるんですから、気分はすっかりキャバレーモード♪

ただしソニー・クラークの存在が、それをしっかりとハードバップに繋ぎ止めていますし、もちろん全員の歌心は満点です♪

05 Back In Your Own Back Yard (1961年12月11日録音)

これも調子の良いハードバップで、テーマを快適に吹きまくるアイク・ケベックが魅力たっぷりです。

そしてグラント・グリーンは、単音弾きで独特の歌心を披露し、荒っぽいながらも十八番の「針飛び」フレーズや「思い出し笑い」を連発してくれます。

また快調にアドリブするアイク・ケベックのバックでは、珍しくもグラント・グリーンのコード弾きやエグミのあるリフまで聞かれます。

さらにソニー・クラークは、ワザワザ地味なスタイルに纏めようとして、途中からファンキーフレーズを出してしまうあたりが、ご愛嬌♪ たまりかねたグラント・グリーンがアドリブを引き継ぎ、怖ろしいノリを展開する後半が最高です!

06 My One And Only Love (1961年12月11日録音)

モダンジャズでは幾多の名演が残されているスタンダードですが、これも快演のひとつでしょう。まずグラント・グリーンが自然体でイントロを作り、そのまんま、美しいテーマメロディを弾いていく展開が素敵です。

バックのサム・ジョーンズのベースも冴えていますし、ソニー・クラークは言わずもがなの好演ですが、こういうスローな演奏になると、またまたアイク・ケベックのキャバレーモードが全開♪ それゆえに忘れ難いバージョンに仕上がったようです。

07 Count Every Star (1962年3月1日録音)

この曲だけが、別セッションからの演奏です。

しかし、その完成度は同じ味になっており、グラント・グリーンは極めて正統派のノリで、洒脱なギターを聴かせてくれます。あぁ、この歌心♪ スローな展開でダレないピッキングの上手さ! やはり凄い人だと思います。

そしてお待たせしました! アイク・ケベックのキャバレーモードが、またまた最高ですねぇ~♪ このアルバムは、こういう、ある種の「しつっこさ」が魅力なんです!

08 Cool Blues (1961年12月11日録音)

このCDが初出となったブルース演奏ですが、原曲がビバップなんでコテコテにはならず、極めて真っ当なハードバップです。

小型フィリー・ジョーの趣が強いルイス・ヘイズのドラムスも力強く、サム・ジョーンズも攻撃的というリズム隊も素晴らしい! しかしソニー・クラークは、アドリブに入ると、珍妙なフレーズというか、スケール弾きに走り出して??? 一応、十八番のファンキー・フレーズは聴かせてくれるのですが……。

またアイク・ケベックも、イマイチ煮えきりません。すると、なんという事か! ソニー・クラークが爆裂のコード弾きをやったりして、またまた???

このあたりが、没テイクになった要因かもしれません。

肝心のグラント・グリーンは可も無し不可も無し……。

09 Outer Space (1961年12月11日録音)

グラント・グリーンが書いた新感覚のハードバップで、もちろんモードの味付けが入っています。そしてグラント・グリーンは無難にこなしていますが、それ以上の燃え上がりが無いのが残念……。

しかし、意外にもアイク・ケベックがスジの通った快演! さらにソニー・クラークが絶好調のノリで黒い雰囲気! ただし最後が両者共に迷い道ですから……。それでも、まあ、許せます。

おまけにグラント・グリーンのコード弾きの伴奏がダーティな音使いで、個人的には大好きなのでした。

ということで、確かに没になる要因が随所に散見される演奏集ですが、なんとも言えない調子の良さは、大いに魅力です。

特に初っ端の「いつか王子様が」のアレンジは、当時プロアマを問わず、大いに流用された素敵なものですし、演奏そのものが魅力たっぷり♪

そして全篇で、グラント・グリーンの固定観念を覆す、洒脱な部分が楽しめます♪

さらにアイク・ケベックの持ち味の良さとか、ソニー・クラークの参加が目玉という、一度は聴いて損の無い作品だと思います。ぜひ、どうぞ!