ガイドブックをみてハッとした。茅ヶ岳は深田久弥終焉の地なのだ。標高1704m歩行時間4時間、レベルとしても初級者向きの山ということになっている。中央高速の韮崎辺りからよく見えるが、その奥には雪を頂いた八ヶ岳が控えている。この辺りは南アルプスも間近なので運転をしているとついキョロキョロしてしまう。甲斐駒ヶ岳を先頭に連なる南アルプス連峰は何度見ても飽きない。

韮崎SAで夜を明かし、だいぶ明るくなった街を抜け深田記念公園に向かう。ここには駐車場とトイレ、近くに久弥の記念碑がある。記念碑は、茅ヶ岳を正面に見据えているようだ。久弥の死は脳出血で突然だったらしい。数名のグループの案内で途中まで楽しく登っていたようだ。68歳の生涯はちょっ短いか。

公園の入り口に車を置く。早い登山者たちのものだろうか、すでに車が2台止めてあった。天気は上々、トイレを済ませ出発。しばらく荒れ加減の林道を行くとアスファルトの道路に出たのでびっくりする。この道路を横切ったところが登山道の入り口だ。ごろごろ道をしばらく行くと大きな石の間から水がしたたり落ちている。女岩の水場だ。

この横手から本格的な山道になる。道はミズナラやコナラの葉っぱで埋め尽くされているが案外はっきりしている。急なジグザグ道を登り詰めると尾根筋に達して、さらに行くと久弥終焉の碑がある。高さ40㎝くらいだったろうか、小さなものだが久弥の同行者の一人が建てたものらしい。ここから頂上は近かった。

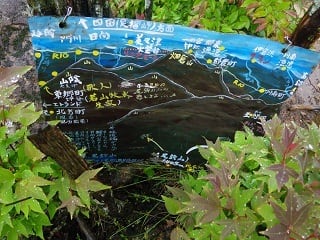

茅ヶ岳頂上 後ろ遙かに八ヶ岳が・・・

さほどの標高はないが眺望は抜群。八ヶ岳、南アルプスはもう指呼の間と言っても良い。特に南アルプスは近く、甲斐駒ヶ岳、千丈岳、鳳凰3山は手に取るようだ。位置の関係から北岳が見えないのが残念。少し寒いので早々に下山する。登りとは違う道だが最後は同じようなところに着いた。近くに久弥の碑があるので見に行く。

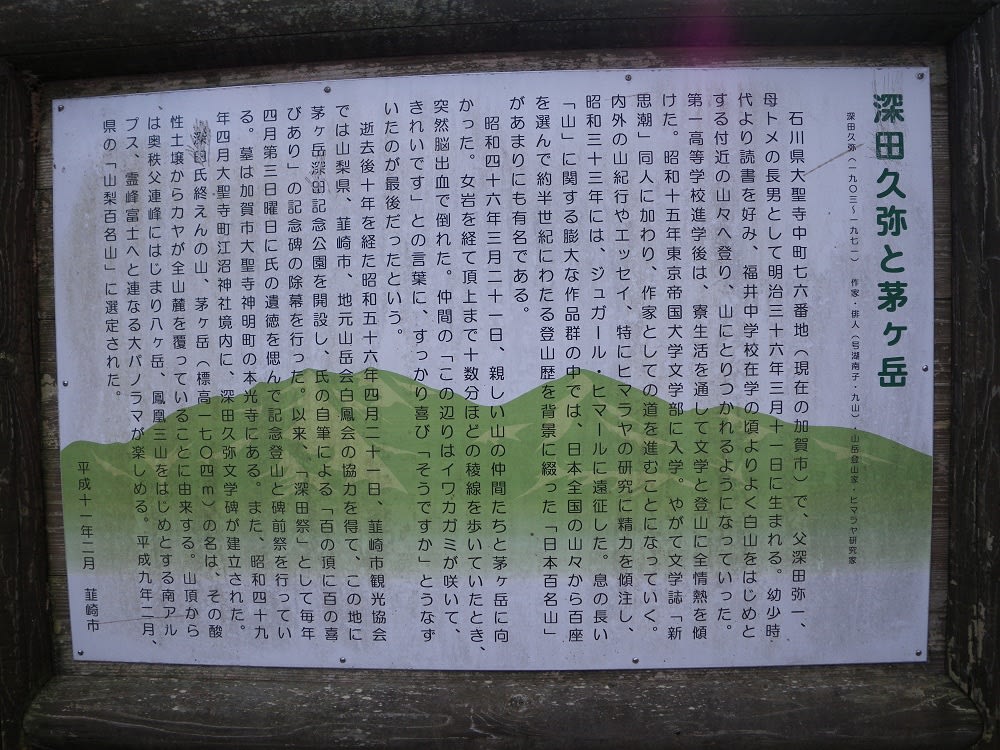

百の頂に百の喜びあり 茅が岳遠望(にせ八ツとも呼ばれる)

久弥についての解説(読めるかな)

百名山を極めたら、最後はこの山に登っておくべきか?それにしてもいい山でした。頂上で会った人に、近くの温泉を聞いたら「百楽の湯」があるということなので行く。広いブドウ畑の続くだだっ広くも見渡しの良い場所にありました。百楽とは、今にして思えば久弥の記念碑にあった言葉とも通じているのだろうか。湯船から、鳳凰三山と甲斐駒ヶ岳それに八ヶ岳が望める素晴らしい温泉でした。外に出たら茅ヶ岳、振り返れば富士山が・・・。

風呂上がりで気分を一新し、一路四六のガマで有名な筑波山へ向かう。筑波山は、一度大学時代の合宿で登っているはずなのだが、あの時は頂上まで登っていないような記憶があるので再度チャレンジすることにした。近くに大学時代の友人であり、何十年来几帳面に年賀はがきを送ってくる小俣君がいるので会いたかったこともある。正月明けのラッシュがはじまりつつあるので、この日は談合坂SAで車を停めることにした。広い駐車場だが人と車で一杯でした。

1月4日、早朝にスタート。とにかく東京を早く抜けたいので暗い内から動く。ちょうど明るくなった頃に常磐自動車道に入ることができホッとする。土浦北ICで降り、筑波山駐車場に着く。今日も天気は快晴、ルンルン気分で歩く。ケーブルカー横の登山道をポツポツと歩く。歴史に彩られた山らしく、登山道に転がる石ころ一つ一つにも何か趣がありそうな気がした。昨年はテレビで「坂本龍馬」が人気だったが、明治維新の曙となった舞台のひとつがここ筑波山だということを知っている人はどれくらいいるのだろうか。

多くの参拝者や登山者に踏みしめられた道です 男体山の頂上神社

の

の

ガマの油

男体山から女体山を回り雑木林の中を下る。女体山側からはロープウエイもある。筑波山神社まで降りたら「がまの油」の演技(口演、講釈)が始まっていた。これは、油を売るのではなく芸を見せるのが目的らしい。よく切れそうな刀の刃を腕に押しつけてこすると切れて血が出ます。そこにがまの油を塖ってタオルで拭くと、あ~ら不思議、血は止まり傷跡ひとつ残っていません。一種の手品のようだが、なかなか迫力があっておもしろかったです。

夕刻、小俣君と駅で待ち合わせ。約40年ぶりの再会でした。近くの酒場で乾杯。この年になると、もうあの世とやらに行った人も多いが、お互い健康で何よりです。まあもうしばらくはがんばれそうですね、小俣君。

ホテルの窓からも富士山が見えました

ほどほどに飲んで別れる。明日は、東京都は青梅にある御嶽山と大岳山登山が待っている。

1月5日、快晴。ホテルを立ち東京でしばらく時間をつぶし青梅に向かう。東京の高速も乗ってしまえばよその高速とそう変わらないなどと思いながら八王子ICで降りる。青梅は東京の田舎街、青梅街道は小説「大菩薩峠」でも有名。近くに百名山の雲取山と大菩薩嶺があるので百名山行脚の頃を思い出す。御嶽山登山口は、山上集落の御岳平から始まるが、そこまではケーブルカーを利用することになる。今夜は御岳平の旅館に泊まることになるので事前に電話を入れるが皆断られる。頼む時間帯が悪いらしい。どうしようかと悩む。近くの道の駅といっても方向違いだし遠い。今夜は車泊まりかと思いながらそれでもともう一軒に電話を入れたらOKが出た。間もなくやって来たケーブルカーにのり約6分で山上集落へ。何か雰囲気が高野山に似ている。

駒鳥山荘という民宿(?)にお世話になり、大変親切なおもてなしを受ける。調子に乗って酒を五本も飲んで満足して寝る。翌日は8時の朝食で手作りのヨーグルトをご馳走になった。すごくいい感じの宿でした。

いい季節にまた泊まりたい気もするが、もう行くことはないだろうな。御嶽山の神社に参拝してから大岳山に向かう。途中、滝やらロックガーデンやらがあり秋の紅葉時分はさぞ素晴らしい景色となるだろう。大岳山の頂上からまたまた富士山を仰ぐ。

これで年末から年始にかけての山は終わりです。一二ヶ岳は二百名山でも三百名山でもないが、他の山々は三百名山には入っている。三百名山をおえるのに今年を入れて2年はかかりそう。それまで気力・体力が持続するか・・・?

下山後、苗場スキー場に移動してスキー。関東地方の天気が嘘のような雪と風。それでも根性で滑り、リフト券のもとをとってから神楽スキー場に移動する。神楽スキー場は、苗場に比べると多少田舎じみているがスキーヤーに必要な施設などきちんとしている。近くに温泉も食堂もあり、駐車場内には売店やトイレがあり、消雪機能も充実している。ここに暗くなってから到着。まだスキーヤーの車が多数残っていたが、夜更けとともに姿を消した。がら~んとした夜の駐車場に雪が舞い散る。

この侘びしさがいいのかな お休み

翌日は嘘のような好天気。シニア割引でゴンドラに乗る。2年前の春、ここから苗場山に登ったことを思い出す。

。

苗場スキー場(揃いすぎていておもしろくない。金持ちの遊び場といった感じ)

かぐらスキー場(こちらの方が雄大で野趣があって良い。駐車場は無料で整備もいい)

神楽スキー場で思い切りスキーを楽しんで車に帰る。すぐ近くの温泉につかり一路松江を目指すが一気には帰れない。関越自動車道を後戻りして上信越自動車道、長野自動車道と乗り継ぎ中央自動車道の恵那SAで泊。翌日大垣市に立ち寄り芭蕉の足跡を訪ねる。

大垣は芭蕉が奥の細道を終えた地です。市ではこれを「むすびの地」と名付けています。

「 行く春や鳥啼魚の目ハ泪 」の出立の句に対して「 蛤のふたみに別行く秋ぞ 」は、結びの句とされています。

大垣市では、ミニ奥の細道があり、芭蕉の句碑巡りができます。

夕刻松江に着く。久しぶりに帰ったふるさとは雪の下でした。

ふるさとの尾鈴の山のかなしさよ

ふるさとの尾鈴の山のかなしさよ