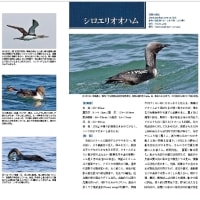

All photos by Chishima,J.

(マガモのオス 以下すべて2006年9月 北海道帯広市)

この連休は天気が悪いとの予報だったので、遠出しないで家でのんびりすることにした。一番天気の良さそうな昨日に鳥見を済ませ、あとの2日はのんびりと昼酒でも煽りながら読書と洒落込もうと思っていた。ところが、今朝起きるとそれはまた爽やかな秋晴れ。こうなると屋内にはいられない性分なので、自転車に跨って市内の川へ出向いた。

昨日の海岸部では、ヒドリガモやホシハジロをはじめ渡来組のカモ類も一通り顔を揃えていたが、ここではまだまだのようで、数羽のコガモやヒドリガモ、カワアイサをのぞくとほとんどが繁殖組のマガモとカルガモである。それでも、暑くもなく寒くもない川辺に腰を下ろしてカモの行動を観察する楽しみは変わらない。マガモやカルガモは、一般に昼間水面で休息して夜間に採餌に出かけるので、昼間はあまり餌を食べないと言われるが、ここではかなりの数が採餌に勤しんでいた。そして、その方法は千差万別で、見ていて飽きることがない。

コガモの飛翔

カワアイサ(メス)

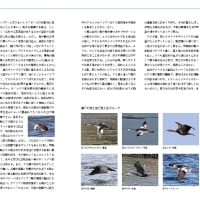

淡水ガモ類の採餌法は、水面や陸上からのついばみや濾しとり、逆立ちして水底の餌を採るなどが主流で、眼前のマガモやカルガモもその方法で思い思いに餌を食べていた。しかし、しばらく観察していると、マガモの中に2つの普段見せないような、変則的ともいえる採餌法を行なうものがいることに気が付いた。

一つは潜水である。これは、以前「ヒドリガモの潜水採餌」として紹介したのとまったく同様で(ちなみに場所も同じ)、翼をすぼめて勢いよく潜水し、水底の水草をくわえて浮上し、水面で食べる方法である。体の構造が潜水に適していない淡水ガモは、すぐに浮いてしまうため、一瞬で水草を採るのが肝心なようで、潜水前に狙いを定めるかのごとく水中を覗いている個体も多かった。また、水中への首伸ばしや逆立ちの延長にある方法のようで、それらで事が足りる時はそれで済まし、少し深い所になると潜水を用いている印象を受けた。くわえてきた水草を食べた後は、水浴びや羽ばたきで羽毛の調子を整えると、潜水なり逆立ちなりその水深に合わせたやり方で、再び餌採りに精を出していた。

マガモの潜水(その1)

マガモの潜水(その2)

勢いを付けて潜るため、かなりの水はねがある。

浮上(マガモ・オス)

もう一つの方法は、飛びつきである。これは水面から首を伸ばして陸上に生えている草の穂や種子をついばむ方法の延長で、首を伸ばしてのついばみ自体はごくありふれた採餌法である、しかし、何羽かのマガモはこれに飽き足らず、さらに高い箇所の餌を採りたくなったようで、水面からジャンプしてそのまま数十cm上まで跳ね、そこの草からついばむことを行なっていた。一見遊びのように見えるこの方法を、当の本人はかなり気に入っているらしく、何度もトライしていただけではなく、その場所にカルガモが近付くと追い払う始末だった。まるで、「俺のシマに近付くんじゃねぇ!」と言わんばかりに。

首を伸ばしてのついばみ(カルガモ)

マガモのジャンプ式採餌

水面から数十cmは飛び出している!

今回観察した2つの一風変わった餌の採り方は、日常行なっている方法を少々応用したものといえる。したがって、当然と言えば当然なのかもしれないが、この辺りの柔軟性が、マガモが幅広い環境や地域で生きてゆける資質となっているように感じた。カモ類は日本の多くの地域で数の多い冬鳥である。その採餌行動や求愛行動にも目を向ければ、単なる種の識別だけでは味わえない彼らの生活の一端を垣間見ることができる。そして、それこそがバードウオッチングの魅力(の一つ)であろう。

羽ばたき(マガモ・オス)

羽毛に纏わりついた水滴を振るい落とし、再度潜水に挑む。

(2006年9月17日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます