All Photos by Chishima,J.

(以下雑種を除き種はすべて ホオジロガモ 2012年2月 北海道中川郡豊頃町)

(2011年12月5日釧路新聞掲載 「道東の鳥たち33 ホオジロガモ」より転載 写真・解説を追加)

秋から冬にかけて、川や湖、漁港等の水面はカモ類の姿で賑わいます。マガモやヨシガモ、カワアイサ等道内で繁殖した種にくわえ、越冬や通過のため多くの種類がやって来るからです。今回紹介するホオジロガモもその一種で、北海道周辺ではサハリン(中部以北)や千島列島(択捉島以北)、カムチャツカ半島等で繁殖し、道東には10月中旬頃より飛来して冬を越し、5月半ばまでには渡去します。

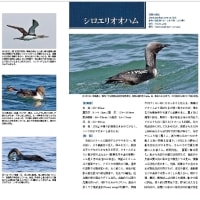

全長45cm、おにぎり型の頭をしたこのカモのオスは、その名の通り頬に楕円型の白斑を持ちます。メスは全身灰褐色で、頬の白斑はありません。和名はオスの頬の白斑から命名されましたが英名はGoldeneyeといい、オスでは黄色、メスでは黄白色の虹彩の色にちなんだものです。また、学名の属名は「牛のような頭」という意味のギリシャ語に由来し、独特な頭の形から付けられたものです。和名、英名、学名のいずれも頭部の特徴からの命名ですが、着眼点はそれぞれ異なっています。漁港や海上、沿岸部の湖沼等海の近くで多く見られますが、大きな河川や湖沼にも生息し、山間部の湖沼に飛来することもあります。

メス(手前)とオス

2012年3月 北海道中川郡幕別町

市街地の公園等でも見慣れたマガモと比較すると、大きな相違点が2つあります。一つは餌のとり方で、マガモは水面や陸上で餌をとるのに対し、ホオジロガモは潜水して餌を探します。水草を食べることもありますが基本的には動物食で、甲殻類、昆虫の幼虫、小魚等を食べています。もう一つの違いは水面からの飛び立ち方で、マガモはいきなり飛び立つことができますが、ホオジロガモは助走を必要とします。これは最初の違いとも関連しており、潜水して水中を泳ぎやすいよう脚が体の後方に付いているためです。飛び立った後のホオジロガモが群れで頭上を通過する時、「ヒュルルルル…」と鈴のような高い音を聞くことがあります。これは声ではなく羽音ですが、その音質から英語では「ホイッスル(口笛)」と呼ばれます。学名の種小名は「響き渡る」という意味のラテン語が語源で、これも羽音からの命名です。

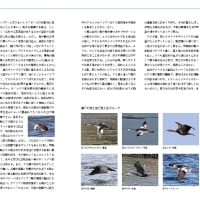

潜水するメス

2012年2月 北海道幌泉郡えりも町

翼を閉じて跳躍して潜る。「潜り方」の記事も参照。

群れの飛翔

2010年12月 北海道十勝川中流域

繁殖地では深い森の、湖や川に近い樹洞に営巣するという、ホオジロガモの繁殖を日本で見ることはできませんが、その片鱗なら冬でも見ることができます。1月から3月くらいにかけて「ヘッドスロー」と呼ばれるディスプレイが盛んになるのです。1、2羽のメスを数羽のオスが囲んで、オスは頭を後方に反り返します。この時大きく反り返った頭は背中に付くほどで、フィギュアスケートの「イナバウアー」を彷彿とさせます。当のオスたちは次の繁殖に向けて必死なのでしょうが、傍で見ていると実にコミカルなものです。

ヘッドスロー・ディスプレイに興じるオスたち

2008年1月 北海道広尾郡広尾町

カモ類はしばしば近縁の別種と雑種を形成しますが、アイサ類に近縁なホオジロガモではミコアイサとの雑種が観察されています。また、2010年2月から3月には十勝川に本種とヒメハジロの雑種と考えられる個体が飛来しました。ヒメハジロはホオジロガモと同属の小さなカモで北米に分布し、道東には冬期1~数羽が飛来することがあります。ヒメハジロとホオジロガモの雑種と思われるカモは、この個体を含め世界で4例しか記録のない、大変珍しいものです。

ヒメハジロと本種の雑種

2010年3月 北海道中川郡幕別町

「カモ類の珍しい雑種:ホオジロガモ×ヒメハジロ?」の記事も参照。また、同年の「BIRDER」誌8月号には森岡照明氏による解説記事がある。

(2011年11月29日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます