All Photos by Chishima,J.

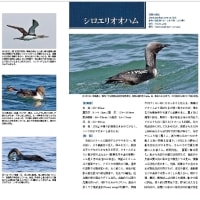

(シノリガモ・オスの正面顔 2008年2月 北海道幌泉郡えりも町)

(日本野鳥の会十勝・会報「十勝野鳥だより173号」(2011年1月発行)より転載 一部を加筆・修正)

陸域が氷雪に閉ざされ、鳥の姿が寂しくなる冬も、海は賑わっています。漁港の番人(?)カモメ類や沖合のウミスズメ類も魅力的ですが、冬の北の海を代表する鳥の一つに海ガモの仲間があります。何種類もの海ガモ類を、種によっては漁港内で間近に観察できるのは、国内でも北海道や東北北部等北日本の一部だけでしょう。そんな海ガモ類の魅力を今回の特集で紹介できたらと思いますが、そもそも「海ガモ」とは何でしょうか?

実は明確な定義というものはありません。マガモやコガモの群れが、波の荒い外海で観察されることもあれば、クロガモやウミアイサが内陸部の河川に飛来することもあります。シノリガモに至っては、繁殖期は渓流、それ以外の時期は海上で過ごします。一般にカモ類はマガモ属やオシドリ等の水面採餌ガモと、ホシハジロやビロードキンクロ等の潜水採餌ガモに大別されます(この区分ももちろん厳格ではなく、マガモやヒドリガモが潜水採餌することもあれば、スズガモやホオジロガモが水面採餌しているのを観察したこともあります)。潜水採餌ガモのうち、主に広い湖沼や河口、内湾等にいる種類をBay Duck、波の荒い外海に生息する種をSea Duckと呼ぶことがあり、ハジロ類やホオジロガモの仲間は前者、クロガモやケワタガモの仲間は後者になります。Sea Duckにホオジロガモやヒメハジロを加えたものを、便宜的に「海ガモ類」と呼ぶことが多いです。これはちょうどアイサ族(*注1)と一致します。本特集では、このアイサ族から主に淡水で見られるミコアイサ、カワアイサを除き、冬は漁港に多いスズガモ、オオホシハジロ等を加えたものを「海ガモ類」と呼ぶことにします。

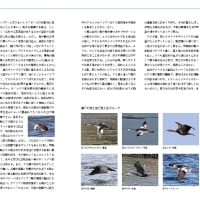

クロガモの雌雄

2011年1月 北海道広尾郡広尾町

メス(左)にオスがディスプレイを仕掛けている。

アイサ族の一般的な特徴としては、よく潜水し、そのため脚が体の後方に位置すること、潜水の際に翼を使うものが多いこと、主として北半球に分布していること等があります。体がずんぐりしていることや脚が後方にあることはハジロガモ族と同じで、いずれも潜水に対する適応ですが、両者の系統はそれほど近縁でなく、収斂(しゅうれん)進化(*注2)による類似と考えられています。

漁港の斜路に上陸したシノリガモ

2007年12月 北海道広尾郡広尾町

水面採餌ガモ(陸ガモ)類に比べて、脚が後方に位置する。

それでは、海ガモ類はいつ、どこに行けば見られるでしょうか?シノリガモは道内でも繁殖し、繁殖に参加しないスズガモやクロガモは越夏もしますが、種、個体数とも多くなるのはやはり冬(12~3月)です。海であれば大抵の場所で数種類を観察できますが、入門編としてお薦めするのは漁港です。漁港での観察の魅力は、何といっても鳥との近さです。岸壁に車を止めてじっとしていれば、すぐ目の前で見られることも珍しくありません。外洋と比べて波の影響も受けにくいので、まずは漁港で種類や雌雄、年齢、個体による差や行動をじっくり観察すると良いでしょう。慣れてきたら海岸や岬で、海上にいる鳥にも目を向けてみましょう。距離が遠く望遠鏡も必要ですし、防寒も厳重にしなければなりませんが、冬の北太平洋の荒波が砕け散る磯で、繰り返し潜水して餌を捕る海ガモの姿は、港内で見るのとはまた違った趣があります。珍鳥と出会う確率も、こちらの方が高いでしょう。

観察の際は、淡水ガモ同様、餌の捕り方や求愛行動にも目を向けると楽しみが広がります。海ガモ類は潜水して餌を捕えるので、その瞬間は観察できませんが、大きな獲物は水面へ運んでから食べます。また、潜り方や餌を捕る場所は種によって違う場合もあります。求愛のためのディスプレイは儀式化が進んだものが多く、種によっても異なるので、こちらも見ていて飽きることがありません。厳寒の最中、求愛に勤しむ彼らの姿を見ながら、繁殖地の遠い極北を夢想してみるのも楽しい一時です。

コオリガモ・オスのディスプレイ

2009年3月 北海道厚岸郡浜中町

ディスプレイするウミアイサ

2007年4月 北海道中川郡豊頃町

関東地方の内陸部で育った私にとって、図鑑で見る種々の海ガモ類は目に鮮やかで、それらに憧れて千葉や新潟の海へ赴いたこともありましたが、遠くの海上に少数が浮き沈みしている程度でした。多くの種類を手に取るように観察できる冬の北海道は、実に恵まれていると思います。海岸に出かけてみませんか?

最後に、十勝で海ガモ類を観察しやすい場所をいくつか挙げておきます。①広尾町十勝港と黄金道路:「冬の十勝港~黄金道路(前半)」 、「同(後半)」の記事も参照。②豊頃町大津周辺:大津漁港と十勝川河口、周辺海上で見られる。河口の氷上にゴマフアザラシが上陸することも。③浦幌町昆布刈石~厚内:海上にカモ類多く、アビ類やウミスズメ類も見られる。厚内漁港では近距離で観察可能。

*注1 族 Tribe:分類学上の属と亜科の間に置かれる単位。鳥ではあまり使われないが、カモ科ではガン亜科にフエフキガモ族とガン族、カモ亜科にツクシガモ族、マガモ族、ハジロガモ族、バリケン族、アイサ族、オタテガモ族の計8族が設けられている。互いに近縁のいくつかの属で、一つの族が形成される。

*注2 収斂進化:複数の異なるグループの生物が、同様の生態的地位において、系統と無関係に似通った形態を示すように進化する現象。例えば虫の翅と鳥・コウモリの翼。

クロガモ小群の飛翔

2009年11月 北海道苫小牧沖

(2011年1月4日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます