京都の町屋下京区、第4回です。

輪違屋

京都市指定有形文化財

下京区西新屋敷中之町

主屋、高塀 明治時代初期

揚屋である角屋(重要文化財)と並び、古い由緒をもつ島原の置屋兼お茶屋で,元禄年間(1688-1704)創建と伝えられています。

現在の建物は安政4年(1857)の再建で,明治4年(1871)にはほぼ現在の姿になりました。

現在も営業を続けています。

かつては芸妓等も抱えていたが、現在は太夫のみを抱え、宴席の場として営まれています。

表に「観覧謝絶」の札(「一見さんおことわり」)があります。

太夫道中に使われる傘を襖に貼り込んだ「傘の間」、本物の紅葉を使って型取りしたうえに彩色した壁が使われた「紅葉の間」が特徴的です。

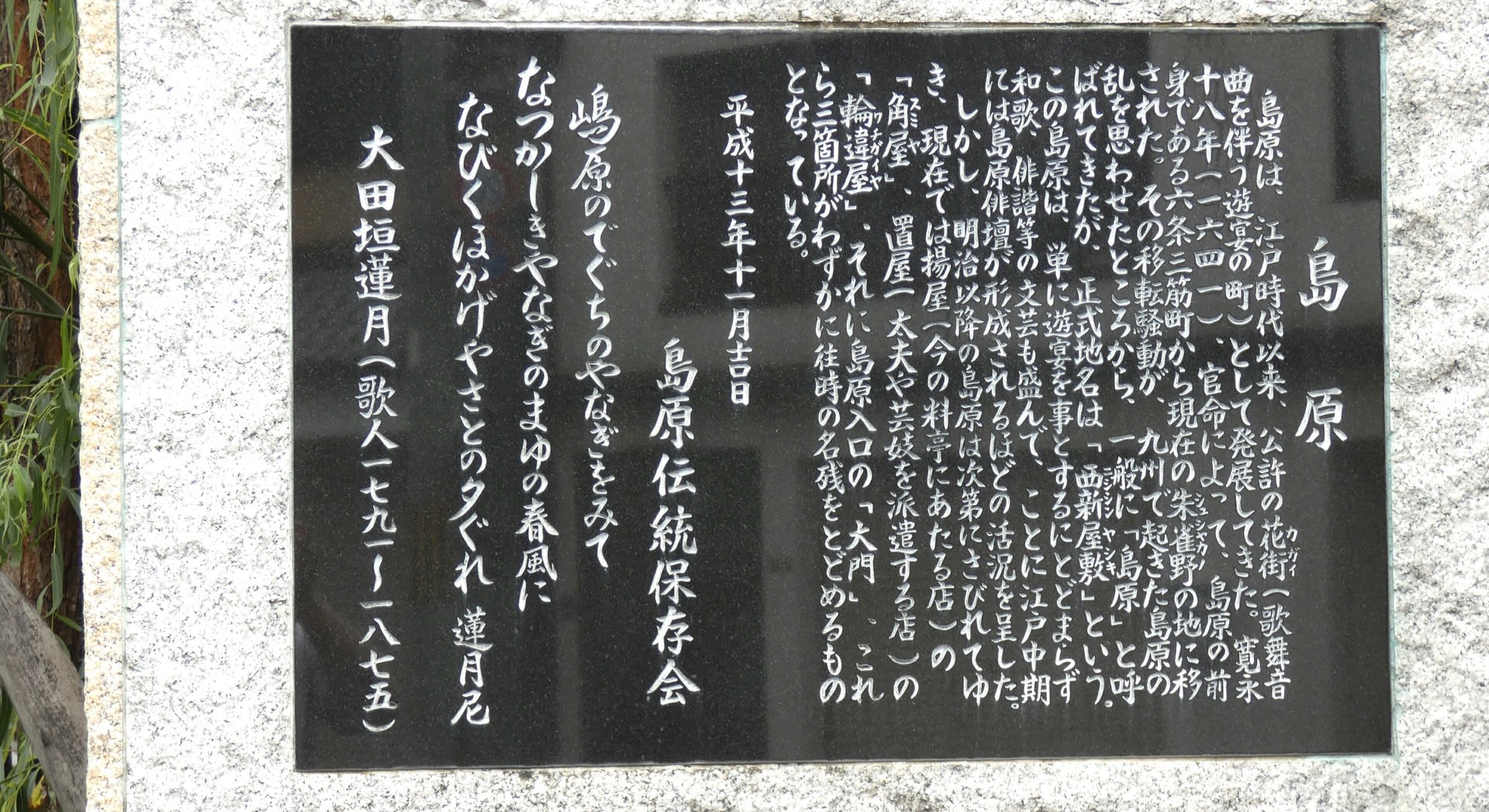

島原大門

京都市指定有形文化財

下京区中之町及び同区上之町

島原大門、袖塀、塀 慶応3年(1867)

島原は寛永18年(1641)に設けられた我が国最初の公許の花街です。

当時四周は堀と塀で囲まれ,門はその東辺北寄りに設けられていたが,明和3年(1766)に現在地に付け替えられました。

現在の門は慶応3年(1867)に建てられた、控柱の上にも屋根をのせる高麗門形式です。

島原西門跡

きんせ旅館

景観重要建造物、京都を彩る建物認定第81号

下京区西新屋敷太夫町

江戸時代末期に建てられた揚屋建築を旅館に改装しています。

旅館閉館後は1階はカフェ、2階は一日一組限定の宿になっています。

江戸末期の建築で元揚屋と伝わる建物。出格子,下見板の腰壁,2階の掃き出し窓が張り出す意匠を備えており,当時の地域の歴史を今に伝えている。

きんせ旅館は,元々揚屋と言われる建物を引き継ぎ,昭和初期に旅館として開業された。建物は,江戸末期の建築と伝わる主屋と昭和初期に増築された離れ,5つの庭から成る。主屋は,切妻造平入木造2階建てで,出格子,下見板の腰壁等を備え,2階が張り出した外観意匠は,この建物の大きな特徴となっている。主屋の内部中央には,折り上げ格天井を備えた洋風意匠のホールを持ち,離れは,入母屋造木造2階建てで,主屋と同様の外観意匠を備える。ホール,各座敷から望める,桜やアラカシ,燈籠などを配した庭は,旅館開業時に観賞用として造られたものである。きんせ旅館の外観に見られる歴史的意匠は,かつての花街の風情を色濃く残し,島原の伝統を現代に継承する重要な建物となっている。

向かいに旅館もある。

ギャラリーたんとん

近隣町屋

二階から簾は花街独特です。

角屋

重要文化財

もと島原花街で営業していた揚屋(料亭・饗宴施設)です。

建物は国の重要文化財に指定され、1998年より「角屋もてなしの文化美術館」として公開されています。

外観の特徴

屋根

一階庇の最前列は一文字瓦で葺いています。

横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。

格子

格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。

家の商いや家主の好みでデザインが異なります。

上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。

ばったり床几

元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。

店の間の外観

軒下に水引暖簾、大戸に印暖簾を掛けます。

虫籠窓

表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。

防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。

犬矢来

竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。

直線的な町屋の表情を和らげてくれます。

各種建造物指定の説明

国・登録有形文化財

緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。

登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。

京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。

景観重要建造物

平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。

指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

歴史的意匠建造物

歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。

歴史的風致形成建造物

平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。

指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。