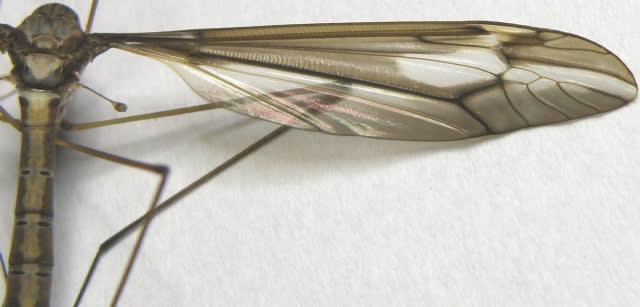

シャクガ科ヒメシャク亜科のクシヒゲハイイロヒメシャク Antilycauges pinguis (Swinhoe, 1902)

田中川干潟。

干潟の縁に育つ塩生植物のハマサジ、ハママツナ、ホソバハマアカザ、アキノミチヤナギの4種が秋の風情を見せる頃、これらの塩生植物上で良く見かけるヒメシャクが居る。前翅長は10㎜前後。

このヒメシャクは必らずと言って良いほど翅の裏を見せない。葉裏に止まろうとはしない。ハマサジの赤茶けた花穂に止まって居ることが多く、翅の表を見せるように止まる。シロオビノメイガも同じ所に多いが、こちらはほとんど葉裏に隠れるように止まろうとする。

4年以上前から、このヒメシャクの種名をあちこち尋ねまわっているが、ヒメシャクの一種と教えられていた。また、写真による同定ではあるが、ハイイロヒメシャクやミスジハイイロヒメシャクではと言う方も見えた。どうもしっくりしない。

このほど、M氏に標本を見てもらったところ、大図鑑の図版と見比べながら、「これじゃないですか、クシヒゲハイイロヒメシャクでしょう」と言われた。

クシヒゲハイイロヒメシャクの分布は 四国,対馬,石垣島;台湾,中国,インドシナ。幼虫が何を食べているのかなど、その生活史は良く分かっていないようである。

この日、ハマサジでシャクガの幼虫を一匹見つけた。クシヒゲハイイロヒメシャクの幼虫かもしれない。

しかし、他の塩生植物が接するように生えていることだし、ハマサジをあちこち探し回ったが、新たな幼虫は見つからなかったので、確定的ではない。

日本産蛾類大図鑑によると、「♂の触角は櫛歯状。後脚脛節の距は♂で1対、♀で2対。前・後翅とも灰色鱗を密に散布し、横線は黒褐色または橙色。横脈上の黒点は前翅では明瞭、後翅では痕跡的。外横線より外は暗色。♂の第8腹節腹板にはScopulaと同じく1対の角状突起(cerata)があって、左右相称で長い。台湾、中国南部と東部、インドシナに分布し、日本では石垣島で11月に数頭とれたほか、四国の愛媛県越智郡大西町で6月に1♀がとれたにすぎない。

2009.10.4

ハママツナに止まったクシヒゲハイイロヒメシャク

ハマサジに止まったクシヒゲハイイロヒメシャク

ハママツナに止まったクシヒゲハイイロヒメシャク

ハマサジで見つけた幼虫 クシヒゲハイイロヒメシャクの幼虫ではないかと思われる。

追記

2009.10.12大型台風が通過した4日後に干潟を歩き回ったら、クシヒゲハイイロヒメシャクの姿がほとんど見当たらない。ようやくにして、次の2頭を見つけた。