下田市柿崎の浜から下田港に繋がる海岸線は,いま「松陰の小径」「海遊公園」など遊歩道が整備されている。下田湾の静かな波音を聞きながら散策していると,つい先日(平成24年8月29日)公表された内閣府の「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水高及び被害想定について」が脳裏をよぎった。

「波高16mか・・・,津波が来たら右手の武山(寝姿山)に駈け上がるしかないな」

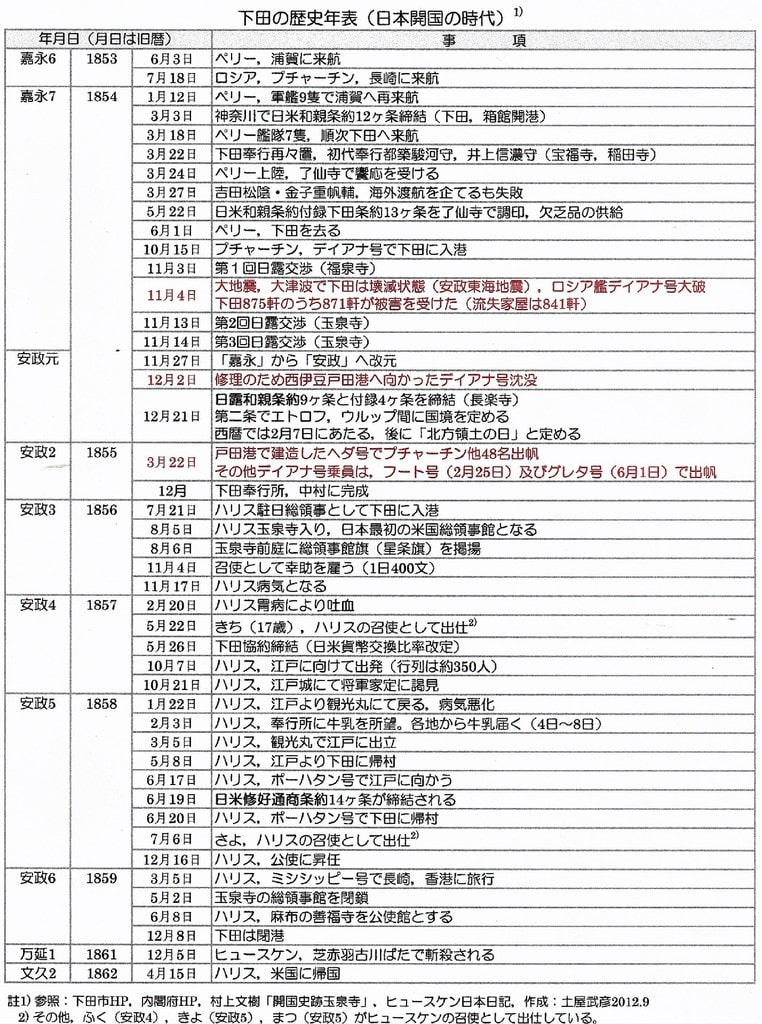

◆下田を襲った江戸時代の津波

下田はたびたび津波に襲われている。江戸時代には三度の大津波に見舞われた。元禄16年(1703)と宝永4年(1707)には大津波で大半の家屋が流失(332軒と857軒)し,船の破損も多かった(81艘と97艘)。被害の大きさに比べ死者の数が少なかったのは(流死人は21人と11人),町自体が湾の奥にあり時間的余裕があったこと,浪除堤が作られていたこと,山が近いこと,被災体験が伝承されていたことなどが要因だろうと言われる。

中でも,安政元年11月4日(1854年12月23日)下田を襲った安政東海地震と大津波は,「日露外交交渉の最中に,その中心舞台で発生した大津波」として知られている。マグニチュード8.4,津波高は4.5~6.0mに及び,下田の街を一飲みにし,その被害は甚大であった。875軒のうち871軒(流失家屋841軒)が被害を受け,被害は実に99.5%。死者は総人口3,851人中99人(幕府からの出張役人など流入者を含めると122人と推定される)であったという。

「これほど大きな津波被害の中で,わが国の命運を決める交渉は如何に進められたのか」

◆日露交渉の舞台で

ペリー艦隊が日本を離れてから4か月後の嘉永7年10月15日,ロシアのプチャーチン提督は最新鋭の戦艦デイアナ号で下田に来航,目的は国境画定を含む日露和親条約の締結であった。幕府は,全権大目付筒井肥前守と勘定奉行川路左衛門尉を応接係として多くの役人を急遽下田に派遣,1週間後には対応を開始した。

事前交渉を経て,第一回日露交渉は11月3日福泉寺で行われた。二回目の日露交渉を約束して別れた翌日,11月4日午前8時半~10時頃,大地震と津波が突然下田を襲う。地震は2回,大津波は幾度となく押し寄せ,特に2回目の津波で町内の家屋は殆ど流失してしまったという。

被害の状況は,交渉団に加わっていた政府役人(村垣淡路守公務日誌,川路左衛門尉下田日記等)やロシア側(デイアナ号航海誌,モジャエスキーの絵図等)の記録,松浦武四郎「下田日記」などで,かなり詳細に知ることが出来る。

ロシア側も,デイアナ号が大きく損傷し船員に死亡者が出る惨状であったが,災害の夕方には副官ポシェートと医師を派遣し傷病者の手当の協力を申し出ている。

また,幕府の救済支援も素早い立ち上がりをみせた。住民救済だけでなく,外交交渉への支障を避けようとする意志が働いていたのだろう。韮山代官所への一報と共に,江川太郎左衛門はその日のうちに「お救い小屋」を設置し粥の炊き出しを行い,翌日には町頭が集まり被災者の調査や対応策を処理し,11月10日には幕府から米1,500石,金2,000両が下田へ届けられた。これらには,交渉のため出張している役人の応急手当ても含まれているが,町内の人々にも17日には配分されている。

◆交渉を続ける

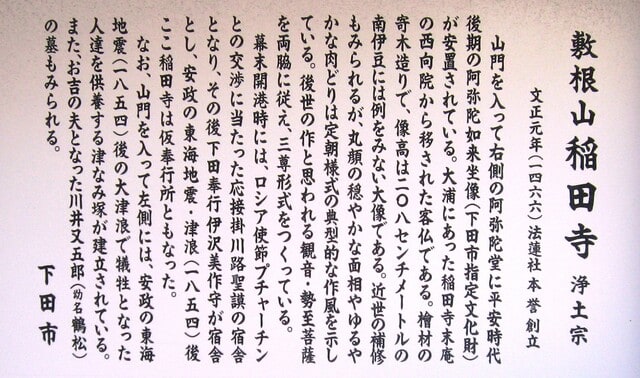

プチャーチンは,津波後3日目から被害の少なかった長楽寺で副官ポシェートに事務折衝を始めさせている。1週間後の13日と14日には柿崎村の玉泉寺に場所を替えて,第二回と第三回の日露交渉が行われ,11月14日からは長楽寺で全権との交渉を続け,安政元(1855)年12月21日(西暦2月7日),日露和親条約(9か条と同付録4か条)が締結された。

この条約の第二条では,両国の国境が「今より後,日本国と露西亜国との境,択捉島とウルップ島との間にあるべし・・・樺太に至りては,日本国と露西亜国との間において,界を分かたず,是まで仕来りの通りたるべし」と記され,初めて北方の国境が定められた。後に,日本政府は閣議了解をもってこの日(2月7日)を「北方領土の日」と定めた(昭和56年)。北方領土の日に下田では「北方領土の日記念史跡めぐりマラソン大会」を開催している。コースは長楽寺から玉泉寺までの往復5.1km,今年(平成24)で32回を数える(ちなみに「北方領土ノサップ岬マラソン」は31回)。

◆デイアナ号のその後

デイアナ号は,修理港に決まった伊豆西海岸の戸田港に向かう途中激しい波風で沈没,地元漁民の決死の協力で救出された乗組員約500名は戸田に収容された。プチャーチンは帰国用代船の建造を幕府に願い出て,戸田港で建造することが決まる。

天城山の木材を使い,近隣の船大工を集め日露共同で建造を行い,日本最初の洋式船が僅か三か月で完成する。プチャーチンは建造船を「ヘダ号」と名付ける。結果として,洋式造船の技術は当地の船大工の手に残ることになった。

ヘダ号はプチャーチンら48名を乗せ,安政2年3月22日戸田港を出帆した。

大津波被害の中で外交交渉にあたった先人の姿を,今に重ね合わせる。あなたは,昨今の決められない政治に対比して,この歴史事実をどう考えますか。

参照:下田市HP,内閣府HP,村上文樹「開国史跡玉泉寺」