「山の頂きには測量の基準点となる柱石が埋められていて,三角点と呼ぶ」

子供の頃に聞いた祖父の話が頭の片隅に残っていて,「三角点」という言葉を聞くといつも山頂を連想する。確かに,三角点は見晴らしの良い場所に設置されるため高山の山頂付近に設置される場合が多い。北海道でも,利尻山,硫黄山,天塩岳,旭岳,トムラウシ山,富良野岳,夕張岳,札内岳,暑寒別岳,後方羊蹄山など名だたる山の頂上(付近)に三角点がある。恵庭の近くでも,恵庭岳,紋別岳,樽前山,馬追山などにも三角点が設置されている。

国土地理院によれば,一等三角点(約40km間隔,全国に約1,000点),二等三角点(約8km間隔,全国に約5,000点),三等三角点(約4km間隔,全国に約3万2,000点),四等三角点(約2km間隔,6万9,000点)が設置されており,地籍調査など測量の基準点となるのは四等三角点だという。

さすれば,当然のことながら三角点が市街地にもあることになる。一等三角点を山頂に持つ山の踏破を目指す登山愛好者も多いと聞くが,散歩のついでに市街地の三角点を探してみるのも面白いではないか。

今回は「恵庭の三角点探訪(恵み野編)」。恵み野界隈には「四等三角点」が3点存在する。さあ,何処にある?

◆恵み野中央公園の三角点

恵み野中央公園は,恵庭市恵み野の市街を斜めに横断する形で造られている。市民憩いの公園で,日中は散歩する人々の姿が絶えない。公園の中ほどに日本庭園風の池があり,その奥に小高い築山が見える。恵庭市立図書館駐車場脇にある小山と言ったほうが分かり易いかもしれない。冬には子供らが橇遊びをしている場所だ。

この小山頂上に三角点が埋められていることを知る人は少ないだろう。三角点の柱石は遠くから認識できない。近づいてみると,写真のような鉄製の丸い標識(蓋)が芝生面にあり,ここに三角点があることが分かる。その蓋には日本地図と「三角点,基本,国土交通省国土地理院」の文字が刻まれている。

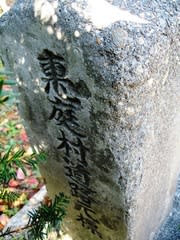

◆恵庭開拓記念公園の三角点

恵庭開拓記念公園は恵み野市街の東端に位置する1haほどの緑豊かな公園である。道の駅「花ロード恵庭」から松園通りを北東方向に進めば,北海道道600号島松千歳線に交差する。記念公園は交差点の島松側にある。或いは,恵み野中央公園を散策がてらに訪れるのであれば,小川の流れに沿って進み,公園の散策路が切れる地点で道道600号線を渡り(恵み野7丁目信号),さらに北緑地帯の散策路を進んだ突き当りに恵庭市郷土資料館,恵庭開拓記念公園が現れる。

開拓記念公園には恵庭市郷土資料館や近畿大学バイオコークス研究所が隣接しており,恵庭開拓記念像「拓望」,廃校になった松園校門柱,同校跡地記念碑,二宮尊徳像,富山県人開拓の碑などが設置されている。

三角点は,この公園の南東の角近く,富山県人開拓の碑の北東側にある。近くには「三角点,国土地理院」と記された角柱標識があるので発見することが出来るだろう。三角点を覆う鉄製の蓋が芝生の面にあり,中には柱石が埋められている。四等三角点の柱石は,一辺が12cmの花崗岩で上面に十字が刻まれている。

◆北海道電力島松変電所の角にある三角点

恵庭開拓記念公園の三角点を確認したら,道道600号島松千歳線に沿って島松方向に向かってみよう。進行方向左側は恵み野市街,右側には畑地が広がっている。しばらく進むと,道道600号の恵み野北7丁目信号(恵み野団地環状線との交差点)が見えてくる。ここは恵み野市街の北端に位置する地点である。

交差点の島松側(恵み野市街地にある島松共同用水紀念碑の筋向い)には,数本の高い鉄塔や大きなトランスがおかれた施設,北海道電力島松変電所がある。この角の草叢に三角点を見つけることが出来る。三角点を示す標識(文字は消えている)は残っているが,三角点を保護する天蓋はなく,柱石が頭を出している。花崗岩の柱石の頭には三角点の基準となる十字の切り込みが刻されているので,三角点であることが確認できる。測量関係者が残したのだろうか,赤い布切れのついた棒が近くに立てられている。

◆三角測量

三角点は三角測量の基準点であると述べた。

では,三角測量とは「互いに見通せる地上の三点を選んで三角形を作り,その一片の長さ及び夾角を測定して,三角法により他の二辺の長さや頂点の位置を求める測量法(デジタル大辞典)」と定義される。わが国の三角測量は,明治4年(1871)工部省測量司がイギリス人マクヴインの指導を受けて東京府下で実施したのが最初とされる。その後,測量は陸軍省参謀本部測量局管轄となり,全国を網羅する測量が進められ三角点も設置された。第二次世界大戦後,管轄は内務省地理調査所(後の国土地理院)に引き継がれている。

更に,平成21年(2009)には,約2万の基準点にICタグを付加した基準点の整備が行われた。このインテリジェント基準点は地殻変動の測定にも活用されている(恵庭市内のIC基準点は後述する)。

一方,近年GPSなどの測量技術が急速に進歩しているので,三角測量の機会は減少して行くのかもしれない。とは言え,三角点が土地測量の基準点として重要なことは言うまでもなく,柱石の破壊/移転など機能を損ねる行為には厳しい罰則が定められている(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金,測量法第六十一条)。探訪観察の折には,このことを認識しておいたほうが良いだろう。