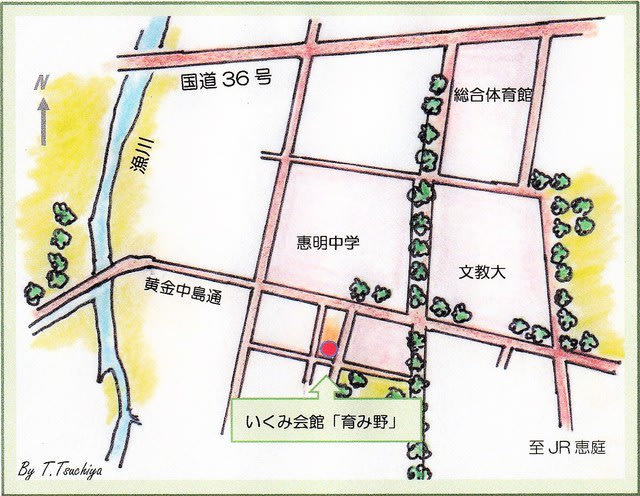

恵庭市内にある野外彫刻を調べていたとき,島松小学校前庭に「よい子・つよい子像」があることを知った(当校ホームページ)。「どのような彫像なのか?」と気になっていたが,なかなか訪問する機会がなく延び延びになっていた。平成28年12月3日,ひさびさの好天に誘われ(授業の迷惑にならぬようにと休日を選んで)訪ねると,折よく教頭先生が在校され,彫像の写真撮影許可を頂いた。

「よい子・つよい子像」は,島松小前庭の南門近く,校舎で学ぶ子供たちを見守るように置かれている。男女の児童が腕を組み,女の子が右手を上げ,二人は空を見上げるように立っている。見つめる瞳の先は,きっと希望あふれる平和な世界だろう。彫像の表情は屈託なく,健康な肢体はまさに「良い子・強い子」である。当校の校歌に歌われるように,「豊かな自然を享受し,希望に向かい,手をつなぎつつ,ともに語らん・・・」を具象化しているようだ。

当校の沿革史によると,「よい子・つよい子像」は昭和38年(1963)開校七十周年記念事業で建立され,昭和61年(1986)に修理,平成元年(1989)現在地に移設されたと記されている。島松小学校にこの像が設置されてから既に53年が経過した。半世紀以上も,児童の成長を見守ってきたことになる。教師たちも,この像のように「良い子・強い子」であれと語り継いできたのだろう。言わば「よい子・つよい子像」は,島松小学校児童の象徴でもあるのだ。

「作者は誰なのか?」と像の背面に回ってみると,「坂1963」と台座に刻まれている。坂と言えば,坂坦道(たんどう)のことか? 一瞬興奮を覚えた。坂坦道は日展会員で,北海道で活躍した彫刻家の一人である。羊ケ丘の「丘の上のクラーク像」,大通公園の「石川啄木像」,帯広駅前の「北の大地」,岩見沢市民会館前庭の「牧歌」等の作品は,多くの方が知っているだろう。

◆坂 坦道の略歴(参考:広報のと第56号)

坂坦道の略歴を整理しておこう。

大正9年(1920):石川県内浦町恋路で生まれる(父寛二,母よしゑ)。本名青嵐(せいらん)。祖父は日本画家の坂靄舟(あいしゅう),父寛二は油絵画家という画家一家であった。本人も画家を目指すが,色弱のため彫刻の道に進む。

昭和5年(1930):小学校3年の時に父が死亡し,母親と札幌に移住。

昭和13年(1938):北海中学校卒業。

昭和14年(1939):東京美術学校入学。

昭和18年(1943):新文展(後に日展)に初入選。学徒出陣で陸軍入隊。

昭和19年(1944):東京美術学校卒業。

昭和20年(1945):バンコクで終戦を迎える。

昭和23年(1948):札幌市立北辰中学校美術教諭。

昭和24年(1949):結婚。

昭和25年(1950):三越札幌支店勤務。

昭和37年(1962):札幌市立中島中学校美術教諭。北大建築科,道教大非常勤講師。

昭和39年(1964):第7回日展特選。北海道女子短大助教授。「恋路物語」設置。

昭和40年(1965):北海道女子短大教授。

昭和41年(1966):日展会員。

昭和44年(1969):帯広駅前「大地」制作。

昭和51年(1976):羊ケ丘展望台「クラーク像」制作。

昭和56年(1981):札幌大通公園「石川啄木像」制作。

昭和57年(1982):札幌市民芸術賞受賞。日彫展西望賞「酔っ払い」制作。

平成2年(1990):文部大臣教育功労章受章。

平成7年(1995):北海道女子短大名誉教授。上川農試「豊穣」,札幌「有島武郎記念碑」。

平成10年(1998):没,享年77歳。

なお,坦道のご遺族は平成20年(2008)保存していた作品を坦道の故郷である能登町に寄贈した。翌年,能登町は内浦庁舎4階に坂坦道常設展示場を開設している。

◆坂 坦道の作品

坂坦道の作品一覧を探していたら,「陶工房 空」(札幌市北24条西8丁目)のホームページに辿り着いた。それによると,札幌市内に32点,札幌以外の道内に20点,道外4点の作品が掲示されている。

(1)札幌市内にある作品

「鈴蘭」(北洋銀行外壁),「柱の彫刻群」(札幌時計台文化会館),「石川啄木像」(大通公園),「中央創生小学校跡」(札幌市役所),「クラーク博士像」(羊ケ丘展望台),「恋の街札幌歌碑」(羊ケ丘展望台),「有島武郎記念碑」(札幌北区),「風の中の道化」(芸術の森),「終極」(坂家墓苑),「和顔愛語」(竜谷学園高校),「協力」(中島中学校),「ナワトビ」(桑園小学校),「歓び」(栄中学校),「星座」(北斗高校),「いのち」(若草公園),「寒い朝」(公務員宿舎),「道東の女」(公務員宿舎),「幕間」(公務員宿舎),「風雪」(札幌飛行場正門跡),「陽光」(道庁別館),「希望」(札幌市役所),「未知を拓く」(教育文化会館),「平和」(財界さっぽろ),「ベンチの二人」(財界さっぽろ),「石川啄木座像」(財界さっぽろ),杉野目先生像」(クラーク会館),「志賀亮先生像」(北大医学部),「蛍雪の願い」(中島中学校),「岡半蔵像」(北斗高校),「岡テヂ像」(北斗高校),「母と子の像」(白楊小学校),「なわとび」(白楊小学校)

(2)道内の作品(札幌を除く)

「牧歌」(岩見沢市民会館),「埋もれ火の塔」(当別神社),「消防顕彰碑」(当別神社),「湖渡る風」(ぐるっと洞爺彫刻公園),「八州秀章音楽碑」(羊蹄ふるさと館),「黎明之像」(赤平公園),「平和祈念像」(芦別北大通り),「豊穣」(上川農試),「発電所工事慰霊碑」(層雲峡発電所),「飛翔」(上湧別役場),「屯田開拓顕彰像」(端野神社),「加藤弥四郎翁像」(端野神社),「北風賛歌」(北見屯田公園),「悶」(網走市立美術館),「北の大地」(帯広駅前),「上岩松発電所慰霊碑」(上岩松発電所),「躍動」(中札内中央公園),「北風」(野幌公民館),「泥んこ遊び」(江別情報図書館),「雪華」(北見市公民館)

(3)道外の作品

「泥んこ遊び」(蓼科高原芸術の森),「酔っぱらい」(八王子市片倉駅),「恋路物語」(石川県恋路浜),「恋路観音」(石川県恋路浜)

◆「よい子・つよい子」像の検証

前記リストに,「よい子・つよい子像」は記載されていない。それでは,「よい子・つよい子」像の制作者は誰なのか。島松小学校開校七十周年記念事業で建立されたとあるので,まず同校の開校七十周年記念誌に記述がないか調べることにした。

記念誌は恵庭郷土資料館に保存されており,開校七十周年記念誌および以降の開校記念誌(八十周年,百周年など)も含め調べて頂いたが,彫像作者名が記載されていないことを知った。また,市立図書館でも時間をかけて検索していただいたが,それ以外の関連資料を見出すことは出来ていない(12月6日現在)。更に,島松小学校でも,元校長や元教頭,同窓会,地域の方にまで幅を広げて関係者から聞いて頂いたが,「よい子・つよい子像」の作者を確認することが出来なかった。

そこで,彫像に記された「坂1963」のサインから検証する。

(1)材質,技法

上記の坂坦道作品56点のうち多くはブロンズ像であるが,ブロンズ像の制作は昭和40年(1965)以降,北海道女子短大教授となり日展会員になってからに限られ,それ以前はセメント像を制作している。即ち,昭和31年(1956)作品「上岩松発電所慰霊碑」,昭和35年(1960)作品「星座」(北斗高校),昭和37年(1962)作品「協力」(中島中学校)及び「恋路物語」(石川県恋路浜),昭和38年(1963)作品「牧歌」(岩見沢市民会館)は,全て白セメントの彫像である。

島松小学校の「よい子・つよい子像」もセメント製であり,制作年次が昭和38年(1963)とあることから,坂坦道の作品履歴と比較しても,本彫像を坦道作として何ら矛盾はない。本彫像は,坦道が札幌市立中島中学校美術教諭であった時代の作品と言えるだろう。

(2)彫像のサイン

この彫像には「坂 1963」と彫られている。当時の作品群のサインと比べて見ようと岩見沢市民会館を訪れた。両像のサインを比較してみよう。

<牧歌のサイン未確認>

◆陶芸家,加藤和何子さんに聞く

後日になるが,「広報のと第56号(2009.10)」を調べていると,坂坦道の長女である加藤和何子さんが,能登町内浦庁舎に開設される坂坦道作品常設展示場を訪問したとの記事を見つけた。加藤和何子さんの名前は,先の「陶工房 空」で見かけたことを思い出し確認すると,工房主の陶芸家,加藤和何子さんが,坂坦道氏の長女本人であることが分かった。早速,お尋ねした。

「陶工房 空のホームページに記載されている坦道作品が,作品の全てでしょうか」

「一覧表は親族が整理したもの。道内にはこの他にも沢山あると思う」

「島松小学校に,よい子・つよい子像があるかが,記載されていない」

「小学生の頃の話だが,島松,よい子・つよい子という言葉を聞いたような気もする」

「漢字の坂をサインにしたことはあるのでしょうか」

「晩年は,坦(タン)を使っているが,初期の頃はいろいろだった」

そして,島松小学校の「よい子・つよい子」像の写真を送り,ご確認をお願いしたところ,早々に次のようなご回答を頂いた。

「写真拝見しました。坂 坦道の作品に間違いございません。昭和30~39年,札幌市立中島中学校美術教師でした。きっと,その間にどなたかにお世話いただいて制作させていただいたのでしょう。腕が危険な状態になっていますね,彫刻修復の業者さんがあるようです。直していただけるとうれしいです・・・(私信,平成28年12月6日)」

◆「よい子・つよい子」像の修復を望む

島松小学校の「よい子・つよい子」像を訪れた折のことである。近づいてみると,白セメント製の彫像は黒く汚れ,空に掲げる子供の手は肘の部分に亀裂が入り,脱落寸前の状況にある。また,台座も崩壊が進んでいる。児童の安全性を懸念して周辺には立ち入り禁止の柵が置かれている。財政難が故に修理のための費用が捻出できないということなのだろうか。

著名な作家の作品が,恵庭の地で朽ち果てるのは忍びない。このままでは,恵庭市民は文化遺産を守ることに冷淡だ,恵庭の文化レベルは低いと言われかねない。

この像が立っているのは教育現場の小学校前庭である。子供たちに,「自然界において,芸術作品とはいえ,物体は朽ち果てるものです」と教えるのか,「もの(芸術)を大切にしましょう,文化保存のために心を配りましょう」と語りかけるか,この彫像は訴えているように思える。島松小の子供たちが毎日この像を見ていることを心に留めたい。

◆補筆

平成28年12月8日,「よい子・つよい子像」の制作者を記載した資料が見つかった。先に関連資料の検索をお願いした恵庭市立図書館から連絡を受け「島松小学校開校110周年記念式典しおり」(恵庭郷土資料館蔵)に記述があるというので,早速確認した。平成14年9月28日,島松小学校体育館で挙行された記念式典のしおりは,表紙に「よい子・つよい子像」のイラストを載せ,由来として以下の説明がある。

・・・由来 七十周年の開校記念に,いつまでも学校に残るものをと考えて製作されたのが「よい子・つよい子」の像です。また,島小の子どもの目標になるようにと願いを込めて「よい子・つよい子」という名前がつけられました。この像の制作者は,彫刻家の坂担道(原文のまま)さんです・・・(後略)。

「よい子・つよい子像」が間違いなく坂坦道制作であることを確認できた。因みに,七十周年記念協賛会会計の中に,記念像部門として12万円が支出されている。

要約

本稿は,①著名な彫刻家「坂 坦道」の初期作品が恵庭に存在すること,②彫像は,長い年月を経て崩壊寸前にあり,補修・保全対策が必要な状況にあることを述べた。島松小学校・同窓会等関係者は修理に向け模索されていると思うが,修復が進むことを期待したい。

なお,本彫像作者の確定調査に対し,島松小学校,恵庭郷土資料館,恵庭市立図書館の関係者及び陶工房空の加藤さんには多大なご協力を頂いた。深甚なる謝意を表する。

2016.12.08