TotoのGeorgy Porgyカバーで知られるカナダの角松敏生ことドワイト・ドルイックと、その相棒フィリップ・ヴィヴィアルのデュオによる1979年のアルバム。知っている人も多いと思いますが、当時英語盤と仏語盤の2種類がリリースされており、アルバムのタイトルがMinuitとなっているこちらは仏語盤に当たります。巷ではドルイックが翌年リリースしたソロ同様にフレンチカナディアンAORと評されることが多いですが、サウンド的にはもう少しアコースティック寄りなため、実際にはPre-AORと言った方が適切。1980年前後のAOR一歩手前な、それほど極端にクリスタル過ぎない音が好きな方には良い一枚かと思われます。収録曲中では、何と言っても冒頭A-1を飾るIl Faut Recommemncerが瑞々しく弾けるような爽快ポップスで秀逸。軽やかなイントロ一発で即座に名曲と分かる素敵なナンバーです。フリーソウル以降のブルーアイドソウル好きなら、まず間違いなく好きでしょう。その他の曲ではテンダーリーフのようなA-3のMarilyn、ボサノバのリズムを取り入れたB-1のVien Avec Moi、そして哀愁系フリーソウルなB-4のLa Couleur Dans Mes Rêvesあたりがなかなかの出来。どの曲にも言えることですが、ライトメロウな演奏に乗るフランス語の響きが美しく、非英語圏のブルーアイドソウルとしては相当に完成度の高い作品です。あいにく先日Creole Stream Musicからリリースされた編集盤では、ほとんどの曲が英語盤からの収録でしたが、ここはやはり彼らの母国語であるフランス語で聴くのが正解かと。LP自体のレア度はそこそこと言ったところ。出てくる店舗や時期によって値段がまちまちですが、個人的にこの仏語盤については比較的よく見かける気がします。どちらかと言うと英語盤の方が見ないかな。いずれにしろ、そこまで極端なレア盤と言うわけではないので気になる人は是非。ジャケットのデザインもお洒落なのでLPで持つのがお勧めな一枚です。

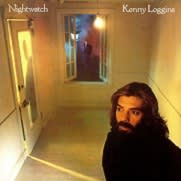

もう何年も前から毎年この時期になると聴きたくなるのが、本作B-2に収録されているWait A Little Whileという曲。以前はオルガンバーの初期ミックステープに収録されていたパティ・オースティンによるカバーを好んでいましたが、ここ2~3年はAOR志向が高いこちらの本家ヴァージョンの方を聴いています。エレピとフルートの爽やかな演奏に乗せながら♪Here's a sweet September morning~と歌われる開始数秒で部屋の空気が一変する魔法のナンバー。ロギンスの頼りない優男風なヴォーカル含め、90年代の第二次AORリヴァイヴァル・ブーム以降に持て囃された曲の構成要素がたくさん詰まっている一曲なので、リアルタイム派のリスナーでもなくても好きな人が多いのではないでしょうか。特にエリック・タッグの2ndあたりを愛聴している方にとってはまず間違いなくマストなはず。リリース当時ヒットした、メリッサ・マンチェスターとの共作であるB-1のWhenever I Call You "Friend"(二人の誓い)もなかなかに良い感じですが、フリーソウルを通過した今の気分で考えるとやはり本命はこの曲でしょう。ちなみにアルバム自体の紹介も簡単にしておくと、ロギンズ&メッシーナのデュオを解散したケニー・ロギンスが1978年にリリースした2枚目にあたる作品です。AOR界隈では比較的よく知られたアルバムで、1000円以下で買える中古盤屋の安売り常連アイテムなので、その気になって探すまでもなく、何軒か街のレコード屋を回ればおそらくすぐに見つけることが出来るでしょう。今の観点で聴くと正直アルバム全編通してお勧めできるという類の作品ではないですが、このWait A Little While一曲のためだけに買ってもお釣りが来る作品なので、そもそも聴いたことがないという方、それから存在は知っているけれどしっかりと聴き込んではいないという方は是非。いつも高いレコードばっかり買って、この手のどこにでもある盤を聴き逃している方、実は以外と多いような気がします。

近年一部で知られるようになったニュージャージー産のメロウフォーク。Steve Shohfi(スティーヴ・ショーフィ)なるシンガーソングライターが1983年に残した自主盤です。本作においてギターとシンセを弾きながら、ほとんどの曲を自作しているということ以外はまったく情報がなく、詳細については正直よく分からない人なのですが、個人的にはジャケットの雰囲気と自主盤ということから、なんとなくフィリップ・フランシス・スタンポあたりに似たようなイメージ。ジャケ写を見るとコメディアンばりに陽気な印象を受けますが、曲の方は比較的落ち着いたものが多く、いかにも自主盤然としたSSW~メロウフォークとなっており、良くも悪くもアメリカの片田舎で作られたと言った雰囲気の地味な一枚です。さて、そんな本作におけるAOR~BES観点での注目曲はやはりA-2のTropical Weekend。タイトルから受ける印象とは異なり、ファンカラティーナ的な弾ける雰囲気はありませんが、真夏にビーチサイドの木陰でひっそりと涼んでいるような素敵なナンバーで、どことなくマリンフレーバーを感じる一曲となっています。控えめなサックスと優しげなヴォーカルが程よくマッチしたライトメロウな佳作。先日紹介したケヴィン・マウのThe Love She Gives To Meなどと共に、ビーチサイドのカフェで流れていそうなお洒落なナンバーです。その他の曲で良い感じなのはB-3のIf There Wasn't A You In My Life。こちらはどことなくSummerあたりのコンテンポラリー・ハワイアンに近い雰囲気もあるので、そういった音が好きな方にお勧めかもしれません。正直あまり一般受けしそうな派手な楽曲は収録されていないので、この先もCD化されることはまずないと思いますが、マイナー盤好きは一度聴いてみても損はないはず。いずれにしろ全体的に弾数の多いアルバムではないことは間違いないので、気になる人はお早めに。毎度のことですが、この手の作品は一度市場からはけてしまうと次に出てくるのが当分先ということもザラなので、買えるうちに買っておくのが鉄則です。

こちらも何年か前に発掘され話題になった1枚。オハイオで1978年に結成されたバンドの、おそらく唯一の作品となる1982年のアルバムです。なんでも結成当初は、リード・ヴォーカルのRon Boustead(ロン・ボーステッド)を除く4人組のフュージョンバンドだったようで、そこに彼らのファンでもあったロンが合流することで形作られたバンドとのこと。そんなこともあり、バンドの音としては全体的にフュージョン色が強めになっています。Bill Radin(ビル・レディン)のギターを大きくフィーチャーしたアルバム中唯一のインストとなるA-5のMidnight At Bentley'sや、高速ブラジリアン・フュージョンでジョン・ヘンドリックスをカバーしたA-3のI'll Bet You Thought I'd Never Find Youあたりがおそらく彼らの真骨頂。自主系AORの流れで発掘されたレコードなのでついAOR的な音を期待してしまいがちですが、元々どちらかというとこの手の音が得意なバンドなのだと思います。AOR~フリーソウル的な観点での注目曲は冒頭A-1のHello。ミディアムテンポの爽快なポップスで、気持ちよく伸びるロンの歌声と軽やかな演奏が気持ちいい佳作に仕上がっています。個人的に気に入っているのはB-2のHeaven。あまり他では聴いたことがないボサノバ系のワルツビートと中盤のエレピソロが非常にお洒落で、午後のリラックスタイムにぴったりな可愛らしいナンバーになっています。昔カフェアプレミディのコンピに選曲されていたタイプの曲が好きな人ならおそらくツボに入るはず。ちなみにこのブログをご覧の方は既にご存知かと思いますが、本作は数年前に韓国でCD化されており、そのタイミングでこっそりと解説付きの日本盤もリリースされていました。アナログは未だそれなりに高価なので、まだ聴いたことがないという方はCDでの購入を検討してみると良いでしょう。先日のパートタイムに引き続き、いわゆるAORな音ではありませんが、良い作品であることに違いはないので、この辺りの音楽が好きな方なら聴いてみる価値の作品かと思います。

鍵盤奏者のPaul Biemans(ポール・ビーマンス)を中心としたオランダの11人組バンドによる1981年作。見た瞬間に名盤と感じる爽快なジャケット、そしてオランダ・ローカルプレスという希少性から近年その筋では人気の高いアルバムです。便宜上AOR~BESにカテゴライズしたものの、実際のサウンドとしてはもう少しジャズ寄り。この年代のヨーロッパ産作品に良くある、ジャズとソフトロックの要素が混在したポップスと言った趣のアルバムです。先日神戸のディスク・デシネからリイシューCDがリリースされ一部で話題となりましたが、よくよく聴いてみるといかにもデシネ好みな音作り。軽いボサノバで始まる冒頭A-1のSimply、ラウンジーで寛いだピアノが印象的なA-2のTonight、そしてHelpのカバーで知られるロニー・デューン・カルテットみたいなA-4のA Paris Stripteaseなど、いずれもアメリカ産ではありえない類の音なので、そうしたヨーロッパ特有の洗練されたポップスが聴きたいという方にはぴったりなアルバムでしょう。個人的にはジェントルなボサノバで歌われるB-1のIt Hurtsと、若干フリーソウルを感じるB-2のOnly Good Friendsがお気に入りです。どの曲においても言えることですがポイントはやはりビーマンス自身が弾くピアノ。どうやら曲によってエレピと生ピアノを使い分けているようですが、どちらも主張し過ぎることないソフトなタッチで、上手くメインに華を添えることに成功しています。もしもこの手のヨーロッパ系ポップスが巷で持て囃されたカフェ・ブームの頃に発掘されていたら、たちまち大人気盤になっていたことでしょう。マリンフレーバーという煽り文句に、いわゆる米西海岸やコンテンポラリー・ハワイアンのようなサウンドを期待すると若干裏切られますが、これはこれで悪くないので気になる方は今回のリイシューを機に聴いてみても良いかもしれません。ちなみにオリジナルはなかなかに高額。いわゆる最近主流の音とはやや趣を異とする作品なので、購入前にはまずリイシュー盤で内容を確かめることをお勧めします。

何年か前に発掘され、マニアの間ではわりと知られるようになったLP。カナダはノバスコシア州ノースシドニー生まれの男性シンガーソングライター、John W. Brennan(ジョン・ブレナン)による1982年のデビューアルバムです。リリース元がCBC(カナダ放送協会)の運営する国際放送局のRCI(ラジオ・カナダ・インターナショナル)なので、一部でライブラリー作品と言われることもありますが詳細は不明。ただジャケットも表裏きっちり作りこまれており、しっかりとクレジットも載っていることから考えると、おそらく非売品ではなく正規に発売された作品ではないかと思われます。録音はノバスコシアのダートマスとモントリオールで行われたようで、カナダ産らしくライナーについても英仏2ヶ国語で書かれていますが、楽曲については全て英語詞。普段US産音楽に慣れ親しんでいる人でも違和感なく聴けることでしょう。もっとも僕としてはフランス語で歌われたほうが面白みがあって良いかなと思いますが。。。マッキー・フェアリー系の甘く色気のあるヴォーカルが特徴的な人で、A-1のSo ExcitingやA-3のThree Times We Tested Loveなどはライトメロウな佳曲。際立った派手さはないものの、この手のマイナー系AORが好きな人ならおそらく気に入ることと思います。個人的に好きなのはB-3のVera Cruz Ladies。軽くボサノバのリズムが入ったどことなくリゾートを感じさせるナンバーで、先日ここでも紹介したマイケル・J・バーセルマーあたりに近い質感となっているので、そうした雰囲気が好きな方ならお勧めです。なお、今のところ割と頻繁に日本に入ってきているようで、それほどのレアリティーは感じませんが、市場から一度はけてしまったらもう出てこないというのがこの手のマイナー系レコードの常。気になる方は普通に手に入るうちに買っておいた方が良いでしょう。ちなみにカナダの角松ことDwight Druick(ドワイト・ドルイック)がコーラスとして参加。楽曲の雰囲気と録音されたロケーションから考えれば納得の人選ですね。

現在でも活動を続けるフィラデルフィア生まれのフォーク系シンガー・ソングライターが1985年にリリースしたアルバム。以前ここでも紹介したレジー・デヴォーンやマイク・スコット等と共に、一部のメロウグルーヴ愛好家の間でここ数年人気の高いレア盤です。実は前々から存在は知っていたものの、いざ試聴してみたところ何となく自分の趣味ど真ん中ではなかったためスルーしていたのですが、このたびCDでリイシューされたため購入してみました。リリース元はお馴染みCreole Stream Music。この手の一部の限られたマニア層のみにターゲットを絞ったマイナー盤のリイシューに対する姿勢は、やはり他のレーベルと一線を画しています。気になる内容ですが冒頭2曲が比較的ポップでライトメロウな(Pre-)AOR的サウンド。マイナー盤特有のチープな音作りではあるものの、軽快なオケに乗るヴォーカルが絶妙で、耳の肥えたリスナーにもすんなりと受け入れられそうなナンバーです。トランペット&トロンボーンのユニゾンがファンキーなA-1のSaving It Up For My Babyに、コンテンポラリー・ハワイアンにも通じるフルートの音色が心地良いA-2のTop O' The List。個人的にはよりライトメロウ指数が高いA-2の方が好きですが、どちらもフロア受け良さそうなナンバーなのでハマる人はハマることでしょう。その他の曲はギター1本の弾き語りありバラードありのいわゆるSSW~メロウフォーク系。僕自身としては守備範囲外ですが、この手のサウンドにもマニアはいるのでその筋の人が聴けば気に入るのかもしれません。どちらかと言うといなためでフォーキーなアルバムなので、リイシューCDの帯に書いてあるアーバン・メロウ・サウンドという文句には少し疑問が残りますが、気になる方は今回の銀盤化を機に購入を検討してみても損はないかと思います。もっとも例のごとくプレスは少なめ。一度市場から消えるとそこそこ入手困難となることは容易に想像できるので、興味のある方はお早めにどうぞ。ちなみに言うまでもありませんがアナログはレアかつ高価。個人的にはアナログ派の人もまずCDで内容を確認してからの購入検討をお勧めします。

しばらく前に一部で話題になり、お馴染みCreole Stream Musicから紙ジャケCDでリイシューもリリースされたカナダ産レアグルーヴ。フォーク系のシンガーソングライター、マイケル・J・バーセルマーによる1980年の作品です。タイトルにもなっているザンジバルとはアフリカ大陸東海岸、インド洋上に位置する諸島の名前とのこと。トロント近郊で生まれた彼が、何故この地域をテーマにアルバムを作ったのかは分かりませんが、どことなくコンテンポラリー・ハワイアンにも通じるその作風はなかなかに魅力的です。冒頭を飾るA-1のThe Dream Beginsはマイク・ランディー辺りを思わせるアイランド・ファンク。ゆったりしたテンポながら小気味よくうねるベース・ラインとライトメロウなメロディーが心地良い一曲です。この手のナンバーは、一聴しただけでは正直なかなか魅力が伝わりにくいのですが、何度も聴いていくうちについクセになるのだから不思議なものです。そして続くA-2のKaluaが本作のハイライト。どことなく島唄じみたオリエンタルなイントロからして素敵なリゾート感覚のメロウソングです。クラブでかけるような類の曲ではありませんが、これからの暑い季節に街のカフェから偶然聞こえてきたら嬉しくなるような小品です。ちなみに残念ながらこの2曲以外の曲は比較的地味な印象。特段悪いというわけでもないのですが、どうにも耳に入り込んでこない曲ばかりで、何度聴いてもあまり記憶に残りません。そんなこともありCDで再発された今、わざわざオリジナルのLPを探してまで買う価値があるかと言われると正直微妙。数千円で買えるならいいのですが、それなりのレア盤なので見かけても5桁ついていることが多く、普通の人にはなかなか手が出しにくい一枚かと思います。こういう作品は素直にCDリイシューで済ますのが吉。CDの方もプレス数が少なく、そのうち入手困難になるかと思いますので気になる方は早めに買っておきましょう。今ならまだ普通に手に入ると思います。

邦題は「女はドラマティック」。リリース当時アメリカではお蔵入りとなってしまい、日本のみで発売されたことで知られるジョン・ヴァレンティの2ndアルバムです。数年前にリイシューされた前作Anything You Wantはフリーソウルで取り上げられ大いに人気を博しましたが、こちらの作品は既に多くの方も指摘している通りもう少しストレートにAOR。前作に数多く収録されていたようなフリーソウル系楽曲はB-1のタイトル曲くらいのもので、それ以外の曲は基本的に全て正統派のAORなため、どちらかと言うとリアルタイム派の人に好まれる一枚です。なんというか初期ボビー・コールドウェルとラリー・リーを足して2で割ったような作風なため、そうした作品が好きな人ならおそらくハマるかと。特にA-2のDid She Mention MeやB-2のStephanieあたりは程よくポップで爽やかな良質AOR作品となっているため、好きな人も多いはずです。映画「波の数だけ抱きしめて」のサントラの雰囲気が好きな人ならば、ほぼ間違いなくツボど真ん中でしょう。またボビーのHeart Of Mineのような都会的なAORバラードが好きな人にはA-5のBest For You。どこまでもアーベインなサックスに導かれるアダルトなナンバーで、女性ウケ良さそうなスウィートな一曲に仕上がっています。時代がらほとんどの曲に本来のタイトルや歌詞とは全く無関係な邦題が付いていたりと、正直今の感覚からすると苦笑を禁じえない部分もありますが、これはこれでAORの様式美の一つ。そういう恥ずかしいところまでも含めてAORが好きというような人には是非お勧めのアルバムです。LP/CDどちらも比較的入手が容易な作品なので、まだ聴いたことがないという方は聴いてみても損はないかと。ちなみに僕は何年か前、LPを探そうと思ったその日のうちに神保町の某店で見つけ、1000円くらいで入手しました。それくらいありふれた一枚。おそらくその気になればすぐ見つかると思うので、興味のある人は探してみてください。

泣く子も黙るAORのモンスター・アルバム。ドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーの二人によるユニット(と書くのがこの場合は正解)、スティーリー・ダンによる1977年の6thアルバムにして名実ともに彼らの代表作として洋楽ファンには非常に良く知られた作品です。彼らの生い立ちと本作品の内容については既に多くの方がレビューしているためここで改めて詳しく書くようなことはしませんが、実は本作、個人的にはこれまでものすごく苦手だった一枚。AORの代表作としてその存在は以前から知っていましたが、その完璧主義さ加減と技巧に特化したアレンジが今ひとつ好きになれず、正直なんとなく敬遠していました。僕の場合AORは何よりもまず雰囲気が第一で、演奏やアレンジは二の次という聴き方をしているため、本作のように技巧重視の作品はどうしても相性が悪く、なかなか本腰を入れて聴く気がしないんですよね。そんな僕がこうして改めて本作を聴くようになったきっかけはB-1のPeg。デ・ラ・ソウルのEye Knowネタとしてヒップホップ界隈でもよく知られる作品ですが、先日ふと街で耳にしたこの曲が妙に心地よく、なんとなくアルバムを聴き直してみる気になりました。そうしたら不思議なもので、これまで苦手と思っていた他の楽曲も意外と耳に違和感なくすんなり入ってきたため、それ以来すっかりアルバム一枚通してヘビーローテーションしています。長く音楽を聴いていると似たような経験は誰にでもあると思いますが、これはこれで音楽の楽しさの一つ。今回の僕のように、最初に聴いたときに理解できなくても、数年後に改めて聴いてハマるということは充分に有り得ます。ちなみに今回のことがきっかけで、思い切って他のスティーリー・ダン作品やドナルド・フェイゲンのソロにも手を出してみましたが、残念ながら本作以外はまだ僕の耳には合いませんでした。。。次に聴く気になるのがいつになるかは分かりませんが、まぁ理解できるようになるのを気長に待ってみることにします。