「B級グランプリ」とか「ご当地どんぶり選手権」とか「ラーメングランプリ」といったイベントを否定するつもりは全くない。

むしろ地域や経済の活性化、街づくりのために有効であることも理解しているつもりだ。なにより居ながらにして一度に複数のおいしいものを体験できるのは嬉しい。

でも僕が外食でおいしいと思う瞬間は、その場所や提供してくれる人、お店の雰囲気などが大いに関係してくる。だから、こうしたイベントに出かけ、行列して、屋外やテントで、発泡スチロールの器で食べたいと思ったことはないのだ。

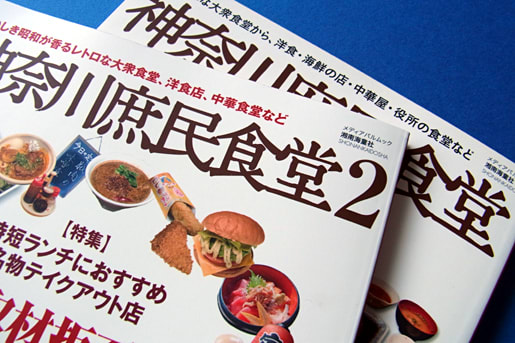

つまり、たとえそれがありきたりの「野菜炒め定食」だったとしても、小さな駅の古い商店街にある「大衆食堂」なんて暖簾がかかっているお店で気のいいご夫婦が手際よくサービスしてくれる店だったら、間違いなく僕の中ではナンバー1になるということである。

前置きが長くなったが、今日は『珈琲時間』2月号(大誠社刊 933円+税)の話。

「建築の美しい喫茶店」という特集だ。僕が大好きな近代建築と呼ばれる建物の中にある各地の喫茶店が紹介されていて、片っ端から訪れてみたくなる。こんな風に見せられると、東京に勤めていた頃にもっと行っておくんだったと悔やむばかりだ。

こういう建物の中で飲むコーヒーは、たぶん豆がどうのだとか、ドリップの方式だとか、酸味や苦みがどうなんて問題ではなく、やっぱりそこの雰囲気が味になるのだと思う。

他の料理よりも、コーヒーはその影響度が大きいのではないか。

東京ドームで「全国のおいしい喫茶店のコーヒー選手権」を開催して紙コップで飲み比べても、優劣をつけるどころかイベントにもならないはずだ(笑)。

こちらは東京勤めしていたころに撮った丸の内の三菱1号館。ここの美術館にある『CAFE1894』も本に掲載されている。実はこの建物は100年以上前のものを忠実に再現した新しいビル(三菱地所のテレビCMにも登場)。でも、天井が高く重厚で雰囲気のいい空間だ。コーヒーがうまいだろうなぁ。