子役時代の錦之助は、伯父吉右衛門と父時蔵と同じ舞台に立つことが多かった。

が、十五代目市村羽左衛門の舞台も何度も勤めている。吉右衛門一座が大阪や京都へ巡業に行って、錦之助が東京に残された時などである。それは錦之助が小学校に上がって以降のことで、吉右衛門は、学校を欠席させてまで、錦之助を地方巡業に連れて行けなかったからだ。そういう時、錦之助は、羽左衛門に乞われて子役として出演した。羽左衛門の大ファンである母ひなの口添えがあったのかもしれない。

市村羽左衛門(一八七四~一九四五)は、生粋の江戸っ子で、「花の橘屋」と呼ばれ、生涯二枚目を通した役者だった。彼は、六代目菊五郎や吉右衛門の大先輩格で、十五代目羽左衛門を襲名したのは九代目團十郎が亡くなった明治三十六年。その時、九代目が襲名披露の口上をするはずだったが、あの世へ行ってしまったので、潔く自分一人で口上を述べ、満場の喝采を浴びたそうだ。羽左衛門が出ると舞台がぱっと明るくなったというほどで、今の言葉で言えばオーラのある看板スター、まさに千両役者であった。江戸っ子特有の人間的な魅力もあり、絶大な人気を持ち続けた。昭和十年代円熟期になっても若々しさを保ち、六十歳を越えても前髪若衆の似合う役者だったという。当たり役は、弁天小僧、切られ与三郎、直侍、白井権八、お祭り佐七、め組の辰五郎ほか、時代物では、盛綱、実盛、富樫、勘平、助六などである。

「羽左衛門評話」(昭和二十一年発行 冨山房)は、この稀代の名優を知る上での必読書だが、著者の三宅周太郎は羽左衛門を賞し、「春の日を浴びて咲く桜の花」のようで「ああした名木の桜は二度と再び歌舞伎座の舞台に咲く日はないであろう」と述べ、「歌舞伎精神の精華であった」とまで書いている。はっきりとした性格で人望もあり、にぎやか好きで、若い頃は女性に非常にもてたらしく、宵越しの金は持たないといった遊び方をした。晩年は、いわば酸いも甘いも噛み分けた温情家であったという。羽左衛門伝説(混血児説)や彼の逸話を挙げればキリがないほどである。

そんな羽左衛門に錦之助は大変可愛がられた。羽左衛門の「盛綱陣屋」で錦之助が小三郎をやり、のちに小四郎をやったことはすでに書いた。錦之助の思い出によると、ほかに「め組の喧嘩」の又八と「実盛物語」の太郎吉が印象深いという。

「め組の喧嘩」は、原題を「神明恵和合取組」(かみのめぐみわごうのとりくみ)といい、江戸の火消しと相撲取りの集団喧嘩の話である。め組の鳶頭辰五郎が羽左衛門で、女房お仲が十二代目片岡仁左衛門、息子の又八が小学二年(八歳)の錦之助。昭和十六年一月、歌舞伎座の正月興行である。出演はほかに関取四ツ車が七代目幸四郎、喧嘩の仲裁役の喜三郎が六代目菊五郎という豪華な顔ぶれ。(この正月興行は長期興行で二月二十五日まで続いた。この時錦之助は「寺子屋」にも出演し、小太郎役もやっている。)

「め組の喧嘩」で錦之助は、第四場辰五郎の内に登場。ここは江戸っ子好みの情趣溢れる見せ場で、辰五郎が喧嘩へ行くため、水盃をして女房子供との別れを惜しむ場面である。羽左衛門と仁左衛門という二人の名優を父母にして、錦之助はどんな息子ぶりを演じたのであろうか。

「めぐみの喧嘩」仁左衛門、錦之助、羽左衛門

「実盛物語」は、原題を「源平布引瀧」(げんぺいぬのびきのたき)といい、平家方でありながら源氏への恩を忘れぬ斎藤実盛が、百姓家に身を寄せている葵御前が生む源氏の子を助けてやるという話。羽左衛門の数ある当たり役の一つである。

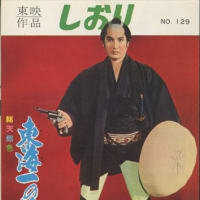

羽左衛門の実盛

錦之助の太郎吉は百姓家の孫息子だが、出世して、手塚太郎光盛と名乗り、葵御前が生んだ源氏の嫡男駒王丸の家来になって、実盛に挑むという重要な役。「め組の喧嘩」と同年(昭和j十六年)の四月、歌舞伎座での舞台で、錦之助は小学三年生になったばかりの八歳だった。この時は父時蔵が葵御前の役をやっていた。

時蔵(葵御前)と錦之助(太郎吉)

あまり良い思い出ではないが、錦之助の自伝「あげ羽の蝶」にこんなことが書いてある。

――太郎吉の時、どうしたことかセリフをぜんぜん忘れたことがあり、早速父に連れられておじさんの部屋へあやまりにゆきますと、「おめえの伯父さん(吉右衛門)だったらきっとおこられたよ。明日は覚えときな」と、笑いながらサラリといわれたことが、今もなお記憶に残っています。

太郎吉は、科白も多く、難しい役だったのだろう。伯父の吉右衛門は大変厳しく、子役でも同じ役者扱いして鍛えたという。科白を忘れた錦之助を連れて羽左衛門の楽屋を訪ねた父時蔵の心配そうな姿が目に浮ぶようだ。文句も言わず、笑いながら「明日は覚えときな」とさらりと言った羽左衛門も江戸っ子らしく、なかなかのものである。

が、十五代目市村羽左衛門の舞台も何度も勤めている。吉右衛門一座が大阪や京都へ巡業に行って、錦之助が東京に残された時などである。それは錦之助が小学校に上がって以降のことで、吉右衛門は、学校を欠席させてまで、錦之助を地方巡業に連れて行けなかったからだ。そういう時、錦之助は、羽左衛門に乞われて子役として出演した。羽左衛門の大ファンである母ひなの口添えがあったのかもしれない。

市村羽左衛門(一八七四~一九四五)は、生粋の江戸っ子で、「花の橘屋」と呼ばれ、生涯二枚目を通した役者だった。彼は、六代目菊五郎や吉右衛門の大先輩格で、十五代目羽左衛門を襲名したのは九代目團十郎が亡くなった明治三十六年。その時、九代目が襲名披露の口上をするはずだったが、あの世へ行ってしまったので、潔く自分一人で口上を述べ、満場の喝采を浴びたそうだ。羽左衛門が出ると舞台がぱっと明るくなったというほどで、今の言葉で言えばオーラのある看板スター、まさに千両役者であった。江戸っ子特有の人間的な魅力もあり、絶大な人気を持ち続けた。昭和十年代円熟期になっても若々しさを保ち、六十歳を越えても前髪若衆の似合う役者だったという。当たり役は、弁天小僧、切られ与三郎、直侍、白井権八、お祭り佐七、め組の辰五郎ほか、時代物では、盛綱、実盛、富樫、勘平、助六などである。

「羽左衛門評話」(昭和二十一年発行 冨山房)は、この稀代の名優を知る上での必読書だが、著者の三宅周太郎は羽左衛門を賞し、「春の日を浴びて咲く桜の花」のようで「ああした名木の桜は二度と再び歌舞伎座の舞台に咲く日はないであろう」と述べ、「歌舞伎精神の精華であった」とまで書いている。はっきりとした性格で人望もあり、にぎやか好きで、若い頃は女性に非常にもてたらしく、宵越しの金は持たないといった遊び方をした。晩年は、いわば酸いも甘いも噛み分けた温情家であったという。羽左衛門伝説(混血児説)や彼の逸話を挙げればキリがないほどである。

そんな羽左衛門に錦之助は大変可愛がられた。羽左衛門の「盛綱陣屋」で錦之助が小三郎をやり、のちに小四郎をやったことはすでに書いた。錦之助の思い出によると、ほかに「め組の喧嘩」の又八と「実盛物語」の太郎吉が印象深いという。

「め組の喧嘩」は、原題を「神明恵和合取組」(かみのめぐみわごうのとりくみ)といい、江戸の火消しと相撲取りの集団喧嘩の話である。め組の鳶頭辰五郎が羽左衛門で、女房お仲が十二代目片岡仁左衛門、息子の又八が小学二年(八歳)の錦之助。昭和十六年一月、歌舞伎座の正月興行である。出演はほかに関取四ツ車が七代目幸四郎、喧嘩の仲裁役の喜三郎が六代目菊五郎という豪華な顔ぶれ。(この正月興行は長期興行で二月二十五日まで続いた。この時錦之助は「寺子屋」にも出演し、小太郎役もやっている。)

「め組の喧嘩」で錦之助は、第四場辰五郎の内に登場。ここは江戸っ子好みの情趣溢れる見せ場で、辰五郎が喧嘩へ行くため、水盃をして女房子供との別れを惜しむ場面である。羽左衛門と仁左衛門という二人の名優を父母にして、錦之助はどんな息子ぶりを演じたのであろうか。

「めぐみの喧嘩」仁左衛門、錦之助、羽左衛門

「実盛物語」は、原題を「源平布引瀧」(げんぺいぬのびきのたき)といい、平家方でありながら源氏への恩を忘れぬ斎藤実盛が、百姓家に身を寄せている葵御前が生む源氏の子を助けてやるという話。羽左衛門の数ある当たり役の一つである。

羽左衛門の実盛

錦之助の太郎吉は百姓家の孫息子だが、出世して、手塚太郎光盛と名乗り、葵御前が生んだ源氏の嫡男駒王丸の家来になって、実盛に挑むという重要な役。「め組の喧嘩」と同年(昭和j十六年)の四月、歌舞伎座での舞台で、錦之助は小学三年生になったばかりの八歳だった。この時は父時蔵が葵御前の役をやっていた。

時蔵(葵御前)と錦之助(太郎吉)

あまり良い思い出ではないが、錦之助の自伝「あげ羽の蝶」にこんなことが書いてある。

――太郎吉の時、どうしたことかセリフをぜんぜん忘れたことがあり、早速父に連れられておじさんの部屋へあやまりにゆきますと、「おめえの伯父さん(吉右衛門)だったらきっとおこられたよ。明日は覚えときな」と、笑いながらサラリといわれたことが、今もなお記憶に残っています。

太郎吉は、科白も多く、難しい役だったのだろう。伯父の吉右衛門は大変厳しく、子役でも同じ役者扱いして鍛えたという。科白を忘れた錦之助を連れて羽左衛門の楽屋を訪ねた父時蔵の心配そうな姿が目に浮ぶようだ。文句も言わず、笑いながら「明日は覚えときな」とさらりと言った羽左衛門も江戸っ子らしく、なかなかのものである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます