天皇統帥

陸軍はその政治への武器として統帥権を乱用したといわれる。

さきの軍部大臣武官制もまた本来軍統帥確保のための制度であったが、

これが悪用されて政治を左右していた。

一体、統帥権とか皇軍の権威と言われたものは何だったのか、

これを明らかにすることなくしては、当時の軍の実体を捕捉しがたい。

そこで私はここで一応これらの点に触れておきたい。

勿論、それは学術的な統帥権の解説ではない。

当時、軍の中にいて軍を観察していた一憲兵の所見であるにすぎない。

『 軍人勅諭 』

軍人が 朝夕に 奉誦した

日本軍では明治天皇の下賜された 『 軍人勅諭 』 をその精神的支柱としていた。

軍人達が朝な夕なに奉誦する 『 軍人勅諭 』 は彼等の日常実践上の軌範であり、

その一挙一道はすべてこの 『 軍人勅諭 』 にもとらないよう要求されていた。

だから 『 軍人勅諭 』 は軍人精神、軍隊精神の骨髄であり血肉でもあった。

軍人にとっては 『 軍人勅諭 』 こそ

古今を通じて謬あやまりのない、永遠不滅の聖典であった。

この 『 軍人勅諭 』 は、

「 わが国の軍隊は世々天皇の統率し給ふところにぞある 」

との御言葉に始まっているが、その中に、

「 --夫れ兵馬の大権は 朕が統ぶる所なれば

其司々を 臣下には任すなれ、

其大綱は 朕親ら之を攬り肯て 臣下に委すべきものにあらず。

子々孫々に至るまで篤く斯旨を伝へ、

天子は文武の大権を掌握するの義を存して

再中世以降の如き失態なからしむことを望むなり。

朕は大元帥なるぞ、

されば朕は汝等を股肱と頼み 汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ

其親は特に深かるべき 」

と宣示されていた。

そこでは兵馬の大権 即ち 統帥大権は

永遠に天皇自ら総攬せらるるものであり、

天皇は軍の大元帥として軍を率い、

しかもその関係は

頭首と股肱という有機的一体化されたものであった。

ここに軍人の天皇統帥に対する異常な感激が生れる。

その頃の天皇は国民の信仰であり万世一系の現人神であった。

この尊厳無比、絶対的ともいうべき天皇の股肱として、

その統帥に服する軍人にとっては栄誉この上もないことだった。

ことにこの天皇統帥を承行する将校たちの統帥大権のうけとり方は、まさに異常なものがあった。

さきの 『 軍人勅諭 』 の礼節の章には、

「上官の命を承ることこれ直に朕の命令なりと心得よ 」

ともあった。

国体を信じ天皇信仰にこり固っている将校にとっては、

その統帥指揮は神聖にして侵すべからざるものであったのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相澤中佐

信念問はれて 至尊絶對の一言

・・・ 昭和11年1月29日 公判

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

永田中将を斬殺した相澤中佐は尊王絶対を叫びつづけていた。

尊王絶対とは天皇絶対であり

絶対たるべき天皇の統帥大権もまた絶対神聖なるものであった。

その絶対たるべき統帥大権が侵されたと信じたから

彼は軍務局長を殺害してもその罪を意識しなかったのである。

この公判で弁護人となった鵜沢聡明博士は公判進行の途中、

「 本事件を単に殺人暴行という角度から見るのは、皮相の讒そしりをまぬかれません。

日本国民の使命に忠実に、ことに軍教育を受けた者のここに到達した事件でありまして、

遠く建国以来の歴史に、関連を有する問題といわなければなりません。

したがつて、統帥の本義をはじめとして、

政治、経済、民族の発展に関する根本問題にも触れるものがありまして、

実にその深刻にして真摯なること、裁判史上空前の重大事件と申すべきであります・・・ 」

・・・リンク→注目すべき鵜沢博士の所論

と事件の核心について語ったし、

また二月二十四日の法廷では、

「 私は統帥権干犯問題に関しましては、世間では行政権と混同して、

却って被告が干犯したのではないかとの観方をさえしている向きがあるかに考えられるのでありますが、

わが国の統帥の本義なるものは欧州のそれとは全く趣を異にしているのであります 」

と述べていた。

鵜沢博士もこの事件につき込んでみて軍人の信仰に近い迄の天皇統帥への感情を知ったのである。

・・・リンク→ 相澤中佐事件 ( 永田軍務局長刺殺事件 )

また、二 ・二六事件首謀者の一人 磯部浅一 は

『 獄中日記 』 に

「 天皇の玉体に危害を加へんとした者に対しては忠誠なる日本人は直ちに剣をもつて立つ、

この場合剣をもつて賊を斬ることは赤子の道である、

天皇大権は玉体と不二一体のものである、

されば大権の干犯者 ( 統帥権干犯 ) に対して、

純忠無二なる真日本人が激とし、この賊を討つことは当然のことではないか 」

・・・獄中日記 (二) 八月九日 ( ・・・リンク→ 獄中手記 )

と書いている。

これが暴論であるかどうかはここでは問題ではない。

彼ら急進的な将校はこう信じていたのである。

彼らの国体信念では天皇の統帥大権を侵すものは

斬奸することは当然としていたのである。

リンク→ 尊皇討奸 ・君側の奸を討つ 「 とびついて行って殺せ 」

すべての軍人がこのような狂信ではないにしても

国体を信じ天皇統帥の神聖と尊厳を身に沁み込ませていたことは事実であった。

たしかに天皇統帥は軍の生命であり血脈であった。

この生命の脅威を感ずるとき、急進将校は立ち上がって大権を犯した者へ反撃を加えた。

それが五 ・一五 であり、相澤事件であり、二 ・二六事件であった。

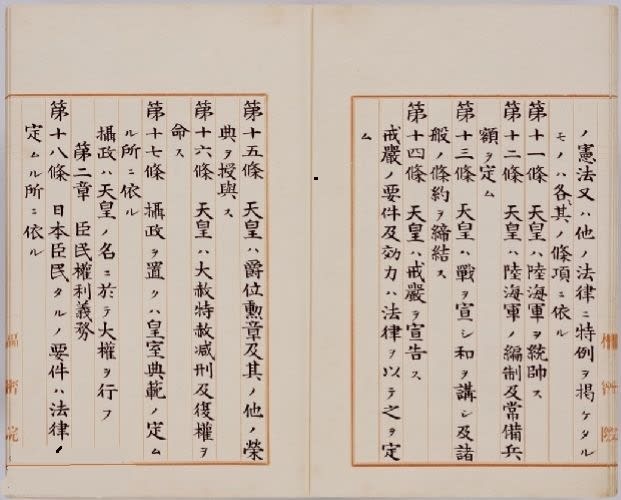

大日本帝国憲法

統帥權の確立

大日本帝国憲法 で天皇統帥を規定したものはその第十一條であった。

そして第十二條には軍の編成大権を規定していた。

共に天皇の大権事項ではあったが、

特に統帥大権の輔翼は帷幄機関すなわち統帥部にあるとせられ、一般国務の外にあったのである。

だから統帥権独立の憲法上に持つ意味は、統帥の国務からの独立であった。

軍人はこれを 『軍人勅諭 』 との関連において理解し 強く精神的なものと信じていたが

統帥権の独立という法律的概念はそんなものではなかった。

日本の政体としての天皇統治は、文武の実権を掌握するのはただひとり天皇のみにあった。

天皇は一方において国政 ( 文 ) を他方において軍 ( 武 ) を統帥し、

この文武の両権は互に恪循して相侵すことのないのが、古来からの国の姿であり、

国家の繁栄をもたらすものとせられていた。

したがって、統帥権の独立とは天皇統治の作用としては、

統帥が国務の外にあってその干渉をうけないというのにあったのである。

もともと、「 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 」 という憲法第十一條は純統帥事項のことで、

この作戦用兵が国務から独立することには、一応異論はなかった。

しかし 「 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 」 という第十二條には問題があった。

この編成大権が国務か統帥かというのである。

しかし憲法の起草者 伊藤公の 「 憲法義解 」 には、

「 本條ハ陸海軍ノ編成及常備兵額亦天皇ノ親裁スル処ナルコトヲ示ス。

コレ固ヨリ責任大臣ノ輔翼ニ依ルト雖、又帷幄ノ軍令ニ均シク至尊ノ大権ニ属スベクシテ、

議会ノ干渉ヲ須タザルナリ 」

と解説されていた。

それは、この編成大権は国務大臣の輔翼するものだが、同時に帷幄機関の輔翼するもの、

いいかえれば、軍部大臣は国務大臣として内閣の一員ではあるが、

同時に軍令機関として帷幄に参画するものであるというのである。

これが明治憲法の解釈であり、また、ずっと行われてきた政治的慣行であったのである。

ところが、軍部大臣が国務大臣として内閣に列しながら帷幄機関としての性格をもっているということは、

軍部大臣が内閣の外に帷幄上奏権をもつことであり、その限りにおいて、軍部大臣は内閣の統制外にあった。

このことは憲政の発達に伴うて政党政治が勃興してくると、いろいろな障害となってきて、

この統帥権独立は世の論議の的となってきた。

第二次西園寺内閣で陸軍は二箇師団の増設案を政府に要求した。

これは朝鮮に二箇師団を置こうとするものであったが、内閣はこれに応じなかった。

そこで時の陸軍大臣上原勇作は陸軍大臣のもつ帷幄上奏権を使って内閣を経ないで単独辞職をした。

西園寺は陸軍に後任陸相を求めたが断わられ、ためにこの内閣は総辞職をした。

いわば陸軍は増師に反対する西園寺内閣を倒してしまったのである。

それは大正の始めのことであったが、世論は統帥権独立問題で騒然となった。

公法学者を始めとする学界、言論界がこれを取上げ賛否両論を展開したが、

それはその頃勃興しかけた政党政治発展への一大障碍だったからである。

そこで政治家とくに政党政治家は統帥権の独立は国に二つの政府があるものといい、

この二重政府の弊をためようとして、軍部大臣の帷幄機関としての性格を抹殺しようとした。

少なくとも、政党が大命を拝した場合、思うがままに軍部大臣を得ようとした。

これが軍部大臣の現役より予備役--あるいは文官制への動きであった。

たしかに、国政運用の実際としては統帥を含めてこれが一元化されることが円滑だということになるが、

そうすることによって文が武を抑えることになると、天皇親率にひびが入り、

その頃国威伸張の原動力だった一国の武力が、政府の政策の変更によって、たえず不安動揺をつづける虞もあったのである。

しかし、政党の発展と政党政治の円滑を期するためには、この統帥権の独立を抹殺しなければならない。

かの原敬のごときも一歩一歩、この軍の牙城の切崩しに努力した第一人者であったといわれるが、

もともと統帥権の独立は憲法に根拠するものである限り、そのことは容易なことではなかった。

・

昭和に入っての統帥権論議は、

これ迄しばしば触れてきた浜口内閣のロンドン条約兵力量決定にからむ統帥権干犯であった。

これは明らかに浜口内閣の統帥権干犯で、

少なくともこれまでに慣例のない、政府による国防兵力量の決定をあえてしたのである。

ここでも統帥権論議は喧々ごうごうたるものがあったが、浜口首相はこれがため一刺客に撃たれたのであった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐郷屋留雄

佐郷屋留雄

リンク

・ 統帥権と帷幄上奏

・ 鈴木侍従長の帷幄上奏阻止

・ ロンドン条約をめぐって 2 『 西田税と日本国民党 』

・ ロンドン条約をめぐって 3 『 統帥権干犯問題 』

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

統帥と国務との対立、それは兵政分離の原則によって互いに侵さず侵されずというにあった。

これを軍人軍隊の方からいえば軍人は剣を持つが故に、

世論に惑わず政治に拘らずと 『 軍人勅諭 』の論に厳格であった。

だから軍人が政治に拘わることは強い法度で、大正の軍人には概ねこれが徹底していた。

だが、昭和の暗黒時代に入ると、さきに述べたように政治軍人が横行したし、政党も凋落してきた。

政党が凋落し軍が政治に檯頭してくると、政治に押されていたこの統帥権も、逆に政治を圧伏することになった。

勿論、そこでは近代戦における国防概念の変化、満洲事変以後の戦争状態の連続もあったが、

歴代の政府でこの統帥権に悩まされないものはなかった。

・

大谷敬二郎著

昭和憲兵史 から