久しぶりに世田谷美術館の企画展に行った。

「ある編集者のユートピア」

小野二郎:ウィリアム・モリス、晶文社、高山建築学校

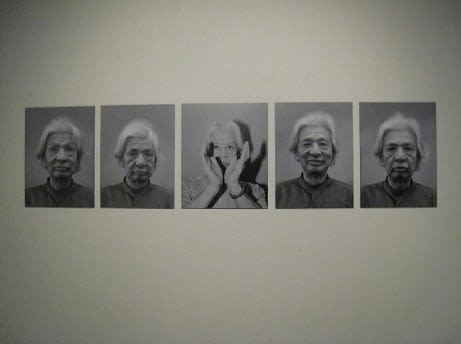

小野二郎は、東京大学・大学院で英文学・比較文学を学び、卒業後、弘文堂で編集者として働く。

その後、仲間と晶文社を立ち上げた。編集者として、多くの本を出版した。

また、明治大学等で英文学を教えた。

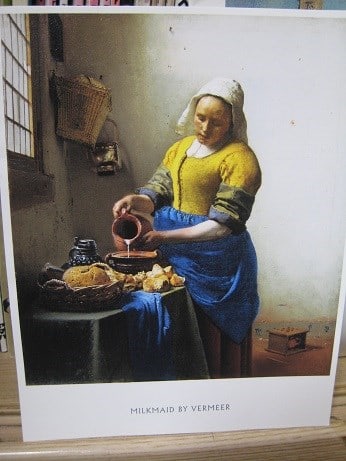

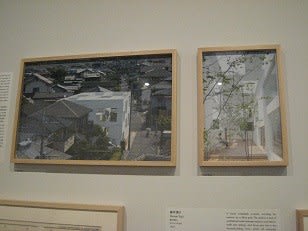

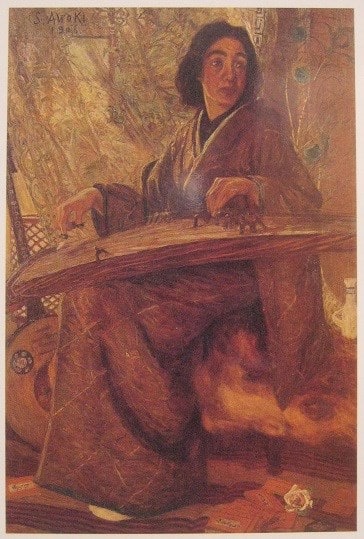

19世紀後半にイギリスで活躍したウィリアム・モリスの研究者であり、モリスの構想を日本を舞台に展開させた。高山建築学校での活動も、その1つ。

小野二郎は、ジャズやロックや映画関係の書籍等も出版し、1960年から80年代にかけて出版文化に大きな影響を与えたが、52歳の時、心筋梗塞で急逝してしまった。

ざっと、このような人らしい。

会場には、小野二郎やその仲間の人たちが関わった、たくさんの書籍が展示されていたが、手に取って中を見ることができないのが残念である。ちょっとどんな本か見ることができたら、もっと面白かっただろう。

この人が亡くなったのが1982年4月だったと思う。

自分の個人的なことを書けば、私はこの年の5月に、たった2年勤めた会社を辞めて結婚している。それは22歳の時のことだ。4年制大学を出たとすれば、卒業と同時に結婚してしまったような年齢だった。

実は、18歳くらいの頃は、自分が出版や編集の仕事に一生携わりたいと思っていたくらいだった。ところが、4年制大学の受験は失敗し、短大を卒業し、一応出版社という名の会社には勤めたものの、職工さんのような仕事を2年した後、もう1人で生きて行くのは疲れるからと思って楽な道を選んでしまったのだ。

小野二郎氏が、このような活動をさかんにしていた時代に、自分は学生だったのだし、その後も、もしもっと熱心に出版の仕事等を続けていたら、私は今もこういう世界に身を置いていたのかもしれなかった。本当は、こういう世界が好きだったのかもしれなかった。

しかし、もはや何ら関係ない世界に30年以上身を置いている。

失われた自分の年月を感じないではいられなかった。

そして、なんとなくとらえどころのないまま、会場を後にした。

今日は、講演会があったのだが、1時に整理券配布、1時半に整理番号順に開場、2時開演、3時半終了という日程。いや、この間延びした時間にどうやって対応したらよいのだ?

終わる時間が遅すぎるので、中止にした。

ウィリアム・モリスのユートピア思想等も全然わからないまま帰ってきた。

セタビカフェでガレットを食べ、ワークショップで、プラ板のステンドグラス風オーナメントを作ってきた。これは100円できれいなものができて嬉しかった。

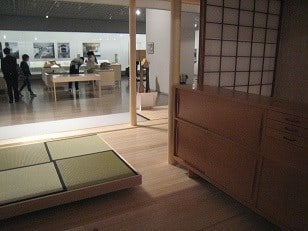

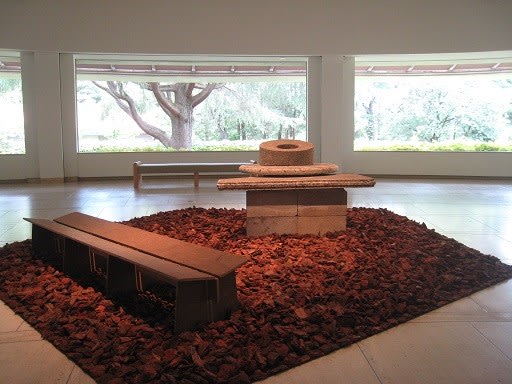

(モリスのテーブル)