こんにちは。

寒い寒いと毎日ぼやきながら、ポケットに手を入れて歩いていた日々でした。通勤の朝、まだ街灯が点灯しているなか季節は寒さだけが通り過ぎていきました。少しずつ、日の出がはやくなるにつれ通勤路で頭をあげれば杏子の花が咲いていました。電車の窓からは遠くにもくれんが天に向かって真っ白い花を咲かせていました。

コロナ禍の中、季節感が一年中マスク着けている中で早く通り過ぎていくようです。それでも、自然は四季折々の植物が花を咲かせていました。コロナに負けまいとそのたくましさは目をみはるばかりですね・・・。

コロナ禍の中、季節感が一年中マスク着けている中で早く通り過ぎていくようです。それでも、自然は四季折々の植物が花を咲かせていました。コロナに負けまいとそのたくましさは目をみはるばかりですね・・・。

春がやってきて、コロナ禍であろうと人間の利益を追求することは止むことがないようです。

企業では、春になると、席替えならぬ異動があります。これまでの働き方や性格を考えた結果なのでしょうか。会社に勤めて退職するまで、一人の人がどれだけ異動をするのでしょうか。たくさんの職場を経験することで会社の内容や流れを経験させるとうことなのでしょう。そのことで、昇進や降格が一人の人生を変えてしまうほどになることにあります。ある意味、春はサラリーマンにとっては「残酷な季節」にも思えます。

企業では、春になると、席替えならぬ異動があります。これまでの働き方や性格を考えた結果なのでしょうか。会社に勤めて退職するまで、一人の人がどれだけ異動をするのでしょうか。たくさんの職場を経験することで会社の内容や流れを経験させるとうことなのでしょう。そのことで、昇進や降格が一人の人生を変えてしまうほどになることにあります。ある意味、春はサラリーマンにとっては「残酷な季節」にも思えます。

また、春には「新規採用」の季節でもあります。学生時代は先輩風をふかせてきた人でも、会社にはいりたくさんの人たちに囲まれれば若造です。右も左もわからないまま仕事は待ってくれません。上司の指示通りやっていて両手でかかえても持ちきれないほどの仕事に圧倒されてしまうのが現実のようです。そこで他人の意見を取り入れつつ自分の独自の工夫をもって仕事をクリアーしていく技術を身につけることなのでしょう。

あげくの果てに「風呂敷残業」ならぬ自宅で仕事を消化するはめになります。さらに最悪なのは「ブラック企業」でも騒がれている「残業代未払い」をやってしまうこともあります。「仕事が好きだから」ところではなくなって心身障害を起こして「過労死」にもなりかねません。

そんなとき大切なことは「相談できる人」がいることでしょうか。仕事をどう片づけていくのか、お互いがかかえている悩みを話せるひとがつくれるのでしょうか。仕事と同時に大切なことが、話せる人をつくることだと思います。いや、仕事以上に大切なことです。その人がどれだけ力になってくれるか、仕事が片付いたときつくづく感じることでしょう。

あげくの果てに「風呂敷残業」ならぬ自宅で仕事を消化するはめになります。さらに最悪なのは「ブラック企業」でも騒がれている「残業代未払い」をやってしまうこともあります。「仕事が好きだから」ところではなくなって心身障害を起こして「過労死」にもなりかねません。

そんなとき大切なことは「相談できる人」がいることでしょうか。仕事をどう片づけていくのか、お互いがかかえている悩みを話せるひとがつくれるのでしょうか。仕事と同時に大切なことが、話せる人をつくることだと思います。いや、仕事以上に大切なことです。その人がどれだけ力になってくれるか、仕事が片付いたときつくづく感じることでしょう。

とうとう私は「再雇用」(65歳まで)になって最後の年となりました。

最近、私より数カ月はやい誕生日の人が「再雇用」が終り辞職してきました。彼と一緒に仕事をしたのは2~3年くらいでした。そして、再雇用同士になって職場離れた場所であったために話すことも減りました。電話のついでに日々の安否を語るくらいでした。彼は、もう永遠に会うこともないでしょう。会っても、お互いが死んだときぐらいでしょうか。彼は、これからいったいどんな人生を送っていくのでしょうか・・・。孫の顔を毎日見るのも楽しみにしているとも言っていましたが、さてどうするのでしょうか。遠い紀伊半島に住む知人は、夫婦そろって農業をやっているようです。最後は土地をもっている人は強いですね。

最近、私より数カ月はやい誕生日の人が「再雇用」が終り辞職してきました。彼と一緒に仕事をしたのは2~3年くらいでした。そして、再雇用同士になって職場離れた場所であったために話すことも減りました。電話のついでに日々の安否を語るくらいでした。彼は、もう永遠に会うこともないでしょう。会っても、お互いが死んだときぐらいでしょうか。彼は、これからいったいどんな人生を送っていくのでしょうか・・・。孫の顔を毎日見るのも楽しみにしているとも言っていましたが、さてどうするのでしょうか。遠い紀伊半島に住む知人は、夫婦そろって農業をやっているようです。最後は土地をもっている人は強いですね。

まだ私には再雇用という務めがあります。それでも「異動」があって仕事をこなしていくしかないようです。若いころのように手伝って相談する人もいなくなった職場です。とうとう「窓際族」になっていました。おそらく、相談することといったら、職場の人よりお客さんとの打ち合わせくらいでしょうか。あとは、自分で適当に判断して進めていくしかなくなりました。いまとなっては、若い人たちの元気な姿をみて自分の仕事を片づけて行く日々になっていくのでしょう。

「去る者は日々にうとし」という言葉を思い出しました。いずれは、だれにだって一人にもどっていくのでしょう。ですから、それまで多くの邂逅のなかに自分を思い出していくしかないようです。それが、短いかもしれません。決して「仕事が好き」なんてばかなことを言う再雇用者にならないために生きていくしかありません。最後に働く者としての矜持をまっとうしていくしかありません。そのことが、これまでもこれからの全て見方、考え方をつくっていくことになるということだと思えます。

「去る者は日々にうとし」という言葉を思い出しました。いずれは、だれにだって一人にもどっていくのでしょう。ですから、それまで多くの邂逅のなかに自分を思い出していくしかないようです。それが、短いかもしれません。決して「仕事が好き」なんてばかなことを言う再雇用者にならないために生きていくしかありません。最後に働く者としての矜持をまっとうしていくしかありません。そのことが、これまでもこれからの全て見方、考え方をつくっていくことになるということだと思えます。

『スマホのなかみ』

何を夢みている

スナホをみつめるその先に

どんなリアルをさがしているの

一線にならんだその電波のなかに

今日も暮れていく・・・

【さがしものはなんでしょうか】

通勤電車の乗客およそ8割の人がスマホを必ずのぞいている光景をみる毎日です。なにをそれほど見るものがあるのか不思議に思うことがあります。職場までのちょっとした時間をそんなに見るほどのことがあるのかなー、と思う毎日です。

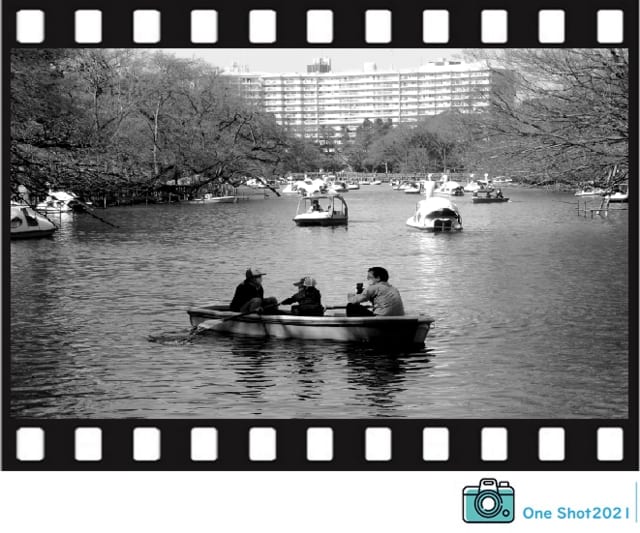

春です。木々も花も色をそえていっせいに咲き始めています。桜の花も咲き始めるころでしょうか。春は、生きとし生けるもののとっては息吹を引き出す季節といっていいでしょうか。花の数ほど人の数も多くみる季節でもあります。それは、人間も自然のなかのひとつの生き物としてあるからでしょうか。人も木々も花も鳥もたくさんの生きとし生きるものの踏み出す季節となっているのかと思います。

今年はコロナ禍であまり季節の変わり目を感じなくなってしまったように思えます。「緊急事態宣言」も未だ思案中のなかです。人もウイルスもこれからが本番みたいなところではないのでしょうか。さらに、コロナ変種も出てきています。ウイルスも生き物として春をむかえているということなのでしょう。

春の中に多く目にするものは今年はどんなものでしょうか。

さて今週は、東日本大震災が10年前にあった日だからでしょうか、関連するニュースや新聞記事をたくさん見たり読んだりしました。

そんな中で、「10年前どこにいた?」という記事がありました。

2011年3月11日(金曜日)の午後ですから、わたしは、会社で働いていたのでしょうか。老朽化したビルのなかで仕事をしながら余震に驚いて、外へ出たり入ったりしていました。夕方に外へでて道路をみてみたら、まるで車が道路に数珠つなぎで、川のようにゆっくり動いていました。

けっきょくこの日は、都内の公共交通機関が「計画運休」などで止まっていました。家に帰れず、会社に宿泊した日でした。お客も帰ることができず、一緒に近所のコンビニで食べ物を買ってきていたようです。

最後は、校正室に集まってお客と震災後の数時間の様子をテレビをみていまいした。周りを見渡せば、責任者たちがいつのまにかいなくなっていました。これには、あきれてしまいましたが・・・。

こんなときに、よくその人の対応によって性格があらわれるように思えました。ひどい人たちだなー、と思いながら翌日、動き出した電車で帰りました。日頃「チームワークで・・・」などと言っていた経営陣が一斉にいなくなった経営陣の顛末にはあきれました。

その後も、通勤はうまくできす、路線のちがうバスに乗ったり、歩いたり、と通常とはちがう通勤生活が一週間ほど続きました。

ビルは、壁にひびが入り、一年後は今のところに引っ越しすることになった年度でもあります。

ラジオをよく聞いた年でもありました。10年前である。

最近は何をするにも「ひと呼吸」をしながら片づけている毎日になっているように思います。あわてても仕方がないよなー・・・と思いながら目の前の仕事は焦って片づけていて、フト!あわててもろくなことはない、と・・・。

ところで、コロナウイルス禍で世界中は影響を受けているところです。それでも、大国は覇権をめぐって動いているようです。なんとも、あさはかだなと思っていますが、これが現実で人間の強欲な一面なのでしょうか。それがあるから、豊かになっている面もゆがめないことはわかります。それでも、今やることは、一国の利益や権力闘争ではないのでしょう。

そんなことを思いながら、今週も遅い更新となりました。日付は14日(日曜日)ですが実際は、週のまんなかあたり忘れたことを思い出したように更新しています。

まあ、ボチボチまた行きます。

人もウイルスも変われる・・・。変異ウイルスにも注意いていきましょう。

読んでくれた人、ありがとうございました。