梅雨前線が本州付近にかかり、各地で蒸し暑く不安定な天気となっている。 前線はやや北上し

関東甲信などでは7月初めにかけて比較的晴れ間も多い「陽性の梅雨」の傾向が続きそうだ。

日が差すと気温が上がり、熱中症の危険が高まる。 一方、北陸など日本海側の各地や北日本

では雨量が多くなる可能性がある。

九州から関東に大雨を降らせた梅雨前線は、来週には一時的に東北南部まで北上する見通しだ。

雨の中心は西日本から北日本にかけての主に日本海側に移る。 ただ、その他の地方でも暖か

く湿った空気が流入するので、局地的にt強い雨が降る恐れがある。

関東甲信など東日本の太平洋側や九州南部、四国などは晴れ間が出やすいとみられる。 梅雨

明けを思わせるような天気になる日もありそうだ。 湿度は高めの状態が続く。 最低気温

が25度以上の熱帯夜ぎりぎりの蒸し暑い夜も予想され、熱中症への注意がこれまで以上に

必要になる。

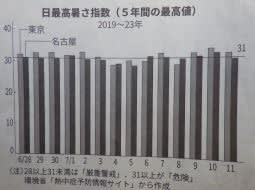

もともと6月終わりごろは、熱中症の起きやすさと関係する「暑さ指数」が上昇する時期です。

2019~23年の5年間の記録では、東京や名古屋における日ごとの指数の最高値は6月

25日ごろから「危険」を示す31以上が目立つようになる。

ここ数日を振り返っても東京の暑さ指数は24日に

ここ数日を振り返っても東京の暑さ指数は24日に

危険水準を超え、25~27日も28以上の「厳重

警戒」レベルだった。曇りがちの日でも、ほんの1,

2時間晴れれば気温が上昇し、指数が上がる。水分

補給を忘れないようにしたい。これまでの梅雨前線

の動きを見ると、南岸沿いにへばりつくように停滞

して、シトシトと雨を降らせる「陰性」のパターン

ではない。前線は西日本付近で明瞭でも、東の方では見えなくなってしまうこともあった。

太平洋高気圧が勢力を拡大したためで、日本付近は暖気の圏内にある。 高気圧がこのまま一

気に日本をすっぽり覆えば各地で梅雨明けとなる。 実際にはいったん、やや後退する公算

が大きい。

そのタイミングで梅雨前線は再び南下し、西日本や東日本に梅雨末期の豪雨をもたらす可能性

がある。 ただ、九州南部などの梅雨明けは早まるとの見方もある。 梅雨期間中の雨の予

報は難しく、直前に変わることも多いので最新の情報を利用することが大切になる。

気象庁のまとめでは、梅雨入り後を含め、6月は全国的に高温傾向が目立った。 特に北日本

では平年より3度以上も高い日が続いた。 異常な暑さは日本だけでなく、米国や中東、イ

ンドなどでも記録的な高温となった。

共通する原因の一つは、北半球の上空を取り巻くように吹く偏西風の蛇行だ。 北側にくびれ

るようになった部分で風の流れが滞り、大気の下層から高層に及ぶ高気圧が居座った。 こ

れが米国に形成された「ヒートドーム」の正体でもある。 南大西洋の異常に高い海面水温

も関係した可能性がある。

チベット高原上空でも高気圧が発達し、勢力を広げつつある。 真夏のような暖気が大陸から

日本に向かいやすくなった。 これが南海上からの暖かく湿った空気と合流して気温を押し

上げるとともに、一部で大雨を降らせたようだ。 インド洋の高い海面水温も影響している

とみられる。

偏西風の流れ方は徐々に変化しており、米国やインドの記録的猛暑はほぼ一段落した。 ただ

温暖化によって地球全体の気温がかさ上げされており、何らかの理由で偏西風が同じように

蛇行すれば、再び同時多発的な猛暑もあり得る。

これから秋にかけては熱帯太平洋東部で海面水温が平年より低く、西部では逆に高めになる

「ラニーニャ」の発生が見込まれる。 中緯度地域の気温を押し上げる効果が知られる。

影響がはっきり出てくるのはもう少し先だが天候の変化は一層複雑になるかもしれない。

いずれにしても、自然現象は読みにくいのでそれだけ対応も難しいようです。

6月のウオーキング集計(30日)

歩いた日 24日 歩けなかった日 6日 (雨=3日 治療=3日)

関東甲信などでは7月初めにかけて比較的晴れ間も多い「陽性の梅雨」の傾向が続きそうだ。

日が差すと気温が上がり、熱中症の危険が高まる。 一方、北陸など日本海側の各地や北日本

では雨量が多くなる可能性がある。

九州から関東に大雨を降らせた梅雨前線は、来週には一時的に東北南部まで北上する見通しだ。

雨の中心は西日本から北日本にかけての主に日本海側に移る。 ただ、その他の地方でも暖か

く湿った空気が流入するので、局地的にt強い雨が降る恐れがある。

関東甲信など東日本の太平洋側や九州南部、四国などは晴れ間が出やすいとみられる。 梅雨

明けを思わせるような天気になる日もありそうだ。 湿度は高めの状態が続く。 最低気温

が25度以上の熱帯夜ぎりぎりの蒸し暑い夜も予想され、熱中症への注意がこれまで以上に

必要になる。

もともと6月終わりごろは、熱中症の起きやすさと関係する「暑さ指数」が上昇する時期です。

2019~23年の5年間の記録では、東京や名古屋における日ごとの指数の最高値は6月

25日ごろから「危険」を示す31以上が目立つようになる。

ここ数日を振り返っても東京の暑さ指数は24日に

ここ数日を振り返っても東京の暑さ指数は24日に危険水準を超え、25~27日も28以上の「厳重

警戒」レベルだった。曇りがちの日でも、ほんの1,

2時間晴れれば気温が上昇し、指数が上がる。水分

補給を忘れないようにしたい。これまでの梅雨前線

の動きを見ると、南岸沿いにへばりつくように停滞

して、シトシトと雨を降らせる「陰性」のパターン

ではない。前線は西日本付近で明瞭でも、東の方では見えなくなってしまうこともあった。

太平洋高気圧が勢力を拡大したためで、日本付近は暖気の圏内にある。 高気圧がこのまま一

気に日本をすっぽり覆えば各地で梅雨明けとなる。 実際にはいったん、やや後退する公算

が大きい。

そのタイミングで梅雨前線は再び南下し、西日本や東日本に梅雨末期の豪雨をもたらす可能性

がある。 ただ、九州南部などの梅雨明けは早まるとの見方もある。 梅雨期間中の雨の予

報は難しく、直前に変わることも多いので最新の情報を利用することが大切になる。

気象庁のまとめでは、梅雨入り後を含め、6月は全国的に高温傾向が目立った。 特に北日本

では平年より3度以上も高い日が続いた。 異常な暑さは日本だけでなく、米国や中東、イ

ンドなどでも記録的な高温となった。

共通する原因の一つは、北半球の上空を取り巻くように吹く偏西風の蛇行だ。 北側にくびれ

るようになった部分で風の流れが滞り、大気の下層から高層に及ぶ高気圧が居座った。 こ

れが米国に形成された「ヒートドーム」の正体でもある。 南大西洋の異常に高い海面水温

も関係した可能性がある。

チベット高原上空でも高気圧が発達し、勢力を広げつつある。 真夏のような暖気が大陸から

日本に向かいやすくなった。 これが南海上からの暖かく湿った空気と合流して気温を押し

上げるとともに、一部で大雨を降らせたようだ。 インド洋の高い海面水温も影響している

とみられる。

偏西風の流れ方は徐々に変化しており、米国やインドの記録的猛暑はほぼ一段落した。 ただ

温暖化によって地球全体の気温がかさ上げされており、何らかの理由で偏西風が同じように

蛇行すれば、再び同時多発的な猛暑もあり得る。

これから秋にかけては熱帯太平洋東部で海面水温が平年より低く、西部では逆に高めになる

「ラニーニャ」の発生が見込まれる。 中緯度地域の気温を押し上げる効果が知られる。

影響がはっきり出てくるのはもう少し先だが天候の変化は一層複雑になるかもしれない。

いずれにしても、自然現象は読みにくいのでそれだけ対応も難しいようです。

6月のウオーキング集計(30日)

歩いた日 24日 歩けなかった日 6日 (雨=3日 治療=3日)

個体差はあるが、クマは一般的に3~5月にかけ冬眠か

個体差はあるが、クマは一般的に3~5月にかけ冬眠か 人の生活圏近くに設置したカメラ映像から、AIがクマ

人の生活圏近くに設置したカメラ映像から、AIがクマ 日本学生支援機構の20年度の調査によると昼

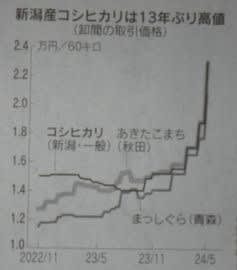

日本学生支援機構の20年度の調査によると昼 日経新聞の調べでは、5月上旬時点で新潟産コシヒカリ

日経新聞の調べでは、5月上旬時点で新潟産コシヒカリ そこに23年は猛暑が直撃。コメが白濁したリ、精米加

そこに23年は猛暑が直撃。コメが白濁したリ、精米加 医療機関で添付文書に記載された病気以外への投

医療機関で添付文書に記載された病気以外への投

梅雨入りが遅くなった理由は、日本付近へ

梅雨入りが遅くなった理由は、日本付近へ フィリピン付近は積乱雲の発生が少なく

フィリピン付近は積乱雲の発生が少なく フレイルとは,病気ではないが年齢に

フレイルとは,病気ではないが年齢に 栃木県立博物館の学芸員が2021年6月に

栃木県立博物館の学芸員が2021年6月に