東日本大震災から14年目を迎え、被災地では震災の記憶が薄れるのを懸念する声があがっている。

新型コロナウイルス過を挟んで増加傾向だった主な伝承施設の来訪者数は前年を下回り、活動の継

続に不安を抱く団体は多い。 自治体などは東北を旅しながら被災地を訪れる「復興ツーリズム」

を掲げ、震災の学びと観光振興の両立を模索する。

2月、福島県浪江町の震災遺構として保存されている請戸(うけど)小学校を台湾から訪れた学校関係

者ら8人が見学した。 当時、速やかな判断で校内にいた教員と児童全員が1.5㌔離れた山に避

難した経緯を案内役が説明。 津波で壊れた校舎や体育館を回った。 3泊4日で伝承施設やス

キー場などのレジャー施設を巡るツアーは県観光物産交流協会が主催。 震災遺構だけでなく、

串に刺した魚を炭火で焼く「浜焼き」など地元の食文化や産業を体験するプログラムを組む。

福島県は「ホープツーリズム」と題し、津波や東京電力福

福島県は「ホープツーリズム」と題し、津波や東京電力福

島第1原子力発電所事故からの復興の歩みを学ぶツアーに

力を入れる。2016年から県と同協会が実施し、企業の

研修や修学旅行をはじめとするツアーの参加が増えてきた。

24年度の県内の実施件数は400件を超える見通しで、

19年度(45件)から大きく伸びた。24年に英国の学校

が同県双葉町を訪れたこともあり、今後は欧米などからの

教育旅行の誘致も視野に入れる。訪日客を呼び込むには外

国語への対応が課題として、案内役などの育成を進める計

画だ。復興復興ツーリズムの意義を「観光客の減災・防災

意識を高め、交流人口の拡大や地域経済に貢献する」とし

ている。岩手県や宮城県などはウェブサイトで震災遺構を

巡るコースを紹介している。

旅行会社が伝承活動を担う複数の団体と連携し、参加者が求めるテーマに応じてツアーを組むこと

もある。 岩手県大槌町の一般社団法人「おらが大槌夢広場」は企業研修や修学旅行で訪れた参

加者らが課題について議論する「探究型学習」を取り入れ、震災機構を残すことの是非など復興

の過程で実際に話し合われたテーマを扱う。

公益社団法人「3・11メモリアルネットワーク」(宮城県石巻市)の集計によると、岩手、宮城、福

島3県の伝承施設を訪れる人はコロナ過を除けば右肩上がりで増えてきた。 23年の来訪者数

は37施設で計約156万人だった。 ただ24年は約151万人(39施設)で、前年から3.2%

減少。 震災から14年がたち、人材や資金面で活動の継続に不安を感じる団体は少なくない。

同法人の"石川専務理事"は「行政が民間と連携して来訪者を誘導したり、互いにノウハウを共有

したりする仕組みを整えることが必要だ。 より多くの施設に、内容に工夫が必要という認識を

持ってほしい」と課題を指摘する。

観光で訪れる外国人に注目される場所もある。 復興事業の一環で整備され、青森県八戸市から福

島県相馬市までの約1000㌔を結ぶ自然歩道「みちのく潮風トレイル」は三陸沿岸の震災遺構

に加え、豊かな自然と景勝地が並ぶ。 海外向けに積極的に発信を重ねてきたこともあり、欧米

などからの観光客の人気が高い。

管理や情報発信を担うNPO法人「みちのくトレイルクラブ」(宮城県名取市)の"相沢常務理事"は

「道中に津波到達高の表示や慰霊碑があり、歩いていると目に入る。 地元の人との交流も含め、

旅の中の学びを大切にしてほしい」と期待する。 金沢大の"井出教授(観光学)"は事前の知識がな

くても「来てみたら勉強になったと感じる仕掛けを被災地の側で用意することも大切だ」と話す。

俯瞰(ふかん)した視点をもつ専門家の案内に語り部ら個人の経験を組み込み、「来訪者が災害や

復興の全体像を把握し、教訓として受け継げる仕組みづくりが望ましい」とする。

遠い昔に訪ねたことがある三陸海岸沿線を体が動けば再びゆっくりと旅をしたいと思っています。

新型コロナウイルス過を挟んで増加傾向だった主な伝承施設の来訪者数は前年を下回り、活動の継

続に不安を抱く団体は多い。 自治体などは東北を旅しながら被災地を訪れる「復興ツーリズム」

を掲げ、震災の学びと観光振興の両立を模索する。

2月、福島県浪江町の震災遺構として保存されている請戸(うけど)小学校を台湾から訪れた学校関係

者ら8人が見学した。 当時、速やかな判断で校内にいた教員と児童全員が1.5㌔離れた山に避

難した経緯を案内役が説明。 津波で壊れた校舎や体育館を回った。 3泊4日で伝承施設やス

キー場などのレジャー施設を巡るツアーは県観光物産交流協会が主催。 震災遺構だけでなく、

串に刺した魚を炭火で焼く「浜焼き」など地元の食文化や産業を体験するプログラムを組む。

福島県は「ホープツーリズム」と題し、津波や東京電力福

福島県は「ホープツーリズム」と題し、津波や東京電力福島第1原子力発電所事故からの復興の歩みを学ぶツアーに

力を入れる。2016年から県と同協会が実施し、企業の

研修や修学旅行をはじめとするツアーの参加が増えてきた。

24年度の県内の実施件数は400件を超える見通しで、

19年度(45件)から大きく伸びた。24年に英国の学校

が同県双葉町を訪れたこともあり、今後は欧米などからの

教育旅行の誘致も視野に入れる。訪日客を呼び込むには外

国語への対応が課題として、案内役などの育成を進める計

画だ。復興復興ツーリズムの意義を「観光客の減災・防災

意識を高め、交流人口の拡大や地域経済に貢献する」とし

ている。岩手県や宮城県などはウェブサイトで震災遺構を

巡るコースを紹介している。

旅行会社が伝承活動を担う複数の団体と連携し、参加者が求めるテーマに応じてツアーを組むこと

もある。 岩手県大槌町の一般社団法人「おらが大槌夢広場」は企業研修や修学旅行で訪れた参

加者らが課題について議論する「探究型学習」を取り入れ、震災機構を残すことの是非など復興

の過程で実際に話し合われたテーマを扱う。

公益社団法人「3・11メモリアルネットワーク」(宮城県石巻市)の集計によると、岩手、宮城、福

島3県の伝承施設を訪れる人はコロナ過を除けば右肩上がりで増えてきた。 23年の来訪者数

は37施設で計約156万人だった。 ただ24年は約151万人(39施設)で、前年から3.2%

減少。 震災から14年がたち、人材や資金面で活動の継続に不安を感じる団体は少なくない。

同法人の"石川専務理事"は「行政が民間と連携して来訪者を誘導したり、互いにノウハウを共有

したりする仕組みを整えることが必要だ。 より多くの施設に、内容に工夫が必要という認識を

持ってほしい」と課題を指摘する。

観光で訪れる外国人に注目される場所もある。 復興事業の一環で整備され、青森県八戸市から福

島県相馬市までの約1000㌔を結ぶ自然歩道「みちのく潮風トレイル」は三陸沿岸の震災遺構

に加え、豊かな自然と景勝地が並ぶ。 海外向けに積極的に発信を重ねてきたこともあり、欧米

などからの観光客の人気が高い。

管理や情報発信を担うNPO法人「みちのくトレイルクラブ」(宮城県名取市)の"相沢常務理事"は

「道中に津波到達高の表示や慰霊碑があり、歩いていると目に入る。 地元の人との交流も含め、

旅の中の学びを大切にしてほしい」と期待する。 金沢大の"井出教授(観光学)"は事前の知識がな

くても「来てみたら勉強になったと感じる仕掛けを被災地の側で用意することも大切だ」と話す。

俯瞰(ふかん)した視点をもつ専門家の案内に語り部ら個人の経験を組み込み、「来訪者が災害や

復興の全体像を把握し、教訓として受け継げる仕組みづくりが望ましい」とする。

遠い昔に訪ねたことがある三陸海岸沿線を体が動けば再びゆっくりと旅をしたいと思っています。

そんな西山塚古墳のふもとに、古い空き家があっ

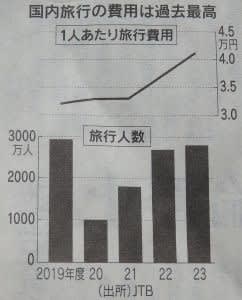

そんな西山塚古墳のふもとに、古い空き家があっ JTBは5日、2023年度の年末年始

JTBは5日、2023年度の年末年始 国土交通省国土交通政策研究会が2016年にまとめた「車いす、足腰

国土交通省国土交通政策研究会が2016年にまとめた「車いす、足腰

現地では暑くても短パン、タンクトップなどは避け、長袖。長ズ

現地では暑くても短パン、タンクトップなどは避け、長袖。長ズ