秋田県が、特産の漬物「いぶりがっこ」に

秋田県が、特産の漬物「いぶりがっこ」に適した大根の新品種「秋田いぶりむすめ」

を開発した。10年以上かけて目指したの

は昔ながらの硬い食感ではなく、全国的な

人気に合わせたほど良いやわらかさ。栽培

もしやすく、担当者は「いぶりがっこの生

産量アップと品質向上、両方に寄与できる品種になった」と自信を見せる。

いぶりがっこは大根を煙でいぶし、ぬかで漬け込んだ秋田の郷土食で、近年は酒のつまみ

としても人気。 県農業試験場によると、昔は保存食として硬めの大根が使われていた

が、県外での需要の高まりとともに、やわらかい食感が好まれるようになった。 現在の

主流は、いぶりがっこ用として6割を占める民間品種「香漬の助」。 水分量が多くキ

ムチやたくあんの加工に適しているが、いぶりがっことしては「やわらかすぎる」のが

難点だという。

県は2012年から民間品種をかけ合わせ改良に着手。 県が従前開発した硬めの品種「

秋田いぶりおばこ」と、「香漬の助」の中間の硬さを実現した。 生育途中で曲がった

り裂けたりしにくく、歩留まり(良品率)も高い。 試験栽培に協力した農家からも「育

てやすい」「歯応えがある」と声が上がり評判も上々だ。

今年2月に品種登録を出願し、現在は種苗を育成中。 27年にも県内の農家向けに種子

を販売する。 県農業試験場の”宮越研究員”は「いぶりがっこは輸出品としても注目さ

れている。 ブランド力を高めて、幅広い層に楽しんでもらえるようにしたい」と話し

ている。

「さぁ、青森のとりたてだよ!」5月上旬、鮮魚大手、魚力

「さぁ、青森のとりたてだよ!」5月上旬、鮮魚大手、魚力 2024年の食中毒発生件数が前年比16件

2024年の食中毒発生件数が前年比16件 三浦商工会議所などが愛称

三浦商工会議所などが愛称 フードバンクは包装の印字ミスや賞味期限が迫

フードバンクは包装の印字ミスや賞味期限が迫 実際に寄付の規模は海外に比べるとまだまだ小さ

実際に寄付の規模は海外に比べるとまだまだ小さ 消費期限は、弁当や総菜

消費期限は、弁当や総菜 浜松市の漁協や販売組合でつくる団体などは2日、

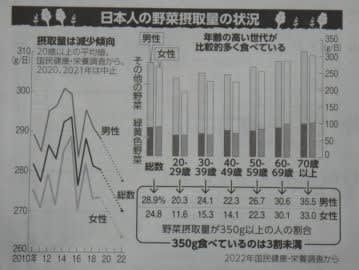

浜松市の漁協や販売組合でつくる団体などは2日、 今回の結果では1日あたりの野菜摂取量の

今回の結果では1日あたりの野菜摂取量の 世界の食料・農業スタートアップへの投資額は23年まで2年

世界の食料・農業スタートアップへの投資額は23年まで2年 調査は公立の小中学校や特別支援学校などについて、23年

調査は公立の小中学校や特別支援学校などについて、23年