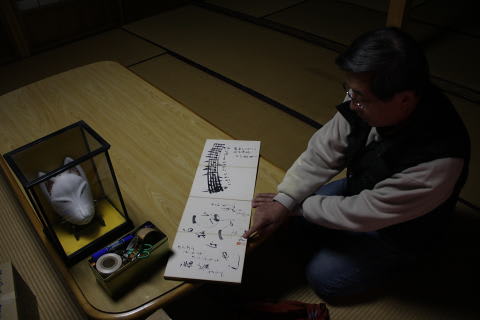

4月16日から県立橿原考古学研究所附属博物館で開催されている春季特別展「弥生の里-くらしといのり―」の研究講座があった。展示初日に拝観させていただいたがお話を聞かなければ深みを得ることはないと思って県立橿原考古学研究所へ出かけた。講演は1.春季特別展の解説、2.御所市中西遺跡の調査成果、3.弥生の里の田んぼの虫たち生き物たちの3部構成。会場では多くの聴講生がおられる。年代からいえばおそらく博物館の友史会の人たちが大勢をしめる。会場はあふれんばかりで遺跡、古代ファンだと思われる170人。民俗関係の講演では考えられない人数だ、と思うが講話が始まったとたんにイビキの音色が聞こえだした。

<春季特別展「弥生の里-くらしといのり―」について>

「弥生の里」をキーワードに検索してみれば「温泉」にたどり着くそうだ。弥生の里はお風呂屋さんの名前が多いらしい。実際の弥生の里は発掘調査で出現した。京奈和道路の建設工事に伴って調査されたとき数々の里山が発見された。県内盆地部で発掘された調査成果をもとに復元展示されている特別展。弥生の里山の発見から当時はどのような生活をおくっていたのだろうか。水田から山々とともに暮らしてきた状況は中西遺跡で明らかになってきた。その様相はポスターなどに使われている。当館は小学生の遠足を兼ねた見学が多いそうだ。春の学習はちょうど弥生時代。その学びを深め、知っていただく博物館。小学校高学年対象の「こども考古学講座」も開催されている。次世代を担う子供たちの学びはとても大切なことだと思う。

唐古・鍵遺跡からは成人男性の骨が発掘されたそうだ。それは復元された顔のレプリカとなって登場する。同じ顔ではないが弥生人が暮らしていた登呂遺跡は後期。10㎡ほどの小水田は集落より低地にあった。それは現代でも見られるのどかな農村風景を醸し出す。高床式倉庫にはハシゴが掛けられていた。階段の端はネズミ返しがある。蔵のコメを食べるネズミが入ってこないようにした工夫の板だ。八尾南で発掘された竪穴住居は住まいが1m下。ハシゴで乗り降りする。ハシゴは現代とは異なる板状にくぼみが掘られている。靴を履いていれば登りにくいが裸足であれば登りやすいそうだ。裸足で暮らしていた証拠は水田に残された足跡でも判明している。親指の痕がはっきり残っている。当時はまだわらじがなかったのだ。集落遺跡の発掘は進んでおり小さな水田が多数発見された。なぜに小さいのか。大きい水田は平らにしずらい。根を張る稲は水がなければならない。しかし水を張ったままでは稲は強くならない。現代でもされている土用干し。水は一旦抜かれる。ヒビが入るくらいに田んぼを乾かす。そうすると稲は水をほしがって根を張るのだ。その話は昨年に農家の人に聞いた土用干しの理由だ。それはともかくなだらかな斜面に大きな水田は難しい。小さな区画割りはその当時の技術水準であったのだろうが現代でも大規模水田は少ない。埋め立て整備された土地はともかく山間を含めた日本の耕作地では小規模水田が適しているといえる。先日のニュースで報道されていた地震の影響で壊れた水田。小水田であれば修復はしやすいという。発掘された水田には水口(みなくち)がみられた。それがない水田もあるらしい。

5点の銅鐸が発見された桜ケ丘遺跡。1号銅鐸には狩猟の絵が刻まれている。鳥取や滋賀守山でも発見されているそうだ。それには一年間の生活か、農耕儀礼と思われる絵がある。銅鐸で見る弥生時代の暮らしぶり。シカは苗を食べる。その害をもつシカを人がおさえている。稲作は冬から始まる。田んぼを荒起こしをして土に空気を入れる。その道具がスキやクワだ。なぜに多くのシカ絵が描かれたのか。シカ絵にツノがあるのは土器。ないのが銅鐸。オスかメスか判断しにくいがと・・・。田んぼを荒らすのもシカだが、8世紀の播磨風土記にはシカの血をかけると豊作になると書かれているそうだ。害獣、益獣の2面性をもつシカ。ツノがあるのは立派に育った意味なのか、それとも生え換わりする成長サイクルをあらわしたものなのか文字をもたない弥生人のメッセージは絵画で残された。

<御所市中西遺跡の調査成果>

春季特別展のモチーフとなった中西遺跡。調査は根性で乗り切れるが発表はそうはいかないと言ってツカミをとった研究員。思わず拍手をする。南に巨勢山をもつ遺跡は満願寺川下流の扇状地。巨勢山には7百ほどの古墳群に條ウル神古墳、室宮山古墳、秋津遺跡があるそうだ。それがあるだけに中西遺跡も当初は古墳時代だと思われていた。ところが調査地が拡がるにつれ発掘されたのは弥生時代の水田。さらに森が発見された。弥生時代の洪水痕は地層が厚い。一挙に埋まったのであろう。それはどこからやってきたのかまだ解明されていない。高低差からいえばおそらく巨勢山が考えられるが・・・砂地である。山は粘土質なので他所からかもしれない。流木、倒れた木、生存していた木などさまざまな樹木の幹や根が発見された。森の中には西から東へ蛇行する流路がある。川岸の木は流路に向かって斜めに生えていた。年輪もさまざま。ツバキは30~90年、カエデ属は10~50年。イヌガヤは100年ものもあり11年もののフジが巻きついていた。現在でも利用価値が少ないとされるコクサギは2~15年。オニグルミは10~30年。クワなど土木木材として使うアカガシは60年以上とも。ムクロジは10~70年。ムクノキは30~90年。ツチノキ、クリノキ・・・。ニレやヤマグワ痕の周りには弥生人が歩く姿を想定できる足跡がたくさん発見された。森の中で食糧を求める姿だ。石鏃(せきぞく)もあれば動物の足跡もみられることから狩猟の場でもあった。焼け跡がある表面、径1mのエノキには伐採した痕が残されている。石斧で伐採した実験考古学。そのハツリ方法が見えてきた初の発見だそうだ。水田、森には煮炊きした痕が発見されていない。住まいした集落はどこにあるのだろうか。洪水痕の表面はその後も開発された水田があった。災害を乗り越えて生活してきたのであろう。

<弥生の里の田んぼの虫たち生き物たち>

日本列島は東アジアモンスーン地帯。青森の遺跡から発掘された炭化米によって水稲の歴史は縄文時代晩期からであったことがわかっている。2800年前のことだと話される。それまでは弥生時代(前期で2300年前)が水稲の始まりだったと思われていたが大きく覆された大発見である。その炭化米は中国長江から流れてきたジャポニカ米だったことがDNA鑑定で判明しており海を越えてやってきた人たちがもたらしたものと想定されていると話す下学芸員。

唐古・鍵遺跡では炭化米もあったがさまざまな生物も存在していた。内濠、外濠で囲まれた環濠集落。ムラの外は水田でさらに森があった。その間にあったクヌギ林は2次林だというからそれは食糧の森であろう。エノキの葉を食べるタマムシが発見されている。メスがタマゴを生んで幼虫が木の髄を食べて育つ。タマムシが居たということはエノキが生えていたということだ。縄文人も食べていたというオオスズメバチ。高タンパク、高脂肪の昆虫は当時の食糧。先月には丹生町に住んでいる人に勧められてそれを食べた。噛めば甘く口に広がる味。もう一度食べてみたいおつな味は美味かった。ハチ好きな人にはこたえられない味だ。食べられる昆虫だけでなくさまざまな生き物が発見されている。ハナムグリは花に潜って花粉をつける。その様子から名付けられたそうだ。センチコガネは西洋のフンコロガシのようにフンダマ(糞玉)は作らない。奈良公園のセンチコガネは参加した自然観察会で教わった。シカのフンはセンチコガネの住処だ。野生動物のフンが生活環境であったことから多くの動物がいた。肉食性昆虫のカマキリやコガネグモが銅鐸に描かれている。四方に伸びる四本の足をもつのはアメンボウであろうか。古代人が伝える昆虫は何を意味するのであろうか。

イチモンジセセリの幼虫は稲の害虫だといわれているが実際はそうでもないらしい。ウスバキトンボは6月初夏に東南アジアからやってくる。タマゴを産みつけ秋に成虫となって日本で死ぬ。一方、アキアカネは日本で生まれて育ち死ぬ。大移動はないが7月に羽化して暑いうちに山間に移動する。小移動だがその際に色が赤くなる。涼しくなり収穫が終わった田んぼに戻ってきて産卵をする。田んぼで冬を越して代掻きのころに卵から孵る。乾燥に強いタマゴなのである。不思議な生態だが先の水田水張りの話。水を張った田んぼは一旦切る。それで稲の根を張らす。そのときのヤゴは育っているのだ。その田んぼに水が張られたときのことだ。カブトエビ、カイエビ、ホウネンエビが見られる。自然観察会でもお馴染みの水生昆虫類だ。カブトエビは元々砂漠にいた生き物。乾燥した砂漠は厳しい環境。そんななかでしか生存しないカブトエビ。20年以上の乾燥であっても孵化したという実験結果が得られているそうだ。カイエビは3億年前の昔から日本にいた。ホウネンエビは田んぼが豊作になるという昆虫だ。田んぼの水の泥をかきあげてかく乱する。雑草がはびこるのを防ぐ。これらの水生昆虫がいる田んぼは稲の実りが良い。初夏、ユスリカが大量に発生する。それは蚊柱(かばしら)現象に現れる。それを食べるヤゴ。トンボの成長に繋がる。まさに生き物によって田んぼの営みが支えられているのである。ホタルの幼虫は何を食べているのか。ゲンジボタルはカワニナ、ヘイケボタルはヒメモノアラ貝やサカマキ貝にタニシやどぎつい色のジャンボタニシだ。1980年代、食用のために業者が台湾から輸入した南米原産とされるジャンボタニシはエスカルゴの味には到底ならなくて野生化し繁殖してしまった。もちろん弥生時代には存在していない。

稲の害虫にウンカがある。背白ウンカは6月下旬ころに東南アジアの大陸から飛んでくる。ヨコバイもその仲間だが種類によっては稲につく位置が異なる。上部の実がある部分はツマグロヨコバイやヒメトビウンカ。中部の茎は背白ウンカ。下部はトビイロウンカだそうだ。水面にいるケシカタヒロ(芥子肩広)アメンボは水面に落ちたウンカを食べる。食物連鎖は稲→ウンカ→カエル→ヘビ→トビへと。藁に着く微生物はミジンコ→オタマジャクシ→ヤゴ→カエル・・・。ヒガンバナが咲くころが実りの時期。収穫に繋がる生き物のにぎわいが営み。それらの食物連鎖の様相を銅鐸に描かれたのであろうか。何十年も参加してきた自然観察が考古学に繋がった。民俗行事取材や自然観察会に努めてきたことがこうして三位一体となった・・・と思う。

<プレートテクトニクスから地震考古学>

ここで加えてほしいのが地球物理学だ。はるか昔、地球が誕生して今も生き続けている地球。昭和50年(1975)に発刊された日本語版別冊サイエンス誌で読んだプレートテクトニクス理論はマントル対流によって・・・と解説されている。読んだのは今から36年も前のことだ。1912年にヴェーゲナーによって提唱された大陸移動説のプレート移動概念を導入して体系化された理論。地球には割れ目がある。そこから動き広がる地球のプレート。40億年前から動き出した大陸移動は地殻の運動。火山、地震発生に活断層の根源はそこにある。

寒川旭さんが当時通産省工業技術院地質調査所研究官だった時代に創始(その後に提唱)された学問である地震考古学。発表時点ではそれほど注目されていなかった。研究の専門は活断層。それまでの研究で活断層をほぼ特定された氏は、昭和61年(1986)滋賀今津の北仰西海道遺で現場の発掘担当者から地震の痕跡を尋ねられたことがきっかけだったという。昭和58年(1983)に発生した日本海中部地震で海面に面した水田地帯に噴き出した噴砂の現象を思い起こされたそうだ。液状化現象によって砂が噴き出す。その痕跡だと考えられる古墳には幅1mぐらいの砂がつまった溝のような割れ目。それは下部が末広がりになっていたという。それはまぎれもなく古代の地震記録。調査の結果、それは縄文時代後期に発生した地震だった。それからは本格的に各地を調査されたそうだ。年代を特定すれば周期がある程度断定できるのでは、ということだ。平成8年5月13日発行の産経新聞記事が手元にある。「被災地からレポート活断層の履歴・遺跡が語る爪跡」の切り抜きを取っていた。それによれば文禄5・慶長元年(1596)に発生した慶長伏見地震で豊臣秀吉が築いたばかりの伏見城が倒壊した。神戸市の兵庫津遺跡からは液状化現象が、同市の灘区の西求塚古墳内部には石室が真っぷたつで墳丘が横に移動した無残な姿が検出されたという。京都八幡市の木津川川床遺跡や内里八丁遺跡でも大規模な液状化現象があった。大阪の門真・守口に跨る西三荘・八雲東遺跡もそうだった。それは400年も前の地震状況を伝えている痕跡だった。

当時の研究名称は、まだ名がついておらず古代学研究会での発表タイトルは「考古学の研究対象に認められる地震の痕跡」だった。遺跡調査の過程で佐原眞氏(2002年没)から発展性のある研究だからと「地震考古学」名をつけられたようだ。昭和63年(1988)のことだというから比較的新しい学問だが、寒川氏も液状化現象もなぜか知っていた。それより以前にテレビ放映されたことだと思うのだが・・・腰は低く柔らかい口調だったことだけは覚えている。阪神大震災が発生したのは平成7年(1995)。その年に再版された「地震考古学(1992年初版中公新書刊)」は隅々まで読み漁ったことを覚えている。液状化現象で出現するのは砂噴。粘土室ではない。ということは川砂が溜まった沖積平野、扇状地であろう。埋立地ならなおさらだ。さらに堆積した貝塚が発見される地がある。何万年も前は海だった証し。それも液状化になりやすいのだろうか。そういった知識をもたないが地質学・地球物理学にも考古学は繋がっていくのだろう。そう思って蔵書を引っ張り出してみれば「考古学の散歩道(1993年初版岩波新書)田中琢・佐原眞共著」がでてきた。『考古学は遺跡から発掘、収集した情報によって人の生活活動の歴史の再構築を試みる研究分野だった。そう考えるのが学界の常識だった。しかし、状況は変化しつつある。発掘には遺跡そのものだけでなく、動物相、植物相に関する情報が過去の人間をとりまく自然環境も含めて考えねばならない』と田中琢氏(2002年没)が語っていた。この本を読んでから既に18年も経った。時代は混とんとしてきたがそれ以上のモノはでていない・・・と思う。

(H23. 4.24 SB932SH撮影)

<春季特別展「弥生の里-くらしといのり―」について>

「弥生の里」をキーワードに検索してみれば「温泉」にたどり着くそうだ。弥生の里はお風呂屋さんの名前が多いらしい。実際の弥生の里は発掘調査で出現した。京奈和道路の建設工事に伴って調査されたとき数々の里山が発見された。県内盆地部で発掘された調査成果をもとに復元展示されている特別展。弥生の里山の発見から当時はどのような生活をおくっていたのだろうか。水田から山々とともに暮らしてきた状況は中西遺跡で明らかになってきた。その様相はポスターなどに使われている。当館は小学生の遠足を兼ねた見学が多いそうだ。春の学習はちょうど弥生時代。その学びを深め、知っていただく博物館。小学校高学年対象の「こども考古学講座」も開催されている。次世代を担う子供たちの学びはとても大切なことだと思う。

唐古・鍵遺跡からは成人男性の骨が発掘されたそうだ。それは復元された顔のレプリカとなって登場する。同じ顔ではないが弥生人が暮らしていた登呂遺跡は後期。10㎡ほどの小水田は集落より低地にあった。それは現代でも見られるのどかな農村風景を醸し出す。高床式倉庫にはハシゴが掛けられていた。階段の端はネズミ返しがある。蔵のコメを食べるネズミが入ってこないようにした工夫の板だ。八尾南で発掘された竪穴住居は住まいが1m下。ハシゴで乗り降りする。ハシゴは現代とは異なる板状にくぼみが掘られている。靴を履いていれば登りにくいが裸足であれば登りやすいそうだ。裸足で暮らしていた証拠は水田に残された足跡でも判明している。親指の痕がはっきり残っている。当時はまだわらじがなかったのだ。集落遺跡の発掘は進んでおり小さな水田が多数発見された。なぜに小さいのか。大きい水田は平らにしずらい。根を張る稲は水がなければならない。しかし水を張ったままでは稲は強くならない。現代でもされている土用干し。水は一旦抜かれる。ヒビが入るくらいに田んぼを乾かす。そうすると稲は水をほしがって根を張るのだ。その話は昨年に農家の人に聞いた土用干しの理由だ。それはともかくなだらかな斜面に大きな水田は難しい。小さな区画割りはその当時の技術水準であったのだろうが現代でも大規模水田は少ない。埋め立て整備された土地はともかく山間を含めた日本の耕作地では小規模水田が適しているといえる。先日のニュースで報道されていた地震の影響で壊れた水田。小水田であれば修復はしやすいという。発掘された水田には水口(みなくち)がみられた。それがない水田もあるらしい。

5点の銅鐸が発見された桜ケ丘遺跡。1号銅鐸には狩猟の絵が刻まれている。鳥取や滋賀守山でも発見されているそうだ。それには一年間の生活か、農耕儀礼と思われる絵がある。銅鐸で見る弥生時代の暮らしぶり。シカは苗を食べる。その害をもつシカを人がおさえている。稲作は冬から始まる。田んぼを荒起こしをして土に空気を入れる。その道具がスキやクワだ。なぜに多くのシカ絵が描かれたのか。シカ絵にツノがあるのは土器。ないのが銅鐸。オスかメスか判断しにくいがと・・・。田んぼを荒らすのもシカだが、8世紀の播磨風土記にはシカの血をかけると豊作になると書かれているそうだ。害獣、益獣の2面性をもつシカ。ツノがあるのは立派に育った意味なのか、それとも生え換わりする成長サイクルをあらわしたものなのか文字をもたない弥生人のメッセージは絵画で残された。

<御所市中西遺跡の調査成果>

春季特別展のモチーフとなった中西遺跡。調査は根性で乗り切れるが発表はそうはいかないと言ってツカミをとった研究員。思わず拍手をする。南に巨勢山をもつ遺跡は満願寺川下流の扇状地。巨勢山には7百ほどの古墳群に條ウル神古墳、室宮山古墳、秋津遺跡があるそうだ。それがあるだけに中西遺跡も当初は古墳時代だと思われていた。ところが調査地が拡がるにつれ発掘されたのは弥生時代の水田。さらに森が発見された。弥生時代の洪水痕は地層が厚い。一挙に埋まったのであろう。それはどこからやってきたのかまだ解明されていない。高低差からいえばおそらく巨勢山が考えられるが・・・砂地である。山は粘土質なので他所からかもしれない。流木、倒れた木、生存していた木などさまざまな樹木の幹や根が発見された。森の中には西から東へ蛇行する流路がある。川岸の木は流路に向かって斜めに生えていた。年輪もさまざま。ツバキは30~90年、カエデ属は10~50年。イヌガヤは100年ものもあり11年もののフジが巻きついていた。現在でも利用価値が少ないとされるコクサギは2~15年。オニグルミは10~30年。クワなど土木木材として使うアカガシは60年以上とも。ムクロジは10~70年。ムクノキは30~90年。ツチノキ、クリノキ・・・。ニレやヤマグワ痕の周りには弥生人が歩く姿を想定できる足跡がたくさん発見された。森の中で食糧を求める姿だ。石鏃(せきぞく)もあれば動物の足跡もみられることから狩猟の場でもあった。焼け跡がある表面、径1mのエノキには伐採した痕が残されている。石斧で伐採した実験考古学。そのハツリ方法が見えてきた初の発見だそうだ。水田、森には煮炊きした痕が発見されていない。住まいした集落はどこにあるのだろうか。洪水痕の表面はその後も開発された水田があった。災害を乗り越えて生活してきたのであろう。

<弥生の里の田んぼの虫たち生き物たち>

日本列島は東アジアモンスーン地帯。青森の遺跡から発掘された炭化米によって水稲の歴史は縄文時代晩期からであったことがわかっている。2800年前のことだと話される。それまでは弥生時代(前期で2300年前)が水稲の始まりだったと思われていたが大きく覆された大発見である。その炭化米は中国長江から流れてきたジャポニカ米だったことがDNA鑑定で判明しており海を越えてやってきた人たちがもたらしたものと想定されていると話す下学芸員。

唐古・鍵遺跡では炭化米もあったがさまざまな生物も存在していた。内濠、外濠で囲まれた環濠集落。ムラの外は水田でさらに森があった。その間にあったクヌギ林は2次林だというからそれは食糧の森であろう。エノキの葉を食べるタマムシが発見されている。メスがタマゴを生んで幼虫が木の髄を食べて育つ。タマムシが居たということはエノキが生えていたということだ。縄文人も食べていたというオオスズメバチ。高タンパク、高脂肪の昆虫は当時の食糧。先月には丹生町に住んでいる人に勧められてそれを食べた。噛めば甘く口に広がる味。もう一度食べてみたいおつな味は美味かった。ハチ好きな人にはこたえられない味だ。食べられる昆虫だけでなくさまざまな生き物が発見されている。ハナムグリは花に潜って花粉をつける。その様子から名付けられたそうだ。センチコガネは西洋のフンコロガシのようにフンダマ(糞玉)は作らない。奈良公園のセンチコガネは参加した自然観察会で教わった。シカのフンはセンチコガネの住処だ。野生動物のフンが生活環境であったことから多くの動物がいた。肉食性昆虫のカマキリやコガネグモが銅鐸に描かれている。四方に伸びる四本の足をもつのはアメンボウであろうか。古代人が伝える昆虫は何を意味するのであろうか。

イチモンジセセリの幼虫は稲の害虫だといわれているが実際はそうでもないらしい。ウスバキトンボは6月初夏に東南アジアからやってくる。タマゴを産みつけ秋に成虫となって日本で死ぬ。一方、アキアカネは日本で生まれて育ち死ぬ。大移動はないが7月に羽化して暑いうちに山間に移動する。小移動だがその際に色が赤くなる。涼しくなり収穫が終わった田んぼに戻ってきて産卵をする。田んぼで冬を越して代掻きのころに卵から孵る。乾燥に強いタマゴなのである。不思議な生態だが先の水田水張りの話。水を張った田んぼは一旦切る。それで稲の根を張らす。そのときのヤゴは育っているのだ。その田んぼに水が張られたときのことだ。カブトエビ、カイエビ、ホウネンエビが見られる。自然観察会でもお馴染みの水生昆虫類だ。カブトエビは元々砂漠にいた生き物。乾燥した砂漠は厳しい環境。そんななかでしか生存しないカブトエビ。20年以上の乾燥であっても孵化したという実験結果が得られているそうだ。カイエビは3億年前の昔から日本にいた。ホウネンエビは田んぼが豊作になるという昆虫だ。田んぼの水の泥をかきあげてかく乱する。雑草がはびこるのを防ぐ。これらの水生昆虫がいる田んぼは稲の実りが良い。初夏、ユスリカが大量に発生する。それは蚊柱(かばしら)現象に現れる。それを食べるヤゴ。トンボの成長に繋がる。まさに生き物によって田んぼの営みが支えられているのである。ホタルの幼虫は何を食べているのか。ゲンジボタルはカワニナ、ヘイケボタルはヒメモノアラ貝やサカマキ貝にタニシやどぎつい色のジャンボタニシだ。1980年代、食用のために業者が台湾から輸入した南米原産とされるジャンボタニシはエスカルゴの味には到底ならなくて野生化し繁殖してしまった。もちろん弥生時代には存在していない。

稲の害虫にウンカがある。背白ウンカは6月下旬ころに東南アジアの大陸から飛んでくる。ヨコバイもその仲間だが種類によっては稲につく位置が異なる。上部の実がある部分はツマグロヨコバイやヒメトビウンカ。中部の茎は背白ウンカ。下部はトビイロウンカだそうだ。水面にいるケシカタヒロ(芥子肩広)アメンボは水面に落ちたウンカを食べる。食物連鎖は稲→ウンカ→カエル→ヘビ→トビへと。藁に着く微生物はミジンコ→オタマジャクシ→ヤゴ→カエル・・・。ヒガンバナが咲くころが実りの時期。収穫に繋がる生き物のにぎわいが営み。それらの食物連鎖の様相を銅鐸に描かれたのであろうか。何十年も参加してきた自然観察が考古学に繋がった。民俗行事取材や自然観察会に努めてきたことがこうして三位一体となった・・・と思う。

<プレートテクトニクスから地震考古学>

ここで加えてほしいのが地球物理学だ。はるか昔、地球が誕生して今も生き続けている地球。昭和50年(1975)に発刊された日本語版別冊サイエンス誌で読んだプレートテクトニクス理論はマントル対流によって・・・と解説されている。読んだのは今から36年も前のことだ。1912年にヴェーゲナーによって提唱された大陸移動説のプレート移動概念を導入して体系化された理論。地球には割れ目がある。そこから動き広がる地球のプレート。40億年前から動き出した大陸移動は地殻の運動。火山、地震発生に活断層の根源はそこにある。

寒川旭さんが当時通産省工業技術院地質調査所研究官だった時代に創始(その後に提唱)された学問である地震考古学。発表時点ではそれほど注目されていなかった。研究の専門は活断層。それまでの研究で活断層をほぼ特定された氏は、昭和61年(1986)滋賀今津の北仰西海道遺で現場の発掘担当者から地震の痕跡を尋ねられたことがきっかけだったという。昭和58年(1983)に発生した日本海中部地震で海面に面した水田地帯に噴き出した噴砂の現象を思い起こされたそうだ。液状化現象によって砂が噴き出す。その痕跡だと考えられる古墳には幅1mぐらいの砂がつまった溝のような割れ目。それは下部が末広がりになっていたという。それはまぎれもなく古代の地震記録。調査の結果、それは縄文時代後期に発生した地震だった。それからは本格的に各地を調査されたそうだ。年代を特定すれば周期がある程度断定できるのでは、ということだ。平成8年5月13日発行の産経新聞記事が手元にある。「被災地からレポート活断層の履歴・遺跡が語る爪跡」の切り抜きを取っていた。それによれば文禄5・慶長元年(1596)に発生した慶長伏見地震で豊臣秀吉が築いたばかりの伏見城が倒壊した。神戸市の兵庫津遺跡からは液状化現象が、同市の灘区の西求塚古墳内部には石室が真っぷたつで墳丘が横に移動した無残な姿が検出されたという。京都八幡市の木津川川床遺跡や内里八丁遺跡でも大規模な液状化現象があった。大阪の門真・守口に跨る西三荘・八雲東遺跡もそうだった。それは400年も前の地震状況を伝えている痕跡だった。

当時の研究名称は、まだ名がついておらず古代学研究会での発表タイトルは「考古学の研究対象に認められる地震の痕跡」だった。遺跡調査の過程で佐原眞氏(2002年没)から発展性のある研究だからと「地震考古学」名をつけられたようだ。昭和63年(1988)のことだというから比較的新しい学問だが、寒川氏も液状化現象もなぜか知っていた。それより以前にテレビ放映されたことだと思うのだが・・・腰は低く柔らかい口調だったことだけは覚えている。阪神大震災が発生したのは平成7年(1995)。その年に再版された「地震考古学(1992年初版中公新書刊)」は隅々まで読み漁ったことを覚えている。液状化現象で出現するのは砂噴。粘土室ではない。ということは川砂が溜まった沖積平野、扇状地であろう。埋立地ならなおさらだ。さらに堆積した貝塚が発見される地がある。何万年も前は海だった証し。それも液状化になりやすいのだろうか。そういった知識をもたないが地質学・地球物理学にも考古学は繋がっていくのだろう。そう思って蔵書を引っ張り出してみれば「考古学の散歩道(1993年初版岩波新書)田中琢・佐原眞共著」がでてきた。『考古学は遺跡から発掘、収集した情報によって人の生活活動の歴史の再構築を試みる研究分野だった。そう考えるのが学界の常識だった。しかし、状況は変化しつつある。発掘には遺跡そのものだけでなく、動物相、植物相に関する情報が過去の人間をとりまく自然環境も含めて考えねばならない』と田中琢氏(2002年没)が語っていた。この本を読んでから既に18年も経った。時代は混とんとしてきたがそれ以上のモノはでていない・・・と思う。

(H23. 4.24 SB932SH撮影)