知人の編集者が編集を出かけた本が出版される。

その刊行記念に大和郡山市にやってくると伝えてくれた京都を代表する出版社・淡交社の編集者。

著書の『奈良大和路の年中行事』を編集の第一号に飾ってくれた恩人である。

もう何年ぶりになるのかわからないほどブランク期間はあったが、メールや電話のやり取りで繋いでいた。

特に電話で伝える近況はどうしても長話に発展してしまうのが、難点であるが・・。

お会いできる機会を伝えてくれたのが嬉しい。

その場に来られる二人が居る。

その二人が著者である本は発表されたブログから発展したご本。

お名前もお顔も存じていないが、詳細に奈良を語るブログ記事は拝見・拝読していた。

えー加減なブログがある中、それは秀逸な存在。

よく調べているものだと思っていた。

ときには先を越されてしまった、と思う記事もあるが、行事や習俗までは取り扱っていないように見受ける。

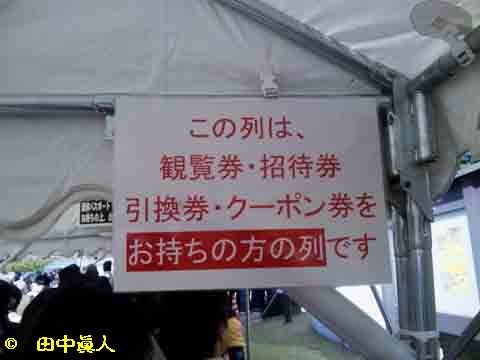

さて、刊行記念懇話会が開催される場は大和郡山市内のど真ん中。

もちろん城下町内である。

会場は城下町南にあった橋にかかる大門があった地の近くである。

大門の名前をつけたお風呂屋さんからすぐ近くに店を構えていた元履物屋の「ふくせ」が会場である。

発刊されたご本は『奈良で出会う 天皇になった皇女たち』。

皇女たち一人、一人を紹介する本は今まで見たことがない。

良いテーマに着目されて執筆されたのは生駒あさみさん。

イメージで皇女たちを描く絵師は上村恭子(やすこ)さん。

お二人ともお会いしたことがないからどきどきワクワクする。

会場に入ったとたんに気になったモノがある。

受付されて「いた男性の許可をいただいてケータイ画像で撮ってはみるが、無残にもブレブレ。

灯りが足らなかったから申しわけない画像になったが、2枚のお札の文字を読み取る。

一枚は「家内安全 五穀豊穣 慈照院圓應智覺大姉守護節分大祈祷護符 病難除去 商売繁盛」。

もう一枚は「商賣繁盛祈祷符」である。

神社やお寺であれば、社名、寺名で判断がつくが、このお札にはそれを示すものはない。

不思議な護符であるが、もしかとすれば、これは、と思える護符の発行者。

このときに到着した編集者が後日調べた結果は、昭和23年に設立された宗教法人のようだ。

護符を貼ってあった場は「ふくせ」の店内。

商売繁盛を願って貼ってもらった護符であろう。

ちなみに「ふくせ」は「福清履物店」、柳町商店街に架けていた店札が残されていた。

会場はお店より奥にある。

鰻の寝床の最奥である。

奥に通じるところどころに生活民俗がある。

レンガ造りでこしらえた竃がある。

レンガは崩れている竃に煙出しの煙突もある。

もっと奥には蔵もある。

今では生活感すら見られない鰻の寝床造り民家であるが、思わずケータイ画像で撮らせてもらった。

残された生活民俗を編集者とともに拝見していたら、開演時間になってしまった。

上座に座った著者に絵師。

進行役もそうだが、5人は著者らとともにならまちで活動している人たちだ。

話題は主役の『奈良で出会う天皇になった皇女たち』。

本になるまでの経緯を話してくださる。

生き生きと話される彼女たちの話題提供にふむふむと頷く。

この日はもう一つの発信がある。

5人は「フルコト」仲間。

活動の一部はテレビや新聞にネットも取りあげられたことはあるが、お店には行ったことがない。

なんとなくの雰囲気はあるが、これといって・・という実感が浮かばなくて申しわけない。

予告していた発刊日が遅れ、遅れのお詫び報告も兼ねたフルコトが発信する『比礼ふる』創刊号記念もあった刊行記念懇話会。

聴講していた人たちは女性がほとんど。

以前からお知り合いというか、旧来のフアン層のようにも思えた会場は熱気に溢れていた。

報告会が終われば著書を求められた人たちへのサイン会。

一同はさまざまに動きだした。

編集・発刊は淡交社の『奈良に住んでみました』もサイン会。

著書夫妻も後ほど名刺交換させてもらった。

落ち着いたところでフルコト5人組も名刺交換会。

会場を出た向こう側に本屋さんを開業している「とほん」さんも名刺交換。

会場におられたフリー編集者にも名刺交換させてもらった。

初めて体験する刊行記念懇話会は終わってからもどきどき感が残ったが、有意義に過ごさせていただいた。

(H29. 9. 3 SB932SH撮影)

その刊行記念に大和郡山市にやってくると伝えてくれた京都を代表する出版社・淡交社の編集者。

著書の『奈良大和路の年中行事』を編集の第一号に飾ってくれた恩人である。

もう何年ぶりになるのかわからないほどブランク期間はあったが、メールや電話のやり取りで繋いでいた。

特に電話で伝える近況はどうしても長話に発展してしまうのが、難点であるが・・。

お会いできる機会を伝えてくれたのが嬉しい。

その場に来られる二人が居る。

その二人が著者である本は発表されたブログから発展したご本。

お名前もお顔も存じていないが、詳細に奈良を語るブログ記事は拝見・拝読していた。

えー加減なブログがある中、それは秀逸な存在。

よく調べているものだと思っていた。

ときには先を越されてしまった、と思う記事もあるが、行事や習俗までは取り扱っていないように見受ける。

さて、刊行記念懇話会が開催される場は大和郡山市内のど真ん中。

もちろん城下町内である。

会場は城下町南にあった橋にかかる大門があった地の近くである。

大門の名前をつけたお風呂屋さんからすぐ近くに店を構えていた元履物屋の「ふくせ」が会場である。

発刊されたご本は『奈良で出会う 天皇になった皇女たち』。

皇女たち一人、一人を紹介する本は今まで見たことがない。

良いテーマに着目されて執筆されたのは生駒あさみさん。

イメージで皇女たちを描く絵師は上村恭子(やすこ)さん。

お二人ともお会いしたことがないからどきどきワクワクする。

会場に入ったとたんに気になったモノがある。

受付されて「いた男性の許可をいただいてケータイ画像で撮ってはみるが、無残にもブレブレ。

灯りが足らなかったから申しわけない画像になったが、2枚のお札の文字を読み取る。

一枚は「家内安全 五穀豊穣 慈照院圓應智覺大姉守護節分大祈祷護符 病難除去 商売繁盛」。

もう一枚は「商賣繁盛祈祷符」である。

神社やお寺であれば、社名、寺名で判断がつくが、このお札にはそれを示すものはない。

不思議な護符であるが、もしかとすれば、これは、と思える護符の発行者。

このときに到着した編集者が後日調べた結果は、昭和23年に設立された宗教法人のようだ。

護符を貼ってあった場は「ふくせ」の店内。

商売繁盛を願って貼ってもらった護符であろう。

ちなみに「ふくせ」は「福清履物店」、柳町商店街に架けていた店札が残されていた。

会場はお店より奥にある。

鰻の寝床の最奥である。

奥に通じるところどころに生活民俗がある。

レンガ造りでこしらえた竃がある。

レンガは崩れている竃に煙出しの煙突もある。

もっと奥には蔵もある。

今では生活感すら見られない鰻の寝床造り民家であるが、思わずケータイ画像で撮らせてもらった。

残された生活民俗を編集者とともに拝見していたら、開演時間になってしまった。

上座に座った著者に絵師。

進行役もそうだが、5人は著者らとともにならまちで活動している人たちだ。

話題は主役の『奈良で出会う天皇になった皇女たち』。

本になるまでの経緯を話してくださる。

生き生きと話される彼女たちの話題提供にふむふむと頷く。

この日はもう一つの発信がある。

5人は「フルコト」仲間。

活動の一部はテレビや新聞にネットも取りあげられたことはあるが、お店には行ったことがない。

なんとなくの雰囲気はあるが、これといって・・という実感が浮かばなくて申しわけない。

予告していた発刊日が遅れ、遅れのお詫び報告も兼ねたフルコトが発信する『比礼ふる』創刊号記念もあった刊行記念懇話会。

聴講していた人たちは女性がほとんど。

以前からお知り合いというか、旧来のフアン層のようにも思えた会場は熱気に溢れていた。

報告会が終われば著書を求められた人たちへのサイン会。

一同はさまざまに動きだした。

編集・発刊は淡交社の『奈良に住んでみました』もサイン会。

著書夫妻も後ほど名刺交換させてもらった。

落ち着いたところでフルコト5人組も名刺交換会。

会場を出た向こう側に本屋さんを開業している「とほん」さんも名刺交換。

会場におられたフリー編集者にも名刺交換させてもらった。

初めて体験する刊行記念懇話会は終わってからもどきどき感が残ったが、有意義に過ごさせていただいた。

(H29. 9. 3 SB932SH撮影)