JOYOアートギャラリー2020/入賞・入選作品を拝見していた京都府城陽市施設の文化パルク城陽。

館内4階は「五里ごり館」の愛称がある「城陽市歴史民俗資料館」。

地域民俗の一端を教えてもらって帰路につく。

京都市と奈良市を結ぶ国道24号線。

大動脈幹線をさらに下った南端が和歌山市。

一部では信号待ちなどでまま時間のかかる地道の24号線。

京奈和道の全線が繋がったら、一層便利になるだろうが、まだまだ・・。

焦って帰る予定はない。

季節を感じる地域の景観を車窓ごしに観ながら、と思って国道を走る。

城陽市から県境までは20kmもない凡そ17kmの距離。

地道走行時間は、信号待ちを考慮しても40分ほど。

城陽ICから木津までを京奈和道路利用なら、20分で着く。

その代わりと言っては何であるが、利用料金は730円。

20分の差を埋めてくれる。

急ぎの場合の費用は、決して無駄とは言えない。

県境の地は木津川市の市坂。

一歩入った奈良県側はJR大和路線の平城山駅(ならやまえき)。

戻ってきた感が高まる地にまずは安堵する片道2車線の奈良バイパス。

しばらく走ったところで渋滞。

交通量が多い上に信号待ち。

ふと気配を感じた大和路線の向こう側。

高台のような場に居た男性の動きを見ていた。

何やら旗のようなものを立てようとしている。

その傍にあった石塔のようなかたち。

まるで墓石のように思えた。

民間墓地に旗立てをする男性。

遠目ではっきりしないが、麦わら帽子を被る男性は壮年のように見える。

家族が眠る墓石に旗立て。

お彼岸の墓地参拝に旗を立てる習俗では、と思った。

動き出した渋滞。

止まっては動く、繰り返しに直近に信号がある。

そのまま見過ごすわけにはいかない。

墓石に立てる旗立ての真実を確認したく、青になった法華寺東信号を左折れ。

JR大和路線の踏切を越えずに手前の筋道に入る。

十年ぶりになるこの道は、不退寺に向かう道。

今はお寺さんに寄っていく時間はないが、国道から見た墓石がある道はどこを行けばいいのやら。

不退寺門の左側を見た。

とても狭いが軽バンタイプならいけそうだ。

そろりそろりと抜けた道は急な曲がり道。

この先にどんな道があるのだろうか。

少し走ったところに見つかった墓石。

男性が居るから間違いなし。

車を停められる広地があった。

住民にお声をかけ、ちょっとだけの駐車に許可をもらった。

そこからほんの数メートル。

肉眼でもわかる赤、紫、黄色の旗立て作業中の男性。

麦わら帽子でなくモダンな帽子だった。

壮年に見えた旗立ての男性はどことなく若い姿。

車窓からでもわかった自転車もある。

左際を走るJR大和路線。

その左は国道24号線。

西の方角に見えるこんもりとした樹木がある地は宇和奈辺陵墓である。

男性が笹竹に拵えた旗を立てようとしているが、なかなか上手く地中に入っていかない。

立てては倒れる旗立て。

苦労されている様子に、何をされているのか、尋ねてみた。

話してくださった男性。

実は、若い人だった。

年齢は26歳。

現在は、京都の学問所に通って仏の世界を学んでいるそうだ。

通いの学びに日々研修中の身という男性に驚き。

なんと、この場からすぐ近くの不退寺住職の息子さんだった。

本来であれば、前日の20日に行う予定であったお彼岸の法要は、都合この日になったと、いう。

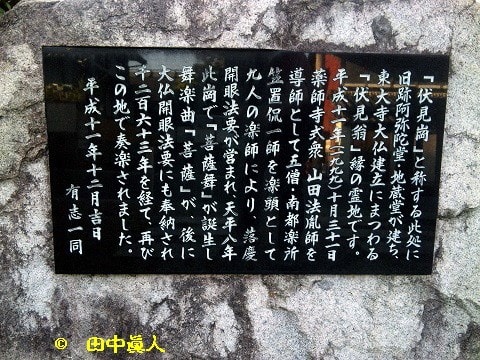

墓石と思われた石塔は無縁仏を供養する碑であった。

逆光によって見えにくかった刻印文字。

判読は難しかったが「難除供養碑」までが読めた。

施餓鬼の五色旗は、紫・黄色・赤・白・黄色。

それぞれの色旗を立てる位置に決まりがあるらしく、方角がそれぞれある、という。

ただ、碑周り土がとても堅かった。

竹を利用して、少し掘ってはみるのだが、土中に入っていかず、あれこれ位置を替えて立てていた。

カラカラに渇いた土地。

雨後であれば、突き立てることはできるが、天候良しの日は苦労を伴う。

了解をいただいて撮らせてもらった施餓鬼旗の旗立て。

やや斜光がかった午後3時半の光が眩しい。

青空に映える五色の旗が美しい。

携帯電話のカメラでは申しわけないくらいに美しい施餓鬼旗。

僅かであるが、県内事例の施餓鬼行事を取材した地域は4カ所。

いずれも8月のお盆の間に行われていた。

天理市苣原・大念寺の施餓鬼、同市南六条・西福寺の施餓鬼、大和郡山市小林町・新福寺の施餓鬼、山添村菅生の施餓鬼。

いずれも施餓鬼棚を設営する本堂の外側(※菅生は十二社神社の参詣所)で行われるが、僧侶が唱えるお念仏は、外に向かって・・。

つまり、“外棚(そとだな)とも呼ばれる施餓鬼棚は、外に居るとされる「ガキンドサン」に向けて、念仏を唱えるのである。

一般的にお寺でされる場合は寺施餓鬼という。

お家で先祖さんを迎えるお盆のあり方に、無縁さんとか餓鬼さんを祭る限られた地域がある。

その範囲は広いが、いずれも外に近い廊下とか、前庭に餓鬼棚を設ける。

棚を設けずに廊下に直置きあるいは、天井辺りから御供ごと吊るす家もあるが、その場合は、寺施餓鬼に対して家施餓鬼と呼ぶ。

家施餓鬼の数事例を挙げておく。

一つは、山添村菅生・N家のガキンドのカンゴ事例は珍しい形態。

未だに同形態のものと遭遇しない貴重なあり方である。

奈良市八島町の檀家参りに見た無縁さんの吊るし御供。

桶に供える形態も珍しい。

三つめは、多くの地域にみられた廊下直置きのガキンド。

奈良市高樋町・E家の事例を取り上げる。

これまで、家施餓鬼に寺施餓鬼の事例を拝見してきたが、本日、たまたまの遭遇に拝見した彼岸の施餓鬼旗立ては初めて見るあり方。

貴重な習俗の一例として記録しておく。

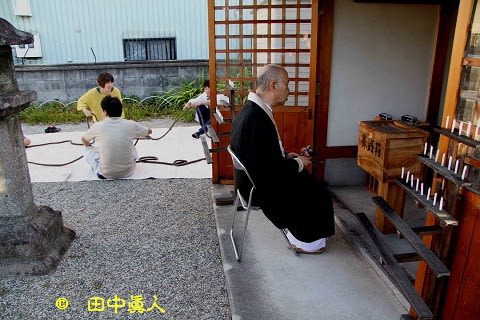

五色の旗のすべてを立てた次は、お供えである。

自転車籠に入れて持ってきた綺麗な水。

ペットボトルの口を開けて水で碑に流す。

水焼香では、と思っていたが・・。

供える場を綺麗に清めてのせた。

蓮の葉で包んだ御供である。

そして、立てた線香に火を点けてくゆらす。

それから始まった砂撒き。

碑の四方に対してなのか、それとも施餓鬼旗を立てた五方角なのか・・・、

聞かずじまいだったが、周囲に撒いたその砂は何なのか。

撒いた砂は清めの砂。

その砂は、水を溜めた容器に浸けてかき混ぜる。

かき混ぜてしばらく待てば、砂は重さで沈殿する。

沈殿後のどれくらいの時間が経ってからかわからないが、綺麗なうわ澄みの水(上澄水)を掬って飲む。

そうすれば身体を清めることになる、と母親から教わったそうだ。

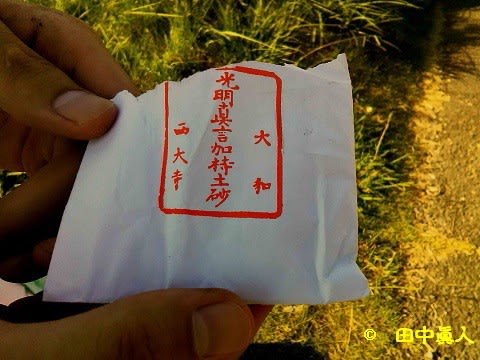

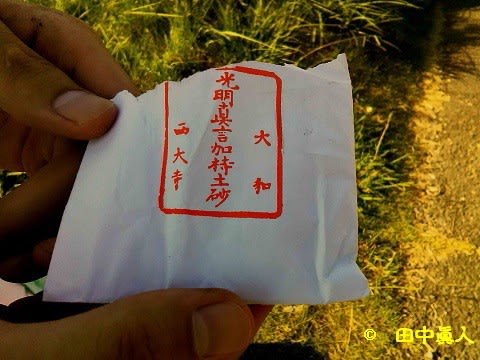

砂を収めていた袋を見せてもらったら、西大寺さん御加持の砂。

「大和西大寺 光明真言加持土砂」とある。

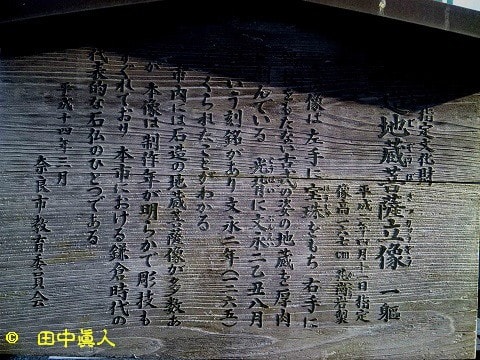

金龍山不退寺(※正式には金龍山不退転法輪寺)は、真言律宗西大寺の直末寺。

直接、西大寺さんから授かったお砂であった。

この年の4月より、花の御寺の様相をSNS(※Twitter)で紹介していますから、是非ともお越しいただければ・・と、話していた。

ちなみに、「光明真言加持土砂」とは・・・。

本堂で光明真言の功徳で、土砂を加持し、毎年の10月3日~5日の3日間。

つまり、三昼夜続けて総回向の法要、「光明真言土砂加持大法会(光明真言会)」であるが、詳しくは、西大寺のHPとか、参加者がアップするブログなどを参照されたし。

真言律宗総本山の西大寺がアップしている「光明真言土砂加持大法会(光明真言会)」によれば、光明真言をお唱えして、ご本尊前に置かれた土砂を加持、光明真言の力を加えて清める、とあった。

また、知人の陶芸作家さんもアップしていた。

(R2. 9.21 SB805SH撮影)

館内4階は「五里ごり館」の愛称がある「城陽市歴史民俗資料館」。

地域民俗の一端を教えてもらって帰路につく。

京都市と奈良市を結ぶ国道24号線。

大動脈幹線をさらに下った南端が和歌山市。

一部では信号待ちなどでまま時間のかかる地道の24号線。

京奈和道の全線が繋がったら、一層便利になるだろうが、まだまだ・・。

焦って帰る予定はない。

季節を感じる地域の景観を車窓ごしに観ながら、と思って国道を走る。

城陽市から県境までは20kmもない凡そ17kmの距離。

地道走行時間は、信号待ちを考慮しても40分ほど。

城陽ICから木津までを京奈和道路利用なら、20分で着く。

その代わりと言っては何であるが、利用料金は730円。

20分の差を埋めてくれる。

急ぎの場合の費用は、決して無駄とは言えない。

県境の地は木津川市の市坂。

一歩入った奈良県側はJR大和路線の平城山駅(ならやまえき)。

戻ってきた感が高まる地にまずは安堵する片道2車線の奈良バイパス。

しばらく走ったところで渋滞。

交通量が多い上に信号待ち。

ふと気配を感じた大和路線の向こう側。

高台のような場に居た男性の動きを見ていた。

何やら旗のようなものを立てようとしている。

その傍にあった石塔のようなかたち。

まるで墓石のように思えた。

民間墓地に旗立てをする男性。

遠目ではっきりしないが、麦わら帽子を被る男性は壮年のように見える。

家族が眠る墓石に旗立て。

お彼岸の墓地参拝に旗を立てる習俗では、と思った。

動き出した渋滞。

止まっては動く、繰り返しに直近に信号がある。

そのまま見過ごすわけにはいかない。

墓石に立てる旗立ての真実を確認したく、青になった法華寺東信号を左折れ。

JR大和路線の踏切を越えずに手前の筋道に入る。

十年ぶりになるこの道は、不退寺に向かう道。

今はお寺さんに寄っていく時間はないが、国道から見た墓石がある道はどこを行けばいいのやら。

不退寺門の左側を見た。

とても狭いが軽バンタイプならいけそうだ。

そろりそろりと抜けた道は急な曲がり道。

この先にどんな道があるのだろうか。

少し走ったところに見つかった墓石。

男性が居るから間違いなし。

車を停められる広地があった。

住民にお声をかけ、ちょっとだけの駐車に許可をもらった。

そこからほんの数メートル。

肉眼でもわかる赤、紫、黄色の旗立て作業中の男性。

麦わら帽子でなくモダンな帽子だった。

壮年に見えた旗立ての男性はどことなく若い姿。

車窓からでもわかった自転車もある。

左際を走るJR大和路線。

その左は国道24号線。

西の方角に見えるこんもりとした樹木がある地は宇和奈辺陵墓である。

男性が笹竹に拵えた旗を立てようとしているが、なかなか上手く地中に入っていかない。

立てては倒れる旗立て。

苦労されている様子に、何をされているのか、尋ねてみた。

話してくださった男性。

実は、若い人だった。

年齢は26歳。

現在は、京都の学問所に通って仏の世界を学んでいるそうだ。

通いの学びに日々研修中の身という男性に驚き。

なんと、この場からすぐ近くの不退寺住職の息子さんだった。

本来であれば、前日の20日に行う予定であったお彼岸の法要は、都合この日になったと、いう。

墓石と思われた石塔は無縁仏を供養する碑であった。

逆光によって見えにくかった刻印文字。

判読は難しかったが「難除供養碑」までが読めた。

施餓鬼の五色旗は、紫・黄色・赤・白・黄色。

それぞれの色旗を立てる位置に決まりがあるらしく、方角がそれぞれある、という。

ただ、碑周り土がとても堅かった。

竹を利用して、少し掘ってはみるのだが、土中に入っていかず、あれこれ位置を替えて立てていた。

カラカラに渇いた土地。

雨後であれば、突き立てることはできるが、天候良しの日は苦労を伴う。

了解をいただいて撮らせてもらった施餓鬼旗の旗立て。

やや斜光がかった午後3時半の光が眩しい。

青空に映える五色の旗が美しい。

携帯電話のカメラでは申しわけないくらいに美しい施餓鬼旗。

僅かであるが、県内事例の施餓鬼行事を取材した地域は4カ所。

いずれも8月のお盆の間に行われていた。

天理市苣原・大念寺の施餓鬼、同市南六条・西福寺の施餓鬼、大和郡山市小林町・新福寺の施餓鬼、山添村菅生の施餓鬼。

いずれも施餓鬼棚を設営する本堂の外側(※菅生は十二社神社の参詣所)で行われるが、僧侶が唱えるお念仏は、外に向かって・・。

つまり、“外棚(そとだな)とも呼ばれる施餓鬼棚は、外に居るとされる「ガキンドサン」に向けて、念仏を唱えるのである。

一般的にお寺でされる場合は寺施餓鬼という。

お家で先祖さんを迎えるお盆のあり方に、無縁さんとか餓鬼さんを祭る限られた地域がある。

その範囲は広いが、いずれも外に近い廊下とか、前庭に餓鬼棚を設ける。

棚を設けずに廊下に直置きあるいは、天井辺りから御供ごと吊るす家もあるが、その場合は、寺施餓鬼に対して家施餓鬼と呼ぶ。

家施餓鬼の数事例を挙げておく。

一つは、山添村菅生・N家のガキンドのカンゴ事例は珍しい形態。

未だに同形態のものと遭遇しない貴重なあり方である。

奈良市八島町の檀家参りに見た無縁さんの吊るし御供。

桶に供える形態も珍しい。

三つめは、多くの地域にみられた廊下直置きのガキンド。

奈良市高樋町・E家の事例を取り上げる。

これまで、家施餓鬼に寺施餓鬼の事例を拝見してきたが、本日、たまたまの遭遇に拝見した彼岸の施餓鬼旗立ては初めて見るあり方。

貴重な習俗の一例として記録しておく。

五色の旗のすべてを立てた次は、お供えである。

自転車籠に入れて持ってきた綺麗な水。

ペットボトルの口を開けて水で碑に流す。

水焼香では、と思っていたが・・。

供える場を綺麗に清めてのせた。

蓮の葉で包んだ御供である。

そして、立てた線香に火を点けてくゆらす。

それから始まった砂撒き。

碑の四方に対してなのか、それとも施餓鬼旗を立てた五方角なのか・・・、

聞かずじまいだったが、周囲に撒いたその砂は何なのか。

撒いた砂は清めの砂。

その砂は、水を溜めた容器に浸けてかき混ぜる。

かき混ぜてしばらく待てば、砂は重さで沈殿する。

沈殿後のどれくらいの時間が経ってからかわからないが、綺麗なうわ澄みの水(上澄水)を掬って飲む。

そうすれば身体を清めることになる、と母親から教わったそうだ。

砂を収めていた袋を見せてもらったら、西大寺さん御加持の砂。

「大和西大寺 光明真言加持土砂」とある。

金龍山不退寺(※正式には金龍山不退転法輪寺)は、真言律宗西大寺の直末寺。

直接、西大寺さんから授かったお砂であった。

この年の4月より、花の御寺の様相をSNS(※Twitter)で紹介していますから、是非ともお越しいただければ・・と、話していた。

ちなみに、「光明真言加持土砂」とは・・・。

本堂で光明真言の功徳で、土砂を加持し、毎年の10月3日~5日の3日間。

つまり、三昼夜続けて総回向の法要、「光明真言土砂加持大法会(光明真言会)」であるが、詳しくは、西大寺のHPとか、参加者がアップするブログなどを参照されたし。

真言律宗総本山の西大寺がアップしている「光明真言土砂加持大法会(光明真言会)」によれば、光明真言をお唱えして、ご本尊前に置かれた土砂を加持、光明真言の力を加えて清める、とあった。

また、知人の陶芸作家さんもアップしていた。

(R2. 9.21 SB805SH撮影)