できる限り更新をしていく、と宣言をしてから一週間を経過してしまった。

例によって「言い訳」を申し上げれば、毎晩いろいろなことがあり帰宅が遅くなってしまったのです。

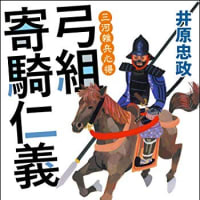

さて「真田三代風雲録」である。

前回の終わりにも書いたのであるが、まず最初の主人公は真田幸隆である。

次代の真田昌幸やその次の世代の信之、幸村に比較して物語の少ない人、というか物語に取り上げられなかった人である。

しかし、この人が真田が全国区になる基礎を創った人である。

幸隆は、信濃の小県郡の海野氏の一族の人である。

そして、この海野一族は、武田・諏訪・村上連合軍に敗れ、幸隆は上州・箕輪の長野業政(ながのなりまさ)のもとに身を寄せたのである。

真田幸村といえば、猿飛佐助や霧隠才蔵をはじめ「忍者」を家来として徳川を苦しめた、ということになっている。

まあ、猿飛や霧隠など真田十勇士については、おおむね架空の人物であろうとされているが、そのような者たちが家来にいたことは確かなことなのだろう。

一騎当千の真田十勇士がいて、それを真田幸村が率い、更には息子の大助がいるのに、大坂方が敗けるのはおかしい。徳川方にそれ以上の者がいたということになるのだろうが、真田十勇士が出てくる物語にはそういう者はいない。

というわけで、真田には忍者ということはあったのだろう。

忍者を誰が使い始めたのか?ということになると、この小説では真田幸隆が多いに使い始めた人物として描かれている。

多分、海野一族の支配するところでは、内部そして隣接する他の一族との小さな争いが多かったのであろう。そういうところで勝ち続けるには、情報を早くつかみ分析し対応することが求められる。

その情報の収集者としていわゆる忍者が発達したのではないだろうか。

幸隆は、長野のもとに身を寄せていて、今後のこと、特に真田を奪い返すことを考え、そのための方策を固めるため、諸方に忍者を放ち、更には自らも情報の収集をしている。(この物語では)

その情報を分析し、どのようにすべきかを検討して実行する。

そして、武田信玄を認め村上義清と戦う。

情報を収集し分析し検討することだけでなく、自らも強い武将に鍛える。

これが、勝ち抜いていく武将の心構えなのであろう。

この小説で初めて幸隆の業績というものを知ることができた。

幸隆には男子が5人いたが、嫡男・信綱、次男・昌輝は長篠の戦いで討死してしまったことから、武藤家へ養子に行っていた昌幸が跡を継ぐことになる。

これ以降の物語は、真田太平記(池波正太郎)ほかで良く知られている。

今回、この小説を読んで幸隆を知ることができたのは、非常に良かったことである。

昌幸以降の物語は、真田太平記とその思想が大きく違っている-信之と幸村のどちらかを主人公とするか-ことから、私のような信之派からすると、なんだかなあ、の気分であり、感想を述べるまでもない、と思うのである。

真田の話は、また今後もすることになるだろうと思うので、今回はこれで、ということにします。

「ブログ村」というところにこのブログを登録しています。読書日記を探しているかた、下のバナーをクリックするとリンクされていますので、どうぞご覧ください。またクリックしてもらうと私の人気度が上がるということにもなります。そのへんもご考慮いただき、ひとつよろしくお願いします。

例によって「言い訳」を申し上げれば、毎晩いろいろなことがあり帰宅が遅くなってしまったのです。

さて「真田三代風雲録」である。

前回の終わりにも書いたのであるが、まず最初の主人公は真田幸隆である。

次代の真田昌幸やその次の世代の信之、幸村に比較して物語の少ない人、というか物語に取り上げられなかった人である。

しかし、この人が真田が全国区になる基礎を創った人である。

幸隆は、信濃の小県郡の海野氏の一族の人である。

そして、この海野一族は、武田・諏訪・村上連合軍に敗れ、幸隆は上州・箕輪の長野業政(ながのなりまさ)のもとに身を寄せたのである。

真田幸村といえば、猿飛佐助や霧隠才蔵をはじめ「忍者」を家来として徳川を苦しめた、ということになっている。

まあ、猿飛や霧隠など真田十勇士については、おおむね架空の人物であろうとされているが、そのような者たちが家来にいたことは確かなことなのだろう。

一騎当千の真田十勇士がいて、それを真田幸村が率い、更には息子の大助がいるのに、大坂方が敗けるのはおかしい。徳川方にそれ以上の者がいたということになるのだろうが、真田十勇士が出てくる物語にはそういう者はいない。

というわけで、真田には忍者ということはあったのだろう。

忍者を誰が使い始めたのか?ということになると、この小説では真田幸隆が多いに使い始めた人物として描かれている。

多分、海野一族の支配するところでは、内部そして隣接する他の一族との小さな争いが多かったのであろう。そういうところで勝ち続けるには、情報を早くつかみ分析し対応することが求められる。

その情報の収集者としていわゆる忍者が発達したのではないだろうか。

幸隆は、長野のもとに身を寄せていて、今後のこと、特に真田を奪い返すことを考え、そのための方策を固めるため、諸方に忍者を放ち、更には自らも情報の収集をしている。(この物語では)

その情報を分析し、どのようにすべきかを検討して実行する。

そして、武田信玄を認め村上義清と戦う。

情報を収集し分析し検討することだけでなく、自らも強い武将に鍛える。

これが、勝ち抜いていく武将の心構えなのであろう。

この小説で初めて幸隆の業績というものを知ることができた。

幸隆には男子が5人いたが、嫡男・信綱、次男・昌輝は長篠の戦いで討死してしまったことから、武藤家へ養子に行っていた昌幸が跡を継ぐことになる。

これ以降の物語は、真田太平記(池波正太郎)ほかで良く知られている。

今回、この小説を読んで幸隆を知ることができたのは、非常に良かったことである。

昌幸以降の物語は、真田太平記とその思想が大きく違っている-信之と幸村のどちらかを主人公とするか-ことから、私のような信之派からすると、なんだかなあ、の気分であり、感想を述べるまでもない、と思うのである。

真田の話は、また今後もすることになるだろうと思うので、今回はこれで、ということにします。

「ブログ村」というところにこのブログを登録しています。読書日記を探しているかた、下のバナーをクリックするとリンクされていますので、どうぞご覧ください。またクリックしてもらうと私の人気度が上がるということにもなります。そのへんもご考慮いただき、ひとつよろしくお願いします。

書評コミュニティサイト「本が好き!」を運営しております、和氣と申します。

今回書評を拝読し、ぜひ本が好き!にも書評を投稿していただきたいと思いコメントいたしました。

本が好き!URL:http://www.honzuki.jp/

本が好き!では、書評をサイトに投稿していただくと本がもらえる、献本サービスを行なっております。

献本は審査を通過した方のみ申し込み可能となりますが、

今回は会員登録後ご連絡いただければ、すぐに献本申し込みできるようにしたいと思います。

書評家さんの交流も盛んで、本について語れるサイトとなっております。

ご自身の書評サイトと併用で利用されている方も多いです。

よろしければ一度サイトをご覧いただけますと幸いです。

不明な点などありましたらお気軽にご連絡ください。(info@honzuki.jp)

よろしくお願いいたします。