日本人が無意識のうちに持つようになったビジョンは、「法人減税をして、消費増税をすれぱ、日本は良くなる」というものだろう。「法人減税をすると、設備投資を促進して成長率が高まる。消費増税をすれば、財政再建がなされる」という単純な思考である。現実には、法人減税をすると、財政に大穴が空き、消費増税は内需の停滞を招いて設備投資を挫折させてしまうわけだが。

日本人がこうした単純思考に凝り固まるのも無理はない。経済学の教科書が教えるところでもあるからだ。確かに、法人減税をして、投資収益を高めれば、設備投資は高まることになっている。また、日本の大きな財政赤字を埋めるには、大きな税収の期待できる消費税を上げるしかないというのも、極めて分かりやすい話である。

しかし、現実はというと、財政の危機的な状況は、法人税の激減によるものである。リーマン・ショック前の2007年度には14.7兆円もあったものが、2009年度には6.4兆円にまで落ち込んだ。消費税にして3%分を優に超える大きさだ。このことは、経済が立ち直れば、税収も期待できることを示してもいる。実際、2010年度には9.0兆円まで回復した。

もし、法人減税をしてしまうと、今後、大きく戻るはずの税収を捨てることになる。それは、とりもなおさず、財政に大穴を空けるということだ。しかも、景気が回復したときには、国債金利も上昇することになるので、これを相殺するものとして、資産に間接的に課税する法人税を保つことは、財政を安定させるための重要な要素なのだ。

こうした法人減税の財政上の難点が表に出て来ないのは、日本の財政当局は消費増税を優先しているからである。景気回復によって、法人税や、リーマン・ショック前後で3.2兆円も落ち込んだ所得税が大きく戻る可能性が高いことを言ってしまえば、消費増税の機運が緩んでしまうし、経済界の支持を得る手札としても法人減税は欠かせないからだ。

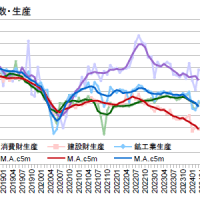

さて、税収の犠牲を伴う法人減税だが、設備投資を高めてくれるのだろうか。筆者の結論は、そうした効果を否定はしないが、ムダが多過ぎて、政策論としては成り立たないというものだ。考えてみてほしい、法人減税になったからといって、電力、銀行、商社といったところが、設備投資を増やすものでもないし、製造業だって、設備投資をするなら、海外であろう。

設備投資の促進策としては、法人減税のようなバラマキより、設備投資減税をするほうが遥かに効率的である。現実には、反対に、設備投資の租税特別措置を廃止し、代わりに法人税率を下げることがなされている。これは、経済界が本音では設備投資を増やすつもりのないのを見透かして、財政当局が嫌がらせを仕掛けているのである。

経済界と財政当局は、世間に本音を隠しつつ、ねじれた共犯関係を営んでいるように思う。本来なら、経済界は、内需拡大を求める一方で、納税は企業の役割と約束するだろうし、財政当局は、景気回復には努力するから、税収には貢献してくれと言うのが筋である。おそらく、両者とも、日本経済の成長を諦め、収益と税収を搾り取ることだけを望むようになってきているのである。

筆者は、経済界の法人減税の主張を見るにつけ、ひと昔前はこうではなかったという思いがする。収益より設備投資であり、株主には、配当より成長性(株価上昇)で報いるという方向だった。設備投資に積極的なら、原価償却が膨らんで収益が圧迫され、法人税率は重大事ではなくなる。逆に、現在の法人減税への執拗なまでの拘りは、設備投資のやる気のなさ、そして、日本経済の未来を信じてないことを示すように感じられる。

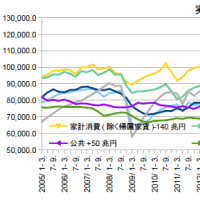

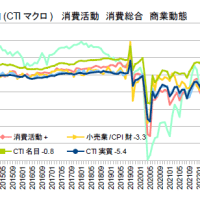

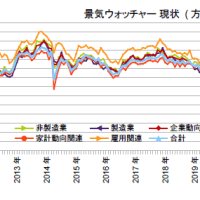

確かに、2002年に、240兆円だった民間消費(除く帰属家賃)は、9年後の今でも、250兆円になったに過ぎない。これは名目値ではなく、実質値である。9年もかかって、4%しか増えないのでは、日本経済の未来を信じろと言う方が無理かもしれない。こうした経済環境を通じて、経済界の考え方も変わったということだろう。

かくして、平凡に過ごせば、緩やかに回復したであろう日本の経済と財政を、「改革」によって壊す試みが、大変な熱意と努力を以って敢行されることになる。未来を信じない人達がすることって、しょせん、そういうものなのだ。

(今日の日経)

欧州国債の利回り上昇、イタリア7.3%超、入札不調、2年債は8%超。社説。止まらぬユーロ機器が迫るドイツの決断。欧州銀への不安再燃、景気低迷負の連鎖。独仏銀の債権突出。日本国債に欧州余波、財政悪化に警戒感。市場関係者は持ち高調整の見方。アイルランド経済上向く・滝田洋一。エジプトの資金流出加速。広告・TV向け復調。

※欧州危機は毎日がビックニュースだ。週末は休みになるかね。※ここでようやく社説か。経済に関して、日経は世論をリードしなければダメ。欧州なら、しがらみもなかろう。事態に対して、どうすれば良いかを示すのが木鐸だ。誰もがこうだろうと思うにようになってから、確認的に社説で書いてどうするね。こうなると、11/13の社説で、イタリアを叱り、日本も対岸の火事ではないなどと書いていたのが恥ずかしくなろう。※日本国債の金利が上がったら、条件反射のように財政悪化に警戒感などと書くのはやめるべき。日経は破綻願望でも持っているのかね。実報にあるように、単なる持ち高修正、行き過ぎの是正に過ぎない。見出しで実報が台無しだよ。

※KitaAlpsさん、まったく同感だ。悲惨な結果になるであろう「実験」を、我々は止めることはできないのだろうなあ。我々は、「規律」を守るためと称して金本位制に拘った戦前の人達と同じ立場になるのだろう。どうして、自分たちの管理を信じず、市場の猛威のなすがままだったのかとね。

日本人がこうした単純思考に凝り固まるのも無理はない。経済学の教科書が教えるところでもあるからだ。確かに、法人減税をして、投資収益を高めれば、設備投資は高まることになっている。また、日本の大きな財政赤字を埋めるには、大きな税収の期待できる消費税を上げるしかないというのも、極めて分かりやすい話である。

しかし、現実はというと、財政の危機的な状況は、法人税の激減によるものである。リーマン・ショック前の2007年度には14.7兆円もあったものが、2009年度には6.4兆円にまで落ち込んだ。消費税にして3%分を優に超える大きさだ。このことは、経済が立ち直れば、税収も期待できることを示してもいる。実際、2010年度には9.0兆円まで回復した。

もし、法人減税をしてしまうと、今後、大きく戻るはずの税収を捨てることになる。それは、とりもなおさず、財政に大穴を空けるということだ。しかも、景気が回復したときには、国債金利も上昇することになるので、これを相殺するものとして、資産に間接的に課税する法人税を保つことは、財政を安定させるための重要な要素なのだ。

こうした法人減税の財政上の難点が表に出て来ないのは、日本の財政当局は消費増税を優先しているからである。景気回復によって、法人税や、リーマン・ショック前後で3.2兆円も落ち込んだ所得税が大きく戻る可能性が高いことを言ってしまえば、消費増税の機運が緩んでしまうし、経済界の支持を得る手札としても法人減税は欠かせないからだ。

さて、税収の犠牲を伴う法人減税だが、設備投資を高めてくれるのだろうか。筆者の結論は、そうした効果を否定はしないが、ムダが多過ぎて、政策論としては成り立たないというものだ。考えてみてほしい、法人減税になったからといって、電力、銀行、商社といったところが、設備投資を増やすものでもないし、製造業だって、設備投資をするなら、海外であろう。

設備投資の促進策としては、法人減税のようなバラマキより、設備投資減税をするほうが遥かに効率的である。現実には、反対に、設備投資の租税特別措置を廃止し、代わりに法人税率を下げることがなされている。これは、経済界が本音では設備投資を増やすつもりのないのを見透かして、財政当局が嫌がらせを仕掛けているのである。

経済界と財政当局は、世間に本音を隠しつつ、ねじれた共犯関係を営んでいるように思う。本来なら、経済界は、内需拡大を求める一方で、納税は企業の役割と約束するだろうし、財政当局は、景気回復には努力するから、税収には貢献してくれと言うのが筋である。おそらく、両者とも、日本経済の成長を諦め、収益と税収を搾り取ることだけを望むようになってきているのである。

筆者は、経済界の法人減税の主張を見るにつけ、ひと昔前はこうではなかったという思いがする。収益より設備投資であり、株主には、配当より成長性(株価上昇)で報いるという方向だった。設備投資に積極的なら、原価償却が膨らんで収益が圧迫され、法人税率は重大事ではなくなる。逆に、現在の法人減税への執拗なまでの拘りは、設備投資のやる気のなさ、そして、日本経済の未来を信じてないことを示すように感じられる。

確かに、2002年に、240兆円だった民間消費(除く帰属家賃)は、9年後の今でも、250兆円になったに過ぎない。これは名目値ではなく、実質値である。9年もかかって、4%しか増えないのでは、日本経済の未来を信じろと言う方が無理かもしれない。こうした経済環境を通じて、経済界の考え方も変わったということだろう。

かくして、平凡に過ごせば、緩やかに回復したであろう日本の経済と財政を、「改革」によって壊す試みが、大変な熱意と努力を以って敢行されることになる。未来を信じない人達がすることって、しょせん、そういうものなのだ。

(今日の日経)

欧州国債の利回り上昇、イタリア7.3%超、入札不調、2年債は8%超。社説。止まらぬユーロ機器が迫るドイツの決断。欧州銀への不安再燃、景気低迷負の連鎖。独仏銀の債権突出。日本国債に欧州余波、財政悪化に警戒感。市場関係者は持ち高調整の見方。アイルランド経済上向く・滝田洋一。エジプトの資金流出加速。広告・TV向け復調。

※欧州危機は毎日がビックニュースだ。週末は休みになるかね。※ここでようやく社説か。経済に関して、日経は世論をリードしなければダメ。欧州なら、しがらみもなかろう。事態に対して、どうすれば良いかを示すのが木鐸だ。誰もがこうだろうと思うにようになってから、確認的に社説で書いてどうするね。こうなると、11/13の社説で、イタリアを叱り、日本も対岸の火事ではないなどと書いていたのが恥ずかしくなろう。※日本国債の金利が上がったら、条件反射のように財政悪化に警戒感などと書くのはやめるべき。日経は破綻願望でも持っているのかね。実報にあるように、単なる持ち高修正、行き過ぎの是正に過ぎない。見出しで実報が台無しだよ。

※KitaAlpsさん、まったく同感だ。悲惨な結果になるであろう「実験」を、我々は止めることはできないのだろうなあ。我々は、「規律」を守るためと称して金本位制に拘った戦前の人達と同じ立場になるのだろう。どうして、自分たちの管理を信じず、市場の猛威のなすがままだったのかとね。

こうした見方からすれば・・・まさに自分でみずから財政赤字問題を大きくし、経済の停滞を引き起こしておいて・・・と思います。

ま、これは個人的な意見に過ぎませんが、日本の長期停滞の真の原因は、今回の世界同時不況を踏まえて今後、補正、修正あるいは再建されていく「新しい」経済学によっていやでも明らかになるでしょう。

しかも、これから1、2年のうちに、それが決定的に明確になるはずです。世界的に、金融政策が現実的に可能な限りで緩和基調にある一方で、ヨーロッパで財政緊縮が進められつつあり、米国もこれから財政緊縮の方向に進みつつあるからです。つまり、社会科学では難しいとされた壮大な「実験」が行われつつあるわけです(以前にも少しコメントで書きましたが)。

仮に、財政緊縮が景気に極めて大きい影響があることが明確になれば、日本の長期停滞の原因が財政政策にあったという評価が世界的なレベルで確定することになります。となると、これまで、国際的には、ずっと日銀が嘲笑の的でしたが、これからは財政当局が嘲笑の対象になるでしょう。・・・・もっとも、そうならないかもしれません。とすれば、私は自説をすごすごと撤回ということになります。