昨日NHKで

古代史ミステリー「御柱」

~最後の“縄文王国”の謎~

が放送された。

そこで以前書いたブログをトップにする。

■古の諏訪を見つめる(ミシャグチ神から諏訪大社)

ナビを白樺湖に合わせ移動する、峠の紅葉は既に終わり山麓へ降りている。予定時間が少なくなり目的地を絞り込む、手長神社・足長神社はどうも行けそうになく次回とし、最優先を「神長官守矢史料館」そしてその近くにある「諏訪大社上社前宮」と「諏訪大社上社本宮」とする。

茅野市で渋滞する場所は分かっているのでそれを避けるようにして「神長官守矢史料館」へ到着した。

奇抜な建物だ、現在の守矢家当主と同級生の建築家、藤森照信さんのデビュー作だそうです。

※古代の諏訪地方(諏訪の信仰)の事を「神長官守矢史料館のしおり」より抜粋します。

諏訪盆地には「古事記」に書かれた出雲の国の国譲神話とは別にもう一つの国譲神話が言い伝えら れています。そのことは、室町時代初期に編まれました「諏訪大明神絵詞」などに記されています。それによりますと、大和朝廷による日本統一以前の話になりますが、出雲系の稲作民族を率いた 建御名方命がこの盆地に侵入しました時、この地に以前から暮らしていた洩矢神を長とする先住民族が、天竜川河口に陣取って迎えうちました。結局、洩矢神は負けてしまいました。

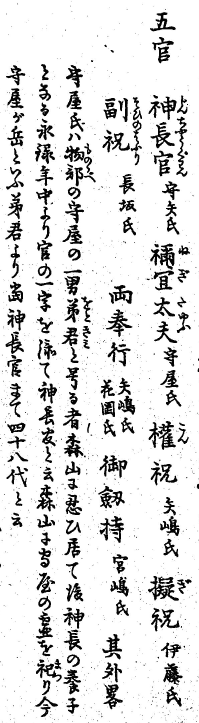

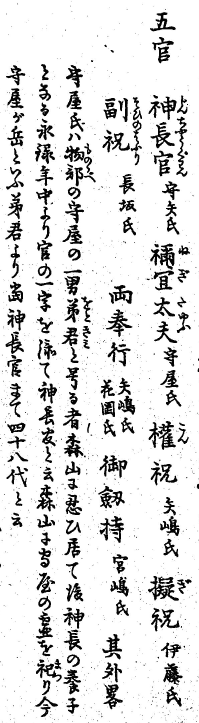

出雲から侵入した建御名方命は諏訪大明神となり、ここに現在の諏訪大社のはじまりが あります。このようにして諏訪の地は中央とつながり稲作以後の新しい時代を生きていくことに なりましたが、しかし、先住民である洩矢の人々はけっして新しく来た出雲系の人々にしいたげ られたりしたわけではありませんでした。このことは諏訪大社の体制をみればよく解ります。 建御名方命の子孫である諏訪氏が大祝という生神の位に就き、洩矢神の子孫の守矢氏が神長 (のち神長官ともいう)という筆頭神官の位に就いたのです。

一子相伝で先々代の守矢実久まで口伝えされ、実久が始めて文字化した「神長守矢氏系譜」に よりますと、この洩矢神が守矢家の祖先神と伝えられ、現在の当主で七十八代の生命のつらなりと なっております。今でも洩矢神の息づかいが聞こえてくるようにさえ思われます。

こうして、諏訪の地には、大祝と神長による新しい体制が固まりました。こうした信仰と政治の一体化した諏訪祭政体は古代、中世と続きました。

これらの背景で諏訪大社上社では縄文の息吹を感じる神事が多く残っています。

その中で最も重要な神事が「御頭祭(酉の祭)」。

この資料館には江戸時代の「菅江真澄」が当時、書いた絵を元にそれを復元してあります。

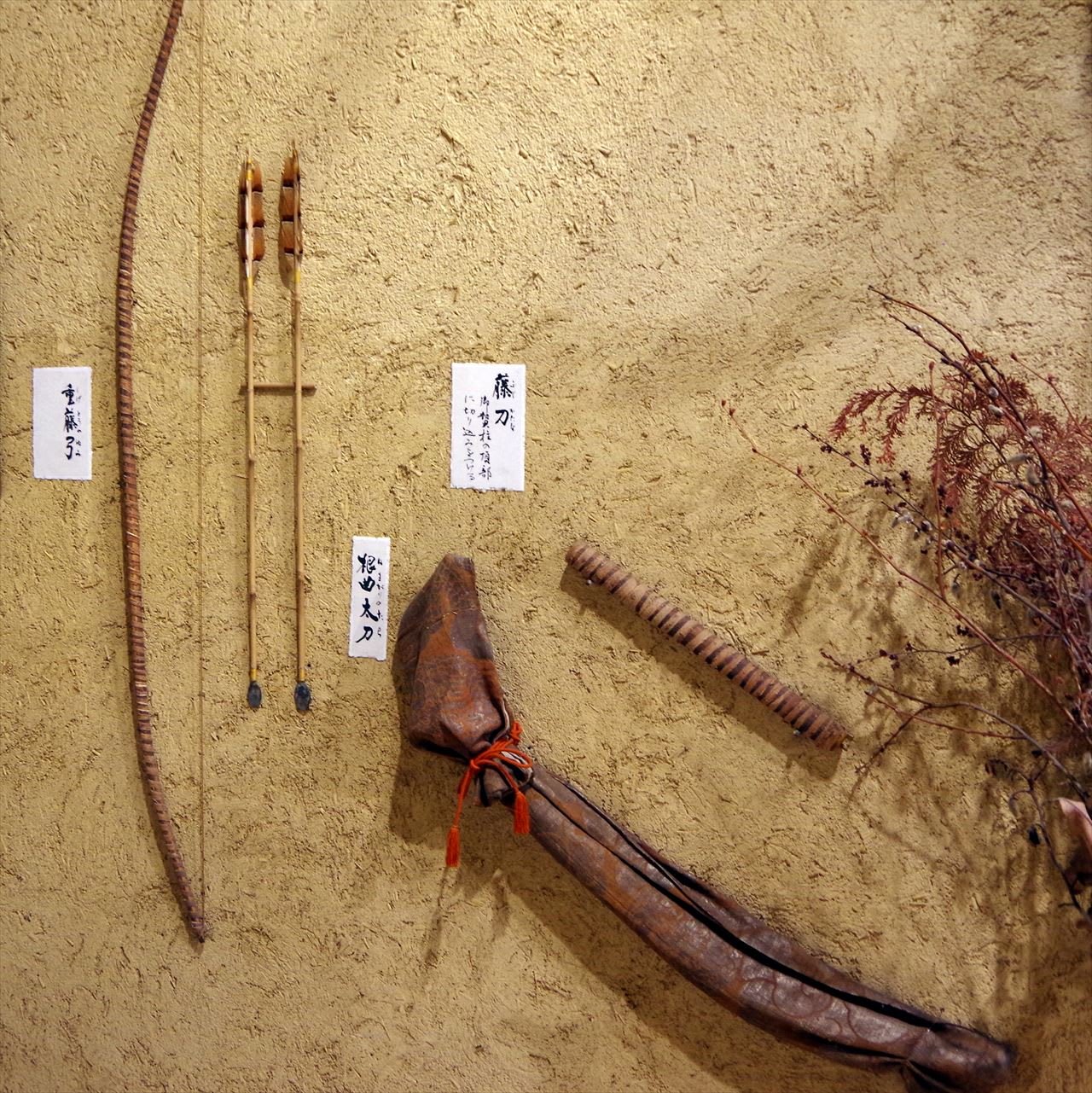

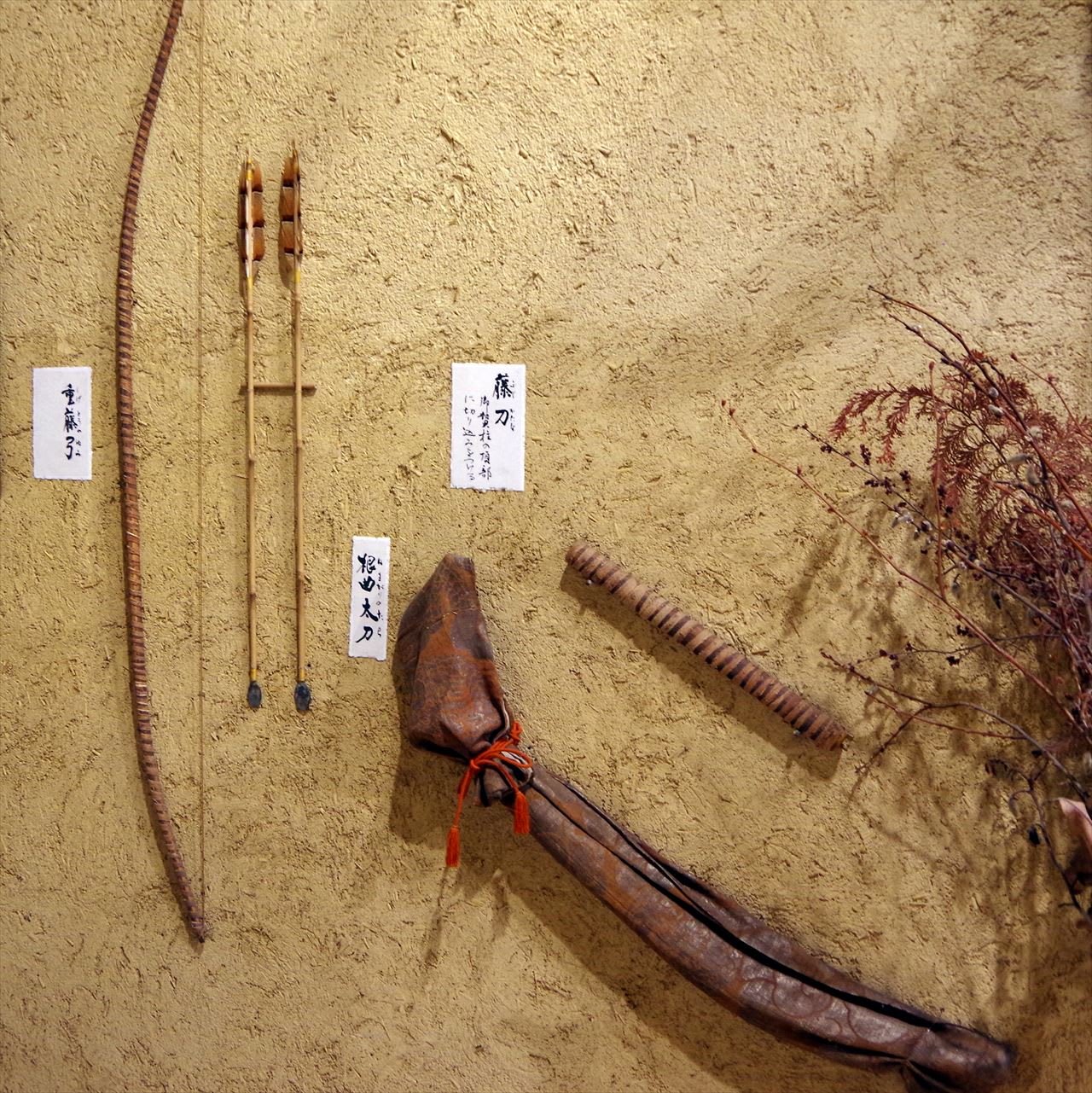

※御頭祭(酉の祭)の神饌の実物復元

・兎の串刺し

・焼皮、脳和(のうあえ)、生兎、切兎

・神前に献ずる75頭の鹿の首

・その中に必ず耳裂鹿が含まれる。

・重藤弓(しげとうのゆみ)、藤刀(ふじがたな)、根曲太刀(ねまがりのたち)

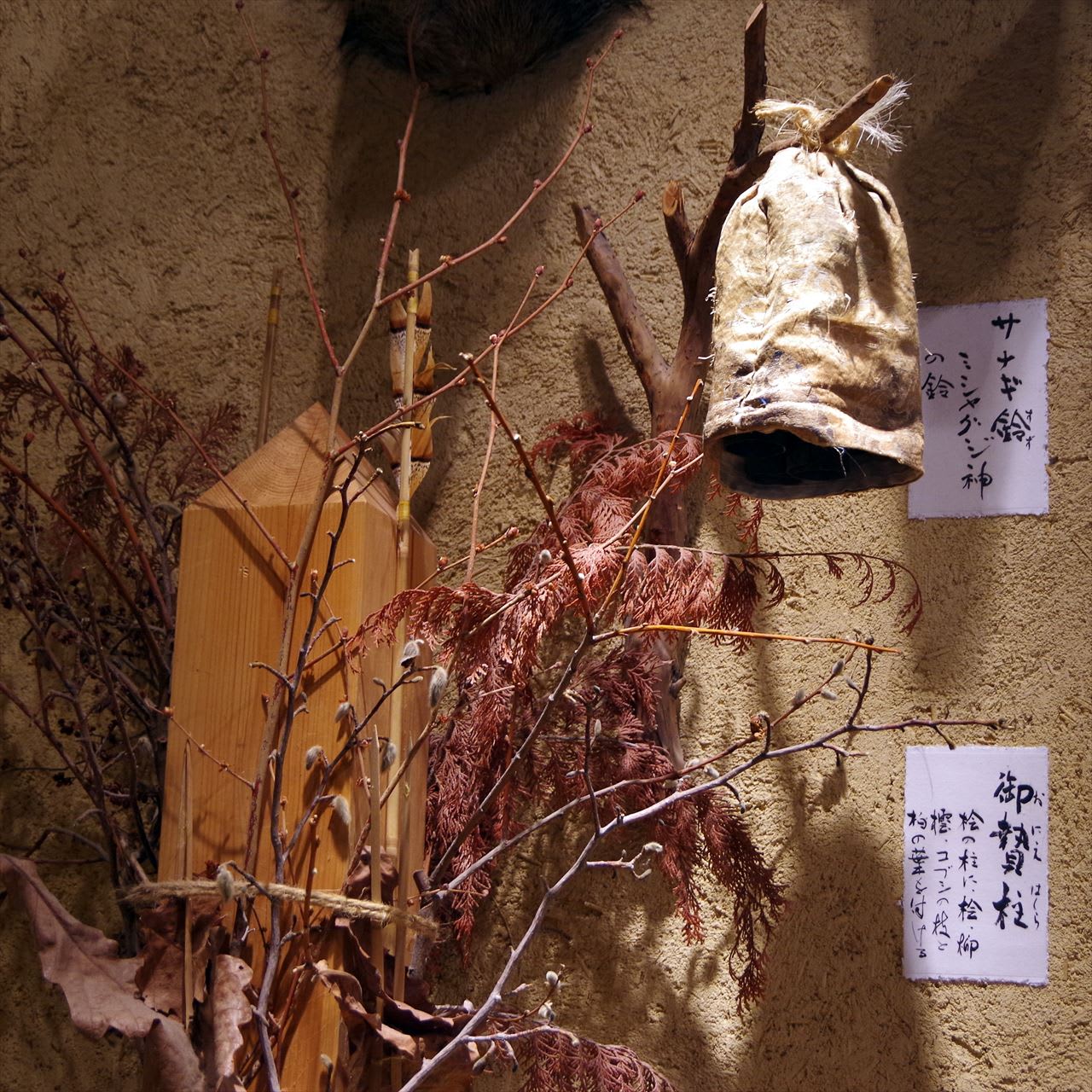

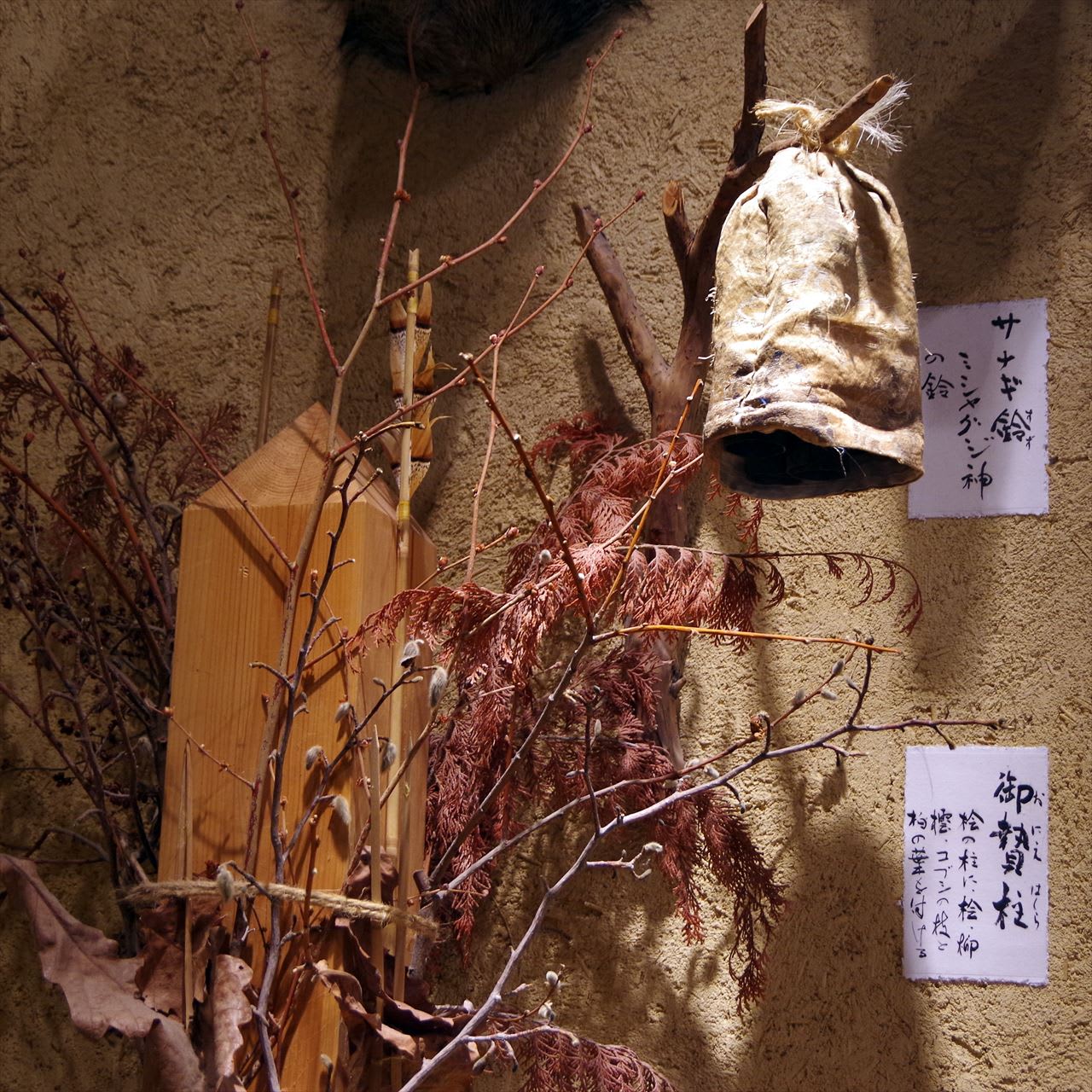

・サナギ鈴、御贄柱(おにえはしら)

江戸時代当時の話しで現在は剥製の鹿で代用。

上社の祭神は八坂刀売神 (やさかとめのかみ)だが明らかに諏訪の土着神「ミシャグチ」に対して行っています。

実は御柱祭も同様と思われます。

ここには大和に支配される以前の縄文の記憶が多く残っている。

また神長官守矢邸の敷地には「御頭御社宮司総社」がある。

※ミシャグチ神

日本古来の土着神である。 「樹や笹や石や生神・大祝(おおほうり)に降りてくる精霊」

諏訪ではどんな小さな社でも御柱が立っている。

花と神長官守矢史料館

神長官守矢史料館

この神長官守矢史料館を訪れる多くの人は古のロマンを想像している人が多いようです。

ここの館長は話上手で色々な事を教えて頂いた。

その中で貴重な話を聞くことができた。

・守矢氏系譜のなかに物部守屋の次男(武麿)が養子となっている。

→御頭御社宮司総社の奥には武麿を祭った祠が存在する。

・諏訪は馬の生産地であり重要な地域だった。

記帳をし「神長官守矢史料館のしおり」を購入。

ここから諏訪大社前宮まで近く車で数分で移動。

※諏訪大社前宮

鳥居と左に前宮「十間廊」ここで御頭祭が行われる。

拝殿

前宮一之御柱

※諏訪大社概要

諏訪大社というのは近年の呼称で、次の4宮を総称して云う。

即ち、諏訪湖北側・霧ヶ峰山塊の西端・明神山麓に鎮座する下社(秋宮と春宮からなる)、諏訪湖南側・赤石山脈最北部の守谷山麓に鎮座する上社(本宮と前宮からなる)で構成され、上社・下社を合わせて信濃国一宮とされ創建は明らかではない。

秋宮は一位の木を春宮は杉の木を御神木とし、上社は御山を御神体として祭祀する。

延喜式神名帳には南方刀美神社:二座とありこの当時は現在の上社前宮と上社本宮しかなかった。

※諏訪大社上社本宮

諏訪大社上社本宮 鳥居。

参拝は拝殿側と90度右に向けて其々行った。

御神体は、「硯岩」という磐座(いわくら)から連なる背後の森で守屋山の山頂まで行かない山腹の原生林が茂った辺りまでと確信するにいたりましたのでその方向を向いて。

清祓池

参拝後に門前の土産物屋へ。

諏訪大社上社本宮の門前土産屋さんで大正14年生まれの91歳のすこぶる元気なおばあちゃんの話を聞く。

守屋山の神様は恐ろしい神様なので大切にしなければならないと。最近の土石流で門前町道路を挟んで西側の土産物屋さんはことごとく被災したとの事、言われてみれば西側の店屋は新しく建て替えられていた。私達は西側の店で甘酒とこんにゃくダンゴの串刺しおでんを食べた。そして東側の一件目がこのおばあちゃんのお店でこちら側は全く被害がない。

それは東側が少し標高が高い事とお諏訪様のおかげだと話しており、この土石流の原因も守屋山の神が起こしたと、では守屋山の神とは?

この土石流も諏訪大社の建物には被害が及んでおらず大石も直前で止まっていた。

巷に言われるようにこのお婆さんからは守屋山の神は恐ろしい神だと言っていたがないがしろにしている感じはなかった。

ただ諏訪神社の御神体が守屋山?・・・・と言う話しを敢えて私のほうからしなかったがお諏訪様が守屋山と言う感じには受け取れなかった。

上社の亀石がある池はこの水が諏訪湖へ繋がり諏訪湖になっているので諏訪湖の大元だという話も聞いた。

手長・足長神社の宮司さんは諏訪大社の宮司も務めてた人で話出したら止まらないほど話好きだと言う。

今回は行けてないが再訪の際には色々な話が聞けるとありがたい。

古地図を見ていると諏訪神社のそばに神宮寺が記載されている。

気になり調べて見ると

※神仏習合の諏訪(諏訪にも神宮寺が)

神宮寺とは、日本で神仏習合思想に基づき、神社に附属して建てられた仏教寺院や仏堂。

ただ古代8世紀に仏教文化が各地に急速にもたらされたが、この地方の古代遺跡からはそれを表す布目瓦が一辺も出土していない。

ここから諏訪の神威が強く仏教が入り込むのは他の地域より200年程後のことである。

この鎌倉期には上宮大祝諏訪氏、下宮大祝金刺氏がいづれも仏教に帰依して仏寺を造営、彼らにより仏寺が興隆した。

永仁の頃に知久氏(諏訪氏の一族と云う)が上宮普賢堂、釈迦堂、五重塔、鐘楼などを再建し、大いに興隆させた。

神仏習合が分かりにくい。

当時参拝する際は両方参拝するんでしょうな当然。

(本来は、神仏習合の時代では、仏様の方が、神様より位が上)

また明治には廃仏毀釈では以下の事が行われている。

※仏寺及び仏教関係の建築物の破壊

社僧・社人の間は親和を欠いていた。しかしながら社僧は官位があり、社人の上に立ち、大いに勢力があった。

さらに諏訪藩は常に社僧に加担する傾向があり、・・・社人等には欝勃の情があった。

神仏分離令が出て、社人等は大いに踊躍し、仏教関係堂塔、器具などを撤去せんとしたが、人民は自ら進んでそのことに当たろうとしないので、社人等は京都に使いを上らせ訴えたので、観察使富饒夫(とみにきお)が実行監督として派遣され建築物の解体が行われた。

天保5年の信濃奇勝録(資料参照:近代デジタルライブラリー - 信濃奇勝録. 巻之4)には

「守屋氏は物部の守屋の一男弟君と号る者森山に忍ひ居て、後神長の養子となる、永禄年中より官の一字添て神長官と云う、森山に守屋の霊を祀り今守屋が岳といふ、弟君より当神長官まで四十八代と云、」とある。

※今回の訪問や読んだ書籍、これらを元に物部守屋・守矢・守屋山・モリヤ神をまとめて見ると。

・土着神(モリヤ神、ミシャグチ神)を祀る、縄文の流れを組む人々が諏訪に住んでおりその祭祀が守矢一族。

・丁未の乱(587年)で滅亡した物部守屋の次男(武麿)が伊那地方に逃れ森山に潜んでいた、高遠の人々により森山の守屋の霊を祀った。このことで守屋山と呼ばれるようになる。(私的な考え)

・また物部守屋の次男(武麿)は守矢一族の養子となり守矢系譜に連なるが一族は守屋を性として受け継ぎこの地に住まう。(私的な考え)

※祭神タケミナカタについて。

日本書紀には

建御雷神(タケミカズチ)が大国主神に葦原中国の国譲りを迫ると、大国主神は御子神である事代主神が答えると言った。事代主神が承諾すると、大国主神は次は建御名方神(タケミナカタ)が答えると言った。建御名方神は建御雷神に力くらべを申し出、建御雷神の手を掴むとその手が氷や剣に変化した。これを恐れて逃げ出し、科野国の州羽(すわ)の海(諏訪湖)まで追いつめられた。建御雷神が建御名方神を殺そうとしたとき、建御名方神は「もうこの地から出ないから殺さないでくれ」と言い、服従した。

と書かれている。

どう見ても軍神とは思えないので他の記述を見てみる。

1)タケミナカタは古事記には出てくるが日本書紀や出雲風土記には出てこない。

2)皇后の朝鮮半島を攻略時に守護のためにやってきたのが諏訪と住吉の2神だった、それで神の守護により神功皇后は三韓を平らげた。

3)征夷大将軍・坂上田村麻呂の東夷征伐で、諏訪大明神の化身である将兵が現れて、勝利をもたらした。

4)13世紀、モンゴル帝国が日本を襲った元寇で、諏訪大明神は大風を吹かせて敵の軍船を沈没させた。

5)武田信玄が軍神として鎌倉時代に武田家の初代当主が、諏訪大明神のお告げにより合戦に勝利した。

6)『梁塵秘抄』に「関より東の軍神、鹿島、香取、諏訪の宮」とある。

国譲りで事代主命(コトシロヌシ)が戦わずして負けたの比べ絶大な力を誇るタケミカヅチに挑み負けたことによる勇気が武士道の精神と相まって好まれたようだ。

『タケミナカタの強さは挑み立ち向かう勇気』と言うことか。

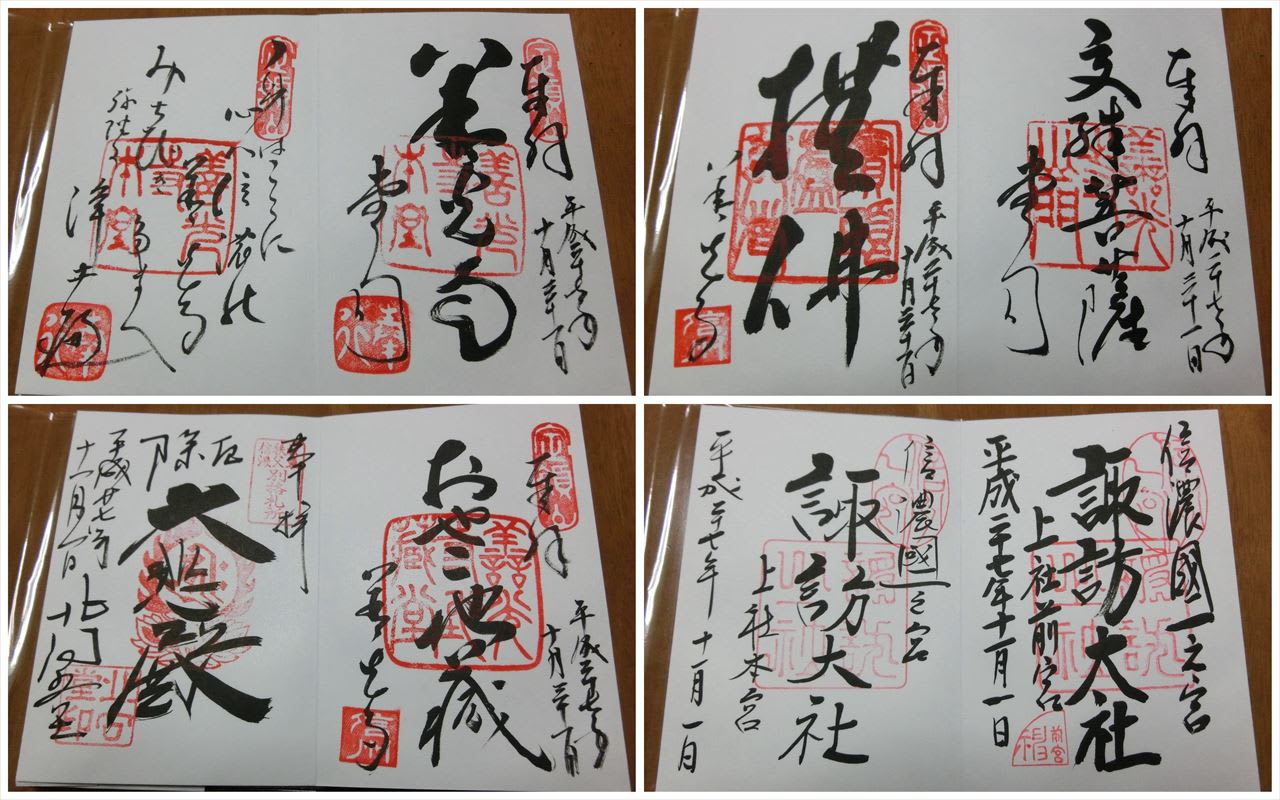

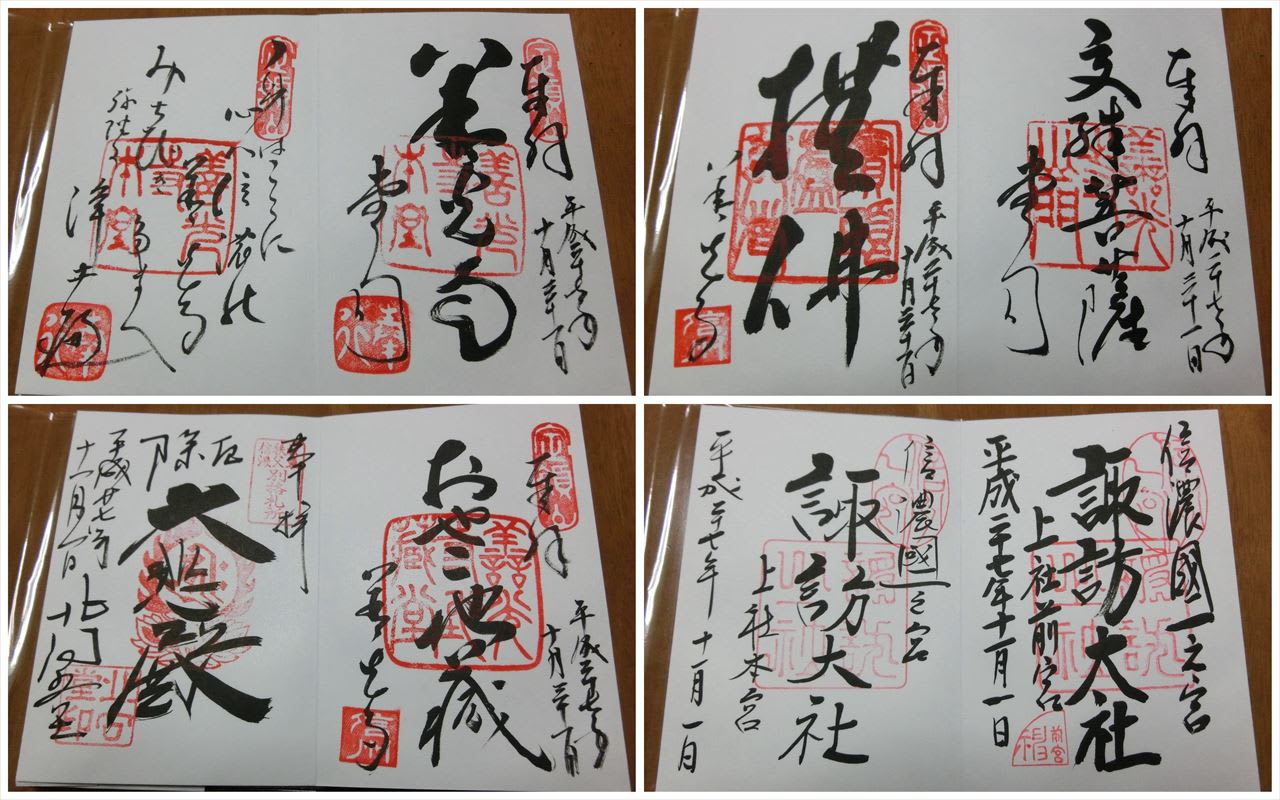

今回の旅行で善光寺→上田→諏訪を巡り頂いた御朱印は

やっぱり善光寺・諏訪大社はとっても

『びっくりポン』だ。

■天狗岳の後は「縄文のビーナス」

古代史ミステリー「御柱」

~最後の“縄文王国”の謎~

が放送された。

そこで以前書いたブログをトップにする。

■古の諏訪を見つめる(ミシャグチ神から諏訪大社)

ナビを白樺湖に合わせ移動する、峠の紅葉は既に終わり山麓へ降りている。予定時間が少なくなり目的地を絞り込む、手長神社・足長神社はどうも行けそうになく次回とし、最優先を「神長官守矢史料館」そしてその近くにある「諏訪大社上社前宮」と「諏訪大社上社本宮」とする。

茅野市で渋滞する場所は分かっているのでそれを避けるようにして「神長官守矢史料館」へ到着した。

奇抜な建物だ、現在の守矢家当主と同級生の建築家、藤森照信さんのデビュー作だそうです。

※古代の諏訪地方(諏訪の信仰)の事を「神長官守矢史料館のしおり」より抜粋します。

諏訪盆地には「古事記」に書かれた出雲の国の国譲神話とは別にもう一つの国譲神話が言い伝えら れています。そのことは、室町時代初期に編まれました「諏訪大明神絵詞」などに記されています。それによりますと、大和朝廷による日本統一以前の話になりますが、出雲系の稲作民族を率いた 建御名方命がこの盆地に侵入しました時、この地に以前から暮らしていた洩矢神を長とする先住民族が、天竜川河口に陣取って迎えうちました。結局、洩矢神は負けてしまいました。

出雲から侵入した建御名方命は諏訪大明神となり、ここに現在の諏訪大社のはじまりが あります。このようにして諏訪の地は中央とつながり稲作以後の新しい時代を生きていくことに なりましたが、しかし、先住民である洩矢の人々はけっして新しく来た出雲系の人々にしいたげ られたりしたわけではありませんでした。このことは諏訪大社の体制をみればよく解ります。 建御名方命の子孫である諏訪氏が大祝という生神の位に就き、洩矢神の子孫の守矢氏が神長 (のち神長官ともいう)という筆頭神官の位に就いたのです。

一子相伝で先々代の守矢実久まで口伝えされ、実久が始めて文字化した「神長守矢氏系譜」に よりますと、この洩矢神が守矢家の祖先神と伝えられ、現在の当主で七十八代の生命のつらなりと なっております。今でも洩矢神の息づかいが聞こえてくるようにさえ思われます。

こうして、諏訪の地には、大祝と神長による新しい体制が固まりました。こうした信仰と政治の一体化した諏訪祭政体は古代、中世と続きました。

これらの背景で諏訪大社上社では縄文の息吹を感じる神事が多く残っています。

その中で最も重要な神事が「御頭祭(酉の祭)」。

この資料館には江戸時代の「菅江真澄」が当時、書いた絵を元にそれを復元してあります。

※御頭祭(酉の祭)の神饌の実物復元

・兎の串刺し

・焼皮、脳和(のうあえ)、生兎、切兎

・神前に献ずる75頭の鹿の首

・その中に必ず耳裂鹿が含まれる。

・重藤弓(しげとうのゆみ)、藤刀(ふじがたな)、根曲太刀(ねまがりのたち)

・サナギ鈴、御贄柱(おにえはしら)

江戸時代当時の話しで現在は剥製の鹿で代用。

上社の祭神は八坂刀売神 (やさかとめのかみ)だが明らかに諏訪の土着神「ミシャグチ」に対して行っています。

実は御柱祭も同様と思われます。

ここには大和に支配される以前の縄文の記憶が多く残っている。

また神長官守矢邸の敷地には「御頭御社宮司総社」がある。

※ミシャグチ神

日本古来の土着神である。 「樹や笹や石や生神・大祝(おおほうり)に降りてくる精霊」

諏訪ではどんな小さな社でも御柱が立っている。

花と神長官守矢史料館

神長官守矢史料館

この神長官守矢史料館を訪れる多くの人は古のロマンを想像している人が多いようです。

ここの館長は話上手で色々な事を教えて頂いた。

その中で貴重な話を聞くことができた。

・守矢氏系譜のなかに物部守屋の次男(武麿)が養子となっている。

→御頭御社宮司総社の奥には武麿を祭った祠が存在する。

・諏訪は馬の生産地であり重要な地域だった。

記帳をし「神長官守矢史料館のしおり」を購入。

ここから諏訪大社前宮まで近く車で数分で移動。

※諏訪大社前宮

鳥居と左に前宮「十間廊」ここで御頭祭が行われる。

拝殿

前宮一之御柱

※諏訪大社概要

諏訪大社というのは近年の呼称で、次の4宮を総称して云う。

即ち、諏訪湖北側・霧ヶ峰山塊の西端・明神山麓に鎮座する下社(秋宮と春宮からなる)、諏訪湖南側・赤石山脈最北部の守谷山麓に鎮座する上社(本宮と前宮からなる)で構成され、上社・下社を合わせて信濃国一宮とされ創建は明らかではない。

秋宮は一位の木を春宮は杉の木を御神木とし、上社は御山を御神体として祭祀する。

延喜式神名帳には南方刀美神社:二座とありこの当時は現在の上社前宮と上社本宮しかなかった。

※諏訪大社上社本宮

諏訪大社上社本宮 鳥居。

参拝は拝殿側と90度右に向けて其々行った。

御神体は、「硯岩」という磐座(いわくら)から連なる背後の森で守屋山の山頂まで行かない山腹の原生林が茂った辺りまでと確信するにいたりましたのでその方向を向いて。

清祓池

参拝後に門前の土産物屋へ。

諏訪大社上社本宮の門前土産屋さんで大正14年生まれの91歳のすこぶる元気なおばあちゃんの話を聞く。

守屋山の神様は恐ろしい神様なので大切にしなければならないと。最近の土石流で門前町道路を挟んで西側の土産物屋さんはことごとく被災したとの事、言われてみれば西側の店屋は新しく建て替えられていた。私達は西側の店で甘酒とこんにゃくダンゴの串刺しおでんを食べた。そして東側の一件目がこのおばあちゃんのお店でこちら側は全く被害がない。

それは東側が少し標高が高い事とお諏訪様のおかげだと話しており、この土石流の原因も守屋山の神が起こしたと、では守屋山の神とは?

この土石流も諏訪大社の建物には被害が及んでおらず大石も直前で止まっていた。

巷に言われるようにこのお婆さんからは守屋山の神は恐ろしい神だと言っていたがないがしろにしている感じはなかった。

ただ諏訪神社の御神体が守屋山?・・・・と言う話しを敢えて私のほうからしなかったがお諏訪様が守屋山と言う感じには受け取れなかった。

上社の亀石がある池はこの水が諏訪湖へ繋がり諏訪湖になっているので諏訪湖の大元だという話も聞いた。

手長・足長神社の宮司さんは諏訪大社の宮司も務めてた人で話出したら止まらないほど話好きだと言う。

今回は行けてないが再訪の際には色々な話が聞けるとありがたい。

古地図を見ていると諏訪神社のそばに神宮寺が記載されている。

気になり調べて見ると

※神仏習合の諏訪(諏訪にも神宮寺が)

神宮寺とは、日本で神仏習合思想に基づき、神社に附属して建てられた仏教寺院や仏堂。

ただ古代8世紀に仏教文化が各地に急速にもたらされたが、この地方の古代遺跡からはそれを表す布目瓦が一辺も出土していない。

ここから諏訪の神威が強く仏教が入り込むのは他の地域より200年程後のことである。

この鎌倉期には上宮大祝諏訪氏、下宮大祝金刺氏がいづれも仏教に帰依して仏寺を造営、彼らにより仏寺が興隆した。

永仁の頃に知久氏(諏訪氏の一族と云う)が上宮普賢堂、釈迦堂、五重塔、鐘楼などを再建し、大いに興隆させた。

神仏習合が分かりにくい。

当時参拝する際は両方参拝するんでしょうな当然。

(本来は、神仏習合の時代では、仏様の方が、神様より位が上)

また明治には廃仏毀釈では以下の事が行われている。

※仏寺及び仏教関係の建築物の破壊

社僧・社人の間は親和を欠いていた。しかしながら社僧は官位があり、社人の上に立ち、大いに勢力があった。

さらに諏訪藩は常に社僧に加担する傾向があり、・・・社人等には欝勃の情があった。

神仏分離令が出て、社人等は大いに踊躍し、仏教関係堂塔、器具などを撤去せんとしたが、人民は自ら進んでそのことに当たろうとしないので、社人等は京都に使いを上らせ訴えたので、観察使富饒夫(とみにきお)が実行監督として派遣され建築物の解体が行われた。

天保5年の信濃奇勝録(資料参照:近代デジタルライブラリー - 信濃奇勝録. 巻之4)には

「守屋氏は物部の守屋の一男弟君と号る者森山に忍ひ居て、後神長の養子となる、永禄年中より官の一字添て神長官と云う、森山に守屋の霊を祀り今守屋が岳といふ、弟君より当神長官まで四十八代と云、」とある。

※今回の訪問や読んだ書籍、これらを元に物部守屋・守矢・守屋山・モリヤ神をまとめて見ると。

・土着神(モリヤ神、ミシャグチ神)を祀る、縄文の流れを組む人々が諏訪に住んでおりその祭祀が守矢一族。

・丁未の乱(587年)で滅亡した物部守屋の次男(武麿)が伊那地方に逃れ森山に潜んでいた、高遠の人々により森山の守屋の霊を祀った。このことで守屋山と呼ばれるようになる。(私的な考え)

・また物部守屋の次男(武麿)は守矢一族の養子となり守矢系譜に連なるが一族は守屋を性として受け継ぎこの地に住まう。(私的な考え)

※祭神タケミナカタについて。

日本書紀には

建御雷神(タケミカズチ)が大国主神に葦原中国の国譲りを迫ると、大国主神は御子神である事代主神が答えると言った。事代主神が承諾すると、大国主神は次は建御名方神(タケミナカタ)が答えると言った。建御名方神は建御雷神に力くらべを申し出、建御雷神の手を掴むとその手が氷や剣に変化した。これを恐れて逃げ出し、科野国の州羽(すわ)の海(諏訪湖)まで追いつめられた。建御雷神が建御名方神を殺そうとしたとき、建御名方神は「もうこの地から出ないから殺さないでくれ」と言い、服従した。

と書かれている。

どう見ても軍神とは思えないので他の記述を見てみる。

1)タケミナカタは古事記には出てくるが日本書紀や出雲風土記には出てこない。

2)皇后の朝鮮半島を攻略時に守護のためにやってきたのが諏訪と住吉の2神だった、それで神の守護により神功皇后は三韓を平らげた。

3)征夷大将軍・坂上田村麻呂の東夷征伐で、諏訪大明神の化身である将兵が現れて、勝利をもたらした。

4)13世紀、モンゴル帝国が日本を襲った元寇で、諏訪大明神は大風を吹かせて敵の軍船を沈没させた。

5)武田信玄が軍神として鎌倉時代に武田家の初代当主が、諏訪大明神のお告げにより合戦に勝利した。

6)『梁塵秘抄』に「関より東の軍神、鹿島、香取、諏訪の宮」とある。

国譲りで事代主命(コトシロヌシ)が戦わずして負けたの比べ絶大な力を誇るタケミカヅチに挑み負けたことによる勇気が武士道の精神と相まって好まれたようだ。

『タケミナカタの強さは挑み立ち向かう勇気』と言うことか。

今回の旅行で善光寺→上田→諏訪を巡り頂いた御朱印は

やっぱり善光寺・諏訪大社はとっても

『びっくりポン』だ。

■天狗岳の後は「縄文のビーナス」

とても興味深く拝見いたしました。

分かり易くレポートにまとめて下さいましたので、クチャクチャの頭も少し整理ができました(笑)

御頭祭(酉の祭)で神殿に献上する生首・串刺しは今では考えられないですが、まだ人身御供がないだけでも・・

ウサギはやめて~

諏訪神社は静寂で何か感じなかったですか?

日本男児は他国と違って持って生まれた「武士道の精神」が備わっているような気がします。例→(五郎丸様)

うちも「びっくりポン!」が3冊目に入りました

「神長官守矢史料館」は行ってみたいなぁ~。

ミモザ様も神社好きなんですね。

物部氏とかタケミナカタに興味があり今回訪問してみました。

一つ分かれば二つ知りたいことが増え終わりがない感じです。

それにしても「びっくりポン」3冊目はすごいですね。